子どもたちが昔使っていた木製の学習机の上に置かれたナタ。あるいはノコギリ。または〈山の神〉。この組み合わせはシュールだ。

「古いもの」はそれだけで価値があるから、博物館で「資料」としてきちんと保存されます。あとは、見せ方さえ工夫すれば「アート」になるってことか。「アート」だから、もちろん賛否両論あるでしょう。でも、それだけじっくり見てもらえたら「資料」自 . . . 本文を読む

この冊子、その名もすばり「砂糖」。精糖工業会が毎年発行していて、なぜかうちの職場に毎年届けられます。砂糖の種類、製造方法、日本の糖業の歴史と糖業政策、そして世界の糖業事情。よくよく読んでみると、けっこう読み応えあり(^^)

砂糖の原料は主に2種類で、甘藷(かんしょ=サトウキビ)から作る甘蔗糖と、甜菜(てんさい=ビート、砂糖大根)から作るてん菜糖があります。甘蔗糖はすべて沖縄県と鹿児島県で生産 . . . 本文を読む

今日3月10日は、東京大空襲の日です。

70年前の1945年3月10日未明、米軍のB29爆撃機による東京への無差別爆撃により、たった一晩で10万人以上の死者を出しました。たった一晩、と書きましたが、実際にB29が30万発の焼夷弾を透過したのは正味2時間半と言われています。

近代までは、戦争というのは職業軍人が戦場で殺し合うものでしたが、このように無差別に民間人を爆撃するという方法が本格的に採用 . . . 本文を読む

ついに来ましたね。「コミュニティ・スクール」の全小・中学校への導入。教育再生実行会議が、このたび、安倍首相に、全国全ての公立小・中学校をコミュニティ・スクールとするとの提言を提出しました。これから文部科学省は、全校指定を目指し、法改正に向けて動き始めることでしょう。

「コミュニティ・スクール」は、新聞などでは「地域運営学校」とも書かれていますが、各学校に、保護者や地域住民で構成される「学校運営協 . . . 本文を読む

2004年の佐世保小6少女による同級生殺害事件を描いたノンフィクション『謝るなら、いつでもおいで』の著者・川名壮志氏と池上彰氏の対談。本については読んでいないので何も書けませんが、対談の中で「少年による殺人事件は減っている」という部分を読んで、そうだったのかと思いました。

警察庁の統計によれば、殺人で検挙された刑法犯少年(14歳~19歳)の人数が一番多かったのは、1951年の443人。なんと、毎 . . . 本文を読む

特別支援教育は、一人一人に寄り添う“優しい教育”。だから、特別支援教育の考え方やシステムや実践は、障害のない子どもにも有効である。(筑波大学教授 柘植雅義氏、「内外教育」2015年1月30日号「特別支援教育の“範囲”」)。これを読んでハッとしました。

「教育する側」って、子どもがうまく学ぶことができなかったり行動できなかった時に、ついつい「子どもの . . . 本文を読む

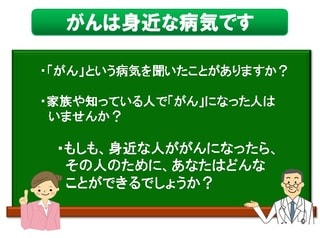

文部科学省から届くメール情報の中に、「「がん教育」の在り方に関する検討会」という見出しが目に飛び込んで来ました。学校に求められる「◯◯教育」という言葉は200個以上あると言われますが、今度は「がん教育」かい。やれやれ。

で、その「検討会」の議事録をのぞいて見ると、既に文科省では「がんの教育総合支援事業」という事業を実施しているようで、検討会では、委託を受けた群馬県、徳島県、静岡県の各教育委員会の . . . 本文を読む

茨城県の中学1年生の人権作文(文部科学大臣賞)。「片手分しか数えられない」知的障害をもつ「辰ちゃん」。祖父が、50年以上前に身寄りのない辰ちゃんを働き手として引き取り、自分が生まれた時から家にいたという。小さい頃、庭で捕まえた生き物をプレゼントしてくれたり、一緒に遊んでくれたりして、辰ちゃんはとても優しい。「ぼくは、障害者という呼び方はあまり好きでない。辰ちゃんは知的障害者だったけれど誰よりもきれ . . . 本文を読む

社会活動家・湯浅誠さんが、「課題解決は体で学ぶ」という記事(平成27年2月4日付け毎日新聞)の中で、小さい頃、障害を持つ兄と野球をやった時に「みんながルールを調整した」という体験が、今思えばまさに「課題解決型の主体的学習」つまり「アクティブ・ラーニング」の実践だったということを書いています。

次期学習指導要領にもその充実が盛り込まれることになっているアクティブ・ラーニング。要は、ある . . . 本文を読む