最近は、蝶よりトンボのほうが、飛来する庭ですが、7月から9月にかけて、庭に来たよく似た蝶を4種類。

Face bookのほうは、ほとんど昆虫をアップしています。

「クロヒカゲ」

「ヒメジャノメ」

「ジャノメチョウ」

「ヒメウラナミジャノメ」

沖縄の美ら海水族館を見た後、再度、水族館へ行きたいと思っていた。

先日、機会があり「新江の島水族館」へ行ってきた。

あまり、感動しなかったが「クラゲ」のコーナーは、きれいだった。

優雅に舞う「クラゲ」に魅了され、ずいぶん長いこと撮っていなかった動画を写してみることにした。

これで良かったかなあと半信半疑で操作したので短いが、なんとか優雅な舞を収めることはできた。

だが、隣でクラゲショーのアナウンスをしていたのが入ってしまい、騒々しくて興ざめ。

で、何とか音声を消せないかと検索。ムービーメーカーで消せることが判った。

音声と最後にカメラが動いたことによるバババーとした部分をカット。

ムービーメーカーで編集のできた動画のURLをとるためにYou-tubeにアップ。

早朝から出かける日の前夜、眠い目をこすりながらだったが、何とかできた。

↓ 画像をクリックして、「クラゲの舞」の超短編動画をどうぞ。

昨日は、八ヶ岳自然文化園のイベント、第十回 八ケ岳講座「白樺峠の勇壮なタカの渡りを観に行きましょう」に参加。

上高地への道の途中にある東電奈川渡ダムの手前を左に曲がり、白樺峠へ。

原村の文化園に8時集合、途中バスの中で鷹についてのレクチャーを受け、

9時20分、現地に到着。

延々と続く車の列にびっくり。

鳥マニアの間では、全国的に有名な場所だそうです。

連休の中日、他県ナンバーが、びっしり並んでいます。

車の陰に隠れてしまいそうな狭い入口。

20分ほど登ります。

乗鞍眺望広場からの乗鞍岳。

タカ見の広場に着いて、また、びっくり。

大勢のカメラマンが山に向かってカメラを構えています。

この先の下り斜面に、びっしり。

鳥を狙う方は、準備万端。日除けのパラソルにチェア。

あとは、ゆったりと鳥を待つのみ。

大きなレンズ、三脚、双眼鏡、お弁当のほかに、これだけの荷物をお持ちで大変ですね。

神奈川県から来たという右隣の方の話では、こういうレンズの新品は100万円もするそうです。

「僕は新品は買えないので、中古で50万円のを買ったのです」とのこと。

「中古レンズに50万円も出し、心配じゃないですか?」と聞いたら、「100万円は、出せないので仕方がないのです」との答え。

「そのほか、写しに行く交通費も大変なのです」とのこと。

鳥マニアは、本当に大変!

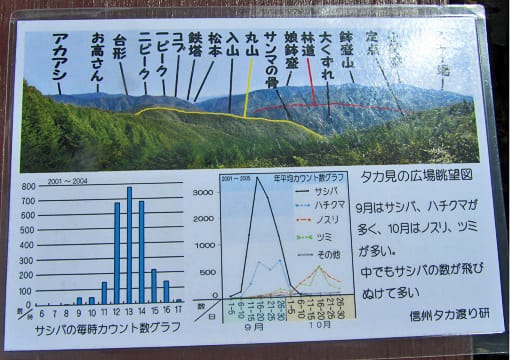

向こうの山のポイントには、名前がついています。

右下、旗が立っている売店で、鷹についての資料が売られています。

これも、その一つ。

お隣のヤングマンが買ったのを写させていただいたもの。

写している人たちは、鷹が現れると「一(のピーク)の上にいるぞ」とか「二の左から右に行った」「今度は、鉄塔の上に、二羽」と声を出し合っています。

カメラや双眼鏡が、一斉に同じ方向へ向きます。

この日は、左から右に風が吹いていました。

あっという間に、右のほうへ飛んで行ってしまいます。

私も、皆様のレンズの向く方を必死で追いますが、間に合いません。

写せたのはこれ一枚。

一眼レフも三脚も持って行ったのに、なんということでしょう。

所沢からきて朝から粘っているという左隣の方の話では、この日、一番多く渡ったのは、20羽くらいとのことでした。

100万円の新品レンズで構えていますが、昨夜は、みどり湖のサービスエリアで、車の中で寝たとのこと。

どこかで浮かさなくては、お金がいくらあっても足りませんね。

鷹の渡りは、この白樺峠では9月中旬、愛知県伊良子岬で10月くらいに見られるそうです。

バスの中での講師の話では、先日の台風の後には、数千羽の渡りがあったそうです。

通常群れにならない鷹が、渡りの時だけ群れになります。

(詳しくは、「白樺峠のタカの渡り・2013年度速報」で、検索してください。転記ご遠慮くださいとあります)

「それを見てしまうと、ここにハマっちゃうのです」とのことでしたが、前もって自然のことに対して日にちを決めておくというのは難しいですよね。

鷹の写真は、写せませんでしたが、参加費わずか1,500円のなんとなく面白い一日でした。

近いうちに、次のまとまった渡りがあるだろうとのことです。

鷹は、上昇気流に乗って移動しますので、上昇気流の上がりやすい雨の後の日が良いそうです。

興味がおありの方は、9月の時期だけのことだそうですので、ぜひ、お出かけください。

「鷹の渡り」は、俳句秋の季語にありますが、この日の経験では、私の力量で詠みようがありませんでした。

来年は、9月中旬の台風の後を狙って主人と来てみましょう。

タカ柱を見たいです。

ご近所から、こんなものが届きました。

朱色のトマト。

「黄色のトマトある?」と声がかかり、「はい、ミニトマトは、赤も黄色も作っています」

「ミニじゃないんだよ。大きいトマトだよ」と、畑から採ってくれました。

中もこんな色。「どこ産?」「アメリカの友人から届いた種なんだよ」とのこと。

お言葉どおり甘かったです。

そして、こちらも初めてのツバメの大群。

電線にびっしり並んでいます。

こんなに沢山のツバメがのどこに巣を作っているのでしょうか?

1羽、1羽は、それぞれくつろいでいるように見えるのですが、

夏に飛来するツバメなのでしょうか?

春の白と黒のツバメとは、色が違います。茶色の部分が多い。

なんとなくあたりを警戒しているようにも見えます。

道路に、死んだツバメがいました。車にぶつかったのでしょうか?

皆で、このツバメの様子を見守っていたようです。

車が途絶えたら、次々に電線から下りてきます。

そして1羽が死んだツバメに近づき、

「どうしたの?起き上って」というふうに、つついています。

周りのツバメはその2羽を囲むように、外側を見張っている様子。

車が通り、再び電線に戻り、上からまだ様子を見ています。

つついていたのは、ママ?パパ?それとも、夫か妻?

ツバメの葬送でしょうか?

午後出かける時には、まだ、いましたが、帰りにはいなくなっていました。

上空で円を描いていたトンビか、カラスに持って行かれたのでしょうか?

稲もだいぶ育ってきましたが、今月の兼題「稲の花」はまだのようです。

日本での稲作は、縄文時代に始まったそうですが、ここ茅野市では、縄文時代の遺跡がいくつか発掘されています。

夕方の八島湿原を散策

そこにいた生物。

バッタ

トンボ

後頭部が空洞で、毛が生えています。

アリンコのお尻に鋏が付いたような虫。

鼻が、長い虫。

こちらは、長い長い虫。

ハエ?アブ?

ボケてしまいましたが、鶯の幼鳥だそうです。

その鳥たちを狙って、こんなカメラの方がいらっしゃいました。

ソニーのコンデジに、300倍の望遠鏡を付けているそうです。

レンズを取り付けるためのアダプターが必要だったりで、倍率の高い望遠レンズを買うよりも、はるかに高くつくそうです。

より良い写真を撮りたくて、皆さまいろいろ工夫をしているようです。

カメラの構造を知り尽くしている方でなくては、こういうことはできませんね。

どんな写真が撮れるのか、拝見したいです。

夕方の八島湿原には、けっこう鳥がいるそうです。

里では、夕方になると声を聞かなくなりますが、山にあがってきているのでしょうか?

「カラス、なぜ鳴くの?カラスは山に…」とありましたね。

のち

のち

午前中の雨がやみ、午後は庭にいろいろな昆虫がいました。

カナブンに長いまつ毛がある!

胴体が縞模様になっている、きれいなシジミチョウが来ていました。

通常、蝶は、雨が降るとどこかにいなくなるのですが、雨が降っている時から庭にいて気になっていました。

どうやら、産卵場所を捜していたようです。

花のガクに産みつけているのでしょうか?

また、幼虫に花がやられる。

まぁ、この季節仕方がないかな。。。

こちらのカメムシも、産卵なのでしょうか?

お尻から、何か出ています。

もう無い。

こちらは、花の天敵。下に産み落としたのでしょうか?

そろそろオルトランを撒かなくては。

梅雨の晴れ間に庭にいた虫。

背中に水滴が付いています。

ホオズキカメムシ

食草は、鬼灯、茄子とあります。

どちらも庭にあります。

写真を写した後は。。。

そのたたりが出たのか、何十年ぶりかで、ものもらいができ、眼科に1,300円ほどの出費。

右腕が肉離れして、整形外科に5,000円。

めったに医者に行かない私なのに、1ヶ月に2度も医者通い。

たたりとしか言いようがありません。

雨に付き物の小さな蛙。

咲き始めたカシワバアジサイの葉の間から顔を出し、ベランダでくつろぐ私たち夫婦を眺めています。

「カメラを持って庭に出てごらん」という声がします。

ミスジチョウが仲良くしています。

メスグロヒョウモンチョウの雄が、むこう側のミスジチョウに近づいているということは、左側がミスジチョウの雌?

どちらも「タテハチョウ科」

いつも蛹になる頃に見えなくなる蝶の幼虫。

こんなところで、蛹になっていました。

横に萎れた葉のように見えるのも、枯れ葉ではなく古い蛹でした。

この木のあちこちに、しなびた蛹の抜け殻が付いていました。

庭の敷石の横に植えてあるこんなに目立つ木にあったのに今まで気が付きませんでした。

何蝶の蛹なのでしょう?

ひょっとして上の蝶は、蛹から出てきたばかりの蝶?