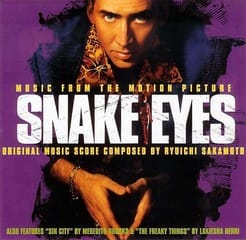

映画というものは、昔はほとんど名画座に通い詰める....ってなノリで、およそ映画と名のつくものならシリアス作品でも、ミュージカルでも、はたまたポルノでもなんでも観たという感じだが、現在ではもうほとんどヒデオでしかみなくなってしまった。これももちろんビデオで観た作品。主演は売れっ子ニコラス・ケイジ、監督は私の大好きな技巧派ブライアン・デ・パルマ、音楽が坂本龍一(ハリウッド・デビュウとなる)というおもしろい組みあわせでもって、制作されたスリラー作品である。

ストーリーはアメリカのとあるスポーツ・アリーナでボクシングのタイトル・マッチが行われ、それを視察しにきていた国務長官が何者かに射殺される。アリーナは閉鎖され、ひょんなことからそれに遭遇した悪徳刑事(ニコラス・ケイジ)が、事件にかかわったことから、そこに潜む陰謀が徐々に明らかになる....というものだ。

いかにもブライアン・デ・パルマ好きそうなトリッキーな設定だが、映画そのものも久々にデパルマらしい技巧の冴えが存分に楽しめるものとなっている。なにしろ、冒頭の15分近いワン・カット撮影が凄い。主人公のニコラス・ケイジが2階らしいTVスタジオ風なところから、部屋を出て廊下で数人と会話し、その後チンピラを追ってエスカレータで1階へ降り、そいつをとっちめて金をせしめるると、エスカレーターを降りてきたチャンピォンに歓声を送り、そのまま会場へ入り、旧友と再会、あれこれ話して、やがてイスに座って試合開始、その後、観客の不穏な動き、謎の女の登場、そして銃声と、ストーリーの序盤を一気にワン・カットで収めている。それはまさに目がくらむような映像体験であり、ハリウッドの映画作品としては、異例なほど実験的な表現ともなっている。まさに久々にデパルマらしいタッチを堪能させもらったという感じである。

その後、ストーリーはどんどん意外な方向へと進んでいき、観客はほとんど事件に翻弄され続けることになる訳だが、中盤になると事件の真相はあっけないくらい明かになってしまう。このあたりはヒッチコックの「めまい」の故知に学んだのだろう。ともかく映画の眼目は「意外な真相にあらず」というところなのだ。事件を追う主人公はまったく別の地点から真相に到達するが、その時点で、あの冒頭においてワンカットで収められたシーンが、今度はまったく違う視点から再度語られることになり、後半は黒澤の「羅生門」よろしく、まさに映像による謎解きいった格好になっているのだ。つまり、観客はあの時見せられた映像がまったく違った意味合いを持っていたことに気がつくという趣向なのだが、これもまたデパルマらしいとしかいいようがないものだ。他にもスローモーション、分割画面などなどデパルマらしい趣向が作品中に横溢しており、ファンならめっぽう楽しめる受け合いである。

さて、坂本の音楽だが、デパルマという人はかなり音楽にもウルサイ人のようで、この作品で坂本が起用されたのはおそらく「ラストエンペラー」等のベルトリッチ作品での貢献度に注目してのことだろう。ピノ・ドナジオの明るく壮麗な旋律を好んで使用するデパルマ作品には、坂本の作る旋律はやや暗い印象もなくはないが、全体に弦を主体にした沈痛で不穏な音楽でもって進んでいくあたり、映画の趣におおいに貢献しているといってよかろう。

メイン・タイトルは、「西洋人が期待する東洋の映画音楽家坂本龍一」のイメージに答えるべく、いつものペースで押し切っている感じだが、パニックの場面の音楽では、坂本の粘着質であるがタイナミックなサウンドが、デパルマ風の容赦ない描写と見事一致しており、作品を見事に盛り上げている。それにしても、坂本は弦のアレンジがうまい。この作品ではどうやらバルトークあたりを元ネタにしているようだが、ニコラス・ケイジ扮する主人公の行き交う倦怠感と正義感の狭間のようなものが、弦の微妙な動きでもってよく表現されており、けだしサウンド・トラック中の聴き物となっている。(1999年9月21日)

※ 昔。映画評として書いたものをちょっとたけ改訂しました。その後、坂本はデパルマと組んでいませんが、やはり坂本の翳りある旋律は、派手好きなデパルマの好みは合わなかったんでしょうね。

ストーリーはアメリカのとあるスポーツ・アリーナでボクシングのタイトル・マッチが行われ、それを視察しにきていた国務長官が何者かに射殺される。アリーナは閉鎖され、ひょんなことからそれに遭遇した悪徳刑事(ニコラス・ケイジ)が、事件にかかわったことから、そこに潜む陰謀が徐々に明らかになる....というものだ。

いかにもブライアン・デ・パルマ好きそうなトリッキーな設定だが、映画そのものも久々にデパルマらしい技巧の冴えが存分に楽しめるものとなっている。なにしろ、冒頭の15分近いワン・カット撮影が凄い。主人公のニコラス・ケイジが2階らしいTVスタジオ風なところから、部屋を出て廊下で数人と会話し、その後チンピラを追ってエスカレータで1階へ降り、そいつをとっちめて金をせしめるると、エスカレーターを降りてきたチャンピォンに歓声を送り、そのまま会場へ入り、旧友と再会、あれこれ話して、やがてイスに座って試合開始、その後、観客の不穏な動き、謎の女の登場、そして銃声と、ストーリーの序盤を一気にワン・カットで収めている。それはまさに目がくらむような映像体験であり、ハリウッドの映画作品としては、異例なほど実験的な表現ともなっている。まさに久々にデパルマらしいタッチを堪能させもらったという感じである。

その後、ストーリーはどんどん意外な方向へと進んでいき、観客はほとんど事件に翻弄され続けることになる訳だが、中盤になると事件の真相はあっけないくらい明かになってしまう。このあたりはヒッチコックの「めまい」の故知に学んだのだろう。ともかく映画の眼目は「意外な真相にあらず」というところなのだ。事件を追う主人公はまったく別の地点から真相に到達するが、その時点で、あの冒頭においてワンカットで収められたシーンが、今度はまったく違う視点から再度語られることになり、後半は黒澤の「羅生門」よろしく、まさに映像による謎解きいった格好になっているのだ。つまり、観客はあの時見せられた映像がまったく違った意味合いを持っていたことに気がつくという趣向なのだが、これもまたデパルマらしいとしかいいようがないものだ。他にもスローモーション、分割画面などなどデパルマらしい趣向が作品中に横溢しており、ファンならめっぽう楽しめる受け合いである。

さて、坂本の音楽だが、デパルマという人はかなり音楽にもウルサイ人のようで、この作品で坂本が起用されたのはおそらく「ラストエンペラー」等のベルトリッチ作品での貢献度に注目してのことだろう。ピノ・ドナジオの明るく壮麗な旋律を好んで使用するデパルマ作品には、坂本の作る旋律はやや暗い印象もなくはないが、全体に弦を主体にした沈痛で不穏な音楽でもって進んでいくあたり、映画の趣におおいに貢献しているといってよかろう。

メイン・タイトルは、「西洋人が期待する東洋の映画音楽家坂本龍一」のイメージに答えるべく、いつものペースで押し切っている感じだが、パニックの場面の音楽では、坂本の粘着質であるがタイナミックなサウンドが、デパルマ風の容赦ない描写と見事一致しており、作品を見事に盛り上げている。それにしても、坂本は弦のアレンジがうまい。この作品ではどうやらバルトークあたりを元ネタにしているようだが、ニコラス・ケイジ扮する主人公の行き交う倦怠感と正義感の狭間のようなものが、弦の微妙な動きでもってよく表現されており、けだしサウンド・トラック中の聴き物となっている。(1999年9月21日)

※ 昔。映画評として書いたものをちょっとたけ改訂しました。その後、坂本はデパルマと組んでいませんが、やはり坂本の翳りある旋律は、派手好きなデパルマの好みは合わなかったんでしょうね。

音楽は、映画自体の音の印象の方が強くて、

音楽としては、あんまり覚えていません。

(口ずさめる事かどうかという点)

ニコラス刑事、派手なポリだなと

あと、最後のオチは、何かはわかるけど、

結局何なのというノリでした。

デ・パルマ監督ですが、その後は、「ファム・ファタール」で坂本さんを担当させています。

サントラも出ております。