「経済成長の神話をいまだに主張する人たち」と、スウェーデンの若き環境活動家グレタ・トゥーンベリさんは繰り返す。本書は際限ない成長を前提にする資本主義を、晩年のマルキズムが解き明かすというものである。

資本主義の最大命題は経済成長である。唯一といって良いが、そのエネルギーになっているのが”欲望”である。欲望を満たすために経済成長をするが、幸福を求めるものではない。資本主義と社会主義はの冷戦構造は、社会主義国の崩壊で資本主義が勝利したかに見える。ソビエトなど社会主義体制に優れたところがあるとすれば、自己崩壊のシステムを内包していたことでないか。

”勝利”したしはずの資本主義は、厚化粧した民主主義と自由経済で強固に保護されている。そして新たに、”新自由主義”という、アダムス・スミスの時代へと戻る。ちょこざいな政治家たちは、経済効率を間断なく口にし、費用対効果などという怪しげな言語を乱用する。

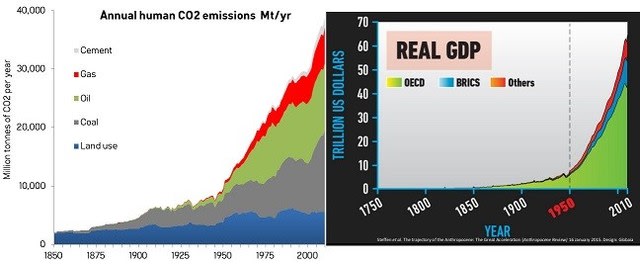

地質学では我々が生きている時代を、17000年前から「完新世」と区分されて今日まで続いている。ところが第二次世界大戦後の75年は驚異的な変化を地球ににもらした。この時代を新たに、「人新世(Anthropocene)」と呼ばれるようになった。地質学者は地層に刻み込まれていないと、否定的な学者も少なくない。又人新世をイギリスの産業革命からとする学者も多い。然し下のCO2とGDPの増加の表を見れば、第二次世界大戦後の経済活動は驚異的であることがわかる。大加速「グレート・アクセラレーション」(Great Acceleration)と呼ばれているこの時期からを人新世と呼ぶに相応しい。

地球は46億年の歴史があるが、人類が誕生したのは僅かに750万年前のことである。人類史的にみても人新世は10万分のⅠの長さしかない。75年は一瞬の瞬きしかない長さである。これを生んだのが経済発展、すなわち資本主義である。学者によっては人新世を、”資本新生”と呼ぶべきと主張するのも意味がある。これにも地質学者は良い顔をしない。

人類の経済活動が世界中に進出した時代が人新世である。環境を食い尽くしたと言って過言でない。地球の許容量を超えてしまい温暖化が止まることがなく、転換点を越えてしまったかに見える。

カール・マルクスは共産党宣言で資本主義の打倒を訴え運動を喚起し、資本論でそれを理論的に完成したと思われていた。然しマルクスが生前著わしていたのは、資本論の一巻目だけである。残りはエンゲルスなど後の人が編纂したのである。晩年のマルクスは、環境問題に強く傾注していたというのが、著者斎藤幸平氏の主張分析である。

晩年のマルクスの脱成長のコミニズムを追求しなければならないとする。初期のマルクスも経済成長の発展を目指していた。

国連の提唱するSDGsも欧州のグリーンディールも、成長を念頭に置いたものでいずれ資源を食い尽くすことに変わりないと著者は喝破する。GDPに代わる指標、共有資本の評価を確認する。

脱成長コミュニズムは「使用価値経済への転換」、「労働時間の短縮」、「画一的な分業の廃止」、「生産過程の民主化」、「エッセンシャル・ワークの重視」を柱とする。

経済成長は、労働より金融の方がより多くの富を生み、労働の価値が格段に下がった社会を作る。21世紀の資本論の著者トマ・ピケティは、資本主義のが、人々を貧しくし企業はを富ませていると分析している。著者斎藤氏の主張に沿うものでもある。

親書でありながら中身が濃く新鮮である。ベストセラーになっていることも救いである。コロナ禍にある今こそ必読に値する書であるといえる。