畜産と言われる、鶏、豚、牛はヒトが食べることのできない草や余剰農産物などを通じて、ヒトが食べられる肉や乳や卵を生産する産業である。

ところがこの半世紀ほど、アメリカ穀物メジャーが家畜に穀物を給与する技術(といえるかどうか不明だが)を開発した。そのことによって、畜産経営者は餌を作らなくても済む、大量の家畜を集約的に飼うことができる、高生産を家畜に強制することができる。個体の管理などロクにできないし、1頭の価値が極端に落ちることもあって、観察も治療もままならない。

家畜に大量の穀物を与えるためには、穀物は安価でなければならない。安価であるためなら、遺伝子組み換えや農薬でも肥料でも除草剤でも何でも使う。家畜用穀物には肥培管理の制限などはないことが多く、表示義務さえないのが通常である。

巨大化した、養鶏や養豚や酪農や肉牛の畜産農家は、大量の穀物を与えるために、巨大な施設を建設するために、膨大な資金が必要になる。本来農業が持っている、ゼロエミッション即ち太陽光による光合成によって得られた収穫を市場に出す仕事である。資金も資源もほとんどないのが農業の本質である。

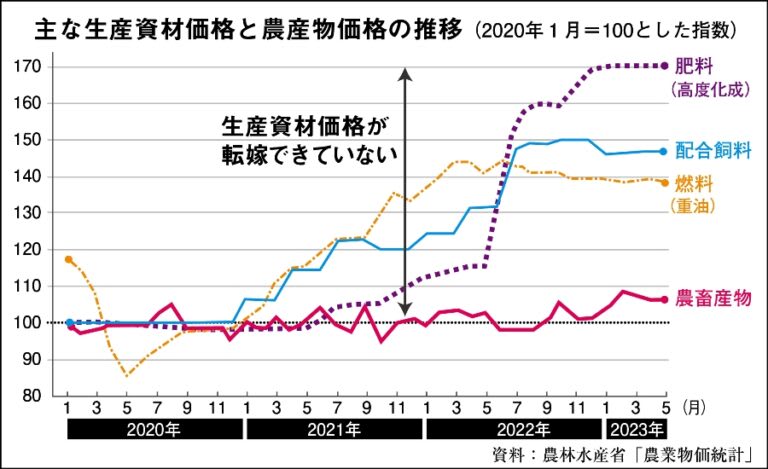

ところがこの近代化された巨大な経営形態は、膨大な外部資本と外部資源によって成り立っている。ロシアの穀倉地ウクライナ侵略にコロナ蔓延に円安に天候不順と一気に訪れ、こうした巨大畜産経営農家が真っ先に被害にあった。

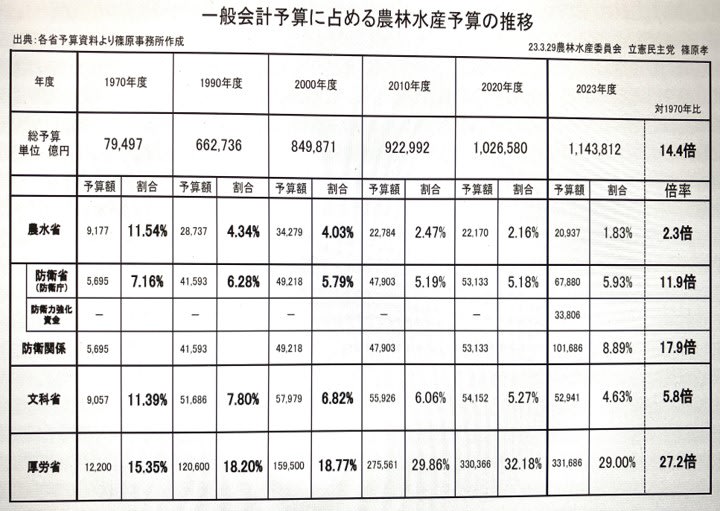

穀物は高騰したが20~30%であったが、化学肥料はそれに増して2倍3倍と手も付けられないほど高くなった。おまけに電気代も水道代も高騰する。

しかし、こうした工業型畜産の本質は環境破壊であり、食料問題なのである。上の図は、農地が直接人のためのものは36%でしかない。残りはほぼ全て家畜用の飼料栽培をしているのである。多くは巨大な農地であり、アメリカの後を追ってブラジルがアマゾン流域を切り拓いて、中国などに飼料を販売している。

ヒトと競合する穀物を家畜に投与して、家畜の生理に反した穀物は、高カロリーなので高生産にはなるが、個体への負荷は極めて大きく若くして淘汰される。

このような不健全な飼養管理に抗して、家畜の生理にあったストレスのかからない飼い方をしている畜産農家の話をオンラインで聞いた。異なる会であったが、多くの畜産農家は他の二機と同じに扱われる不満から、生産者自らお得意先を確保しているのである。そしてその畜産農家は奇しくも同じことを言った。「市場性はないが、末端(消費者)は求めている」だから売りに歩くというのであった。

下の絵は放牧している採卵鶏の精悍な姿である。断嘴もしていない眼光の鋭さを実感を見てもらいたい。ケージ飼など閉じ込められた鶏にこんなのはいない。