ことしのノーベル平和賞に、世界各地で食糧支援を行っている国連機関、WFP=(世界食糧計画)が選ばれた。私もサポーターの末席を穢すものとしてとても嬉しい。現在のWFPの活動は主に、「飢餓をゼロに」をスローガンに飢餓対策といって良い。。

国連WPFは、<戦略計画は2030アジェンダで設定された「持続可能な開発目標(SDGs) 」の、特にSDG2「飢餓をゼロに」と、SDG17「パートナーシップで目標を達成しよう」を指針にしています。戦略計画は新しいプランニングと事業運営体制の先駆けとして、成果に基づく国別のポートフォリオを含んでいます。これはSDGsの達成に向けて、各国政府の取り組みに対する国連WFPの貢献を最大限に生かすことを目的とするものです。>(国連ホームページより)としています。

ノーベル賞選考委員会は、世界の飢餓に対し真剣に取り組んでいるとし、「飢餓との闘いに努め、紛争の影響下にある地域で和平のための状況改善に向けて貢献し、さらに、戦争や紛争の武器として飢餓が利用されることを防ぐための推進力の役割を果たした」と評価し選考理由に挙げている。

WFPは「ワクチンが出来るまでは、食糧こそ最も有効なワクチンである。」と述べ、「深く感謝し、誇りに思う。」と飾らない言葉で喜びを現している。

予測できない近未来は多くあるが、食料問題人口問題は十分予測でき、しかも十分対処できる問題である。特に食糧問題は、世界を席巻する穀物メジャーが価格をコントロールし、日本のように簡単に食料生産を放棄する国家が、いいターゲットになっている。飢餓は国際政治の対象から外されている。商取引の対象にならないからである。

日本と幾つかの国家は、農業の巨大化を図っている。日本もその一つであるが、国が国際競争力を高めるため(実は下がるのであるが)、農業の近代化という名の企業化無機質化が進められている。農業は規模を拡大すれば、労働生産性はあがるが、土地生産性や安全性は犠牲になる。

こうしたことを踏まえた、国連家族農業10年が行われている。農業を家族型、小規模にすることによって、地域紛争の最大の犠牲者の農民と紛争地の飢餓を失くす。日本は、核兵器禁止条約同様に、家族農業の10年にも批准していない。

世界の貧困を加速させる、遺伝子組み換え穀物、化学肥料大量投与の穀物、関税がゼロの穀物を多給する日本の畜産、採卵鶏、養豚、肉牛や酪農の形態を、日本は推進させているのである。飢餓人口を増やし世界の食料価格を吊り上げる働きをしているのが、このような企業型畜産、多投資畜産、鉱業型畜産である。日本の農業政策は世界の動きの逆を歩いている。報道マスコミは都会発信であるから、何処かをポンと叩けば食べものが出てくる世界にいるので、現実感の薄い報道しかない。今回のWFPのノーベル平和賞受賞の報道も極めて弱い。

それにしても食料問題に無関心の食料自給率37%の異常国家日本である。

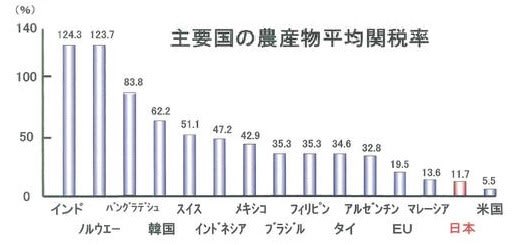

東京大学の鈴木宣弘教授の講演会、「日米貿易協定を暴く学習講演会」に出かけてきた。何度も聞いている教授の話であるが、聞く度に交渉内容の裏話が汚くなっている。私情を加えて、鈴木氏の示した内容を自分なりに整理してみた。

東京大学の鈴木宣弘教授の講演会、「日米貿易協定を暴く学習講演会」に出かけてきた。何度も聞いている教授の話であるが、聞く度に交渉内容の裏話が汚くなっている。私情を加えて、鈴木氏の示した内容を自分なりに整理してみた。