新年あけまして、おめでとうございます。

この一年も、子ども達が健やかに育つ年、そして、希望を持ち、夢に近づき、実現できる年となりますことを、ご祈念申し上げます。

「はじける笑顔 今日も一日 元気でね!」

「心から たくさん笑って 元気っ子」

2017年の当院の二つの標語です。

当院も、スタッフ一同、小児診療、予防接種・健診事業、都認定病児保育事業、子育て支援事業、ブックスタート事業などに鋭意取組み、かかりつけ医としての責務を果たして参る所存です。

1月のお知らせを致します。

なお、認可保育園では、感染症対策が強化の方向で新しく制度変更がございます。

今までは、親御さんが自ら手書きで感染症治癒証明を作成し園に提出していましたが、

この1月から、かかりつけ医が治癒を診断して、登園許可の「意見書」交付の上で、登園することとなりました(幼稚園や小中学校と同じ制度)。

少しお手間になるかもしれませんが、「意見書」の文書作成料金は、当院は、幼稚園・小中学校同様に、無料で対応致します。

わざわざ、園医(多くの場合内科医)を受診し「意見書」の作成を依頼しなくても済むように配慮いたしますので、お知らせいたします。

小児科専門医(日本小児科学会認定)

小坂こども元気クリニック・病児保育室

中央区議会議員

小坂和輝

東京都中央区月島3-30-3

電話03-5547-1191

クリニックホームページ:http://e-kosaka.jp/

*********************************

<日程>

New!【1】日程と休日急病対応について

最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。

⇒ http://e-kosaka.jp/

〇休日の急病対応について

小坂クリニックは、1月、2月は、年始を除く、すべての日曜・祝日に午前中、急病対応致します。

ただし、9日(祝、月)は、中央区成人式出席のため、9時-10時半での対応となります。

15日(日)は、9時-11時の対応となります。

急病対応可能な休日:1月8日(日)、9日(祝、月)、15(日)、22(日)、29(日)

2月5日(日)、11日(祝、土)、12(日)、19(日)、26(日)

〇時間変更について

1月16日(月) 午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り行います。)

2月2日(火) 午後診療17:15~(午前診療&病児保育は通常通り行います。)

2月13日(月) 午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り行います。)

2月21日(火)午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り行います。)

【2】早朝診療午前7:15~(完全予約制)致します。「意見書(登園許可証)」朝一番の交付にもお役立てを!

完全予約制で早朝診療を致します。

学校登校前や保育園登園前の診察で、是非ご利用ください。

特に、認可保育園での「意見書(登園許可証)」を当日朝早く交付し、朝一で保育園に登園できるように、お役立て下さい!

ご利用方法:

インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。

なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

診察券番号と生年月日でログインができます。

予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。

<小児予防医療・健康診断関連>

【3】インフルエンザ予防接種、鋭意実施中!

例年1月中旬には流行し始めるところ、昨年から流行が始まっています。

⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1bbb437ead8e77653d4720b8208dccc1

お考えの方は、急ぎお済ませ下さい。

子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回接種下さい。

インフルエンザ対策のまず第一は、予防接種です。

次にうがい、手洗い、休養・睡眠、人ごみを避けること。

注1.なお、例年、チメロサールフリーのワクチンを採用して来ましたが、今冬に限り、全てのワクチンメーカーがチメロサール入りのワクチンしか製造しないという事態になっていることをお伝えいたします。

注2.経鼻ワクチン「フルミスト」についても、今年の力価が弱いという報告が出されたため、当院では、本年に限り採用を見送っております。合わせてお伝えいたします。

【4】B型肝炎ワクチンが、本年4月生まれ以降の子ども達に定期接種されることになりました。

すでに、対象者には、接種票がお手元に届いていると思います。

対象の有無に関わらず、すべての子ども達が、接種されることをお勧めいたします。

【5】乳幼児予防接種における配慮について

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施を!接種事故なく安全安心の接種のために。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。

すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。

次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。

〇安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。

それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。

【6】年長児の皆様、5歳児健診お済ですか?

5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。

小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。

【7】乳幼児健診時、全員、視力測定(無料)を実施。

乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!

弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。

<小児医療関連>

New!【8】インフルエンザ 早期診断 実施!

最新のインフルエンザ診断装置を導入しています(某社がテレビCM中)。

普通の機器は、発熱から半日~24時間待たねば診断できませんが、

その機器では、数時間での診断が可能になります。

出来る限り、早期に診断をつけ、すぐに治療開始できればと考えます。

【9】在宅療養・在宅看護を快適に!

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、

New!重要【10】中央区認可保育園の感染症登園のための「意見書」「登園届」、当院でも無料交付します。

冒頭述べました通り、本年1月から、認可保育園で、インフルエンザ・水ぼうそう・おたふく等の感染症が治ってからの登園にあたり、かかりつけ医(又は園医)の「意見書」が必要になりました。

かかりつけ医の責務として、「意見書」を無料で交付致します。

「意見書フォーマット」⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/ninkahoiku/yousiki.files/ikensyo.pdf

New!【11】アレルギー関連診療、花粉の季節 2月から到来!予防内服を!

事前にアレルギー薬を内服すると、花粉症の症状が軽減されます。そろそろ予防内服をお勧め致します。

保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。

食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。

【12】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。

未成年の禁煙治療も、新年度から保険診療で行えるようになりました。

<病児保育関連>

【13】病児保育(東京都認定)について

利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

<学校・幼稚園・保育園生活>

【14】不登校外来、発達外来、就学相談

就学相談、不登校のご相談、お受けいたします。

いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。

悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。

一緒に、考えて行きたいと思います。

また、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。

そのことの相談外来を日曜日に開設

日曜日の午後、子どもの育ちに関しての様々な相談外来を開設します。

お電話で、もしくは、ネットからご予約下さい。

ネット予約は、「特別早朝予約枠」と同じです。「相談外来」から選択下さい。

<子育て支援関連>

【15】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

昨年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ4000名を超えました!

予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント

【16】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ

〇テコンドー教室

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。

講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!

あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡

講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?

あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。

お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。

御利用お待ちしております。

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後:完全予約制

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〇「キッズフラ」講座

本場ハワイの大会で優勝経験もある先生のスペシャルレッスン♪

(お子様の指導が上手な、優しい先生のレッスンなので、初めてでも安心です!!)

ハワイアンリトミックを取り入れた楽しい内容は、きっとみんなを笑顔にしてくれますよ(^^)

この機会に是非ご参加くださいね。

男の子も歓迎ですよ~!

【定員10名】

●講 師 * 菅野夕子先生( Hula Studio Y主宰 )

●日 程 * 月曜日・不定回 PM3:30~4:30(ワンレッスン50分)

●対 象 * 3歳~小学生のお子様

●場 所 * あすなろの木 勝どき駅徒歩2分 東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F

●参加費 * 1500円/回 (別途会場費200円/回 )

●持ち物 * 汗をかいても大丈夫なTシャツなど・汗ふきタオル・水筒(必要であれば)

※月3回開催。体験レッスン随時募集。

○連絡 あすなろ事務局 03-5547-1191

〇ママのためのフラダンスレッスン講座

ベビーと一緒に何かしてみたい! 元気いっぱいのお子様と楽しみたい!

またはゆったりと身体を動かしたい!!

そんなママのためのフラダンスレッスン。フラダンスの動きで、骨盤調整しながら体幹を鍛えていきましょう!

ベビーと一緒の方はお胸に抱っこでの参加もOK!!フラのステップに揺られて心地よいスキンシップ。

また何より癒しのハワイアンミュージックでリラックス。ゆったり優しい気持ちの時間になれるはずです。

さぁ、楽しい習い事として初めてみませんか??

体験は随時募集です♪

【定員 7組】

●講 師 * 菅野夕子先生( Hula Studio Y主宰 )

●日 程 * 月曜日3回。 PM12:00~3:00

●対 象 * 生後1ヶ月以上のお子様&ママ(ママのみのご参加も大歓迎です!)

●場 所 * あすなろの木(勝どき駅徒歩2分 東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F

●参加費 * 1回1200円 (別途会場費300円/1回) ミネラルウォーター付き

●持ち物 * 汗ふきタオル・飲み物・抱っこ紐(必要な方)

<地域、区政>

【17】中央区新基本構想 今年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定予定、私もパブリックコメントを提出致しました。

中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。

パブリックコメントの対象となる「中間のまとめ」(長文になります。)⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai4kai20161011.files/no3chuukannomatome.pdf

昨年11月に、その「中間のまとめ」に対してのパブリックコメントが実施されました。

私も、診察室の中でいただいている御意見ご要望を参考にさせていただきながら、パブリックコメントを致しました。

⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5e5721488c7882565fa849917430df8b

引き続き、基本構想案が深まっていくことを見守っていきたいと考えます。

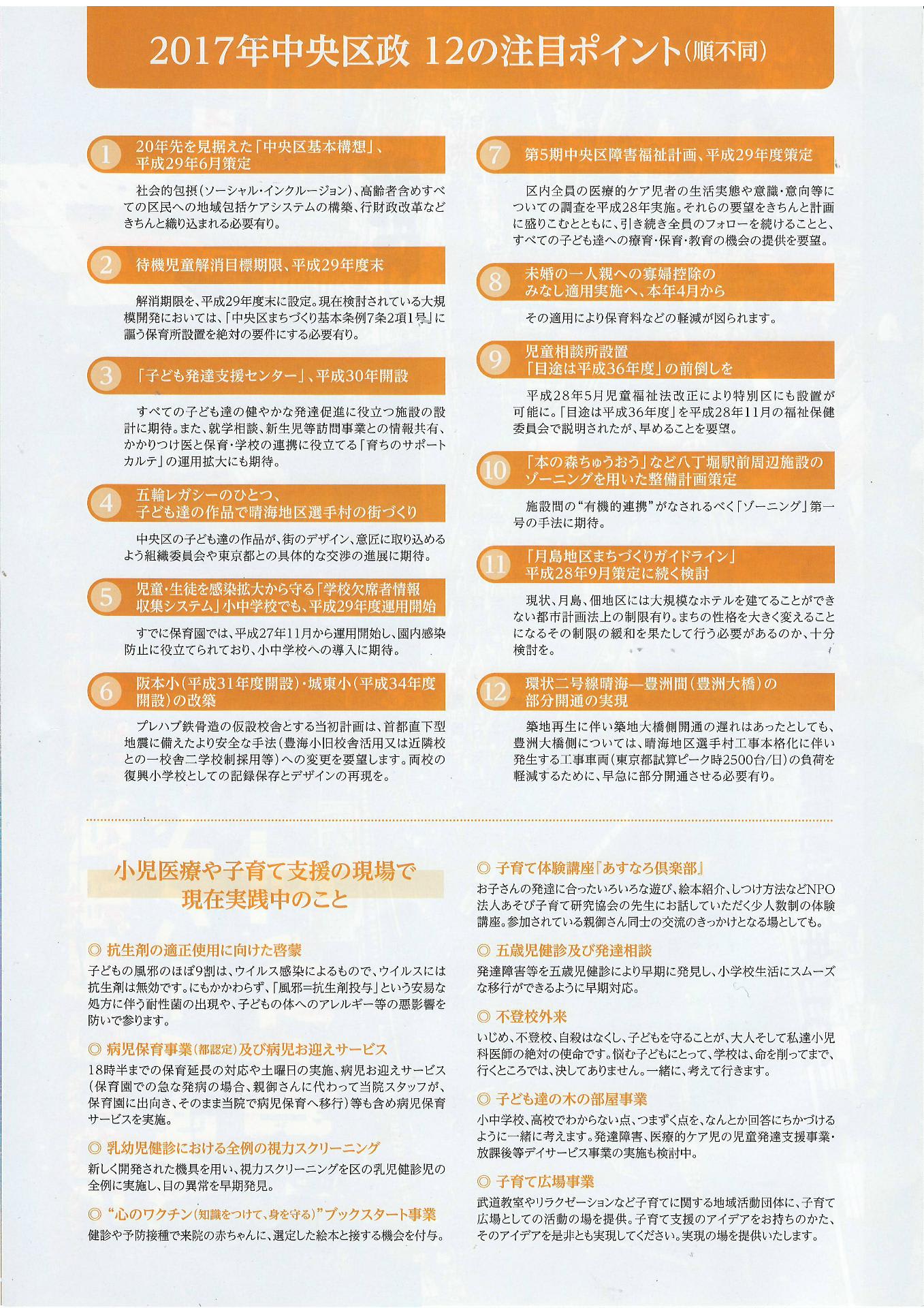

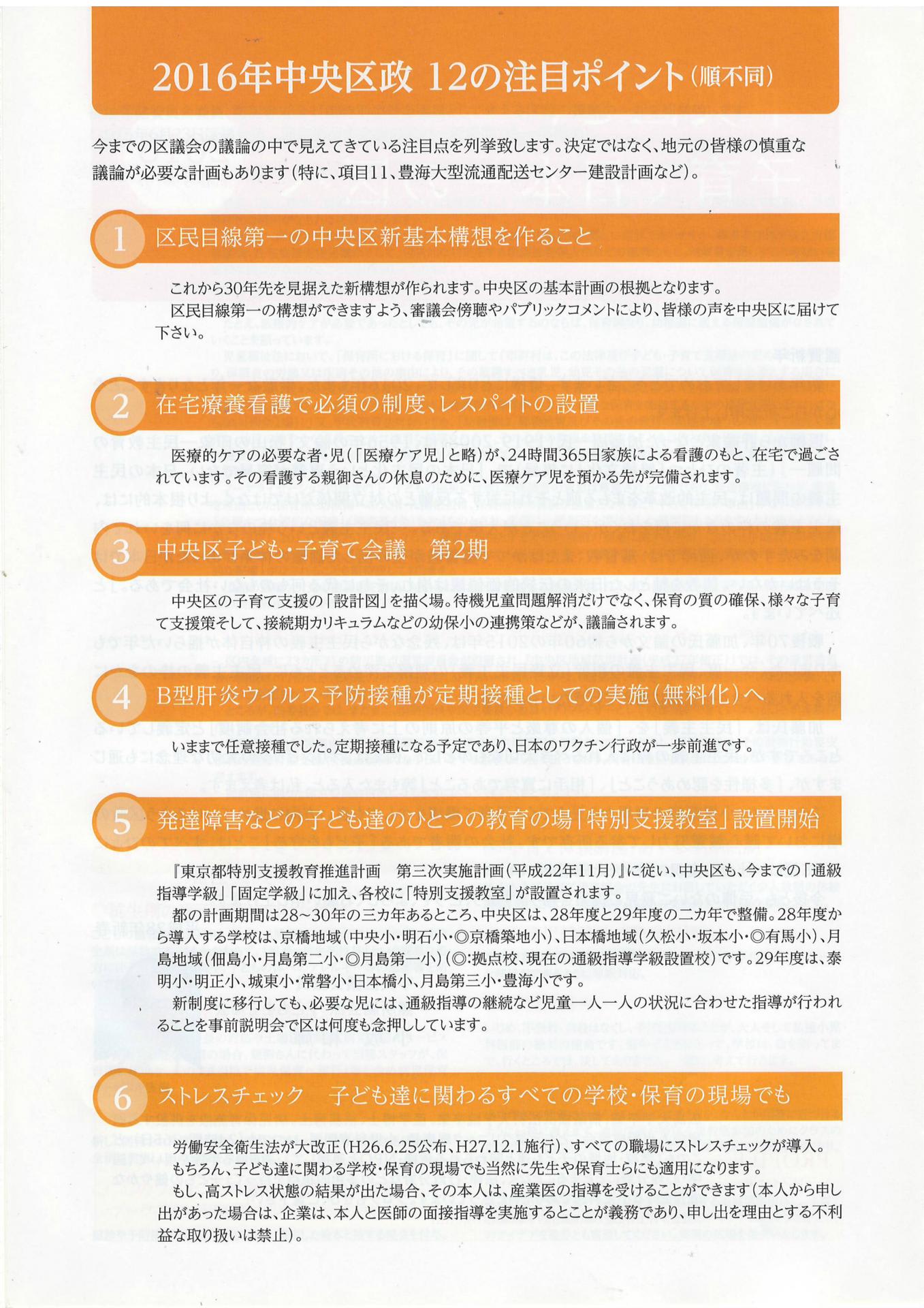

NEW!重要【18】2017年 中央区政12の注目ポイント

⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12925fcda1649576aca19e7596e9f16f

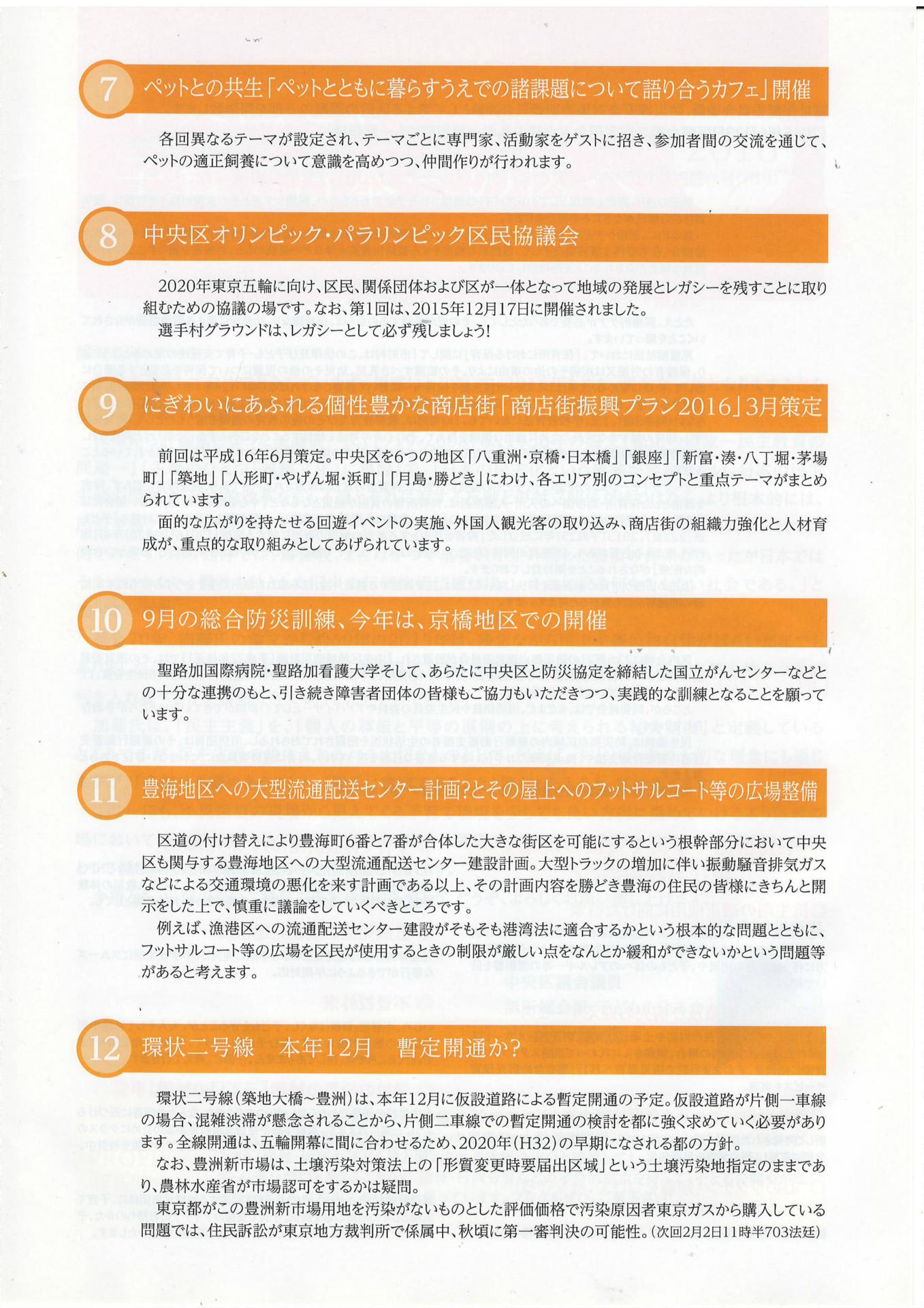

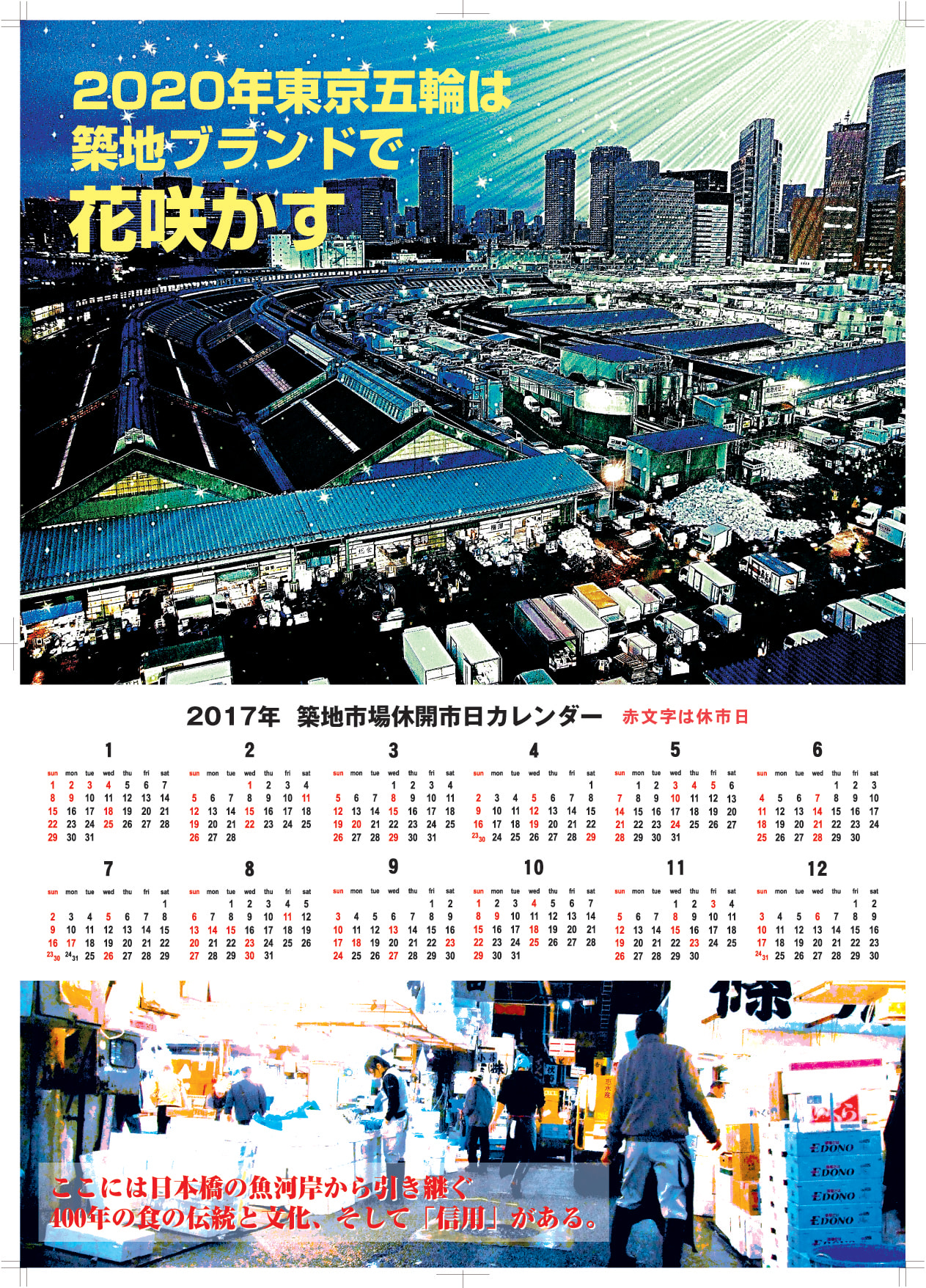

New!【19】築地市場を守る啓発ポスター、配布中。これからも東京中央卸売市場は、築地市場であり続けるために。

食の安心・安全、世界の築地ブランドを守るのに、大切なことは、「信用」です。

都市計画決定の条件としての盛り土がなされない法令違反がなされたことで、「信用」を失った豊洲市場では、開場認可はありえないと考えます。

中央区のかつての望み通り、築地市場は、築地での再生リノベーションがなされることが求められています。

そして、2020東京五輪は、築地ブランドで、オリンピアン・パラリンピアンに、日本の食を堪能いただきたいものです。

今年夏の都議会議員選挙では、築地移転問題も重大な争点になるはずです。

守るべきものを、中央区でもしっかりと守っていきましょう!

2017年築地再生元年に当たっての所感

⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7cd2425c7cd7fc6d8aef05568e57f0a2

築地市場を守る啓発ポスター、あすなろの木において、配布中。

⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/935bdb4902ca969817a5e6bd02502f1b

以上です。

晴天に恵まれた、穏やかな一年の幕開けに象徴されるように、この一年が、皆様にとって、素敵な年になりますように!

私の今年の目標のひとつとして、医療的ケアの必要な子ども達の児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業に取り組めないか只今、構想中です。

文責、小坂和輝