自殺ほど不幸な死はありません。

なんとか防いでいく方法はないものか。

小児科医師として、気になるのは、中央区では、青少年の自殺も多いのではないかということです!

あと、下記まとめから見えてくる点として、若年女性対策、過量服薬対策、自殺未遂者対策が求められています。

中央区自殺対策協議会、今年度の第1回会合は、7/15 19時~中央区保健所であります。傍聴可能です。

http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kokoronokenko/utujisatutaisaku/chuokujisatutaisakukyougikai.html

<平成24年度に同協議会が発足してからの今までの流れ>

〇中央区における 自殺者数は平成25年21名・平成24年33名・ 平成 23 年 31 名・ 平成 22 年 31 名・ 平成 21 年 37 名

〇自殺率は、全国平均より高い 平成 23 年の 全国 平均 23.9 と比較すると中央区は 25.92

〇若年者の女性の割合が多い→女性のいきづらさに関する情報収集を、医療と福祉の連携、単身女性が孤独感や疎外感にさいなまれないように

男女比率は、 平成 23 年の 全国平均 7:3と比較すると中央区は 6.5:3.5

〇未遂者の自殺が多い→自殺未遂者調査を実施した。未遂者家族支援リーフレットを作成を急ぐ

〇過量服薬による自殺未遂が多い→薬剤師から処方医へ疑義照会や情報共有を

〇ゲートキーパー養成講座を、薬剤師、民生委員らにも実施

〇ひとつの相談窓口の設置

〇全庁的に自殺対策に取り組む研修体制

〇対策の三本柱:普及啓発、気づきのため人材育成、関係部署・団体とのネットワークの構築

〇中央区自殺未遂者実態調査報告書平成27年(2015年)2月

→ http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kokoronokenko/utujisatutaisaku/chuokujisatutaisakukyougikai.files/houkokusyo0424.pdf

*****今までの経過*******

平成24年度

第1回中央区自殺対策協議会

中央区における 自殺の実態について

事務局より中央区における 自殺の実態 について の説明 があり、その後意見交換行 があり、その後意見交換行 われた 。委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○平成 23 年の全国における 自殺者数は 3万 651 人で、平成 10 年から 14 年連続で 3万人を超えている。

○中央区における 自殺者数は 平成 23 年 31 名・ 平成 22 年 31 名・ 平成 21 年 37 名と なっている 。(警察庁統計)

○自殺率は、 平成 23 年の 全国 平均 23.9 と比較する、 と比較する、 中央区は 25.92 であるため 、 やや高い 傾向にある 。

○男女比率は、 平成 23 年の 全国平均 7:3と比較する、中央区は 6.5:3.5であ るため 、やや女性が高い傾向にある。

○年代別は、全国では40 代から60 代の働き盛りの世代が多いが、中央区は30 代

から40 代、60 代と2 つの分布を示す。そのため、若年者の自殺者層の多さが中

央区の特徴。

○職業別は、全国と同様、無職者が多い。ただし、全国での無職者の割合が60%

に対し、中央区では30%と少ない。

○原因動機は、全国と同様、健康問題、経済・生活問題、家庭問題が多い。ただし、

全国での健康問題の割合は45%に対し、中央区では25%と少ない。

(委員からの意見)

○中央区の傾向は、若年者の女性が多い。一般的には、自殺既遂者の男女比は2:

1 もしくは3:1 であるが、中央区は1:1 である。

○若年者の女性の場合には、未遂歴のある方が多いので、全国と比較すると、未遂

者の割合が高い。

○平成21 年から平成24 年6 月末までに、救急外来に受診された患者の中で、自殺

未遂等の対象になった方は、640 名。

○自殺の実態を判明させるには、全数統計・既遂者の剖検・未遂者のデータ等、複

数を重ねて初めて推測することが出来る。

○未遂者から聞くことは、良いアイデアである。

○自死遺族の分かち合いの会や遺族及び未遂者から自死に関する手紙相談を行う

などの支援をしている。

○未遂者調査が最終的に既遂を減らすことにつながる。

***************************

第2回

[議事の経過 ]

1 中央区における自殺の実態ついて

事務局より中央区における自殺の実態 について の説明 があり、その後意見交換行 があり、その後意見交換行 われた 。委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○平成24年の全国に おける自殺者数は、まだ暫定値段階であが15ぶり平成24年の全国に おける自殺者数は、まだ暫定値段階であが15ぶり3万人を下回る結果となってい。中央区におも自殺者数は30人を下回り、自殺率は 26.19 から 22.77 へと低下している。

○中央区の自殺者 の傾向として、 女性の比率が高いと較的若年者自殺いという ことがいえる 。

(委員からの意見)

○無職者の年齢的な属性が分かると参考になる。

2 平成24、25年度の中央区自殺対策取り組み

(事務局説明)

○現在、健康・食育プラン2013の改定作業を進めているがそ中でうつ自殺対策の充実も位置づけられている。

○次年度も今と同様に、 普及啓発、気づきのため人材育成、関係部署・団体とのネットワークの構築という3本柱に沿って事業を展開していく。

○次年度は、第一回の 協議会で示されたとおり、未遂者の調査を実施していく予定であり、現在 その調査に向けて事前調査を実施しいるところである。

(委員からの意見)

○いろな相談窓口がある、実績は上っているのか。

○相談窓口や 支援は必要な人に こそ 届きづらい。上手に啓発してくことが大切。

********************************

平成25年度

第1回

[議事の経過 ]

1 本年度の自殺対策について

事務局より本年度の自殺対策 について の説明 があり、その後意見交換行われた 。 委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○平成 24 年度の自殺者数は 33 名(内閣府、地域における自殺の基礎資料)で国や都と比較する自殺率が高い。

○本年度も普及啓発、「気づき」のため人材育成関係部署・団体とネットワークの構築3本柱に沿って事業展開を しいく。また本年度は、区課題明らかにするため自殺未遂者調査を実施。

(委員からの意見)

○相談者が自分の抱える問題に応じて窓口 を選択するのではなく、何でも相談窓口があって、 そこが労働 問題 、精神的問題等も対応できたら相談しやすい。

2 自殺未遂者調査について

事務局より平成24年度に実施した自殺未遂者の事前調査 ※の報告があり、そ後 意見交換が行われた。

※事前調査 本年度からの調査に備えて、平成 24 年度内に同一の区内救急基幹 病院において、既存資料(診療録等)から区の未遂者傾向を捉えた。

(事務局説明)

○救急搬送された自殺未遂者の多くは、 救急搬送された自殺未遂者の多くは、医薬品の過量服薬による ものが多かった。

○本年度の調査では、 自殺 の原因・動機や職業等を聴取し、区のハイリスク者を見極めた上で、必要な 対策 を講じてい きたと考えている。

(委員からの意見)

○自殺まで追いつめられる状況は、 世代によって違う と思うので、世代に注目した 対策を考えていくことが重要 。

○区役所 やいろいろな窓口で 、自殺対策に関して情報 、を共有 できれば、悩んいる 人を前に適切な助言ができるのではないか。

**********************************

第2回

(主な議題)

1 本年度の取組み及び自殺未遂者調査進捗状況

2 薬局剤師の過量服防止について

3 これからの取組み方向性

[議事の経過 ]

1 本年度の取組み及び自殺未遂者調査進捗状況 について

事務局より本年度の自殺対策 について の説明 があり、その後意見交換行われた 。 委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○人材育成として薬剤師研修会にてゲートキーパー養講座を実施する。

○自殺対策協議会を通じて、未遂者調査行っいる。

(委員からの意見)

○調査結果の数値をシェアするだけではなく、扱った個別事例等共有して、各機関で自殺予防の取り組みに役立ればいと思う。

○次年度も調査を継続し、区自殺未遂者の特徴分析できるとい。

2 薬局剤師の過量服防止について

オブザーバより薬局剤師の過量服防止について報告があ、そ後意見交換 オブザーバより薬局剤師の過量服防止について報告があり、その後意見交換 が行われた。

委員からの主な意見は以下とおりである。

(オブザーバ説明)

○過量服薬に気づいた場合でも剤師から処方医へ疑義照会や情報共有が十分されない。

○薬剤師がゲートキーパーとして能力を発揮できるように、研修会継続いくことが必要。

(委員からの意見)

○医師側として、薬剤からの疑義照会や情報提供は非常に助る。

○薬剤師がゲートキパとして機能するには、医療行政の連携・相互理解を ○薬剤師がゲートキパとして機能するには、医療行政の連携・相互理解を深めていくことが必要。

3 これからの取組み方向性 について

事務局より平成26年度以降 の取組みの方向性について 報告があり、その後意見交 報告があり、その後意見交 換が行われた。

委員からの主な意見は以下とおりである

(事務局説明)

○3本の柱に沿って 事業展開をしていく 。

○来年度、新規の取り組みとして 来年度、新規の取り組みとして 自殺未遂者家族を支援するため これから家族がど う対応するかを後押しできるようなリーフレット作成 する。

(委員からの意見)

○過量服薬の問題は、医師一人がもっと 深刻に受け止めるべきであるとともに、社会全体として考えいくべき問題だ思う。

○家族への支援は、間接的に自殺者を減らすことつながる思う。

**********************************

平成26年度

第1回

(主な議題)

1 昨年度及び本の取り組み

2 未遂者調査の進捗状況について

3 未遂者家族支援リーフレットについて

[議事の経過 ]

1 昨年度及び本の取り組み

事務局より昨年度及び本の取組みについて 説明 があり、その後意見交換行 があり、その後意見交換行 われた 。委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○平成25年の自殺者数は21名と減少し、都に比べる無職方割合がない。

○今年度は人材育成 として民生委員向けにゲートキーパー養成講座を実施する。

(委員からの意見)

○全国的に見てもこ2年間、自殺者数は3万人を切っいますので確かに減少傾 向にあるかもしれな い。また、働き盛り世代への自殺予防対策が一つ課題になると思う。

○区として全庁的に自殺対策取り組む研修体制が整えられいるのか。

○昨年薬剤師会研修の中で実施した ゲー トキーパー養成講座は、講師の言葉にも感銘を受け、結構評判がよかった 。

2 未遂者調査の進捗状況について

事務局より未遂者調査の進捗状況ついて報告が あり、その後事例検討と意見交換行われた。

委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○途中経過として自殺未遂者の多くは女性で、企図手段量服薬が大半 だった。また未遂歴有の方が多く、福祉サービスにつなているは少ない傾向だった。

(委員からの意見)

○若干計画スケジュールよりも遅れてはいるが、他自治体と比べ行政医療機関との連携いう点では、非常に早く進んでいる。

○女性が直面するDV等の社会問題に対して、アクセスやい相談体制の確立 ができれば中央区独自の対策になるのではないかと思う。

3 未遂者家族支援リーフレットについて

事務局より未遂者家族支援リーフレット作成について 報告があり、その後意見交換 が行われた。

委員からの主な意見は以下とおりである

(事務局説明)

○未遂者家族が適切な支援先につることできようリーフレットの作成を目指している。

(委員からの意見)

○緊急性の高い相談は深夜から朝方に多で、その時間帯にやっている窓口 をのせる必要があと思う。

○リーフレットを渡すタイミングについて退院時渡すのが一番効果的だが、いろんな機会を捉えて手に渡っもらうため、渡せるときに渡すのがいいと思う。

4 その他

一期目の任期中における協議会は終了した。

******************************

第2回

(主な議題)

1 委員長・副の選任

2 本年度及び来の取組み

3 自殺未遂者調査の結果報告について

[議事の経過 ]

1 委員長・副の選任

○中央区自殺対策協議会設置要綱に基づき、松本委員が長選任された。

○松本委員長より井上が副に任命された。

2 本年度及び来の取組み

事務局より本年度及び来の取組み報告があ、その後 意見交換が行われた。 委員からの主な意見は以下とおりである。

(事務局説明)

○人材育成 については、ゲートキーパー養成講座を 年2回開催し民、今年度第1回を民生委員を対象者として実施した。

(委員からの意見)

○ゲートキパ養成講座の周知方法として、医師会を活用のもいい かと思う。

○医師や看護だけでなく、いろいろな職種の方、あるいは専門能力を持ってない方にも講座を受講していただけるアイデアを出して、対象者を広げていくことができたらいいと思う。

3 自殺未遂者調査の結果報告について

委員長より自殺未遂者調査の結果について 報告があり、その後意見交換行われた。 委員からの主な意見は以下とおりである。

(委員長 説明)

○過量服薬による自殺未遂が多い点に鑑み、適切な適切な服薬指導等、薬剤師と連携した 過量服薬を防止する仕組み作っていく必要がある。

○女性の自殺未遂者が多くなっており、女性の自殺対策も非常に大切である。まず は福祉と医療が協力 し女性のいきづらさに関して、詳細な情報を収集していくことが必要である 。

(委員からの意見)

○単身 女性が孤独感や疎外感にさいなまれようする 支援策を検討していく ことが重要だ思う。

○限られた時間とマンパワーの中で、こような報告 ができた ことは非常によかっ たと思う。

以上

http://netgeek.biz/archives/39059

医師は、ベストを尽くせばよいわけであり、まったく、損害賠償は、おそれるに足りません。そのために、法があります。そのかたを救う最大限の努力をすべきであり、それが大事です。法律学を勉強して、今は、自信をもって「無視せざるを得ないことは決してない」と、自分自身については考えます。

10年以上前、自分も一度小さな経験をしました。パンナム機だったでしょうか。すなわち、米国領土内、ホノルル発成田行。中国人男性が離陸直前に多量の鼻出血。洗面所が血液でいっぱいだったので、機内ドクターコールがかかりました。私の日本語⇒外国人CAによる日本語ー英語通訳⇒中国人搭乗客による英語ー中国語通訳⇒急病中国人と、二人通訳を入れて会話をし(本来、日本語ー英語の通訳なくすべきところですがそこは、CAが得意とするところでありお任せしました。)、病状の判断をして、機長から空港に戻るべきか、離陸すべきかの問いに対し、離陸「可」の判断をしました。

単なる大人の鼻出血を止めるという医療処置、でも小児のようにはなかなかすぐに止まらず焦ったです。着陸までの再発や他の随伴症状は、幸いありませんでした。

もっと大きな事態や病状に応急対応できるか、災害時のトリアージはできるか、災害時の応急対応ができるか、爆弾や化学テロに対して対応できるか、医学の他領域も含めた修練も怠ってはならないところです。

すべての感染症に関わる部分ではなく、特に結核で同法第9章に、一章設けられているため、その部分を中心に見てみます。

〇感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日法律第百十四号))

第九章 結核

(定期の健康診断)

第五十三条の二 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号 に規定する事業者(以下この章及び第十二章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

4 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法 、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。

5 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

(受診義務)

第五十三条の三 前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。

(他で受けた健康診断)

第五十三条の四 定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。

(定期の健康診断を受けなかった者)

第五十三条の五 疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。

(定期の健康診断に関する記録)

第五十三条の六 定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2 健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(通報又は報告)

第五十三条の七 健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

2 前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。

(他の行政機関との協議)

第五十三条の八 保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法 の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。

2 保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。

(厚生労働省令への委任)

第五十三条の九 定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。

(結核患者の届出の通知)

第五十三条の十 都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(病院管理者の届出)

第五十三条の十一 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

2 保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(結核登録票)

第五十三条の十二 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。

2 前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。

3 結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(精密検査)

第五十三条の十三 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。

(家庭訪問指導)

第五十三条の十四 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。

(医師の指示)

第五十三条の十五 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。

〇感染症予防法施行令(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号))

(疑似症患者を患者とみなす感染症)

第四条 法第八条第一項 の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。

一 結核

二 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

三 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

四 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)

(施設)

第十一条 法第五十三条の二第一項 の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。

一 刑事施設

二 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号 及び第三号 から第六号 までに規定する施設

(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)

第十二条 法第五十三条の二第一項 の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度

二 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度

三 前条第一号に掲げる施設に収容されている者 二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度

四 前条第二号に掲げる施設に入所している者 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

2 法第五十三条の二第三項 の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 法第五十三条の二第一項 の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

二 市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期

3 法第五十三条の二第一項 及び第三項 の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。

一 第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回

二 前項第二号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数

(保健所を設置する市又は特別区)

第六十四条 保健所を設置する市又は特別区にあっては、第三章から前章までの規定(第十四条第一項及び第五項、第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「区」とする。

2 特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

〇感染症予防法規則(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号))

第九章 結核

(健康診断の方法)

第二十七条の二 法第九章 の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

2 前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

(診断書等の記載事項)

第二十七条の三 法第五十三条の四 及び法第五十三条の五 に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。

一 受診者の住所、氏名、生年月日及び性別

二 検査の結果及び所見

三 結核患者であるときは、病名

四 実施の年月日

五 診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

(健康診断に関する記録)

第二十七条の四 定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。

2 前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。

(健康診断の通報又は報告)

第二十七条の五 定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二 の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四 の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

一 事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称

二 実施の年月

三 方法別の受診者数

四 発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

2 健康診断実施者は、法第五十三条の五 の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項 の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

3 第一項の規定は、保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長が法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。

(病院管理者の届出事項)

第二十七条の六 病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

一 結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 病名

三 入院の年月日

四 病院の名称及び所在地

2 病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。

一 結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

二 病名

三 退院時の病状及び菌排泄の有無

四 退院の年月日

五 病院の名称及び所在地

(結核回復者の範囲)

第二十七条の七 法第五十三条の十二第一項 に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。

(結核登録票の記録事項等)

第二十七条の八 法第五十三条の十二第三項 に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三 届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

四 結核患者については、その病名、病状及び現に医療を受けていることの有無

五 結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

六 前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項

2 保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。

3 結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。

(精密検査の方法)

第二十七条の九 法第五十三条の十三 に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

(医師の指示事項)

第二十七条の十 法第五十三条の十五 に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。

一 結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。

二 結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。

三 結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。

私は、その事故現場にいたわけではありませんが、当該事故に遭遇した被害者から直接お話をお伺いさせていただきました。伝聞の事実ですが、記載いたします。

5/8葛飾区堀切菖蒲園交差点で、自動車事故が発生しました。

交差点に止まっていた車の運転手が、アクセルとブレーキを踏み誤って発進し、他の自動車と衝突。

車は大破。交差点で自転車に乗っていたひとも巻き込まれ、頭から血を出して負傷。

衝突を受け、大破した車には、訪問看護に向かう看護士が乗っていました。

事故直後、衝突の衝撃による負傷を負いながら、その看護士は、まず、頭から血を出している自転車のかたに対して、点滴の処置をし、一台目の救急車で送り出し、自らは、二台目の救急車で搬送されました。

自らも負傷しながら、人命救助をされた看護士に、おそらく、そのご本人は、医療従事者として当然のことをしただけと言われるとは思いますが、それでも、同じ医療従事者として、また、一都民として、どうか彼女を表彰をしていただきたいと思います。

私も協力させていただきますので、消防庁におきましては、どうか事実確認の上、お願いしたく考える次第です。

03-5547-1191にお電話頂けますと、いつでも、ご協力いたします。

大学院があったため、夜間の開催の時間と重なりどうしても出れませんでした。

三年ぶりぐらいの参加でした。だいぶんメンバーの入れ替わりもあり、お会いするのが楽しみな方々が抜けられていて、残念。

3/11の主たるテーマは、通所リハビリなどの施設紹介。

いろいろな施設があることに驚きました。

各個人のニーズに合わせた個別対応から、各区にサービスを広げて行こうとする事業所、女性も断らないが男性中心で募集をかけている事業所など。

目標をどうせっていするのか、議論にもなっていました。

今後とも、参加させていただき、勉強していく所存です。

認知症、在宅医療などとも深く関連し、勉強していかねばならない大切な分野です。

関心のある方は、どなたでも参加可能とのことです。

*************************************************

自衛隊における医官の役割

平成27年2月21日 土曜

午後6時~10時

会場 葛飾区医師会館 3階 講堂

東京都葛飾区立石5-15-12 電話 3691-8536

大規模災害時の感染症対策支援

~スマトラ津波災害の経験を東日本大震災に生かす~

防衛医学研究センター 感染症疫学対策研究官 教授

加來浩器

私は、2004年12月に発生したスマトラ島沖地震・津波災害に対して、国際緊急援助隊として活動した経験があります。当地では、破傷風、コレラ、赤痢、麻疹、マラリア、髄膜炎等の流行が懸念されたために、WHOが中心となったサーベイランスが行われました。協力団体から集められたデータは、週ごとの発生数とともに地理情報を公開するというものです。公衆衛生に係る情報が乏しいなか、唯一有用な情報であり各団体から高く評価されていました。しかしこれらのデータを解釈する際には、(1)医療チームの数や活動性の影響を受ける、(2)避難者の移住によって地域別発生状況が変化する、(3)住民はある程度症状が進展しないと受診しない傾向がある、(4)1人の患者が複数の施設を渡り歩くいわゆる“ドクターショッピング”の実態がある、などを加味する必要があります。また、サーベイランス結果をアウトブレイクの早期発見に活用するのであれば、(1)診療実績の解析よりは避難所レベルでの健康状態の把握の方が直接的であり、(2)週報よりも日報にした方が良い。サーベイランスに従事するボアランティアの参画意欲を高めるためには、(1)サーベイランスデータの即時還元、(2)必要な時の迅速な介入が不可欠であるという教訓を得ました。

そこで、2011年3月11日に発生した東日本大震災の際には、この教訓を生かしたサーベイランスシステムを構築して、岩手県の感染症対策を支援することにしました。すなわち、比較的な大規模な避難所を定点観測地点として、日々の症候群の発生を調査するというもので、DSOD(Daily Surveillance for Outbreak Detecting)と名付けました。当時珍しかったタブレット端末をNTTドコモが無償で貸し出してくれ、それに患者数を入力するとそのデータが遠隔地である防衛医大で集計され、タブレット端末のGoogle map上に情報還元されるという仕組みです。集計の段階で異常の発生を認めた場合には、岩手医大の櫻井医師を中心とするいわて感染制御支援チーム(ICAT:Infection Control Assistant Team of Iwate)が現場に駆けつけます。まさに、サーベイランスと感染制御を一体としたITを駆使した産官学共同のシステムと言えます。本勉強会では、私が自衛隊医官として経験した活動を紹介しながら、大規模災害が発生した時の感染症リスクアセスメント、過去の事例、症状から疾病を推定する、サーベイランスの構築、訓練の実施などについてお話したいと思います。皆様のご参集をお待ちしております。

自衛隊における医官の役割

—生物剤テロ対策を中心として−

陸上自衛隊 対特殊武器衛生隊 第101対特殊武器治療隊長 2等陸佐

本間健一

対特殊武器衛生隊は、自衛隊唯一の生物兵器/テロ対処部隊です。

近年、1994年松本、1995年東京地下鉄両サリン事件、2001年における米国同時多発テロや炭疽菌テロ事件といった核、生物剤、化学剤(NBC: Nuclear, Biological and Chemical)等によるテロが新しい脅威となっています。また、まさしく現在進行形で、イスラム国を自称するテロ集団ISILによるテロ行為が連日報道されていることは皆様ご承知のことと思います。

このような情勢の中、対特殊武器衛生隊は自衛隊が生物剤の同定、生物剤感染患者の収容、治療に自己完結して対応するために、2008年に新編された新しい部隊です。所属する自衛隊員は、衛生科職種である医官、歯科医官、薬剤官、看護官、衛生官、准看護師、救急救命士、臨床検査技師、診療放射線技師等の技術陸曹、衛生救護員といった職種から構成され、一般の病院とほぼ同様になりますが、有事に備えて自衛官として日々訓練を続けています。

テロに関わらず、大規模災害発生時には情報の混乱、インフラの遮断が想定されます。民間医療・自衛隊衛生間の相互理解、密接な協力関係を構築しておくことで、より迅速、適切な医療支援が可能となることと思います。2020年には東京オリンピックが開催されます。東京都にとって世界中の注目を浴びる晴れ舞台である一方で、テロ対策の強化が必要です。

私たちのような部隊が、実際に活躍するような機会が生じることは好ましくありません。しかし、その存在を予め知って頂くことで、自衛隊における衛生科部隊の活動に興味を持っていただき、有事に備えるきっかけとなって頂ければ幸いです。そのため、今回は自衛隊における医官の役割という題名で、自衛隊衛生部隊の装備や活動もご紹介させていただければと考えています。よろしくお願いいたします。

感染・免疫懇話集談会/葛飾区医師会

年末年始は、インフルエンザの流行により、いずれの応急診療所も、たいへん混雑しました。

ネットでは、応急診療所50-60人待ちとかいう情報まで目にしました。

私も、準夜間や深夜の都内応急診療所を担当させていただきました。

以下は、年末年始のある日の都内準夜間応急診療所での診療中の診療メモです。

結局、その日は、準夜間帯21:00-0:00の三時間で83名の患者さんが来院されました。

医師二人体制です。

あいかたの先生とともに診療をし続け、幸い時間内に終えることができました。

受付開始前からすでに入口には患者さんの行列ができており、当初どうなることかと思っていましたが、後半は余裕を持って、診療できました。

皆さん、お大事になさって下さい。

国民皆保険の意義 厚労省資料

→ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000067192.pdf

平成27年1月1日施行。

医師としては、とても重要な法律だと考えます。

審議経過⇒ http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=118601024

解説例: http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/index.html

***********************************************

http://law.e-gov.go.jp/announce/H26HO050.html

難病の患者に対する医療等に関する法律

(平成二十六年五月三十日法律第五十号)

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 基本方針(第四条)

第三章 医療

第一節 特定医療費の支給(第五条―第十三条)

第二節 指定医療機関(第十四条―第二十六条)

第四章 調査及び研究(第二十七条)

第五章 療養生活環境整備事業(第二十八条・第二十九条)

第六章 費用(第三十条・第三十一条)

第七章 雑則(第三十二条―第四十二条)

第八章 罰則(第四十三条―第四十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。以下同じ。)の患者に対する医療その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する医療等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

(基本理念)

第二条 難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、難病に関する情報の収集、整理及び提供並びに教育活動、広報活動等を通じた難病に関する正しい知識の普及を図るよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2 国及び都道府県は、難病の患者に対する医療に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、難病の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

3 国は、難病に関する調査及び研究並びに難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器の研究開発の推進を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

第二章 基本方針

第四条 厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向

二 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項

三 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項

四 難病に関する調査及び研究に関する事項

五 難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項

六 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項

七 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項

八 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項

3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 厚生労働大臣は、基本方針の策定のため必要があると認めるときは、医療機関その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

第三章 医療

第一節 特定医療費の支給

(特定医療費の支給)

第五条 都道府県は、支給認定(第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けた指定難病(難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをいう。以下同じ。)の患者が、支給認定の有効期間(第九条に規定する支給認定の有効期間をいう。第七条第四項において同じ。)内において、特定医療(支給認定を受けた指定難病の患者に対し、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)が行う医療であって、厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)のうち、同条第三項の規定により定められた指定医療機関から受けるものであって当該支給認定に係る指定難病に係るもの(以下「指定特定医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費を支給する。

2 特定医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定特定医療に食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定特定医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 同一の月に受けた指定特定医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の家計の負担能力、当該支給認定を受けた指定難病の患者の治療状況、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者と同一の世帯に属する他の支給認定を受けた指定難病の患者及び児童福祉法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病児童等の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十(当該支給認定を受けた指定難病の患者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者であって、同法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合その他政令で定める場合にあっては、百分の十)に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

二 当該指定特定医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

三 当該指定特定医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

3 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの特定医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

(申請)

第六条 支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなければならない。

2 指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(支給認定等)

第七条 都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。

一 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。

二 その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。

2 都道府県は、前条第一項の申請があった場合において、支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する指定難病審査会に当該申請に係る指定難病の患者について支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。

3 都道府県は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療機関の中から、当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受けるものを定めるものとする。

4 都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(以下「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

5 支給認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。

6 指定特定医療を受けようとする支給認定患者等は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により定められた指定医療機関に医療受給者証を提示して指定特定医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。

7 支給認定を受けた指定難病の患者が第三項の規定により定められた指定医療機関から指定特定医療を受けたとき(当該支給認定患者等が当該指定医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該支給認定患者等が当該指定医療機関に支払うべき当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費として当該支給認定患者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定患者等に代わり、当該指定医療機関に支払うことができる。

8 前項の規定による支払があったときは、当該支給認定患者等に対し、特定医療費の支給があったものとみなす。

(指定難病審査会)

第八条 前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。

2 指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)のうちから、都道府県知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。

4 この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(支給認定の有効期間)

第九条 支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

(支給認定の変更)

第十条 支給認定患者等は、現に受けている支給認定に係る第七条第三項の規定により定められた指定医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に対し、当該支給認定の変更の申請をすることができる。

2 都道府県は、前項の申請又は職権により、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、都道府県は、当該支給認定患者等に対し、医療受給者証の提出を求めるものとする。

3 都道府県は、前項の支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(支給認定の取消し)

第十一条 支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

一 支給認定を受けた患者が、第七条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。

二 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

三 支給認定患者等が、正当な理由がなく、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定による命令に応じないとき。

四 その他政令で定めるとき。

2 前項の規定により支給認定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定患者等に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。

(他の法令による給付との調整)

第十二条 特定医療費の支給は、当該指定難病の患者に対する医療につき、健康保険法の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち特定医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

(厚生労働省令への委任)

第十三条 この節に定めるもののほか、特定医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節 指定医療機関

(指定医療機関の指定)

第十四条 第五条第一項の規定による指定医療機関の指定(以下この節において「指定医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしてはならない。

一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三 申請者が、第二十三条の規定により指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該指定医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文の規定による指定医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

四 申請者が、第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日(第六号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

五 申請者が、第二十一条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 第四号に規定する期間内に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出があった場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七 申請者が、前項の申請前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

八 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

九 申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしないことができる。

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。

二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、特定医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十八条の規定による指導又は第二十二条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

三 申請者が、第二十二条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。

(指定の更新)

第十五条 指定医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定医療機関の指定の更新について準用する。この場合において、同条第二項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十五条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十四条第一項」と読み替えるものとする。

(指定医療機関の責務)

第十六条 指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

(診療方針)

第十七条 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。

(都道府県知事の指導)

第十八条 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

(変更の届出)

第十九条 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(指定の辞退)

第二十条 指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。

(報告等)

第二十一条 都道府県知事は、特定医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 指定医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する特定医療費の支払を一時差し止めることができる。

(勧告、命令等)

第二十二条 都道府県知事は、指定医療機関が、第十六条又は第十七条の規定に従って特定医療を行っていないと認めるときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十六条又は第十七条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第二十三条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定医療機関に係る指定医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 指定医療機関が、第十四条第二項第一号、第二号、第八号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定医療機関が、第十四条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

三 指定医療機関が、第十六条又は第十七条の規定に違反したとき。

四 特定医療費の請求に関し不正があったとき。

五 指定医療機関が、第二十一条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 指定医療機関の開設者又は従業者が、第二十一条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

七 指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。

八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十 指定医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定医療機関の指定の取消し又は指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

十一 指定医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定医療機関の指定の取消し又は指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

(公示)

第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 指定医療機関の指定をしたとき。

二 第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。

三 第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。

四 前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。

(特定医療費の審査及び支払)

第二十五条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び特定医療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第七条第七項の規定によって請求することができる特定医療費の額を決定することができる。

2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4 都道府県は、指定医療機関に対する特定医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5 前各項に定めるもののほか、特定医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6 第一項の規定による特定医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。

(厚生労働省令への委任)

第二十六条 この節に定めるもののほか、指定医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章 調査及び研究

第二十七条 国は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進するものとする。

2 国は、前項に規定する調査及び研究の推進に当たっては、小児慢性特定疾病(児童福祉法第六条の二に規定する小児慢性特定疾病をいう。)の治療方法その他同法第二十一条の四第一項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。

3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を行う者、医師、難病の患者及びその家族その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

第五章 療養生活環境整備事業

(療養生活環境整備事業)

第二十八条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、療養生活環境整備事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

一 難病の患者の療養生活に関する各般の問題につき、難病の患者及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

二 難病の患者に対する保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業

三 適切な医療の確保の観点から厚生労働省令で定める基準に照らして訪問看護(難病の患者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下この号において同じ。)を受けることが必要と認められる難病の患者につき、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護を行う事業

2 都道府県は、医療機関その他の厚生労働省令で定める者に対し、前項第一号に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。

3 第一項の規定により同項第一号に掲げる事業を行う都道府県及び前項の規定による委託を受けて当該委託に係る事業を実施する者は、同号に掲げる事業及び当該委託に係る事業の効果的な実施のために、指定医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。

4 第二項の規定による委託を受けて当該委託に係る事業を実施する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(難病相談支援センター)

第二十九条 難病相談支援センターは、前条第一項第一号に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。

2 前条第一項第一号に掲げる事業を行う都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる。

3 前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、難病相談支援センターを設置することができる。

第六章 費用

(都道府県の支弁)

第三十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 特定医療費の支給に要する費用

二 療養生活環境整備事業に要する費用

(国の負担及び補助)

第三十一条 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十を負担する。

2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用の百分の五十以内を補助することができる。

第七章 雑則

(難病対策地域協議会)

第三十二条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに難病の患者及びその家族並びに難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めるものとする。

2 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

3 協議会の事務に従事する者又は当該者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(協議会の定める事項)

第三十三条 前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(不正利得の徴収)

第三十四条 都道府県は、偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その特定医療費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 都道府県は、指定医療機関が、偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けたときは、当該指定医療機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

(報告等)

第三十五条 都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者若しくはその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(厚生労働大臣の特定医療費の支給に関する調査等)

第三十六条 厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該特定医療費の支給に係る指定難病の患者若しくはその保護者又はこれらの者であった者に対し、当該特定医療費の支給に係る特定医療の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、特定医療を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った特定医療に関し、報告若しくは当該特定医療の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。

3 第二十一条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

(資料の提供等)

第三十七条 都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは指定難病の患者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

(受給権の保護)

第三十八条 特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(租税その他の公課の禁止)

第三十九条 租税その他の公課は、特定医療費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(大都市の特例)

第四十条 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

(権限の委任)

第四十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(実施規定)

第四十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第八章 罰則

第四十三条 指定難病審査会の委員又はその委員であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十四条 第二十八条第四項又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十五条 第三十六条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条 第三十六条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

第四十七条 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

一 第十一条第二項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者

二 正当な理由がなく、第三十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日

二 第四十条及び附則第四条の規定 平成三十年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(施行前の準備)

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において第四条の規定により定められたものとみなす。

3 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第五条第一項の規定の例により、指定難病を指定することができる。

4 前項の規定により指定された指定難病は、施行日において第五条第一項の規定により指定されたものとみなす。

5 都道府県知事は、この法律の施行前においても、第六条第一項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。

6 前項の規定により指定された指定医は、施行日において第六条第一項の規定により指定されたものとみなす。

7 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第七条第一項第一号の規定の例により、指定難病の病状の程度を定めることができる。

8 前項の規定により定められた病状の程度は、施行日において第七条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。

9 都道府県知事は、この法律の施行前においても、第八条(第三項を除く。)の規定の例により、指定難病審査会を置くことができる。

10 前項の規定により置かれた指定難病審査会は、施行日において第八条の規定により置かれたものとみなす。

11 第九項の規定により置かれた指定難病審査会の委員の任期は、第八条第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。

12 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第六条及び第七条の規定による支給認定の手続、第十四条第一項の規定による指定医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

最高裁H21.10.15場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件(「サテライト大阪」事件)を考えます。

重要な判例です。

場外車券発売施設ができることによる生活環境の悪化を懸念し、周辺住民および医療施設の医師が、大阪で立ち上がった事案です。

こんなことないと思いますが、

築地市場を現在地で再整備すべきであるところ、違法な土壌汚染地への移転を東京都が強行し、その跡地に、カジノを誘致するなどの話が出た場合、中央区民としても立ち上がらねばならない状況にになります。

早くから、そのようなものはいれず、守るべきものを守るという強い意志を、私達は、持たねばならないと考えます。

*************************************

1、事案の概要

経済産業大臣が自転車競技法(平成19年法律82号による改正前のもの、以下「法」という。)4条2項に基づき、H17年9月26日付けで訴外株式会社Aに対し場外車券発売施設(以下「本件施設」という。)の設置許可(以下、「本件許可」という。)をしたところ、H18年3月に本件施設の周辺住民(原告・控訴人・被上告人)が本件許可の取消し求めた事案である。被上告人のうち4名は本件施設の設置から約120m、約180m、約200m、約800m離れた場所で病院等を開設する医師であり、その他は本件施設の敷地から1000m以内に居住し、または事業を営む者である。本件施設は、商業地域で建設される7階建て地下1階の建物であり、A社から競輪施行者である大阪市に対して賃貸され運営等を行うとされている。年間340日の営業と1日当たり約1700人の来場が見込まれていた(H19年3月に開業)。

2、訴訟選択

設置許可処分の取消訴訟

経済産業大臣が、平成17年9月26日付けで、A株式会社に対してした場外車券発売施設「サテライト大阪」の設置許可処分を取り消す。

3、争点

(1)本件許可の取消しを求める原告適格の有無

(2)①が肯定された場合、本件許可の適否

4、第1、2審等の判断

(1)第1審(大阪地判H19.3.14)

法や規則等は、原告の生活環境に係わる利益を個々人の個別具体的利益として保護する趣旨を含まないとして原告適格を全面的に否定。

*通達まで含め原告適格の判断材料にしている。

(2)控訴審(大阪高判H20.3.6)

法や規則等は、周辺住民の健康や生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護する趣旨であるなどとして全員に原告適格を認めた。

*通達まで含め原告適格の判断材料としている。

*風営法が、関係法令性を持たないとしている。

5、判旨(基本的に判決文を抜粋する形で記載)

一部破棄自判、一部破棄差戻し。

本判決は、小田急訴訟最高裁判決(最大判H17.12.7)の示した一般的な判断基準を引用して本件の原告適格について以下のように判示し、本件施設から200m以内で医療施設等を開設する3名につき、原告適格の有無に審議を尽くさせるため第1審に差し戻した。

(1)一般的に、場外施設が設置、運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は、交通、風紀、教育など広い意味での生活環境の悪化であって、その設置、運営により、直ちに周辺住民等の生命、身体の安全や健康が脅かされたり、その財産に著しい被害が生じたりすることまでは想定しがたい。そして、このような生活環境に関する利益は、基本的には公益に属する利益というべきであって、法令に手掛かりとなることが明らかな規定がないにもかかわらず、当然に、競輪法が周辺住民等において上記のような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解するのは困難である。

(2)ア位置基準は,場外施設が医療施設等から相当の距離を有し,当該場外施設において車券の発売等の営業が行われた場合に文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないことを,その設置許可要件の一つとして定めるものである。場外施設が設置,運営されることに伴う上記の支障は,基本的には,その周辺に所在する医療施設等を利用する児童,生徒,患者等の不特定多数者に生じ得るものであって,かつ,それらの支障を除去することは,心身共に健康な青少年の育成や公衆衛生の向上及び増進といった公益的な理念ないし要請と強くかかわるものである。法及び規則が位置基準によって保護しようとしているのは,第一次的には,上記のような不特定多数者の利益であるところ,それは,性質上,一般的公益に属する利益であって,原告適格を基礎付けるには足りないものであるといわざるを得ない。したがって,場外施設の周辺において居住し又は事業(医療施設等に係る事業を除く。)を営むにすぎない者や,医療施設等の利用者は,位置基準を根拠として場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有しないものと解される。

イもっとも,場外施設は,多数の来場者が参集することによってその周辺に享 楽的な雰囲気や喧噪といった環境をもたらすものであるから,位置基準は,そのような環境の変化によって周辺の医療施設等の開設者が被る文教又は保健衛生にかかわる業務上の支障について,特に国民の生活に及ぼす影響が大きいものとして,その支障が著しいものである場合に当該場外施設の設置を禁止し当該医療施設等の開設者の行う業務を保護する趣旨をも含む規定であると解することができる。したがって,仮に当該場外施設が設置,運営されることに伴い,その周辺に所在する特定の医療施設等に上記のような著しい支障が生ずるおそれが具体的に認められる場合には,当該場外施設の設置許可が違法とされることもあることとなる。そうすると、当該場外施設の設置,運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は,位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有するものと解される。そして,このような見地から,当該医療施設等の開設者が上記の原告適格を有するか否かを判断するに当たっては,当該場外施設が設置,運営された場合にその規模,周辺の交通等の地理的状況等から合理的に予測される来場者の流れや滞留の状況等を考慮して,当該医療施設等が上記のような区域に所在しているか否かを,当該場外施設と当該医療施設等との距離や位置関係を中心として社会通念に照らし合理的に判断すべきものと解するのが相当である。

これを本件についてみると、本件敷地の周辺から約800m離れた場所に医療施設を開設するXが位置基準を根拠として本件許可の取消を求める原告適格を有するとは言えないが、本件施設の周辺から約120mないし200m離れた場所に医療施設を開設するXらについては、上記の考慮要素を勘案することなく上記の原告適格を有するか否かを適格に判断することは困難と言うべきである。

(3)次に、次に,周辺環境調和基準は,場外施設の規模,構造及び設備並びにこれらの配置が周辺環境と調和したものであることをその設置許可要件の一つとして定めるものである。同基準は,場外施設の規模が周辺に所在する建物とそぐわないほど大規模なものであったり,いたずらに射幸心をあおる外観を呈しているなどの場合に,当該場外施設の設置を不許可とする旨を定めたものであって,良好な風俗環境を一般的に保護し,都市環境の悪化を防止するという公益的見地に立脚した規定と解される。また,「周辺環境と調和したもの」という文言自体,甚だ漠然とした定めであって,位置基準が上記のように限定的要件を明確に定めているのと比較して,そこから,場外施設の周辺に居住する者等の具体的利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を読み取ることは困難といわざるを得ない。

したがって,被上告人らは,周辺環境調和基準を根拠として本件許可の取消しを求める原告適格を有するということはできないというべきである。

6、差し戻し審以後

(1)差戻審(大阪地判H24.2.29)

差し戻しされた3名の原告適格を認めたものの、業務上の著しい支障の有無を具体的に検討した上その可能性は低いとして請求を棄却。

(2)同控訴審(大阪高判H24.10.11)

請求棄却。

7、本判例の意義と問題点

1、意義

場外施設をめぐる周辺住民等の原告適格を判断した最初の最高裁判決。

本判例は、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益は法によって個別的に保護された利益であるとして医療施設等開設者には原告適格が認められる可能性があるが、他方、交通、風紀、教育上の良好な環境または良好な風俗環境は個別的に保護された利益ではないとして周辺住民・医療施設等利用者には原告適格を否定した。

2、問題点

周辺の生活環境の保護を適切に代弁できるのは、当然、周辺住民であろう。それゆえ、本件で問題となった環境利益を真に適切に代表できる者に原告適格を否定した本判決には大きな欠点がある。こうした欠点を克服するためには、a)個別保護要件を放棄する、b)個別保護要件をより柔軟に解釈適用する、c)生活環境の悪化から生ずる大きなストレス・不安感といった精神的・心理的被害も個別保護要件を満たす方向で解釈する、d)本判決がほとんど検討していない行訴法9条2項の第4考慮事項をより慎重に検討するなどいくつかの戦術があろう。(環境百選第2版98事件、常岡孝好)

8、関係法令

(1)自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条1項、2項

第四条 車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

② 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

(2)自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)14条1項、2項

(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

第十四条 法第四条第一項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

二 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由

三 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所

四 場外車券発売施設の構造及び設備の状況

五 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係

六 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎

七 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法

八 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

一 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)

二 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図

三 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

(3)自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項1号

(許可の基準)

第十五条 法第四条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。

一 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと。

(4)自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項4号

(許可の基準)

第十五条 法第四条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。

四 施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

以上

今後、裁判経過もフォローしたいと考えます。

病気腎移植が、妥当かどうかを決めるのは司法ではなく医療界です。

一方、患者にも希望する医療を受ける権利及び生存権があります。

適正手続きがなされていることが前提で、治療がなされる道も閉ざしてはならないようにも感じます。

**************************************************************

http://www.asahi.com/articles/ASGBX3QDHGBXPTIL00H.html

「病気腎移植否定」撤回訴訟、患者の請求棄却 松山地裁

2014年10月28日11時31分

腎不全の患者らが日本移植学会の幹部ら5人に対して「病気腎移植(修復腎移植)を否定する見解が出され、治療を受ける権利を侵害された」と主張し、見解の撤回と総額6050万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が28日、松山地裁であった。西村欣也裁判長は原告の請求を棄却した。

病気腎移植はがんの患者らから摘出された腎臓を治療したうえで別の患者に移植する治療方法。日本移植学会は2007年3月、宇和島徳洲会病院(愛媛県宇和島市)の万波誠医師らのグループによる病気腎移植について「医学的に妥当性がない」と否定する声明を出した。厚生労働省は4カ月後、臓器移植法のガイドラインを改め、臨床研究以外の病気腎移植を禁じた。

この措置に対し、愛媛、広島、香川、岐阜4県の腎不全患者ら7人が「希望する医療を受ける権利を奪われ、憲法が保障する生存権を侵害された」として08年12月に提訴。訴訟で「病気腎移植は国際的に高く評価された治療法なのに、学会側は真実をねじ曲げた」と主張していた。

学会側は「病気腎移植は危険性がある治療方法だ」としたうえで、「妥当かどうかを決めるのは司法ではなく医療界だ」として請求を棄却するよう求めていた。

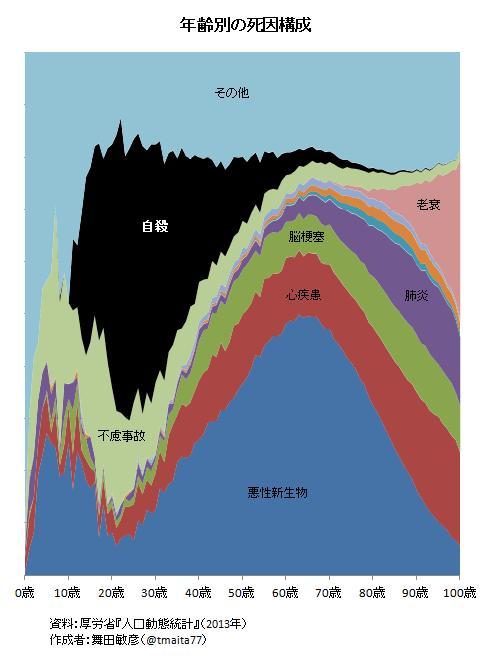

視覚的にわかりやすくアピールしているチャートです。

ひとが、健康に生きるために、やらねばならないこととして、がん(悪性新生物)対策も大きいですが、自殺や不慮の事故が占める部分も大きいことがわかります。

小児領域では、不慮の事故の占める部分が特に大きいです。小児では、自殺だけでなく、表にはありませんが、他殺(児童虐待)も重要。

ネットで、以下の記載を見つけました。記載者はわかりませんが、 心臓のイメージの誤解につながるといけないため、医師として、一応、念のために、書きます。

心臓は、どちらかというと、「体の真ん中のほう」にあります。

下の記述は、わかりやすさを追求したためと思いますが、その記述をいかす形で書くなら、「心臓は、体の中心部にやや左の方に重心を置きながらある」が正確です。