現在、中央区議会では、第三回定例会の最中です。

大事なイベントは、決算特別委員会で、昨年度26年度の決算について認定の可否を議論します。

その他、議題では、重要な条例改正が行われます。

難病患者福祉手当の対象者の拡大に向けた、「中央区難病患者福祉手当条例」の改正もそのひとつです。

この条例に基づき、難病患者の経済的負担を軽減するため、手当てを支給しています。

手当額:月額 15,500円(所得制限等有り)

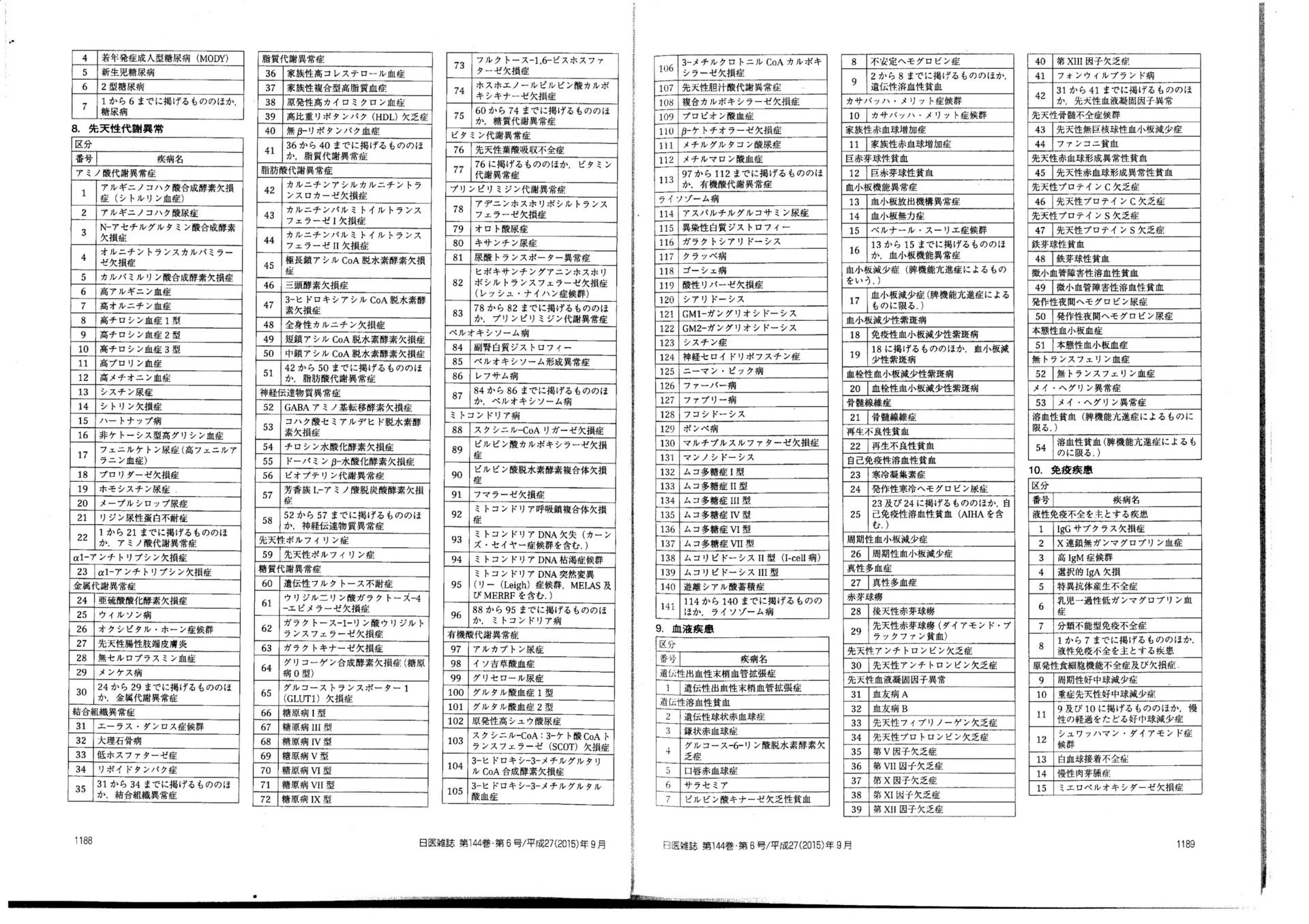

この10月に条例改正が可決されると、現行支給対象135疾病⇒330疾病と拡大されます。

今後も、対象疾病となるべき疾患がないか(特に小児慢性特定疾病などの中で)の視点も含め、議論していきたいと考えています。

例えば、小児慢性特定疾病に含まれる「点頭てんかん」が、難病法の「指定難病」ではありませんが、条例の支給対象疾患に含められております。

同様に、支給対象疾患が、拡大される余地はあると考えます。

なお、対象疾病であるにも関わらず、手当てを受けれていないかたは、おられませんでしょうか?

*******条例改正後の手当支給対象疾患 一覧*************

*******条例の主要部分の抜粋*****

○中央区難病患者福祉手当条例

昭和五十一年三月三十一日

条例第十九号

中央区難病患者福祉手当条例

(目的)

第一条 この条例は、難病患者に対し、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「難病患者」とは、別表に定める疾病を有すると認められる者をいう。

2 この条例において「扶養義務者」とは、二十歳未満の難病患者を扶養する(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。)者をいう。

(支給要件)

第三条 手当は、難病患者であつて、中央区の区域内に住所を有するものに支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

一 中央区心身障害者福祉手当条例(昭和四十七年三月中央区条例第五号)に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けているとき。

二 中央区おとしより介護応援手当条例(平成十五年三月中央区条例第八号)に基づくおとしより介護応援手当の支給を受けているとき。

三 その者の中央区児童育成手当条例(昭和四十六年十月中央区条例第二十二号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

四 区規則で定める施設に入所しているとき。

五 難病患者又は扶養義務者の前年の所得(一月から七月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて区規則で定める額を超えるとき。

3 前項第五号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、区規則で定める。

(手当の額)

第四条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき一万五千五百円とする。

(受給資格の認定)

第五条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

以下、略

******************************

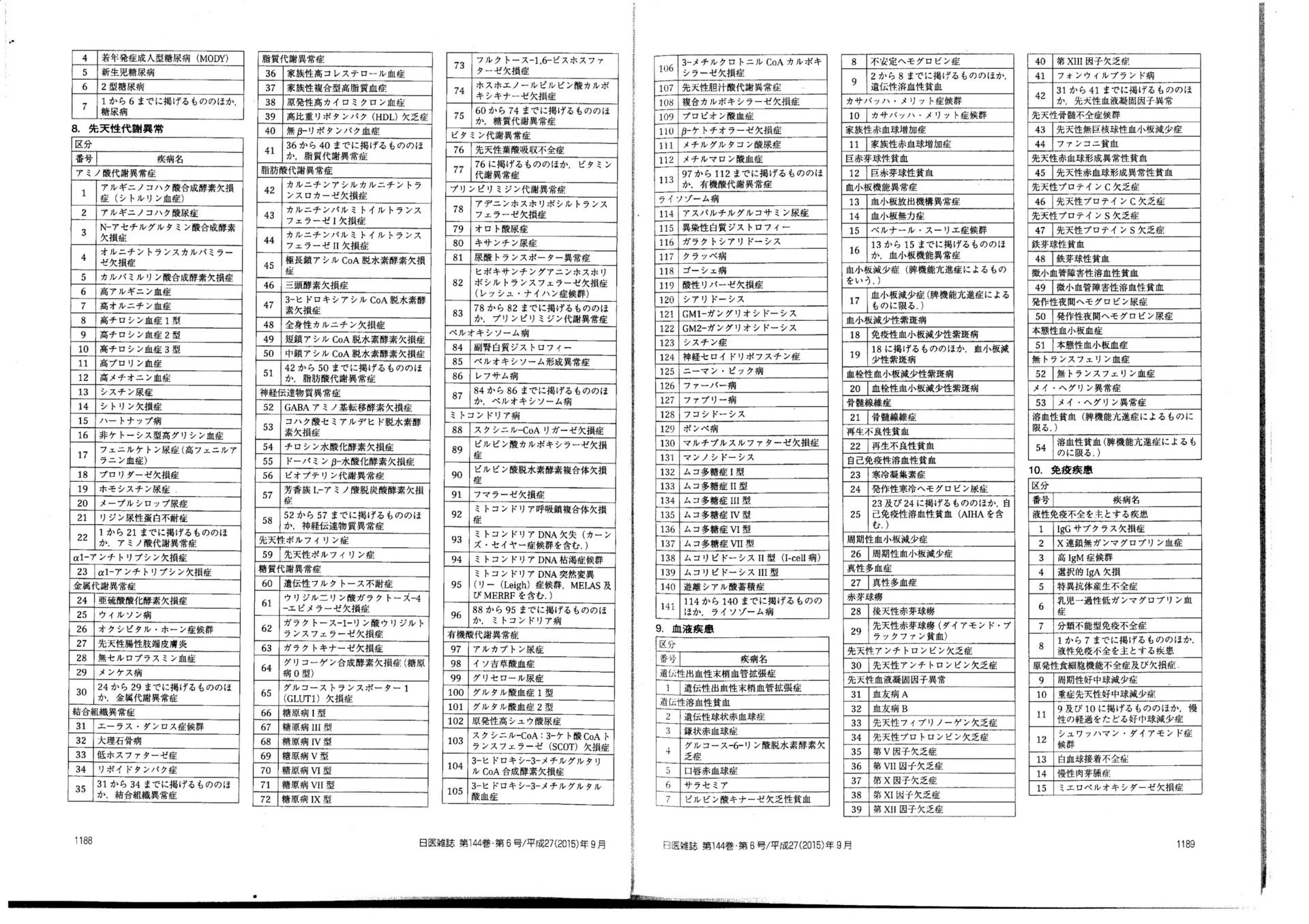

******* 小児慢性特定疾患のリスト ************

以上