(演習4 2014.6.4)

1 北海道地区で生乳の集荷シェアで約80%を占めるA社は、競合するBC社が北海道地区に牛乳工場を建設しようとしていることを知り、友好関係にあったD農業協同組合連合会と協議し、同連合会は、A社に生乳を出荷する単位農協の組合ににみ乳牛導入資金を融資し、BC社に生乳を出荷する単位農協の組合員には融資しないことを決めて実行した。

単位農協の組合員は、農協から乳牛導入資金の融資が受けられなくなると、酪農経営の継続が難しくなるとして、BC社への生乳出荷をあきらめた。

回答: 排除型私的独占

事業者 A

他の事業者 D農業協同組合連合会(22条但し書き、不公正な取引方法ゆえ適用)と通謀し

○拘束的取引条件付き取引(一般指定12項) A社に生乳を出荷するとして取引

○差別的取引(一般指定4項) A社に生乳 融資する、BC社に生乳 融資しない

バターチーズの原料集まらない → 新規参入を阻止

一定の取引分野: 生乳を集める

参考:雪印乳業事件

2-1 缶詰の間の製造販売業者であるA社(関連会社を含めるとシャアは74%)は、北海道地区で缶詰の缶の製造販売業を営むB社の株式の29%を所有するとともに、A社の役員等をB社の役員に就任させていた。

B社は、北海道地区から本州への事業展開を企図し、東京周辺に工場を設立することを計画した。

B社の当該計画を知ったA社は、株主権を行使するなどして、B社が東京周辺に工場を設立するのを阻止しようとした。

回答:支配型私的独占事件

2条5項

事業者 A社

株式の取得、役員兼任などにより、競争事業者B社の意思決定を支配→競争事業者の自由な意思決定を困難にして自己の意思に従わせる

B社の本州への進出を阻止し、競争者を排除し、その意思で、市場の価格等の条件を左右できる状態を生む。

参考:東洋製缶対北海製缶事件

2-2 また、A社は、自社で缶詰の缶を製造することを計画していた缶詰製造業者に対し、この計画を実行した場合には、A社しか製造できない特殊缶の供給を停止する旨を通告し、この計画を中止させた。

特殊缶は、需要が増加しており、A社以外から調達することは困難であった。

回答:排除型私的独占事件

事業社 A社 単独

手段として不公正な取引(単独供給ボイコット、一般指定2)を用いて、自社製缶をあきらめさせた。競争者を排除し、その意思で、市場の価格等の条件を左右できる状態を生む。

参考:東洋製缶事件

3 音楽有線放送業界には、市場占拠率(シェア)は68%を有するA社と、シェア32%のB社が存在する。

A社は、B社の顧客に限って聴取料を大幅に値引く作戦を実行した。

その結果は、A社のシェアは72%に増加し、B社の受信件数は、月26万件から21万件に減少した。

回答:排除型私的独占 2条5項

事業者 A社 単独

差別対価(一般指定3項)

不当にB社の顧客を奪った。

B社を市場から排除しようとした。

一定の取引分野 有線放送事業

競争業者いなくなり、A社が自由に価格等の条件を操作できるようになる。

(2014.6.4)

***************************

(演習2 2014.5.7)

1 全国紙を発行する新聞社の団体(新聞協会)が、購読料を引き上げることを決めた。

ただし、違反した場合の制裁措置はなく、いわゆる紳士協定であった。

一般消費者は、「これは独禁法違反のカルテルである」と訴えたが、公取委は、「相互拘束性がない」として排除措置命令の対象にはしなかった。

この公取委の判断は妥当か。

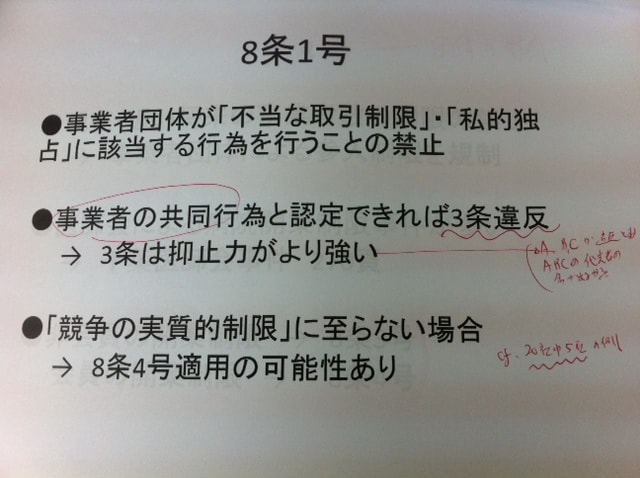

回答:独禁法8条1号

「相互拘束性」を何でみるか。

ペナルティないから、相互拘束にあらずとの判断。

参照:昭和34年公取委判断

2 ある消費財メーカーと、この製品を取り扱う卸売業者5社とが話し合い、これら卸売業者が小売業者に販売する価格を申し合わせた。

この行為は、「不当な取引制限」に該当するか。

回答:再販カルテル

ひとつのブランドで、一定の取引分野が形成するか。→他の競合があって、形成はしない。「不当な取引制限」に該当しない。

3 A市は建設工事を指名競争入札により発注しており、この入札に参加することのできる建設業者は34社である。

このうち30社が集まり、市から指名を受けた場合は、あらかじめ、指名業者間で受注予定者を決め、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるよう協力することを申し合わせた。

しかし、4社はこの申し合わせに参加しなかった。

このためこれら4社が指名された入札では、4社以外の指名業者が受注予定者を決めても、この者が確実に受注できる状態ではなかった。

このケースは、「不当な取引制限」といえるか。

また、「一定の取引分野」をどうとらえたらよいか。

回答:一定の取引分野をどうとらえるか

4社指名の場合、談合非成立

4社非指名の場合、談合成立→この場合を、一定取引分野とみれば、不当な取引制限といえる。

逆を言えば、

指名競争入札は、談合が成立しやすい。

一般競争入札が行われるべき理由となっている。

4 甲製品は、国民の生活に欠かせない商品である。

甲製品のメーカーは、輸入する原材料価格が高騰したとして、甲製品を30%値上げすることを決めたが、監督官庁から「値上げ幅が大きすぎる。15%以上の値上げはしないように」との行政指導を受けた。

甲製品のメーカーらは、これを受けて甲製品を15%値上げした。

この行政指導は、違法性阻却理由になるか。

回答:監督官庁による行政指導は、違法性阻却事由になるか。公共の利益(2条6項)にあたるかどうかが問われている。

上限15%までとした行政指導は、違法ではない。

申し合わせて「15%」と相互拘束し値上げしたことは、違法。

参考:石油価格カルテル刑事事件 最判昭和59.2.24判決、テキスト157頁&222頁

以上

(2014.5.7、2014.5.14)

官製談合をなくすことが、これからの日本経済の復活に不可欠である。

しかし、なくそうとしても、要の独禁法は、官庁を規制対象にしていない。

そこで、官製談合防止法(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律)が、官製談合を排除しようとすることになった。

官製談合をなくすポイントは、行政の恣意性が極力入らないようにすること。「総合評価方式」では、恣意性が入りやすくなり、問題である。

入札制度では、入札予定価格の事前公表が談合に結び付くポイントであるから、変動型最低制限価格制度を導入することが、効果的である。

実は、建設業関連だけではなく、子育て支援のような場でも、官製談合がなされているように感じるところがある。

無駄なお金の支出をさけ、有効に、使われるべきところに使われることで、子育ての質が向上するのであり、官製談合を見逃さないでいてほしい。

変動型最低制限価格制度:

実際の入札価格を基準に最低制限価格を定める。

入札参加者の一定割合(立川市の場合は入札価格の低い方から6割)の入札価格を平均し、その一定割合(立川市の場合は85%)を最低制限価格とする仕組み。

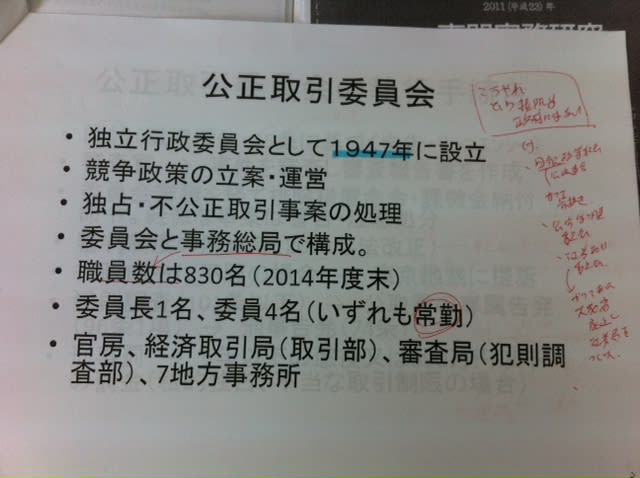

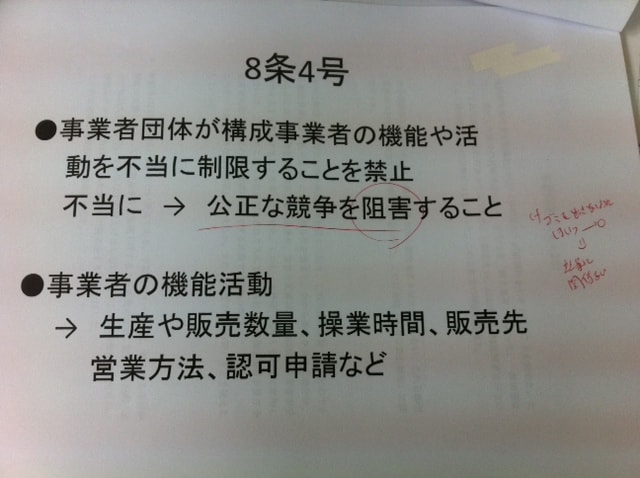

独占禁止法8条は、事業者団体の禁止行為を定めています。

順次見て行きます。

8条1号 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。

8条3号 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。

8条4号 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。

以上

*******経済法 関連記事********

独禁法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を知る<まずは、一番基本的なところ>

カルテル、不当な取引制限、独占禁止法を理解するための基本的な事例

独禁法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を知る<以下の事例は、独禁法違反か?>

上記2点が、目に止まりました。

*******************************

http://www.yomiuri.co.jp/national/20140507-OYT1T50085.html

住友電工の株主代表訴訟、5億2千万円で和解

2014年05月07日 15時58分

住友電気工業(大阪市)の2件の価格カルテル事件を巡り、計約88億円の課徴金を納めた同社の株主が当時の経営陣に同額の損害賠償を求めた株主代表訴訟は7日、経営陣側計22人が同社に解決金5億2000万円を支払うことを条件に、大阪地裁で和解が成立した。

株主代表訴訟の和解額としては、住友商事(同)の銅不正取引を巡る和解金4億3000万円(2001年)を上回り、過去最高。

2件に関する訴訟は別々に起こされたが、その後、審理が併合された。今回の和解条項では、解決金の支払い期限を7月末としたほか、再発防止策として弁護士3人でつくる外部委員会を設け、カルテルの原因を調査、報告することも盛り込まれた。

株主は関西在住の男性。訴状などによると、住友電工は2005~09年、同業他社と光ケーブルの価格カルテルを結んだとして、10年5月に公正取引委員会から約67億円の課徴金納付命令を受けた。自動車用電線「ワイヤハーネス」でも価格カルテルを同業他社と結んだとして、12年1月に公取委から約21億円の課徴金納付命令を受け、いずれも全額を納付した。

教室事例ですが、今後、解説を書きます。

まずは、問題提示まで。

1 全国紙を発行する新聞社の団体(新聞協会)が、購読料を引き上げることを決めた。

ただし、違反した場合の制裁措置はなく、いわゆる紳士協定であった。

一般消費者は、「これは独禁法違反のカルテルである」と訴えたが、公取委は、「相互拘束性がない」として排除措置命令の対象にはしなかった。

この公取委の判断は妥当か。

2 ある消費財メーカーと、この製品を取り扱う卸売業者5社とが話し合い、これら卸売業者が小売業者に販売する価格を申し合わせた。

この行為は、「不当な取引制限」に該当するか。

3 A市は建設工事を指名競争入札により発注しており、この入札に参加することのできる建設業者は34社である。

このうち30社が集まり、市から指名を受けた場合は、あらかじめ、指名業者間で受注予定者を決め、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるよう協力することを申し合わせた。

しかし、4社はこの申し合わせに参加しなかった。

このためこれら4社が指名された入札では、4社以外の指名業者が受注予定者を決めても、この者が確実に受注できる状態ではなかった。

このケースは、「不当な取引制限」といえるか。

また、「一定の取引分野」をどうとらえたらよいか。

4 甲製品は、国民の生活に欠かせない商品である。

甲製品のメーカーは、輸入する原材料価格が高騰したとして、甲製品を30%値上げすることを決めたが、監督官庁から「値上げ幅が大きすぎる。15%以上の値上げはしないように」との行政指導を受けた。

甲製品のメーカーらは、これを受けて甲製品を15%値上げした。

この行政指導は、違法性阻却理由になるか。

以上

(演習1 2014.4.23)

1 医者は、「事業者」なのか。

回答:

事業者の定義が聞かれている。

独禁法は、2条1項で、事業者を定義している。

2条1項「この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。」

すなわち、「事業」とは、なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反復継続して受ける経済活動をさす。「事業者」とは、「事業」を行う者である。

病院は、診療し、その対価として診療報酬を受けている。従って、定義に該当し、事業者である。

一方、病院等に勤務する医師は、診療し、病院から給料を受け取っている。定義には該当せず、事業者には該当しない。

2 公取委がセロファンの価格カルテル事案を摘発した。事業者側は、「一定の取引分野は、セロファンだけでは成立せず、紙全体で考えるべきだ」と主張した。この主張は妥当か。

回答:

一定の取引分野が問われている。

一定の取引分野とは、競争制限が行われる場であり、商品・取引段階・地域ごとに確定される。

本件は、商品の価格カルテルであるから、業者が申し合わせた範囲が、一定の取引分野となる。

本件では、セロファンにおいて、業者が価格の合意をしたのであり、一定の取引分野を紙全体で考えるのではなく、セロファンで成立すると考えられる。

3 ある町に所在するガソリンスタンド20店が、「ガソリンの価格を1リットル150円以下では販売しない」ことを申し合わせた。しかし、実際にこれを守ったのは5店だけであった。「競争の実質的制限」に該当するか。

回答:

相互拘束が問われている。

20店のうち、5店しか守っていない。

相互拘束性がないと言わざるをえない。

従って、競争の実質的制限になったとは、言い難い。

4 甲製品はA.B.Cの三社が製造販売している。このうちA社が甲製品の値上げを発表した。値上げが通ったことを確認して、1か月後にB・C社が値上げをした。これは不当な取引制限に該当するか。

回答:

カルテル成立されたかどうかが問われている。

法2条6項「この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。」

「共同して」とは、「意思の連絡」を必要とする。

すなわち、特定の事業者が、他の事業者との間で対価引上げ行為に関する情報交換をして、同一又はこれに準ずる行動にでたような場合に、「意思の連絡」があるものと推認される(東芝ケミカル事件、東京高判H7.9.25)。

本件では、情報交換がない。

共同しての要件を欠き、不当な取引制限に該当しない。

5 ある事業社団体で原材料費の値上がりを理由に製品価格の値上げを申し合せようとしたが、一部の者から「独禁法に違反するおそれがある」との意見が出たので、この話はまとまらなかった。

しかし、この会合の終了後、団体の役員である主要7社(シェア50%)だけでも先行して値上げしようと申し合わせ、実行した。これを見た他の会社もこぞって値上げした。

役員会社7社の行為、追随した会社の行為は、独禁法に違反するか。

回答:

1)役員会社の行為については、シェアが50%でも、実質的制限といえるかが問われている。

競争の実質的制限とは、特定の事業者・団体がその意思である程度自由に価格・品質・数量等の競争条件を左右することによって市場を支配できる状態をいう。

役員会社は、値上げを実現できており、実質的制限に当たる。

2)追随した会社の行為は、「共同して」が問題となる。

情報交換なく、要件が欠く。

付和雷同の追随会社には、独禁法違反はない。

参考:高松市豆腐価格カルテル事件 審決昭和43.11.29

6 ある事業者団体は、6月20日に会合を開き、「7月21日から値上げする」ことを決めた。公取委はこの情報をつかみ、7月5日に立ち入り検査をして7月20日(値上げ日の前日)に排除措置命令をしようとした。

命令を値上げ前に行うことは可能か。

回答:

カルテルの成立時期が問われている。

拘束力ある合意がなされた日が成立時期である。

本件では、6月20日に会合を開き、「7月21日から値上げする」という拘束力ある合意がなされている。

7/21の値上げをまつまでもなく、排除措置命令を行うことができる。

参考:昭和49.7.20勧告 静岡県家庭用薄葉紙工業組合

7 ある事業者団体の会合で、「原料代が値上がりし、このままでは経営が悪化しかねない。10%程度の値上げはヤムを得ない」という雰囲気になった。

しかし、いつからいくら値上げしようと明確に決めたわけではない。

その後、大手会社の1社が10%値上げを打ち出し成功したので、他の会員もこれに追随して10%の値上げをした。

独禁法違反になるか。

回答:

カルテル成立されたかどうかが問われている。

法2条6項では、共同してとは、「意思の連絡」を意味する。

すなわち、特定の事業者が、他の事業者との間で対価引上げ行為に関する情報交換をして、同一又はこれに準ずる行動にでたような場合に、「意思の連絡」があるものと推認される(東芝ケミカル事件、東京高判H7.9.25)。

本件では、意思の連絡がなく、カルテルにはならない。

以上

Ⅰ独占禁止法の目的

直接目的:公正・自由な競争の促進

公正・自由な競争の促進があると、①創意工夫が発揮され、②事業活動が活性化し、③雇用・所得のレベルアップが図れる。

最終的には、〇国民経済の民主的で健全な発達

〇一般消費者の利益確保

がなされる。

Ⅱ独占禁止法の規制対象

1、規制対象:事業者と事業団体

2、事業者の定義

2条1項この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。

事業者:反復継続する経済活動を行う者

3、事業者団体の定義

2条2項

この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。

一 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体

事業団体:2以上の事業者の組織体

判断基準:事務所・規約・意思決定組織の有無

Ⅲ独占禁止法の基本概念:私的独占の禁止(2条5項・3条前段)

〇一定の取引分野:競争制限が行われる場

〇競争の実質的制限

→特定の事業者・団体がその意思である程度自由に価格・品質・数量等の競争条件を左右することによって市場を支配できる状態

〇公共の利益

→競争制限行為と法益とを比較考量して最終目的に実質的に反しないと認められる例外的場合

2条5項 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

3条前段 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

Ⅳ独占禁止法の基本概念:不当な取引制限(カルテル)(2条6項・3条後段)

〇事業者が他の事業者と共同して:行為要件

〇価格の決定・維持・引上げ、数量・技術・製品・設備・取引の相手方を制限

→相互に事業活動を拘束・遂行:相互拘束性

〇一定の取引分野における競争を実質的制限:効果要件

〇公共の利益:違法性阻却要件

2条6項 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

3条後段 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

以上

経済法は、今後よく学びたいと思うところです。

安全で適切な医療が提供されねばなりません。

*****日経新聞(2013/04/24)*****

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO54322440U3A420C1CC1000/

接種料金ファクスで指示か 埼玉の医師会カルテル事件

2013/4/24 1:40 記事保存

埼玉県吉川市の吉川松伏医師会によるインフルエンザ予防接種料金を巡るカルテル疑惑で、同医師会が接種料金を「4450円以上」などと明示した文書をファクスで会員に送っていたとみられることが23日、医師会関係者などへの取材で分かった。公正取引委員会は同日、医師会幹部が経営する病院を訪れてこの幹部から事情を聴いており、詳しい経緯を調べる。

関係者によると、同医師会はインフルエンザの予防接種の料金を「4450円以上」、13歳未満の子供は「初回3700円以上」と決めて会員の医師に連絡。各医療機関に接種料金を守らせていたとみられる。

65歳未満のインフルエンザ接種料金は医療機関が自由に設定できる。厚生労働省は2009年に新型インフルエンザの流行を受けて料金を全国一律で3600円に決めたことがあるが、10年9月に解除。同医師会はその後も会員に料金を指示し続けていたという。

同医師会の会員だった吉川市内の産婦人科医院によると、11年と12年の9月中旬ごろ、医師会から接種料金を明記したファクスが届いたという。

この医院は指示より低い「初回3000円」で料金を設定したところ、医師会側から「理事会で決めている」と是正を求められ、12年9月末に医師会を除名された。同医院の副院長は「吉川市内の料金が高いので、子供の予防接種のために周辺都市に出かける親もいる。受診者のためにも自由に料金を決めるべきだ」と話した。

吉川松伏医師会の平井真実会長の話 「推奨価格」として会員にファクスを送ったことはあるが、強要はしていない。独占禁止法違反に当たるとの認識はなかった。

カルテルや談合。

あってはならないと考えるところです。

正確な定義は、他に譲るとして、簡単に言うと

カルテル:一定以下の価格では売らないことの企業間の秘密の取決め

談合:受注を、ある社に取らせることの企業間の秘密の取決め

このことを防ぐために各国がとる対策は、

英米:刑事罰に重き

EU:課徴金に重き

日本:その両方をどちらも軽く

このカルテル、談合を見つけるための一つの手法が、

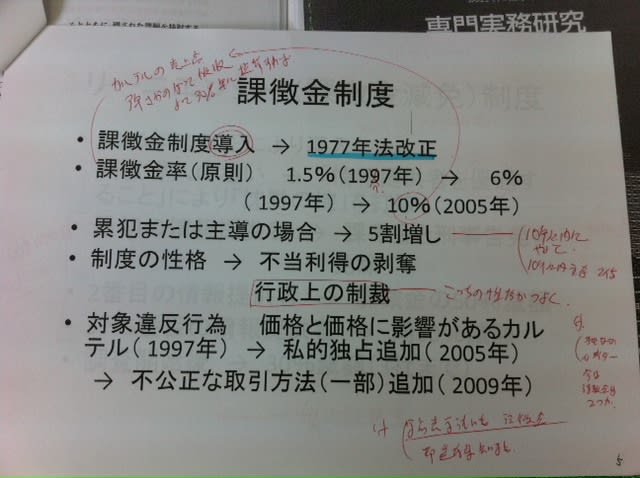

課徴金減免制度(リーニエンシー)

日本には、2006年導入されました。韓国は、日本より約10年早く導入。

不正を早く自主申告した社には罰金などをゼロや減免する仕組み。

米国では、申請した社には捜査協力義務を課し、芋づる式の摘発につながる。

日本の例では、

2007年米国司法省と日本の公取委などが摘発した原油などの海上輸送に使う「マリンホース」をめぐるカルテル事件。

自首した日本メーカーの社員が米国司法省のおとり捜査に協力。

カルテルメンバーになりすまして会合を開いたところへ、司法省が踏み込み、逮捕した。

日本的に考えて、逮捕にいたる倫理性に課題があるものの、

カルテル、談合という不正から市場の適正な価格形成を守るということの利益を、比較衡量して、

リーニエンシーを機能させているといったところでしょうか。

最近の具体的事件:

*****朝日新聞(2013/0325)*****

http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY201303240241.html

米で邦人社員12人収監 自動車部品カルテル、海外波及

【岩波精、中井大助=ニューヨーク】自動車部品をめぐる価格カルテルが海外にも波及していたことがわかり、かかわった日本メーカーの社員12人が、アメリカで次々に収監される事態になっている。企業活動が国際化し、各国の当局は摘発に向け協力関係を強めているが、日本企業の対応の遅れを指摘する声もある。

12人は矢崎総業、古河電工、デンソーと、埼玉県の部品メーカー=米司法省は捜査中として社名非公表=の計4社に勤務。米国法人の支店長や営業担当幹部のほか、日本国内のトヨタやホンダ向け営業部門の担当部長などを務めていた。

いずれも日本の独占禁止法にあたる米国の反トラスト法に違反したとされ、2011年から昨年にかけ、禁錮1年1日~2年を認める有罪答弁をした。米司法省の担当者は今年2月時点で、すでに10人が収監されたことを明らかにし、「捜査はこれまでに公表している状況よりさらに拡大している」と述べている。

日本ではカルテルで個人が実刑を受けた例はない。米国でも、日本人が12人も一度に収監の対象になった今回は異例だ。

各企業や日本の公正取引委員会の関係者によると、米国滞在中に身柄を拘束されたケースもあるが、多くは日本で勤務しながら、今後のビジネスへの影響を考慮して自ら渡米し、収監されたとみられる。

http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY201303240249.html

突然の収監、驚く日本企業 自動車部品カルテル

【岩波精、中井大助=ニューヨーク】日本のサラリーマンたちが、海外で続々と収監される――。そんな事態が現実のものとなっている。自動車部品をめぐって違法なカルテルに関与したとして、米国で禁錮刑を科された。「日本企業同士で話し合ったのに、米国で摘発されるなんて」と驚く企業関係者もいる。

昨年のある朝。東日本にある自動車部品メーカーの管理本部に、同社の現地法人の社長から十数枚のファクスが届いた。

表紙には「SUBPOENA(サピーナ)」と書かれている。「何だこれは、とパニックになった」。幹部は振り返る。