第1、総論

縦と横のつながりを強くし、全庁的に最大限の努力をもって取り組んでいただきたい事項を総論にて述べる。

1、子どもの支援に注力した予算編成とこども基本条例制定

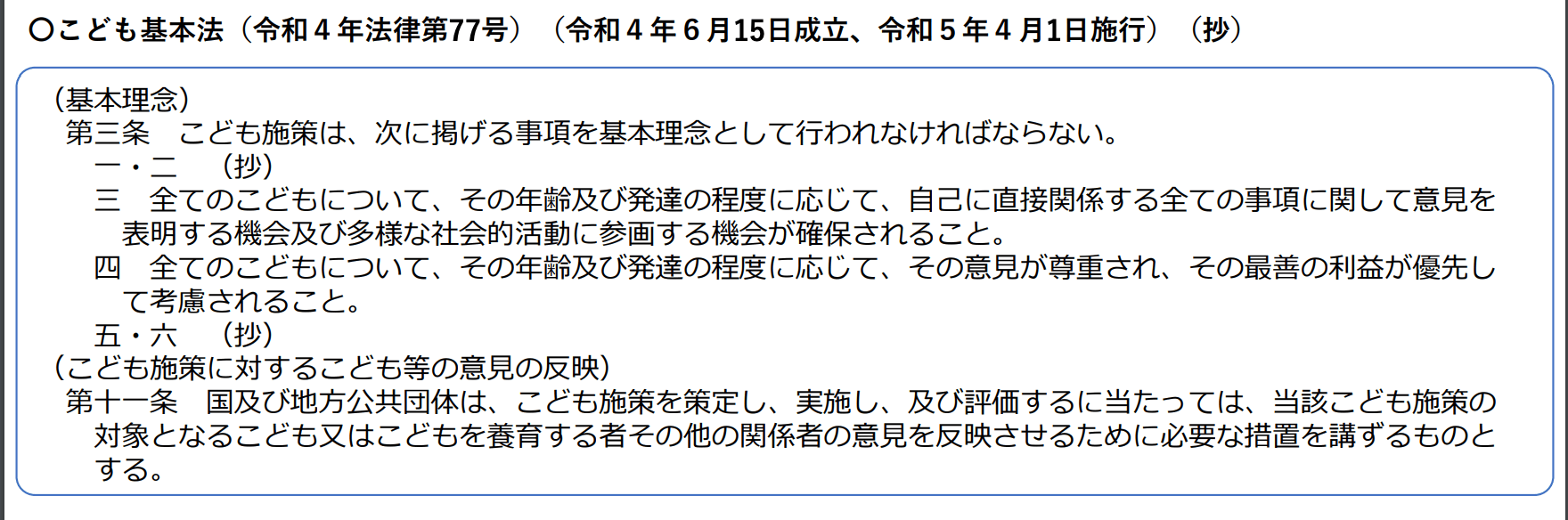

本区の人口構成の中核を占める子育て世帯支援に注力した予算編成を要望する。妊婦から切れ目なく強い連携をもって支援し、子どもが健やかに育ち、学ぶことができるように努め、子どもの声を聴取し反映させるために、こども基本条例を制定すること。

2、DXの迅速な浸透、環境負荷低減への寄与

区内どこにいても、最新の情報共有と発信を目的として、快適にWi-Fiにアクセスできるよう、公共施設をはじめとした通信環境整備と各所へのタブレット配備を速やかに実現すること。これにより、窓口来訪を求めない手続きのデジタル化、ペーパーレス、押印の省略を確実に実現し、環境負荷の提言にも寄与するよう努めること。

3、オープンディスカッションの実現(開かれた会議)

区が関わる会議は原則公開とし、オンラインによる傍聴及び、資料と議事録の即時公開に努め、区民が遅れることなく知ることができるように配慮をすること。

区長記者会見も頻繁に実施することにより区長自らが区政情報を発信する機会を作ること。

4、プロアクティブ・コミュニティの実現

区民の声を聴取して生かすこと。町会・連合町会を中心としたヒアリングに留まらず、パブリックコメント等の機会を活用することでひとり一人の区民の声も積極的に聴取し、その参加を支援していくこと。

5、中央区が「ハブ」となった都市間連携・交流の活性化

環境、防災、広域交通政策などのさらなる実現に向けて、都市間連携・交流を活性化し、その中心的な存在として「ハブ」機能を果たすこと。

6、区制80周年を契機とした

2026年区制80周年を契機に、文化・スポーツ振興、観光振興・国際交流、地域活性化がさらに発展する企画を、区民参画の下、実施すること。

第2、一般会計

1、歳入

(1)基金積立

持続可能な財政運営のため、基金積み立てはできる限り財政調整基金を優先させること。

(2)ふるさと中央区応援寄附

本区の特色がより広く浸透するよう、広報活動の強化および、ニーズを捉えた返礼品やサービスなどについても、一層の向上を続けること。

(3)選手村跡地の住宅開発

板状棟からも開発協力金を徴収すること。

(4)広告収入

ネーミングライツの導入検討や、広告の収入の確保に努めること。

<歳出>

2、議会費

(1)傍聴機会の拡充

多様な区民が遅れることなく区議会の議論を知ることができるように、委員会や本会議等のインターネットを活用した同時ライブ中継配信を実施すること。また、子ども連れでも傍聴できる傍聴室を設置すること。

(2)議事録の即時公開

AI音声支援システムを活用した議事録の即時公開を、聴覚に困難を抱える方への配慮としても至急に実現すること。

(3)タブレットの導入とデジタル化の実現

本庁舎のデジタル化に合わせ、タブレット端末等を活用した会議資料の共有、保管、会議場での資料投影を目的としたシステムを導入すること。

(4)こども議会の開催

区立小中学校の児童・生徒を招待し、模擬議会の開催を実現すること。

(5)平日夜間・休日議会開催の検討

開かれた区政を実現するため、定期的に平日夜間または休日の議会開催を検討すること。

3、企画費・総務費

(1)LINEアカウントの活用

LINEアカウントの機能を拡張し、道路等不具合・交通危険箇所通報システムなどの区民の方からの情報提供を促すシステムを整備すること。区民の声を聴くために、各事業アンケートとしても活用すること。

(2)区民合意形成オンラインプラットフォームの導入

区民の意見を広く募集し、区の事業に反映させるためオンラインプラットフォームの導入を検討すること。

子ども達からも意見を募集できるように、区長への手紙子ども用記入用紙の作成、子どものタブレットに区長への手紙発信フォーマットを入れること。

(3)防災

ア、防災拠点運営委員会では、情報や物資のターミナル機能を果たすべく、デジタル環境を強固に整備し、防災拠点避難所開設訓練に広く区民の参加を促すように取り組みを工夫すること。

イ、中央区内湾岸に停泊している小型タンカーの重油を非常時に区及び区民が活用できるよう協力関係を締結すること。

ウ、本庁舎・聖路加国際病院など設置の自家発電機の点検実施と備蓄燃料の確保が行われるよう定期的な確認を行うこと。

エ、各家庭への非常用モバイル電源を配布すること。

オ、「マンション復旧計画」作成の普及拡大をすること。

カ、災害直後から救護所開設をできるように防災拠点での医療看護体制の強化を図ること。

キ、「災害時相互援助協定」自治体との連携体制の構築。

ク、行政書士会等業界団体との協定締結の拡大。

ケ、中央FMの実況中継なども取り入れたより実践的な総合防災訓練の実施し、災害時の情報伝達手段の確実な確保に努めること。

(4)男女共同参画の推進、ジェンダーフリー・多様な性への理解や配慮

ア、「パートナーシップ制度」の導入に向けた検討者会議の設置、その他多様な性に配慮した各種取り組みを実施すること。

イ、男女平等センターブーケ21の登録団体の基準を緩和し、積極的に新しい団体を受け入れその活動を活性化すること。

(5)本庁舎整備

子どもの一時預かり保育の実施・キッズスペースの設置・授乳室を改善等、子連れでも訪れやすい庁舎となるよう努めること。

(6)組織編制、人材登用、働き方改革

ア、教育と保育の縦割りを超えた「子ども未来部(仮称)」を創設すること。

イ、特に自治体DXなど専門分野における、民間からの積極的な人材を登用すること。

ウ、自治体DXを活用し、職員の働き方改革を推進すること。

エ、職員の中央区内在住者を増やすため、職員住宅の改修や家賃補助制度導入などインセンティブ向上のための取り組みを実施すること。

(7)東京湾大華火祭の再開

令和6年度の再開のために、他区(江東区・港区)との合同開催、協賛企業連携強化や有料席の積極的な導入を検討すること。

(8)人口推計の庁内での積極的な活用

財政計画や施策の基本情報となる人口推計を庁内の各施策の計画や実施において積極的に活用すること。

(9)シティプロモーション

広報外部人材の登用を機に、「区のおしらせちゅうおう」の紙面の刷新や区のホームページの発信力の強化をすること。

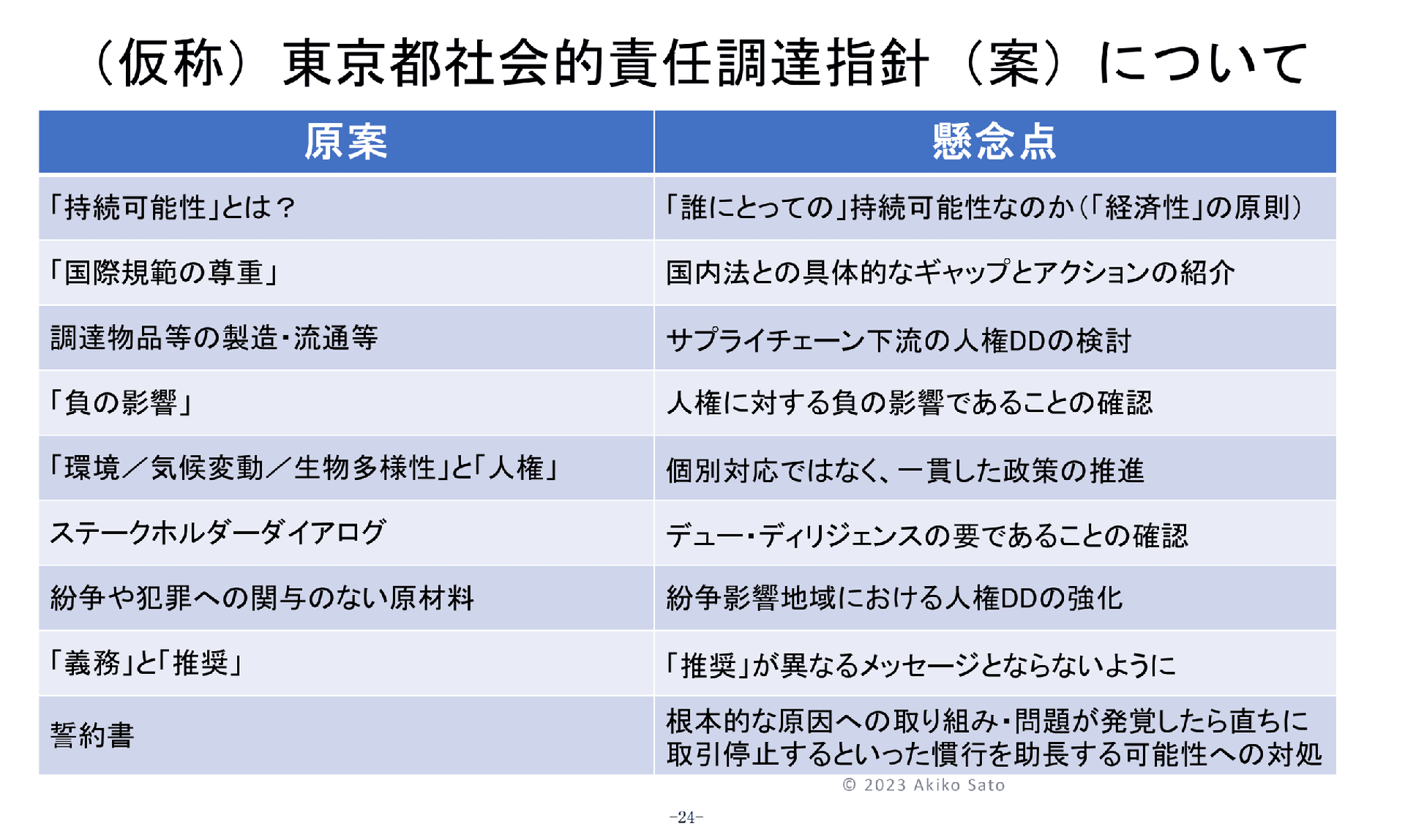

(10)社会的責任調達指針の導入

都が導入を検討している『社会的責任調達指針』を区でも導入し、SDGsの取り組みを積極的に導入している企業から調達を行う方向性を示すこと。

4、区民費

(1)町会・自治会

ア、町会・自治会の世帯単位の加入率、理事構成、会計状況について把握し、公開を求め、適切な助言を行うこと。

イ、町会・自治会の高齢化や加入率の低下を踏まえ、新たな枠組みでの地域コミュニティ構築を検討すること。

(2)共通買物券

販売対象年齢制限(16歳未満)を撤廃すること。デジタルでの発行も検討すること。

(3)キャッシュレスキャンペーンの効果的な実施

キャッシュレス決済推進キャンペーンを効果的に実施し、地域経済活性化に貢献すること。

(●)地域通貨

「地域通貨」の導入とそれを用いた「健康アプリ」や「エコアクト」のポイントの統合により、それぞれの企画の効果的運用と地域活性化とが連動して実施されること。

(4)青少年の地域活動機会、青少年対策地区委員会

ア、青少年の地域活動機会を創出すること。

イ、地区内児童数を勘案した、青少年対策地区委員会への助成金を見直すこと。

(5)スポーツ振興

ア、全区民へ向けた運動場所の提供とその機会の均等を図ること。

イ、区制80周年における夏季巡回ラジオ体操の中央区での実施。

(6)区内図書館の活用、生涯教育

ア、より多くの区民の活動拠点となるように、ボランティア・ルームを創設するなど生涯教育の拠点として活用すること。

イ、図書館司書や学芸員連携のもと、区民団体や学校への貸し出し含めた地域資料の有効活用及びアーカイブ化を推進すること。

ウ、区民カレッジのオンライン化やアーカイブ化を実施し、区民の受講の機会を拡大すること。

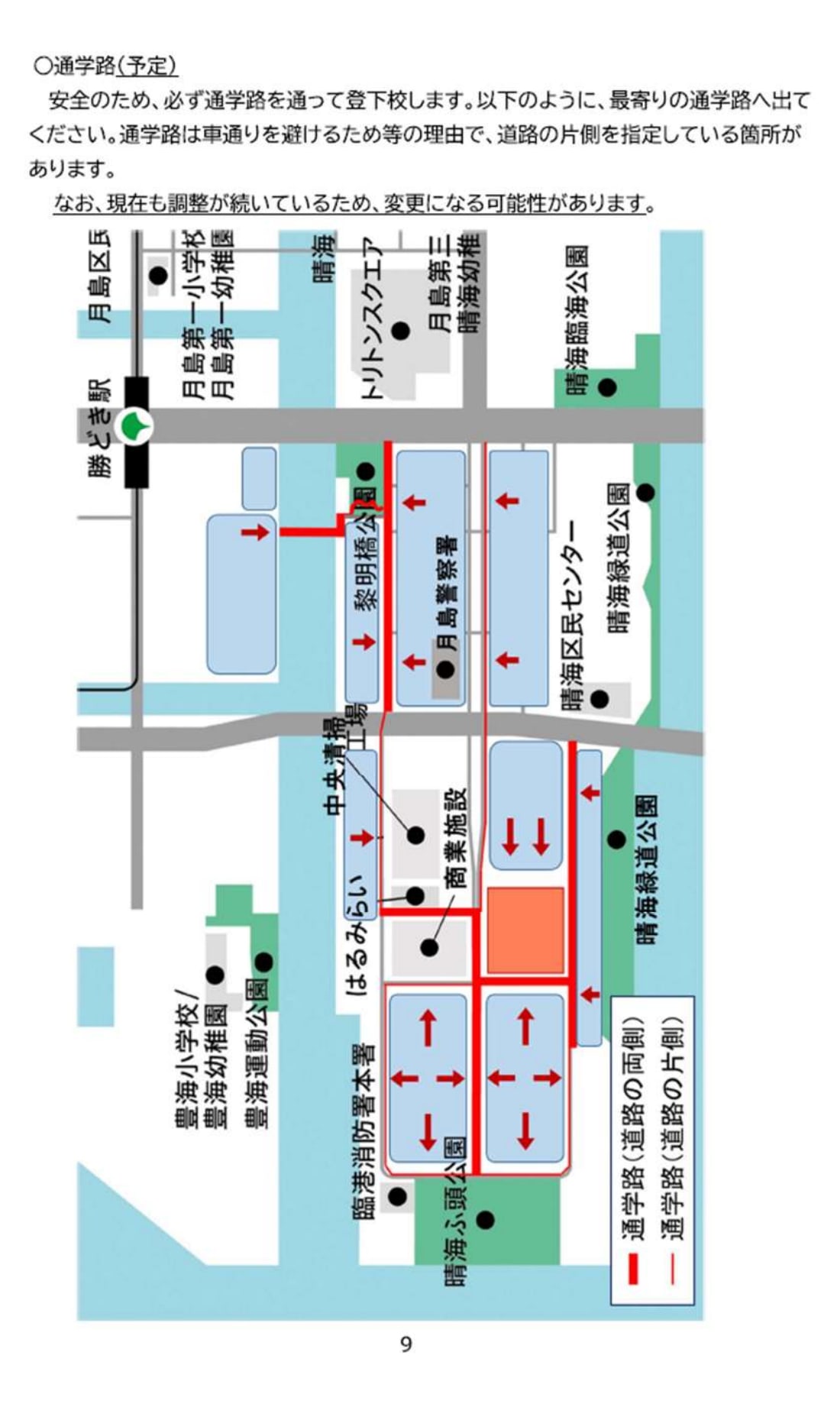

(7)はるみまつり

地域住民の参画及びララテラス、晴海ふ頭公園、晴海西小中学校等周辺企業・団体との連携により、まち全体が盛り上がる企画とすること。

(8)「中央区文化・国際交流振興協会」法人化

1億円以上の助成金を支出しており、同協会を法人化すること。

5、福祉保健費

(1)福祉保健行政

ア、民生委員選任について、民生委員法の順守及び空白地域の早期解消に向けた支援をすること。

イ、ふくしの総合相談窓口

広く相談に対応するためオンラインやチャットの導入をすること。

(2)障がいのある方への支援

ア、就労支援における多様な働き方の実現と定着を支援すること。

イ、「育ちのサポートカルテ」の一層の活用に向けた教育をはじめとした関係機関の連携と相談体制を強化すること。

ウ、放課後等デイサービスの実態調査を実施し、月島地域に増設すること。

エ、保健所等複合施設再編を機に、子どもから成人までの切れ目のない支援の充実と関係機関との連携を強化すること。

オ、医療的ケア者含め対応可能なグループホームを開設すること(特に月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業内の整備において)。

カ、避難行動要支援者全員の個別避難計画作成と障がい者団体とも連携をした防災拠点での防災訓練参加の支援。

(3)子育て支援

ア、学童待機児童を学童クラブで解消できるように、さらなる区立学童クラブの設置と民間学童クラブの誘致を行うこと。また、京橋築地小学校だけではなく他の特認校内にも学童クラブを開設すること。

活動場所の狭隘化に対応すること。

イ、晴海地域において、これからの区民ニーズを反映した子育て支援施設の整備を進めること。

ウ、認可保育所の入園申込は、オンラインによるフォーム申請とすること。

エ、民間学童の利用料等に使用できる「子育てバウチャー(クーポン)」を導入すること。

オ、プレディプラスにおける学童クラブとプレディでの一体的な運用を実現すること(各種イベントやおやつ対応、長期休暇中のお弁当対応など)。(2024年プレディでの弁当注文実施開始、児童館でのランチタイム事業開始)

カ、おむつ無料宅配(0歳児見守り訪問)を実施すること。

キ、休日保育の枠を区が確保し、休日保育にかかる費用の助成をすること。

ク、児童館における中高生の居場所の充実

(4)ひとり親支援

相談窓口の一本化と養育費確保支援事業を実施すること。

(5)こども家庭センターの設置

ア、児童相談所機能強化のためにサテライト拠点を活用し、児童虐待防止のための相談・対応、ケースワークの拡充、意見表明等支援員を養成すること。

イ、一時預かり保育(保育所と区施設統合)オンライン予約キャンセルを実現すること。

ウ、東京都ベビーシッター利用支援事業の対象を拡大すること。(区独自制限の撤廃)

エ、病児保育・病後児保育について、区内一体とした予約キャンセル管理システムを導入し、地域リソースを最大限有効活用する体制整備をすること。

オ、里親支援をはじめ、社会的養護における関係者の連携を強化すること。

(6)高齢者福祉

ア、認知症予防と地域の見守り体制の構築。

イ、外国人介護人材受け入れ支援等含め介護人材確保策の強化。

ウ、介護離職やヤングケアラー防止に向けた取り組みの強化。

エ、デジタルデバイド解消に向けた支援策の強化。

オ、避難行動要支援者全員の個別避難計画作成と防災拠点での防災訓練参加の支援。

カ、65歳以上の新型コロナワクチンの無料化の継続。

(7)健康増進

ア、インフルエンザワクチンの小児と妊婦への補助(2024年から小児への補助開始)。

イ、新型コロナの中央区での対応の総括と次の感染症に備えた「新型インフルエンザ行動計画」の改定。

ウ、若年女性や子ども含めた自殺対策の強化と相談体制の整備。

エ、がんに対する総合相談窓口の開設。エコー導入などによる乳がん検診の精度の向上を検討すること。

オ、歩行や運動へ向かうインセンティブを高めるポイント制導入など施策のさらなる強化をすること(2024年からポイント導入開始)。

(8)生活衛生

ア、ねずみ対策の強化。

イ、高齢者等が飼育できなくなった動物の引き取りや譲渡会。

(9)受動喫煙防止

ア、公園・児童遊園および屋内での禁煙徹底、罰則の検討。

イ、違反喫煙所の撤去。

ウ、パトロール体制の強化。

エ、月島地域等指定喫煙所が少ないエリアを中心に、コンテナ式の指定喫煙所の整備や、民間企業と協力し民間喫煙所の整備を進めること。

(10)母子保健

ア、伴走型相談支援の確実な実施と質の向上

イ、母親学級、両親学級への参加機会見直し、対象の拡大

ウ、児童館と連携し、妊婦や男性も対象にしたコミュニティ活動の実施。

エ、保護者向けワークライフバランス相談の実施(ブーケ21と連携)

オ、多胎児支援の拡充

カ、母子保健法の一部改正を踏まえた産前・産後サポート事業及び産後ケア事業について、確実に実施すること。

キ、不妊治療を継続できるように実態調査をし、必要な支援を継続すること。不妊治療支援から産前・産後サポートへのスムーズな連携。

ク、手続きまでワンストップで完了し、PUSH型支援ができるアプリの導入

6、環境土木費

(1)環境政策、エネルギー政策

ア、ごみ回収の長時間化対策

夜間回収の実施、回収時間短縮等のために回収事業の民間委託の検討をし、クリーンなまちを実現すること。

イ、晴海地域における水素エネルギーの有効活用

ウ、家具類など大型資源の再利用のため、リサイクルハウスかざぐるまの取組みの更なる推進

エ、「チームカーボンゼロ」からの政策提言の着実な実行。

オ、個人や法人の脱炭素化に向けた行動変容に向け、「中央エコアクト」の登録数の拡大をすること。

(2)交通政策

ア、BRTの早期本格運行開始と路線拡充。また速達性と定時制を確保すること。

イ、防災船着場を活用した水辺の交通網の整備。水上バスについては、導入が決定したが、さらなる路線の拡充を。

ウ、東京都・国と連携し、交差点の信号機は「完全歩車分離式」とすること。

エ、コミュニティサイクルのポートの増設(特に晴海2丁目)

オ、電動キックボードやスケートボード等の利用については、安心安全な利用を促進するため、地域住民の声を反映し、警察および事業者と協力して必要な対応を要請すること。

カ、学校、教育委員会と連携し、通学路の点検と交通危険箇所の改善に常時取り組むこと。

キ、臨海地下鉄新線の早期実現。江東区とも連携をし、整備推進に向け気運の醸成を図られること。

ク、コミュニティバスの逆回りや南循環での「本の森ちゅうおう前」停車などルートの見直しの再検討。高齢者等無償化の効果検証と収支改善。

ケ、月島地域と日本橋地域の接続性の向上。

(3) 河川、水辺、みどり、公園

ア、防災船着場の増設。

イ、区が管理責任者である、区内河川・運河における違法係留に対し、河川法に照らし合わせて、厳しく取り締まること。

ウ、佃堀および相生橋下の浮島と水上植栽を再整備し、カルガモの巣作りに適した環境を造ること。またカルガモの観察を子どもたちの教育に活かすこと。

エ、街路樹、樹木の適切な維持管理と公園・道路・水辺整備などで拡大を図っていくこと。

オ、プレ―パークやボール投げができる公園など、子どもの声を活かした公園づくりをすること。

(4)道路

ア、道路占用許可緩和制度の永年継続および周知徹底。

イ、自転車道を整備し、安全性を確保すること。

ウ、「点字ブロック」の整備と「歩道と車道の段差」の2cmの段差をゼロに解消すること。

エ、発災時の道路橋梁等の点検において、夜間帯での迅速な実施に向けた体制整備と、ICTを用い主要道路のリアル画像での把握の実施。

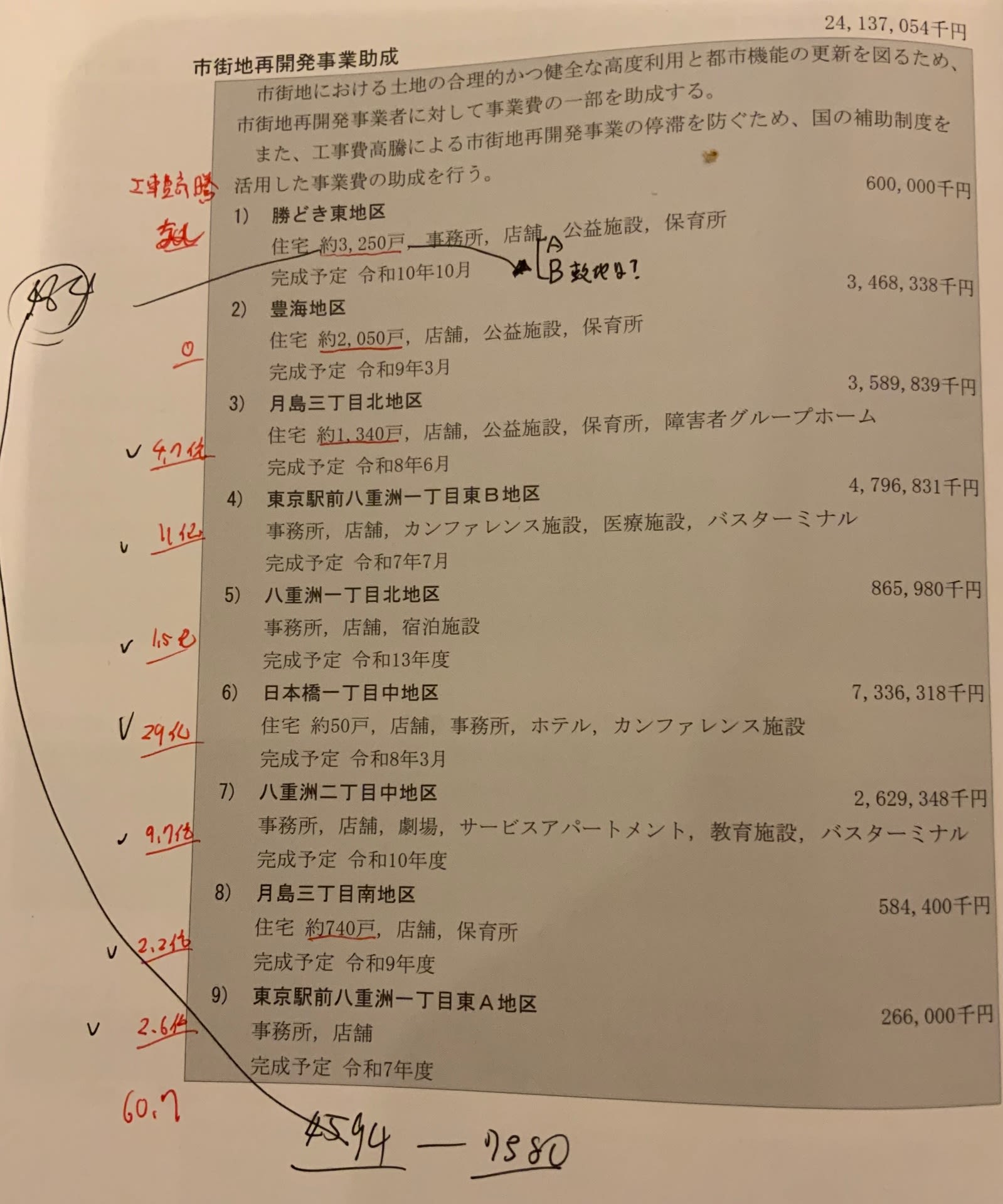

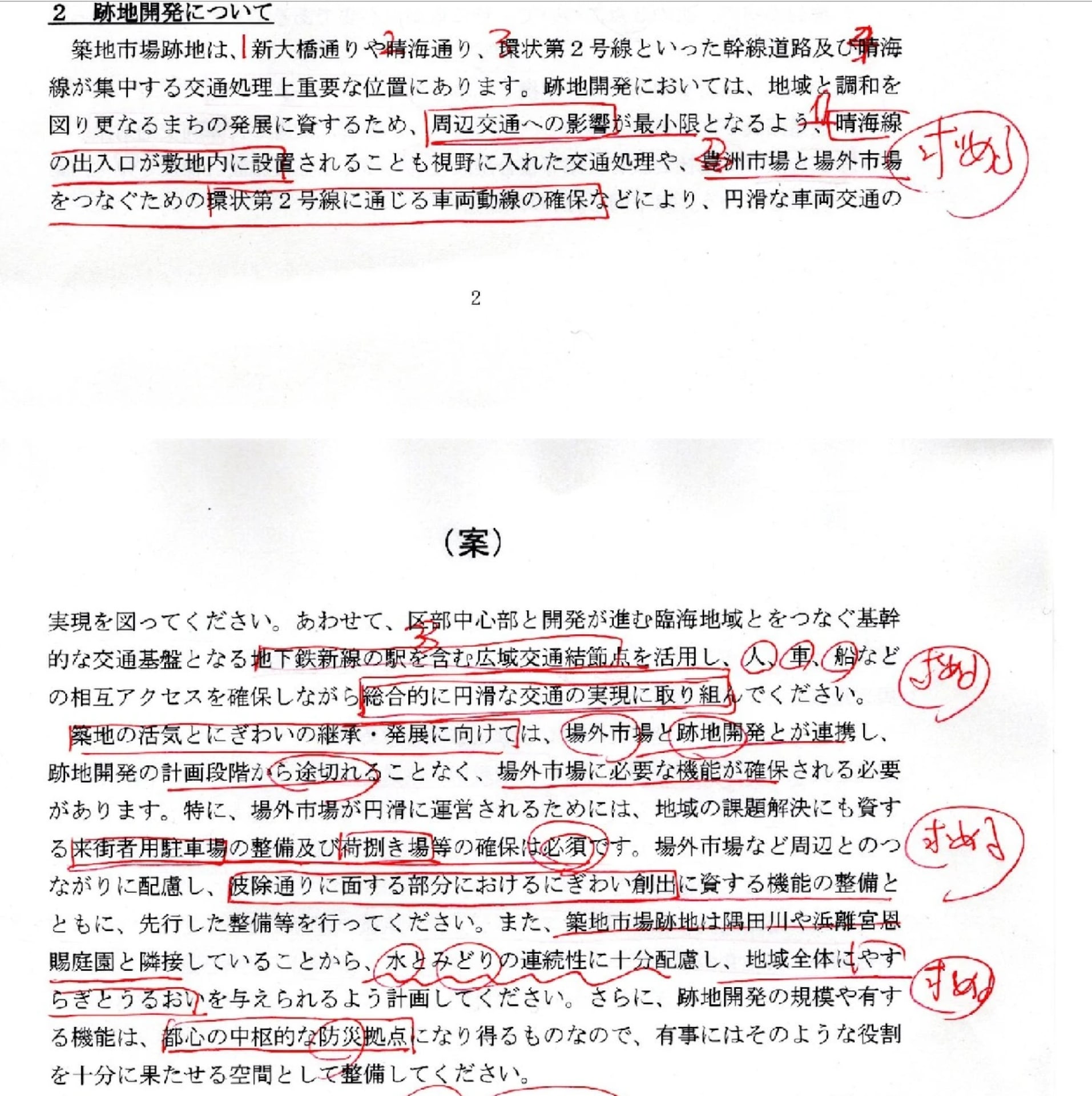

7、都市整備費

(1)まちづくり

ア、佃・月島等の歴史的街並みを守ること。地域住民の声を取り入れ、街並みを守るため地区計画を導入すること。(2024年6月補正で調査費が確保された。)

イ、ジェンダーや多様性に配慮し、区民構成に基づいたまちづくり協議会の委員の選出や学識経験者の委員への参加の拡充を行うこと。

ウ、湾岸高層マンションの建設に関しては、地域貢献策として、防災船着場の設置を積極的に推奨すること。

エ、選手村跡地の板状棟からも、開発協力金を回収すること。

オ、築地市場跡地再開発では、騒音・振動・粉塵等や交通の危険が生じないよう近隣に十分に配慮することを都に要請していくこと。その際には「エリアマネジメント」組織とも連携し、地域の声を十分に反映した協定書を作成すること。

カ、まちづくりの際に、消防団の訓練場所としても機能するように場所を確保していくこと。

(2)住宅政策

ア、『マンション管理適正化推進計画』を活用して、管理不全マンションをなくし、災害にも強い住環境の維持・向上を図ること。

イ、区営住宅などの家賃滞納者には、福祉との連携も強化して解消を図ること。

ウ、木造住宅の現状把握及び旧耐震だけではなく新耐震まで耐震補強の助成対象とする拡充すること。

8、教育費

(1)学校運営と教育

ア、特認校へのスクールバスを拡充すること。

乗車中の安全性の確保にも努めること。

イ、学校行事について、児童・生徒が主体的に実施する体制の構築。

ウ、学校校則の生徒主体による定期見直しとオンライン公開の実施。

エ、オリンピック・パラリンピックレガシーに基づく多様性理解の浸透のため、小学生の段階からLGBT(性的指向・性自認)教育を実施すること。

オ、命の教育を人権教育に加え、東京都「性教育の手引き」や「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」を用いて性教育を指導すること。

カ、幼稚園~小学校低学年段階からの英語体験学習の充実、中学校においてはオンラインを活用したサザランド市等との共同学習を実施すること。

キ、区立図書館や民間企業等の取組みを活用し、STEAM教育の実践的授業を支援すること。

ク、震災時の心のケア」含めた防災教育の充実。

(2)教育DXとNEXT GIGAへの取組強化

ア、1人1台タブレット端末を最大限に活用すると共に、端末の一斉更新、クラウドの更なる活用などNEXT GIGAに向けた準備、活用を目指すこと。

イ、オンラインによる授業参加の機会を確立すること。

ウ、生成型AIの活用等、次世代技術の取扱いについて学ぶデジタルシティズンシップ教育を実施すること。

エ、ICT支援員を一層活用し、活動評価と報告による改善を実施すること。

オ、端末や導入済アプリの利用状況の実態把握とそれに基づき改善すること。

カ、保護者からも連絡できるICT支援員によるサポートセンターを常設すること。

(3)教員の負担軽減

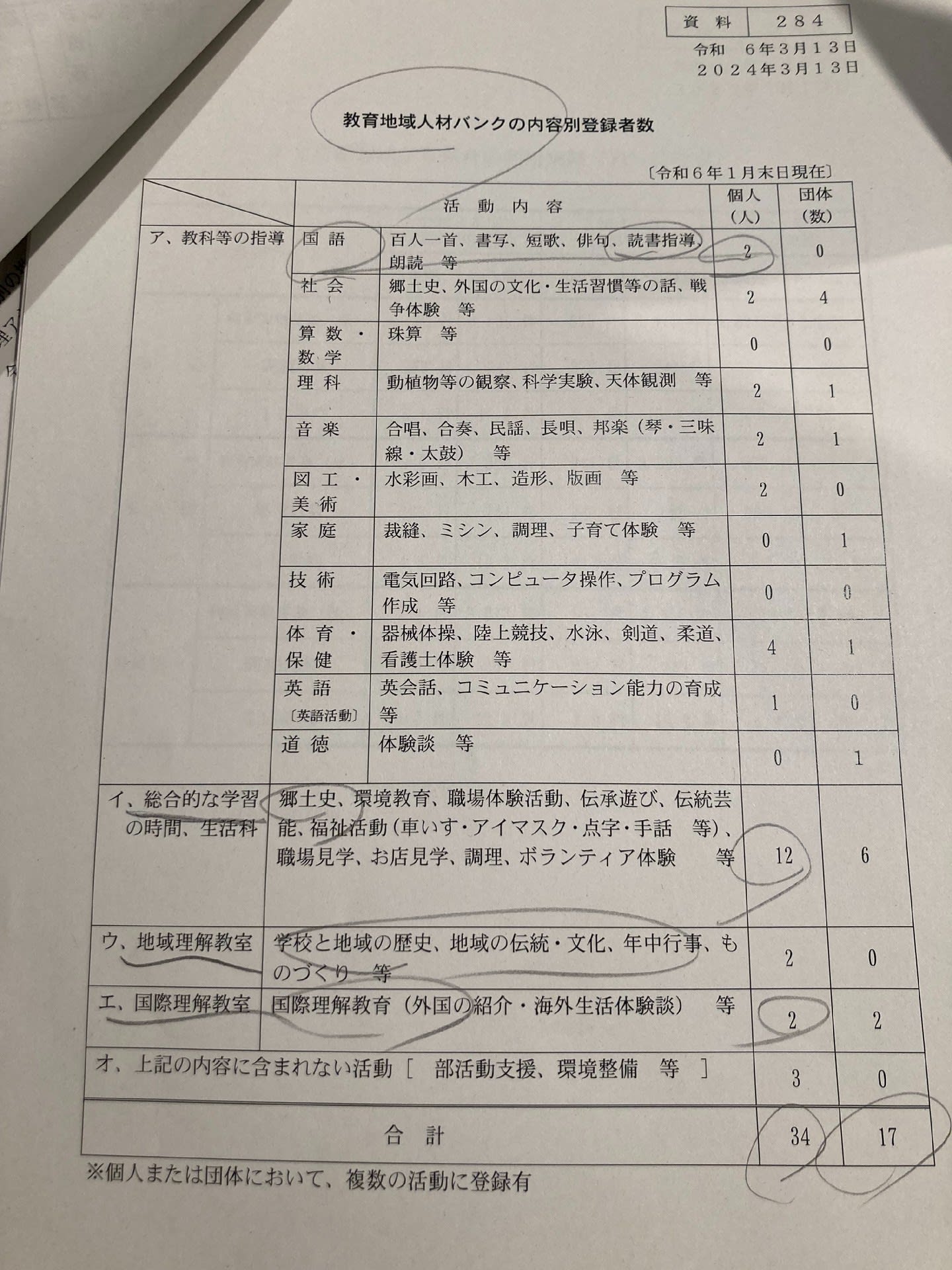

ア、ICTなど積極的に活用かつ地域人材も入りながら、事務の効率化を進め、先生方の多忙を解消すること。

イ、地域の人材が学校に入って学習補助、クラブ活動補助、見守り、事務作業をできる環境を整備していくことで、コミュニティスクールをさらに推進すること。

(4)幼保連携型認定こども園の導入拡大による区立幼稚園運営の見直し

ア、預かり保育ではなく延長保育として保育の質を高めること。

イ、地域の一時預かり保育も一体的に担うこと。

(5)特別支援学級

ア、情緒級を設置すること。

イ、中学校へ増設を検討すること。

(6)大学、インターナショナルスクール、私立校等の積極的な誘致

(7)学校外教育バウチャーの導入

学校外教育等費用で利用できるバウチャー(クーポン)を支給すること。

(8)学校給食

ア、特別支援学校に通う児童・生徒に対しても無償化をすること。

イ、不登校児童・生徒へも学校給食の提供の機会の工夫をすること。

ウ、有機野菜、無農薬、自然栽培など栄養を考慮した食材を検討すること。

エ、残飯の肥料化に取り組むこと。

(9)子どもの心、多様な学び

ア、スクールカウンセラーを各学校へ常駐すること。

イ、スクールソーシャルワーカーを増員すること。

ウ、子どもがSOSを発信できるしくみをタブレットに導入すること。

エ、不登校支援として居場所を展開すること。

オ、フリースクールなど多様な学びに支援を拡充していくこと。

(10)図書館

ア、「学校図書館支援センター」設置に際し「図書館ボランティア」の採用。

イ、『Jr.中央区歴史文化・歴史ずかん』の改訂。

以上