朝起きて朝食を取る間天気予報は今日一日晴天の見込みという予報だった。天気は快晴その物、このチャンスを逃す手は無い!

急いで山行きの支度を始める・・・・7時45分我が家を出発する事が出来た、それでも少し遅いが何とか成りそうだ。今回は場所柄車で行く事になる。中央高速「大月インター」で降り県道510号線を行く。

タイトルの写真は「黒岳」に連なる尾根筋から漸く見えた「富士山」時間が経つに従い次第に霞がかって仕舞い出来るだけ早い時間の撮影が良い。

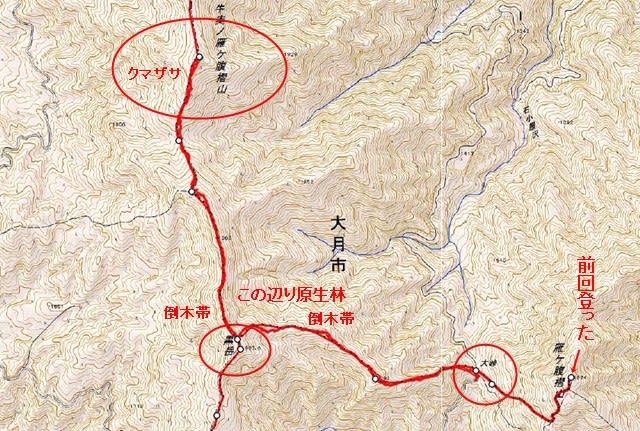

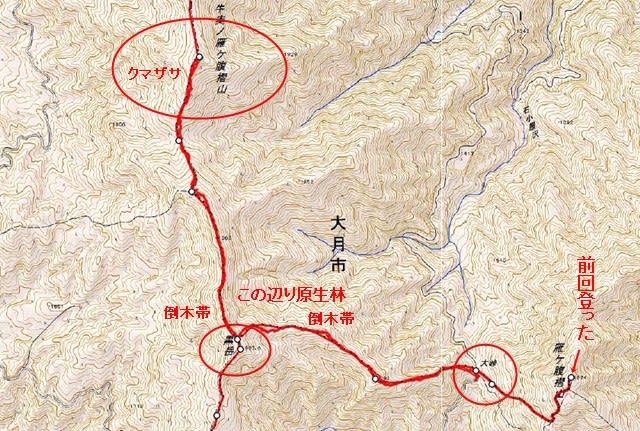

今回登った「地図」赤い線が太くなっている所がデーターロガーと重なっています。この地図にも「雁ヶ腹摺山」が2座記載がある。この地域には3座の「雁ヶ腹摺山」が有り、地図左上の「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」は日本一長い名前の山として知られている、その他に「笹子雁が原摺山」が有る。

今回登った「地図」赤い線が太くなっている所がデーターロガーと重なっています。この地図にも「雁ヶ腹摺山」が2座記載がある。この地域には3座の「雁ヶ腹摺山」が有り、地図左上の「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」は日本一長い名前の山として知られている、その他に「笹子雁が原摺山」が有る。

今回「大峠」迄車で行き、そこから登る、現地に到着したのが午前9時30分、9時45分に登山開始、地図に気が付いた事を書き入れました。

大峠~黒岳~牛奥ノ雁ヶ腹摺山~大峠分岐~大峠 往復登山

前回登った「雁ヶ腹摺山」

写真は「大峠」から南方向を撮った物で、ウイークデーだがこの富士山の写真を撮る為か三脚にカメラをセットした方達が富士山を狙っていた。9時30分時点の写真で前日までの悪天候で富士山はスッカリ雪化粧をした様です。

写真は「大峠」から南方向を撮った物で、ウイークデーだがこの富士山の写真を撮る為か三脚にカメラをセットした方達が富士山を狙っていた。9時30分時点の写真で前日までの悪天候で富士山はスッカリ雪化粧をした様です。

紅葉も始まりこの辺りは可成り色付き始めた様です。駐車場から西方向を撮った物です。

紅葉も始まりこの辺りは可成り色付き始めた様です。駐車場から西方向を撮った物です。

登山口の東屋に行き先方面の「カウンター」が4つ有り牛奥ノ雁ヶ腹摺山方面のカウンターをポチします。非協力な人が多いみたい。帰りがけに私が押した数値と同じでした。

登山口の東屋に行き先方面の「カウンター」が4つ有り牛奥ノ雁ヶ腹摺山方面のカウンターをポチします。非協力な人が多いみたい。帰りがけに私が押した数値と同じでした。

最も10人程の方と会いましたが、1人を除き全て逆方向からの方でした。

最初は穏やかに登りますが、直ぐに急登になります。

大峠の標高は1,560m有り、付近は広葉樹林帯で針葉樹の植林は見当たりません。ダケカンバ・カエデ・ブナ・栂などが入り交じって、上部は原生林に成って居ます。

大峠の標高は1,560m有り、付近は広葉樹林帯で針葉樹の植林は見当たりません。ダケカンバ・カエデ・ブナ・栂などが入り交じって、上部は原生林に成って居ます。

更に登ると南側も樹林が切れた所から「富士山」が見えました。樹林の間からズーミングします。

更に登ると南側も樹林が切れた所から「富士山」が見えました。樹林の間からズーミングします。

広角側で撮ります。500円札の絵柄は 「雁ヶ腹摺山」からの物ですが、この写真も方向的には余り変わらず富士山の裾野がとても美しく撮れます。

広角側で撮ります。500円札の絵柄は 「雁ヶ腹摺山」からの物ですが、この写真も方向的には余り変わらず富士山の裾野がとても美しく撮れます。

タイトルと同じ、時間的にもう少し早ければもっとスッキリした絵が撮れると思いますが暗い内にこの場所に到着して居なければならないので可成り拘りが必要そうです。

タイトルと同じ、時間的にもう少し早ければもっとスッキリした絵が撮れると思いますが暗い内にこの場所に到着して居なければならないので可成り拘りが必要そうです。

「赤岩の丸」を過ぎた辺りから原生林の感じが強くなり、次第に倒木が多くなり始めます。

「赤岩の丸」を過ぎた辺りから原生林の感じが強くなり、次第に倒木が多くなり始めます。

太い唐松が途中から折れています。登山道をふさいでいるので跨ぐ事も出来ず回り込んで行きます。

太い唐松が途中から折れています。登山道をふさいでいるので跨ぐ事も出来ず回り込んで行きます。

シラビソなどの針葉樹も地上から1m程の所からポッキリと折れて居ます。

シラビソなどの針葉樹も地上から1m程の所からポッキリと折れて居ます。

この辺りは風の通り道らしく先日の台風の強風でやられたようです。

登山道の傾斜はそれ程キツくないのですが、枯葉などで登山道が非常に不鮮明と成って居ます。

登山道の傾斜はそれ程キツくないのですが、枯葉などで登山道が非常に不鮮明と成って居ます。

写真の様に何本ものシラビソが倒れて登山道をふさいでいます。このまま跨いで歩く事が出来ないので木の端を回り込む様に歩きます。こんな感じで何十本もあるので非常に体力を消耗します。

写真の様に何本ものシラビソが倒れて登山道をふさいでいます。このまま跨いで歩く事が出来ないので木の端を回り込む様に歩きます。こんな感じで何十本もあるので非常に体力を消耗します。

広い尾根の場合は良いのですが、狭い尾根をふさがれると迂回するのが非常に危険になります。

広い尾根の場合は良いのですが、狭い尾根をふさがれると迂回するのが非常に危険になります。

ただでも登山道が不鮮明なのに倒木によって更に不鮮明になり迂回して戻る時登山道を見失わない様に注意します。

ただでも登山道が不鮮明なのに倒木によって更に不鮮明になり迂回して戻る時登山道を見失わない様に注意します。

漸く稜線へ出ました。左方向へ進路を取り4分程で「黒岳」の山頂を踏んだ後、又戻り「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」へ行きます。

漸く稜線へ出ました。左方向へ進路を取り4分程で「黒岳」の山頂を踏んだ後、又戻り「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」へ行きます。

「黒岳」山頂、標高1,987.5m、山頂の見晴らしは殆ど無く、この先「湯ノ沢峠」方面へ15分程行くと開けた場所「白谷丸」に出ると言う事を聴いて(後から登って来た地元の方に)、帰りに寄ろうと思いましたが、結果的に時間が足りなくなり諦めました。

「黒岳」山頂、標高1,987.5m、山頂の見晴らしは殆ど無く、この先「湯ノ沢峠」方面へ15分程行くと開けた場所「白谷丸」に出ると言う事を聴いて(後から登って来た地元の方に)、帰りに寄ろうと思いましたが、結果的に時間が足りなくなり諦めました。

これで第一部 「大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その1」を終わります。

次回その2をアップしますので引き続きご覧頂ければと思います。

大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その2(続き)

急いで山行きの支度を始める・・・・7時45分我が家を出発する事が出来た、それでも少し遅いが何とか成りそうだ。今回は場所柄車で行く事になる。中央高速「大月インター」で降り県道510号線を行く。

タイトルの写真は「黒岳」に連なる尾根筋から漸く見えた「富士山」時間が経つに従い次第に霞がかって仕舞い出来るだけ早い時間の撮影が良い。

今回「大峠」迄車で行き、そこから登る、現地に到着したのが午前9時30分、9時45分に登山開始、地図に気が付いた事を書き入れました。

大峠~黒岳~牛奥ノ雁ヶ腹摺山~大峠分岐~大峠 往復登山

前回登った「雁ヶ腹摺山」

写真は「黒岳」への登山口です。右側は「雁ヶ原摺山」の登山口になります。

最も10人程の方と会いましたが、1人を除き全て逆方向からの方でした。

最初は穏やかに登りますが、直ぐに急登になります。

次第に傾斜が増しますが、快晴の天気で非常に気持ちが良い。

標高が上がるにつれて隣の山「雁ヶ腹摺山」が樹林の間から見えてきます。

時たま思い出した様に表示板が現れます。結構急登の道です。

「黒岳」迄の尾根筋、中間点標高1,792mの「赤岩の丸」です。

三角点は無い模様。

この辺りは風の通り道らしく先日の台風の強風でやられたようです。

風の威力をまざまざと見せつけられる思いです。

登山道は傾斜を増すと同時に強風帯から抜けた様で、倒木が少なくなりました。

林床にはコケ類が繁茂しています。

稜線までもう少しです。

これで第一部 「大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その1」を終わります。

次回その2をアップしますので引き続きご覧頂ければと思います。

大月市「牛奥ノ雁ヶ腹摺山」を登る その2(続き)

先ずは、駐車場付近の紅葉がきれいですネ。

そして、富士山がとっても綺麗に撮れていて見入ってしまいます。

そして、途中こんなに倒木があったなんて驚きです。

確かに、これだと要らぬ労力を要してしまいますますが、

お天気が良いので山道が明るく気持ち良さそうです。

コメント有り難う御座います。

写真を撮る時天気が全てですね。

紅葉は渓谷沿いの場所が見晴らしが良くて良いのですが

「黒岳」方面は紅葉狩りには余り適してはいないようです。

此処の場所で富士山を撮るには早朝から日没まで頑張ると

それも「白谷丸」迄行くと日暮れ前に良い写真が撮れそうです。

倒木は台風の強烈な西風が吹き荒れた感じです。

冬場この場所は強烈な空っ風が吹く場所では無いかと思います。

いずれにしてもこの場所は気軽にハイキングというわけに行か

ないと思います。