2017年1月14日(土曜日)丹沢「シダンゴ山」に登りました。タイトル写真は「シダンゴ山」山頂(757.9m)から見た「蛭ヶ岳」「鍋割山」「塔ヶ岳」方面です。(2017年1月18日追加修正)

此だけ雪を被ると3千メータクラスの山に見えてしまう。

この日もこの冬一番の寒波襲来で丹沢山系まで雪雲が来て、僅かながら雪を降らせました。今回の登山には何の影響も無かったのですが、風は冷たい!

先日の雪がかなりあると思いましたが、全く雪は無く、アイゼンも不必要でした。

バス停「寄」(やどろき)から反時計回りで歩く、しかし反時計回りで歩く人は少ないらしく山頂からの指導表示が時計回りを想定した登り方向優先の私設表示板でした。そのせいか途中で道を見失いそうに成るなど若干時間を浪費した。

バス停「寄」(やどろき)から反時計回りで歩く、しかし反時計回りで歩く人は少ないらしく山頂からの指導表示が時計回りを想定した登り方向優先の私設表示板でした。そのせいか途中で道を見失いそうに成るなど若干時間を浪費した。

当日「宇津茂地区」で「ロウバイ祭り」が行われていました。この日が開催日初日のようで下山後時間が有れば立ち寄ってみるのも良いと思います。

小田急線「新松田」駅9時30分集合、バスで「寄」(やどろき)迄行き、そこから反時計回りで歩く、バスは9時40分発25分程で終点「寄」に着く。

「中津川」に掛かる「大寺橋」を渡り案内表示に従って歩いて行く、村の中の道とは言え傾斜がキツい、要所に表示が有るので迷う事は無さそうだ。

「中津川」に掛かる「大寺橋」を渡り案内表示に従って歩いて行く、村の中の道とは言え傾斜がキツい、要所に表示が有るので迷う事は無さそうだ。

途中に一本だけ在った「ロウバイ」、雪雲が張り出してきて曇りがちの空模様なのでロウバイの黄色も冴えない。

途中に一本だけ在った「ロウバイ」、雪雲が張り出してきて曇りがちの空模様なのでロウバイの黄色も冴えない。

この写真の扉が登山口と云っても良いのでは無いかと思いますが、鹿除けのこのフェンスの扉を開け入ります。

この写真の扉が登山口と云っても良いのでは無いかと思いますが、鹿除けのこのフェンスの扉を開け入ります。

15分ほど歩くと林道が出て来ました。林道はこの分岐点で終わりで、この先から本格的な登りに成ります。一汗かいた後にこんな林道が出てくるとガッカリする!

15分ほど歩くと林道が出て来ました。林道はこの分岐点で終わりで、この先から本格的な登りに成ります。一汗かいた後にこんな林道が出てくるとガッカリする!

林道の終点が広場のように広くなっていて「ミツマタ」の木が一本未だ蕾の状態で咲いていました。

林道の終点が広場のように広くなっていて「ミツマタ」の木が一本未だ蕾の状態で咲いていました。

上の写真から45分程歩くと山頂です。ここは「アセビ」の木が沢山有り季節には花が楽しめそうです。

上の写真から45分程歩くと山頂です。ここは「アセビ」の木が沢山有り季節には花が楽しめそうです。

写真は「シダンゴ山」山頂標識ですが、地図によっては「ジタンゴ山」と言う場合も在るようです。山頂にある「大寺地区民一同が建立した碑」に依ると震担郷(しだんごう)とも言うらしい!

写真は「シダンゴ山」山頂標識ですが、地図によっては「ジタンゴ山」と言う場合も在るようです。山頂にある「大寺地区民一同が建立した碑」に依ると震担郷(しだんごう)とも言うらしい!

写真は山頂から南方面のパノラマ写真で左手「大山」から中程「江ノ島」右手「小田原」方面ぐらいまでです。

写真は山頂から南方面のパノラマ写真で左手「大山」から中程「江ノ島」右手「小田原」方面ぐらいまでです。

タイトル写真と同じです。写真は山頂から北側ですが、左手方面に「富士山」見えるのですがこの日は雪雲が多く裾野が木々の間からほんの少し見えた程度でした。

タイトル写真と同じです。写真は山頂から北側ですが、左手方面に「富士山」見えるのですがこの日は雪雲が多く裾野が木々の間からほんの少し見えた程度でした。

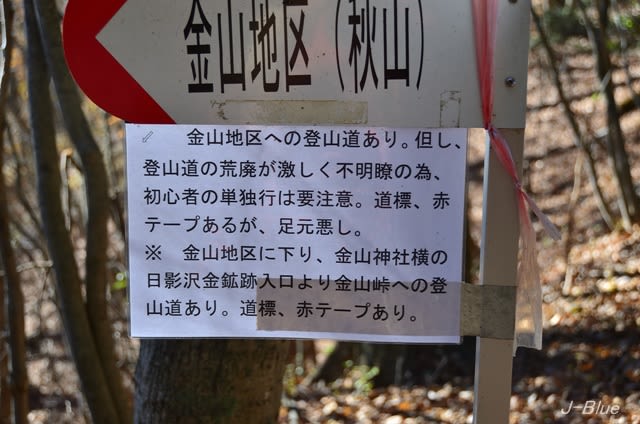

山頂で40分ほど昼食休憩した後下山に掛かります。綺麗に手入れがされた檜の植林帯を下ります。傾斜は次第にキツくなります。指導標識も大雑把に設置されていて、分かりにくい私設の表示板も在り、女坂と男坂に分岐しますが山頂から下る場合、その標識が無い!下った合流点で初めて下りてきた道がなんだか解る!

山頂で40分ほど昼食休憩した後下山に掛かります。綺麗に手入れがされた檜の植林帯を下ります。傾斜は次第にキツくなります。指導標識も大雑把に設置されていて、分かりにくい私設の表示板も在り、女坂と男坂に分岐しますが山頂から下る場合、その標識が無い!下った合流点で初めて下りてきた道がなんだか解る!

写真がそれで、私設の標識ですが登る場合、右手方面の女坂、真っ直ぐの男坂を選択出来るが山頂方面から下る場合標識が無い!結局同じ道に出るが・・・・・・

写真がそれで、私設の標識ですが登る場合、右手方面の女坂、真っ直ぐの男坂を選択出来るが山頂方面から下る場合標識が無い!結局同じ道に出るが・・・・・・

割と穏やかな道を隊列を組み下って行きます。しかしこの先で登山道がコンクリ舗装の林道によって分断され、分岐標識が判りづらく見過ごして仕舞い、新しく出来た林道の方へ迷い込んでしまいました。すぐに気が付き引き返しましたが指導表示板の位置が林道からは見にくい所に在り分かりにくい。

割と穏やかな道を隊列を組み下って行きます。しかしこの先で登山道がコンクリ舗装の林道によって分断され、分岐標識が判りづらく見過ごして仕舞い、新しく出来た林道の方へ迷い込んでしまいました。すぐに気が付き引き返しましたが指導表示板の位置が林道からは見にくい所に在り分かりにくい。

写真が林道を戻った所にある指導表示板、林道からベンチ越しに20m程奥に設置して有る。此ではベンチに休まない人は見落としてしまう。

写真が林道を戻った所にある指導表示板、林道からベンチ越しに20m程奥に設置して有る。此ではベンチに休まない人は見落としてしまう。

道は写真の様に明るいよく手入れのされた檜の植林帯を歩く、此から「タコチバ山」(588m)のピークを登り「宮地山」方面へ行く。

道は写真の様に明るいよく手入れのされた檜の植林帯を歩く、此から「タコチバ山」(588m)のピークを登り「宮地山」方面へ行く。

写真がその「タコチバ山」(588m)上の写真から小さなピークを2回越えると到着する。何の変哲も無いピークですが指導標識は無く写真の様な貧相なテープに書いた印です。

写真は「タコチバ山」と「宮地山」の鞍部に在る分岐標識、ここから「宮地山」へ往復して又戻ります。往復12~13分

写真は「タコチバ山」と「宮地山」の鞍部に在る分岐標識、ここから「宮地山」へ往復して又戻ります。往復12~13分

写真が 「宮地山」(512m)の山頂です。南東側が開けて「田代地区」等の家並みが見えていました。

写真が 「宮地山」(512m)の山頂です。南東側が開けて「田代地区」等の家並みが見えていました。

「寄」村落の中の道を歩くとバス停のある 「寄自然休暇村管理センター」迄はすぐです。

「寄」村落の中の道を歩くとバス停のある 「寄自然休暇村管理センター」迄はすぐです。

14時26分下山完了。歩行距離トータル7.1km、登山時間4時間14分

この日行われていた「ロウバイ祭り」に行く時間は無く、新松田駅前の中華料理店にて反省会となり美味しい酒と中華料理などで終了!!

此だけ雪を被ると3千メータクラスの山に見えてしまう。

この日もこの冬一番の寒波襲来で丹沢山系まで雪雲が来て、僅かながら雪を降らせました。今回の登山には何の影響も無かったのですが、風は冷たい!

先日の雪がかなりあると思いましたが、全く雪は無く、アイゼンも不必要でした。

当日「宇津茂地区」で「ロウバイ祭り」が行われていました。この日が開催日初日のようで下山後時間が有れば立ち寄ってみるのも良いと思います。

小田急線「新松田」駅9時30分集合、バスで「寄」(やどろき)迄行き、そこから反時計回りで歩く、バスは9時40分発25分程で終点「寄」に着く。

「寄」バス停で簡単な自己紹介等と今日の登山コースの説明の後出発!

写真は「大寺橋」から中津川下流方向を撮った物です。

写真の様に案内表示板に従って歩いて行きますが、結構急な坂道です。

杉の植林帯登山道を暫く歩きます。先程の村落の中の道より傾斜は緩やかです。

登山道は枝尾根を回り込むように登って行きますが、結構急な道です。

写真は江ノ島、辻堂海岸、茅ヶ崎、大磯などが写っています。

山頂で全員の記念写真

写真は東方向、中央右手のアンテナが見える山が「大山」です。

上の写真から数分で道は稜線伝いに下り秦野峠と宮地山の分岐に成ります。

写真はその林道の途中にあった立派な「山桜」です。

写真がその「タコチバ山」(588m)上の写真から小さなピークを2回越えると到着する。何の変哲も無いピークですが指導標識は無く写真の様な貧相なテープに書いた印です。

「タコチバ山」を下り「宮地山」に向かう途中にあった立派な「ブナ」の木?

「宮地山」からは落ち葉の積もった割と急な谷筋の道を下ります。

やがて写真の様な村の「茶畑」が見えてきたら「寄」のバス停も近い。

14時26分下山完了。歩行距離トータル7.1km、登山時間4時間14分

この日行われていた「ロウバイ祭り」に行く時間は無く、新松田駅前の中華料理店にて反省会となり美味しい酒と中華料理などで終了!!