タイトルの写真はこの縦走路の真ん中辺り「三国山」へ登る途中漸く富士山を見る事が出来た。一昨年2月に歩いた「奥多摩「笹尾根縦走」西原峠~浅間峠迄」続きとなる。

低山の縦走コースなので全般的に尾根道は木が生い茂り見晴らしが良くない。登山コースは「上川乗」バス停から登山口、浅間峠、熊倉山、三国山、生藤山、茅丸、連行山、醍醐丸、和田峠と16km前後歩く、自分としては今回のコースは久々に歩き概の有るコースだ。何より尾根歩きの為やたらと大小アップダウンが多く健脚向きのコースに成ると思う。

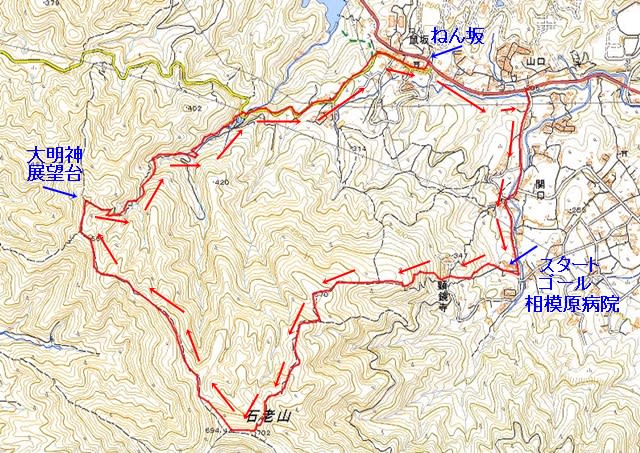

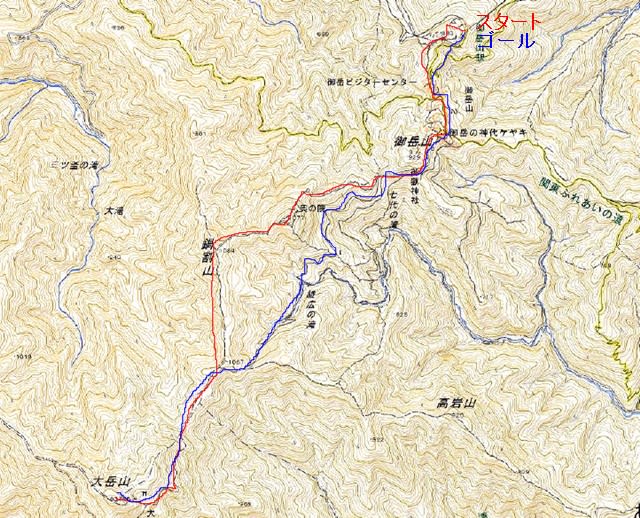

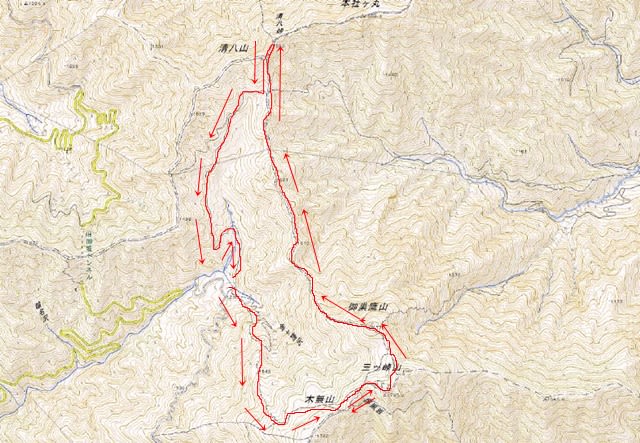

今回歩いたコースの地図、見にくいので主なピークの名前を入れました。進行方向は赤矢印です。

今回歩いたコースの地図、見にくいので主なピークの名前を入れました。進行方向は赤矢印です。

この山行は先週行くつもりで居たのですが、朝出遅れた為に新たに出発の時間を見なおし電車利用で早朝5時40分頃我が家を出発する事にしました。

武蔵五日市7時19分発の数馬行きバスに乗車、上川乗バス停で降り檜原街道を少し進み左折して「南秋川橋」を渡る、5分程歩くと「浅間峠」への登山口となる。

武蔵五日市7時19分発の数馬行きバスに乗車、上川乗バス停で降り檜原街道を少し進み左折して「南秋川橋」を渡る、5分程歩くと「浅間峠」への登山口となる。

写真が登山口、上川乗バス停でバスを降りたのは前を歩く50代がらみの男性と私の2人、その他にも柏木野バス停などで降りた方達などが居ました。武蔵五日市から乗車したハイカーと思える方達全部で8人位その内の3人程は更に数馬方面へ行く様子でした。

写真が登山口、上川乗バス停でバスを降りたのは前を歩く50代がらみの男性と私の2人、その他にも柏木野バス停などで降りた方達などが居ました。武蔵五日市から乗車したハイカーと思える方達全部で8人位その内の3人程は更に数馬方面へ行く様子でした。

登山道の初めは結構急ですが、やがて緩やかな道が現れたりします。しかし、写真の様に檜の植林帯の中を黙々と歩く事になります。

登山道の初めは結構急ですが、やがて緩やかな道が現れたりします。しかし、写真の様に檜の植林帯の中を黙々と歩く事になります。

関東ふれあいの道の里程標が1km毎に有るようですが、良く見える場所にあるとは限らないようで大体幾つか見失う!

関東ふれあいの道の里程標が1km毎に有るようですが、良く見える場所にあるとは限らないようで大体幾つか見失う!

尾根筋に出るまで割と急な登山道を上り、尾根へ出た所です。尾根道に出ると主に北側に広葉樹が続き所々紅葉が見られます。

尾根筋に出るまで割と急な登山道を上り、尾根へ出た所です。尾根道に出ると主に北側に広葉樹が続き所々紅葉が見られます。

やがて「浅間峠」(881m)の「東屋」に出ます。2013年1月31日の「奥多摩「笹尾根縦走」西原峠~浅間峠迄」山行の時は此処で下山しましたが、今回は此処から出発となり、続きの始まりです。写真左方向へ進路を取ります。

やがて「浅間峠」(881m)の「東屋」に出ます。2013年1月31日の「奥多摩「笹尾根縦走」西原峠~浅間峠迄」山行の時は此処で下山しましたが、今回は此処から出発となり、続きの始まりです。写真左方向へ進路を取ります。

道は右側(南側)が植林帯となった道を歩くので見晴らしが悪く富士山や丹沢方面は全く見えない。

道は右側(南側)が植林帯となった道を歩くので見晴らしが悪く富士山や丹沢方面は全く見えない。

写真の様に平坦な所では落ち葉が厚く積もり気持ちが良い。広い場所では道迷いの危険性が有り要注意です。

写真の様に平坦な所では落ち葉が厚く積もり気持ちが良い。広い場所では道迷いの危険性が有り要注意です。

アップダウンを暫く我慢して歩くと「熊倉山」に着く、左手には奥多摩大岳山などの山並みが枝の間から見える。

アップダウンを暫く我慢して歩くと「熊倉山」に着く、左手には奥多摩大岳山などの山並みが枝の間から見える。

「熊倉山」(966m)から見える南西方面の写真。朝早い時間は晴れていたがこの時間は雲が湧いてきた。

「熊倉山」(966m)から見える南西方面の写真。朝早い時間は晴れていたがこの時間は雲が湧いてきた。

「熊倉山」から15分程行くと「軍刀利神社元社」(ぐんだりじんじゃもとしゃ)の鳥居があった。この場所の分岐から軍刀利神社奥の院方面へ降る事が出来ます。(道は不鮮明)

「熊倉山」から15分程行くと「軍刀利神社元社」(ぐんだりじんじゃもとしゃ)の鳥居があった。この場所の分岐から軍刀利神社奥の院方面へ降る事が出来ます。(道は不鮮明)

軍刀利元社から割と急な下りを降りると「三国峠」へ降りる。「石楯尾神社」へ続く尾根と「三国山」へのトラバース分岐になっている。

軍刀利元社から割と急な下りを降りると「三国峠」へ降りる。「石楯尾神社」へ続く尾根と「三国山」へのトラバース分岐になっている。

写真はタイトルと同じ「三国山」へ登る途中で見えてきた富士山だ。この辺りまでは南側が木に覆われ殆ど展望が効かない。反対に北側は葉の落ちた広葉樹の間から奥多摩方面の山並みが垣間見える。

写真はタイトルと同じ「三国山」へ登る途中で見えてきた富士山だ。この辺りまでは南側が木に覆われ殆ど展望が効かない。反対に北側は葉の落ちた広葉樹の間から奥多摩方面の山並みが垣間見える。

上の写真から10分程登ると「三国山」(960m)の山頂に出る。三国山は東京都、神奈川県、山梨県の三国の国境地帯で有る事からの名前のようです。

上の写真から10分程登ると「三国山」(960m)の山頂に出る。三国山は東京都、神奈川県、山梨県の三国の国境地帯で有る事からの名前のようです。

「三国山」から一端降り、又登ると写真の「生藤山」(990.6m)へ出る。今回のルートを決める時、目的はこの山頂を踏む事だった。陣馬高原下から登るか上川乗方面から登るか、可成り迷った。

「三国山」から一端降り、又登ると写真の「生藤山」(990.6m)へ出る。今回のルートを決める時、目的はこの山頂を踏む事だった。陣馬高原下から登るか上川乗方面から登るか、可成り迷った。

又この辺りの幾つか山頂付近は岩場のチョットした急な所や、やせ尾根の場所がある。

「生藤山」辺りまでは巻き道があまり無く、尾根のピークをトレースする感じで歩きますが。写真の様に、この辺りから巻き道が割と多くなります。この場合巻き道へは行かずピークハントします。

「生藤山」辺りまでは巻き道があまり無く、尾根のピークをトレースする感じで歩きますが。写真の様に、この辺りから巻き道が割と多くなります。この場合巻き道へは行かずピークハントします。

所がどっこい、相変わらずアップダウンの道が続き「茅丸」(1,019m)を過ぎ、写真は「連行山」山頂。ここは「柏木野」へ降る分岐とも成る。

所がどっこい、相変わらずアップダウンの道が続き「茅丸」(1,019m)を過ぎ、写真は「連行山」山頂。ここは「柏木野」へ降る分岐とも成る。

写真は巻き道の分岐ですが、下手にトラバースすると「醍醐丸」を通り過ぎる可能性が在るのでここは我慢で尾根道を行き、飽きる程のピークを上り下りします。写真は「連行山」から40分程歩いた所。

写真は巻き道の分岐ですが、下手にトラバースすると「醍醐丸」を通り過ぎる可能性が在るのでここは我慢で尾根道を行き、飽きる程のピークを上り下りします。写真は「連行山」から40分程歩いた所。

上の写真から二回程アップダウンをすると写真の様な階段の道が待っていて「山の神」のピークだろうか?ピークに名前の標識が無い所が多く良く判らない。「醍醐丸」と思いきや裏切られる事数回!

上の写真から二回程アップダウンをすると写真の様な階段の道が待っていて「山の神」のピークだろうか?ピークに名前の標識が無い所が多く良く判らない。「醍醐丸」と思いきや裏切られる事数回!

写真の様な平坦な所に出るとホッとする。この辺りから右手方向に「陣馬山」が近くに見えるように成る。

写真の様な平坦な所に出るとホッとする。この辺りから右手方向に「陣馬山」が近くに見えるように成る。

上の写真から7分程歩くと、出た~~!「醍醐丸」(867m)山頂。途中適当な場所も見付からず。ここで漸く昼食にする事が出来る!ここで30分程遅めの昼食にした。此処まで来ると「和田峠」も近い。

上の写真から7分程歩くと、出た~~!「醍醐丸」(867m)山頂。途中適当な場所も見付からず。ここで漸く昼食にする事が出来る!ここで30分程遅めの昼食にした。此処まで来ると「和田峠」も近い。

「醍醐丸」から「醍醐峠」へて次第に標高を下げて行く、やがて写真の「和田峠」へ続く林道に出た。「醍醐丸」辺りからは檜の植林帯となり展望は無く植林帯の急傾斜の降りとなる。

「醍醐丸」から「醍醐峠」へて次第に標高を下げて行く、やがて写真の「和田峠」へ続く林道に出た。「醍醐丸」辺りからは檜の植林帯となり展望は無く植林帯の急傾斜の降りとなる。

数分も歩くと和田峠「峠の茶屋」に出た。ここまで一般車両が入れて駐車場が在り、陣馬山などに行く為に便利そうだ。この日自転車のトレーニングの人達が数名いた。

数分も歩くと和田峠「峠の茶屋」に出た。ここまで一般車両が入れて駐車場が在り、陣馬山などに行く為に便利そうだ。この日自転車のトレーニングの人達が数名いた。

此から写真のアスファルト舗装の林道を歩く、ウ~ン、何かうんざりする、しかも50分は掛かる・・・・・・初期の予定では陣馬山に行く予定だったが、時間的、体力的に難しくなり、このまんま陣馬高原下バス停への下山に変更した。

此から写真のアスファルト舗装の林道を歩く、ウ~ン、何かうんざりする、しかも50分は掛かる・・・・・・初期の予定では陣馬山に行く予定だったが、時間的、体力的に難しくなり、このまんま陣馬高原下バス停への下山に変更した。

14時50分 陣馬高原下バス停着、次のバスは15時25分発、1時間に一本のバス便だ。

14時50分 陣馬高原下バス停着、次のバスは15時25分発、1時間に一本のバス便だ。

この後「JR高尾駅」に着いて温泉へ入ろうと思いましたが、よく調べていなかったので場所が解らず、諦めて何時もの「たまの里」で1人反省会の〆でした。

低山の縦走コースなので全般的に尾根道は木が生い茂り見晴らしが良くない。登山コースは「上川乗」バス停から登山口、浅間峠、熊倉山、三国山、生藤山、茅丸、連行山、醍醐丸、和田峠と16km前後歩く、自分としては今回のコースは久々に歩き概の有るコースだ。何より尾根歩きの為やたらと大小アップダウンが多く健脚向きのコースに成ると思う。

この山行は先週行くつもりで居たのですが、朝出遅れた為に新たに出発の時間を見なおし電車利用で早朝5時40分頃我が家を出発する事にしました。

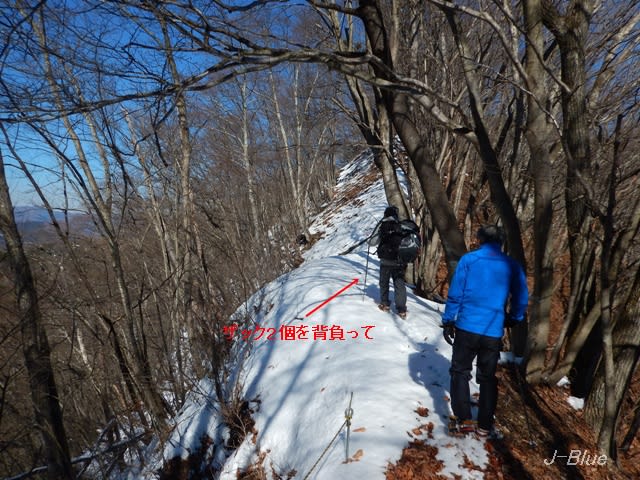

上の写真から10分程進んだ所から振り向いて撮影した物で、激しいアップダウンの道が続く。

写真は「三国山」からの南西方向展望。

上の写真から右方向へカメラを向けると遠く三つ峠のピラミッド型の山頂が見える。

更に右方向、西方面にカメラを向けると手前、扇山や権現山だろうか?

又この辺りの幾つか山頂付近は岩場のチョットした急な所や、やせ尾根の場所がある。

写真は「生藤山」山頂で僅かな隙間から富士山を撮った所。反対側北方向の展望も余り良くない。

写真は「生藤山」山頂から上り下りしながら進むと左手北側方向に大岳山が見えてきました。

この後「JR高尾駅」に着いて温泉へ入ろうと思いましたが、よく調べていなかったので場所が解らず、諦めて何時もの「たまの里」で1人反省会の〆でした。

写真「シロバナトウウチソウ」

写真「シロバナトウウチソウ」

写真は「コイワカガミ」この花は多くは在りませんでした。

写真は「コイワカガミ」この花は多くは在りませんでした。

写真は「トウヤクリンドウ」開花直前のようですが行程中見たのはこの一株だけでした。

写真は「トウヤクリンドウ」開花直前のようですが行程中見たのはこの一株だけでした。 写真は「ヤマハハコ」と思います。背丈は割と低かった。

写真は「ヤマハハコ」と思います。背丈は割と低かった。

写真は「ミヤマウスユキソウ」で有名な「エーデルワイズ」の仲間です。

写真は「ミヤマウスユキソウ」で有名な「エーデルワイズ」の仲間です。 写真はミヤマリンドウ

写真はミヤマリンドウ

写真は「ショウジョウバカマ」この花も少なかった、時期にもよると思いますが・・・・・

写真は「ショウジョウバカマ」この花も少なかった、時期にもよると思いますが・・・・・

写真は「キンコウカ」この花も群落を作りますが、この写真の方が一輪で判りやすい。

写真は「キンコウカ」この花も群落を作りますが、この写真の方が一輪で判りやすい。

写真は鳥海山への登山口で、山頂まで5時間以上掛かりそうです。

写真は鳥海山への登山口で、山頂まで5時間以上掛かりそうです。

写真が滝で何十段かの階段を下りて行くと、水量の多い立派な滝が現れます。

写真が滝で何十段かの階段を下りて行くと、水量の多い立派な滝が現れます。

「金峰神社」の由来と滝の由来を書いた案内板です。

「金峰神社」の由来と滝の由来を書いた案内板です。

田沢湖畔のレストランに植えられていた「キキョウ」が目を引いたので撮ってみました。

田沢湖畔のレストランに植えられていた「キキョウ」が目を引いたので撮ってみました。 最初のトレッキングは

最初のトレッキングは 入り口に「抱返神社」があり上の写真中央右の赤い鉄橋を渡って渓谷沿いを歩く。

入り口に「抱返神社」があり上の写真中央右の赤い鉄橋を渡って渓谷沿いを歩く。

写真は渓谷中腹に付けられた道から下を撮ったところで水がエメラルドグリーンに見える。

写真は渓谷中腹に付けられた道から下を撮ったところで水がエメラルドグリーンに見える。