タイトル写真は「富士見パノラマリゾート」からゴンドラリフトへ乗り富士見町の街を撮った物です。八ヶ岳の裾野に広がる街で写真右手に掛けて次第に土地の傾斜が増しています。天気の良い日なら右手に掛けて「八ヶ岳」が良く見えるのですが、今日は生憎の天候で次第に雲が増えてきました。

今回の山行は何時ものSNSイベントの参加。総勢9名、男3名女6名、車2台でのイベント開催です。

写真は「富士見パノラマリゾート」ゴンドラリフトのチケット売り場と売店、チケットを買った後、ここから山塊駅すずらんへ歩いて行きます。

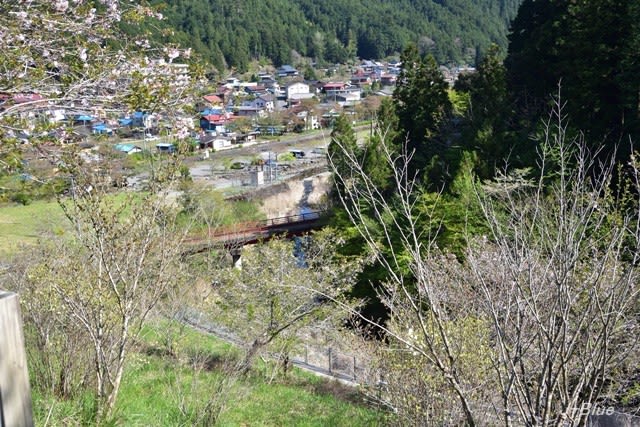

ゴンドラの中から富士見町方面を撮った物、丁度私達が乗ろうとした時、幾つもの団体さんと遭遇、一番大きな小学校の団体の後に付くと、ゴンドラに乗るまで時間が掛かるので早足で小学校の団体前に出ます。それでも乗るまで10分ほど掛かりました。

写真は「富士見パノラマリゾート」山頂駅にあった案内表示を抜粋した物です。

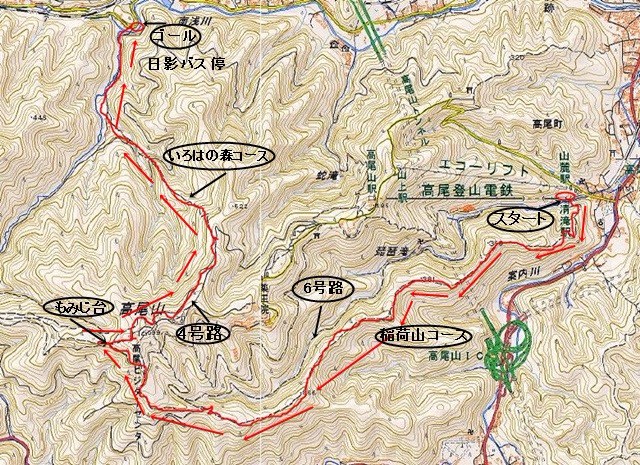

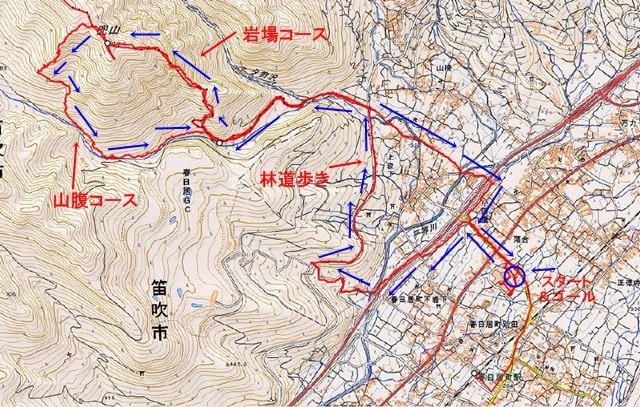

ゴチャゴチャして見にくいですが、黒い矢印で歩いた経路を示しました。その他に青字と囲みで新たに書き加えました。

今回はゆるゆるハイキクングなので左下に「大阿原湿原」を矢印で示しましたが、今回はそこまで行かず、入笠山山頂ピストンになりました。

ゴンドラ山頂駅で自己紹介などをしてから出発します。

写真は入笠スズラン公園を通り入笠湿原へ向かいます。土曜日なので団体の客が多くこの登山道も数珠つなぎの行列でした。

写真では1人しか写っていませんがこの先、遅い団体さんに追い付きます。

計画ではマナスル山荘でビーフィシチューを食べる予定なので急がないと売り切れに成ると思い帰りに山野草をゆっくり眺める事にして団体を追い抜き前へ出ます。

登山道は行列です。入笠湿原までは下りの道に成って居ます。

入笠スズラン公園を過ぎると写真の様に林床は笹が生えて居て、山野草は余りないので先を急ぎます。ビーフシチューを目指して・・・・・

入笠湿原を通過して写真は入笠山のお花畑です。昔私が此処へ来た時は写真の様な鹿除けフェンスは有りませんでした。丁度ここへ到着した時、鹿が飛び出て来ましたが鹿の食害が酷いようです。

写真はマナスル山荘、何はともあれビーフシチューを食べる為に、早く注文しないと売り切れに成る、と言うので店内へ・・・・・ここで昼食の予定なので各自昼食の用意は無し。

所が「仕込み中」の札が掛かり受付中止。店内は満員、仕方なしに待つ事に・・・・

所が20分ほど待った後、表示が売り切れに変わってしまった!!そりゃ~無いよな~!。仕方なしに店員に聴きおすすめメニューとして「マナスル丼」を注文。

此も待たされた・・・・・しかし店員の方の対応は悪くない。要するに食堂専門では無く悪までも本業は山荘なのだろう、店員の数が少なく土日に客に殺到されても対応は無理!!

店内の様子。写真右手にテーブルが並んでいて満席のような感じです。

漸く出来た店員お勧め「マナスル丼」。右上の黄色い容器のスパイスをたっぷり掛けてお召し上がりをと、この他に味噌汁も付いてきたが量が多く私は食べきれず、温泉卵も残した。写真は2人分、他のメンバーはうどんを注文した人も居たが、此方のうどんのほうが正解かも!

結局昼食時間に1時間半も掛かってしまった。その間に天候がみるみる悪化して行き、南アルプスなどが雲の中に・・・・・・でも山頂に向かいます。

気を取り直して歩き始めます。今度はゆっくりと。。。。。。写真は「ツマトリソウ」

道は途中で岩場コースと岩場うかいコースに別れますが、どちらも時間的に同じなので岩場コースを歩きます。道が急傾斜に成り、そこにあった「ハナカイドウ」の大きな木です。

30分ほどで入笠山山頂に到着。南アルプスなどは全く見えず。ま~以前に撮った写真なども有るし今回は登った事でヨシとします。

写真は入笠山山頂(標高1,955m)展望標識。所が山頂に着いた途端、北側から猛烈な風と横殴りの雨。風も冷たく体感温度もドンドン下がります。

取りあえず全員の集合写真を撮ります。(雨がレンズに付着してボケた感じに)

この後、雨と風で我慢できず雨具を着用します。

山頂に長居は出来ず10分程で下山に掛かります。写真上は「大阿原湿原」方面へ行く道ですが途中この分岐からゴンドラ山頂駅へ行きます。(下山は迂回コース)

山頂はとても荒れた天候でしたが、少し下に下ると平穏な感じです。

「サルオガセ」。サルオガセは寄生植物では無く、地衣類で空気中の水分を吸って生きています

登る時この分岐の右手を登りましたが、下りは左手から降りてきました。

登山道を途中からお花畑に向います。そこでイッパイ咲いていた「シロバナヘビイチゴ」の花

前の方でも載せましたが「ツマトリソウ」です。背丈が10cm程でスズラン等の葉に隠れそうです。

お花畑を上から見たところ、花々が咲き誇るには未だ早く7月頃が良いような気がしますがその時は「スズラン」が終わって居るかも知れませんが。

此も先程載せましたが「シロバナヘビイチゴ」

「サクラソウ」大きい物は遠目に見ると「クリンソウ」見えたりします。

此方は 「クリンソウ」

「クリンソウ」花のアップ写真

「コバイケイソウ」、コバイケイソウは此から花が咲きます。

入笠湿原に咲いていた「エゾノコリンゴ」、入笠湿原の木道脇に咲いていた大きな木ですが全体の景観を撮るのを忘れました。

入笠湿原からゴンドラ山頂駅に戻ります。

山頂駅近くの入笠スズラン公園へ戻り、行く時にゆっくり見られなかった山野草を観察します。写真は「ツバメオモト」

「マイズルソウ」

「エンレイソウ」

「キバナアツモリソウ」

「クマガイソウ」

「ホテイソウ」の未だ開ききっていない花

「ホテイソウ」の開花した物

「ホテイアツモリソウ」

「イカリソウ」

「シロバナイカリソウ」

「チゴユリ」

「ヤマユリ」の開花前

「ドイツスズラン」

「スミレ」種類不詳

ゴンドラ山頂駅からスキーゲレンデに広がる「スズラン」の群生地

ゴンドラ山頂駅から北側方面「八ヶ岳」が雲の中でした。

ゴンドラ山頂駅。冬はゲレンデ、夏はヒルクライムのコースに成って居てこの時期沢山のマウンテンバイクの愛好家が居ました。

ゴンドラに乗り「山塊駅」(すずらん)に降りてから、入笠山山頂方面を撮った所です。リフトと右上の方にゴンドラが見えます。

この後売店に立ち寄り、ゴンドラに乗車した人に山野草のプレゼントがあり、各人数種類の中から一つを選びます。

16時に下山完了。この後直ぐ近くの温泉、水神の湯「ゆーとろん」へ入り反省会です。生ビール、もつ煮込み、酎ハイ、野沢菜・・・・でシメ!

運転手の方には悪いのですが呑んでしまいました・・・・・・

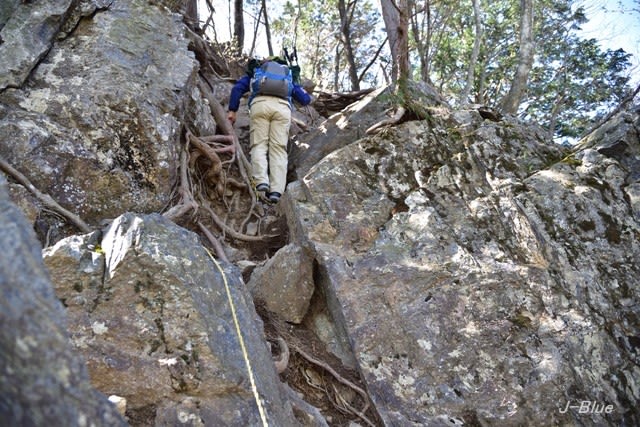

笹子駅から甲州街道、長い林道を歩き漸く登山口に到着、と思ったらこのシーズン中に余り歩かれていないらしく酷い藪漕ぎの登山道を歩く羽目になった。

笹子駅から甲州街道、長い林道を歩き漸く登山口に到着、と思ったらこのシーズン中に余り歩かれていないらしく酷い藪漕ぎの登山道を歩く羽目になった。

漸く稜線へ出て遠くが見通せる様になった。天気はすこぶる良く気温も高めだ。富士山も霞んでいるが良く見えた。

漸く稜線へ出て遠くが見通せる様になった。天気はすこぶる良く気温も高めだ。富士山も霞んでいるが良く見えた。 稜線を振り向き西方面を見ると遠く南アルプスが見えるがこの写真では霞んでしまっている。

稜線を振り向き西方面を見ると遠く南アルプスが見えるがこの写真では霞んでしまっている。

そして山頂

そして山頂