2018年12月8~9日一泊2日の予定で大菩薩峠を歩く。某SNSの集まりに参加しました。この日集まったのは男女5人ずつ合わせて10人。今回は初日の集合時間が13時40分という超マッタリ登山、主目的は「忘年会登山」のタイトル通り。

タイトル写真は「副ちゃん荘」から唐松尾根を歩く組と富士見山荘方面経由「介山荘」へ行く組に分かれる、私たち4人で唐松尾根の上部に出た時に撮った物です。

すでに16時に成り日暮れが迫っていました。

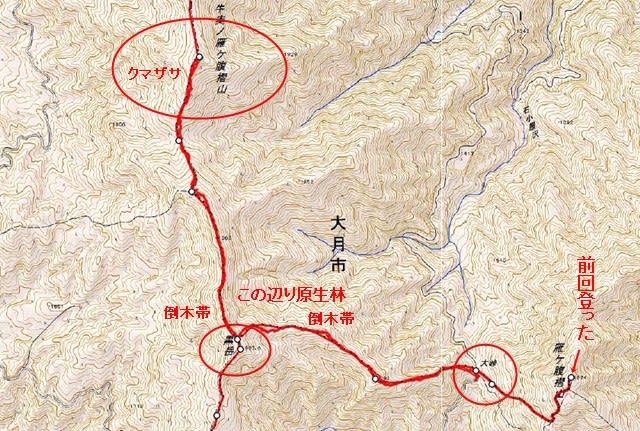

今回歩いた地図です。私たち唐松尾根を歩いた方向を赤い矢印で示しました。

今回歩いた地図です。私たち唐松尾根を歩いた方向を赤い矢印で示しました。

「副ちゃん荘」で2組に分かれます。右手「介山荘」方面へは50分程ですが左手「唐松尾根」経由方面は2時間程掛かります。介山荘到着は確実に日没後に成ります。(地図はカシミール3Dと国土地理院の地図より)

現地集合「JR甲斐大和駅」13時40分。13時50分発のバスに乗ります。

現地集合「JR甲斐大和駅」13時40分。13時50分発のバスに乗ります。

この時間高尾方面からの電車は1時間に2本程しか有りませんので、実質的に「高尾駅」で参加者全員同じ電車に乗ります。

写真のバスに乗ります。このバスは地元のタクシー会社が運営していて、団体でバスをチャーターする事も出来、自由がきき、うまく利用出来そうです。

写真のバスに乗ります。このバスは地元のタクシー会社が運営していて、団体でバスをチャーターする事も出来、自由がきき、うまく利用出来そうです。

バス終点「上日川峠」まで50分。

バス終点「上日川峠」まで50分。

バスを降り身支度を整え出発、クマザサと樹林帯の中を緩やかに登って行く。この時点で14時51分。

時間的に登山者がいなく成り静かに成ったせいか鹿が群れでやってきた。十数頭の大きな群れだった雌鹿のようで私たちを警戒している様子が判る。

時間的に登山者がいなく成り静かに成ったせいか鹿が群れでやってきた。十数頭の大きな群れだった雌鹿のようで私たちを警戒している様子が判る。

1枚はタイトルと同じ写真ですが、西日に輝くダケカンバが何とも美しい、今はすっかり冬枯れの様に成っている。

1枚はタイトルと同じ写真ですが、西日に輝くダケカンバが何とも美しい、今はすっかり冬枯れの様に成っている。

午後からは次第に曇りがちに成り上部がガスッて来ましたが天候が崩れる気配が無いのが救いです。

午後からは次第に曇りがちに成り上部がガスッて来ましたが天候が崩れる気配が無いのが救いです。

標高も可也上がり2,000m近くでは無いかと思われます。気温も次第に下がり風が無いのが救いです。

標高も可也上がり2,000m近くでは無いかと思われます。気温も次第に下がり風が無いのが救いです。

稜線に出るのも、もうすぐです。ガスが上がったり下がったりしていますが、この後次第に暗くなりガスが目立たなく成ります。幻想的風景が広がります。

稜線に出るのも、もうすぐです。ガスが上がったり下がったりしていますが、この後次第に暗くなりガスが目立たなく成ります。幻想的風景が広がります。

日没に輝く南アルプス。時間は16時33分、日没後5分程過ぎました。

日没に輝く南アルプス。時間は16時33分、日没後5分程過ぎました。

三脚なしで工夫しながら撮影しましたが、なんとかぶれずに撮れました。

写真で見ると明るい感じですが、すでに日没を過ぎている事から肉眼では可也暗く感じます。

写真で見ると明るい感じですが、すでに日没を過ぎている事から肉眼では可也暗く感じます。

稜線を「介山荘」に向けて下ります。賽の河原、此所は稜線上の鞍部に成ります。写真では明るいのですがシャッター速度が出ないので少しぶれています。下の写真はストロボを使いましたが、実際はもう少し明るい感じがします。

稜線を「介山荘」に向けて下ります。賽の河原、此所は稜線上の鞍部に成ります。写真では明るいのですがシャッター速度が出ないので少しぶれています。下の写真はストロボを使いましたが、実際はもう少し明るい感じがします。

塩山から甲府盆地、街の明かりが目立つ様に成りました。気温はすでに氷点下と思われ風がない分救われます。

塩山から甲府盆地、街の明かりが目立つ様に成りました。気温はすでに氷点下と思われ風がない分救われます。

遂に「介山荘」が見えてきました。すでに明かりが点いています。すでに私たちはヘッドランプで足下を照らしながらの下山です。

遂に「介山荘」が見えてきました。すでに明かりが点いています。すでに私たちはヘッドランプで足下を照らしながらの下山です。

写真よりずっと暗く岩場の道を用心しながら歩きます。この時、時間は16時58分。

上の写真から7~8分で到着、その後先に到着していたメンバーと合流の酒盛り、その時の夕食です。

上の写真から7~8分で到着、その後先に到着していたメンバーと合流の酒盛り、その時の夕食です。

この他にカレーライスが食べ放題ですが、すでに酒盛りでつまみを食べていて私は写真の料理も残してしましました。残念!

尚、写真がぼけていますが結露してしまい写真を撮る事が出来なく成りました。(次回に続く)

タイトル写真は「副ちゃん荘」から唐松尾根を歩く組と富士見山荘方面経由「介山荘」へ行く組に分かれる、私たち4人で唐松尾根の上部に出た時に撮った物です。

すでに16時に成り日暮れが迫っていました。

「副ちゃん荘」で2組に分かれます。右手「介山荘」方面へは50分程ですが左手「唐松尾根」経由方面は2時間程掛かります。介山荘到着は確実に日没後に成ります。(地図はカシミール3Dと国土地理院の地図より)

この時間高尾方面からの電車は1時間に2本程しか有りませんので、実質的に「高尾駅」で参加者全員同じ電車に乗ります。

バスを降り身支度を整え出発、クマザサと樹林帯の中を緩やかに登って行く。この時点で14時51分。

副ちゃん荘到着15時16分。 休憩、此所で2組に分かれます。

写真は副ちゃん荘から見える大菩薩嶺に続く稜線「妙見の頭」のようです。

広い尾根をジグザグに登ります。「唐松尾根」は次第に傾斜をまして行きます。

時刻はすでに16時に成ろうとしている、後30分程で日没を迎える。

高度を上げるに従い「大菩薩湖」(人造湖)がよく見える所まで来ました。

「唐松尾根」組のメンバー「雷岩」到着です。

三脚なしで工夫しながら撮影しましたが、なんとかぶれずに撮れました。

南アルプス・ズームアップ写真 南アルプス南部方面と思われます。

富士山がかすかに見えます。冬のこの時間山中を歩くのは初めての経験です。

写真よりずっと暗く岩場の道を用心しながら歩きます。この時、時間は16時58分。

この他にカレーライスが食べ放題ですが、すでに酒盛りでつまみを食べていて私は写真の料理も残してしましました。残念!

尚、写真がぼけていますが結露してしまい写真を撮る事が出来なく成りました。(次回に続く)

大菩薩峠周回コースを歩く「忘年会登山」その2