2019年6月13日(木)急遽好天に誘発されて「大野山ハイキング」の為我が家を出発し。さわやかな登山道歩きが始まる。前回Blogは山頂に到達した所で終わりました。

前編に引き続き後編を綴って行きます。

タイトル写真は山頂から東方向に見えるお椀の様な山、現在名称は「大野山かどやファーム」の牧場風景、写真左中央付近から中央下へ向けて下山道があり長い階段を下ります。

足柄上郡「大野山ハイキング」周回コースを行く 前編

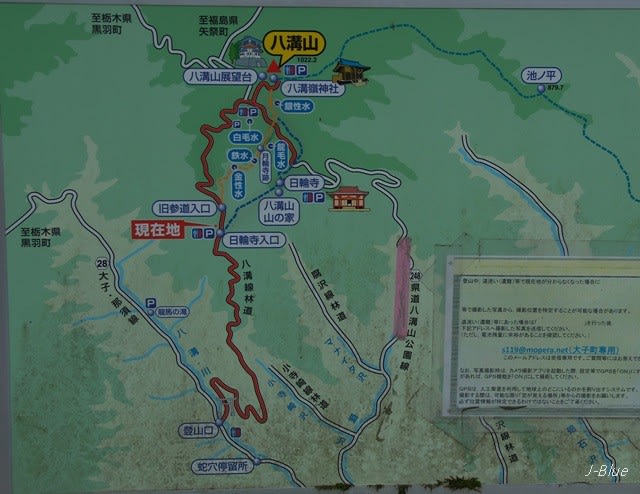

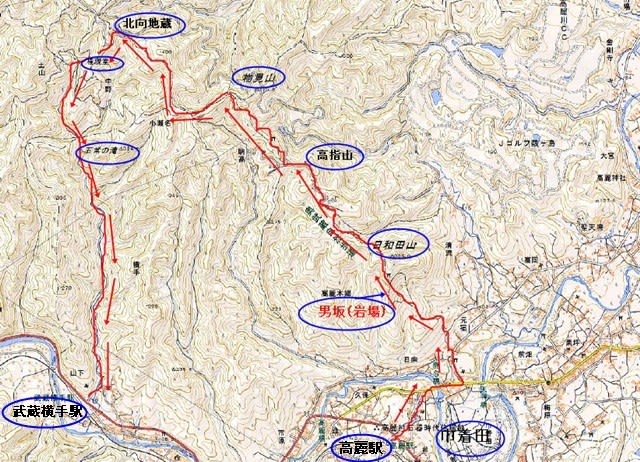

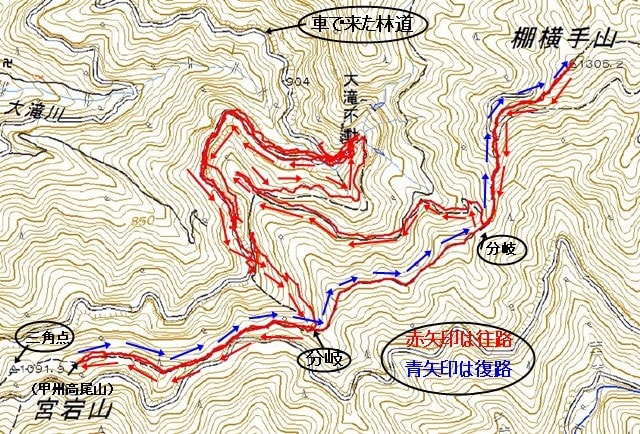

前回の地図に更に黒色文字で追加書き込みしました。地蔵岩からの下りは舗装道路で意外と傾斜がきつく廃校になった共和小学校辺りから案内表示に従い集落の生活道路を歩きました。

前回の地図に更に黒色文字で追加書き込みしました。地蔵岩からの下りは舗装道路で意外と傾斜がきつく廃校になった共和小学校辺りから案内表示に従い集落の生活道路を歩きました。

さて山頂に到着して昼食休憩にします。山頂は広くベンチや東屋が有り車で来た人などが何組かいました。パーキングが山頂直下にあります。時間的に余裕があるのでゆっくりと40分程休みます。

さて山頂に到着して昼食休憩にします。山頂は広くベンチや東屋が有り車で来た人などが何組かいました。パーキングが山頂直下にあります。時間的に余裕があるのでゆっくりと40分程休みます。

山頂から北方面には丹沢湖が見えます。真ん中の写真は「三保ダム」多目的ダムで神奈川県の水源、発電、洪水調節など1978年完成ロックフィルダム。完成当初丹沢登山する時、このダムを下から見上げた事が記憶にあります。

山頂から北方面には丹沢湖が見えます。真ん中の写真は「三保ダム」多目的ダムで神奈川県の水源、発電、洪水調節など1978年完成ロックフィルダム。完成当初丹沢登山する時、このダムを下から見上げた事が記憶にあります。

この画像は南側「小田原市街」、どんどんガスって来て海は全く見えません。ゆっくり昼食休憩した後下山に掛かります。

この画像は南側「小田原市街」、どんどんガスって来て海は全く見えません。ゆっくり昼食休憩した後下山に掛かります。

上の写真はタイトルと同じ画像、二枚目は牧場らしく牛が休んでいました。この牧場は今、一般観光客には開放されていないようです。

上の写真はタイトルと同じ画像、二枚目は牧場らしく牛が休んでいました。この牧場は今、一般観光客には開放されていないようです。

広い山頂から指導表示に従って地蔵岩方面への道を下ります。写真は山頂から5分程歩いた所の駐車場です。

広い山頂から指導表示に従って地蔵岩方面への道を下ります。写真は山頂から5分程歩いた所の駐車場です。

更に真っ直ぐ歩いて行くと下り登山道が出て来ました。この道を右に下ります電気柵の脇を行きます。

更に真っ直ぐ歩いて行くと下り登山道が出て来ました。この道を右に下ります電気柵の脇を行きます。

そして長く直線的に下る階段、私が下る時女性二人が登って来ましたがたいへんそうでした!

そして長く直線的に下る階段、私が下る時女性二人が登って来ましたがたいへんそうでした!

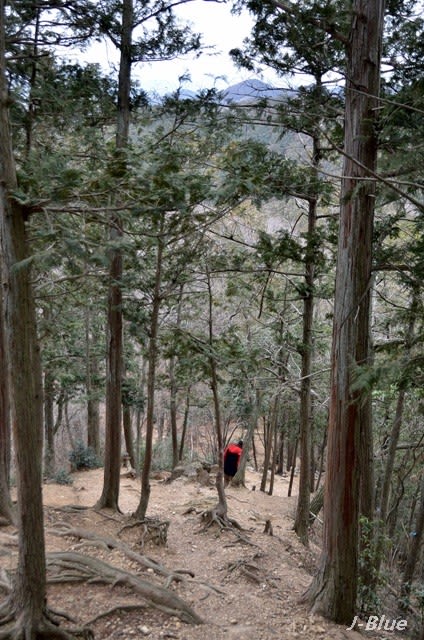

そして階段を一番降り切った所から樹林帯に入ります。此所は檜の植林帯で、間伐された檜が放置されていましたが、檜の良い香りが漂っていました。

そして階段を一番降り切った所から樹林帯に入ります。此所は檜の植林帯で、間伐された檜が放置されていましたが、檜の良い香りが漂っていました。

こうした植林帯と広葉樹林帯が交互に出て来ました。放置された間伐材も結構太い木が多く勿体ないなと思いながらも、人手不足や予算不足なんだろうなぁ、などと考えると複雑な気持ちになります。

こうした植林帯と広葉樹林帯が交互に出て来ました。放置された間伐材も結構太い木が多く勿体ないなと思いながらも、人手不足や予算不足なんだろうなぁ、などと考えると複雑な気持ちになります。

山の斜面を回り込む様な登山道は、時として片側が何十メートルも切れ込んだ所も有り気が抜けません。

山の斜面を回り込む様な登山道は、時として片側が何十メートルも切れ込んだ所も有り気が抜けません。

上の写真は右手に行くと小さな祠(金比羅宮)に通じる様に誘導されていますが、此所でオオスズメバチにまとわりつかれ恐怖を味わいました。今の時期、たぶん女王バチと思いますが攻撃性もそれ程無いと思いますが、あの羽音だけでもびっくりします。頭に濃紺のタオルを巻いていましたのでそこをめがけて近づいてきたようです。

上の写真は右手に行くと小さな祠(金比羅宮)に通じる様に誘導されていますが、此所でオオスズメバチにまとわりつかれ恐怖を味わいました。今の時期、たぶん女王バチと思いますが攻撃性もそれ程無いと思いますが、あの羽音だけでもびっくりします。頭に濃紺のタオルを巻いていましたのでそこをめがけて近づいてきたようです。

写真は「地蔵岩」ここまで山頂から途中一回休憩して1時間程、此所から舗装道路を山北駅まで歩く事になります。

写真は「地蔵岩」ここまで山頂から途中一回休憩して1時間程、此所から舗装道路を山北駅まで歩く事になります。

人家がちらほら出て来て何となくホッとした感じになります。写真は「炭焼き小屋」丁度週末にこの釜の蓋を開けるイベントの告知の張り紙がありました。

人家がちらほら出て来て何となくホッとした感じになります。写真は「炭焼き小屋」丁度週末にこの釜の蓋を開けるイベントの告知の張り紙がありました。

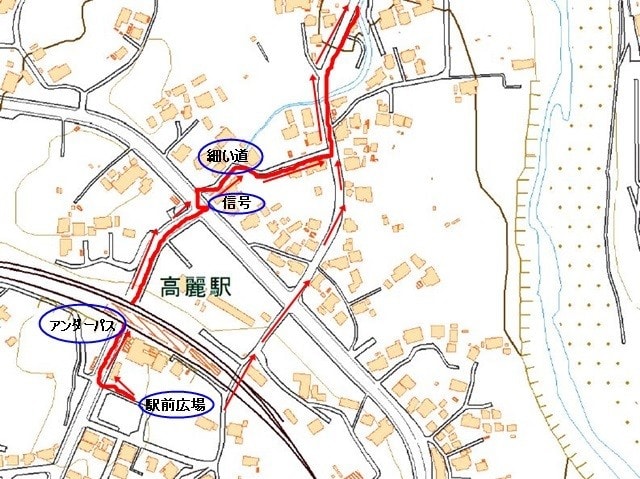

この辺りは集落の生活道路の感じで此所から山北駅までは50分と指導表示に出ています。

この辺りは集落の生活道路の感じで此所から山北駅までは50分と指導表示に出ています。

上の写真の所を左に曲がると廃校になった「共和小学校」の前に出ます。民家が集まる坂道を歩くのですが結構急な道です。下の写真の道を真っ直ぐ行きます(通行止めは車のみ)

上の写真の所を左に曲がると廃校になった「共和小学校」の前に出ます。民家が集まる坂道を歩くのですが結構急な道です。下の写真の道を真っ直ぐ行きます(通行止めは車のみ)

この写真は「川村関所跡」の写真、この場所は江戸時代、街道筋の要衝であったらしい。トンネルの右横の看板がその説明板

この写真は「川村関所跡」の写真、この場所は江戸時代、街道筋の要衝であったらしい。トンネルの右横の看板がその説明板

国道246号線から別れ旧道方面へ行き、御殿場線を跨ぐ橋を渡ったら線路に沿って山北駅まで真っ直ぐ歩く。

国道246号線から別れ旧道方面へ行き、御殿場線を跨ぐ橋を渡ったら線路に沿って山北駅まで真っ直ぐ歩く。

途中「洒水の滝」(しゃすいのたき)方面への表示版があったが、今回はパス。直ぐ近くですが足がかったるくその気になれず!

途中「洒水の滝」(しゃすいのたき)方面への表示版があったが、今回はパス。直ぐ近くですが足がかったるくその気になれず!

山北駅到着14時00分到着。

山北駅到着14時00分到着。

この後14時08分の電車が有る事が判り休んでいる間もなく、駅隣の温泉「さくらの湯」は木曜日は休みなので諦め到着ホームに急ぐ。でもビール位は飲みたかった!!

今回はこの後「JR御殿場線松田駅・小田急線新松田」で乗り換え。時間も早いので真っ直ぐ帰宅する事にします。

ヤマップデーター

活動時間 4時間56分

活動距離 11.2km

高低差 629m

累積標高上り・下り 990m/1038m

完

最後までご覧頂きありがとう御座います。

前編に引き続き後編を綴って行きます。

タイトル写真は山頂から東方向に見えるお椀の様な山、現在名称は「大野山かどやファーム」の牧場風景、写真左中央付近から中央下へ向けて下山道があり長い階段を下ります。

足柄上郡「大野山ハイキング」周回コースを行く 前編

階段上部の写真と振り向いて撮ったのが下の写真

割と手入れされた竹林と炭焼き小屋

東名高速道の下を通過します。此所は「都夫良野トンネル」付近

上の写真は振り向いて撮った物です。下の写真が国道246号線。

この後14時08分の電車が有る事が判り休んでいる間もなく、駅隣の温泉「さくらの湯」は木曜日は休みなので諦め到着ホームに急ぐ。でもビール位は飲みたかった!!

今回はこの後「JR御殿場線松田駅・小田急線新松田」で乗り換え。時間も早いので真っ直ぐ帰宅する事にします。

ヤマップデーター

活動時間 4時間56分

活動距離 11.2km

高低差 629m

累積標高上り・下り 990m/1038m

完

最後までご覧頂きありがとう御座います。