青銅の騎士の見学の後に、エルミタージュ美術館に向かいました。

エルミタージュ美術館の前の宮殿広場には、早くも見学者が集まっていました。

宮殿広場には、アレクサンドルの円柱が立っています。

アレクサンドルの円柱は、1834年にナポレオン戦争の勝利を記念してアレクサンドル1世が立てたものです。高さは47.5mあり、円柱自体は一枚の花崗岩から造られています。円柱の上には、アレクサンドル1世を模した十字架を持った天使像が置かれています。

団体入り口は、この広場からではないため、宮殿広場は、車窓見学のみになってしまいました。

大ネヴァ川沿いにある団体入り口から入場しました。

今回のエルミタージュ美術館見学では開館30分前に優先入場し、たっぷり6時間観光するというのがツアーのうりになっていました。一般のツアーでは3時間か5時間の見学なので、それよりは長い見学でしたが、それでもかろうじて興味あるものを一通り見ることができただけでした。

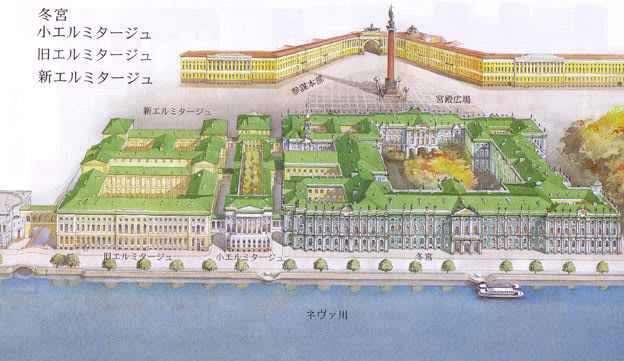

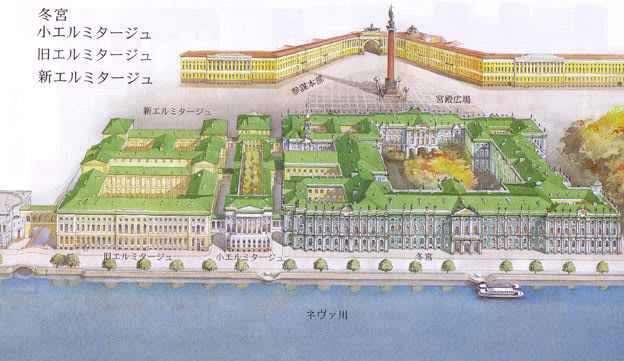

エリミタージュ美術館は、冬宮(右)、小エルミタージュ(中)、旧エルミタージュ(左前)、新エルミタージュ(左奥)、劇場(左隅)の建物が合わさっています。各建物は廊下で結ばれているため、歩いている時は一つの建物として感じられ、三階構造の美術館の中は迷路のようになっています。

冬宮は、皇帝が冬に過ごす宮殿で、ピョートル大帝が、現在のエルミタージュ劇場付近に建てたのが始まりです。その後エリザベータ女帝の時代に現在の冬宮の建設が始まり、エカテリーナ2世の時代に完成しました。

一方、エカテリーナ2世は、1764年に225点の美術品をベルリンの商人から購入し、その後も美術品の収集を続けたことから、その保管・展示のための建物の建築も始まって、小エルミタージュや旧エルミタージュが建てられました。

エルミタージュとは、「隠れ家」のことで、エカテリーナ2世は、そこで自分の時間を楽しんだといいます。その後も美術品の収集は進められ、ニコライ1世の時代には新エルミタージュが建てられました。

エルミタージュ美術館は、展示されている美術品のみならず、華麗な装飾を施された宮殿そのものを鑑賞するのが楽しみになります。

エルミタージュ美術館で自由見学時間がある場合は、地球の歩き方のガイドブックの部屋番号入りの館内図を拡大コピーして持っていくことをお勧めします。各部屋には番号が付けられて、通路が分かれる所には、その方面の部屋番号が示されています。迷路歩きには慣れているつもりでしたが、コピーをベタ読みしながら歩く必要がありました。

団体入り口に進むと、奥に大使の階段(ヨルダン階段)が見えていました。

入り口の先には、彫刻が置かれていました。

これは、ラオコーン像ですね。

現在ヴァチカンのピオ・クレメンティーノ美術館にあるラオコーン像は、最も好まれた像で、沢山の模写した像が造られたといいます。これもその一つということになります。

ピオ・クレメンティーノ美術館のラオコーン像

手の先の様子が違っているのは、発掘された時は手の先が失われていたため、想像により補われたためです。現在のピオ・クレメンティーノ美術館のラオコーン像は、後に発見された曲げられた手がその破片という結論を得たことによって、延ばした手が曲がった状態に直されているようです。

大使の階段(ヨルダン階段)は、皇帝に謁見に来た大使がここを上り下りしました。

エルミタージュ美術館に入場して、最初に現れる見所です。休憩所のカフェは1階にあるだけなので、昼を挟んだ見学になる場合は、この階段をなんどか行き来することになります。

優先入場のため、階段にほとんど人がいない写真が撮れていますが、一般入場の時間になると大混雑になっていました。

建築家ラストレッリによる設計で、華麗なバロック様式の装飾が施されています。

天井には、イタリア人画家ディツィアーニの絵がはめ込まれています。

鏡が奥行きを深く見せています。

階段の踊り場を見下ろしたところ。

階段を登った先の将軍の間を抜けます。

ピョートル大帝の間(小玉座の間)が現れます。

ピョートル大帝の栄誉を讃えるために造られた小部屋で、正面にはピョートル大帝とミネルヴァ女神が並ぶ絵が飾られています。

ピョートル大帝の間(小玉座の間)を抜けると、紋章の間が現れます。

金きらの壁に目が奪われますが、寄木細工の床もきれいです。

天井にも装飾が施されています。

シャンデリアの光も室内装飾の華麗さを増しています。

窓の外を見ると、美術館の入場者の長い列ができていました。

エルミタージュ美術館の前の宮殿広場には、早くも見学者が集まっていました。

宮殿広場には、アレクサンドルの円柱が立っています。

アレクサンドルの円柱は、1834年にナポレオン戦争の勝利を記念してアレクサンドル1世が立てたものです。高さは47.5mあり、円柱自体は一枚の花崗岩から造られています。円柱の上には、アレクサンドル1世を模した十字架を持った天使像が置かれています。

団体入り口は、この広場からではないため、宮殿広場は、車窓見学のみになってしまいました。

大ネヴァ川沿いにある団体入り口から入場しました。

今回のエルミタージュ美術館見学では開館30分前に優先入場し、たっぷり6時間観光するというのがツアーのうりになっていました。一般のツアーでは3時間か5時間の見学なので、それよりは長い見学でしたが、それでもかろうじて興味あるものを一通り見ることができただけでした。

エリミタージュ美術館は、冬宮(右)、小エルミタージュ(中)、旧エルミタージュ(左前)、新エルミタージュ(左奥)、劇場(左隅)の建物が合わさっています。各建物は廊下で結ばれているため、歩いている時は一つの建物として感じられ、三階構造の美術館の中は迷路のようになっています。

冬宮は、皇帝が冬に過ごす宮殿で、ピョートル大帝が、現在のエルミタージュ劇場付近に建てたのが始まりです。その後エリザベータ女帝の時代に現在の冬宮の建設が始まり、エカテリーナ2世の時代に完成しました。

一方、エカテリーナ2世は、1764年に225点の美術品をベルリンの商人から購入し、その後も美術品の収集を続けたことから、その保管・展示のための建物の建築も始まって、小エルミタージュや旧エルミタージュが建てられました。

エルミタージュとは、「隠れ家」のことで、エカテリーナ2世は、そこで自分の時間を楽しんだといいます。その後も美術品の収集は進められ、ニコライ1世の時代には新エルミタージュが建てられました。

エルミタージュ美術館は、展示されている美術品のみならず、華麗な装飾を施された宮殿そのものを鑑賞するのが楽しみになります。

エルミタージュ美術館で自由見学時間がある場合は、地球の歩き方のガイドブックの部屋番号入りの館内図を拡大コピーして持っていくことをお勧めします。各部屋には番号が付けられて、通路が分かれる所には、その方面の部屋番号が示されています。迷路歩きには慣れているつもりでしたが、コピーをベタ読みしながら歩く必要がありました。

団体入り口に進むと、奥に大使の階段(ヨルダン階段)が見えていました。

入り口の先には、彫刻が置かれていました。

これは、ラオコーン像ですね。

現在ヴァチカンのピオ・クレメンティーノ美術館にあるラオコーン像は、最も好まれた像で、沢山の模写した像が造られたといいます。これもその一つということになります。

ピオ・クレメンティーノ美術館のラオコーン像

手の先の様子が違っているのは、発掘された時は手の先が失われていたため、想像により補われたためです。現在のピオ・クレメンティーノ美術館のラオコーン像は、後に発見された曲げられた手がその破片という結論を得たことによって、延ばした手が曲がった状態に直されているようです。

大使の階段(ヨルダン階段)は、皇帝に謁見に来た大使がここを上り下りしました。

エルミタージュ美術館に入場して、最初に現れる見所です。休憩所のカフェは1階にあるだけなので、昼を挟んだ見学になる場合は、この階段をなんどか行き来することになります。

優先入場のため、階段にほとんど人がいない写真が撮れていますが、一般入場の時間になると大混雑になっていました。

建築家ラストレッリによる設計で、華麗なバロック様式の装飾が施されています。

天井には、イタリア人画家ディツィアーニの絵がはめ込まれています。

鏡が奥行きを深く見せています。

階段の踊り場を見下ろしたところ。

階段を登った先の将軍の間を抜けます。

ピョートル大帝の間(小玉座の間)が現れます。

ピョートル大帝の栄誉を讃えるために造られた小部屋で、正面にはピョートル大帝とミネルヴァ女神が並ぶ絵が飾られています。

ピョートル大帝の間(小玉座の間)を抜けると、紋章の間が現れます。

金きらの壁に目が奪われますが、寄木細工の床もきれいです。

天井にも装飾が施されています。

シャンデリアの光も室内装飾の華麗さを増しています。

窓の外を見ると、美術館の入場者の長い列ができていました。