この日はアーグラーからジャイブルへのバス移動でしたが、まずアーグラーの南西37kmにあるファーテーブル・スィークリーによりました。

ファーテーブル・スィークリーは、ムガル帝国の第三代皇帝アクバルの建てた都跡です。世継ぎに恵まれなかったアクバルは、ここに住む聖者の予言によって男児を得たことに喜び、首都をこの地に移転させます。5年をかけて完成した都でしたが、水が乏しいことから14年で放棄されて、廃墟になってしまいました。

バスは、2kmほど手前の駐車場までで、そこから丘の上の入場口までマイクロバスに乗り換えて進みました。

ファーテーブル・スィークリーは、モスク地区と宮殿地区に大きく分かれますが、今回見学したのは宮殿地区だけでした。

マイクロバスを下りたところから見たモスク地区。入り口であるブラント門を横から見ているようです。

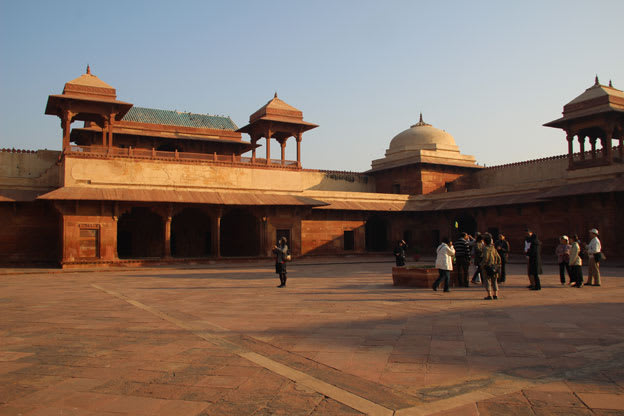

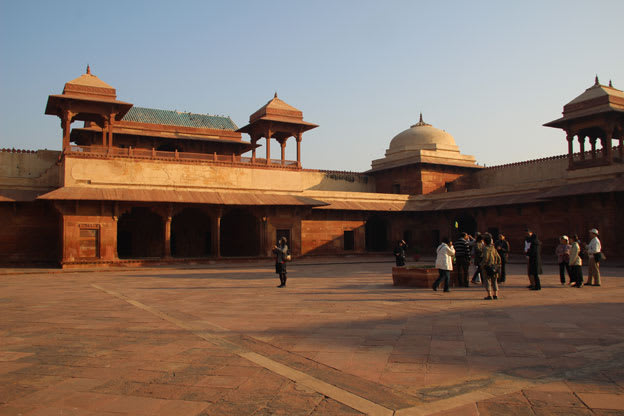

宮殿地区に入るとジョバ・ダイ宮殿があります。

ジョバ・ダイ宮殿は、アクバル帝とその妻たちが住んだところです。

アクバル帝には、ヒンドゥー教のジョバ・ダイの他にイスラム教とキリスト教の妻がおり、それぞれに建物が与えられていました。

続いてパンチ・マハール

五重の塔が設けられています。

パンチ・マハールに隣接して池が設けられており、その脇にはアクバル皇帝がくつろいだり側近と合った執務室のクワーブ・ガーがあります。

建物は、赤砂岩で作られて、赤みを帯びています。

壁の彫刻も良く保存されています。これはイスラム世界で一般的な葡萄の模様です。

幾何学模様。

目隠しと風通しのための透かし彫りが施された窓。

ザクロのようです。

何本も立ち並ぶ柱は、イスラム建築の特徴の一つですね。

木彫を思わせるような彫刻です。

鳥が彫られていますが、後世のイスラム教徒によって鳥の頭が削り取られてしまっています。

中庭にはます目が引かれていますが、これは人間を駒にしてバチンというボードゲームを行うためのものです。皇帝は、パンチ・マハールの五重の塔の上からゲームを眺めたといいます。

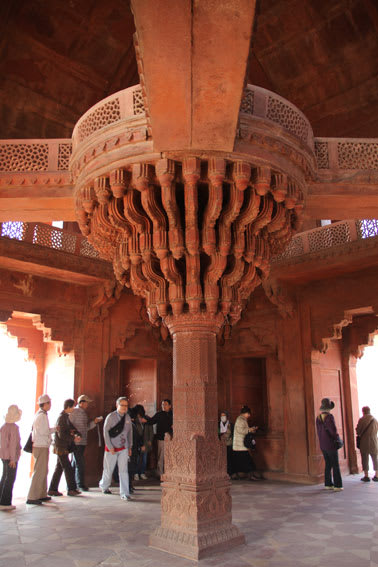

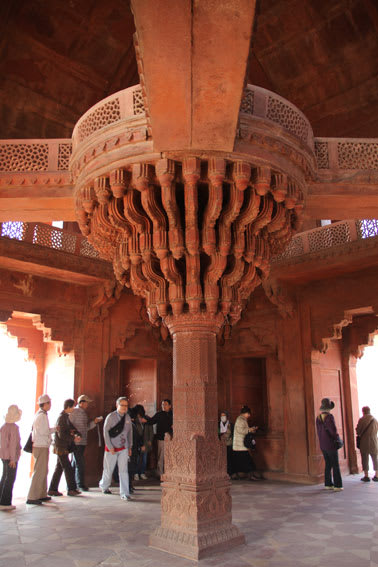

中庭の奥にあるのはディワニ・カース(風の塔)です。

内部には、風変りともいえる玉座が置かれています。円柱の上に座った皇帝を見上げることになります。

ディワニ・アーム。緑の庭を取り巻くように謁見の間が広がっています。

バスに戻ってファーテーブル・スィークリーを離れましたが、頑丈な城壁で囲まれているのが判ります。

14年で都を放棄することになりましたが、強大なムガル帝国にとっては、財政が傾くというほどのこともなく、離宮の一つを放棄したという程度のことであったようです。

ファーテーブル・スィークリーは、ムガル帝国の第三代皇帝アクバルの建てた都跡です。世継ぎに恵まれなかったアクバルは、ここに住む聖者の予言によって男児を得たことに喜び、首都をこの地に移転させます。5年をかけて完成した都でしたが、水が乏しいことから14年で放棄されて、廃墟になってしまいました。

バスは、2kmほど手前の駐車場までで、そこから丘の上の入場口までマイクロバスに乗り換えて進みました。

ファーテーブル・スィークリーは、モスク地区と宮殿地区に大きく分かれますが、今回見学したのは宮殿地区だけでした。

マイクロバスを下りたところから見たモスク地区。入り口であるブラント門を横から見ているようです。

宮殿地区に入るとジョバ・ダイ宮殿があります。

ジョバ・ダイ宮殿は、アクバル帝とその妻たちが住んだところです。

アクバル帝には、ヒンドゥー教のジョバ・ダイの他にイスラム教とキリスト教の妻がおり、それぞれに建物が与えられていました。

続いてパンチ・マハール

五重の塔が設けられています。

パンチ・マハールに隣接して池が設けられており、その脇にはアクバル皇帝がくつろいだり側近と合った執務室のクワーブ・ガーがあります。

建物は、赤砂岩で作られて、赤みを帯びています。

壁の彫刻も良く保存されています。これはイスラム世界で一般的な葡萄の模様です。

幾何学模様。

目隠しと風通しのための透かし彫りが施された窓。

ザクロのようです。

何本も立ち並ぶ柱は、イスラム建築の特徴の一つですね。

木彫を思わせるような彫刻です。

鳥が彫られていますが、後世のイスラム教徒によって鳥の頭が削り取られてしまっています。

中庭にはます目が引かれていますが、これは人間を駒にしてバチンというボードゲームを行うためのものです。皇帝は、パンチ・マハールの五重の塔の上からゲームを眺めたといいます。

中庭の奥にあるのはディワニ・カース(風の塔)です。

内部には、風変りともいえる玉座が置かれています。円柱の上に座った皇帝を見上げることになります。

ディワニ・アーム。緑の庭を取り巻くように謁見の間が広がっています。

バスに戻ってファーテーブル・スィークリーを離れましたが、頑丈な城壁で囲まれているのが判ります。

14年で都を放棄することになりましたが、強大なムガル帝国にとっては、財政が傾くというほどのこともなく、離宮の一つを放棄したという程度のことであったようです。