ギョレメ野外博物館は、ギョレメ谷にある岩窟教会群を総称したものです。

4世紀、ローマ帝国の迫害を受けたキリスト教徒たちはカッパドキアに隠れ住みました。キリスト教はローマ帝国に公認されますが、その後イスラム勢力が広がってきたことにより、キリスト教徒は地下や洞窟に隠れ住むことになります。現在の教会は11世紀頃に造られたものです。

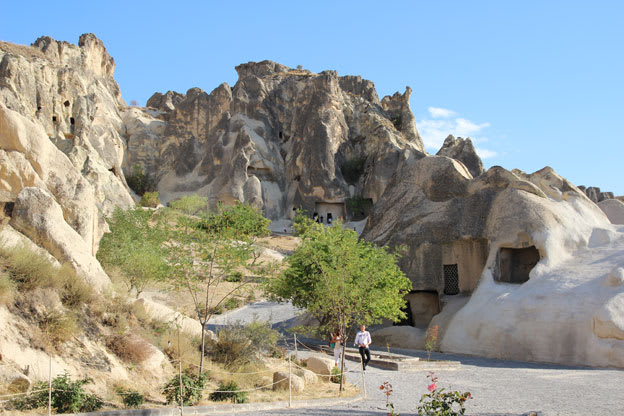

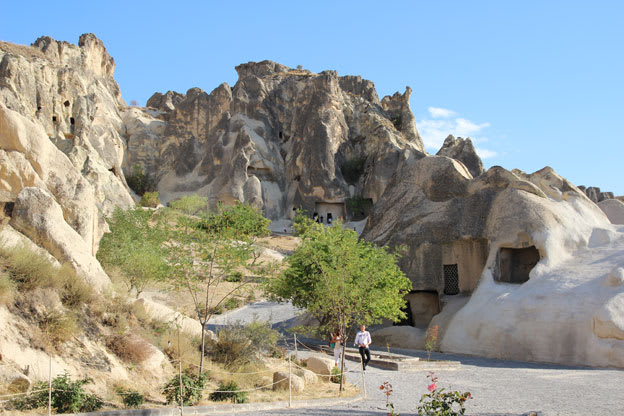

入り口にはクズラル聖堂がそびえています。

奥の岩山に洞窟教会が造られています。

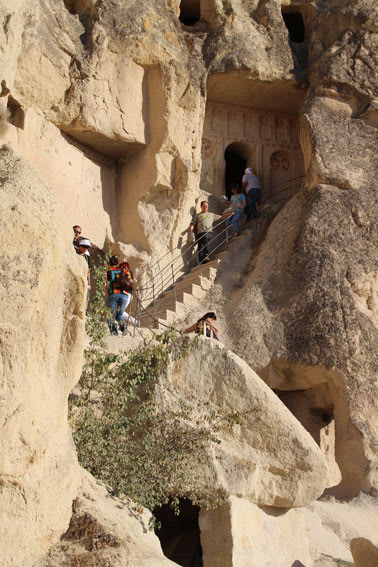

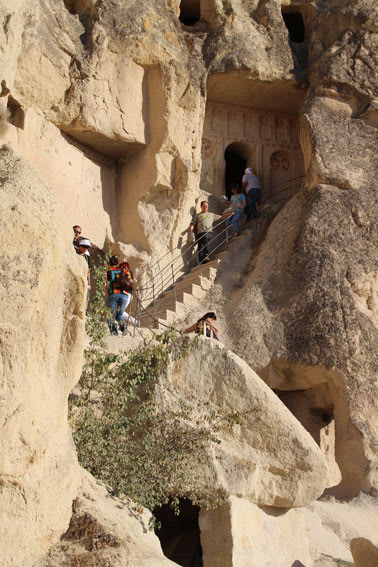

岩に彫られた通路を進んでいきます。

まずはエルマル(りんご)教会を見学しました。教会内部ではフレスコ画を見学できるのですが、写真撮影禁止のため、現地で購入したガイドブックからの写真を載せておきます。

エルマル(りんご)教会は、9個のドームと4本の円柱を備えたギリシャ式十字型設計の構造を持っています。

教会は11世紀中旬から12世紀はじめに造られたものです。

続いてユランル教会(へびの教会)を見学しました。

内部は長方形型で、セントジョージの龍退治が描かれていることからへびの教会と呼ばれています。

坂を上がって奥に進んでいきます。

写真の左にカランルク教会(暗闇教会)の入り口があります。

カランルク教会(暗闇教会)は、別料金が必要なため、見学者も少なかったですが、内部のフレスト画は、前二つの教会以上に見事でした。時間が許すなら、見学することをお勧めします。

最後の晩餐のフレスコ画

カランルク教会(暗闇教会)は十字架設計で、ドームや円柱で構成されています。壁画は、受胎告知、最後の審判、十字架のイエスなどのキリストの生涯の場面が描かれています。

暗闇の教会では、小さな窓から僅かな光しか入らなかったため、壁画の色彩が良い状態で保存されています。

カランルク教会(暗闇教会)の入り口の上を見上げると、壁に描かれた模様が残されていました。

ユランル教会(へびの教会)とカランルク教会(暗闇教会)の間には、貯蔵庫、台所、食堂のための部屋が設けられていました。

岸壁上部に設けられた教会をのぞいてみました。

奥の小部屋。

脇の小部屋の奥にはフレスコ画が描かれていましたが、立ち入りできなくなっていました。

ギョレメ野外博物館では、美しいフレスコ画が残されていることで知られているサンダル教会がありますが、修復で閉鎖になっていたようです。

4世紀、ローマ帝国の迫害を受けたキリスト教徒たちはカッパドキアに隠れ住みました。キリスト教はローマ帝国に公認されますが、その後イスラム勢力が広がってきたことにより、キリスト教徒は地下や洞窟に隠れ住むことになります。現在の教会は11世紀頃に造られたものです。

入り口にはクズラル聖堂がそびえています。

奥の岩山に洞窟教会が造られています。

岩に彫られた通路を進んでいきます。

まずはエルマル(りんご)教会を見学しました。教会内部ではフレスコ画を見学できるのですが、写真撮影禁止のため、現地で購入したガイドブックからの写真を載せておきます。

エルマル(りんご)教会は、9個のドームと4本の円柱を備えたギリシャ式十字型設計の構造を持っています。

教会は11世紀中旬から12世紀はじめに造られたものです。

続いてユランル教会(へびの教会)を見学しました。

内部は長方形型で、セントジョージの龍退治が描かれていることからへびの教会と呼ばれています。

坂を上がって奥に進んでいきます。

写真の左にカランルク教会(暗闇教会)の入り口があります。

カランルク教会(暗闇教会)は、別料金が必要なため、見学者も少なかったですが、内部のフレスト画は、前二つの教会以上に見事でした。時間が許すなら、見学することをお勧めします。

最後の晩餐のフレスコ画

カランルク教会(暗闇教会)は十字架設計で、ドームや円柱で構成されています。壁画は、受胎告知、最後の審判、十字架のイエスなどのキリストの生涯の場面が描かれています。

暗闇の教会では、小さな窓から僅かな光しか入らなかったため、壁画の色彩が良い状態で保存されています。

カランルク教会(暗闇教会)の入り口の上を見上げると、壁に描かれた模様が残されていました。

ユランル教会(へびの教会)とカランルク教会(暗闇教会)の間には、貯蔵庫、台所、食堂のための部屋が設けられていました。

岸壁上部に設けられた教会をのぞいてみました。

奥の小部屋。

脇の小部屋の奥にはフレスコ画が描かれていましたが、立ち入りできなくなっていました。

ギョレメ野外博物館では、美しいフレスコ画が残されていることで知られているサンダル教会がありますが、修復で閉鎖になっていたようです。