「五寒」生じて国家無し と言われる現象 亡国の兆候

顕著になって現れる姿は、政治、宗教、法律によるものばかりではなく、民族そのものの経年劣化、あるいは循環の妙ともいえるものである。

分かり易くいえば、成功価値や幸福感の錯誤のようなものが人間と複合的社会の関係を考察する座標や、人そのものを観る「観人則」の亡失であるといってよい。

宰相、荀悦が憂いた偽、私、放、奢を表す「四患」もその例である。

以下「五寒」を照らして世俗の現象をみると、普段の情報知識とは異なる切り口でそり問題の本質が浮かび上がる。

つまり自身の置所を変えた新たな感覚による考察が浮かび上がることでもある。

《政 外》 政治のピントが外れる。

《内 外》 国外に危機を煽るなど内外のバランスが取れない

《敬 重》 敬われる人物の欠如 敬う意味の欠落

《謀 弛》 謀が漏れる ゆるむ

《女 レイ》 女性が烈しくなる。荒々しくなる。

女(ジョ) 厲(ライ・レイ) なぜか国家の衰亡期には女性は烈しくなるという

平成19年(2007)幕開けは二つのバラバラ死体事件と恒例の政治家と金にまつわる話題が各種マスコミ媒体を賑わした。

格差社会、年金、憲法と鎮まりのない議論とかいう、言いたいことの争論が社会の耳目を集めているが、刑事ものの探偵宜しく枝葉末節な推論に大衆も口角泡を飛ばして参戦している。

まるで末世の騒々しさの様相である。忌まわしいことではあるが、これほど多種多様な犯罪が日夜行われると社会や国家の真の存在意義を問いたくもなる。

政治課題として憲法改正、教育基本法改正、郵政民営化、道路公団改革など、それぞれ政治家、官僚、有識者、専門家といわれる人々が掲げる国民の為、国家百年の計などという大義が部分の埋め合わせ論となり、かつ人間の欲望が混迷の種となり、社会全体の風儀や人の情緒を喪失させ、総ての根幹であり政策の大前提である人心の安定と調和がとれない、いやその在り所さえ判らなくなってしまっているようだ。

また、そのような切り口にある問題の掲示を、観念的、具体性がない、はたまた科学的根拠が希薄であると、問題解決の前提である人の「意識」や「直感」を生み出す俯瞰性や下座観、あるいは時の経過から推考する考察を遮断するために起きる先見性の欠如に加え、他との調和に欠かせない譲り、委ねることの前提となる「礼」と「分」を否定する争論に陥っていることも大きな因となっている。

つまり、「部分は全体を表さない」というハイゼンベルグの論を人間学的、社会的にも実証しているかのようです。簡単に云えば、選択したものに間違いがあれば、言い訳を生じ、イヤイヤ選択したものの失敗は文句を生む。それゆえ選択に伴う責任を回避して無関心を装う大衆が増え、自らが全体の一部分であるという存在すら希薄になる現象である。

これが愛という共通語によって最小限のパートを組む夫婦はどうだろう。

愛といっても財、家屋、地位、学校歴、美麗、はたまた自らの自己愛を充足させてくれる存在などあるが、ここでは一般形式を満たした夫婦を考えたい。

2005年、浮俗では既婚者の男が女を殺害する件数は一年間に80件、逆に女が男を殺すのは120件、つまり三日に一人は夫が妻や内縁に殺害されている。

理由はさまざまだが、総じて金、嫉妬、ではあるが、近頃ではプライドを汚されたという理由も多くなっている。殺害の仕方も焼殺、切り刻むバラバラ殺人、あるいは食事に混入した毒物など女性らしくも、いやそれもより巧妙になってきている。

昔は独占欲から別れ間際の殺人だったが、近頃ではドメスティックバイオレンスでも離婚せず虎視眈々と復讐の機会を探るという陰湿な犯罪が増えている。

この他に幼児虐待から殺害、子供の親殺し、あるいは兄弟姉妹同士の殺害など枚挙がない。

あの大江戸八百八町といわれた江戸でも武士は二本差し、渡世人、用心棒はドスを懐に入れていたが、殺人事件は数えるほどしかない。なにしろ殺人があると半年ばかり街中の話題に耐えたとも言う。幕府開設当初8割の男子は独身だったせいもあるが、あのゴールドラッシュの西部劇を見るようで女性は大事にされていた。たまに長屋で祝儀があれば「内の女房は何々家の腰元さがり」「前は大店の女で・・」などと自慢さえしていた。いくら女性が少ないからといって、御手つきばかりではなかった筈だが、それも出自のブランドだった。

厳然とある士農工商という役割区分は夫々のエリアに調和をもたらしただけではなく、個々の嫉妬、怨嗟など軋轢や混乱の因を吸収できる楽天さがあった。

また無常観という諦観が、「分」の矜持に似て存在していた。それはお上の権威もさることながら、村八分に代表される陋習(掟、慣習)や、支配者や長(オサ)の学問や規範が今のように多様ではなく、ごく自然に受け入れられる人心の素地があった。

また各層を総覧する支配階級には儒教やそれと一体になった山鹿素行の武士道得、または地域の実利学である郷学、塾が庶民の身近にあったことが、よりその有効性を高めている。力や権威とはいうが、力が財、学校歴、資格、という名目唯物ではなく、強いものの忠恕や庶民の人情が、あの大岡裁きに見るように官民一如であったことも否めない事実だ。加えて共通理解の淵が可能な範囲にあったということだろう。

翻って民主と自由を掲げるシステムではあるが、これほど個々の人々が乖離することになるとは・・、いくら欲望のコントロールが効かず、かつ助長させる外的要因(宣伝、思想)があったにしても、これほど人の心の自制心が弱いものなのか・・、ときおり強権のささやきが欲しいものだと思うことがある。

あの鬼平犯科帳の主人公長谷川平蔵は武士の強権によって捕縛したもの(虞犯、無宿物)を、石川島の寄場に集め殖産(手に職をつける)事業を行い、忠恕(権のもつものの優しさ)を添えて訓導している。

夫婦においても、官民においても触れ合う距離感が掴めなくなっている。自己喪失という難解な問題を身近に相対する人なり組織にリンクするにも、対象との位置感覚の境がおぼろげになる分裂した自由意識は、自発的な制御の在りどころさえ喪失して、他からの強制なり意識を超えた驚愕でしか解決がつかなくなっているからだろう。鼠の集団入水や天変地異を想起するような考えが起きるのもそのためだ。

なかには北朝鮮に描く強健国家の強制規律や貧乏と思われる環境に、我国に蔓延する怠惰な民情に起因する人々を矯正体験させたらいいとの片言があるのもその意があるようだ。

半知半解な自由意識や、己を知らない人権意識はとてつもない負荷エネルギーとして社会の融解を助長させている。殊に消費資本という主義システムを甘受した国家は、すべからず欲望のコントロール如何によって人々は時の集積(歴史)を分断忌諱しつつ、主である自身を時空に浮遊させるようになる。

また消費資本の発するバーチャルなプロパガンダ(宣伝)は、人々の表層知識を充足させることはあっても、人間関係に必須な人情の養いになるであろう、思索、観照の鎮まりにみる情緒性を陳腐なものとして廃棄してしまう。

犯罪に置き換えれば信頼に値しない関係、それも自己の都合の上のことが原因で犯罪や腐敗を誘引していることが多いことに気付くのはそのためだろう。単に法に抵触するなどの類ではない、陋規(習慣性、掟)にある善悪区別の迷走であり、成文化された法や制度では到底解決できないステージにこの社会は足を踏み入れたのである。

これも習い事のようだが、似て非なる隣国の永い循環サイクルに基づいた警言に知恵を借りることにする。

以下次号

松下政経塾

松下政経塾

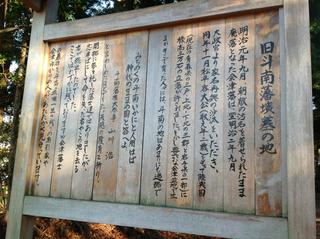

釜臥山 連山は恐山

釜臥山 連山は恐山 松平容保公

松平容保公 秩父宮御夫妻

秩父宮御夫妻