極東軍事裁判 インド選出判事 ラダ・ビノード・バル博士

『時が熱狂と偏見が過ぎ去り、女神が秤の均衡を保った暁には、賞罰のおく処をかえるだろう』簡訳

あのアメリカ、ソ連、今の中国など世界を相手に、お祖父さん、お祖母さんたちが戦って、白いコメなど口にすることもなかった時代があったことを知らない世代が多くなり、かつ軍人が現業公務員となった今どき流行りのAI合成映像と思いたいが、友人から元陸上自衛隊員佐藤正久議員の国会発言動画が送付されてきた。

厚木 マッカーサー

それは戦後間もなくGHQの意向に沿いつつ、いかに旧態の状況から脱却して新憲法のもと戦争放棄、武装組織の解体を謳いつつも、世界情勢の変化に新たな軍事組織編成の促しに苦慮していた時期の吉田茂総理の言葉の「間違い!」との発言であった。

今でも総理が統括する内閣で防衛部分を司る防衛省の行政職現業職員、制服組といわれる自衛隊員退職者が問う最高指揮官ヘの指摘である。

それは多くの隊員のあるべき姿への願望や、当然そうあるべきだと隊員もそのように願っているという、国民代表の議員に向かっての発言のようだった。

戦勝国の強大な軍隊の占領下において、敗戦した国家の指導者とすれば、頭を低くして嵐の通り過ぎるのを忍耐強く待つ時期でもあったと察する。

かといって軍組織が跋扈し、継続した国家の「維」を棄損しかねなかった戦前の状況を繰り返すことのないよう、吉田氏なりの慎重な言葉を新編成の自衛隊員に述べている。それは憲法下において継子扱いのような組織への、矛盾した現況を共に、伏して協働しようとする最高指揮官としての、声を潜めた覚悟のような言葉だった。

旧軍なら考えられないような部下への低姿勢だが、激戦下では大元帥には誤った戦況を伝え、現地の詳細を把握せず机上で指揮をする参謀、陸海の予算確保争い、錯誤のある情報伝達、改めることを良しとしない陋規(狭い範囲の掟や習慣)など、吉田氏にとっては繰り返してはならないことへの憂慮か心中にはあったろう。その意味では二つ意味が浮かぶ状況だった。

国際貢献

令和の現況は、近隣諸国の動向に応じ、戦勝国の要求があったと思われる防衛予算の増大、戦勝国米軍の指揮に沿った配置と共通装備品の購入、経験したこともない莫大な資金の運用でも、冗費、受注先からの便宜供与や天下りなど、吉田氏が憂慮したもう一つの心配の種が増殖している。

それは政治でもコントロールできない吉田氏が想像したような状況の出現だ。

吉田茂は自衛隊創設時、隊員に「控え目であることを耐えてほしい」と。

しかし、陸上自衛隊出身の佐藤正久議員は、「これは間違っている・・。尊敬されるべき立場だ」と、自衛隊、海上保安官、消防士、公安警察など現業組織をあげて発言している。

なぜ、自衛隊のほかを羅列したのか、それなら行政現業職と発すれば立場を共通なものとして国民の理解に分別はつく。

わかりやすくは肉体的衝撃が想定される公務員の職場には相応の待遇をと、国民代表者である議員に請うべきだ。

あえて元自衛官が語らずとも国民は承知しているが、議員を通して元自衛官が国民に向けて「自衛隊ほ連呼した公務信は尊敬されるべきだ」と大言すれば、昨今の議員の金にまつわる不祥事、毎日のように多発する警察官の犯罪行為、教員による破廉恥な事件に、あきらめにも近い怨嗟の思いを持つ国民の耳に、果たしてどのように届くのか、生命財産の守護、安全安心を声高に謳う議員なら判らぬはずはない。

仲間の国会議員なら聴いてくれる拍手もするだろう、また感動するものもいるだろうが、市井の賢者は、あの時のたどった道と,苦い想念がはたらくだろう。 何よりも大内山のご心痛はいかばかりかと拝察する

片腹が痛い四角四面な建前ではあるが、先ずは部下が直属の上官を信頼する環境を醸成し、上官や司令官は国民の代表者である最高司令官たる内閣総理大臣を信頼し、尊敬に値するであろうとする立場を護持し、その命令に生死をかけて精励しなくてはならない。それが自衛官の誓詞の所以であり、自衛官応援隊長を自認する国会議員として、佐藤氏の後背組織へ向かっての厳言でなくてはならない。それでこそ不特定多数の安寧を護持する貴員の国民に対する誓詞ではないだろうか。

被災地で膝を折りねぎらいのお言葉を・・

尊敬なるものは各々国民の内心にもともと存することではなく、慎重に観察しながら湧きいずるものでなくてはならない。とくに旧軍の禍福の逸話や国民の体感に観る、防人、武人、軍人と呼び名は変化しつつ、かつ変容する姿を心中に留め置きながら、現代の行政職自衛官の様態を「尊敬するべき」あるいは見倣うベキ人間像として、慎重に遠望している(眺める)いるのが、世上の実態ではないだろうか。

これは、政党政派や思想信条を内包する難儀な煩問ではなく、無関心、ことなかれの浮俗の様相に、ふだんの生活では語られることもない死生の臨場を直視することで共感を生み、たとえ模擬環境でも想像し察することへの促しが必要なことだろう。

地球の表皮では休むことなく軍事紛争が続いている。想像はいつ何時でもできることだ。怯え,恐れ、破壊、殺戮は、他山の石ではないはず。

※「匹夫に責あり(ひっぷにせきあり」、防衛を職掌とする自衛官のみならず、国民にもその責はある ※ 国の興亡の責任は等しく国民にもある

まさに言辞を「控える」意味は、自衛隊だけでなく、国民にもいえることなのだ。

それではその尊敬に値する立場の自衛官は、その「尊敬」されることを求めているのだろうか。

命を懸ける職域だから尊敬に値するなら、代議士も「皆様のために粉骨砕身、死ぬ気で国民の生命。財産を守ります」と、そして、「どうか国会に送り出してください」と哀願し、誰彼もなく低頭し、土下座までしている。その反面、選挙ポスターの多くは、白い歯を晒して何故か、微笑んでいる。

近ごろは、出身組織および家族縁者、あるいは天下りOBの関連企業からの資金援助なり支持で、めでたく議員に当選した諸氏の多くは、出身組織の組織的内の煩悶を隠しつつも、組織を背景に威をふりかざす夜郎自大のように野暮な姿を晒すようだ。

よく「錯学」として、怯えを守りとして、暴を勇としたり、詐言、詭弁を智があるとする風潮がある。国家の衰亡期には表れる姿だと碩学安岡正篤氏は故事引いて警鐘している。

安岡正篤氏

むかしのことだが、地域には尊敬される人たちが身近に存在していた。

当時は自称労働者教員ではなく恩師といわれた先生、医師、駐在所のお巡りさんなど、結婚式や町の催しにも来賓で招かれる存在だった。しかし現代はそれらの職域に庶民の怨嗟が渦巻いている。

職域には信頼をもととした尊敬なるものがあったが、多くは形式的な立場や職業ではなく人物そのものに観ていた。だが組織の論理なのか、法なり仕組みなどに埋没し、本来の関係性を希薄な状態に変化してきた。

それまでの、医は仁術、教育は魂の継承、人情は国法より重し、といったことが固陋なこととして忌避されるようになると、本来あった人物像に倣う(人物目標)意識は希薄になり、いまは謙譲や尊敬といった意味さえ失われ、職域でも事なかれ、ヒラメ、下克上さえ惹起するような浮俗となっている。

防衛なるものを考えるに、軍事力、経済力など数値で国力を測り、他国と比較しているが、多くは努力すれば数値は上がる範囲ではある。本来の国力は社会の深層にある人々の情緒性と協調の姿であろう。この欠落は社会をいつの間にか衰えさせ、人心すら微かになってしまう。まさに防衛の後背を支える基本的部分の亡失だ。

佐藤氏が「尊敬すべき・・」の本筋に援用する、海上保安庁は国土交通省、消防は総務省、自治体、公安警察は警察庁、自衛隊もそうだがすべて内閣総理大臣指揮監督下における行政職職員だ。

戦前は陸海の軍組織と、参謀本部をもつ形式だが、天皇の統帥のもと政治とは離れ、大元帥(天皇)指揮下の軍隊だった。

つまり今流にいえば行政職役人ではなく、異を唱えれば天皇の大権を用いて統帥権干犯などと、軍組織にかかわれないような状態だった。それゆえ独自の気風と高い矜持を涵養する武人もいたが、なかには官位褒章も軍服を埋め尽くすように勲章や記章を貼り付け、つねに常在戦場の気概なのか、平時でも軍服,長靴、日本刀で巷を闊歩していた。当時は軽便な「尊敬」ではなく、国民から「畏敬」されるべき武人も少なからず存在した。

露天商 朝鮮戦争

陸海は養成機関をもち成績の良いものの多くは職業軍人、今でいえばキャリア軍人で、戦前は神のような存在として好待遇で経歴を重ねていた。

その頃の教育は旧制、戦後は新制と変わってきたが、その端境期に大学にも変化があったという。食事中は騒がしくなり、マナーも緩み、校歌さえも古臭いと歌わなくなった。

それ前までは、食事の所作、長幼を弁えた言葉の分別、家庭を含めて様々な成文(条文を文章化)、不文(習慣化された掟や習慣)を問わず道徳律を基とした教養を修めた学域、職域での独自の矜持があった。

上司、組織も能力だけでなく、浸透した人格を人間の在りようとして、軍でいえば職業軍人として顕示される「容、像、体」を部下の倣いとし、錯覚した人物観は土壇場において不明な行動を推考するような、人物眼、つまり人を観る、量るような、知識、技術など習得以前に修めるべき人格、識見を涵養する前提があった。

当時は教養や見識を活かす「胆識・胆力」も人物を測る目安であった。

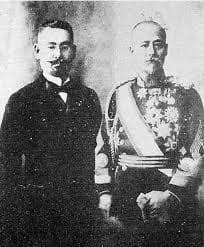

あの官界でも偏屈で大風呂敷とみられていた後藤新平だが、児玉源太郎は台湾民生長官に抜擢している。医官らしく先ずは防疫と生活の順化として、その前提は現地人、本省人、日本人の特性をみて協働と調和を施策の前提として、住民には既得権に増長した植民地官僚の怠惰な職務態度を改めるべく、高官、官吏1000人近く罷免している。

後藤新平 児玉源太郎

日本からは無名だか気概を以て台湾を再興できる若手の技官、官吏、警察官を招集して、発展の基礎を作っている。

人を観て、人を育て(特徴を伸ばし)、その人物に資材を委ねれば、超数的(机上の期待以上の)成果を上げることができると、八田与一、新渡戸稲造などを現地人を含め多くの人材を育てている。

この「人を観て」が重要だが、いま時の人格を何ら代表しない附属性価値である地位、名誉、財力、学校歴(学歴ではない)では後藤を登用しなかった。

元はといえば智将と謳われた児玉源太郎の人物を観る目の秀逸さだが、要は現代人が狂騒している前記の附属性価値になんら人間の生きること、活かす意味を感じていないのだ。

まして名を売り、称賛されることを避け、小欲(目前の些細な我欲・ヤリタイこと)を滅して、大欲(私ではなく公の意識、行うベキこと)に生きる道を軍人の至上の命題としている。

役人、軍人の多くは、何よりも昇官を生涯の価値としているが、裏返せば、その所以は平時ではなく、戦時に前線で生死を超えて死闘を繰り広げる兵の存在ゆえのこと。

シナ派遣軍 若杉参謀こと、三笠宮殿下

「若杉参謀の訓示」

(某組織での講話所感に応答した筆者の拙文抜粋)

・・・外形的にはそうですが、内面では生身の隊員諸士の問題意識や疑問など、矛盾の要因を知りつつも、遊惰にも映る浮俗の声や無関心、ことなかれ、あるいはヒラメと称する諸部門の様相など、理解が混沌として整理もつかず、まして気風は何となく分かっていても、自己に落とし込めば、職掌任務さえ自縛するかのようなハラスメント、内規や法の適応の煩雑さなど、知っていても言葉に出ない、学んでも行えないような環境認識が滞留することもあります。そして次は下剋上の招来です。

ものは考えようです。貴官は内心の自由は担保しています。加えて内包している自己への問いに潜む矛盾や、誰もが葛藤さえしている適わぬ自己能力や適応の計測など、集合体では明らかにできない内心の吐露は、秘かな共感となり新たな結合を誘引する心情の理解となることもあります

夫々、組織においては上意,中意、下意の立場や意見もありますが、あくまで職掌上の問題だけでなく、辿る経験での思いは同じです。

歴史上の例ですが、日中戦の泥沼化で難渋していた頃、派遣軍の若杉参謀

が将兵を集めて問いました。「日中戦の泥沼化の原因を端的に記すように」

援蒋ルート問題・・・、兵站の不足・・・、さまざまでしたが若杉参謀は納得しません。

「ここに的確な答えがある。沢井中尉読みなさい」

中尉は怯むことなく「日本軍が真の日本人に戻ることです」と読み上げた。

参謀は発した「略奪暴行をはたらいて、なにが皇軍か。何か聖戦か。」と。

陛下の軍隊と掲げながら、陛下に御心に沿った軍隊なら、異民族の地においてこのような行為はできないはずであり、民間人に恨みを持たれるような軍に成果は望めないと。

参謀が外したあと副官は部隊幹部にこう話した。

「まあ、その、今回のことは、その・・無かったことにするので・・」と蓋をするかのように若杉参謀の行為を無視した。事なかれ、ヒラメ、隠蔽、軍事エリートは異郷においても戦火に逃げ惑う無辜の民のことを無視し、国内向けの戦績評価にとらわれていたのです。

参謀が司令官に指示して集合させたり、訓導することは組織上、ありえないことだが、若杉参謀は仮名の軍職で、「若杉」は三笠宮殿下の御印で、止む止まれぬ行動でした。

この時も当初は現地居留日本人保護と経済権益、つまり「日本人の生命と財産を護ることを目的」として掲げた一つの戦争でした。しかしその行為は沢井中尉が喝破した「真の日本人」とは異なる土壇場の姿でした。

異民族に普遍な人情(譲り合う忠恕の心)、王道でなく覇道に陥った武力集団を若杉参謀は戒めたのです。

ちなみに佐藤隊員が指揮統率した国連援助部隊は、現地の異民族の苦難に応える畏敬の存在として今なお語り継がれる偉業です。それは国なる存在を超えて、今後起き得るだろう如何なる恩讐にも復た良縁の興り得る行動として、かつ、内には民族の足跡として後世に刻まれることでした。

あの日本海海戦で世界的な名声を得た東郷平八郎は、明治神宮参拝を日々の倣いとしていた。参道に歩を進めるその印象は、まるで敗軍の将のように、うつむいて足も重いようだったと記述されている。それは何ら恩讐もない日露の若者たちが大勢亡くなってしまったことへの哀悼だった。乃木希典も戦地となった朝鮮の子供に「生まれ育ったところで外国の戦闘が行われることは忍びない・・」と涙ながらに童の頭を撫でていたという。

秋山真之

海軍参謀、秋山真之は戦闘中のデッキで、「これで抑圧された植民地アジアの民が再興できる・・」と日本が魁となった海戦の趨勢をえがいていたと、心友の山田純三郎は回顧している。

その山田も「国愛すれば国賊」の章で、秋山さんは戦勝で狂乱し褒章を期待する軍人の群れを避け、孫文の中国近代化革命の援助に奔走したため、秋山将軍は精神がおかしくなったといわれていたと記している。

【秋山真之氏について】

(某組織での筆者講話資料抜粋)

秋山真之 (日露戦争時の連合艦隊参謀、日本海海戦の立役者)

受講訓話

教官から話を聞くことは啓発の端緒にはなっても、知識が増えるだけで諸君の知識が増えることにはならない。

戦史を研究し、自分で考え、さらに考え直して得たことこそ諸君のものとなる。たとえ読み取り方を間違っても、100回の講座を聞くより勝る。

そして、学生の書いた答えが自分の考えと違っていても、論理が通っていて、一説を為しているとすればそれ相当の高い点数を与えた。

もし教官が自分の思い通りでなければ高い点数を与えないというやり方をすれば、学生は教官に従うだけになって自分で考えなくなる。

その様では、いざ実戦で自分の考えで判断し、適切な処置をすることができなくなってしまう。

≪真之の戦争不滅論講義≫

「生存競争は弱肉強食ある.そして奪い合い、報復する」

「戦争は好むべきものではないが、憎むべきではない」

「大国といえども戦いを好む国は危うい。平和といえど、戦いを忘れた国は亡びる」

「戦争を嫌悪して人為的に根絶しようとして、かえってこれに倍する惨害に陥ることを悟らない国も、必要以上に武力を使って、手に入れたものより、失ったものが多い国も哀れむべきだ。」

そして要諦は「天地人」と説く。

- いかなる天候、いかなる機会、いかなる作戦

- いかなる地点をとり、いかなる地点を与えてはならない。

➂ 人の和が重要。いかなる統率のもと、いかなる軍を配置し、いかにして将官の命令を徹底するか、これが人である。

母からの手紙と兄の名刺

「もし後顧の憂いあり、足手まといの家族のために出征軍人として覚悟が鈍るようであれば、自分は自決する」

この母の手紙と写真、そして

「這回(このたび)の役(戦争)、一家全滅するとも恨みなし」

と書いた兄好古の名刺と一緒に軍装の内ポケットに入れていた。

まさに後藤田官房長官が中曽根総理に諫言した「戦地に隊員を出して、もし戦争になったら、国民に覚悟はありますか・?」と。

国内事情を俯瞰し、まさに戦争の実態をを知るもの気概ある忠告でであった。

(以上講話資料」

※ 講話の終わりに「防大でも修得した内容とは思いますが・・」と加えた。

山田純三郎 孫文

兄好古(秋山)も、中央に留まって軍人としての栄耀栄華を望まず、故郷松山に戻って中学校の校長になって生徒を慈しんでいる。西郷も郷の村長になっている。

破壊、殺人で栄誉を得て名を立てても、襟にバッチを飾って「国家のため、皆さんのため」「尊敬しろ」と土下座、低頭、あるいは空威張りするような醜態は当時の武人の倣いではなかった。

日露の大戦は秋山真之が揮毫もしている天祐のような勝利だったが、喉元過ぎればの様相で、陸大、海大出身者でも平時になれば組織の慣性なのか、事なかれ、ヒラメ(上司迎合)が蔓延り、怠惰、堕落の道筋をたどるように、下剋上に進んだ。

戦果の数値主義、現場を知らない机上指揮、もちろん他の介入を許さない戦闘集団特有の秘密主義は、当然のごとく文書改ざん、隠蔽、廃棄が行われ、聖戦、皇軍の美名を掲げ、竜眼(天皇権威)の袖に隠れて、後の甚大な戦禍を誘引している。

敗戦の報では、各地の軍事施設、霞が関の官庁街では戦争遂行の関係資料が燃やされた。その光景は空襲でもあったと思われるくらい、全国津々浦々の官庁、村役場でも行われたが、占領軍のみならず国民にも見られてはならない証拠物なのだろう。

「文は経国の大業、不朽の盛事なり」

まさに、守ろうとした日本国の経国の歴史の証拠物を平然と棄損したのである。

エリートのこの国家的犯罪の習性は、最近も等しく国民は知ることとなった。

武士は耐える、忍ぶことを規範とし、矜持でもあった。

命のやり取りでさえ「尋常に勝負せよ」と、平常心で戦うことを旨とした。

目前の見も知らなった相手であり、恨みもない者の命を絶つ行為でも互いを謙譲したのである。

また、守るべき対象への謙譲を美徳とし、尽くしても欲するような下品を恥とした。何よりも褒められたり、崇めたてられることを避け、隠れた徳行(陰徳)を当然な行為として自らの小欲を抑制し、律することを旨とした。

まして、自ら「尊敬すべき」とは大声で唱えることもなく、近親縁者もそれに倣って控えることを近親の陋規(ロウキ 狭い範囲、隠れた掟や習慣)としていた。

たしかに人を沢山殺め、破壊すれば英雄の世界である。あなた方の為とはあるが、その行為の当事者は先に書いた英傑のように、また「天祐」(天のたすけ)と書す秋山真之の心情を察するに、敵味方なく国のために、靖んじて吾身を献ずる尊い精神こそ護持すべき戦(いくさ)の所以なのではないだろうか。

明治天皇ご崩御に ご夫妻で殉職 乃木大将

「控えることは間違い、尊敬すべきだ」という。

音感は理解できるが、日本人として、武人として残置すべきは、大声で唱える待遇や尊敬の念の哀願ではないような気がする。

まして、国権の一翼にあるものは、公意を以って、守るべき民への忠恕の具現した姿ではないだろうか。

旅順203高地 江の島 児玉神社

軍(人間)が変容する特異点

ペルシャ湾派遣に揺れたとき、後藤田官房長官の総理への諫言は「国民にその覚悟はありますか」だった。

逆に、国民の代表とする議員に「尊敬」を請う組織の実情を知らぬはずがないと察するが、その支持母体とする防衛組織に後藤田氏のように諫言すべきことは皆無なのか問うてみたい。

官業、民業の峻別と倫理観、組織の統御、募兵の現状と世相の実像など、内実をすれば誇れるものが乏しくなった構成員の所作だが、それは複雑な要因を以て構成されている国なるものにある、官民問わず数多の組織や構成員の状況を俯瞰すれば、まさに「外の敵、破るに易し、内の賊、破るに難し」(王陽明)の様相です。

戦前、成績優秀な人間は軍を志願するものが多かった。もちろん帝大進学も選択されたが志望は立身出世の風潮もあったが、国に仕え安定的生活担保という当時の国内事情も理由としてあった。

※(現在でも多額の奨学金に苦しむ学生に対して、返済肩代わりによって軍隊志願を勧める某国軍当局者も存在する)

当時の状況は軍事を以て国威を伸長し海外にも飛躍する政策の方向性であり、生産を高め市場を拡大するための国内外の平準化を企図し、くわえて将来の人口増大の懸念もあり国内では賄いきれない状況でもあった。

あの中国革命の孫文と桂太郎が東京駅の喫煙室での会話でもそのことが現れている。孫文は桂に問う『今後、このまま人口が増大したら日本はどうなりますか?・・・、その生きる道は満州です。どうか日本の手でパラダイスを築いてほしい・・・、でもシャッポ(帽子)は中国人です。そしてロシアの南下を防いでほしい・・・、機会が許せば、日本とシナは国境を撤廃してでも協力して、抑圧(西欧植民地)されたアジアを再び興しましょう』と述べ、二人は黙って立ち上がり固い握手をしている。

その内容をその後の姿にトレースすると、袁世凱に突き付けた二十一か条も外務省の小池、現役を退いた秋山真之らが撰文した日中盟約がある。署名は孫文、陳基美、日本側は満鉄理事の犬塚信太郎、山田純三郎だが、まさに袁世凱にあてた後の条約案の下敷きのように似ている。

その後の満州事変、清朝皇帝溥儀復位、満州国成立、の道筋は孫文の大経綸を復唱しているような行動だった。五族協和を掲げたパラダイス、国内の経済官僚による集中統制経済(重厚長大といわれる基幹産業の育成を端緒にした成長)は、わずか十年で目覚ましい繁栄をしている。

前提には、異民族に普遍に経綸、地政学、人間学、を活かして縦横無尽、臨機応変な「機略」、時節の変化によって敵と称される存在になった民族なり思想政治体制でも、再び恩讐を超えて良縁が再復するであろうとする遠大な歴史観、何よりも異民族に普遍な人情を厚誼の端とした深い識見と胆力が当局者(軍官僚、行政官吏、経済人、市井の賢者)には有ったようだ。

陸上自衛隊 災害復興

その意味では大欲だが、その欲が変質すると名利衣冠や権益欲、既得権が狭い範囲の「小欲」になると、競い、争い、詐術となり、やすやすと謀略に乗ずる状態に陥ってしまった。

しかも、国策として送り出した開拓民をソ満国境に入植させ、崩壊土壇場では国境まで数百キロに来たとの報が入ると、国境内数百キロ内側にあった首都新京の関東軍宿舎の高級軍人、勅任官らは夜陰に紛れ電話線を切って遁走している。本来は開拓民、満州国民を先頭に立って守るべき高級軍人、官僚、勅任官(天皇認証官)である。

彼らはこれを転進と称しているが、いち早く日本に帰って戦後も政治家、官僚、知事になり、経済界に入ったものは自衛隊装備品の受注で政官を巻き込む汚職事件を起こしている。

特攻隊など勇敢な青年の逸話もあるが、いまだ高校生の青少年世代を生きて帰れぬ死地に、後から続くと送り出し、組織が・・、上司の命令だから・・、時代が・・・、と戦後、幾たび聞いた武備を脱ぎ捨てた群れの姿である。

歴史の事実として、土壇場で高級官僚、高級軍人が逃げた歴史がある。

戦後、現地の古老たちは「ニセ満州はよかった」と回顧する。だが、すべてではないが、当時は尊敬されていた軍人の土壇場の姿を、あれは日本人ではない、おれ達と一緒に頑張った日本かわいそうだった。

「ニセ満州は、はじめは良かった、多くは歓迎した。しばらくすると長くは続かないだろと思ったので、いくつか用意していた旗を準備した。日本が負けた朝は満州国旗、昼になったら張学良の国民党旗を町中に掲げた。張学良の時は、少しは長く続くだろうと丈夫な生地で作ってあったのでそれを使った。それと満州国旗、日本国旗、ソ連国旗、共産党国旗を用意して、いつ変わっても良いように準備しているよ」

満州国総理,張景恵は「日本人は四角四面でよくない。一二度戦争に負ければ角が取れて丸くなるだろう」と語る。

旧軍のエリート養成は陸軍大学、海軍大学、官吏、医官は帝大が担った。

現代の自衛官の将官養成は防衛大学だが、隊員の充足率同様、卒業しても任官を忌避する学生が増えているという。事情は多岐にわたるが軍事組織の集団意識や、任官しても防大という区別意識、あるいはそれをアリ塚としての人事考査の環境、緊迫度を増す内外状況など、当然のこととはいえ、大学志願即自衛官への道程が、頭で理解しても腑に落ちない、つまり任官前提となる学び舎において解決不能に陥っているのではないかと感ずることがある。

「大学の道、明徳」要は自らの特徴を知り、存在目的(生きる、活かす意義)を明らかにする学び舎である。

防大は陸、海、空の違いはあれ、短期的に様々な部隊職掌を歴任し、狭い門だが将官、幕僚長などに昇官して、受注先の役職に再雇用されることもある。もちろん国立や有名大学の将官も多数存在するが、大多数は防大出身者で占められている。

なかには官僚独特の箔付けなのか海外の大学(多くは米国)に短期留学してなにがしかの資格を得て、帰国後将官になる隊員もいる。

問題になるのは、彼らの組織観である。

たしかに国家公務員として法に庇護され、生活の糧も保証され、平時ゆえ人生も安易に考えれば会社員の如く、生涯賃金すら容易にはじき出すことができる。しかし、それも平時平和ゆえの前提だ。

それゆえ普通大学の志願とは異質な見解をもち、ことに問題があれば意識の立て方すら異なる状況がある。ある外部講話の質疑で元気な隊員が、「

わが自衛隊の最大の特徴は、一度も戦闘を経験したことが無いことです、そのなかでも、われわれ幹部自衛官は精強な自衛官となるべく、日々訓練に励んでいるところであります・・」

陸、海、戦後新設された航空自衛隊はどことなく風のとおりがよい気風を持っている。いろいろ質問がある中で彼らの抱く課題に一定の枠があるように感じて「君は防大出身ですか」と尋ねると、おおよそ一定の傾向があることに気が付いた。それでは一般大学の学び舎体験者に聴くと、やはり防大出身者と異なる問題提起があった。

そのうち,尋ねなくても防大と一般の区別は分かるようになった。

心配になったのは、人数的には防大は少ないが、それゆえ意識しなくても蟻塚ができてしまうのではないかと。

環境をみて想定する課題として、「統御」(組織コントロール、人の問題)、「機略」(縦横無尽、臨機応変)、「浸透学」(成すべき意味、行動を肉体的にも浸透する学び)、「謀略」(はかりごとを知ることで安易に乗じない、情報選択)を基本課題とした。

それは、入隊時の誓詞を実際の現場において部下を育て、生死に係る指揮命令を大小問わず行う立場に立って、いかに優劣を数値選別し、職位に就いたところで、はたして土壇場の実践力はあるのか、まだ体験もない有事戦闘に協働は適うのか煩悶する課題でもあった。

それは文科省の共通課題を解くために、共通し慣性となった思考回路では解けない、あるいは成文では正解だが、行動を想定すると腑に落ちない、新たな曲解への迷路が出現したかのような曇天模様のようであった。

外部の切り口ではあるが、これを爽やかな晴天にして、臨機応変、縦横無尽に意識を働かせ、職掌に活かすには別の切り口が必要になった、いや自分が考えて気が付いただけでも良い体験だった。

上官が迷ったり、ことなかれ、上の意向を過剰に探るヒラメでは、いずれ反抗ないし下剋上になるのは歴史に記されている進捗の姿だが、迷わぬ上官の存在は、ときに生死を想定して協働する部下の信頼する存在であり、相互の謙譲意識の醸成にもなるだろう。

石原莞爾直筆綴り 弘前市養生会

何を観て、誰を想定して、尊敬する意味さえなくなったようだが、起業成功者や芸能人を対象することもしかり、多くは憧れから嫉妬、正論らしきものを引率して反感に転化しかねない世情でもある。

組織でも上司の威風さえコンプライアンスに触ると、身を隠し低頭までする上職もいる。まして少子化と人材難、職場を得ても直ぐに辞めるが、転職するわけでもない。良し悪しではないが、それが現下の国情なのだ。

だが、その中でも光明がある。某省の地方事務官で違法とも思える改ざん指示を、一人で負わされ諌死した方の公務員としての至言である。

「わたくしの雇用主は日本国民であり、そのために仕事ができることを光栄に思っています」内心の誓いは議員の説く自衛官の誓詞だけではないようだ。

同僚は視て見ぬふり、当然の如く苦境に寄り添うものもなく、自死しても弔問すら微か、息潜む国民は手をこまねき、中央のエリートと称する幹部は組織自体の葬送なのか沈黙を貫き、一般職員は鎮座したような上級官僚を護り抜くことに狡知を絞った。

土壇場では満州崩壊時の醜態と何ら変わりはない。

一例だが、議員の足下には是正に難儀な内なる賊(個々の内心の小欲)が変容した価値が数多遊弋しています。

国政に携わるものは、まさに脚下照顧こそ国家の大綱である「維」を正す道筋だが、いまは知る由もない。

【故事にみる衰亡の姿】

しかし組織の煩いは「小人に利に集い、利薄ければ散ず」すべて功利です。

学びは「小人の学、利に進む」公人さえ利殖の学びにすすみます。

成功目的の変容は「上下交々に利を獲(と)れば、国、危うし」

つまり「下は上に倣う」です。

「亡国の後、その亡国を知る」 今まさに亡国前夜の宴のようです。

これらはすべて錯覚価値の収奪にいそしむ人間の所作にでる姿です。

弘前市禅林 忠霊塔

故事に「五寒」があります。

二千数百年前の荀子の「衰亡の徴」から、後漢の荀悦の政治、官吏の堕落「四患」、そして「五寒」が表れると亡国です。亡国の前兆は人心が微かになり、享楽、糜爛、偏狭となります。いつの間にか誘引されるように国家を覆うのです。

これは占いの類でなく、かつ隣国故事の個別習学ではありません。歴史の史記に表れた人間社会の姿と、経国の客観的記述を連結し、いつの間にか陥る道程を明らかにしたものです

「五寒」は最後にたどり着く亡国の結果です

《政 外》(せいがい) 政治(政策)のピントが外れる。

《内 外》(ないがい) 国外に危機を煽るなど内外のバランスが取れない

《敬 重》(けいちょう) 敬われる人物の欠如 敬う意味の欠落

《謀 弛》(ぼうち) 謀(はかりごと)が漏れる ゆるむ

《女 厲》(れい) 女性が烈しくなる。荒々しくなる。

桂林

ゆえに為政者は「相」(宰相)として先が見通せなくなる状況です。それは「

逆賭」(将来起きることを想定して、手を打つこと)が、目先の煩い事に拘泥することです。首相,省相の「

相」とは、高い木の上に目を置き、過去、現在、将来を俯瞰して為政する役割のことです。

高位に存在するものは、忠恕の心で、慈しむ謙譲の精神をもち、つねに自己を抑制し、ときに省くことです。それは下座観を養い、つねに全体に支えられている自らの分(自分)を銘として、決して褒められたり、尊敬されること、まして尊敬を請うようなことは自戒すべきことであり、武人なら、ときに士気を弛めるような歓心には、迷惑被るような剛毅を涵養すべきです。

ある組織では、上職が訓辞を垂れれば肩をたたく仕草で、肩章の星の数を侮っています。つまり、内実のない肩飾りと揶揄する状況です。

滲むように露呈する姿は国民とて人間組織の常なる姿として眺めてもいます。

一部の高官OBはうそぶく。生活は生涯安定、担保は国家、勤務は減点評価でも余程のことがなければ退職はないと。まさに内(内心)なる賊だ。

翻って戦乱の地アフガニスタンで偉人と讃えられ、不慮の銃撃で命を落とした中村哲医師がいる。縁者の友人は云う。

世上の安定職といわれる医師でありながら、銃では病も治せない、国も平定しない、先ずは食料自給を援けなくてはならないと、現地人と一緒に荒野を肥沃な大地に勤しんだ。重機を操り、土砂を担ぎ、ともに汗をかいた住民を称えた。長大な水路は完成し、緑の農地に変わった。

ブラジルでも不毛の大地で土の香りを嗅ぎ、口に入れて舌で味わった土地は豊饒の農地に変わった。

彼らはの行動端緒は異民族に普遍な人情と、誰に指示されることもない真の自由を現地の住民とは協働で知ったことだ。生命財産を賭して世俗価値である官位褒賞をも忌避するような気概は、まさに現代の真のモノノフ(武士)のようでもある。

標題で思うことは、平時に兵を養う難しさは山本大将も案じていたが、。戦後八十年の平時、先の憂慮が再復するかのような様相です。

秩父

秩父 台北市老人住宅 松崎敏彌氏と

台北市老人住宅 松崎敏彌氏と 高雄市老人住宅 カラオケ室

高雄市老人住宅 カラオケ室 秩父

秩父