さいたま市の生活保護ホットラインに関する「わらじの会」山下浩志さんのコメント。

兵庫県小野市とおんなじ。密告奨励制度。

生活保護受給自体が、あってはならない、

したがって人に知られてはならない事態だとして闇の存在にされるからこそ、

闇の出来事も時には起こりうる。切り捨てと密告奨励は通底する。

以下は関連資料1

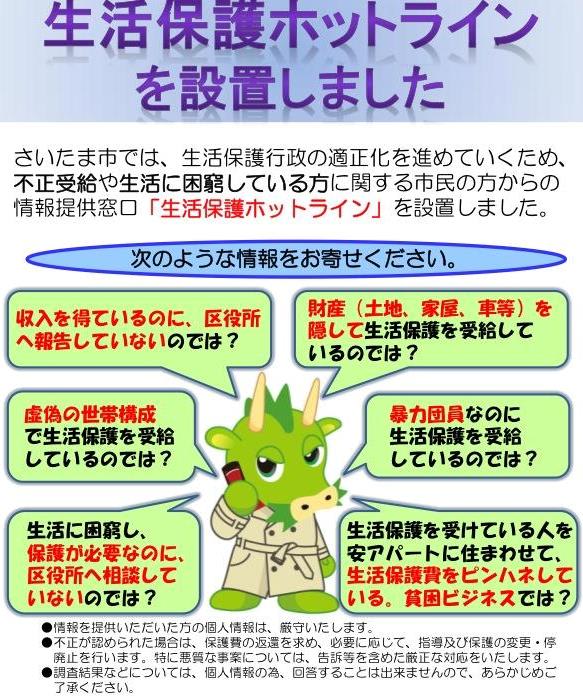

生活保護ホットライン:「市民の相互監視促す」 チラシ

批判、配布中止 さいたま市 /埼玉

毎日新聞 2014年03月05日 地方版

さいたま市が2月末に開始した電話窓口「生活保護ホットライン」のチラシに

「市民の相互監視を促す内容だ」などの批判が上がり、

4日に配布が中止されたことが分かった。

市は「行政だけでは対応できない不正受給、

生活困窮に関する情報を提供してもらいたかった」と釈明しつつ

「ホームページ(HP)とともに抜本的に内容を見直す」としている。【西田真季子】

ホットラインは、貧困ビジネスを規制する市条例などと並行して

生活保護適正化事業としてスタートした。

保護課の職員が専用電話と専用メールで不正受給や

生活に困っている人の情報を受け付ける。

チラシには寄せてもらいたい情報として、

財産(土地、家屋、車等)を隠して受給しているのでは

▽虚偽の世帯構成で受給しているのでは−−などの例を挙げてい...る。

市はチラシを全10区の福祉事務所にデータで送り、各事務所が印刷していたが、

市民からの「生活保護制度のイメージを悪くする」などの批判を受け、

4日に廃棄を指示。同じ内容のHPも差し替えを進めている。

受給者の所得は各区福祉事務所のケースワーカーが

課税台帳や家庭訪問に基づいて調査し、

車も通院に必要な場合など、福祉事務所に許可を受けているケースもあり、

ホットラインの効果は限定的との見方もある。

生活困窮者支援に取り組むNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」(東京都)の

稲葉剛理事長はホットラインについて「疑心暗鬼を誘うもので問題」と指摘し、

「行政は生活保護へのマイナスイメージをむしろ払拭(ふっしょく)すべきだ」と話している。

以下は関連資資料2

2013年3月4日

小野市長 殿

小野市議会議員 各位

要 請 書

生活保護問題対策全国会議

代表幹事 尾 藤 廣 喜

全国生活保護裁判連絡会

代表委員 小 川 政 亮

1 はじめに

私たちは,すべての人の健康で文化的な生活を保障するため,

貧困の実態を明らかにし,福祉事務所の窓口規制を始めとする

生活保護制度の違法な運用を是正するとともに,

生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を許さず,

生活保護法をはじめとする社会保障制度の整備

・充実を図ることを目的として活動している団体です。

このたび,兵庫県小野市市議会に対し,

「小野市福祉給付制度適正化条例」案

(以下,「本条例案」といいます。)が上程されるとの報道に接しました。

2 問題点1 全市民が規制の対象となるものであること

本条例案は,広範囲な義務を「受給者」に課すものですが,

第1の問題点として,この受給者の定義自体が極めてあいまいで,

実質的には,市民全員を対象とするものとなっていることが挙げられます。

即ち,本条例案においては,

義務の対象となる「受給者」の定義を2条1号では次のように定めています。

「生活保護法第6条第1項に規定する被保護者,

児童扶養手当法第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている

児童の監護者その他の福祉制度に基づき給付される金銭給付を受給している者

又は受給しようとする者をいう」。

つまり,生活保護,児童扶養手当だけでなく,

「その他福祉制度に基づき給付される金銭給付」の

受給者と「受給しようとする者」をも対象とすることになっています。

本条例案では「福祉制度」についての定義がないため,

生活保護や児童扶養手当のように財源として税金が用いられている児童手当,

就学援助などだけでなく,

例えば,国民年金制度の老齢基礎年金や障害基礎年金のように

財源の半分が税金で賄われているものも含まれる可能性が大きいと言えます。

そのうえ,先に述べましたとおり,本条例案では,

こうした「金銭給付」を「受給している者」だけでなく「受給しようとする者」までも

義務の対象者とすることになっています。

このように,「福祉制度に基づき給付される金銭給付」を

受給しようとする者」すべてを市民の監視下に置いて,

その自由な生活を規制することになる本条例案は,

単に生活保護を受給している人や

児童扶養手当を受給している人という一部の人を対象とするものにとどまらず,

全市民を対象とする人権侵害を制度化するものであり,その影響・被害は,

計り知れないものと断ぜざるを得ません。

3 問題点2 全生活が24時間常時監視・規制の対象となるものであること

しかも,本条例案は,

「受給者は・・・給付された金銭を,パチンコ,競輪,競馬その他の遊技,

遊興,賭博等に費消し,その後の生活の維持,

安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならない」(3項1項)として,

生活保護法上も規定のない受給者の一般的責務を定め,

そのうえ,「市民及び地域社会の構成員は・・・給付された金銭をパチンコ,

競輪,競馬その他の遊技,遊興,賭博等に費消してしまい,その後の生活の維持,

安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは,

速やかに 市にその情報を提供するものとする」(5条3項)として,

「市民及び地域社会の構成員」の密告を奨励する内容となっています。このように,

第2の問題点としては,「受給者」の全生活が,監視と規制の対象となり,

憲法13条に違反する内容となっていることが挙げられます。

いわゆる学資保険裁判の最高裁判所判決(平成16年3月16日)で明確にされたように,

給付された金銭の費消は,生活保護法の目的に反しない限り自由にできるとされています。

つまり,憲法25条の生存権保障の具体化である生活保護制度は,

「被保護者の人間の尊厳に相応しい生活を保障することを目的」としているもので,

「人間の尊厳に相応しい生活の根本は,

人が自ら生き方ないし生活を自ら決するところにある」のですから,

生活保護費の使途についても,

原則的に自由でなければならないものとされているのです

(同裁判の福岡高等裁判所平成10年10月9日判決参照)。

本条例案は,「パチンコ,競輪,競馬その他の遊技,遊興,賭博」を例示して,

あたかも,そうした行為のすべてが違法であり,

許されないかのような体裁をとっています。

もとより,「賭博」は,

行為者が生活保護「受給者」であると否とにかかわらず刑法上犯罪とされる行為であり,

その点は,わざわざ本条例案において,問題にするまでもないことです。

一方,「パチンコ,競輪,競馬その他の遊技,遊興」は,

本来は適法な行為であって,

「受給者」がこれらの行為を行なうこと自体を問題視するのは,

「受給者」が健康で文化的な生活を営むにあたって当然に保障されている,

趣味や嗜みに属すべき行為を違法,不当に制限するものであり,

生活保護法の趣旨を逸脱しているといわざるを得ません。

ましてや,生活全般について,

常時,全市民からの監視あるいは情報提供の対象とされるという事態は,

憲法13条で保障された個人の尊厳と生命・自由・幸福追求の権利を侵害するもので,

到底許されるものではありません。

生活保護法上,「保護の実施機関は・・・生活の維持,

向上その他保護の目的達成に必要な指導又は

指示をすることができる」(27条1項)とされ,

「保護の実施機関」においても指導・指示ができる範囲が限定され,

「前項の指導又は指示は,被保護者の自由を尊重し,

必要の最低限度に止めなければならない。」(27条2項)とされているのも

この趣旨にもとづくものです。

4 問題点3 依存症については,

「適切な治療」こそが求められていること

また,「受給者」のなかには,

「パチンコ,競輪,競馬その他の賭博」によって「その後の生活の維持,

安定向上を図ることができなくなるような事態を招いて」いる人が

存在することは否定しませんが,

そのような人は,ギャンブルあるいは買い物等の依存症を患っている可能性や

さまざまなレベルの障がいを有している可能性が高いといえます。

したがって,それらの人々の生活の改善のためには,このような病状,

障がいに対応した適切なケースワーク,

治療導入や自助グループの活用など依存症等の回復,

克服に向けた総合的アプローチが不可欠です。

また,そのためには,当事者の自由を尊重し,

信頼に基礎を置いた福祉事務所におけるケースワーク機能の強化と

民間の支援活動に対する助成援助の充実こそが必要です。

こうした視点を欠いたまま,単に監視や恫喝のみを強調し,

生活保護法上にも規定のない「受給者」の

一般的責務(3条1項)に違反したとの理由で,市当局に対する通報を求め,

「受給者」に対する制裁として不利益処分を課すことは,

本来医療と福祉の保障のもとで治療とリハビリにより

対応すべき問題に対する対応としては,

全く「不適切」なものです。

過度のパチンコ等の問題行動を解消する上で効果がないだけでなく,

当事者を精神的に追い込んで孤立させ,

病気や障がいからの「回復・復権」を不能ならしめる有害な対応方法であって,

到底認められるものではありません。

5 結論

もちろん,不正受給は許されるものではなく,

制度の信頼性という面からしても,

厳しい対応が求められることについては,異論はありません。

しかし,それだからこそ,法律的に正しい手続きに則った,

適切な処理が求められています。

「不正受給」の問題と,

「依存症」や「生活の自律」ができないことなど

諸事情のために家計管理に困難が生じている場合とを混同し,

これについて,密告と監視を奨励するのは,

いたずらに,「受給者」に対する偏見,差別を煽り,市民全体を監視し,

あわせて,このような人権侵害のゆえに,

生活保護制度や児童手当の利用について申請を

思いとどまらせる強い萎縮効果をもたらすことが必定です。

法25条は,「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しています。

また,生活保護法1条は,

「生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行ない,

その最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長する」と定めています。

そもそも,兵庫県下で下から2番目の低保護率(0.29%,全国平均1.6%),

不正受給とされている収入未申告が4件(平成24年度),

実態調査が5件(同前)

(いずれも不正受給として実際に生活保護法78条によって処理されたかは不明)

程度の小野市における生活保護の実施状況の中では,

このように違憲・違法の疑いが強い条例を提案する必要性,

立法事実そのものがまったくないことが明らかです。

したがって,私たちは,以上指摘しました重大な違憲性,

違法性を持つ本条例案については,

議会への上程を撤回されることを強く求める次第です。

以 上

さいたま市の生活保護ホットラインに関する反響1

不正受給をつついて失敗したんは100年まえのイギリス。

それをまた繰り返すのんっていう話。

日本の不正受給の割合0.4%は他国と比べて多いわけやない。

むしろ少ない。これをさらに取り締まろうとしたらコストの方が莫大になる。

ひじょーーに非効率。財政上意味ないねん。

不公平感、気持ちの問題ならマスコミが決して伝えない

大企業・超富裕層優遇の税制構造の不公平さをしっかり知るべきやろう。

それを正す方がよっぽど効果的で財政にもええんやで。

ノーベル経済学者も指摘してることなんです。

さいたま市の生活保護ホットラインに関する反響2

ヨーロッパに比べ日本の受給率が低いのは「日本の精神風土」だと

保守の竹田恒泰さんが言ってるけど、これ、まちがい。

受給者を絞り込む日本の制度は

「貧困は個人の道徳的堕落によるもの」という貧困観(ボパーリズム)を広めるものなんや。

イギリスでもこれと同じ「選別主義」をとった100年前は

「国のお世話になりたくねぇ」という貧困観が植え付けられたん。

それで有名なのは離婚母子家庭の子どもとして育った喜劇俳優のチャールズ・チャップリン。

彼の母親は誤った貧困観から飢えを極度に我慢し過ぎて精神を病み、

精神病院に入院させられ、そこで亡くなってるほどなんで。

イギリスでは貧困は道徳的堕落という個人的原因?によって生じるというより、

失政や構造、社会変動など、社会的原因によって生じるものの方が圧倒的に

大きいということが19世紀末に学問的に証明されたん。「社会貧」の発見。

貧困の原因は「福祉は『本当に困っている人』を救済するためにある」という

選別主義?は誤った貧困観(ボパーリズム)を植え付け、

本当に困っている人を救済しなくなるん。これを「福祉のパラドックス」と呼ぶ。

日本では北海道の姉妹餓死事件がその典型。

保守の竹田さんや自民党の武見さんはふる~~い貧困観を持ったまんま。

しかしそもそも「問題だらけの生活保護」というより、

生活保護以下の貧困を拡大させた経済・政治こそが問題だらけなんやけど。