「オーバーツーリズム」という言葉をよく耳にするようになった。近現代に於(お)ける観光の産業化の帰結であろうが(因〔ちな〕みに、日本でも江戸時代になると貨幣経済の拡張、封建制度の緩みもあったのか、大山詣〔もうで〕とか江の島詣という浮世絵師が好んで描くような艶〔あで〕やかな旅行ブームがあった)、コロナ禍を経て、世界中で異常な感じになっている。昨年までインバウンド需要がどうのこうのと経済的メリットで叫ばれていたが、足元、オーバーツーリズムのデメリットが耳目(じもく)を集めるようになっている。

歌川広重作「相州江之嶋弁財天開帳参詣群衆之図」(藤澤浮世絵館)

ところで、3月に京都へ行った際は、コロナ前は中国人観光客でごった返していた京都の金閣寺も、外国人はほぼ欧米の観光客中心になって、写真を撮るのも押し合いへし合いは避け得たし、金閣を撮る隙間(すきま)を見つけやすかった。京都のオーバーツーリズム問題は、また中国の団体観光客が戻ってきてからであろう。但し、最近行った関西や金沢では、団体や個人旅行の韓国人があふれかえっていた。爆買いで勇名を馳(は)せた中国人と違って、韓国人の場合、観光地に於(お)いて日本人と見かけや行動様式が殆(ほとん)ど変わらないから、目立たないから、オーバーツーリズムも余り話題にはならないのかもしれない。

写真映(ば)えの観点からは、金色に輝く金閣は金髪の欧米人ツーリスト向けですな。着物を着ようが黒髪は余り似合わない。

虹の金沢・茶屋街。傘をさして歩いている観光客の多くは韓国語を話していた。そうした韓国人観光客に混ざって私のような年老いた日本人が一人、有名な観光地できょろきょろとうろついているのは、却(かえ)って奇妙に浮いた感じがした。

最近の報道では、イタリアのベネチアはオーバーツーリズムへの対応不十分と深刻な高潮や干ばつなど気候変動への対応不足でユネスコから「危機遺産リスト」への登録も検討されているという。ベネチア市議会は滞在者以外の観光客(ベネチアはホテル代が高いので近隣に泊まって日帰りでやってくる観光客も多いようだ)に5ユーロ(1,000円弱)を賦課するとか。実際、今回、ローマ、フィレンツェに続いてそのベネチアへも行ってみた。

尚、このブログには自分の写真は余り掲載しないようにしてきたが、今回は妻が私の写真をたくさん撮ってくれたので、そこに現われた私という、旅行ガイドブックの「王道プラン」やら「大満喫モデルプラン」を頼りに、滞在中はそれらが提示する有名観光地を網羅(もうら)したプランを次々に消化することに心を奪われ、挙句(あげく)、すっかりオーバーツーリズムに洗脳された人間の馬鹿らしい顛末(てんまつ)も紹介したい。その結果、なんだか有名人を気取ったインスタグラムのようになってしまった。考えてみれば、インスタの流行などもオーバーツーリズムの産物として最たるものであろう。

水没でこのサンマルコ広場(Piazza San Marco)をプールにした高潮は知らないが……。

干ばつで水路に水がないとなったらこの粋なゴンドラ(gondol)も営業停止となって不思議はない。

しかし、この美しい景色に観光用のゴンドラは欠かせないな。

誠に暑くへとへとであったが、写真では、オーバーツーリズムの片棒(かたぼう)を担(かつ)いで元気そうにも見える。

イタリアは、9月7日に経由地のパリ(空港のホテル一泊)から飛んで来て、ローマに4泊、フィレンチェに2泊、ベネチアは1泊であったが、兎(と)に角(かく)、どこも暑かった。今夏は日本も暑かったから、同じようなものだが、為替に気をもみながら大金を支払ってはるばる来たヨーロッパ、冷房の効いたホテルの薄暗い部屋で費用対効果もなく漫然と涼んでいるわけにもいかない。それ名だたる名所旧跡への観光と炎天下をあっちこっち歩き回る。結果、老夫婦にとって、大変な行脚(あんぎゃ)の旅となった。

ローマでは、こんな次第。写真で見れば、それほどと感じないが、現地の混雑ぶりはこんなものではない。財布もパスポートもすられたくないと鞄を前に抱えて、『ローマの休日』を思い浮かべる余裕もなく観光客の一員となって有名観光地を群衆に紛(まぎ)れてうろうろと歩くしかなかった。

スペイン広場(Piazza di Spagna)

映画「ローマの休日」から

グレゴリー・ペックの「ローマの休日」風とはいかず、神妙に堅苦しく鞄を抱え込む私

ヴァチカンの行列

腕組みして眺めるばかりで、行列に並んで中へ入る気にはなれなかった。

ヴァチカン美術館(Musei Vaticani)内の妻、ここもかなり混んでいた。Wikipediaに「毎年、1800万人以上の来場者が7キロにおよぶ諸室と廊下に展示された美術作品を鑑賞する。」とあるのも頷(うなず)ける。

映画「ローマの休日」から

奥が「真実の口(Bocca della Verità)」。来る者は皆、例の穴に手を突っ込む写真を撮るから列ができる。

列の先には、写真を撮影してくれる常駐のボランティアおじさんが居て、妻との写真を撮ってもらう。ちょっとばかりお布施(ふせ)をする。

フォロ・ロマーノ(Foro Romano)、暑すぎてこのローマの古跡を仔細に見る気にもなれなかった。

フォロ・ロマーノからコロッセオ(Colosseo)へ

コロッセオの前で、強烈な陽射しに手をかざさないでは居られないほど眩しい。

コロッセオの中へ

コロッセオの中

混雑するトレヴィの泉(Fontana di Trevi)

それでもここに集まってくる理由は? 多分、涼をとるため、それとも単に有名だから?

「花の都」として嘸(さぞ)かし清々として綺麗かと思ったフィレンツェも同じこと。観光客が余り写らないように殊更(ことさら)に撮った写真はーー。

昼のドゥオモ(Duomo)

夜のドゥオモ、多少は観光客が減ったが……

ヴェッキオ橋(Ponte Vecchio)の夜景。

橋の上(中)は両脇に宝石屋が煌煌(こうこう)と店を連(つら)ねる。流石(さすが)に、「ベニスの商人」の街である。

昼のヴェッキオ橋上から

ミケランジェロ広場(Piazzale Michelangelo)からヴェッキオ橋方面を撮る

ボブ・ディランのコンサート用に買って使えなかったオペラグラスでフィレンツェの街を仔細(しさい)に眺める

アカデミア美術館(La Galleria dell'Accademia a Firenze)のダヴィデ像(David)。人々は、スマホをかかげて熱心にダヴィデお兄さんの小さなチンポ目がけて写真を撮っている。

どこも建築物の記憶よりは人込みの記憶が鮮(あざ)やかで、正直、「同じ押し合いへし合いならば、浅草の三社祭を見ていた方が気楽だ」と感じた。では、9月15日から20日まで滞在した「花の都」パリはどうであったか。中心部を観光客にすっかり占拠されたようなフィレンツェと違い、パリは少しは大きな街だから、観光客一色という訳(わけ)ではなかったが、間違えて観光地へ行くと、そこは安っぽい喧騒(けんそう)の世界である。パリは、40年ぶりであったが、40年前のパリはもう少し落ち着いていた気がする。ただ、パリの空は相変わらず綺麗だ。この空だけをしかと見届けて、さっさと日本へ帰った方がよかった。今回、最初にシャルルドゴール空港(Aéroport de Paris-Charles-de-Gaull、CDG)に着いた時、空を見上げて、やはりパリの空は良い。40年前、オルリー空港(Villeneuve-Orly Airport)からパリ市内に向かうバスの窓からほれぼれと見惚(みと)れて、「これが印象派の画家たちが描いた空だ」と心の中で呟いた、あの絵になる色合いに染まった美しい空である。

「オー・シャンゼリゼ!(aux Champs-Élysées!)」と晴れやかに歌う気にはなれなかった。最近は堕落著しいが、特に威(い)を張らない銀座並木通りのこじんまりした雰囲気が少々懐かしい。

凱旋門(Arc de triomphe de l'Étoile)。近くによれば、立派は立派だ。

ルーブル美術館(Musée du Louvre)へ。あのくだらないピラミッド(Pyramide du Louvre、1989)が見えてきた。これは、中国系アメリカ人建築家Ieoh Ming Pei(貝聿銘)の設計になるそうだ。貝氏は「幾何学の魔術師」の異名を持つ。『方法序説』(1637)に於(お)いてデカルト座標系(Cartesian coordinate system)を考案したルネ・デカルト(1596‐1650)に就(つ)いて考えれば分かるように、フランス人は伝統的に幾何学が大変好きである。

先日、京都の銀閣寺(慈照寺)を訪れたが、円錐形の頂点をちょん切ったような砂の宇宙的意匠(向月台)と質朴に侘(わ)びた銀閣寺の取り合わせは、流石(さすが)意表を突く唐突感(とうとつかん)は否(いな)めないにしても、幾何学的な意匠として少なくともルーブルのピラミッドよりは工夫されて優れている気がする。

ルーブル前で、一応、にやにやと愛想笑いする。ピラミッドもない40年前、大学時代の友人とこの建物の前で落ち合った。あの頃は、こうして愛想笑いするような人間ではなかった。

先般は、日本の女性議員(松川るい参院議員以下、自民党女性局総勢38人のフランス研修ご一行様)もSNSのポーズ入り写真で大変お世話になったエッフェル塔(La tour Eiffel)。

こうしてブログに自分の写真を載せるような私に松川氏の迂闊(うかつ)が全くないとは言えないが、少なくとも私は羞恥心(しゅうちしん)がまさるのでああしたポーズは決めない。それにしても、彼(か)の『脂肪の塊(Boule de Suif )』(1880)や『女の一生(Une vie、生涯)』(1883)を書いたモーパッサンが、パリ万博(1889)に合わせて建ったこのエッフェル塔を嫌い、眺めずに済むからと、敢(あ)えて塔1階のレストランで食事したという逸話が、面白い。自民党の女性議員さんは、研修と称してパリ見物などする前に、こうした社会と人生に関する皮肉を含んだ作品を読んでおいた方が良かった。私自身は、少なくとも中二のとき『女の一生』を読んで、それを教室で国語の先生が「最近、何を読んだか?」と尋ねるからすくっと立ち上がって「女の一生」と答えたら、クラスメイトの失笑を買ったことが今も深く心に刻(きざ)み込まれている。(受け狙いがあったことは言った瞬間にも自覚していたが)それでもなんでそんなに笑うのだと憤慨(ふんがい)している自分があった。あの頃から、モーパッサン程(ほど)ではないにしても、なんだかすっかり甲斐(かい)なしの皮肉屋になってしまった気がする。尚(なお)、『脂肪の塊』は、未読である。アマゾンで注文した。近日中に読むつもりである。

二度見ても仕方がない豪華で悪趣味なヴェルサイユ宮殿(Palais de Versailles)。金色ならば、何度見てもはっとする金閣の方が数段上等だ。

40年前見たヴェルサイユの庭(完璧なシンメトリック趣味で辟易〔へきえき〕した)とはちょっと違った印象を受けた。その後、変えたのかな?

然(しか)し、このパズルのような幾何的文様(均斉的秩序?)に対する執着は異様でもある。ペルシャ絨毯(じゅうたん)の柄(がら)でも模(も)したのであろうか? 第一回十字軍の先立ってイスラム教徒から聖地エルサレムの奪還をお題目に民衆十字軍4万人が、フランス・アミアンの隠者ピエール(Pierre l'Ermite)に率(ひき)いられて出発したのが1096年のこと。途上の各地でユダヤ人を虐殺していったという。1000年間、ヨーロッパではこの歴史の傷が解消されていない。民衆に見せびらかす為(ため)に造営されたヴェルサイユの庭は、そうした民族と人権に関する矛盾を糊塗(こと)できないでいる。

この里山風な景色は、何処(どこ)ぞの名もない日本の田舎の風景ではない。後水尾天皇(ごみずのおてんのう、1596‐1680)の指示で江戸時代の初期に造営された京都近郊の修学院離宮の庭である。同じ頃、パリ近郊にルイ14世(1638‐1715)が建設したヴェルサイユ宮殿の庭に少なからぬ違和感を覚えるのは、所詮(しょせん)は、こうした赤とんぼでも似合(にあ)いそうな里山風な田園風景を黙然(もくねん)と眺めていることに嗜好(しこう)の原像を持つ所為(せい)かもしれない。

「人よりも空(そら)、語よりも黙(もく)。……肩に来て人懐かしや赤蜻蛉」漱石

つくづく東京の隅田川の良さが分かったパリ・セーヌ川(la Seine )下り

知らずとは言え、目下、感染・発症中の為(ため)悪寒(おかん)にふるえながら、あの世を彷徨(さまよ)うが如(ごと)く、この世のものともなくふらふらになりかけていた。

確証はないが、コロナはルーブル美術館(Musée du Louvre)で罹患した、らしい。二日後、帰国前日に、エッフェル塔を見てから電車で郊外のベルサイユ宮殿へ行ったとき、段々に調子が落ちてきて、パリ市内に戻ってセーヌ川をクルーズ船で観光したときには最悪になった。この日は、暑かったパリも急に寒くなって、てっきり風邪を引いたのだと思ったが、それにしてもまったく寝れないほど躰(からだ)の節々(ふしぶし)が異常に痛む。朝になって心配した妻が体温計を薬局で購入してきたが、使い方が間違っているのか、熱は平温以下である。まあ、風邪でもこういうことはあるからと自分を納得させながらそのまま空港へ向かい、空港内で半日を潰した後、地球を半周する不愉快極まる長旅の末に帰国した。翌日になって念のために私の方は手持ちの抗体キットで検査してみると二本線がくっきりと出て陽性であった。電話をかけてから症状のない妻と一緒に近くのクリニックへ行くと、妻も抗体検査で陽性だと判明した。そのときになって後(あと)の祭り、「ああ、あのルーブルで、モナリザ観(み)たさの雑踏の中で、コロナになったか!」と痛感した次第である。40年前は、入館してすぐにモナリザを眺めて、「ああ、こんなものか。結構(けっこう)小さいな」と冷(さ)めて思ったものだが、当時は、モナリザを展示する一角(いっかく)に絵を取り囲んでせいぜい十数人から数十人が居た程度であったと記憶する。個室に数百人が押し掛けている今日の殺気ある光景に比べてれば、至極呑気(しごくのんき)なものだった。コロナ後、人々はモナリザの微笑みに何か癒しを求めて詰めかけていると言えば、綺麗ごとになる。寧(むし)ろ、ウクライナやイスラエルの戦争が象徴するように、人々は知らず狂暴になって(或いは狂暴を避けて)幸せそうなモナリザの微笑みを喰(く)いに押し掛けているのかもしれない。

ようこそ、ルーブルへ

ルーブル美術館内の豪華絢爛な回廊を引率されていく

ミロのヴィーナス(Vénus de chauve)

二つ上に同じ。一路、「モナリザ(Mona Lisa、別名、La Gioconda〔幸せな人〕)」(1503‐6)の部屋へ

詰めかける群衆の最後部で(20メートルぐらい離れて)スマホに撮ったためもあろう、そう、この薄(うす)ぼんやりしたモナリザを撮るがためにコロナウイルスに曝(さら)されたのだ。

コロナから開放されて、ヨーロッパの人々は待ちかねたように観光地に殺到している。マスクをしている者はいない。20個ぐらいマスクを持って行ったが、イタリアでもフランスでもとうとうかけるチャンスは一度もなかった。流石(さすが)にルーブルなど美術館の混雑を目の当たりにしてこれはあぶないと思ったが、抱えた鞄からマスクを取り出すことはしなかった。そうした不精(ぶしょう)が祟(たた)ったな。それ以上に、有名な観光地を闇雲(やみくも)に目指した自分の中のオーバーツーリズムに祟られた。それと先年、コロナに死んだ母親のことを思い出しながら、また、自分の軽薄さ故(ゆえ)に親不孝をしてしまったと考えたものだ。今回のヨーロッパ旅行は、当初、オーストリアのウィーンとハンガリーやチェコの中東欧へ行くつもりであった。ウクライナでの戦争が始まって、然(しか)も計画当時、ロシアによる原発攻撃や核兵器の使用が懸念されるようになっており、ウクライナに近い中東欧諸国を観光するというのは、どうも不安になった。そこで、ヨーロッパの中でも安全そうなイタリアとフランス・パリに行き先を変更した。そのイタリアへ行ってみると、スロバキア、スロバニア、ハンガリー、(ポーランド?)といったウクライナに接する中東欧の国々〔最近は「ウクライナ支援疲れ」が言われる国々でもある〕からの観光客が自家用車(然も、結構な高級車)で押し寄せていて、彼らも「安全国」へ逃避してきた高等避難民であった。遠く車とはいかなくても、パリも多分、同じことが言えるのではないか(但し、パリでは地下鉄などで旅行用のトランクさえ持たない貧しそうな観光客或いは移民を多く見かけた。もしかしたらウクライナから来た人たちかもしれない)。従って、今回の旅は、戦禍の観光旅行となった訳(わけ)で、我が身にふりかかったルーブルのコロナ禍をいつまでも憂(うれ)えていても仕方がない。

歌川國芳作(藤澤浮世絵館)

老人には、地球を半周して高コストな海外旅行よりは安全安心な国内旅行が賢明な気がする。上掲、この平和だった時代の浮世絵のように、江の島への楽しい日帰り旅行でもいい。車で一時間余も走れば、そこにはパリの空にも決して見劣(みおと)りしないジャパンブルーな、ベロ藍(あい)な湘南の海がある。

撮影禁止だったのでこれ一枚

撮影禁止だったのでこれ一枚 フランク・シナトラ

フランク・シナトラ ボブ・ディラン

ボブ・ディラン ジェリー藤尾

ジェリー藤尾 岡本敦郎

岡本敦郎 考え深い仁宋皇帝と毅然とした皇后(互いへの愛情があってもボタンのかけ違いで気持ちがすれ違う夫婦であったが……)

考え深い仁宋皇帝と毅然とした皇后(互いへの愛情があってもボタンのかけ違いで気持ちがすれ違う夫婦であったが……) 范仲淹

范仲淹  (写真をクリックすると拡大)

(写真をクリックすると拡大) 上海の魯迅、バーナード・ショー、蔡元培

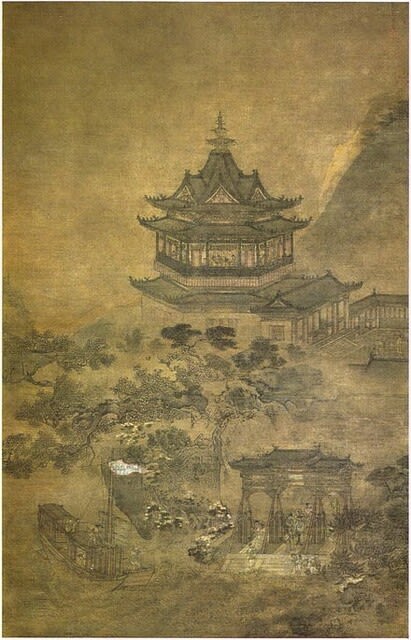

上海の魯迅、バーナード・ショー、蔡元培 岳陽楼

岳陽楼

『日曜はダメよ』

『日曜はダメよ』

四十九日まで実家の床の間が仮の宿となる。

四十九日まで実家の床の間が仮の宿となる。 遺影は10年前にグループホームで小生が撮った写真を使った。

遺影は10年前にグループホームで小生が撮った写真を使った。 12年前の母親「おや、まあ」と言いそうだ。(座間谷戸山公園にて)

12年前の母親「おや、まあ」と言いそうだ。(座間谷戸山公園にて)

梅の花

梅の花 桜の花

桜の花 映画『E.T.』から

映画『E.T.』から

2010年頃

2010年頃 2012年の母親

2012年の母親

シェークスピア

シェークスピア  シェークスピアの終の棲家

シェークスピアの終の棲家

岡本太郎美術館

岡本太郎美術館 母親の顔(2012)

母親の顔(2012)