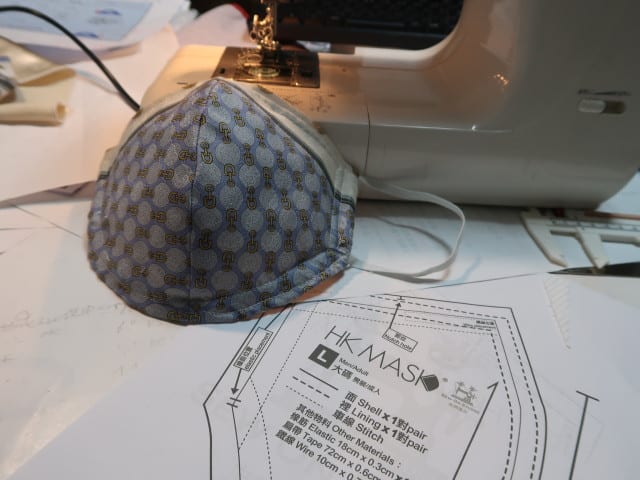

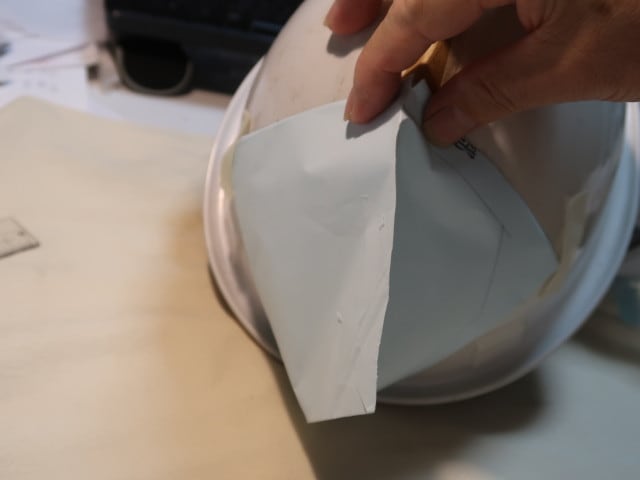

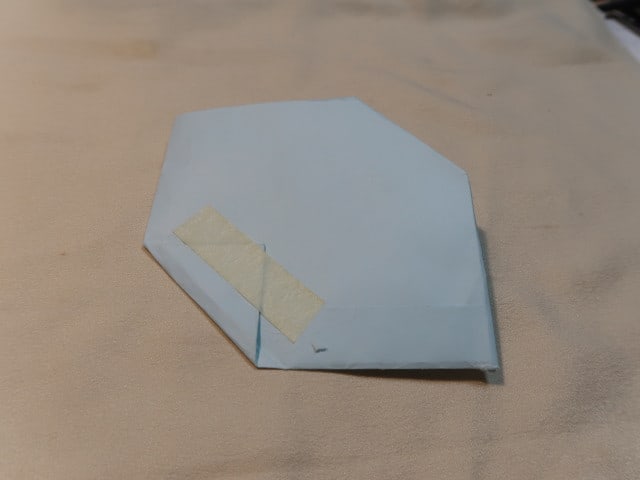

ここの所マスクの話題ばかりになっているが、フィルター交換タイプの自作マスクを作っている際に、中に入れるフィルターについてもネットで調べてみた。

布マスクに入れる原反のフィルターや口元に当てる小さなフィルターなどはネットで販売している。それぞれに最近の時世に沿ってそれなりの値段だ。

一方使い捨てのマスクの不織布とはどんなものかとさらに調べてみた。

いくつか製法があるようだが、熱を加えると溶ける原料であるナイロン・ポリエステル・ポリプロピレンなどのペレットを溶かして、吹き出して細い繊維にしたものを積層している。たくさん積層していくとそれだけ目の詰んだフィルターになるが、行き過ぎると空気も通らなくなる。

ほどほどのところでフィルターにしているようだが、 NHKのためしてガッテン「マスクの疑問あれこれ解決!正しいマスクの使い方」(じ~さんはこの番組は視聴していない)によると、フィルターの目の細かさはウィルスをハンドボールとするとゴールポストくらいの大きさになる。(実際にはそれが何層にも重なっている)それで呼吸が楽にできるわけか。

それならばどうやってウィルスを捕まえるのだろうか。同じくためしてガッテンによると、何層かになったフィルターの繊維に衝突したら、『分子間力』によって繊維に付着してしまうという現象だそうだ。

原反メーカーによってはこの フィルター不織布の不織布内、不織布外部に強力な電界を作り、静電気によってミクロ粒子を捕集するものもあるようだ。

入手が簡単なキッチンペーパーなどは単に目が詰まっていてウィルスも透過せず、空気も通りにくいということかと、ひとりガッテンした。いやキッチンペーパーでも分子間力は少しだけでも働くと思うけれど、どうだろうか。ただ空気が通りにくいので呼吸が苦しいのは確かだ。

さらに分かったことがある。それは先ほどの『トレミクロン®』のサイトの捕集性能を表すグラフで、フィルターを通過する風速が大きくなると捕集性能が大きく悪化するという特性だ。90%以上の捕集性能をもつフィルターでも、風速50m/sでは60%程度になるようだ。人の深呼吸で風速6m/s、せきは風速50m/sらしい。

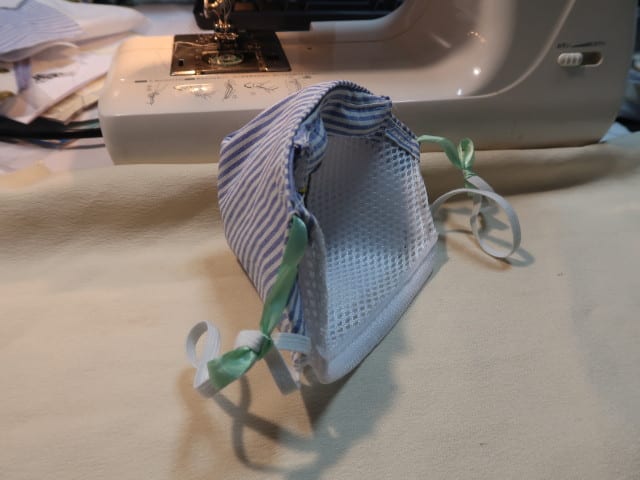

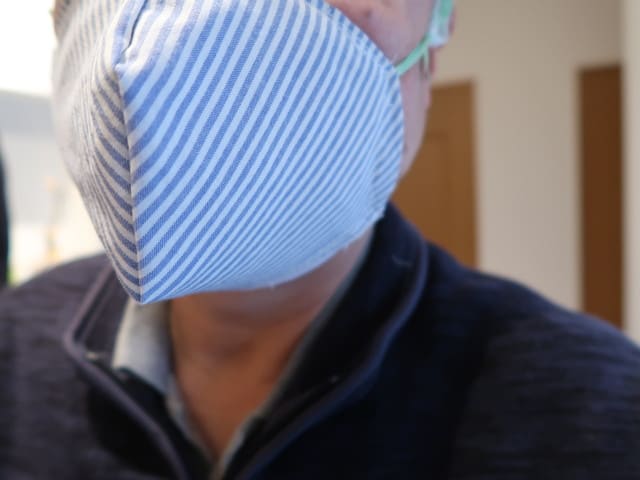

そういうことで、口元にフィルターがぴったりくっついているマスクは、フィルターの微粒子捕集性能が生かし切れていないということがわかる。一方、口元の容量が大きく、広いフィルター全面を呼気が通過するELFマスクは、貧弱なフィルターでもそれなりに性能を発揮できるだろう。という手前みそになった。(笑)

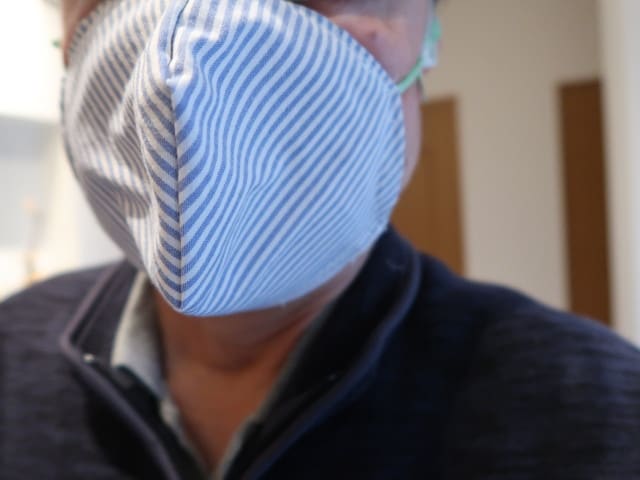

そして下の速乾マスクは格好だけだ。

日本ブログ村キャンピングカーランキングに参加しています。

ここをクリックして投票をお願いします。

布マスクに入れる原反のフィルターや口元に当てる小さなフィルターなどはネットで販売している。それぞれに最近の時世に沿ってそれなりの値段だ。

一方使い捨てのマスクの不織布とはどんなものかとさらに調べてみた。

いくつか製法があるようだが、熱を加えると溶ける原料であるナイロン・ポリエステル・ポリプロピレンなどのペレットを溶かして、吹き出して細い繊維にしたものを積層している。たくさん積層していくとそれだけ目の詰んだフィルターになるが、行き過ぎると空気も通らなくなる。

ほどほどのところでフィルターにしているようだが、 NHKのためしてガッテン「マスクの疑問あれこれ解決!正しいマスクの使い方」(じ~さんはこの番組は視聴していない)によると、フィルターの目の細かさはウィルスをハンドボールとするとゴールポストくらいの大きさになる。(実際にはそれが何層にも重なっている)それで呼吸が楽にできるわけか。

それならばどうやってウィルスを捕まえるのだろうか。同じくためしてガッテンによると、何層かになったフィルターの繊維に衝突したら、『分子間力』によって繊維に付着してしまうという現象だそうだ。

原反メーカーによってはこの フィルター不織布の不織布内、不織布外部に強力な電界を作り、静電気によってミクロ粒子を捕集するものもあるようだ。

入手が簡単なキッチンペーパーなどは単に目が詰まっていてウィルスも透過せず、空気も通りにくいということかと、ひとりガッテンした。いやキッチンペーパーでも分子間力は少しだけでも働くと思うけれど、どうだろうか。ただ空気が通りにくいので呼吸が苦しいのは確かだ。

さらに分かったことがある。それは先ほどの『トレミクロン®』のサイトの捕集性能を表すグラフで、フィルターを通過する風速が大きくなると捕集性能が大きく悪化するという特性だ。90%以上の捕集性能をもつフィルターでも、風速50m/sでは60%程度になるようだ。人の深呼吸で風速6m/s、せきは風速50m/sらしい。

そういうことで、口元にフィルターがぴったりくっついているマスクは、フィルターの微粒子捕集性能が生かし切れていないということがわかる。一方、口元の容量が大きく、広いフィルター全面を呼気が通過するELFマスクは、貧弱なフィルターでもそれなりに性能を発揮できるだろう。という手前みそになった。(笑)

そして下の速乾マスクは格好だけだ。

日本ブログ村キャンピングカーランキングに参加しています。

ここをクリックして投票をお願いします。