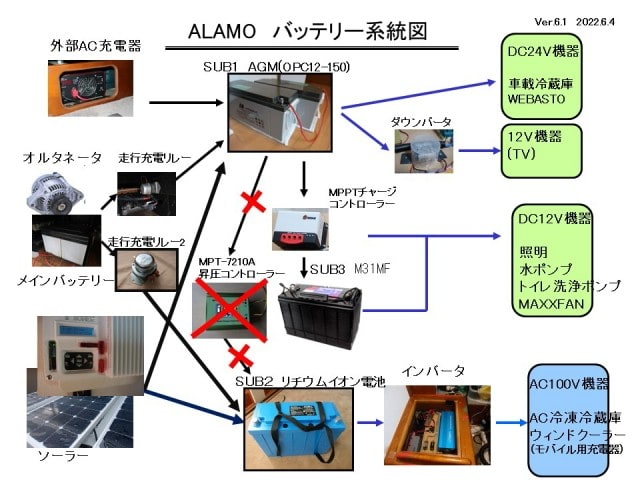

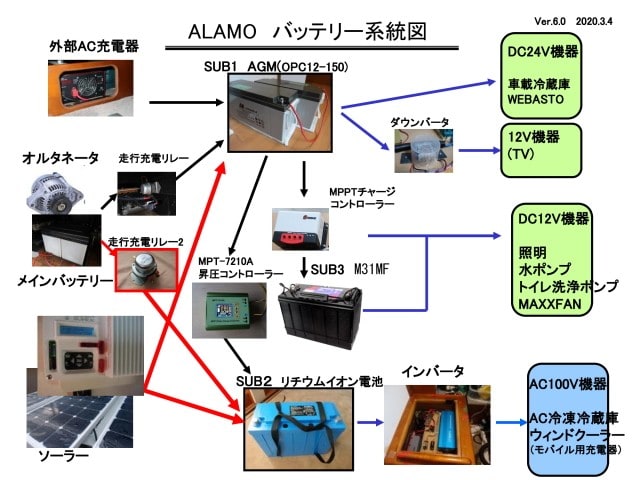

じ~さんのキャンカーALAMOはいすゞのエルフ1.5tベースなので、電装系は24Vになっている。

一方、一般にキャンピングカーの電装品の多くは12V系なので、24Vのサブバッテリー(SUB1)からDC/DCコンバーターで12Vに落として電装品を動かしていた。それで電装品を使う際にDC/DCコンバーターの作動音がうるさかった。そこで12Vのバッテリーを一つ追加して、ソーラーチャージコントローラーを使って24Vバッテリーから12Vバッテリーに充電していた。これは大変うまくいっていっている。

一方、車内で使うAC100V系は別の24Vバッテリー(SUB2)で駆動するインバーターで動かしている。

------------------------

この24VSUB1バッテリーは2018年2月に入れたので少々へたばってきて、先日のキャンプの際にはちょっと油断していたら23Vまで電圧低下するようになっていた。そろそろ交換する時期なのは確かだ。

そこで現在のSUB2バッテリー(リチウム24V80AH)をSUB1バッテリー用にコンバートして、AC100V用のSUB2バッテリーには新たにリチウムイオンバッテリーの24V100AH×2を入れてAC系の強化をすることにした。

Am**nのセールでLi Timeの24V100Ahのものを2本買ってきた。勢いでバッテリーモニターも買ってしまった。どちらも数年前のことを思うと安くなったものだ。

このバッテリーはこれまでの鉛バッテリーの150Ahよりも少し大きいが、バッテリーBOXに何とか収まる。それでも実際に使える容量はこれまでの鉛バッテリーの2倍以上になる。

これでAC冷蔵庫だけなら追加充電無しで6日くらいはいけそうだ。もうSUB2の電圧を見て一喜一憂することはないだろう。

一方、これまでAC系に使っていた24V80Ahのリチウムバッテリーは、今後SUB1として車内電装機器(照明、FFヒーター、ルーフベント、車載冷蔵庫など)に使う。

こちらのバッテリーは2017年4月に入れたもので、主としてAC冷蔵庫の電源になっていた。現時点で使用できる電力が50~60Ah程度になっていると思われるが、車載冷蔵庫を使わなければ容量的には大丈夫と考えている。実際には12VのSUB3/100Ahを介して給電している。

------------------------

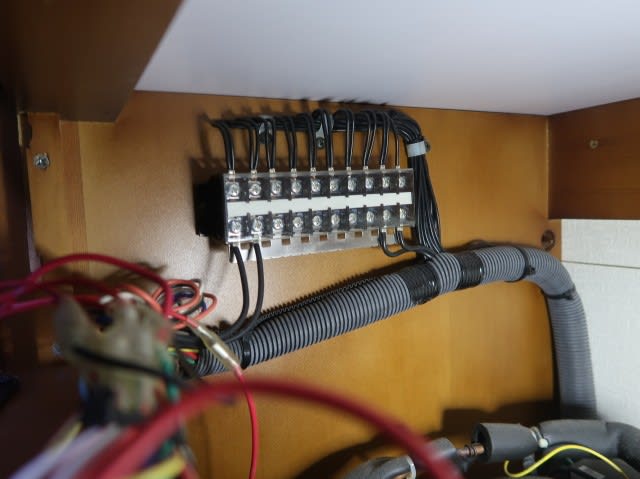

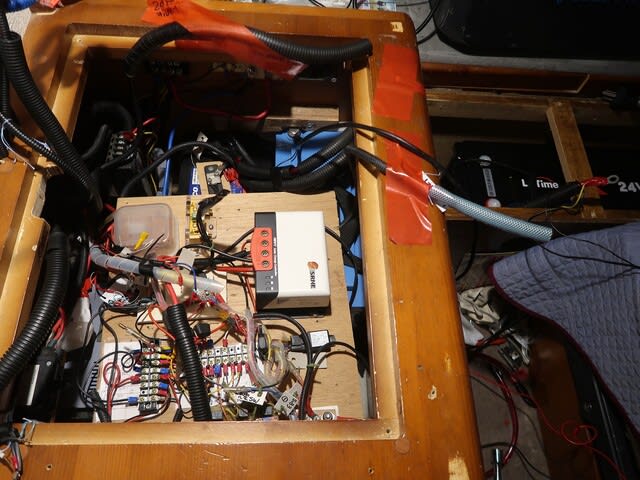

この電装BOXの一番下に旧SUB2とSUB3があるので、一度この切り替えボードを取り外して配線の入れ替えをしなければならない。自分のやってきたこととはいえ、いささかうんざりするところがある。

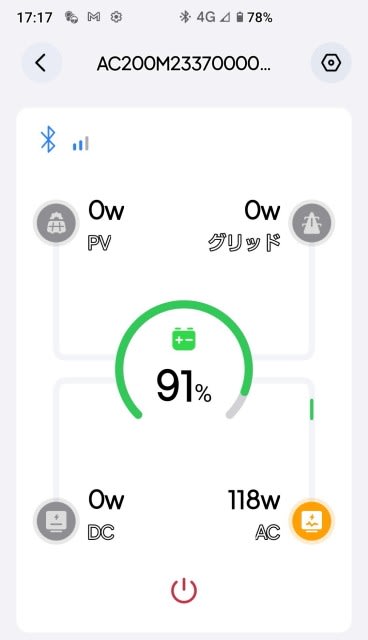

これに合わせてバッテリーモニターでSUB1を監視することにして、そちらの配線などを取り付けた。

一応動作試験をして計画通りの機能を確認したので安心した。

------------------------

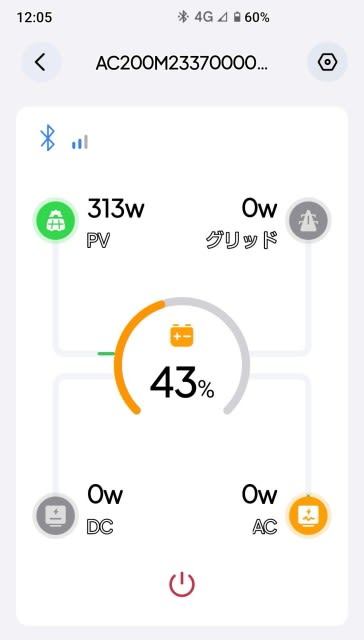

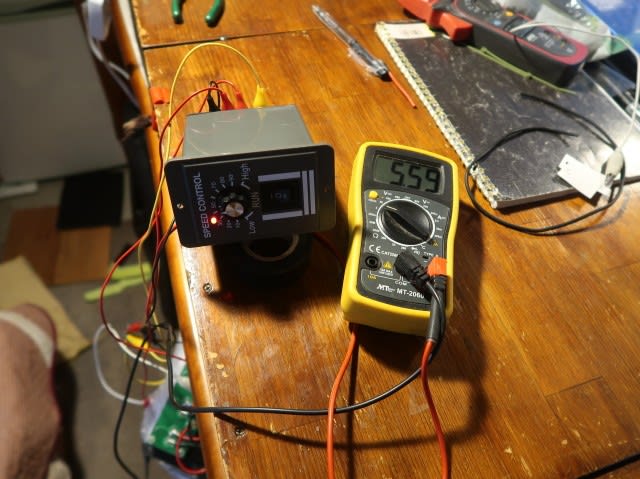

SUB2は新設したので容量試験をしておいた。満充電にしてから300Wの電子負荷で放電したら22.0Vまで210Ahの放電量が確認できたので一安心だ。

それにしても電子負荷も安くなったものだ。これまでセラミックヒーターやニクロム線の負荷で放電していたが、つきっきりが面倒になったので思い切ってAm**nで買った。

設定した下限電圧で放電を停止し、結果がモニターに残るので簡単にバッテリーの容量測定ができるようになった。

------------------------

すこし落ち着いたら新SUB1の容量も測定しておこう。

これからの問題はこの強化したバッテリーへの充電の問題だ。特に出先で走行充電やソーラー充電でどの程度の充電ができるか検証しておく必要があるだろう。

自宅での新SUB2への充電も5Aの小型充電器でほそぼそやっているが、20Aくらいの充電器が必要かなあ。

---------------------------

上のアイコンをクリックして「ELFじ~さんのほっつきある記」に投票をお願いします

にほんブログ村