緊急事態でついついお出かけを

遠慮しがちなので、

ウロウロ歩きのネタが少なくなっています。

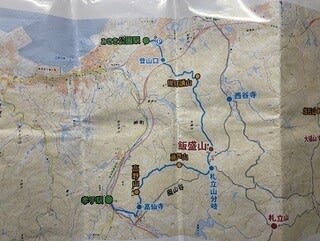

今日は、先日飯盛山に行った時に、

ネットでいろいろ探ったら、

同じページの下に

岬町の学文字山散策コースというのが

出てきましたので、

そこに少し興味を持ちました。

藤原源蔵清正という人が

文字を教える家に住んでいた

などという名残で

こんな名前の山になっている

という説があります。

ここにはまだ行ったことがないし、

気軽なコースみたいに

書かれているので行ってみるかと

思ったのです。

もしかしたら、昔ジダンと

この近くの山をウロウロ

していたかもしれません。

でもまあ登ったという記憶もないので

このあたりに行ってみよう

と思ったのでした。

この日は珍しくお弁当を持って

出かけてゆきました。

国道26号を車で走ってゆきます。

しかし今の時期、

天候はガラッと変わることもあります。

なんと岬に着く前に

もう雨がふり始めたではないですか。

少しくらいは頑張って歩くか

とも思ったのですが、

ちょっとこの日は雨量が多いですねえ。

これで下見はちょっと無理です。

ではどこか景色のいい所の

公園の東屋でもあるところに行き、

のんびりと弁当でも食いますかと、

以前歩いた松風庵のある公園へ

行くことにしました。

この辺のことはいきいきパークと

呼ばれていたりします。

モトドリ山とかいう山も

こちらにあるそうですが、

かなり雨もきついです。

岬町の多奈川地区多目的公園

へと向かいましょう。

雨の平日ですねえ。

ここにはほとんど人がいません。

一家族だけアウトドア車で

やってきていて、

車の後ろで食事をしている風景が

あるくらいでした。

リュックにお弁当を入れて、

公園内の東屋に行きますと、

もう山の中の公園を独り占めです。

湯を沸かして味噌汁を入れ、

遠くに鳥の声や雨音、

風の歌を聴きながら優雅に食事です。

この辺の山は静かでいいですね。

もう少し暖かかったら

昼寝をしたいような気分です。

気持ちもまったりして、

この日は帰宅をしてゆきました。

そして月も変わり、

2月に入ってすぐでした。

曇り空の中、再度岬町まで行き、

学文字山に登ることにしました。

雨はなんとか行けそうですが、

風は強くなりそうな天気ですね。

ウインドブレーカーを着ていかないとね。

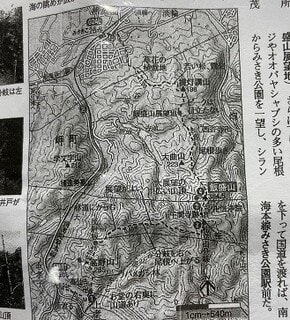

地図をコピーし、お弁当を持ち

では向かっていきましょう。

ここんところ、南の方にはよく行ってます。

先日の飯盛山もそうでした。

なので車も迷うことなく進んでいきます。

26号線からみさき公園の

ところに入り、寂しくなった

公園の景色を横に見ながら、

深日中央の交差点を右折してゆきます。

左側にオークワのスーパーも

見えてきますねえ。

ここの駐車場に車をとめても

いいのですが、とりあえずは

深日港の駅まで行き

深日港観光案内所「さんぽるた」で

地図をもらいに行きましょう。

海の方に入ってゆきますと、

あちゃー、なんと案内所は休みです。

月曜日はあきませんねえ。

でもそこの案内所の駐車場に、

何台か車が止まっています。

釣り客かなあ。

なのでそこに駐車して歩くことにしました。

まずは、先ほど見たオークワの方に向かいます。

あの店辺りが登山道につながっています。

そこでトイレをすまし、

すこしお店を見てゆきました。

あ、お弁当も品数多く売っていますねえ。

おべんとうを持ってこなくても、

ここでお茶も一緒に買って

歩き始めるのもいいかもしれませんね。

コースの目の前には山々が見えていますが、

どのあたりかなあとか

思いながら歩き始めます。

続く