さあて新年ですが、

さっそく歩いた話を書いてゆきましょう。

今回歩いたのは大阪狭山池です。

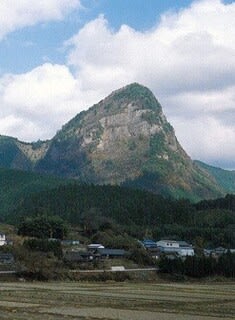

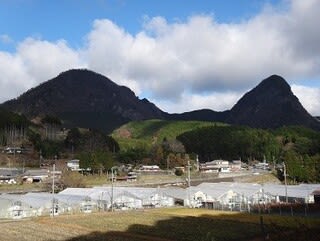

あの鎧・兜岳をわっさわっさと

歩いた翌日の歩きです。

それとなく、足が

「昨日結構歩いたなあ」

というような感じに疲れています。

これはほぐさなきゃと思い、

なにか軽く歩けるような場所は

ないかと考えたときに、

水を抜いて池の底を見せているという

大阪狭山池のことを思い出しました。

この池は以前、桜の季節に

花見イベントが行われていたので、

その見学で歩きに行ったことがありますね。

池の中に巨大なゴムのアヒルが浮かんでいて、

お店もたくさん出ていたし、

演奏会なんかもされて

にぎやかに行われていましたね。

今は水も抜いているので、

池の底の部分が見えるといいます。

それに寒いし、花なんてないだろうから

人もあまりいないだろうという目論見です。

あ、もしかしたら紅葉なんかは

少しあるかもしれません。

まあとにかく行ってみるかという感じで、

車で出かけて行くことにしました。

なかなかいい企みでしょ。

ところがねえ、実は大切なことを

ひとつ忘れていたのですよ。

それは何かというと・・・

いやまあ、まずは出かけて

行くことにしましょう。

家を出て泉北ニュータウンを目指します。

光明池の先の城山台4丁目から

堺泉北環状線に入ってゆきます。

グルリンとニュータウンをまいて、

堺狭山線を右折して進んでいくと、

左手に広大な面積を誇る

大阪狭山池がみえてきます。

池の駐車場もあるのですが、

ここはこの少し先のショッピングセンター

に車をとめて歩いてゆきましょう。

てくてくと500mほど歩いてゆきますと、

出ました、狭山池です。

古事記や日本書紀の時代に作られた

日本最古のダム式ため池なんだそうです。

池の周りに道が付いており、

一周が2850m。

記録では行基が西暦731年に改修したそうです。

歴史のある池ですねえ。

この池から流れ出る川の末端で

doironは昔々、環境美化の

仕事をしていました。

水質も随分図りましたねえ。

BODの検査なんて、

この川の水でよくやりました。

調査の結果は本になって残っていますねえ。

何となくのんきなお仕事でした。

池の周りは公園になっています。

この時も、ランナーが多く走っていましたね。

まずは左回りにダムの周りを歩いてゆきましょう。

池沿いの道を気持ちよく進んでいきます。

しばらく行くと、このあたりは

ダムの外に狭山池遊園という

遊園地がありましたねえ。

自分が子供のころも行きましたし、

息子を連れて遊びにも行った公園です。

あの時、息子と観覧車の中で開けた

キョロちゃんのお菓子で、

金のくちばしが出たのは今も忘れません。

今はその遊園地も住宅街になり

大きなマンションもできています。

さらに進んでいくと道は池の上の

橋になっていたりします。

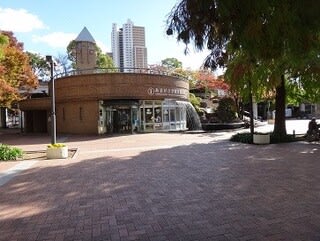

その向こうにあるのが狭山池博物館です。

ここに入ろうと思っていたのですが、

ここへ来る時にやってしまった

間違いはその日が休館日の

月曜日だったことです。

あきませんね。

今年はこんな休館日にあちこちで

鳴かされました。

呉、尼崎なんかは鳴きましたね。

その時にふと見ると、

池底見学ツアーの募集をしていました。

これはよさそうですねえ。

池底を歩いて探索し、

博物館を見学するツアーです。

「池干し」が行われているこの池で、

龍神のすみかと伝わる

「龍神淵」がお目見えしているのが

無料で見学できるそうです。

これは博物館開館20周年を

記念する事業だそうです。

はたして何が出るのか。

これはちょっと参加を考えてみましょう。

せっかく尋ねてきて休みでしたが、

いい情報をゲットしました。

続く