このところマイナス要素が多い日々です。

『かまどホール @坂出』でのグループ展も始まりましたが、お気に入りのうどん屋さんが閉店。出鼻を大いに挫かれました。

しかし、風景の記憶だけで山の中のうどん屋さんに再訪できたのはミラクル。(閉店時間後でしたが)

そして、春の花粉症が発症。(今までは秋だけだったのに……)

アレルゲンの特定はしておりませんが、しばらくはクイズのように推測を楽しみたいと思います。楽しくないけど。

あと、左肘のピンポイントな痛みは『テニス肘』のようです。テニスせぇへんのに!

「ストレッチで直す」方式を積極的に採用して経過観察です。

筋肉の稼動域をみると、どうやらPCのキーボードも良くないようですなぁ。

この春は、斯様にマイナス要素が目に付きますが、ポジティブに行きたいところです!

さて、最近のポジティブなお話を。

先日、お客様から「備前陶苑(かつて小生が在籍した窯元)出身者はスリ鉢が上手いよね」というお言葉を頂きました。

備前陶苑の先輩方の作行きを見ますと、古備前追求型・スッキリ派など方向性はバラバラでありますが……なるほど。

窯業地としての備前では、スリ鉢、甕、壷などが古くからのメインのアイテムでした。

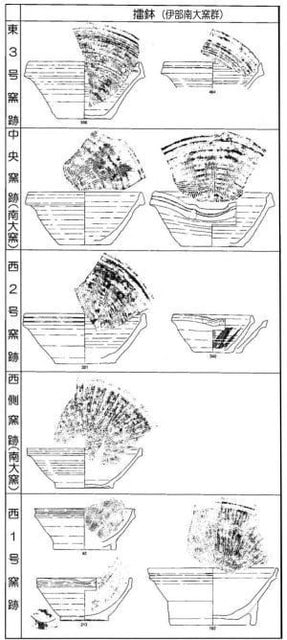

擂鉢の製作で、ひとつハッキリと言える事は、ロクロを引く手順があるという事です。

この順番を間違うと形になりません。書道における書き順と同様で、挽き順が違うと形が取れません。

それに加えて、古備前スタイルの方でしたら「底をアバタ高台にして縒り土を3段重ねて、蹴ロクロで挽く」とか味わい要素の追加もあります。

また、時代による形の変遷もありますので、形やスリ目との組み合わせは重要な要素でしょう。

(参考文献:備前市教育委員会)

古備前の擂鉢を観察し、ロクロ経験から学ばないと形が出来ないのは確かです。

(参考:備前一千年の流れ展(朝日新聞社1991))

お客さんに言われてから、まわりを見渡すと……なるほど。

小生も褒められたと思っておきます。(レッツ ポジティブ!)

拙作は、古備前指向ではなく、現代の食卓に出せる方向性です。

道具ではなく『食器としての擂鉢』というラインです。

学術的な「形とスリ目が…うんぬん」には興味がないので、キチンと使える事がテーマです。

摺り目があろうとも無かろうとも。

備前の擂鉢は独特な造形美があると思います。

春の山菜も出始める頃。これから大いに活用したいと思います。

フードプロセッサーは便利だけど食器として出せないしね。

白和え、

酢味噌和え、

胡麻よごし……

蕗のジェノベーゼ風も良いか。

さぁ、本日の『酒器の勉強』は擂鉢だな……。

さてさて、あぁ、忙しい! ( ← ご機嫌で仕事しよう!!)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます