関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2

2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPします。

深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。

併せてまわってみてはいかがでしょうか。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)から。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

■ 関連記事

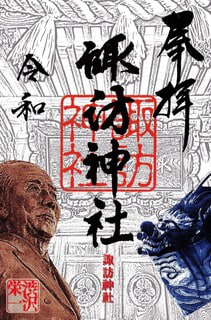

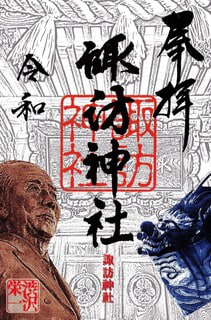

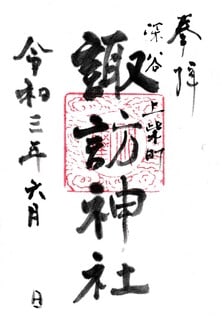

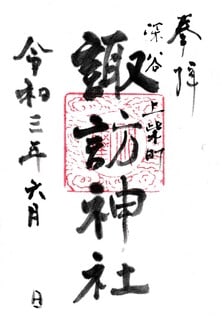

「血洗島 諏訪神社の御朱印」

↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)

東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。

ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。

---------------------------------

深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。

武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。

平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。

また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。

江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。

宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。

また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。

江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。

熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。

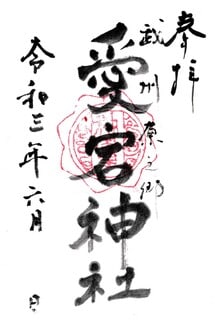

また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。

このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。

【深谷・熊谷と札所】

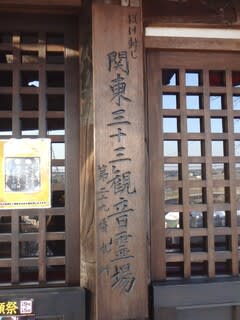

寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。

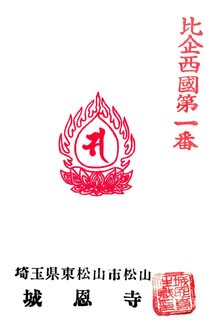

観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。

日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。

「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。

三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。

(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)

「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。

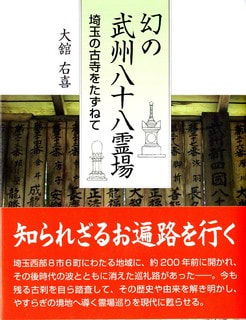

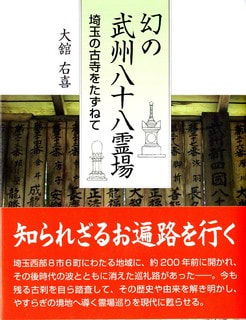

また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。

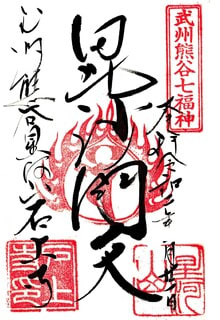

深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。

深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。

なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。

熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。

有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。

妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。

神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。

----------------------------------------

それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。

なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。

夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。

--------------------------------------

ここからは、いよいよ忍秩父観音霊場、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の核心部に入っていきます。小規模で無住の寺も多く、御朱印拝受難易度は高いです。

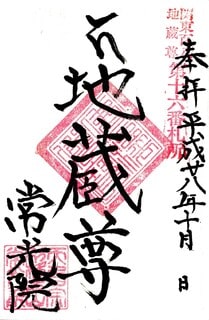

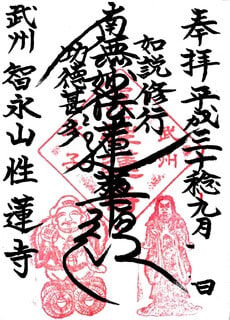

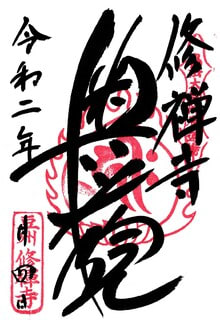

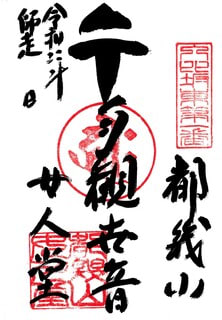

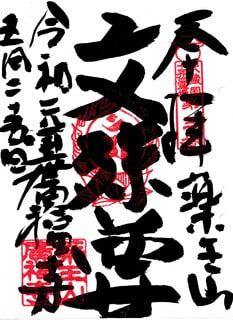

■ 光明山 地蔵院 観音寺

熊谷市上中条2018

高野山真言宗

御本尊:

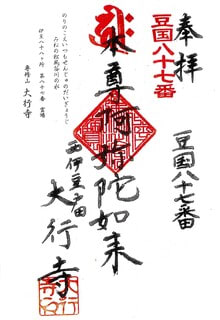

札所:忍秩父三十四観音霊場第10番

・こちらも無住で情報が少ないです。

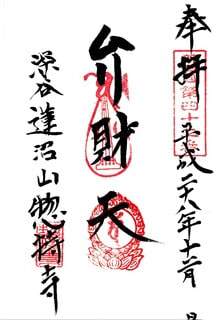

『新編武蔵風土記稿』の上中條村(埼玉郡忍領)の項に「邑楽郡赤岩村光恩寺末(略)慶安二年(1649年)観音堂領トシテ十六石六斗ノ御朱印ヲ附セラル 開山了空明應五年(1496年)寂セリ 本尊不動ヲ安ス 観音堂」とあります。

・現在の御本尊は聖観世音菩薩のようで、地元では「中条観音様」と呼ばれ、信仰を集めている模様です。

・境内入口の石碑に「聖観世音安産守護」、本堂扉に「腹帯子宝祈願」「安産祈願」の案内があるので、子宝・安産に霊験あらたかな観音様のようです。

・入母屋造銅板葺で切妻様の向拝を付設しています。照りの強い本棟の屋根と起り気味の向拝屋根が独特のコントラストを見せています。

・大棟と鬼板に聖観世音菩薩の種子「サ」が掲げられているので、やはり御本尊は聖観世音菩薩とみられます。向拝正面には「観世音」の扁額が掲げられています。

・木鼻側面貘と正面獅子の彩色が異なるなど芸が細かいです。

・現在無住で、御朱印は浄瑠璃山 長慶寺(熊谷市西城93-1)で拝受しました。

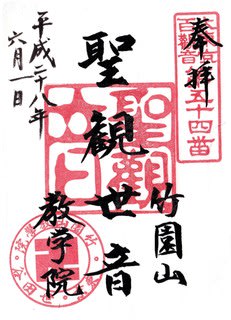

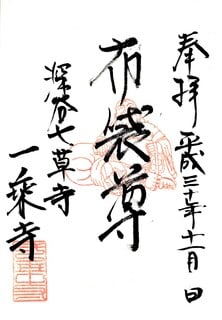

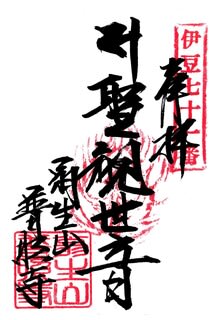

〔拝受御朱印〕

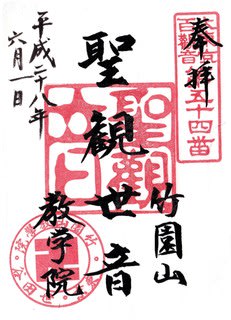

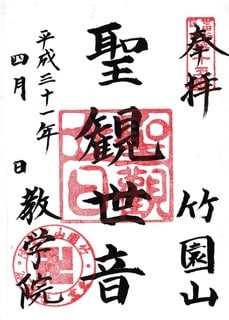

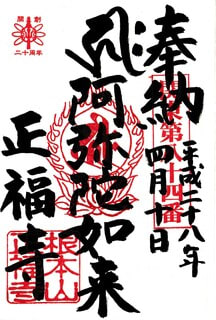

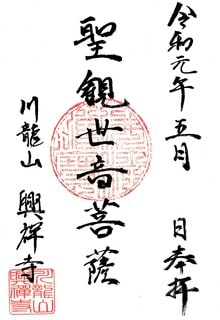

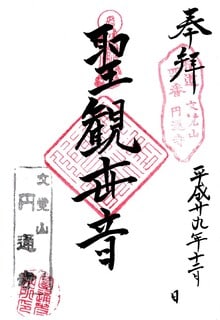

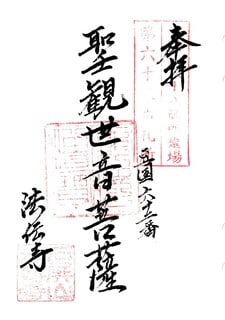

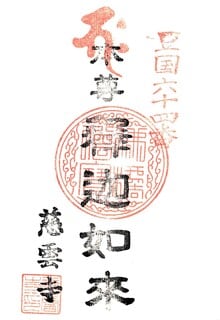

1.忍秩父三十四観音霊場第10番 聖観世音菩薩

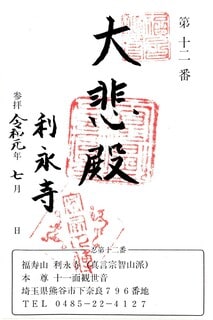

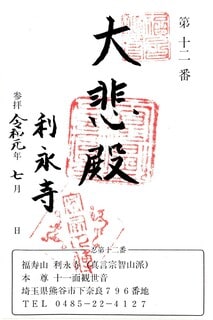

■ 福聚山 阿弥陀院 利永寺

熊谷市下奈良796

真言宗智山派

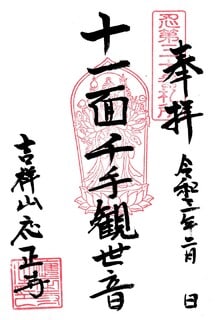

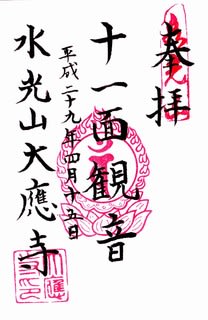

御本尊:十一面観世音菩薩

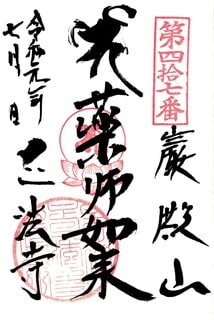

札所:忍秩父三十四観音霊場第12番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番

・こちらは、今回の記事のなかでもっともマニアックな札所かと思われます。記事UPは迷いましたが、確かに忍観音霊場の札所なのでご紹介します。

・参拝情報がほとんどなく、Googleマップで位置検索するととある企業の敷地を示すので、意を決してこちらの事務所にお伺いすると、こちらの敷地内に御座とのこと。

・ご丁寧にもご案内いただき、ようやく参拝が叶いました。

・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 本尊前(十一面観音)ニ同シ 観音堂 利永寺持」とあり、本堂(御本尊:十一面観世音菩薩)のほか、観音堂を擁していたかもしれません。

・整った宝形造で向拝を付設し、向拝見上げにはしっかり御詠歌の木板が掛かっていました。ただし、この木板の札番は「第七番」。こちらは忍観音霊場で第11番、幡羅郡新四国霊場で第43番のはずなので、この「第七番」というのはナゾです。

・こちらの御朱印はなかばあきらめていたのですが、一乗院様にお伺いすると、第11番観音寺のほか、こちらの御朱印(規定用紙)も授与されているとのことで、ありがたく拝受しました。

・ご紹介はしましたが、参拝時に一般企業さんのお手間をいただくこともあり、忍観音霊場巡拝者に限ってお伺いした方がよろしいかと思います。また、休業日や営業時間外の参拝も不可だと思います。

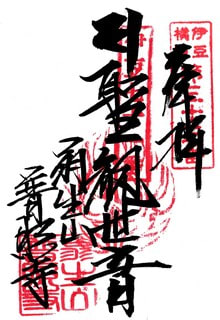

〔拝受御朱印〕

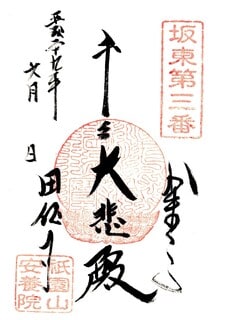

1.忍秩父三十四観音霊場第12番 十一面観世音菩薩(大悲殿)

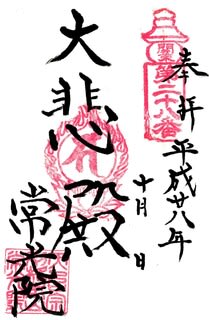

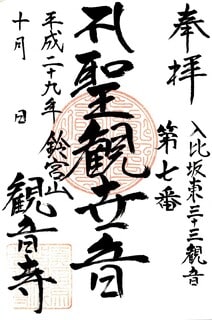

■ 大慈山 薬師院 観音寺

熊谷市下奈良913

真言宗智山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第11番

・この寺社巡りも、下奈良エリアに至ってますますディープな世界に入っていきます(笑)

・忍秩父三十四観音霊場第11番のこの札所寺院は、現在無住のお堂で、境内掲示はなくWebでも情報がとれないので、『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項の記載を引用します。

「埼玉郡羽生村正覺院ノ末ナリ 本尊十一面観音安セリ 薬師堂」。

・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番の札所は福聚山 利永寺とされていますが、別の資料によると、もともとはこちらが第43番の札所であった可能性もあります。

・まわりにランドマークがないので説明しにくいですが、Googleマップの住所検索でヒットします。

・竹林を背にした奥まったところにあり、向拝柱はあるものの、切妻造妻入で一見お堂らしくないので、参道入口の如意輪観世音菩薩と地蔵菩薩の石仏がなければそれとわからないかもしれません。

・御朱印は、真言宗智山派関東十一談林の名刹、光明山 一乗院(熊谷市上之2891-1)で規定用紙のものを拝受できます。(一乗院の御朱印は授与されておりません。)

〔拝受御朱印〕

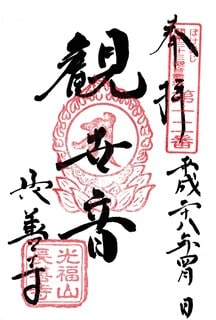

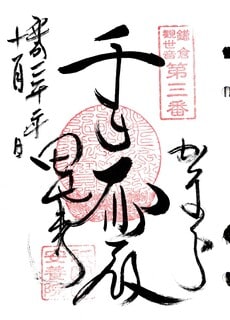

1.忍秩父三十四観音霊場第11番 十一面観世音菩薩(大悲閣)

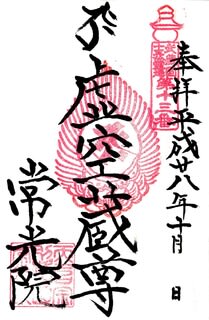

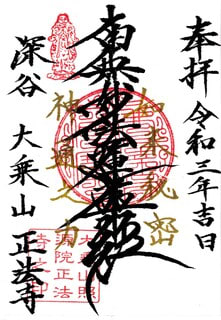

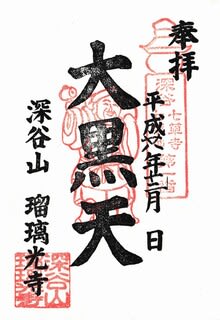

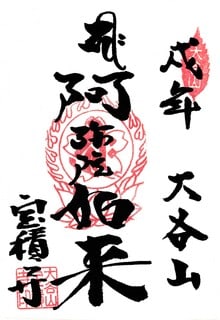

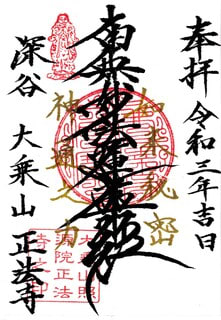

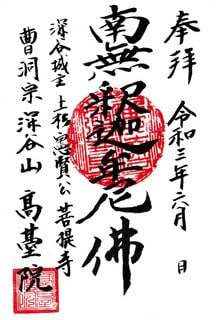

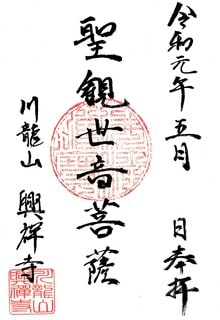

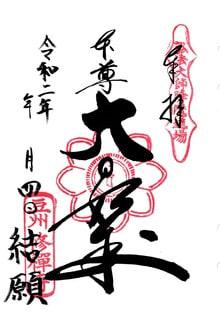

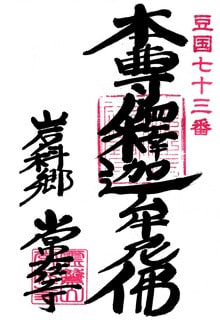

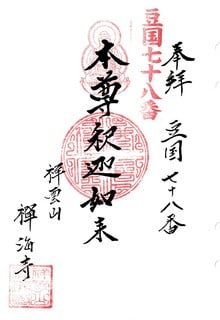

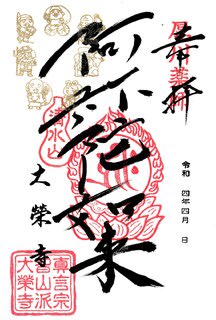

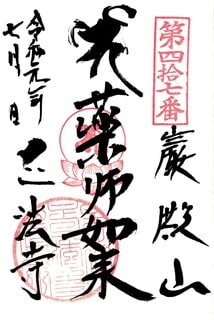

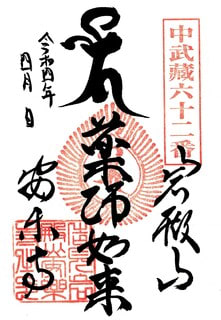

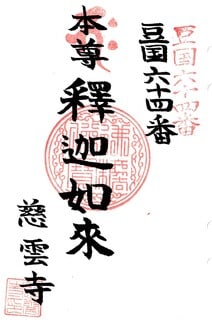

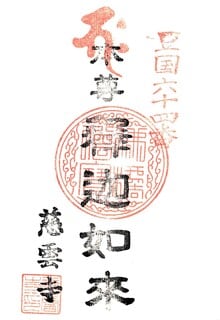

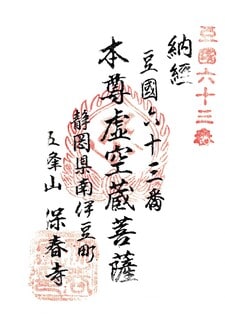

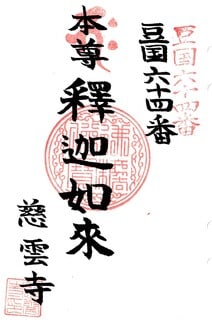

■ 萬頂山 集福寺

熊谷市下奈良551

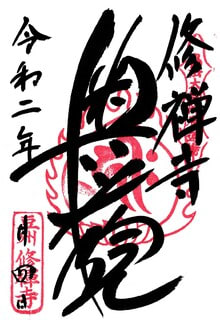

曹洞宗

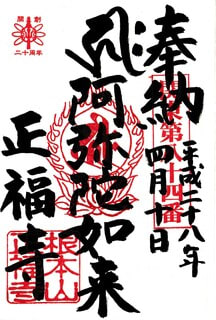

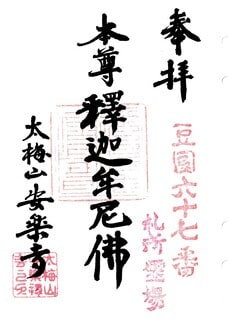

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第13番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番

・山内掲示によると、永仁年間(1293-1299年)、由良法燈圓明國師によって臨済宗法燈派の本山として開かれ、天文年間(1532-1555年)、永平道元孫桂室秀芳大和尚によって曹洞宗に改められたという名刹です。

・同掲示には、(当寺)五世扶嶽太助大和尚は、後に「とげぬき地蔵」(江戸・巣鴨(当時は神田明神下)の萬頂山 高岩寺を開いたことで知られています、との記載があります。

・境内の諸堂は江戸時代後期の建立で、法堂、庫裡、仏殿、開山堂を回廊で結び、内部に鐘楼を設けた七堂伽藍の配置をとっているようです。

・幡羅郡新四国霊場の初番発願所を務められ、このことからも当地屈指の名刹であることがわかります。

・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項にも大きく記載され「相傳フ往昔ハ臨済派ニテ開山圓明國師(略)其後永正年中桂室秀芳ト云僧、曹洞派ニ改メシヨリ今開山トス(略)開基ハ式部大輔助高十代成田下総守親泰法名貞岡宗蓮菴主ト号ス 入道シテ当村ニ隠棲ヲ営ミ 即当寺ヲ造建シ大永四年六月八日卒ス 御打入ノ後 東照宮忍城ヨリ此辺御放鷹ノ時、当寺ヘ成ラセラレ住僧桂岩ヘ御目見仰付ラレ 其後慶長年中江戸ヘ召セレシ時 元神田蔵王権現ノ舊(旧)蹟ニ於テ寺地ヲ賜ハリ一寺ヲ草創シテ金峯山高林寺ト号シ蔵王権現ヲ鎮守トセリ 後替地ヲ給ヒ本郷ヘ遷リ 又駒込ヘ遷リテ 今ハ当寺ノ末トナレリ 本尊三尊ノ釋迦ヲ安セリ(以下略)」とあります。

・「金峯山 高林寺」とは、文京区向丘の金峰山 高林寺をさすとみられ、本郷区史のP.1247には、たしかに「高林寺 武州幡羅郡下奈良村集福寺末、金峰山と号ス」との記載があります。

・「七堂伽藍の名刹」だけあって、さすがに伽藍は整っています。

・庫裡にて拝受した御朱印は。忍観音霊場と幡羅郡新四国霊場のふたつの札所印が捺されていました。

〔拝受御朱印〕

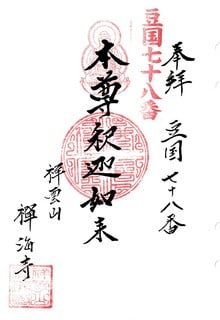

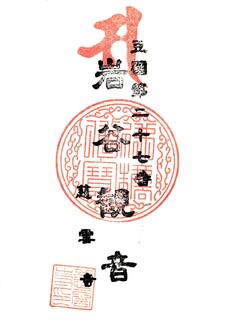

1.忍秩父三十四観音霊場第13番 札所本尊不明 御朱印尊格は釋迦牟尼佛

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番 釋迦牟尼佛

1通で兼用。

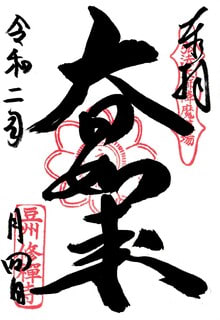

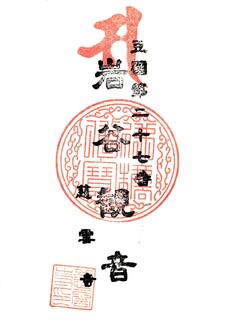

■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺

熊谷市柿沼499

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

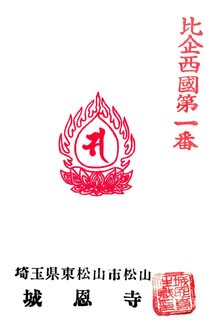

札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番

・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。

・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。

・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。

・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。

・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)

※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり

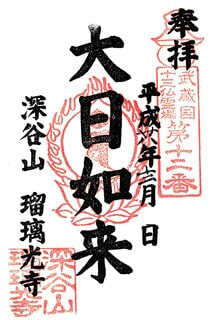

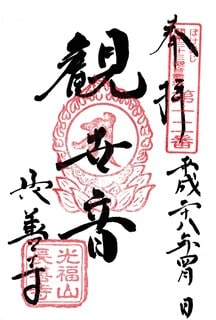

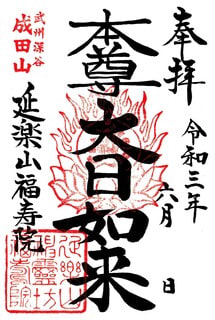

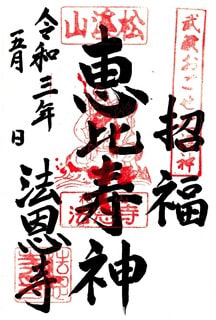

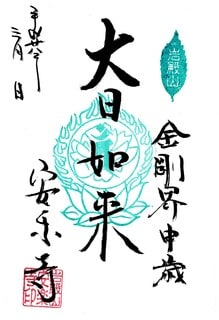

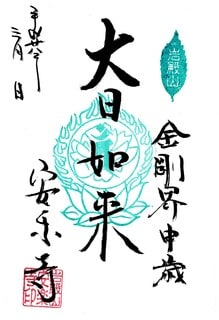

■ 天神山 観音院 吉祥寺

熊谷市原島682

真言宗智山派

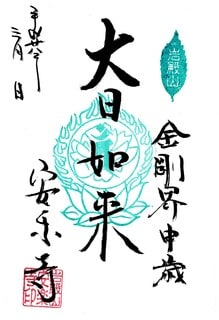

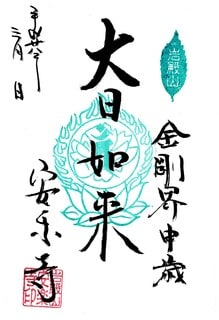

御本尊:大日如来

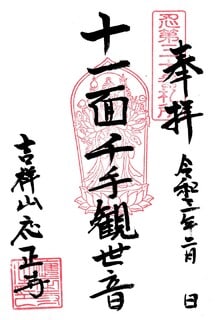

札所:忍秩父三十四観音霊場第33番

・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。

・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。

・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩

■ 有應山 浄圓院 養平寺

熊谷市原島1192

真言宗霊雲寺派

御本尊:地蔵菩薩

札所:-

こちらは非札所で存じ上げませんでしたが、公式Webによると、

養平寺本尊「歓喜地蔵菩薩」

薬師堂「薬師如来」

愛染堂「愛染明王」

毘沙門堂「毘沙門天」

の4種の御朱印を授与されている模様です。

拝受次第、掲載します。

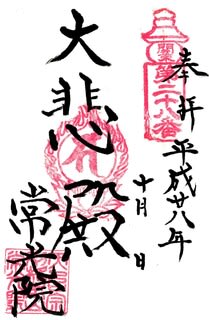

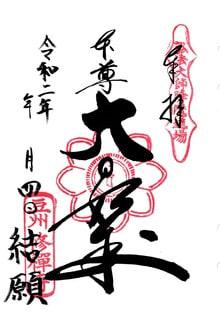

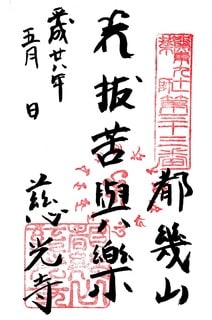

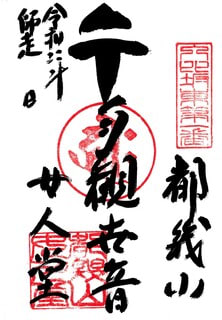

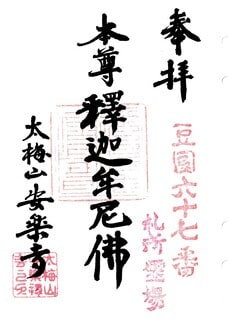

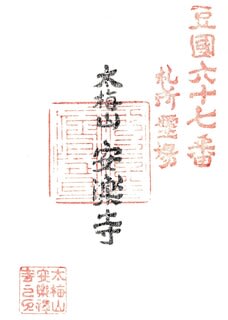

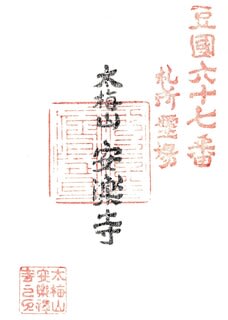

■ 永昌山 常楽寺

熊谷市中奈良1956

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番

・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項には「奈良村集福寺末 開山ハ本尊(ママ)七世ノ僧宗察慶長年中(1596-1615年)創建ト云 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。

・おそらく本寺であった集福寺第七世の僧宗察が慶長年中(1596-1615年)に創建とみられます。

・また、山内の石碑には「当常楽寺ノ境内地ハ創立当時南ハ新井北ハ堀内東ハ後原ヲ境ニ凡ソ五千三百余坪アッタ」とあり、相当の大寺であったことが伺われます。

・参拝時ご不在でしたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番で、曹洞禅ナビで「御朱印対応あり」となっているので、郵送をお願いするとお送りいただけました。

・こちらの御朱印にも幡羅郡新四国霊場の札所印が捺されていました。「幻の霊場」ともいわれる幡羅郡新四国霊場ですが、意外に札所印が残っているようです。

・御本尊は釈迦如来のようですが、御朱印尊格は観世音菩薩となっています。禅宗寺院の観音様は聖観世音菩薩が多いですが、御朱印の主印に種子は確認できず聖観世音菩薩かどうかはわかりません。(観世音菩薩、大悲殿などの揮毫でも、朱印に種子があれば(=御寶印)、こちらで観音様の個別の尊格はわかります。)

・新四国霊場の札所本尊は御本尊の例が多いのですが、こちらはなんらかの由縁で観音様が札所本尊となられているのかもしれません。

〔拝受御朱印〕

1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番 釈迦如来

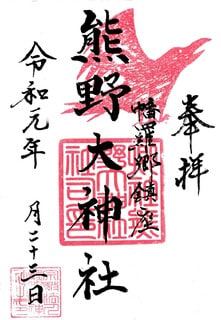

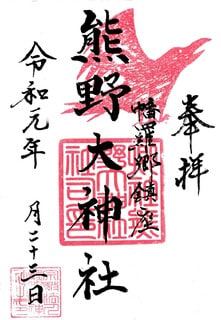

■ 奈良神社

熊谷市中奈良1969

御祭神:奈良別命

旧社格:延喜式内社(論社)、奈良四村の総鎮守

元別当:摩尼山 熊山院 長慶寺(中奈良/高野山真言宗)

授与所:境内拝殿前

・中奈良に御鎮座の古社で、『延喜式神名帳』の幡羅郡小社四座の一社(論社)とされます。

・『埼玉の神社』には、仁徳天皇の御世、下毛野君の祖で豊城入彦命の子孫とされる奈良別命が、下野国国造の任を終えたのち当地を開拓したことから、郷民がその徳を偲んで創祀とあります。

・また、当地に拠った奈良氏は、成田・別府・玉井氏などとならぶ名族で、当社を奉斎していたとみられています。

・中世、当社は熊野信仰の影響を受けて奈良神社から熊野神社に号を改めました。

・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項の熊野社には「奈良四村ノ惣鎮守ナリ 本地彌陀・薬師・観音を安ス 古は修験圓蔵坊カ持ナリシガ 成田氏下野國烏山ニ移ル時圓蔵坊モ随テ移リ(略)今ハ長慶寺ノ持トナル 社内ニ奈良神社ヲ合セ祀ル 奈良神社ハ神名帳当郡四座ノ一ナリ想ニ舊章衰廃ノ後、熊野三社ヲ合祀シ」とあります。

・『埼玉の神社』では、「恐らく、古代に創建された奈良神社は廃絶したのではなく、中世、その時流に合った熊野信仰を収容することにより社名を変えて存続したのであろう。」とみなしています。

・また、「江戸後期になると、中世以来永く熊野神社としてきた当社は、復古の思想興隆により、社名を古代の奈良神社に復した。」とも記されています。

・古社の落ち着きを感じる境内。本殿の意匠も見事なものです。

・拝殿前に御朱印が置かれていたので、お代を賽銭箱に納めて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:奈良神社 書置(筆書)

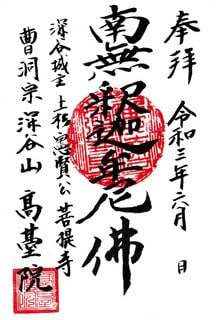

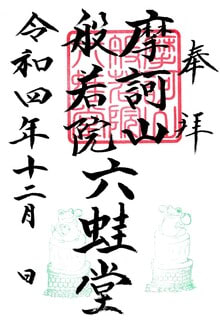

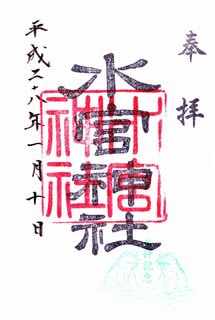

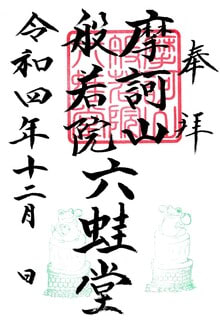

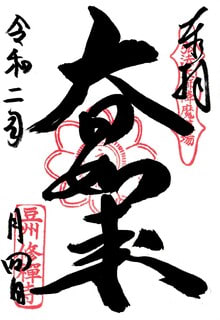

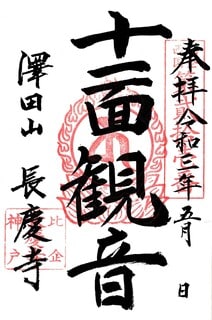

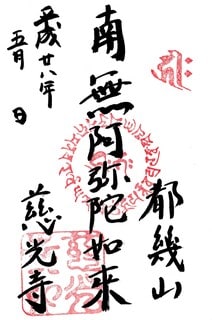

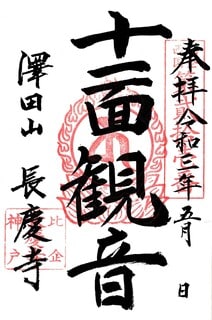

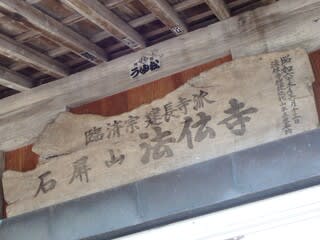

■ 摩尼山 熊山院 長慶寺

熊谷市中奈良1995

高野山真言宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第25番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番

司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)

『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項に「紀伊國高野山清浄心院末(略)相傳フ当寺は古修験地ナリシガ 天正十八年(1590年)圓蔵坊ト云僧、成田氏ニ従ヒ下野國ニ移リシ後 長慶ト云僧今ノ宗ニ改メ造立セリト云(略)元空坊号ヲ継テ其頃当村ニ住シ後黒田村ヘ移シニヨリ 坊宇以下其ママ長慶(延寶四年(1676年)寂)譲受テ今ノ宗ノ一寺トセシニヤ 本尊地蔵ヲ安セリ」とあります。

・当初は(天台系)修験の圓蔵坊・元空坊が護持し、後に長慶が跡を継いで紀伊国の真言宗高野山浄心院の末寺となり、江戸期には奈良神社(熊野社)の別当を司りました

・『埼玉の神社』には「明治期に入ると、当社(奈良神社/熊野社)本殿の熊野神の本地である弥陀・薬師・観音の三尊は、長慶寺に移され、代わって神鏡が奉安された。」とあるので、熊野神は本地(弥陀・薬師・観音の三尊)として長慶寺に遷られたことになります。

・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂。忍観音霊場の札所本尊、如意輪観世音菩薩も本堂に御座とのことです。

・御朱印はご住職がいらっしゃれば庫裡にて拝受できるかと思いますが、ご不在がちのようで、書置もないので拝受はなかなかむずかしい札所です。

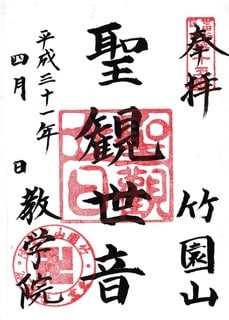

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第25番 如意輪観世音菩薩

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番 地蔵菩薩

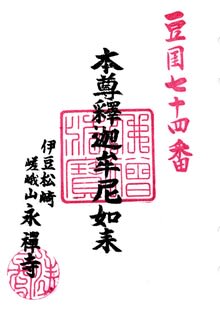

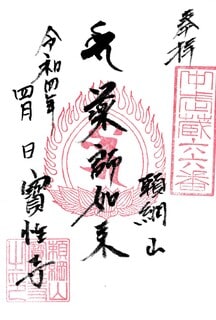

■ 開敷山 観音院 妙音寺

熊谷市上奈良702

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:忍秩父三十四観音霊場第24番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番

・『新編武蔵風土記稿』によると、開山の頼尊は奈良三郎と伝わり、成田大夫助高の三男奈良三郎高長とみなしています。高長は入道して頼尊と号し当寺を開山されたとの由。

・境内の「奈良三郎の墓」は市指定記念物(史跡)に指定されています。

・如意輪観世音菩薩は行基の作と伝わります。

・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第33番の吉祥寺(熊谷市原島682)にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

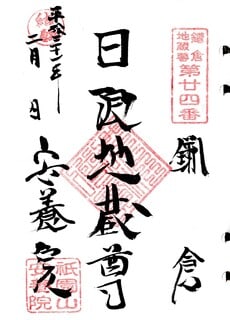

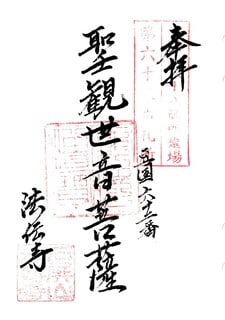

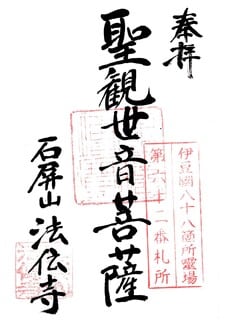

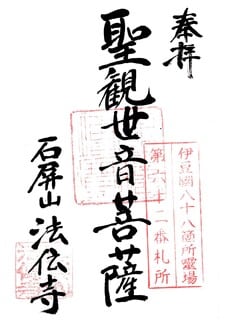

1.忍秩父三十四観音霊場第24番 聖観世音菩薩

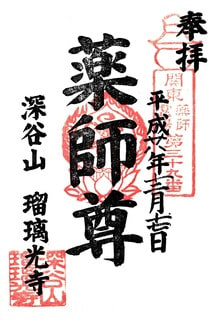

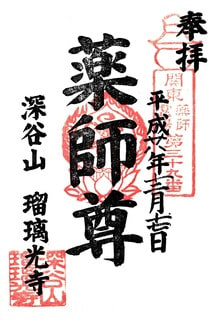

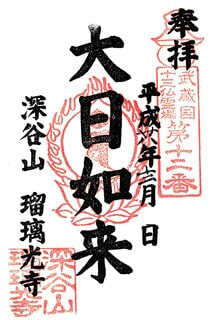

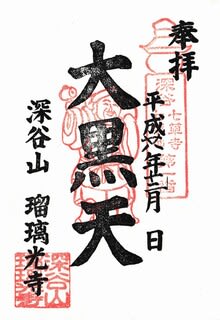

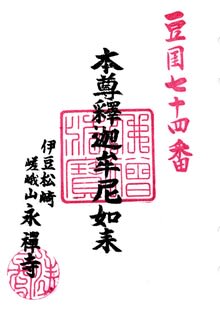

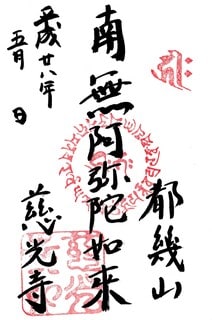

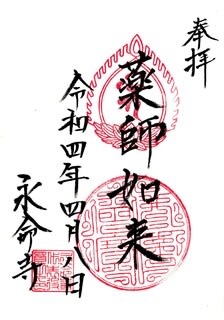

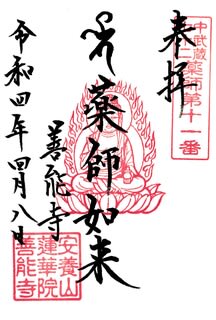

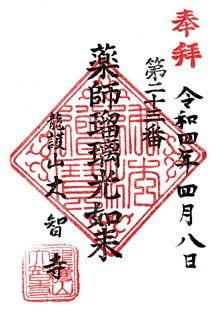

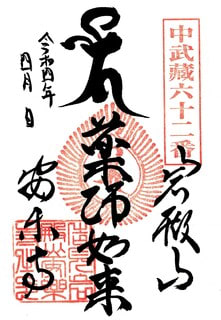

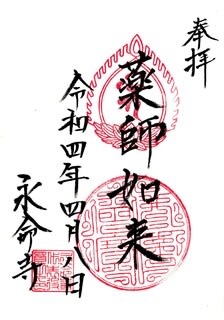

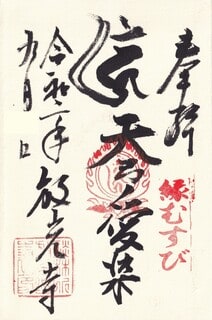

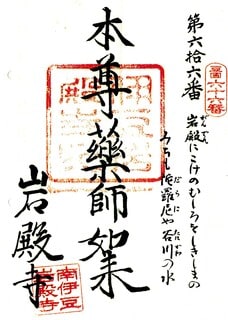

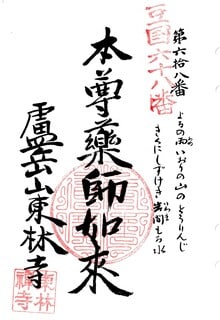

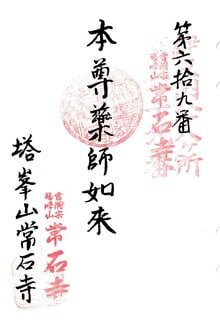

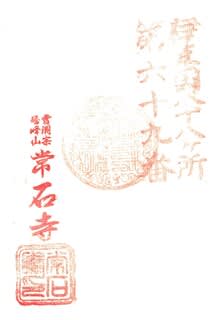

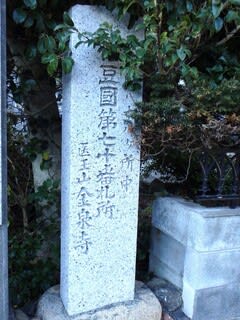

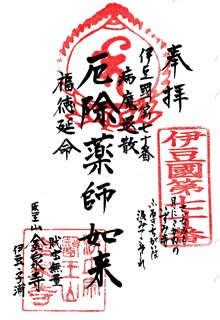

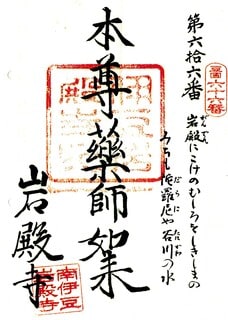

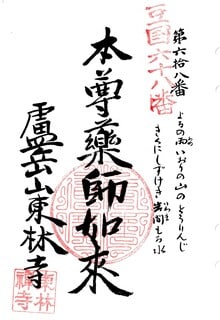

■ 瑠璃光山 真蔵院 東光寺

熊谷市上奈良953

高野山真言宗

御本尊:薬師如来

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番

・山内石碑によると、創立は慶長年間(1596-1615年)。延宝年間滎伝阿闍梨により中興するも、文化八年(1811年)火災により古文書を焼失し由緒詳細は不明とのこと。

・『新編武蔵風土記稿』によると、慶安年間(1648-1652年)以前は「東ノ坊」と称し、妙音寺を「西ノ坊」と称していたようです。

・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂です。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番 薬師如来

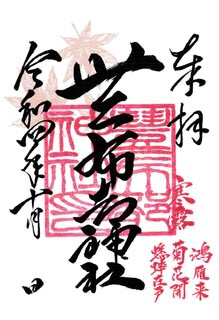

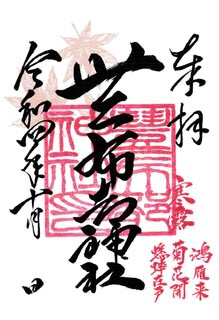

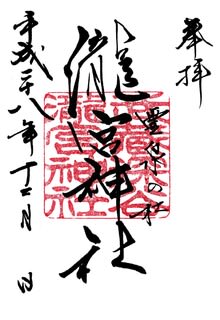

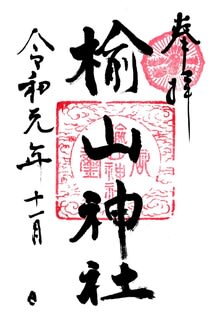

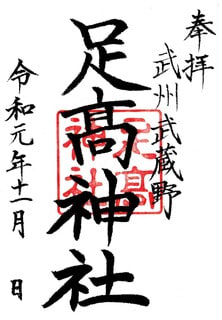

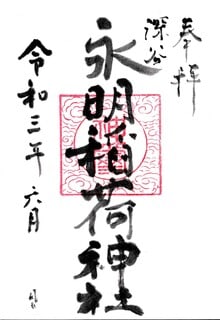

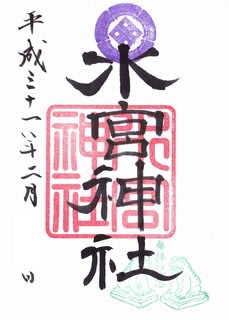

■ 豊布都神社

熊谷市上奈良1286

御祭神:武甕槌命、(旧)鎌倉権五郎景政公

旧社格:旧上奈良村鎮守

元別当:瑠璃光山 真蔵院 東光寺(上奈良/高野山真言宗)

授与所:境内拝殿前

・旧上奈良村の鎮守で、かつては御霊社と号し、御祭神は鎌倉権五郎景政公と伝わります。(『新編武蔵風土記稿』)

・『埼玉の神社』には、明治5年に御祭神と社号を改めたとありますが、「豊布都とは、武甕槌命の別称で、鎌倉権五郎の武勇にちなんだものと思われる」とあり、旧御祭神のゆかりを示唆しています。

・上奈良はかつて荒川の川筋に当たっていた地で、境内掲示には「往時の人々は、河川の氾濫によって生じる疫病などの厄災を怨霊の祟り・御霊によるものとの考えから御霊という音に近い鎌倉権五郎の怨霊を祀ってその祟りを鎮めようとした。」とありました。

・本地の愛染明王は、明治の神仏分離時に元別当の東光寺に遷されています。

・こぢんまりとした境内ですが、すっきりと整って清冽な気が流れているような感じがしました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:豊布都神社 書置(筆書)

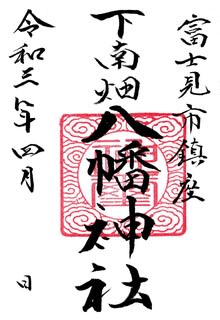

■ 増田山 観音堂

熊谷市下増田841

真言宗智山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第20番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番

〔拝受御朱印〕

・第19番下増田観音寺からほど近く、県道263号弁財深谷線沿いにあるのでわかりやすいです。

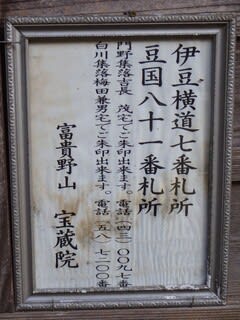

・寺号標は「増田山観音堂」、門柱には「旧宝蔵院」と「牛頭天王分社」、観音堂扁額には「十一面観世音」「牛頭天王宮」。

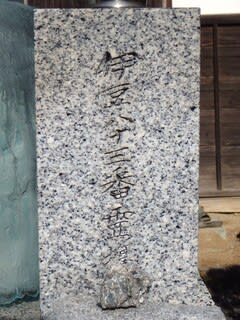

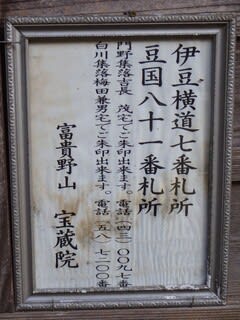

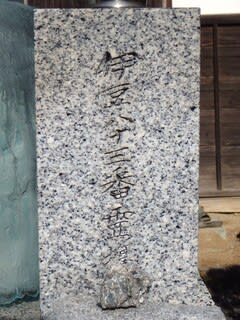

・忍観音二十番霊場の立派な札所碑。宝形造の端正な観音堂には真如親王様のお大師さまが描かれた幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番の札所板も掲げられ、霊場札所の趣きがあります。

・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第19番の下増田観音寺(熊谷市下増田866)にて拝受しました。

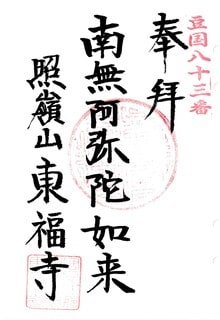

〔拝受御朱印〕

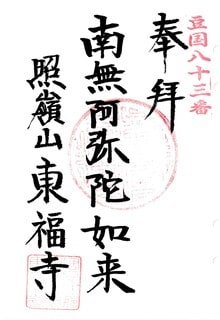

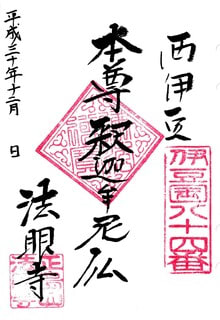

1.忍秩父三十四観音霊場第20番 十一面観世音菩薩

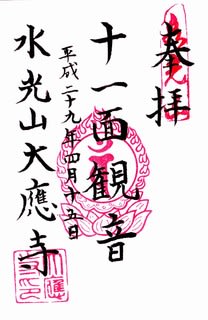

■ 大悲山 慈眼院 観音寺

熊谷市下増田866

真言宗智山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第19番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第69番

・忍秩父三十四観音霊場には「観音寺」「観音堂」と号する札所がじつに5つ(6番行田市持田、10番上中条、11番下奈良、19番下増田、20番下増田(観音堂)、26番玉井(廃寺))もあり、場所が近いこともあって混乱します。

・こちらは第19番下増田の観音寺で、第20番下増田観音堂も護持されています。

・御朱印は忍秩父第19番、第20番(増田山観音堂)を拝受しました。本堂にあげていただき、たいへんご親切なご対応をいただきました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第19番 聖観世音菩薩

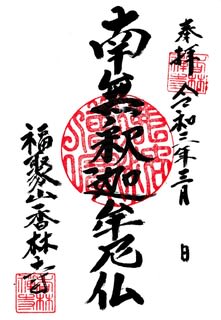

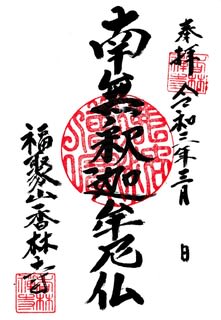

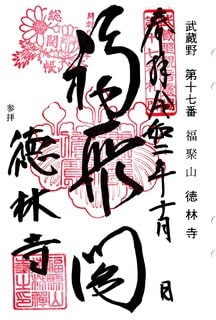

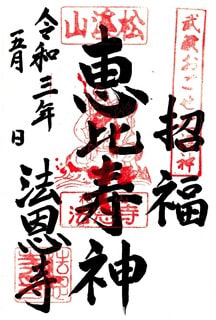

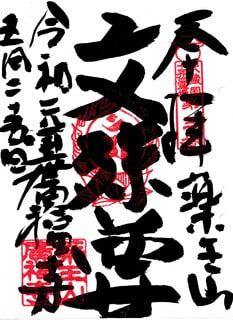

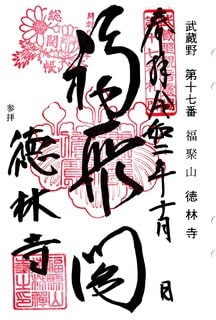

■ 福聚山 香林寺

熊谷市東別府799

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第23番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第61番、第6番(旧福泉寺・薬師如来)

・別府小太郎清重が父入道義重(法名香林寺義重道薫居士)追福のため建立と(開基は義重)いう寺伝があり、集福寺第二世要岩(弘治三年(1557年)十六日示寂)が開山という伝もあります。

・別府小太郎清重は平家物語に登場し、平家物語は延慶二年(1309年)以前に成立とみられているので、開基開山の年代が合いません。

・これについては、『新編武蔵風土記稿』も「清重の開基といはんには年代相あたらず、若くは天文(1532年-1555年)の頃、別府尾張守長清など、己が遠祖義重のために造立せしにや、さあれば開山開基の年代合へり」と指摘しています。

・香林寺は(東)別府城の城址とされる東別府神社のすぐそばにあり、香林寺を別府氏館跡とする史料もあるようです。

・別府城跡(県指定記念物(史跡))の掲示には「成田助高の二男次郎行高が別府に住み、その子太郎能幸は東別府に、二郎行助が西別府に数代相対して領知」とあるので、小太郎清重は能幸の流れの東別府氏とみられ、同掲示には「太郎能幸に初まった東別府家は、それから十一代目の尾張守長清まで続いたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の北条氏攻略に際し、敗軍側についたため家禄を失ってしまった。」ともあります。

・御朱印は、庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

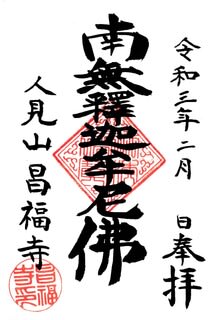

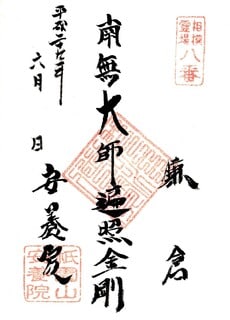

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

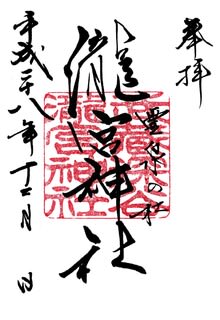

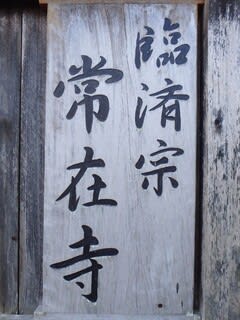

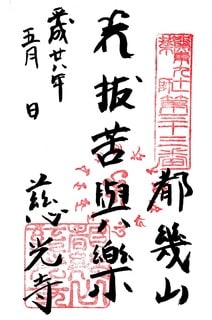

■ 吉祥山 丈六院 安楽寺

熊谷市西別府2044

臨済宗円覚寺派

御本尊:釈迦如来

札所:忍秩父三十四観音霊場第22番

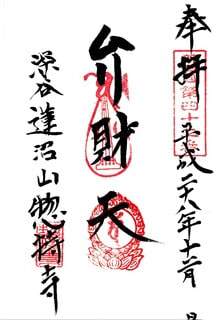

・養老年間(717-24年)、藤原不比等淡海による草創と伝わる古刹。

・草創時に丈六の釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来の三尊を安置、後に武蔵国国司(藤原)式部大輔任助の二男別府左衛門行隆が、六阿弥陀を加えて九品の本尊とし、その子孫の別府甲斐守頼重が再興したといいます。

・繁室玄茂和尚(文和二年(1353年)寂)の開山という伝もあります。

・『新編武蔵風土記稿』および『埼玉の神社(西別府湯殿神社の項)』によると、康暦二年(1380年)九月、乱を起こした下野守護小山義政征討のため足利左馬頭氏満が鎌倉を出立。別府の地に陣を構えて小山攻めの軍勢を催促するとともに丈六(院)に参詣念誦したところ、小山義政みずから当所に赴き降参したことは、ひとえに丈六の尊像の感應によるものと称揚されました。

・御朱印は庫裡にて授与いただけましたが、新型コロナ禍のなかでは原則授与を中止されているようです。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第22番 九品佛

※御本尊の御朱印不授与

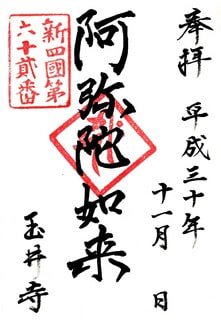

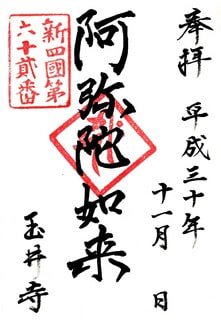

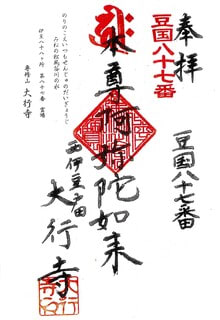

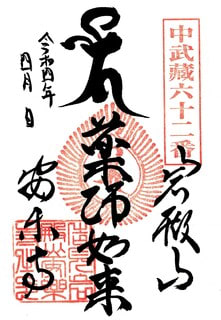

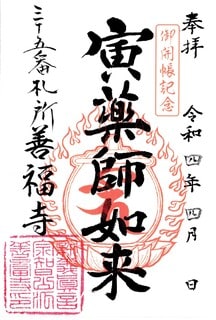

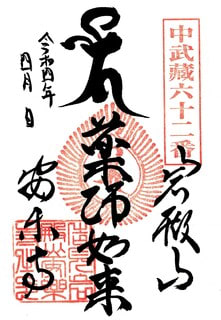

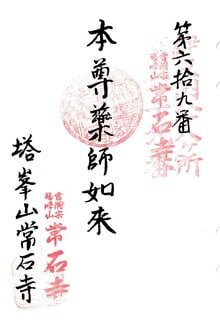

■ 瑠璃光山 薬師院 玉井寺

熊谷市玉井1888

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

司別当:玉井大神社:境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社

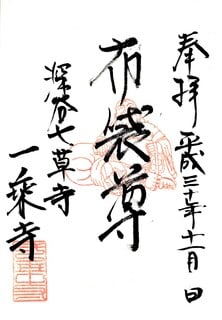

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)

・埼玉県神社庁『埼玉の神社』の「玉井大神社」の項に、「玉井」および「玉井寺」についての記載もあるので抜粋引用します。

・桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧賢璟は、巡視の足を東国までのばしました。

・賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。

・この井戸「玉の井」は玉井寺の境内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。

・『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。

・玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。

・「玉の井」の脇には市指定記念物(史跡)の「玉井四朗の墓」があり、玉井寺は玉井四朗の屋敷跡と伝わります。

・玉井氏は、成田助高の子助実が玉井四郎と称したのをはじめとし、『保元物語』の白河殿夜討ちの条には、源義朝公に従った玉井四郎が軍功を立てたことが記されています。また、『郡村誌』には「往古元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な札所の御朱印を授与されています。

・布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。

〔拝受御朱印〕

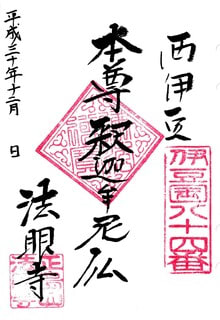

1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番 阿弥陀如来

2.熊谷七福神 布袋尊

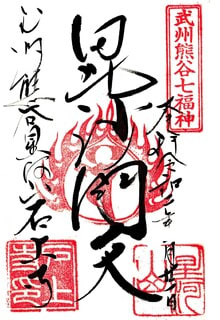

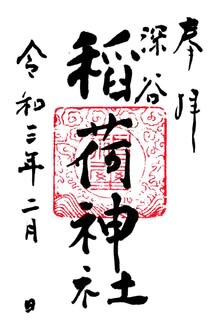

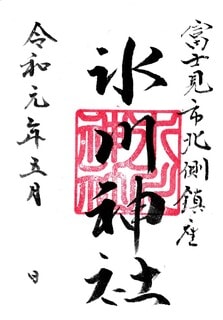

■ 赤城久伊豆神社

熊谷市石原1007

御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命

旧社格:旧石原村鎮守

元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(石原/真言宗智山派)

授与所:境内授与所

・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。

・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。

・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。

・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。

秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。

・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。

・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)

■ (小島)春日神社

熊谷市小島142

御祭神:天児屋根命、武甕槌命、経津主命、比売神

旧社格:旧小島村鎮守

元別当:小嶋山 無量院 西光寺(小島/天台宗)

授与所:拝殿前

・旧小島村の鎮守社と伝わり、明治42年、地内の稲荷社・天神社・八坂社および飛地境内社道祖社を合祀しています。

・『埼玉の神社』には「鎌倉時代に源家が滅亡し、北条氏が執権政治を始めた年に当たる承久元年(1219年)三月、奈良の春日神社から神霊を遷した」とあります。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:春日神社 書置(筆書)

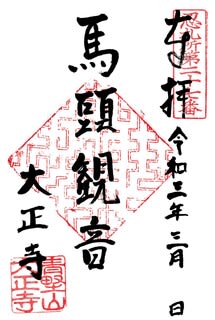

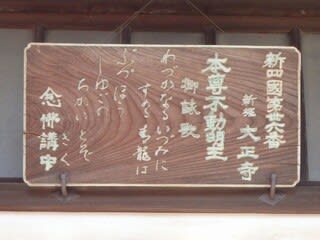

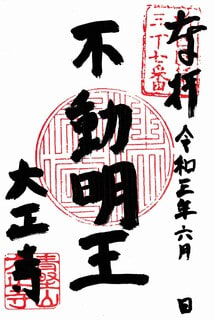

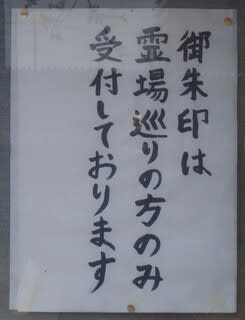

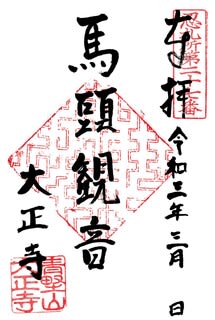

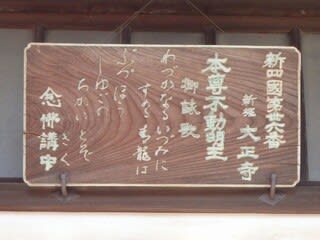

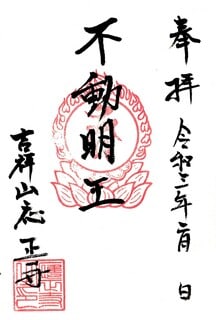

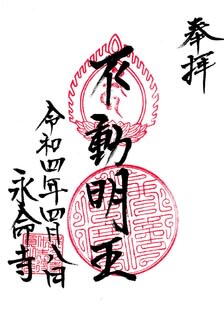

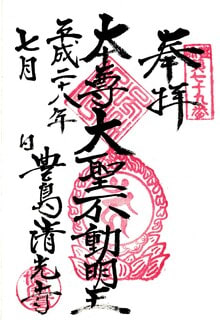

■ 青野山 清浄院 大正寺

熊谷市籠原南1-252

真言宗豊山派

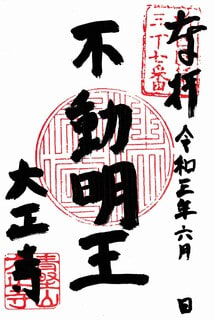

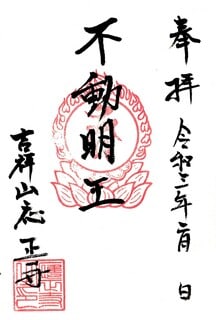

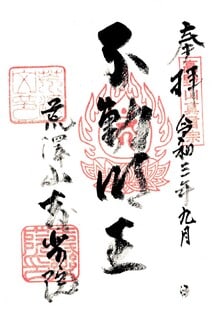

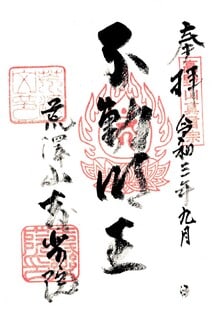

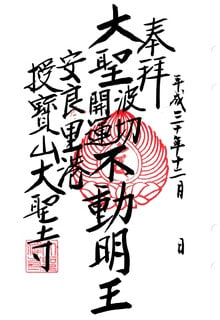

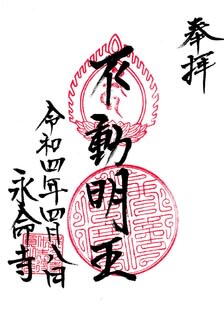

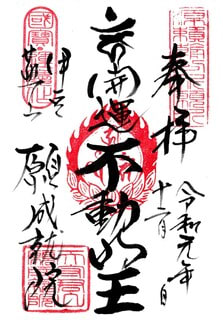

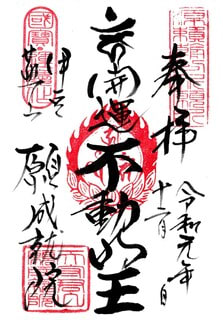

御本尊:不動明王

札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番

・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。

・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。

奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。

・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。

・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。

・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。

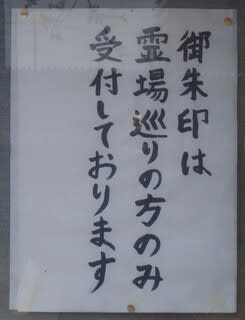

・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王

※霊場巡拝者にのみ授与

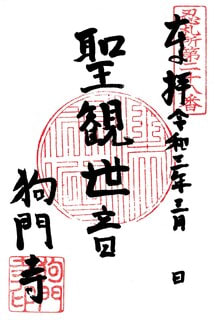

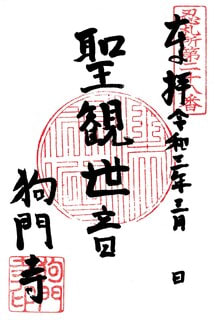

■ 狗門寺

熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)

真言宗豊山派?

御本尊:

札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番

・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。

・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。

・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩

※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)

■ 田中神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命

旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)

元別当:寶珠山 延命寺(三ケ尻/真言宗豊山派)

授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所

・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。

・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。

・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。

・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)

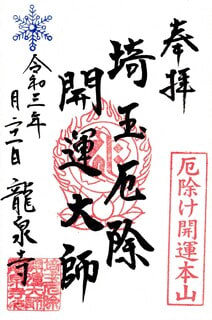

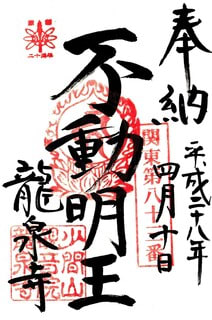

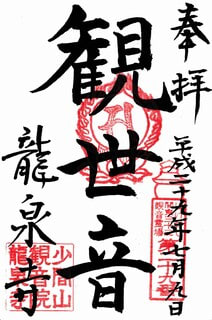

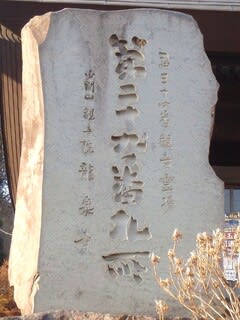

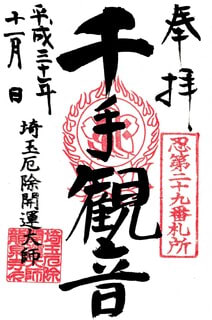

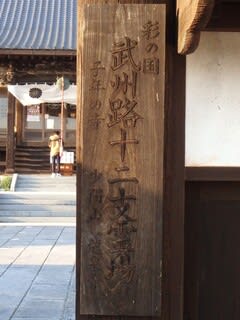

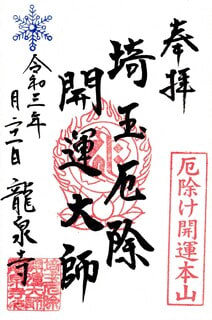

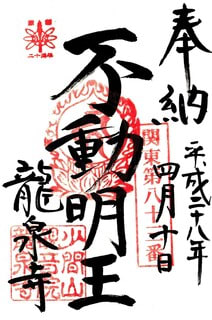

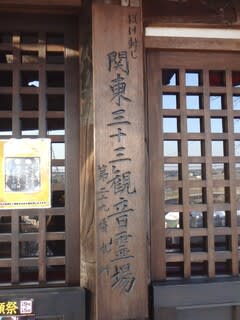

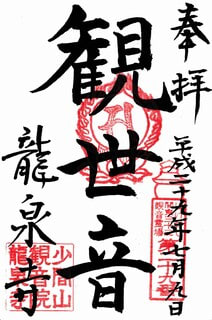

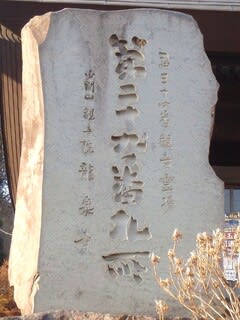

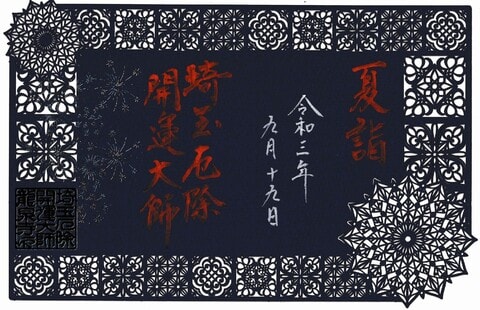

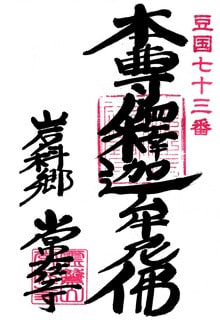

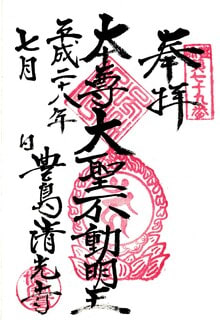

■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)

公式Web

熊谷市三ケ尻3712

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

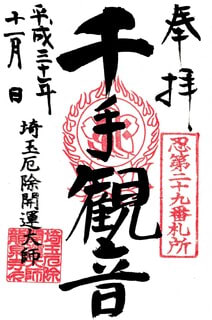

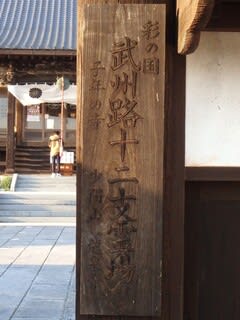

札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番

・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。

・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。

・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。

・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。

・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

〔拝受御朱印〕

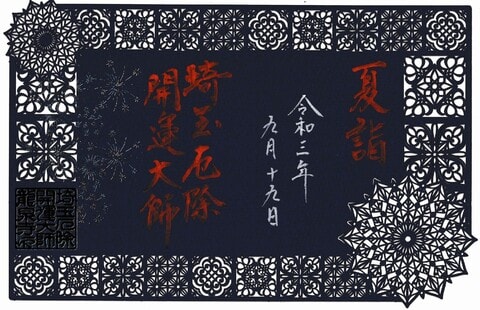

1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

2.関東八十八箇所第83番 不動明王

3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩

尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。

4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩

5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。

6.「如月 花手水」の御朱印

7.切り絵御朱印

※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。

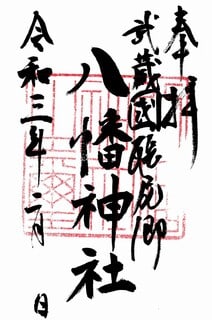

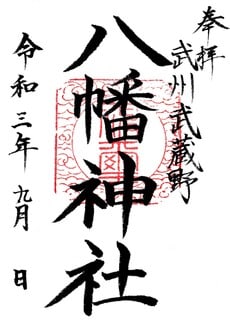

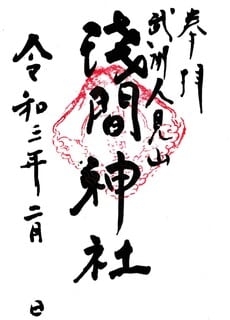

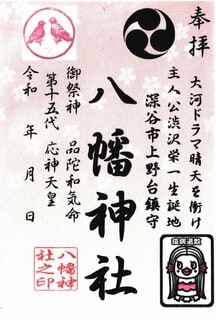

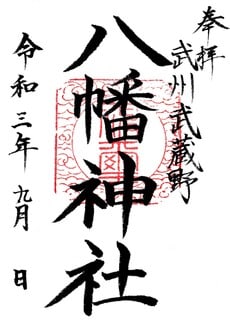

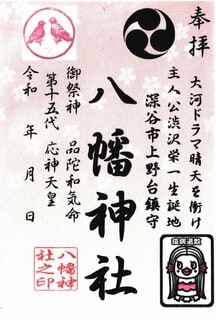

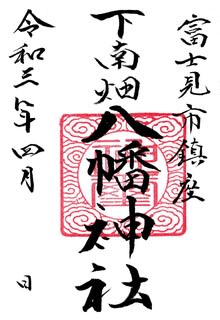

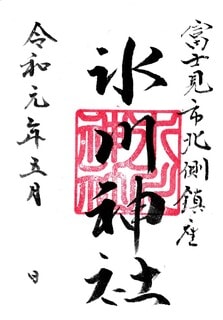

■ (三ケ尻)八幡神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公

旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守

元別当:

授与所:境内社務所

・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。

・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。

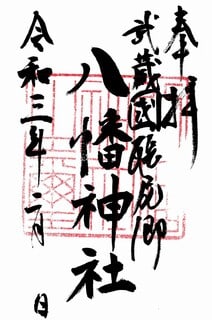

・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。

【 BGM 】

■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里

■ 約束 (Yakusoku) - 如月千早(今井麻美) // covered by 凪原涼菜

■ Mirai 未来 - kalafina

1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!

さすがに梶浦由記さん

→ コード

深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。

併せてまわってみてはいかがでしょうか。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)から。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

■ 関連記事

「血洗島 諏訪神社の御朱印」

↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)

東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。

ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。

---------------------------------

深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。

武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。

平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。

また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。

江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。

宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。

また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。

江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。

熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。

また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。

このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。

【深谷・熊谷と札所】

寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。

観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。

日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。

「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。

三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。

(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)

「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。

また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。

深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。

深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。

なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。

熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。

有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。

妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。

神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。

----------------------------------------

それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。

なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。

夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。

--------------------------------------

ここからは、いよいよ忍秩父観音霊場、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の核心部に入っていきます。小規模で無住の寺も多く、御朱印拝受難易度は高いです。

■ 光明山 地蔵院 観音寺

熊谷市上中条2018

高野山真言宗

御本尊:

札所:忍秩父三十四観音霊場第10番

・こちらも無住で情報が少ないです。

『新編武蔵風土記稿』の上中條村(埼玉郡忍領)の項に「邑楽郡赤岩村光恩寺末(略)慶安二年(1649年)観音堂領トシテ十六石六斗ノ御朱印ヲ附セラル 開山了空明應五年(1496年)寂セリ 本尊不動ヲ安ス 観音堂」とあります。

・現在の御本尊は聖観世音菩薩のようで、地元では「中条観音様」と呼ばれ、信仰を集めている模様です。

・境内入口の石碑に「聖観世音安産守護」、本堂扉に「腹帯子宝祈願」「安産祈願」の案内があるので、子宝・安産に霊験あらたかな観音様のようです。

・入母屋造銅板葺で切妻様の向拝を付設しています。照りの強い本棟の屋根と起り気味の向拝屋根が独特のコントラストを見せています。

・大棟と鬼板に聖観世音菩薩の種子「サ」が掲げられているので、やはり御本尊は聖観世音菩薩とみられます。向拝正面には「観世音」の扁額が掲げられています。

・木鼻側面貘と正面獅子の彩色が異なるなど芸が細かいです。

・現在無住で、御朱印は浄瑠璃山 長慶寺(熊谷市西城93-1)で拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第10番 聖観世音菩薩

■ 福聚山 阿弥陀院 利永寺

熊谷市下奈良796

真言宗智山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第12番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番

・こちらは、今回の記事のなかでもっともマニアックな札所かと思われます。記事UPは迷いましたが、確かに忍観音霊場の札所なのでご紹介します。

・参拝情報がほとんどなく、Googleマップで位置検索するととある企業の敷地を示すので、意を決してこちらの事務所にお伺いすると、こちらの敷地内に御座とのこと。

・ご丁寧にもご案内いただき、ようやく参拝が叶いました。

・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 本尊前(十一面観音)ニ同シ 観音堂 利永寺持」とあり、本堂(御本尊:十一面観世音菩薩)のほか、観音堂を擁していたかもしれません。

・整った宝形造で向拝を付設し、向拝見上げにはしっかり御詠歌の木板が掛かっていました。ただし、この木板の札番は「第七番」。こちらは忍観音霊場で第11番、幡羅郡新四国霊場で第43番のはずなので、この「第七番」というのはナゾです。

・こちらの御朱印はなかばあきらめていたのですが、一乗院様にお伺いすると、第11番観音寺のほか、こちらの御朱印(規定用紙)も授与されているとのことで、ありがたく拝受しました。

・ご紹介はしましたが、参拝時に一般企業さんのお手間をいただくこともあり、忍観音霊場巡拝者に限ってお伺いした方がよろしいかと思います。また、休業日や営業時間外の参拝も不可だと思います。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第12番 十一面観世音菩薩(大悲殿)

■ 大慈山 薬師院 観音寺

熊谷市下奈良913

真言宗智山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第11番

・この寺社巡りも、下奈良エリアに至ってますますディープな世界に入っていきます(笑)

・忍秩父三十四観音霊場第11番のこの札所寺院は、現在無住のお堂で、境内掲示はなくWebでも情報がとれないので、『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項の記載を引用します。

「埼玉郡羽生村正覺院ノ末ナリ 本尊十一面観音安セリ 薬師堂」。

・幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第43番の札所は福聚山 利永寺とされていますが、別の資料によると、もともとはこちらが第43番の札所であった可能性もあります。

・まわりにランドマークがないので説明しにくいですが、Googleマップの住所検索でヒットします。

・竹林を背にした奥まったところにあり、向拝柱はあるものの、切妻造妻入で一見お堂らしくないので、参道入口の如意輪観世音菩薩と地蔵菩薩の石仏がなければそれとわからないかもしれません。

・御朱印は、真言宗智山派関東十一談林の名刹、光明山 一乗院(熊谷市上之2891-1)で規定用紙のものを拝受できます。(一乗院の御朱印は授与されておりません。)

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第11番 十一面観世音菩薩(大悲閣)

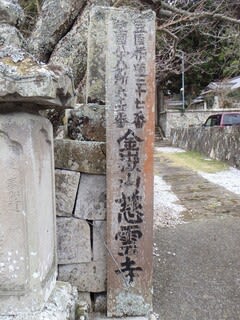

■ 萬頂山 集福寺

熊谷市下奈良551

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第13番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番

・山内掲示によると、永仁年間(1293-1299年)、由良法燈圓明國師によって臨済宗法燈派の本山として開かれ、天文年間(1532-1555年)、永平道元孫桂室秀芳大和尚によって曹洞宗に改められたという名刹です。

・同掲示には、(当寺)五世扶嶽太助大和尚は、後に「とげぬき地蔵」(江戸・巣鴨(当時は神田明神下)の萬頂山 高岩寺を開いたことで知られています、との記載があります。

・境内の諸堂は江戸時代後期の建立で、法堂、庫裡、仏殿、開山堂を回廊で結び、内部に鐘楼を設けた七堂伽藍の配置をとっているようです。

・幡羅郡新四国霊場の初番発願所を務められ、このことからも当地屈指の名刹であることがわかります。

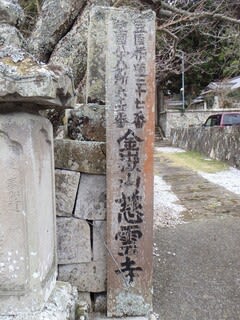

・『新編武蔵風土記稿』の下奈良村の項にも大きく記載され「相傳フ往昔ハ臨済派ニテ開山圓明國師(略)其後永正年中桂室秀芳ト云僧、曹洞派ニ改メシヨリ今開山トス(略)開基ハ式部大輔助高十代成田下総守親泰法名貞岡宗蓮菴主ト号ス 入道シテ当村ニ隠棲ヲ営ミ 即当寺ヲ造建シ大永四年六月八日卒ス 御打入ノ後 東照宮忍城ヨリ此辺御放鷹ノ時、当寺ヘ成ラセラレ住僧桂岩ヘ御目見仰付ラレ 其後慶長年中江戸ヘ召セレシ時 元神田蔵王権現ノ舊(旧)蹟ニ於テ寺地ヲ賜ハリ一寺ヲ草創シテ金峯山高林寺ト号シ蔵王権現ヲ鎮守トセリ 後替地ヲ給ヒ本郷ヘ遷リ 又駒込ヘ遷リテ 今ハ当寺ノ末トナレリ 本尊三尊ノ釋迦ヲ安セリ(以下略)」とあります。

・「金峯山 高林寺」とは、文京区向丘の金峰山 高林寺をさすとみられ、本郷区史のP.1247には、たしかに「高林寺 武州幡羅郡下奈良村集福寺末、金峰山と号ス」との記載があります。

・「七堂伽藍の名刹」だけあって、さすがに伽藍は整っています。

・庫裡にて拝受した御朱印は。忍観音霊場と幡羅郡新四国霊場のふたつの札所印が捺されていました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第13番 札所本尊不明 御朱印尊格は釋迦牟尼佛

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第1番 釋迦牟尼佛

1通で兼用。

■ 荒神山 地蔵院 龍昌寺

熊谷市柿沼499

真言宗智山派

御本尊:地蔵菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番

・『新編武蔵風土記稿』の柿沼村の項に「京都智積院末 中興開山海寶慶長十九年六月十二日寂ス 本尊地蔵ハ恵心ノ作 荒神社 辨天社 稲荷社 聖天社 金毘羅社 観音堂 此堂焼失後イマダ再建ナラス」とあります。

・境内石碑には、慶長年間(1596-1615年)、海宝上人の開基で智積院直末の格院とあり、忍秩父観音霊場の第1番初願所であることからしても、相当の格式をもつ寺院と思われます。

・樹木が少なくすっきり明るい境内。本堂は入母屋造本瓦葺でがっしり大ぶりな流れ向拝を構えています。見事な本瓦葺や格調高い山号扁額から名刹の矜持が感じられます。

・御朱印は庫裡にて忍秩父三十四観音霊場第1番の御朱印を拝受しました。幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印も捺されているので、2札所兼用の御朱印と思われます。

・こちらの忍観音霊場の札所本尊の情報がなく、とりあえず聖観世音菩薩の御真言をあげて参拝しましたが、いただいた御朱印の種子は「キリーク」。ご住職に千手観音か如意輪観音かをお伺いすると、なんと如意輪観世音菩薩とのこと。初番から如意輪観音の観音霊場はあまり記憶にありません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第1番 如意輪観世音菩薩(大悲殿)

※ 幡羅郡新四国霊場第廿番の札所印あり

■ 天神山 観音院 吉祥寺

熊谷市原島682

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:忍秩父三十四観音霊場第33番

・『新編武蔵風土記稿』の原島村の項に「埼玉郡上ノ村一乗院末 慶安二年境内観音堂領トシテ十石ノ御朱印ヲ賜フ 中興ノ僧ヲ榮快ト云寛文十三年(1673年)正月二十五日寂ス 本尊大日ヲ安ス 観音堂 十一面観音ヲ安ス 運慶ノ作ナリト云伝フ」とありますが、開基・開山、創建年代等は不明です。

・緑濃いよく整備された境内。山門は本瓦葺。本堂は寄棟造銅板葺で、端正な流れ向拝を置いています。

・御朱印は忍観音霊場のもので、当寺第33番と上奈良の第24番妙音寺を授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第33番 十一面観世音菩薩

■ 有應山 浄圓院 養平寺

熊谷市原島1192

真言宗霊雲寺派

御本尊:地蔵菩薩

札所:-

こちらは非札所で存じ上げませんでしたが、公式Webによると、

養平寺本尊「歓喜地蔵菩薩」

薬師堂「薬師如来」

愛染堂「愛染明王」

毘沙門堂「毘沙門天」

の4種の御朱印を授与されている模様です。

拝受次第、掲載します。

■ 永昌山 常楽寺

熊谷市中奈良1956

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番

・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項には「奈良村集福寺末 開山ハ本尊(ママ)七世ノ僧宗察慶長年中(1596-1615年)創建ト云 本尊釋迦ヲ安セリ」とあります。

・おそらく本寺であった集福寺第七世の僧宗察が慶長年中(1596-1615年)に創建とみられます。

・また、山内の石碑には「当常楽寺ノ境内地ハ創立当時南ハ新井北ハ堀内東ハ後原ヲ境ニ凡ソ五千三百余坪アッタ」とあり、相当の大寺であったことが伺われます。

・参拝時ご不在でしたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番で、曹洞禅ナビで「御朱印対応あり」となっているので、郵送をお願いするとお送りいただけました。

・こちらの御朱印にも幡羅郡新四国霊場の札所印が捺されていました。「幻の霊場」ともいわれる幡羅郡新四国霊場ですが、意外に札所印が残っているようです。

・御本尊は釈迦如来のようですが、御朱印尊格は観世音菩薩となっています。禅宗寺院の観音様は聖観世音菩薩が多いですが、御朱印の主印に種子は確認できず聖観世音菩薩かどうかはわかりません。(観世音菩薩、大悲殿などの揮毫でも、朱印に種子があれば(=御寶印)、こちらで観音様の個別の尊格はわかります。)

・新四国霊場の札所本尊は御本尊の例が多いのですが、こちらはなんらかの由縁で観音様が札所本尊となられているのかもしれません。

〔拝受御朱印〕

1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第14番 釈迦如来

■ 奈良神社

熊谷市中奈良1969

御祭神:奈良別命

旧社格:延喜式内社(論社)、奈良四村の総鎮守

元別当:摩尼山 熊山院 長慶寺(中奈良/高野山真言宗)

授与所:境内拝殿前

・中奈良に御鎮座の古社で、『延喜式神名帳』の幡羅郡小社四座の一社(論社)とされます。

・『埼玉の神社』には、仁徳天皇の御世、下毛野君の祖で豊城入彦命の子孫とされる奈良別命が、下野国国造の任を終えたのち当地を開拓したことから、郷民がその徳を偲んで創祀とあります。

・また、当地に拠った奈良氏は、成田・別府・玉井氏などとならぶ名族で、当社を奉斎していたとみられています。

・中世、当社は熊野信仰の影響を受けて奈良神社から熊野神社に号を改めました。

・『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項の熊野社には「奈良四村ノ惣鎮守ナリ 本地彌陀・薬師・観音を安ス 古は修験圓蔵坊カ持ナリシガ 成田氏下野國烏山ニ移ル時圓蔵坊モ随テ移リ(略)今ハ長慶寺ノ持トナル 社内ニ奈良神社ヲ合セ祀ル 奈良神社ハ神名帳当郡四座ノ一ナリ想ニ舊章衰廃ノ後、熊野三社ヲ合祀シ」とあります。

・『埼玉の神社』では、「恐らく、古代に創建された奈良神社は廃絶したのではなく、中世、その時流に合った熊野信仰を収容することにより社名を変えて存続したのであろう。」とみなしています。

・また、「江戸後期になると、中世以来永く熊野神社としてきた当社は、復古の思想興隆により、社名を古代の奈良神社に復した。」とも記されています。

・古社の落ち着きを感じる境内。本殿の意匠も見事なものです。

・拝殿前に御朱印が置かれていたので、お代を賽銭箱に納めて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:奈良神社 書置(筆書)

■ 摩尼山 熊山院 長慶寺

熊谷市中奈良1995

高野山真言宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第25番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番

司別当:奈良神社(熊野社)(中奈良村、奈良四村の総鎮守)

『新編武蔵風土記稿』の中奈良村の項に「紀伊國高野山清浄心院末(略)相傳フ当寺は古修験地ナリシガ 天正十八年(1590年)圓蔵坊ト云僧、成田氏ニ従ヒ下野國ニ移リシ後 長慶ト云僧今ノ宗ニ改メ造立セリト云(略)元空坊号ヲ継テ其頃当村ニ住シ後黒田村ヘ移シニヨリ 坊宇以下其ママ長慶(延寶四年(1676年)寂)譲受テ今ノ宗ノ一寺トセシニヤ 本尊地蔵ヲ安セリ」とあります。

・当初は(天台系)修験の圓蔵坊・元空坊が護持し、後に長慶が跡を継いで紀伊国の真言宗高野山浄心院の末寺となり、江戸期には奈良神社(熊野社)の別当を司りました

・『埼玉の神社』には「明治期に入ると、当社(奈良神社/熊野社)本殿の熊野神の本地である弥陀・薬師・観音の三尊は、長慶寺に移され、代わって神鏡が奉安された。」とあるので、熊野神は本地(弥陀・薬師・観音の三尊)として長慶寺に遷られたことになります。

・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂。忍観音霊場の札所本尊、如意輪観世音菩薩も本堂に御座とのことです。

・御朱印はご住職がいらっしゃれば庫裡にて拝受できるかと思いますが、ご不在がちのようで、書置もないので拝受はなかなかむずかしい札所です。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第25番 如意輪観世音菩薩

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第5番 地蔵菩薩

■ 開敷山 観音院 妙音寺

熊谷市上奈良702

真言宗智山派

御本尊:大日如来

札所:忍秩父三十四観音霊場第24番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番

・『新編武蔵風土記稿』によると、開山の頼尊は奈良三郎と伝わり、成田大夫助高の三男奈良三郎高長とみなしています。高長は入道して頼尊と号し当寺を開山されたとの由。

・境内の「奈良三郎の墓」は市指定記念物(史跡)に指定されています。

・如意輪観世音菩薩は行基の作と伝わります。

・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第33番の吉祥寺(熊谷市原島682)にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第24番 聖観世音菩薩

■ 瑠璃光山 真蔵院 東光寺

熊谷市上奈良953

高野山真言宗

御本尊:薬師如来

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番

・山内石碑によると、創立は慶長年間(1596-1615年)。延宝年間滎伝阿闍梨により中興するも、文化八年(1811年)火災により古文書を焼失し由緒詳細は不明とのこと。

・『新編武蔵風土記稿』によると、慶安年間(1648-1652年)以前は「東ノ坊」と称し、妙音寺を「西ノ坊」と称していたようです。

・寄棟造桟瓦葺の均整のとれた本堂です。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第24番 薬師如来

■ 豊布都神社

熊谷市上奈良1286

御祭神:武甕槌命、(旧)鎌倉権五郎景政公

旧社格:旧上奈良村鎮守

元別当:瑠璃光山 真蔵院 東光寺(上奈良/高野山真言宗)

授与所:境内拝殿前

・旧上奈良村の鎮守で、かつては御霊社と号し、御祭神は鎌倉権五郎景政公と伝わります。(『新編武蔵風土記稿』)

・『埼玉の神社』には、明治5年に御祭神と社号を改めたとありますが、「豊布都とは、武甕槌命の別称で、鎌倉権五郎の武勇にちなんだものと思われる」とあり、旧御祭神のゆかりを示唆しています。

・上奈良はかつて荒川の川筋に当たっていた地で、境内掲示には「往時の人々は、河川の氾濫によって生じる疫病などの厄災を怨霊の祟り・御霊によるものとの考えから御霊という音に近い鎌倉権五郎の怨霊を祀ってその祟りを鎮めようとした。」とありました。

・本地の愛染明王は、明治の神仏分離時に元別当の東光寺に遷されています。

・こぢんまりとした境内ですが、すっきりと整って清冽な気が流れているような感じがしました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:豊布都神社 書置(筆書)

■ 増田山 観音堂

熊谷市下増田841

真言宗智山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第20番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番

〔拝受御朱印〕

・第19番下増田観音寺からほど近く、県道263号弁財深谷線沿いにあるのでわかりやすいです。

・寺号標は「増田山観音堂」、門柱には「旧宝蔵院」と「牛頭天王分社」、観音堂扁額には「十一面観世音」「牛頭天王宮」。

・忍観音二十番霊場の立派な札所碑。宝形造の端正な観音堂には真如親王様のお大師さまが描かれた幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第28番の札所板も掲げられ、霊場札所の趣きがあります。

・御朱印は、忍秩父三十四観音霊場第19番の下増田観音寺(熊谷市下増田866)にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第20番 十一面観世音菩薩

■ 大悲山 慈眼院 観音寺

熊谷市下増田866

真言宗智山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第19番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第69番

・忍秩父三十四観音霊場には「観音寺」「観音堂」と号する札所がじつに5つ(6番行田市持田、10番上中条、11番下奈良、19番下増田、20番下増田(観音堂)、26番玉井(廃寺))もあり、場所が近いこともあって混乱します。

・こちらは第19番下増田の観音寺で、第20番下増田観音堂も護持されています。

・御朱印は忍秩父第19番、第20番(増田山観音堂)を拝受しました。本堂にあげていただき、たいへんご親切なご対応をいただきました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第19番 聖観世音菩薩

■ 福聚山 香林寺

熊谷市東別府799

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第23番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第61番、第6番(旧福泉寺・薬師如来)

・別府小太郎清重が父入道義重(法名香林寺義重道薫居士)追福のため建立と(開基は義重)いう寺伝があり、集福寺第二世要岩(弘治三年(1557年)十六日示寂)が開山という伝もあります。

・別府小太郎清重は平家物語に登場し、平家物語は延慶二年(1309年)以前に成立とみられているので、開基開山の年代が合いません。

・これについては、『新編武蔵風土記稿』も「清重の開基といはんには年代相あたらず、若くは天文(1532年-1555年)の頃、別府尾張守長清など、己が遠祖義重のために造立せしにや、さあれば開山開基の年代合へり」と指摘しています。

・香林寺は(東)別府城の城址とされる東別府神社のすぐそばにあり、香林寺を別府氏館跡とする史料もあるようです。

・別府城跡(県指定記念物(史跡))の掲示には「成田助高の二男次郎行高が別府に住み、その子太郎能幸は東別府に、二郎行助が西別府に数代相対して領知」とあるので、小太郎清重は能幸の流れの東別府氏とみられ、同掲示には「太郎能幸に初まった東別府家は、それから十一代目の尾張守長清まで続いたが、天正十八年(1590年)豊臣秀吉の北条氏攻略に際し、敗軍側についたため家禄を失ってしまった。」ともあります。

・御朱印は、庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 吉祥山 丈六院 安楽寺

熊谷市西別府2044

臨済宗円覚寺派

御本尊:釈迦如来

札所:忍秩父三十四観音霊場第22番

・養老年間(717-24年)、藤原不比等淡海による草創と伝わる古刹。

・草創時に丈六の釈迦如来・阿弥陀如来・薬師如来の三尊を安置、後に武蔵国国司(藤原)式部大輔任助の二男別府左衛門行隆が、六阿弥陀を加えて九品の本尊とし、その子孫の別府甲斐守頼重が再興したといいます。

・繁室玄茂和尚(文和二年(1353年)寂)の開山という伝もあります。

・『新編武蔵風土記稿』および『埼玉の神社(西別府湯殿神社の項)』によると、康暦二年(1380年)九月、乱を起こした下野守護小山義政征討のため足利左馬頭氏満が鎌倉を出立。別府の地に陣を構えて小山攻めの軍勢を催促するとともに丈六(院)に参詣念誦したところ、小山義政みずから当所に赴き降参したことは、ひとえに丈六の尊像の感應によるものと称揚されました。

・御朱印は庫裡にて授与いただけましたが、新型コロナ禍のなかでは原則授与を中止されているようです。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第22番 九品佛

※御本尊の御朱印不授与

■ 瑠璃光山 薬師院 玉井寺

熊谷市玉井1888

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

司別当:玉井大神社:境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)

・埼玉県神社庁『埼玉の神社』の「玉井大神社」の項に、「玉井」および「玉井寺」についての記載もあるので抜粋引用します。

・桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧賢璟は、巡視の足を東国までのばしました。

・賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。

・この井戸「玉の井」は玉井寺の境内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。

・『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。

・玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。

・「玉の井」の脇には市指定記念物(史跡)の「玉井四朗の墓」があり、玉井寺は玉井四朗の屋敷跡と伝わります。

・玉井氏は、成田助高の子助実が玉井四郎と称したのをはじめとし、『保元物語』の白河殿夜討ちの条には、源義朝公に従った玉井四郎が軍功を立てたことが記されています。また、『郡村誌』には「往古元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な札所の御朱印を授与されています。

・布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。

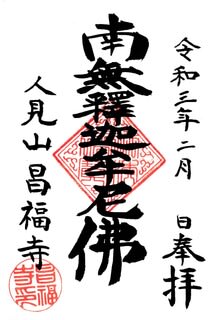

〔拝受御朱印〕

1.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番 阿弥陀如来

2.熊谷七福神 布袋尊

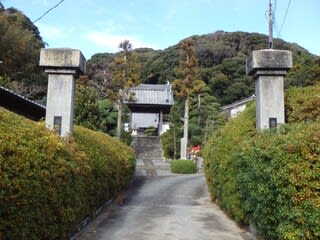

■ 赤城久伊豆神社

熊谷市石原1007

御祭神:豊城入彦命、大己貴命、大山祇命

旧社格:旧石原村鎮守

元別当:羽黒山 不動院 真宗寺(石原/真言宗智山派)

授与所:境内授与所

・赤城神社と久伊豆神社の合祀(合社)という、北関東ならではの神社です。

・『埼玉の神社』には、「『風土記稿』には『赤城久伊豆合社 赤城明神は村内の鎮守とす』と載る。これは戦国末期、古くから当地の鎮守であった赤城神社に久伊豆神社が合祀され一社となったことを示している。」とあります。

・同書によると、赤城神社は、宮城村鎮座の赤城神社から勧請。久伊豆神社は、成田氏の崇敬する神社であった。両社合祀の経緯は「忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという。」とのことです。

・本殿は寛延三年(1750年)建立とされる二間社流造りで、向かって右側に「正一位赤城明神」の幣帛、左側に「正一位久伊豆明神」の幣帛が納められているとのこと。

秋山藤八正勝、石原吟八郎、前原藤次郎などの名工の名が棟札に残り、その力量を示す建造物として市指定文化財となっています。

・もともとの本殿・拝殿は赤城山に相対するように創建され、久伊豆神社合祀の際に建て替えられ、現在の本殿・拝殿は忍城に相対する形で建っているとのことです。

・参拝時ご不在でしたが、たしか境内にご神職の電話番号が貼り出されており、こちらに連絡すると、お出でになられて無事拝受できました。熊谷七福神(福禄寿)の御朱印は通常不授与の模様です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:赤城久伊豆神社 直書(筆書)

■ (小島)春日神社

熊谷市小島142

御祭神:天児屋根命、武甕槌命、経津主命、比売神

旧社格:旧小島村鎮守

元別当:小嶋山 無量院 西光寺(小島/天台宗)

授与所:拝殿前

・旧小島村の鎮守社と伝わり、明治42年、地内の稲荷社・天神社・八坂社および飛地境内社道祖社を合祀しています。

・『埼玉の神社』には「鎌倉時代に源家が滅亡し、北条氏が執権政治を始めた年に当たる承久元年(1219年)三月、奈良の春日神社から神霊を遷した」とあります。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:春日神社 書置(筆書)

■ 青野山 清浄院 大正寺

熊谷市籠原南1-252

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:忍秩父三十四観音霊場第27番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番

・境内石碑によると、創立は藤原の世と伝えられますが、元和年間(1615-1624年)頼(?)秀大和尚により中興開山とあります。

・忍秩父三十四観音霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は本堂左手の観音堂に御座します。

奉納幟や奉納額がみられ、現在でも信仰を集めていることが伺われます。

・幡羅郡新四国霊場の札所本尊、不動明王は本堂に御座す御本尊です。

・本堂、観音堂ともに入母屋造妻入りとみられ、入母屋破風がシャープに際立ち存在感を放っています。

・境内に御座す弘法大師像は、三鈷杵を右手で頭上高く掲げられたおすがたです。

・山内入口の掲示板に「御朱印は霊場巡りの方のみ受付しております」の掲示がありました。忍秩父観音、幡羅郡新四国で2度の巡拝をしていますが、いずれも快く授与いただけました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第27番 馬頭観世音菩薩

2.幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第36番 不動明王

※霊場巡拝者にのみ授与

■ 狗門寺

熊谷市熊谷市新堀(廃寺、大正寺へ)

真言宗豊山派?

御本尊:

札所:忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番

・忍秩父三十四観音霊場第28番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の札所ですが、すでに廃寺になっており、札所機能は大正寺に移動しています。

・忍秩父三十四観音霊場第28番の御朱印は、大正寺にて授与いただけましたが、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第58番の御朱印は授与されていないとのこと。

・忍秩父霊場の札所本尊、馬頭観世音菩薩は現在さるところに御座され、礼拝は大正寺本堂にて、ということでしたのでこちらにてお唱えをいたしました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第28番 馬頭観世音菩薩

※霊場巡拝者にのみ授与(大正寺にて拝受)

■ 田中神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:武甕槌命、少名彦名命、天穂日命

旧社格:延喜式内社論社(武蔵國幡羅郡田中神社)

元別当:寶珠山 延命寺(三ケ尻/真言宗豊山派)

授与所:(三ケ尻)八幡神社社務所

・延喜式内社(論社)とされ、境内に要石があるため、この要石の磐座信仰が創祀とする説があります。また、田の神(稲の霊)を祀ったとする説もみられます。

・由緒ある式内社(論社)で、氏子区域は三ケ尻全域に及んでいたとされます。

・現在はシンプルな境内ですが、渡辺崋山の『訪瓺録』には「古代ハ大社ナルヨシ」とあり、かつては広大な境内を擁していたようです。

・この貴重な式内社(論社)の御朱印は、(三ケ尻)八幡神社社務所で授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:田中神社 直書(筆書)

■ 少間山 観音院 龍泉寺(埼玉厄除開運大師)

公式Web

熊谷市三ケ尻3712

真言宗豊山派

御本尊:不動明王

札所:関東八十八箇所第83番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番、忍秩父三十四観音霊場第29番、武州路十二支霊場 子(千手観世音菩薩)、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番

・小此木紀伊守が開基、心海法印が開山となり永禄年間(1558-1570年)に創建と伝わる真言宗寺院。

・多くの霊場札所を兼務され、最近では「切り絵御朱印」で人気です。

・不動明王、お大師様の礼拝は本堂、観音霊場・十二支霊場の参拝は左手山上の観音堂となります。

・狭山(通称:観音山、標高82m)の山腹にあり、南側、荒川方面の眺めがいいです。

・御朱印スポットとして超人気のお寺さんで、週末は書置御朱印といえども数十分待ちとなるので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

〔拝受御朱印〕

1.お大師様の御朱印 埼玉厄除開運大師

2.関東八十八箇所第83番 不動明王

3.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第29番 聖観世音菩薩

尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子は聖観世音菩薩の「サ」で、関東三十三観音霊場の札所本尊・聖観世音菩薩をあらわしています。

4.忍秩父三十四観音霊場第29番 千手観世音菩薩

5.武州路十二支霊場(子) 千手観世音菩薩

3.と同様、尊格揮毫は「観世音」ですが、御寶印の種子はおそらく千手観世音菩薩の「キリーク」で、武州路十二支霊場の札所本尊・千手観世音菩薩をあらわしています。

6.「如月 花手水」の御朱印

7.切り絵御朱印

※幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第38番の御朱印は不授与です。

■ (三ケ尻)八幡神社

熊谷市三ケ尻2924

御祭神:誉田別命、大日孁貴命、菅原道真公

旧社格:村社、旧三ケ尻村鎮守

元別当:

授与所:境内社務所

・天喜四年(1056年)、源頼義・義家父子が奥州征伐の折にこの地に本陣を設け、鎌倉の鶴岡八幡宮の遙拝所を建てて戦勝祈願したことが創祀とされ、武の神として信仰を集めました。

・本殿の彫刻は三ケ尻出身の名工・内田清八の作とされます。

・週末は概ね境内社務所にてご対応されているようで、両面の絵入り御朱印を授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:八幡神社 直書(筆書)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)へつづく。

【 BGM 】

■ LANI~HEAVENLY GARDEN~ - ANRI 杏里

■ 約束 (Yakusoku) - 如月千早(今井麻美) // covered by 凪原涼菜

■ Mirai 未来 - kalafina

1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!

さすがに梶浦由記さん

→ コード

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1

2021年大河ドラマ「青天を衝け」関連で「熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)」の標題でUPしていましたが、熊谷市・深谷市を分離し、御朱印を追加してリニューアルUPします。

深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。

併せてまわってみてはいかがでしょうか。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

■ 関連記事

「血洗島 諏訪神社の御朱印」

↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)

東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。

ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。

---------------------------------

深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。

武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。

平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。

また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。

江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。

宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。

また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。

江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。

熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。

また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。

このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。

【深谷・熊谷と札所】

寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。

観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。

日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。

「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。

三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。

(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)

「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。

また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。

深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。

深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。

なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。

熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。

有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。

妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。

神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。

----------------------------------------

それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。

なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。

夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。

1.旧 大里町エリア

■ 吉見神社

熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)

御祭神:天照大神

旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守

授与所:神社そばのご神職宅

・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。

・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。

・古社らしい厳かな境内。御朱印は境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)

■ (高本)高城神社

熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)

御祭神:高皇産霊命

旧社格:村社、延喜式内社(小)論社

元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)

授与所:神社そばのご神職宅

『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。

・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。

・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。

・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。

・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)

2.旧 江南町エリア

■ 東方山 保泉寺

熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。

・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。

・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。

・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内です。

・こちらはご縁をいただいて期せずして御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 東方山 保泉寺

熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。

・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。

・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。

・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。

・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 高根山 満讃寺

武州路十二支霊場Web

熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)

・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。

・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。

〔拝受御朱印〕

1.武州路十二支霊場 普賢菩薩

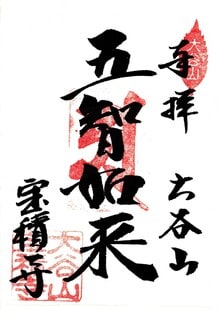

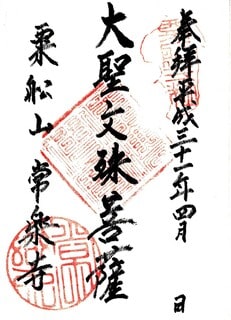

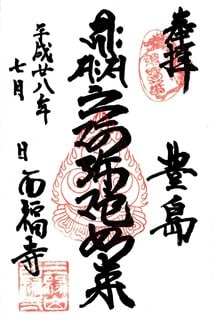

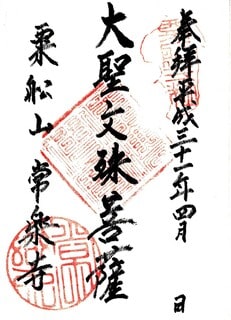

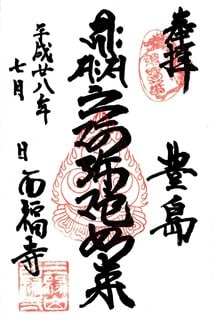

■ 五台山 文殊寺

公式Web

熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:文殊師利大菩薩

・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。

・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。

・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。

・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。

・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。

・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。

・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)

■ 龍谷山 静簡院

熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番

・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。

・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。

・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。

・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。

・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。

・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。

・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釋迦如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音

3A.旧 熊谷市エリア-1

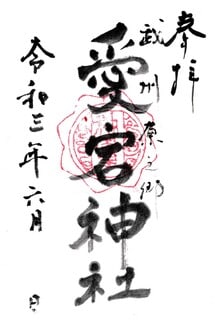

■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社

熊谷市鎌倉町44

御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命

旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)

元別当:大善院

授与所:古宮神社(池上)授与所

・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。

・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。

・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。

・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。

・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。

・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。

・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。

・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。

〔うちわ祭について〕

・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。

・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。

・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。

・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)

2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)

■ 星河山 千手院 石上寺

熊谷市鎌倉町36

真言宗智山派

御本尊:千手観世音菩薩

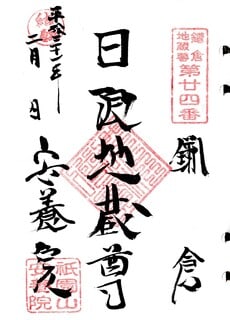

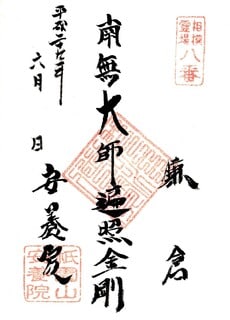

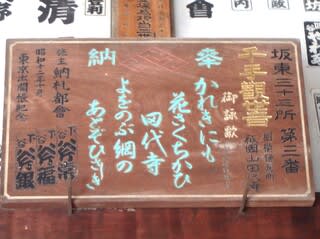

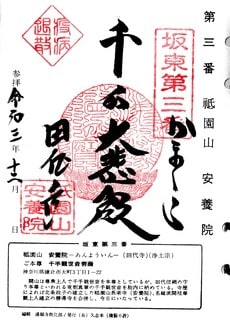

札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)

司元別当:(宮町)高城神社(熊谷市宮町)

・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。

・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。

・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。

・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。

・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。

・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)

2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

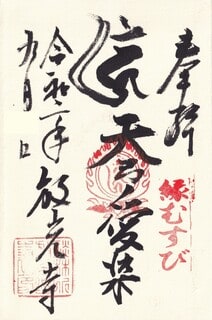

■ 熊野山 千形院 圓照寺

公式Web

熊谷市星川1-1

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)

・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。

・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。

・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。

・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。

・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.不動明王の御朱印

2.聖徳皇太子の御朱印

■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)

公式Web

熊谷市本石1-102

臨済宗妙心寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第2番

・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。

・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。

・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩

■ (宮町)高城神社

公式Web

熊谷市宮町2-93

御祭神:高皇産霊神

旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守

元別当:星河山 千手院 石上寺(鎌倉町/真言宗智山派)

授与所:境内授与所

・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。

・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。

・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:高城神社 直書(筆書)

髙城神社の御朱印帳

■ 肥塚山 成就院

熊谷市資料(PDF)

熊谷市肥塚2-6-1

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:-

司元別当:肥塚伊奈利神社(熊谷市肥塚)

・永正元年(1504年)以前に僧欽照による開山(ないし中興)と伝わり、古くは鎌倉胡桃大楽寺末であったといいます。

・「肥塚氏供養板石塔婆」があることから、肥塚氏ゆかりの寺院とみられます。「熊谷市文化財ガイドブック」(PDF)によると、熊谷氏の祖となった直季の弟直長が肥塚に住んで肥塚氏の始祖となったとのことです。

・御本尊は阿弥陀如来。脇本尊に「一光三尊(弥陀、勢至、観音)燈籠佛」(とても小さいそうです)を奉安され、こちらの御朱印も授与されています。

・燈籠佛は各種の霊験で知られ、江戸中期の忍藩主・阿部豊後守正充公も信仰したといいます。

・墓地は肥塚殿(山)と呼ばれた古墳跡とされます。

・御朱印は本堂にて拝受しましたが、1回目はご不在でした。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊 阿弥陀如来

2.脇本尊 燈籠佛

■ 熊谷山 報恩寺

公式Web

熊谷市円光2-8-1

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番

・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。

・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。

熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。

そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。

姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。

その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。

寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。

・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。

・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。

・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。

・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。

・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。

・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。

・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。

・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。

・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛

■ 梅籠山 久松寺 東竹院

熊谷市久下1834

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

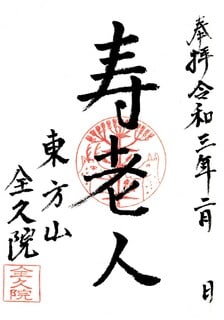

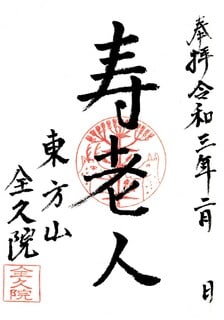

札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)

・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。

・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。

・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。

・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。

・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛

2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛

■ 佐谷田神社

熊谷市佐谷田310

御祭神:誉田別命

旧社格:旧佐谷田村鎮守

元別当:

旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(佐谷田村/新義真言宗)

旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(戸出村/新義真言宗)

旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(平戸村/真言宗新義)

・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)

・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。

・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。

・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。

・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。

・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書

■ 藤井山 源宗寺

熊谷市平戸611

曹洞宗

御本尊:薬師如来 観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第5番

・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。

・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。

・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。

・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。

・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。

・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。

■ 上之村神社

公式Web

熊谷市上之16

御祭神:事代主命、大山祇命、大己貴命

旧社格:郷社、上之村・箱田村・池上村三村の鎮守社

元別当:伊豆国 浄慶院 久見寺(上村/新義真言宗)

授与所:境内授与所

・公式Web、境内掲示、『埼玉の神社』などによると、創祀は平安時代以前とみられ、応永年間(1394-1428年)、成田五郎家時により再興とされます。

・明治2年に現在の上之村神社に改められるまでは、「久伊豆神社」ないし「久伊豆明神社」と号し、『新編武蔵風土記稿』の上村の項には「久伊豆社」として記載されています。

・『新編武蔵風土記稿』に「祭神ハ大山祇命ニテ 伊豆國三嶋社ヲ写シ祀ルトイヘト疑フヘシ 此久伊豆社ト云ハ騎西町塙ニ大社アリテ近郷往々是ヲ勧請スレハ 当社モ恐クハ彼ヲ写セシナラン」とあり、騎西ご鎮座の久伊豆神社の総社、玉敷神社からの勧請を示唆しています。

・御祭神は、江戸期は大山祇命でしたが、明治2年、主祭神を事代主命、相殿の神を大己貴命と大山祇命に改めています。

・また、別当の久見寺客殿に久伊豆の本地十一面観音が安置されていたとあり、神仏混淆の歴史が伺われます。

・当社ご鎮座の旧上(之)村は成田郷ともいわれた名族、成田氏の本貫で、当社は成田氏の尊崇篤く、後に徳川氏の尊崇を受けたと伝わります。なお、成田・別府・奈良・玉井氏は「武州四家」と呼ばれ、いずれも中世にこの地に勢力を張った名族とされています。

・当地有数の古社だけあって厳かな境内。木造の両部鳥居は寛文四年(1664年)建造の墨書が残り、市内最古の木造鳥居として市指定有形文化財に指定されています。

・応永年間(1394-1428年)、成田左京亮家時再建の本殿は一間社流造銅板葺で県指定文化財に指定されています。

・御朱印は参拝時たまたまご神職がいらしたのでいただけましたが、常駐ではありません。(公式Webにご在社予定が出ています。)

・熊谷七福神(恵比寿天)の御朱印は通常不授与かもしれませんが、御朱印には恵比寿様のお姿印が捺されていました。

・なお、兼務社として佐谷田神社、奈良神社(中奈良)、豊布都(とよふつ)神社(上奈良)、春日神社(小島)があり、それぞれWeb上で御朱印がみつかりますが、こちらで拝受できるかは不明です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:上之村神社 直書(筆書)

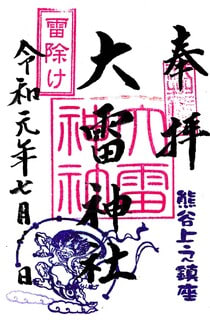

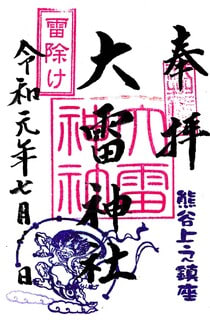

■ 大雷神社

熊谷市上之16

御祭神:大雷神

旧社格:上之村神社の境内社

元別当:

授与所:上之村神社境内授与所

・『新編武蔵風土記稿』に「末社 雷電 但馬国木田郡雷電社を勧請スト云伝フ(略)別当久見寺 客殿ニ雷電ノ本地馬頭観音を蔵ス」とあります。この地は雷の名所(?)ですが、どうしてわざわざ大雷神を但馬国(現・兵庫県)から勧請したのかはナゾです。

・上之村神社の摂社ですが、社号標、鳥居扁額ともに上之村神社と併記され、拝殿扁額も併記となっています。

・本殿は別で、こちらの本殿も県指定文化財に指定されています。

・この様な祭祀形態を配祀というか相殿というのかわかりませんが、本殿は分かれているので配祀なのかもしれません。

・「上之の雷電さま」と呼ばれ周辺住民の尊崇を集めています。利根川沿いのこのエリアはとくに雷が多く、随所で大雷神が祀られています。

・御朱印は、上之村神社境内授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:大雷神社 直書(筆書)

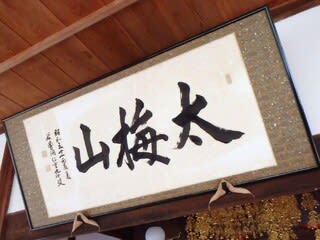

■ 太平山 龍淵寺

熊谷市上之336

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第8番

・名族成田家の菩提寺とされる名刹。

・境内掲示の寺伝・新編武蔵風土記稿などによると、開基は成田左京亮家時。応永十八年(1411年)和庵清順(わなんせいじゅん)大和尚により開創・開山。

・天正十九年(1591)、徳川家康公が遊猟の折に当寺へ立ち寄られ、時の住職呑雪和尚が家康公の三河時代の御乎習の御相手であったことがわかり、これを奇瑞として当寺に曹洞派の総録を許されましたが、呑雪和尚はあえてこの申し出を辞したと伝わります。

・本堂の後にあった小池は「龍ヶ淵」と呼ばれ、かつて龍が潜んでいましたが、開山の和尚清順が法力をもってこれを退けてこの地に当寺を建立したため「龍淵」を寺号としたと伝わります。

・成田氏系図をはじめ多くの文化財を蔵します。高浜虚子が当寺で詠んだ句碑も残されています。

・御朱印は庫裡にて御本尊のものを授与されています。忍観音霊場の御朱印は不授与とのことです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 伊弉諾神社 (いざなぎじんじゃ)

熊谷市上川上36

御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、大日孁貴命、猿田彦命、菅原道真公

旧社格:村社、旧上川上村鎮守

元別当:

授与所:古宮神社(池上)授与所

・社伝、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)などによると、中世、紀伊国熊野三所権現の勧請が創建で、当社、下川上の熊野社、大塚の熊野社の三社を総称して「熊野三所権現」と呼ぶとのこと。また、当社は「十二所権現」とも称されるようです。

・鎌倉期、征夷大将軍・宗尊親王が帰京した際、親王の供の平家ゆかりの宮田太郎貞明は北条氏の追及をおそれてこの地に逃れ当社の宮守りになった(『宮田氏家系図』)とされます。

・安政二年(1855)には、神祇管領から「伊弉諾神社熊野大権現」の幣帛を受けています。

・所蔵の黒馬図、相撲絵馬は市指定文化財に指定されています。

・古社にふさわしい厳かな境内。入母屋造桟瓦葺流れ向拝の端正な拝殿で、向拝には「伊弉諾神社」の扁額が掲げられています。

・御朱印は、古宮神社(熊谷市池上606)にて拝受しました。

・こちらは以前参拝し、その時は御朱印はないものと思っていましたが、いまは拝殿前に御朱印の案内が貼り出されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:伊弉諾神社 直書(筆書)

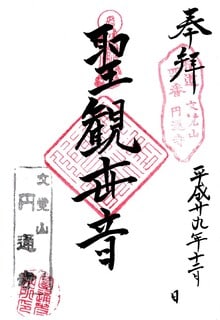

■ 古宮神社(こみやじんじゃ)

公式Web

熊谷市池上606

御祭神:石凝姥命、少彦名命、武甕槌命

旧社格:旧池上郷総鎮守

元別当:

授与所:境内授与所

・公式Web、境内由緒書、『埼玉の神社』などによると、古代、紀伊国秋月に御鎮座の旧宮幣大社、日前国懸神宮(ひのくま・くにかかすじんぐう)を勧請して創祀と伝わり、当初は社殿はなくいわゆる「磐座(いわくら)信仰」だったとみられています。

・社殿造立は、平安末期の長寛二年(1164年)。

・祭神の石凝姥命(いしこりどめのみこと)は、天孫降臨の際に邇邇芸命に随伴し、天児屋命、太玉命、天宇受売命、玉祖命と共に天降った五伴緒の一柱とされ、天照御大神が天岩戸にお隠れになったとき、日像鏡・日矛鏡を造られた神といわれています。

・西日本で祀られる例が多く、『埼玉の神社』には「なぜ、和歌山に祀られ鏡作部の遠祖とされる同神が、この地に勧請されたか不明であるが、埼玉地方は、武蔵国の古代文化の中心地の一つであり、近くには金錯銘鉄剣で有名な埼玉古墳群があることなどを考え合わせると、当地に神部(鏡作)ゆかりの人たちが住み、当社を祀ったとも考えられる。」とあります。

・室町期の文安二年(1445年)、相殿の神として少彦名命と武甕槌命を勧請したとされるので、創祀時の主祭神は石凝姥命とみられます。

・古くは岩倉社、又は岩倉大明神とも称し、『新編武蔵風土記稿』の池上村の項には「岩倉社」として記載されています。

・境内はよく整備され、明るい雰囲気のお社です。本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で多彩な棟飾りを配し、寺院建築のエッセンスが入っているかも。

・御朱印は境内の授与所にて拝受でき、親切なご神職が兼務社の御朱印も授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:古宮神社 直書(筆書)

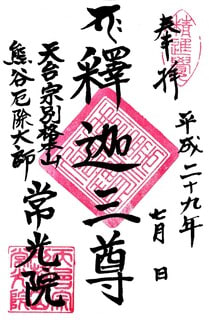

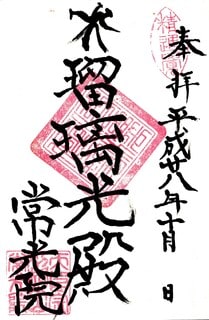

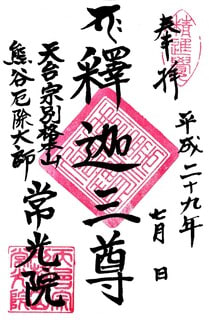

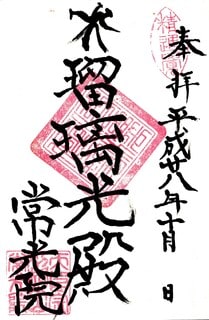

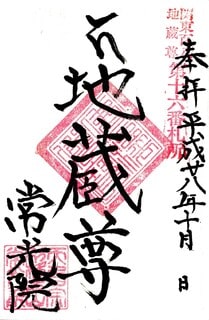

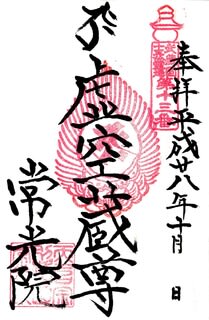

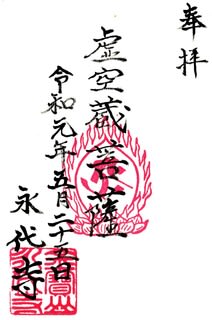

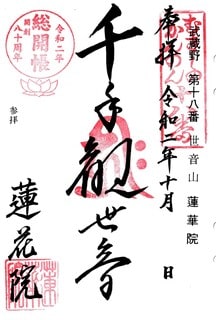

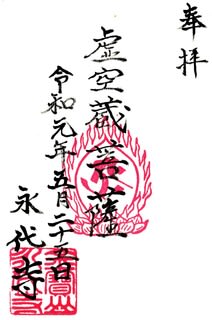

■ 龍智山 毘廬遮那寺 常光院

公式Web

熊谷市上中条1160

天台宗

御本尊:釈迦如来(三尊佛)

札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番

・公式Webの縁起より抜粋引用させていただきます。

「長承元年(1132年)、藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光公が武蔵国司として下向し、当地に館(中條館)を構え豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、16歳で既に頼朝公の石橋山の合戦に扈従し信任が厚く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画、評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺院とし、比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年(1192年)開基」「文禄三年(1594年)には忍城主松平忠吉(家康公四男)が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併」「開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章『梶竪一葉紋』を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇」

・山門には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。

・境内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。

・本堂は元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺きのどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。

・「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種以上もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度の参拝の方がいいかもしれません。

なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)

本堂に御座します。

2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)

本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)

本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)

境内に露仏として奉安されています。

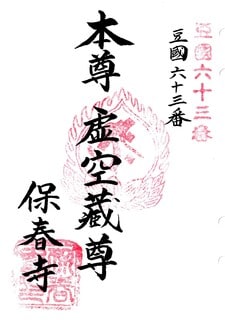

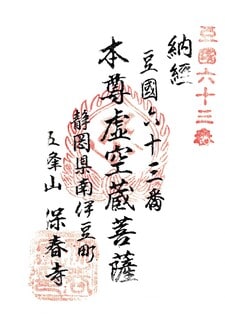

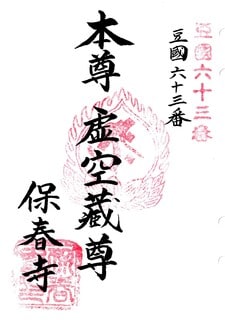

5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)

境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

【 BGM 】

■ 夏影~Airness~ - 茶太ver

■ 春風 - Rihwa(カバー)

■ Hero - 安室奈美恵 // covered by 皇 美緒奈

深谷市・熊谷市は、東京からだと徳川氏発祥の地とされる上州・世良田郷(太田市世良田町・徳川町)へのアプローチルートにあたります。

併せてまわってみてはいかがでしょうか。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-1(旧 大里町エリア/旧 江南町エリア/旧 熊谷市エリア-1)

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-3(旧 妻沼町エリア)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-1(旧 川本町エリア/旧 花園町エリア/旧 深谷市エリア-1)

■ 埼玉県深谷市の御朱印-2(旧 深谷市エリア-2)

■ 関連記事

「血洗島 諏訪神社の御朱印」

↓ の記事は当面残しますが、後日、本記事と統合します。

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-1

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-2

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-3

■ 熊谷市・深谷市の御朱印(渋沢栄一翁郷里の地へのアプローチで拝受できる御朱印)-4

【エリア概要】(熊谷市・深谷市を併せてまとめています。)

東京方面から血洗島へのアプローチは通常、関越道「花園」IC(深谷市)経由となります。

ここから北上して利根川に沿って熊谷市に入り、熊谷から関越道「東松山」IC、ないしは国道17号(中山道)経由の帰路になると思われますので、このエリア(熊谷市・深谷市の一部)の御朱印をご紹介します。

---------------------------------

深谷・熊谷周辺は、かつて幡羅郡(はら/はたら)、および榛沢郡と呼ばれ、古墳群も多くみられて早くから開けた土地とされています。

武蔵七党をはじめとする多くの武士団が興った地で、わけても源平合戦で平敦盛との一騎討ちで名を馳せた熊谷直実の本拠地として知られています。

平家方として源氏との富士川の戦いや木曽義仲と戦いで活躍した斎藤別当実盛も当地を拠点とし、妻沼聖天山を開いたとされています。

また、室町期には山内上杉家系の深谷上杉家が深谷城に拠りました。

江戸時代には、熊谷・深谷ともに中山道の宿場町として栄えます。

宿場だけでなく、木綿織物や多くの農産物の集散地・取引の場としても隆盛しました。

また、秩父から甲州へ抜ける秩父往還の起点で、荒川・利根川の渡船場や江戸方面への物流の要衝・河岸も擁していたため、秩父絹の集散地としても栄えたようです。

江戸初期には深谷藩が立藩、岡部には岡部藩、近隣の行田には忍藩があり、寺社の成立・変遷にはこれらの藩の支配の影響も考えられます。

熊谷市の資料には、「秩父街道は、秩父34番札所めぐりや三社(秩父神社、三峰神社、宝登山神社)めぐり、また秩父絹の商人の往復でにぎわいました。」とあり、妻沼聖天山歓喜院は、日本三大聖天の一つとされ、古くから人々の信仰を集めていたといいます。

また、熊谷寺の門前町としても発展し、「関東一の祇園」と称される愛宕八坂神社の例大祭「うちわ祭り」が広く知られるなど、宗教都市としての一面ももっていたのではないでしょうか。

このように古くから栄えて城下町の色彩ももち、宿場町や商都としての役割も大きかったため、寺社もおのずから多くなりました。

【深谷・熊谷と札所】

寺院が多く人流が活発だったので、北関東でも有数の霊場エリアとなっています。

観音霊場としては、熊谷を中心に忍秩父三十四観音霊場の札所が複数あり、「忍秩父三十四観音霊場」+「忍領西国三十三観音霊場」+「足立坂東三十三観音霊場」で百観音霊場を構成しているとされます。

日本百観音とは、西国三十三所・坂東三十三所・秩父三十四所を合わせた百箇所の観音霊場をいい、日本各地で写しの霊場が開創されました。

「忍秩父三十四観音霊場」は三十四所あるので「秩父」の位置づけですが、これまで拝受した御朱印で「忍秩父」の札所印が入ったものはたしかありません。多いのは「忍観音」「忍三十四所(霊場)」「忍坂東」などで、御朱印拝受のときも「忍秩父観音霊場」と申告して首を捻られ、「忍三十四霊場」と言い直すとすぐに納得いただいたことが何度もありました。

三十四所ですが「忍坂東」と呼ばれていた可能性があり、もともとは三十三の札所で構成され、他の三十四所霊場を「秩父」として百観音を構成していた可能性もあるのかもしれません。

(ただし、この記事では「忍秩父三十四観音霊場」で統一します。)

「忍秩父三十四観音霊場」は”忍”とありますが、34の札所のうち熊谷30、深谷2、行田2で、実質的には熊谷の観音霊場といえます。

また、ナゾが多いのですが、熊谷を中心に幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場が開創されています。

深谷には深谷七福神、熊谷には熊谷七福神が開創されています。

深谷七福神の寺院にはそれぞれ”秋の七草”が植えられ、秋には”花の寺巡り”も楽しめます。

その他、関東八十八箇所、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)、武州路十二支霊場、武蔵国十三佛霊場、関東九十一薬師霊場、関東百八地蔵尊霊場、東国花の寺百ヶ寺霊場など広域霊場の札所が複数立地し、さながら御朱印王国の様相を呈しています。

御朱印授与率が高いのは↑の広域霊場と深谷七福神で、忍秩父三十四観音霊場もかなりの札所で授与いただけます。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場はこのところ復興の気運も感じられ、札所印をご用意されている札所もありますが、廃寺・無住寺院も多く、巡拝難易度はかなり高くなっています。

なお、忍秩父三十四観音霊場のいくつかの札所は、最近巡拝者以外は不授与となっているので要注意です。

熊谷七福神は正月限定のスタンプ方式とみられ、御朱印授与についてはまちまちのようです。

有名なのは埼玉厄除開運大師(龍泉寺)で、絵御朱印や限定御朱印マニアでいつも賑わいをみせています。

妻沼聖天 歓喜院や常光院(熊谷厄除け大師)も複数の御朱印を授与されており、御朱印スポットとして知られています。

神社めぐりについては、熊谷の長井神社の宮司様が「村の鎮守十社めぐり」を主催され、条件つきながら御朱印を授与されているので、御朱印拝受できる神社が増えています。

----------------------------------------

それでは、南から北に上がるかたちで、旧市町村エリア別にご紹介していまきす。

なお、熊谷は日本有数の酷暑の地です。

夏場の巡拝は、どうぞ充分にお気をつけくださいませ。

1.旧 大里町エリア

■ 吉見神社

熊谷市相上1(旧・大里郡大里町)

御祭神:天照大神

旧社格:郷社、旧上吉見領総鎮守、旧相上村鎮守

授与所:神社そばのご神職宅

・旧上吉見領二三か村のうちの上・中・下の恩田は「武州恩田御厨」といわれ、伊勢神宮の神領であったことが知られています。『埼玉の神社』では御厨で伊勢神宮を分祀する例は多く知られていることから、当社もこの例の一つとして天照大神を祀ったと考えられるとしています。

・いくつかの創祀伝承が伝わります。和銅六年(713年)御諸別王が当地を巡視した折、不毛の地であることを嘆かれ、各地から里人を移して多里郡(大里郡)を置き、豊かな地となった奉賽として、天照大神ゆかりの筬を御神体として天照大神を祀ったといいます。

・古社らしい厳かな境内。御朱印は境内向かって右手のご神職宅にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:吉見神社 書置(筆書)

■ (高本)高城神社

熊谷市高本562(旧・大里郡大里町)

御祭神:高皇産霊命

旧社格:村社、延喜式内社(小)論社

元別当:地蔵院(元和四年(1618年)~)

授与所:神社そばのご神職宅

『埼玉の神社』を参考に、御由緒などをまとめてみます。

・創建年代等は不詳ながら、文久三年(1863年)、相上村吉見神社の社家徳永豊洲氏が当社旧社地の地中から「无邪志国・高城神社」とある古代の銅製の鈴を発見したとされ、延喜式神名帳の式内社に比定されています。

・当社の旧社地は村の北方(和田吉野川の流れに近い中街)でしたが川の氾濫で流れが変わって下流の中ノ森(高城街)に流され、これを神慮であるとしてこの地に御遷座となり、昭和45年、中ノ森が河川改修地域となった際に旧社地である中街の現社地へ再び御遷座されています。

・田畑のなかにお社が御鎮座。御遷座を示す説明板も設置されています。

・御朱印はすこし離れたご神職のご自宅そばにて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:高城神社 書置(筆書)

2.旧 江南町エリア

■ 東方山 保泉寺

熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。

・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。

・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。

・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内です。

・こちらはご縁をいただいて期せずして御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 東方山 保泉寺

熊谷市小江川1317(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

・由緒等の情報が少ないですが、「江南公民館だより 令和元年9月号」によると、創立は貞観四年(892年)秋という寺伝が残り、当初は天台宗で洞仙院と号していたが荒廃してしまった。

・下って天文二一年(1552年)に野原文殊寺の第四世玉岺宗彛(ぎょくいんそうい)大和和尚を開山として曹洞宗に改め開創。

・江戸時代前期の寛永元年(1624年)、当地の領主、旗本・稲垣若狭守重太により当地に遷り伽藍を造営。その際、山麓にある清泉水の薬効にちなんで保泉寺と改めたと伝わります。

・「むさしの浄苑」を併設し、よく整備された山内。

・こちらはご縁をいただいて御朱印を拝受したもので、常時授与されているかは定かではありません。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 高根山 満讃寺

武州路十二支霊場Web

熊谷市小江川827(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:武州路十二支霊場 辰(普賢菩薩)

・武州路十二支霊場の公式Webによると、開山は江南町野原の文殊寺第五世霊因祖源大和尚。天正四年(1576年)稲垣若狭守重大の臣田村茂平重次を開基とし、弘化二年(1845年)当寺第十九世当付大和尚による中興と伝わります。

・御朱印は庫裡にて武州路十二支霊場拝受しました。御本尊の御朱印については不明です。

〔拝受御朱印〕

1.武州路十二支霊場 普賢菩薩

■ 五台山 文殊寺

公式Web

熊谷市江南町野原623(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:文殊師利大菩薩

・「野原の文殊さま」と称され、「京都の切戸(天橋立)文殊」「山形の亀岡文殊」と並んで「日本三体文殊菩薩」のひとつとされる曹洞宗の名刹です。

・公式Webを参考に由緒などをまとめてみます。

・「三人寄れば文殊の智恵」のことわざ通り、文殊菩薩は智恵を司る仏様で、古より学業成就の願掛けに多くの人々が訪れます。

・開山は崇芝性岱(そうししょうたい)大和尚(名応五年(1497年)寂)。

・古くは五台山 能満寺という天台宗の古刹でしたが、室町期の文明十三年(1481年)に焼失。二年後に比企郡高見の四ツ山城主、増田四郎重富が再建し、曹洞宗に改めて五台山 文殊寺を号したとされています。

・名刹らしく見どころの多い山内。山門(仁王門)は江戸中期の建築と推定され熊谷市の指定文化財に指定されています。

・御朱印は本堂横の授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 文殊師利大菩薩(文殊尊)

■ 龍谷山 静簡院

熊谷市成沢125(旧・大里郡江南町)

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所:関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番

・関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番の札所を務められる曹洞宗の寺院です。

・霊場ガイドおよび山内由緒書を参考に由緒をまとめてみます。

・古くは天台宗寺院の浄閑寺の名刹でしたが一時期衰退。

・大永五年(1525年)に成澤越前守隼人正義佑が当地に武蔵成澤城を築城しました。関東管領上杉憲政の麾下であった成澤氏が、甲斐の武田信玄の侵攻に対処するため活用したとみられています。

・義佑の戦死後、上杉一門武将が守備した関係から深谷城主上杉三郎憲盛によって静簡院が創建されたと伝わります。開基憲盛の墓が寺の裏に奥津城としてあり、浄閑寺跡の石垣も現存しているそうです。

・御本尊は釈迦如来で両脇仏に文殊菩薩・普賢菩薩を安置。内陣には四天王、大間には十六羅漢の額の彫刻があります。

・関東三十三観音霊場の札所本尊の観音様は、山内に露仏として安置されています。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釋迦如来

2.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第11番 徳王観音

3A.旧 熊谷市エリア-1

■ (鎌倉町)愛宕神社・八坂神社

熊谷市鎌倉町44

御祭神:軻遇突智命、須佐之男命、大市姫命、菅原道真公、事代主命

旧社格:(熊谷うちわ祭りの祭神社)

元別当:大善院

授与所:古宮神社(池上)授与所

・「熊谷うちわ祭」で有名な市内中心部に御鎮座の神社です。

・『埼玉の神社』(埼玉県神社庁)、熊谷うちわ祭の公式Webなどから御由緒を辿ってみます。

・大永年間(1521-1528年)に本山派修験大善院三世行源法印(大膳院)が、山城国愛宕郡御鎮座の愛宕大神を勧請したのが創祀とされます。

・文禄年間(1592-1596年)に市神・八坂・伊奈利の三神を合祀し、「愛宕牛頭天王稲荷合社」として祀られるようになりました。八坂社は京都八坂神社からの勧請と伝わります。

・明治の神仏分離により別当大善院の管理を離れ、社号を愛宕神社に改号。

・昭和20年8月の空襲により当社の社殿も灰燼に帰しましたが、戦後、八木橋デパート前にあった旧社地から現社地に移転し、社殿が再建。

・もともと現社地には宇佐稲荷神社が御鎮座されていましたが、「愛宕様が移ってくるなら少しでも広い方がよかろう」ということで、同社が境内を譲って向かいの社地に遷られたといいます。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「本山派修験 葛飾郡幸手不動院配下 水原山ト号ス 本尊不動ヲ安置ス 愛宕牛頭天王稲荷合社」とあります。

・社号については「愛宕八坂神社」としている資料もありますが、埼玉県神社庁資料では「愛宕神社」となっています。

〔うちわ祭について〕

・江戸中期の寛延三年(1750年)、各寺社毎に行っていた祭りを町内統一の祭りとし、天保元年(1830年)、町衆により愛宕八坂神社の神輿が製作。全町合同の神輿渡御をともなう夏の祭礼は神輿祭りとして定着し、華やかさを増しました。

・もともと、この祭りは、町内各店が客に赤飯をふるまったことで「熊谷の赤飯ふるまい」として評判となっていたところ、明治24年頃(天保年間とも)から泉屋横町の料亭「泉州楼」の主人がうちわを配りはじめ、これがさらに人気を集めて「熊谷うちわ祭」として定着したといいます。

・平成元年建替落成の本殿は入母屋造銅板葺流れ向拝で、両社併記の扁額を掲げています。鳶職とゆかりのふかい神社で、鳶組合の寄進垣も置かれています。

・御朱印は、愛宕神社、八坂神社ともに古宮神社(池上)授与所にて授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.御朱印揮毫:愛宕神社 直書(筆書)

2.御朱印揮毫:八坂神社 直書(筆書)

■ 星河山 千手院 石上寺

熊谷市鎌倉町36

真言宗智山派

御本尊:千手観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第3番、熊谷七福神(毘沙門天)

司元別当:(宮町)高城神社(熊谷市宮町)

・「熊谷桜」で知られる寺院ですが、お寺としての公式情報は多くありません。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡上ノ村一乗院末 開山榮光 寛文十一年(1671年)寂ス 開基ハ当所ノ名主新右衛門カ先祖 竹井新左衛門尉信武ナリ 寛永十五年(1638年)九月卒ス 則開山榮光ノ父ナリトイヘリ 本尊千手観音ヲ安置ス 聖徳太子ノ作ト云伝フ座身長一尺二寸 観音堂 毘沙門堂 地蔵堂 千體佛堂。伊勢両社 鹿島社 星川池」とあります。

・Wikipediaには「度重なる荒川の洪水を治めるため、熊谷を支配していた鉢形城主北条氏邦は、天正二年(1574年)松岩寺あたりから石上寺先あたりまで堤を築いた(北条堤)。現在も高所である。築堤後も堤の決壊に繰り返しみまわれ、その加護を願って堤の傍に建てられたのが石上寺である。石を積んだ上に建てられた寺という意味である。」との縁起が記載されています。

・当寺は早咲きの熊谷桜で有名です。桜の咲き駆け(早咲き)と源平合戦における熊谷直実公の先駆け(先陣)との掛詞を由来とするそうです。

・また、近年、約400本の白い曼珠沙華(ヒガンバナ)でも知られる花の寺です。

・参道階段の先に入母屋造本瓦葺の本堂。大棟に金色の鴟尾を置き、向拝の桁行五間の堂々たる伽藍です。

・御朱印は庫裡にて親切なご住職から拝受できました。山門横の掲示板に御朱印2種の見本が貼り出されていたので、御朱印に積極的なお寺様かもしれません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第3番 千手観世音菩薩(大悲殿)

2.熊谷七福神(毘沙門天)の御朱印

■ 熊野山 千形院 圓照寺

公式Web

熊谷市星川1-1

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

司元別当:千形神社(熊谷市本町)、熊野神社(高城神社境内社)

・境内掲示および公式Webによると、天禄元年(970年)僧覚榮法師の創立で、熊谷市最古の名刹のようです。

・御本尊は阿弥陀如来。不動明王は「くまがやお不動様」といわれ、全国不動霊場に名をつらねているそうです。

・『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡下中条村常光院末 開山覚榮寂年ヲ伝ヘス 本尊彌陀ヲ安ス 住吉金比羅合社」とあります。

・熊谷の中心部、星川に面して祈願寺らしい華麗な伽藍を構えています。

・境内は広くはないですが、多くの仏像が安置され、それぞれの御前に御真言が掲げられています。

・御朱印は不動明王と聖徳皇太子の2種を授与されています。

〔拝受御朱印〕

1.不動明王の御朱印

2.聖徳皇太子の御朱印

■ 雪渓山 普門院 松巖寺(松岩寺)

公式Web

熊谷市本石1-102

臨済宗妙心寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第2番

・情報があまりとれませんが、公式Webに「慶長元年(1596年)に喜庵西堂和尚によって開創された」とあり、『新編武蔵風土記稿』の石原村の項には「東漸寺ノ末ナリ 本尊観音ヲ安セリ 開山喜庵明暦二年(1656年)十二月七日寂ス」とあるので、江戸時代前期の開山とみられます。

・山門まわりは思いっきり和風の佇まいですが本堂はかなり個性的な意匠の近代建築で、そのコントラストがなかなか強烈です。

・御朱印は庫裡にて忍秩父観音霊場のものを拝受できました。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第2番 聖観世音菩薩

■ (宮町)高城神社

公式Web

熊谷市宮町2-93

御祭神:高皇産霊神

旧社格:県社、延喜式内社、熊谷総鎮守

元別当:星河山 千手院 石上寺(鎌倉町/真言宗智山派)

授与所:境内授与所

・奈良時代以前の創建と伝わる古社で、『延喜式神名帳』に「大里郡一座髙城神社」と記載されている式内社に比定されています。

・天正十八年(1590年)豊臣秀吉の忍城攻めの際、当社も戦火にかかり社殿を焼失。寛文十一年(1671年)に忍城主・阿部豊後守忠秋により再建されています。

・熊谷総鎮守として地域の尊崇を集め、「節分祭」「胎内くぐり」「酉の市」などが催されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:高城神社 直書(筆書)

髙城神社の御朱印帳

■ 肥塚山 成就院

熊谷市資料(PDF)

熊谷市肥塚2-6-1

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

札所:-

司元別当:肥塚伊奈利神社(熊谷市肥塚)

・永正元年(1504年)以前に僧欽照による開山(ないし中興)と伝わり、古くは鎌倉胡桃大楽寺末であったといいます。

・「肥塚氏供養板石塔婆」があることから、肥塚氏ゆかりの寺院とみられます。「熊谷市文化財ガイドブック」(PDF)によると、熊谷氏の祖となった直季の弟直長が肥塚に住んで肥塚氏の始祖となったとのことです。

・御本尊は阿弥陀如来。脇本尊に「一光三尊(弥陀、勢至、観音)燈籠佛」(とても小さいそうです)を奉安され、こちらの御朱印も授与されています。

・燈籠佛は各種の霊験で知られ、江戸中期の忍藩主・阿部豊後守正充公も信仰したといいます。

・墓地は肥塚殿(山)と呼ばれた古墳跡とされます。

・御朱印は本堂にて拝受しましたが、1回目はご不在でした。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊 阿弥陀如来

2.脇本尊 燈籠佛

■ 熊谷山 報恩寺

公式Web

熊谷市円光2-8-1

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第1番、幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第20番

・当地の武将、熊谷直実ゆかりの曹洞宗の名刹で、創建について公式Webはつぎのように記しています。

・熊谷直実は一ノ谷の戦いで平家の御曹司、平敦盛を討ち取たことで自責と無常を覚え、京にのぼって法然上人に入門して僧侶(法力房蓮生)となりました。

熊谷に残された家族はこれを悲しみ、直実の妻は病をえて亡くなってしまいます。

そして残された直実の息女、玉津留姫のもとに直実他界の知らせが入りました。

姫は泣き暮らした果てに、仏さまのお力にすがり両親の冥福を祈るほかないと、建暦二年(1212年)に当寺を創建しました。

その後、関東管領上杉能憲が永和四年(1378年)に再建、管領職を継いだ上杉憲方も報恩寺の復興に力を注ぎました。この両者は「中興開基」という呼び名で、現在まで大切にまつられています。

寛永元年(1624年)、上之の龍淵寺第14世萬矢大拶禅師は、あらたに曹洞宗の寺院として開山しました。

・一方、熊谷市資料には「熊谷直実の子直家が、父の没後菩提の為に浄土宗寺院として創建したものと伝わります。」とあり、「本尊は熊谷直実の娘千代鶴姫玉鶴姫の開基・守佛であり、多くの信仰を集めてきました。」という含みのある表現をしています。

・さらに『新編武蔵風土記稿』の熊谷町の項には「埼玉郡成田龍淵寺末 当寺ハ昔熊谷直実ノ子直家 父ノ没後菩提ノ為ニ起立セル浄土門ノ草庵ニテ 直実カ木像ヲ置シカ 遥ノ後東照宮此邊御遊●之時 由緒ヲ御尋ノ上新ニ熊谷寺ヲ造立セサセラレテ 当所ハ猶其マゝニテオカレシテヲ 其後又一寺ニ取立テ報恩寺ト号ストイヘリ 此説熊谷寺ノ伝ヘト同シカラス 姑両説を記シオケリ 中興開山ヲ萬室察和尚ト云(略)本尊阿彌陀ヲ安ス 佛師安阿彌カ作ト云 其余直実カ女ナリシ千代鶴玉鶴ノ守佛ナリト云 薬師ヲモ安置セリ」とあります。

・たしかに熊谷寺の由緒とは「同シカラス」内容なので、興味のある方は読み比べてみては・・・。

・いずれにしても、徳川家康公も絡んだ熊谷寺との複雑な経緯が感じられます。

・当山の伽藍神として袖引稲荷が祀られ、こちらの御由緒も玉津留姫にかかわるものです。

・熊谷直実には美貌をうたわれたふたりの息女がおりました。姉が玉津留姫、妹が千代鶴姫と伝わります。

・この袖引稲荷は、玉津留姫が内池町の菩薩院にあったお稲荷さまが荒れ果てていたのに心を痛め当山にお移ししたものとされます。

・玉津留姫が戦乱で離れ離れになっていた妹の千代鶴姫に巡り会いたいとお稲荷さまに願をかけたところ夢の中に白狐に乗られた霊神が現れ「これより京に向いて行けば願いは叶うであろう。」とお告げがあり、京に向け出立すると焼津のあたりで袖を引くように千代鶴姫に出会ったため、お稲荷さまの神通力に感激し「袖引稲荷」と呼ぶようになったと伝わります。

・伽藍神の由緒譚の主役も玉津留姫ですから、やはりこのお寺は玉津留姫との所縁がすこぶる強いものとみられます。

・御朱印は庫裡にて拝受しました。御朱印は御本尊のもののみで札所御朱印は授与されていないとのことです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛

■ 梅籠山 久松寺 東竹院

熊谷市久下1834

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第4番、熊谷七福神(寿老人)

・源平合戦期の武将、久下次郎重光が開基、月擔承水法師が開山となり創建。深谷城主上杉三郎憲賢が中興開基し寛永十九年(1642年)に寺領三十石の御朱印拝領という名刹です。

・『新編武蔵風土記稿』の久下村の項には「下総國結城孝顕寺末 古は天台宗ナリシト云 本尊釋迦 開基ハ久下次郎重光、建久七年(1196年)七月卒ス 又久下権守直光 元久元年(1204年)四月卒ス コノ直光ハ重光ト父子ノ間ナルヘケレト 東鑑ニ其コトハ見エス 直光ハ熊谷直実ノ姨母ノ夫ナリト載ス 開祖ハ月擔承水法師 安貞元年(1227年)八月示寂 中興ノ開基ハ深谷ノ城主上杉三郎憲賢ニテ永禄十一年(1568年)七月卒ス 此時ノ僧ヲ的翁文中ト云」との記載があります。

・久下氏については、熊谷市江南文化財センター資料「報告 梅籠山久松寺「東竹院」に関する歴史概要」に詳しく述べられていますが、この資料によると、「久下氏は武蔵国大里郡久下郷を名字の地とする中世武家」で、治承四年(1180)、源頼朝が挙兵すると、久下直光・重光父子は熊谷次郎直実とともに平家方で参戦した。のちに頼朝方に転じて活躍、一ノ谷の合戦などに戦功をあげ、頼朝より伊豆国玉川荘・美作国印庄・丹波国栗作郷などを与えられた。」とのことです。

・御朱印は現在、庫裡前に「御朱印不授与」の旨の掲示があり原則授与されていないそうですが、「忍秩父観音霊場」巡拝中の旨告げると、ご好意で授与いただけました。ただし、これも特例的なご対応で、霊場御朱印も原則不授与かもしれません。

・団体で御朱印の授与を求められることがあり、対応できないのでこのようなかたちにしている、とのことでした。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釋迦牟尼佛

2.忍秩父三十四観音霊場第4番 南無釋迦牟尼佛

■ 佐谷田神社

熊谷市佐谷田310

御祭神:誉田別命

旧社格:旧佐谷田村鎮守

元別当:

旧佐谷田村八幡社:藤林山 地蔵院 永福寺(佐谷田村/新義真言宗)

旧戸出村神明社:薬師山 東福院 金錫寺(戸出村/新義真言宗)

旧平戸村他國明神社:平戸山 多寶院 超願寺(平戸村/真言宗新義)

・『埼玉の神社』によると、明治22年に佐谷田と戸出と平戸が合併して佐谷田村となり、これにともない佐谷田の八幡社に、明治40年に戸出の神明社、大正2年に平戸の他國明神社を合祀して成立した神社です。よって、『新編武蔵風土記稿』に当社の記載はありません。(平戸の他國明神社は、後に旧地に戻っています。「長崎平戸の神を祀り他国という」との口碑があるようです。)

・『新編武蔵風土記稿』の佐谷田村の項には「八幡社 (佐谷田)村ノ鎮守 永福寺持」とあります。

・『新編武蔵風土記稿』の戸出村の項には「神明社 社領七石ノ御朱印ヲ賜ヘリ 別当金錫寺 新義真言宗」とあります。

・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「他國明神社 村ノ鎮守ナリ 祭神詳ナラス 或云佳吉ヲ祀リシ社ナリト云、超願寺持」とあります。

・佐谷田の八幡社については『大里郡神社誌』に、享保七年(1722年)に宗源宣旨を受け正一位になったことや、寛政五年(1793年)に伯家に願い出て八幡宮の神号を受けた時の添え状の記載があります。

・御朱印は佐谷田神社より拝受しましたが、令和3年12月現在、佐谷田神社の本務神社は上之の上之村神社となっており、御朱印も上之村神社での授与かもしれません。(拝殿前書置きの可能性も。)

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:佐谷田神社 筆書

■ 藤井山 源宗寺

熊谷市平戸611

曹洞宗

御本尊:薬師如来 観世音菩薩

札所:忍秩父三十四観音霊場第5番

・「平戸の大ぼとけ」として知られる曹洞宗寺院です。

・『新編武蔵風土記稿』の平戸村の項には「浄土宗 足立郡鴻巣宿勝願寺末 開山源宗寂年ヲ伝ヘス 開基ヲ藤井雅楽助ト云 寛永七年(1630年)六月卒ス 本尊薬師観音ノ二像ヲ安ス 共ニ開山源宗ノ作ナリト云」とあります。

・開創時は浄土宗、現在は曹洞宗なので、いずれかの時点で曹洞宗に改宗されたとみられますが、詳細は不明です。

・熊谷経済新聞(2021.12.9)の記事によると、当寺所蔵の木彫仏像坐像は高さ3.48メートルの薬師如来と、3.93メートルの観世音菩薩で、その大きさから「平戸の大仏(おおぼとけ)」と呼ばれています。木造寄せ木造りの仏像としては国内最大級とされ、市有形文化財に指定されています。

・本堂は老朽化したため令和3年に再建されています。

・御朱印は忍秩父三十四観音霊場のものを東竹院にて拝受していますが、下記のとおり現在、東竹院は原則御朱印不授与なので、こちらの御朱印も拝受できるかはわかりません。

〔拝受御朱印〕

1.忍秩父三十四観音霊場第5番 南無薬師瑠璃光如来 観世音菩薩

※ 画像探索中です。

■ 上之村神社

公式Web

熊谷市上之16

御祭神:事代主命、大山祇命、大己貴命

旧社格:郷社、上之村・箱田村・池上村三村の鎮守社

元別当:伊豆国 浄慶院 久見寺(上村/新義真言宗)

授与所:境内授与所

・公式Web、境内掲示、『埼玉の神社』などによると、創祀は平安時代以前とみられ、応永年間(1394-1428年)、成田五郎家時により再興とされます。

・明治2年に現在の上之村神社に改められるまでは、「久伊豆神社」ないし「久伊豆明神社」と号し、『新編武蔵風土記稿』の上村の項には「久伊豆社」として記載されています。

・『新編武蔵風土記稿』に「祭神ハ大山祇命ニテ 伊豆國三嶋社ヲ写シ祀ルトイヘト疑フヘシ 此久伊豆社ト云ハ騎西町塙ニ大社アリテ近郷往々是ヲ勧請スレハ 当社モ恐クハ彼ヲ写セシナラン」とあり、騎西ご鎮座の久伊豆神社の総社、玉敷神社からの勧請を示唆しています。

・御祭神は、江戸期は大山祇命でしたが、明治2年、主祭神を事代主命、相殿の神を大己貴命と大山祇命に改めています。

・また、別当の久見寺客殿に久伊豆の本地十一面観音が安置されていたとあり、神仏混淆の歴史が伺われます。

・当社ご鎮座の旧上(之)村は成田郷ともいわれた名族、成田氏の本貫で、当社は成田氏の尊崇篤く、後に徳川氏の尊崇を受けたと伝わります。なお、成田・別府・奈良・玉井氏は「武州四家」と呼ばれ、いずれも中世にこの地に勢力を張った名族とされています。

・当地有数の古社だけあって厳かな境内。木造の両部鳥居は寛文四年(1664年)建造の墨書が残り、市内最古の木造鳥居として市指定有形文化財に指定されています。

・応永年間(1394-1428年)、成田左京亮家時再建の本殿は一間社流造銅板葺で県指定文化財に指定されています。

・御朱印は参拝時たまたまご神職がいらしたのでいただけましたが、常駐ではありません。(公式Webにご在社予定が出ています。)

・熊谷七福神(恵比寿天)の御朱印は通常不授与かもしれませんが、御朱印には恵比寿様のお姿印が捺されていました。

・なお、兼務社として佐谷田神社、奈良神社(中奈良)、豊布都(とよふつ)神社(上奈良)、春日神社(小島)があり、それぞれWeb上で御朱印がみつかりますが、こちらで拝受できるかは不明です。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:上之村神社 直書(筆書)

■ 大雷神社

熊谷市上之16

御祭神:大雷神

旧社格:上之村神社の境内社

元別当:

授与所:上之村神社境内授与所

・『新編武蔵風土記稿』に「末社 雷電 但馬国木田郡雷電社を勧請スト云伝フ(略)別当久見寺 客殿ニ雷電ノ本地馬頭観音を蔵ス」とあります。この地は雷の名所(?)ですが、どうしてわざわざ大雷神を但馬国(現・兵庫県)から勧請したのかはナゾです。

・上之村神社の摂社ですが、社号標、鳥居扁額ともに上之村神社と併記され、拝殿扁額も併記となっています。

・本殿は別で、こちらの本殿も県指定文化財に指定されています。

・この様な祭祀形態を配祀というか相殿というのかわかりませんが、本殿は分かれているので配祀なのかもしれません。

・「上之の雷電さま」と呼ばれ周辺住民の尊崇を集めています。利根川沿いのこのエリアはとくに雷が多く、随所で大雷神が祀られています。

・御朱印は、上之村神社境内授与所にて拝受しました。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:大雷神社 直書(筆書)

■ 太平山 龍淵寺

熊谷市上之336

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:忍秩父三十四観音霊場第8番

・名族成田家の菩提寺とされる名刹。

・境内掲示の寺伝・新編武蔵風土記稿などによると、開基は成田左京亮家時。応永十八年(1411年)和庵清順(わなんせいじゅん)大和尚により開創・開山。

・天正十九年(1591)、徳川家康公が遊猟の折に当寺へ立ち寄られ、時の住職呑雪和尚が家康公の三河時代の御乎習の御相手であったことがわかり、これを奇瑞として当寺に曹洞派の総録を許されましたが、呑雪和尚はあえてこの申し出を辞したと伝わります。

・本堂の後にあった小池は「龍ヶ淵」と呼ばれ、かつて龍が潜んでいましたが、開山の和尚清順が法力をもってこれを退けてこの地に当寺を建立したため「龍淵」を寺号としたと伝わります。

・成田氏系図をはじめ多くの文化財を蔵します。高浜虚子が当寺で詠んだ句碑も残されています。

・御朱印は庫裡にて御本尊のものを授与されています。忍観音霊場の御朱印は不授与とのことです。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 南無釈迦牟尼佛

■ 伊弉諾神社 (いざなぎじんじゃ)

熊谷市上川上36

御祭神:伊弉諾命、伊弉冉命、大日孁貴命、猿田彦命、菅原道真公

旧社格:村社、旧上川上村鎮守

元別当:

授与所:古宮神社(池上)授与所

・社伝、「埼玉の神社」(埼玉県神社庁)などによると、中世、紀伊国熊野三所権現の勧請が創建で、当社、下川上の熊野社、大塚の熊野社の三社を総称して「熊野三所権現」と呼ぶとのこと。また、当社は「十二所権現」とも称されるようです。

・鎌倉期、征夷大将軍・宗尊親王が帰京した際、親王の供の平家ゆかりの宮田太郎貞明は北条氏の追及をおそれてこの地に逃れ当社の宮守りになった(『宮田氏家系図』)とされます。

・安政二年(1855)には、神祇管領から「伊弉諾神社熊野大権現」の幣帛を受けています。

・所蔵の黒馬図、相撲絵馬は市指定文化財に指定されています。

・古社にふさわしい厳かな境内。入母屋造桟瓦葺流れ向拝の端正な拝殿で、向拝には「伊弉諾神社」の扁額が掲げられています。

・御朱印は、古宮神社(熊谷市池上606)にて拝受しました。

・こちらは以前参拝し、その時は御朱印はないものと思っていましたが、いまは拝殿前に御朱印の案内が貼り出されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:伊弉諾神社 直書(筆書)

■ 古宮神社(こみやじんじゃ)

公式Web

熊谷市池上606

御祭神:石凝姥命、少彦名命、武甕槌命

旧社格:旧池上郷総鎮守

元別当:

授与所:境内授与所

・公式Web、境内由緒書、『埼玉の神社』などによると、古代、紀伊国秋月に御鎮座の旧宮幣大社、日前国懸神宮(ひのくま・くにかかすじんぐう)を勧請して創祀と伝わり、当初は社殿はなくいわゆる「磐座(いわくら)信仰」だったとみられています。

・社殿造立は、平安末期の長寛二年(1164年)。

・祭神の石凝姥命(いしこりどめのみこと)は、天孫降臨の際に邇邇芸命に随伴し、天児屋命、太玉命、天宇受売命、玉祖命と共に天降った五伴緒の一柱とされ、天照御大神が天岩戸にお隠れになったとき、日像鏡・日矛鏡を造られた神といわれています。

・西日本で祀られる例が多く、『埼玉の神社』には「なぜ、和歌山に祀られ鏡作部の遠祖とされる同神が、この地に勧請されたか不明であるが、埼玉地方は、武蔵国の古代文化の中心地の一つであり、近くには金錯銘鉄剣で有名な埼玉古墳群があることなどを考え合わせると、当地に神部(鏡作)ゆかりの人たちが住み、当社を祀ったとも考えられる。」とあります。

・室町期の文安二年(1445年)、相殿の神として少彦名命と武甕槌命を勧請したとされるので、創祀時の主祭神は石凝姥命とみられます。

・古くは岩倉社、又は岩倉大明神とも称し、『新編武蔵風土記稿』の池上村の項には「岩倉社」として記載されています。

・境内はよく整備され、明るい雰囲気のお社です。本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝で多彩な棟飾りを配し、寺院建築のエッセンスが入っているかも。

・御朱印は境内の授与所にて拝受でき、親切なご神職が兼務社の御朱印も授与されています。

〔拝受御朱印〕

御朱印揮毫:古宮神社 直書(筆書)

■ 龍智山 毘廬遮那寺 常光院

公式Web

熊谷市上中条1160

天台宗

御本尊:釈迦如来(三尊佛)

札所:関東九十一薬師霊場第38番、関東百八地蔵尊霊場第16番、関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番、武蔵国十三佛霊場第13番

・公式Webの縁起より抜粋引用させていただきます。

「長承元年(1132年)、藤原鎌足十六代目の子孫・判官藤原常光公が武蔵国司として下向し、当地に館(中條館)を構え豪族白根氏の娘を娶り中條の地名を姓として土着。常光公の孫の中條出羽守藤次家長公は、16歳で既に頼朝公の石橋山の合戦に扈従し信任が厚く、関東武士では唯一人貞永式目制定に参画、評定衆として鎌倉に住したため中條館を寺院とし、比叡山から天台の名僧金海法印を迎えて、建久三年(1192年)開基」「文禄三年(1594年)には忍城主松平忠吉(家康公四男)が成田氏建立の下忍清水の聖天院を廃して常光院へ合併」「開基以来延暦寺直末で天台宗に属し、特に梶井宮門跡(現三千院門跡)の令旨と、その御紋章『梶竪一葉紋』を下腸されて寺紋とし、徳川幕府に至り寺格は十万石、帝鑑定の間乗輿独札の待遇」

・山門には「天台宗別格本山」の木板が掲げられ、関東屈指の天台宗の名刹であることがわかります。

・境内は「中條氏舘跡」として県指定史跡に指定されています。

・本堂は元禄五年(1692年)頃の再建とされる平屋書院造茅葺きのどっしりとしたつくりで、市指定文化財です。

・「熊谷厄除大師」として知られ、4つの現役霊場の札所を兼ね、御本尊の御朱印も授与されているので計5種以上もの御朱印が拝受できますが、おのおの性格が異なる霊場のため都度の参拝の方がいいかもしれません。

なお、おのおのの札所本尊の御座所が異なるので要注意です。

〔拝受御朱印〕

1.御本尊の御朱印 釈迦如来(三尊佛)(釈迦三尊)

本堂に御座します。

2.関東九十一薬師霊場第38番 薬師如来(瑠璃光殿)

本堂御内佛で室町作とされる一尺三寸の木彫坐像です。

3.関東百八地蔵尊霊場第16番 地蔵菩薩(地蔵尊)

本堂内御厨子に安置。室町初期作とされる一尺二寸の木彫坐像の延命地蔵尊です。

4.関東三十三観音霊場 (ぼけ封じ)第28番 観世音菩薩(大悲殿)

境内に露仏として奉安されています。

5.武蔵国十三佛霊場第13番 虚空蔵菩薩(虚空蔵尊)

境内に露仏として安置されている十三佛のうち、虚空蔵菩薩が札所本尊とみられます。

■ 埼玉県熊谷市の御朱印-2(旧 熊谷市エリア-2)へつづく。

【 BGM 】

■ 夏影~Airness~ - 茶太ver

■ 春風 - Rihwa(カバー)

■ Hero - 安室奈美恵 // covered by 皇 美緒奈

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

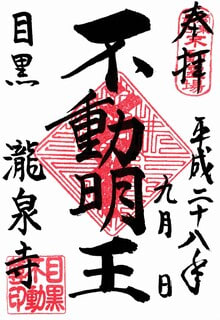

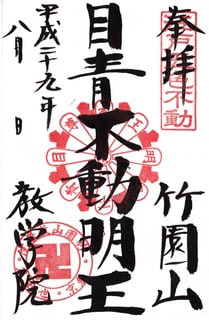

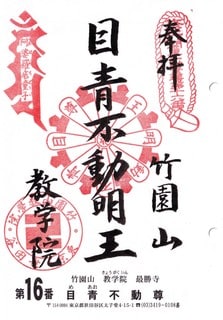

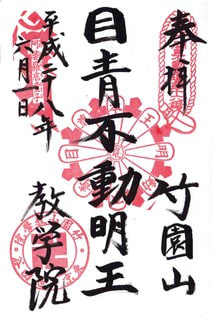

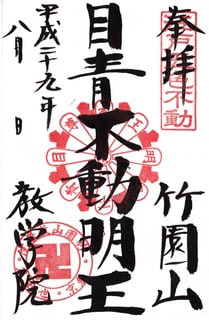

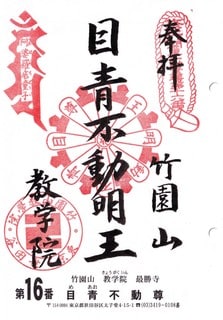

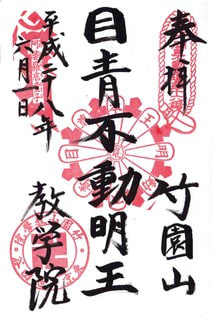

■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~ 1.概要・目青不動尊

本日28日は初不動でした。

新規に内容を追加してリニューアルUPします。

歴史あるお寺様が多く、徳川家康公のブレーン?であった天海大僧正が「江戸の守護結界のために五色の不動尊を(江戸をとりまくように)安置した。」という説もあります。

早起きすれば一日結願もできると思います。

興味ある方は一度巡ってみてはいかがでしょうか。

-------------------------

2021/08/13 UP

武州江戸六阿弥陀詣の御朱印がけっこうなアクセスをいただいているので、江戸五色不動についてもまとめてみます。

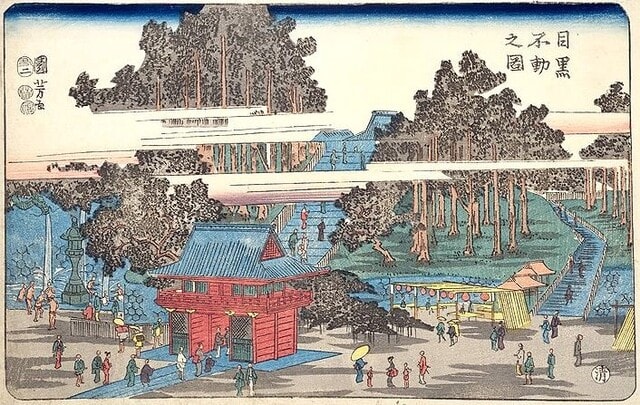

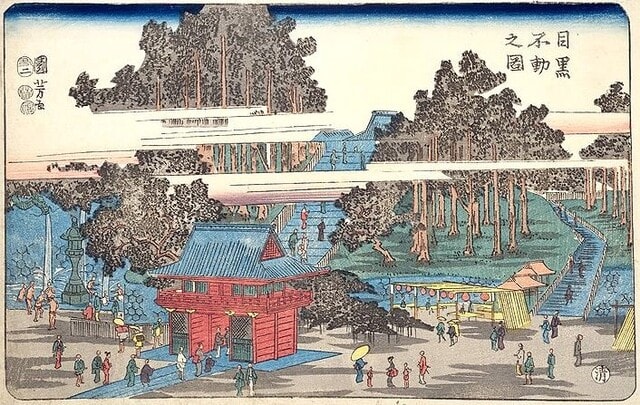

「目黒不動之図 / 源氏絵」 国芳

(国立国会図書館「錦絵で楽しむ江戸の名所」より利用規約にもとづき転載。)

「目白不動堂 / 江戸名所図会. 十二」

(国立国会図書館D.C.より利用規約にもとづき転載。)

江戸五色不動は、都内に御座す五尊のお不動様を巡拝する不動尊詣でです。

江戸五色不動についてはこれまで詳細に調べたことはなく、武州江戸六阿弥陀詣や江戸六地蔵と同様、江戸時代から広く親しまれていたものと思っていました。

ところが今回調べてみると、どうやら江戸時代には”江戸五色不動”というものはなく、不動尊巡拝にかかわる史料も多くないことがわかりました。

それでも”江戸五色不動”が比較的広く知られているのは、「天海大僧正が江戸の守護結界のために五色の不動尊を(江戸をとりまくように)安置した。」というわかりやすい説があるからだと思います

考えてみると、江戸には弘法大師霊場、阿弥陀詣、観音霊場、地蔵霊場、弁天霊場、閻魔巡りなど、とりどりの霊場が揃っていたのに、不動尊霊場については主だった記録がみあたりません。

お不動様はご縁日に一日一尊でお参りするもの、という意識があったのかも。

この点は、主な尊格がたとえば(二十一、八十八)弘法大師霊場、(六)阿弥陀、(三十三、七)観音、(七)薬師など一定の数で尊格・札所構成されるのに対し、不動尊についてはそういうものがあまりみられないことからも裏付けられるかもしれません。

(御府内二十八不動霊場という霊場の情報がありますが、こちらは明治に入ってからの開創のようです。)

なお、近年各地で「三十六不動尊霊場」が開創されていますが、これは不動明王の眷属の三十六童子に由来するものかと思われます。

「江戸五色不動」については比較的多くの資料やWeb資料がみつかりますが、その切り口は大きく2つに分かれます。

1.「江戸五色不動」江戸鎮護結界説

2.「江戸五色不動」は江戸時代にはなかった説(非結界説)

史料から当たっていくと、どうやら2.に落ち着く感じがしますが(結果として結界は張られているのかも)、6箇寺それぞれの由緒をひもといていくと、見えてくるものもあるかもしれません。

なお、下記のWeb記事を参考とさせていただきました。

■ まぼろしの五色不動

■ 日本文化の入り口マガジン

■ 江戸五色不動と武蔵野

〔 江戸五色不動の所在 〕

江戸五色不動に札番は振られていません。

なので参拝順の縛りはないと思いますが、西から順にリストしてみました。

なお、「目黄不動尊」は通常2尊リストされますので、実質は6ヶ寺の巡拝となります。

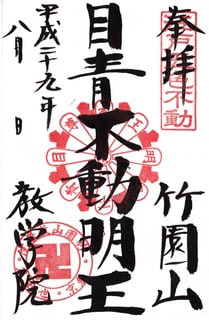

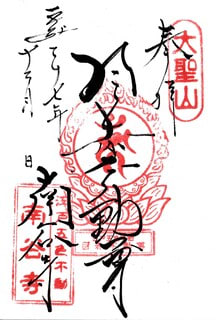

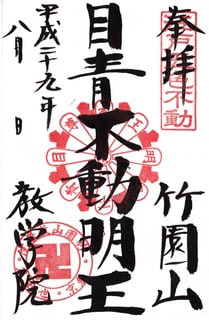

■ 竹園山 最勝寺 教学院 / 目青不動尊

世田谷区太子堂4-15-1(港区麻布谷町(現・六本木周辺)の勧行寺または正善寺から青山南町を経て移転)

天台宗 御本尊:阿弥陀如来

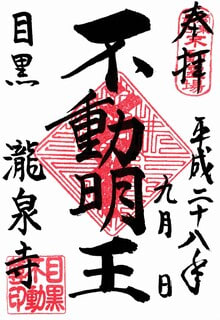

■ 泰叡山 護國院 瀧泉寺 / 目黒不動尊

目黒区下目黒3-20-26

天台宗 御本尊:不動明王

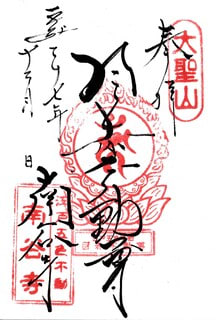

■ 神霊山 慈眼寺 金乗院 / 目白不動尊

豊島区高田2-12-39(新長谷寺(現・文京区関口)から移転)

真言宗豊山派

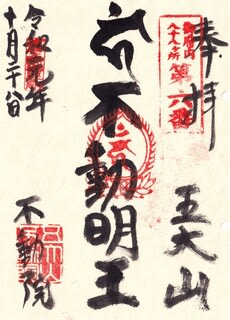

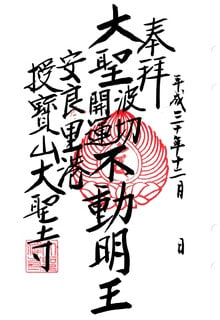

■ 大聖山 東朝院 南谷寺 / 目赤不動尊

文京区本駒込1-20-20

天台宗 御本尊:不動明王

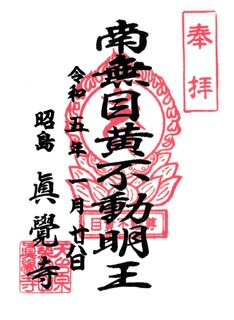

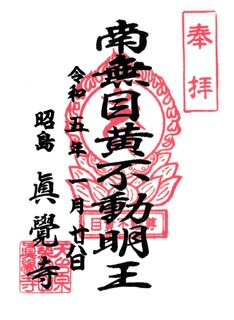

■ 養光山 金碑院 永久寺 / 目黄不動尊

台東区三ノ輪2-14-5

天台宗 御本尊:不動明王

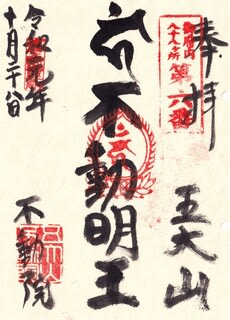

■ 牛宝山 明王院 最勝寺 / 目黄不動尊

江戸川区平井1-25-32(墨田区東駒形から移転)

天台宗 御本尊:釈迦如来・不動明王

寺院は山の手・三軒茶屋(世田谷区)から下町・平井(江戸川区)まで、南北13.61km、東西17.81kmの範囲に分散しています。

電車・バスを使えばおそらく1日で廻れるかと思いますが、見どころの多い大寺もあるので、何日かに分けてじっくり廻るのも手かと思います。

〔 江戸五色不動の回り方 〕

目黄不動尊(最勝寺)が離れているので、こちらをラストとするのがベターかと思います。

1日で回れそうな効率的なルートを考えてみました。

1.目黒不動尊(瀧泉寺/目黒)

2.目青不動尊(教学院/三軒茶屋)

3.目白不動尊(金乗院/目白・雑司が谷)

4.目赤不動尊(南谷寺/本駒込)

5.目黄不動尊(永久寺/三ノ輪)

6.目黄不動尊(最勝寺/平井)

鉄道網のつながりが意外に悪く、ルートをミスると1日では結願できない可能性も。

見どころも多いので、できれば9時すぎには目黒不動尊に到着したいところです。

※なお、この乗り継ぎ案は新型コロナ禍前のものです。現時点では変更となっている可能性があります。

1.目黒不動尊(瀧泉寺/目黒)

スタート:目黒駅(正面(中央)口) → 行人坂・太鼓橋・五百羅漢寺前 → 目黒不動尊(目黒駅から1㎞強、散策含みで30分はみておいた方がいいかと。)

目黒不動尊から鉄道駅まではけっこう距離があるので、目青不動尊まではバスルートをご紹介します。

バス停「元競馬場前」(目黒不動尊から1㎞弱)

東急バス「黒06 三軒茶屋駅~目黒駅前線」 →時刻表(15分に1本程度)

※この路線は住宅地を縫うように走り、運転手さんのスーパーテクが味わえる「東京のバス狭隘区間」のひとつとして知られています。

終点:三軒茶屋駅3番バス停で降ります。(乗車33分)

→ 目青不動尊(バス停から徒歩約300m)

2.目青不動尊(教学院/三軒茶屋)

三軒茶屋(東急田園都市線)→ 渋谷(メトロ副都心線) → 雑司が谷 (乗車約25分、3番出口、徒歩5~10分) → 目白不動尊

3.目白不動尊(金乗院/目白・雑司が谷)

目白不動尊から目赤不動尊までは、いろいろなルートがあります。

都電荒川線「学習院下」→メトロ「本駒込」の乗換案内検索結果。

都電荒川線は風情ありますが、のんびり走るので時間がかかります。

※ 目白不動尊 → 甘泉園公園前 (都営バス 飯64系統時刻表、乗車20分) → 飯田橋駅前(メトロ南北線) → 本駒込(2番出口、徒歩2分) → 目赤不動尊

という乗換1回の裏ワザもありますが、甘泉園公園前バス停までけっこう歩きます。

4.目赤不動尊(南谷寺/本駒込)

本駒込から三ノ輪(目黄不動尊(永久寺))までは、

本駒込(メトロ南北線)→後楽園(徒歩)→春日(都営大江戸線)→上野御徒町(徒歩)仲御徒町(メトロ日比谷線)→三ノ輪

が最短ですが、乗継徒歩(2回)の距離がかなりあるのでおすすめできません。(駒込・上野ルートも同様)

ここは、乗り換えなしのバス便をおすすめします。

目赤不動尊 →(徒歩約300m)→東洋大学前 →(都営バス 草63系統)→ 三ノ輪駅前(所要約30分、15分に1本、時刻表)→(徒歩すぐ)目黄不動尊(永久寺)

5.目黄不動尊(永久寺/三ノ輪)

三ノ輪(メトロ日比谷線)→ 秋葉原(JR総武線線)→ 平井(乗換1回、所要約25分)

平井(南口、徒歩約16分(1.3㎞))→ 目黄不動尊(最勝寺)

6.目黄不動尊(最勝寺/平井)

「関東三十六不動霊場」の札所の納経受付止時間はおおむね16時~17時で、季節により変動するところもあります。最勝寺の時間確認は03-3681-7857(寺務所)まで。

御朱印についてはすべての寺院で拝受できますが、すべてで「五色不動」の印判をいただけるかは不明です。

※ 目黄不動尊は上記のとおり2尊リストされていますが、下記の2尊についても「目黄不動尊」とする説があります。

■ 古碧山 龍巌寺 / 目黄不動尊

渋谷区神宮前2-3-8(墨田区東駒形から移転)

臨済宗南禅寺派 御本尊:釈迦如来

孫引きとなりますが、猫の足あと様掲載の『渋谷区史』には「本堂の側に大師堂がある。府内八十八ヶ所九番の札所である。明治七年熊野神社の別当浄性院から移した、堂内に安置せる不動尊を目黄不動という。しかし目黄不動は、江戸川区荒川堤下最勝寺(もと本所表町)にあるのが、古来有名である。」とあり、こちらの不動尊が「目黄不動」として数えられたという説があります。

参拝時、大師堂の手前に、「五色不動」を示す石碑(?)があった記憶もありますが、こちらは山内撮影禁止なので定かではありません。

なお、Web情報では「一般公開されていない」との記述が複数みつかりますが(Wikipediaに「非公開」とある)、こちらは御府内霊場の札所(第9番)なので参拝は可能で御朱印も拝受できます。(敷居はやや高いですが・・・。)