関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 史上最悪の会見?

フジテレビの会見、長~いですね(笑)

記者も、もう少しまともな質問できないのかな?

やたらに感情的だし、何が訊きたいかよくわからんし。

「他人が発言しているときは静かに聞きましょう」って、小学校で習わなかったかな?

でもって、応える方も進行方もグタグタだし。

長時間会議は参加者の無能の証明。会見も同じかと・・・。

”タイパ”を声高に叫ぶ人ほど、時間をムダにつかってたりする喜劇(笑)

それに6時間1度も休憩なしって、これも別の意味で人権侵害では?

まぁ、休憩入れたら余計に長引くって目論見もあったとは思うが・・・。

「記者クラブ」は個人的には廃止した方がいいと思うが、これじゃどうだか・・・。

逆効果だわ。

なんか、いまの日本社会のダメさ加減を目の当たりにしてる気がする。

*****

2025/01/27 23:50

まだやってるよ(笑)

この調子だと意地でも日付変わるまでやるか?

と思ったけど、本当にそうなりそう。

記者さんたちもいい加減にしたら?

明日から、たぶん猛烈な記者叩きがはじまる。

ある意味、日本を変える会見になるかもね。

*****

2025/01/28 01:10

こんなダラダラした会見垂れ流してると、フジテレビのイメージもますます低下。

こんな長時間の会見、ふつうに人権侵害でしょ。

てか、これだけ低レベルな質問に長時間晒されて、あまりにかわいそうっていう同情買い戦略か?

荒んだといってもまだまだ人のよい日本人、こういう晒し場みるとすぐに同情モードに転ずるから。

記者だって、社名と名前名乗っての質問だから、これまで質問してないとしても、もうやめた方がいいと思う。

ここに及んで社名と記者名出すのは、もはや超ハイリスクだから。

そんなこともわからんかね。

それに、これ国外に配信されてるんでしょ。

たぶん多くの人々が笑ってるよ。

日本の生産性の低さや人権軽視をさらけ出すこんな会見、国益を失っているのはまちがいなし。

「世界一長い会見、ギネスで狙ってみました」とさいごに自虐ジョークかまして笑いで乗り切るか・・・(笑)

「もう日付も替わってだいぶたったし、みなさんそろそろ終わりにしましょう。」

と提案して場を終わらせた記者が、おそらくいちばん名を上げると思う。

片や報道しなければならないことが世の中にあふれているのに、まったく報道されなかったり・・・。

●●できない理由について、このかたちで会見開いてほしい(笑)

■ 本当の音 (LIVE 2014 / kokia's 2014 spring concert)

〔 From 『moment』(2011)〕

何もかもが飾り立てられ 本当の姿を失ってしまった

私の棲む世界は このままじゃ

あまりにも 悲しすぎる

↑ 2011年にKOKIAが描き出したこの景色は、2025年のいま、さらにはっきりと浮き彫りになっている。

記者も、もう少しまともな質問できないのかな?

やたらに感情的だし、何が訊きたいかよくわからんし。

「他人が発言しているときは静かに聞きましょう」って、小学校で習わなかったかな?

でもって、応える方も進行方もグタグタだし。

長時間会議は参加者の無能の証明。会見も同じかと・・・。

”タイパ”を声高に叫ぶ人ほど、時間をムダにつかってたりする喜劇(笑)

それに6時間1度も休憩なしって、これも別の意味で人権侵害では?

まぁ、休憩入れたら余計に長引くって目論見もあったとは思うが・・・。

「記者クラブ」は個人的には廃止した方がいいと思うが、これじゃどうだか・・・。

逆効果だわ。

なんか、いまの日本社会のダメさ加減を目の当たりにしてる気がする。

*****

2025/01/27 23:50

まだやってるよ(笑)

この調子だと意地でも日付変わるまでやるか?

と思ったけど、本当にそうなりそう。

記者さんたちもいい加減にしたら?

明日から、たぶん猛烈な記者叩きがはじまる。

ある意味、日本を変える会見になるかもね。

*****

2025/01/28 01:10

こんなダラダラした会見垂れ流してると、フジテレビのイメージもますます低下。

こんな長時間の会見、ふつうに人権侵害でしょ。

てか、これだけ低レベルな質問に長時間晒されて、あまりにかわいそうっていう同情買い戦略か?

荒んだといってもまだまだ人のよい日本人、こういう晒し場みるとすぐに同情モードに転ずるから。

記者だって、社名と名前名乗っての質問だから、これまで質問してないとしても、もうやめた方がいいと思う。

ここに及んで社名と記者名出すのは、もはや超ハイリスクだから。

そんなこともわからんかね。

それに、これ国外に配信されてるんでしょ。

たぶん多くの人々が笑ってるよ。

日本の生産性の低さや人権軽視をさらけ出すこんな会見、国益を失っているのはまちがいなし。

「世界一長い会見、ギネスで狙ってみました」とさいごに自虐ジョークかまして笑いで乗り切るか・・・(笑)

「もう日付も替わってだいぶたったし、みなさんそろそろ終わりにしましょう。」

と提案して場を終わらせた記者が、おそらくいちばん名を上げると思う。

片や報道しなければならないことが世の中にあふれているのに、まったく報道されなかったり・・・。

●●できない理由について、このかたちで会見開いてほしい(笑)

■ 本当の音 (LIVE 2014 / kokia's 2014 spring concert)

〔 From 『moment』(2011)〕

何もかもが飾り立てられ 本当の姿を失ってしまった

私の棲む世界は このままじゃ

あまりにも 悲しすぎる

↑ 2011年にKOKIAが描き出したこの景色は、2025年のいま、さらにはっきりと浮き彫りになっている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 実力派歌姫! 愛内里菜

Webニュースで愛内里菜の歌唱が話題になっているので、ちと書き始めたら止まらなくなったので一気にまとめてみました。

愛内里菜。

声質が抜群だし、圧倒的に巧い。

来歴(→ Wikipedia)をみるとけっして恵まれたものとはいえない。

それは、垣内里佳子 → 愛内里菜 → 垣内りか → R(あーる)→ 愛内里菜と芸名を転々と変えてきたことからもわかる。

■ 愛内里菜 - Close To Your Heart

2000年3月23日、大学生(19歳)で1st.シングル「Close To Your Heart」でデビュー。

小室サウンドを継承しているようなリズムと不安定な音程。そしてハイトーン連打の難曲。

デビュー時からすでに類い希な歌唱力が期待されていたことがわかる。

2000年10月25日、4thシングル「恋はスリル、ショック、サスペンス」は日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマとなり大きな話題を呼ぶ。

2002年4月10日、9thシングル「I can't stop my love for you♥」は再び『名探偵コナン』オープニングテーマとなり、オリコン初登場2位を記録。

2003年12月31日、第54回NHK紅白歌合戦初出場。曲は「FULL JUMP」。

2010年7月30日、年内での歌手活動引退を発表し12月31日歌手活動を引退。理由は病気。

2015年11月28日、垣内りか名義での歌手活動再開を発表。

2018年4月14日、8年ぶりの新曲「WARM PRAYER」をR(アール)名義で配信。

2020年3月23日、約10年ぶりとなるオリジナルアルバム『Ring』をR(アール)名義で自主レーベルから発売。

■ R 1stアルバム『Ring』全曲紹介

2023年6月23日、愛内里菜の芸名使用権を回復。

シングルのリリース状況からすると、活動のピークは2002年~2008年。

それ以降、マス・メディアで話題を集めることはほとんどなかった。

そして2024年12月10日。14年ぶりの全国流通作品となるニューシングル「+INSPIRE」をリリース。

■ 愛内里菜「+INSPIRE」MV

さらに2025年1月。

女性自身Web 2025/01/27 16:00配信

見出し:「変わらなすぎてビビる」愛内里菜『ラヴィット』出演で見せた44歳の姿に視聴者騒然

→記事

ENCOUNT 2025/01/27

見出し:朝の生番組に“平成の歌姫” 21年ぶり歌唱…視聴者騒然「世代過ぎて熱い」「ご本人登場するなんて」

→記事

dmenu/DailyNewsOnline1/27(月)12:30配信

見出し:平成の歌姫!!21年ぶりの生歌唱でネット沸く「本人登場は胸熱」「歌声はやっぱり神レベル!」

→記事

■ 4K【Live】「恋はスリル、ショック、サスペンス」愛内里菜 名探偵コナン主題歌 / Rina Aiuchi - 「Koi wa Thrill, Shock, Suspense」

■ 4K【Live】「I Can't Stop My Love For You」愛内里菜 名探偵コナン主題歌 / Rina Aiuchi -【新曲「+INSPIRE」リリースイベント】

↑ これが実質10年以上もブランクがあったシンガーのテイクか?

ちょっと信じられないほどの声の艶と安定感。

TV出演で一躍話題を集めたのもわかる気がする。

キレッキレな歌いまわしと、すぐれた滑舌から、アップテンポシンガーのイメージが強い人だが、じつはバラードも絶品。

いや、むしろバラードで真価を発揮するシンガーかもしれない。

カバーを含めいくつかリンクしてみます。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『M/浜崎あゆみ』

コメントじつに1295。ほとんどが声質絶賛の声。

聴いている人はしっかり聴いている。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『炎/LiSA』

「愛内オリジナル」な声質と歌いまわしをもっているから、こういうカバーテイクを生み出せる。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『メリクリ/BoA』

フェミニンなハイトーンを十二分に活かしたテイク。

個人的にはほとんど上位互換かと思える。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『366日 /HY』

声質がいいうえに、音程・リズムの安定感と繊細なニュアンスでオリジナル化。

カバーアルバム出してほしいレベル。

---------------------------------

もちろんカバーだけじゃないよ。以下はオリジナル曲。

■ Magic 31thシングル(2009/10/21リリース)

(2010年のLIVE)

『名探偵コナン』最後のタイアップ曲で、名作の評価が高い。

声質のよさとキレッキレな歌いまわしが発揮された、華のある名テイク。

このすばらしいLIVEを生み出したその年に引退とは・・・。

あまりに惜しすぎる。

■ Magic 31thシングル(2009/10/21リリース)

(2021年のLIVE)

長いブランクを感じさせない安定感と仕上がり。プロだわ。

■ Forever You 〜永遠に君と〜 『POWER OF WORDS(2002年)』

(2004年のLIVE)

つやつやのハイトーンを活かした名バラード。

2004年あたりはハイトーン曲が多かったが、ここまでハイトーンを要求される曲は少ない。

■ Forever You 〜永遠に君と〜 『POWER OF WORDS(2002年)』

(2022年のLIVE)

サビの超絶ハイトーンに果敢に挑んだ2022年のLIVE。

■ Garden 35thシングル「HANABI」のC/W曲(2010/07/28リリース)

2010年7月28日リリースの35thシングル(ラストシングル)「HANABI」のC/W曲。

声優・アニメ系としても高い適性をもっている「愛内オリジナル」。

■ Can you feel the POWER OF WORDS? 『POWER OF WORDS(2002年)』

聴き手を前向きにさせるエモーションをもっている。

■ Friend 『THANX(2009年)』

後期のエモーショナル曲。

■ pink baby's breath 『POWER OF WORDS(2002年)』

ピアノ1本のセルフカバー。

聴き手をやさしくつつみこむ愛内里奈のバラード。

■ さくら色 『TRIP(2008年)』

透明感あるハイトーンを前面に出したメロディアスなバラード。声質のよさが際立つ。

■ Mellow 『Ring(2020年)』

R(アール)名義でリリースされた約10年ぶりとなるアルバムにも、良質なバラードが収録されている。

■ アイノコトバ 『THANX(2009年)』

エモーショナルにゆらぐハイトーンビブラート。ばりばりの倍音を感じる声の響き。

■ Especial thanks 22thシングル「MIRACLE」のC/W曲(2006/05/03リリース)

不安定で複雑なコード&メロ進行。

愛内里菜が美声でさらっと歌うので流麗に流れていくけど、これ歌うとなったらめちゃくちゃ難曲だと思う。

■ GIFT(2009年)

アルバム曲には、透明感あるハイトーンを活かしたメロ曲も多い。じつはアルバム・オリエンテッドなアーティストだと思う。

■ 空気(10:20~) 『A.I.R(2003年)』

全盛期ともいえる2004年1月のLIVE。

■ HANABI 『LAST SCENE(2010年)』

2010年7月28日リリースの35thシングルは引退前のラストシングル。

美しいメロディが切ない。

■ I believe you ~愛の花~ 『TRIP(2008年)』

綺麗なメロがダレることなくつながる名曲。

Beingが上手くプロモートすれば、ブレークしたかもしれない。

愛内里奈はほんとうにこういう曲が多い。

■ hands 31thシングル「Magic」(2009/10/21リリース)のC/W曲

C/W曲ながら個人的には「Magic」「Hanabi」と並ぶ名曲だと思う。

---------------------------------

■ 愛内里菜 at Friends 大野愛果 宇徳敬子 Forever you

宇徳敬子との共演が多い。

■ 【荒牧陽子×愛内里菜】ライオン(cover)で初コラボ!【マクロスF OP】《Lion japan anime opening》

荒牧陽子と共演してもひけをとらない。

どちらもしなやかな声質で倍音もあるので、ハモってもぜんぜんぶつからない。

荒牧さんも苦節の人。2人のコラボは説得力ありすぎ。

■ 【夢コラボ】ライオン/舞乃空×進藤あまね【歌ってみた】

往年の愛内里菜のフェミニンなハイトーン、キッレキレのブレスやヒーカップなど、いまの若い世代にしっかり引き継がれていることがわかる。

いい歌はいい。上手い歌手は上手い。

メディア上層部や芸能プロダクションへの忖度なく、こういった良質なテイクがTVでもふつうに聴かれる時代になってほしい。

愛内里菜。

声質が抜群だし、圧倒的に巧い。

来歴(→ Wikipedia)をみるとけっして恵まれたものとはいえない。

それは、垣内里佳子 → 愛内里菜 → 垣内りか → R(あーる)→ 愛内里菜と芸名を転々と変えてきたことからもわかる。

■ 愛内里菜 - Close To Your Heart

2000年3月23日、大学生(19歳)で1st.シングル「Close To Your Heart」でデビュー。

小室サウンドを継承しているようなリズムと不安定な音程。そしてハイトーン連打の難曲。

デビュー時からすでに類い希な歌唱力が期待されていたことがわかる。

2000年10月25日、4thシングル「恋はスリル、ショック、サスペンス」は日本テレビ系アニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマとなり大きな話題を呼ぶ。

2002年4月10日、9thシングル「I can't stop my love for you♥」は再び『名探偵コナン』オープニングテーマとなり、オリコン初登場2位を記録。

2003年12月31日、第54回NHK紅白歌合戦初出場。曲は「FULL JUMP」。

2010年7月30日、年内での歌手活動引退を発表し12月31日歌手活動を引退。理由は病気。

2015年11月28日、垣内りか名義での歌手活動再開を発表。

2018年4月14日、8年ぶりの新曲「WARM PRAYER」をR(アール)名義で配信。

2020年3月23日、約10年ぶりとなるオリジナルアルバム『Ring』をR(アール)名義で自主レーベルから発売。

■ R 1stアルバム『Ring』全曲紹介

2023年6月23日、愛内里菜の芸名使用権を回復。

シングルのリリース状況からすると、活動のピークは2002年~2008年。

それ以降、マス・メディアで話題を集めることはほとんどなかった。

そして2024年12月10日。14年ぶりの全国流通作品となるニューシングル「+INSPIRE」をリリース。

■ 愛内里菜「+INSPIRE」MV

さらに2025年1月。

女性自身Web 2025/01/27 16:00配信

見出し:「変わらなすぎてビビる」愛内里菜『ラヴィット』出演で見せた44歳の姿に視聴者騒然

→記事

ENCOUNT 2025/01/27

見出し:朝の生番組に“平成の歌姫” 21年ぶり歌唱…視聴者騒然「世代過ぎて熱い」「ご本人登場するなんて」

→記事

dmenu/DailyNewsOnline1/27(月)12:30配信

見出し:平成の歌姫!!21年ぶりの生歌唱でネット沸く「本人登場は胸熱」「歌声はやっぱり神レベル!」

→記事

■ 4K【Live】「恋はスリル、ショック、サスペンス」愛内里菜 名探偵コナン主題歌 / Rina Aiuchi - 「Koi wa Thrill, Shock, Suspense」

■ 4K【Live】「I Can't Stop My Love For You」愛内里菜 名探偵コナン主題歌 / Rina Aiuchi -【新曲「+INSPIRE」リリースイベント】

↑ これが実質10年以上もブランクがあったシンガーのテイクか?

ちょっと信じられないほどの声の艶と安定感。

TV出演で一躍話題を集めたのもわかる気がする。

キレッキレな歌いまわしと、すぐれた滑舌から、アップテンポシンガーのイメージが強い人だが、じつはバラードも絶品。

いや、むしろバラードで真価を発揮するシンガーかもしれない。

カバーを含めいくつかリンクしてみます。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『M/浜崎あゆみ』

コメントじつに1295。ほとんどが声質絶賛の声。

聴いている人はしっかり聴いている。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『炎/LiSA』

「愛内オリジナル」な声質と歌いまわしをもっているから、こういうカバーテイクを生み出せる。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『メリクリ/BoA』

フェミニンなハイトーンを十二分に活かしたテイク。

個人的にはほとんど上位互換かと思える。

■ 【Rinaカヴァーズ】 『366日 /HY』

声質がいいうえに、音程・リズムの安定感と繊細なニュアンスでオリジナル化。

カバーアルバム出してほしいレベル。

---------------------------------

もちろんカバーだけじゃないよ。以下はオリジナル曲。

■ Magic 31thシングル(2009/10/21リリース)

(2010年のLIVE)

『名探偵コナン』最後のタイアップ曲で、名作の評価が高い。

声質のよさとキレッキレな歌いまわしが発揮された、華のある名テイク。

このすばらしいLIVEを生み出したその年に引退とは・・・。

あまりに惜しすぎる。

■ Magic 31thシングル(2009/10/21リリース)

(2021年のLIVE)

長いブランクを感じさせない安定感と仕上がり。プロだわ。

■ Forever You 〜永遠に君と〜 『POWER OF WORDS(2002年)』

(2004年のLIVE)

つやつやのハイトーンを活かした名バラード。

2004年あたりはハイトーン曲が多かったが、ここまでハイトーンを要求される曲は少ない。

■ Forever You 〜永遠に君と〜 『POWER OF WORDS(2002年)』

(2022年のLIVE)

サビの超絶ハイトーンに果敢に挑んだ2022年のLIVE。

■ Garden 35thシングル「HANABI」のC/W曲(2010/07/28リリース)

2010年7月28日リリースの35thシングル(ラストシングル)「HANABI」のC/W曲。

声優・アニメ系としても高い適性をもっている「愛内オリジナル」。

■ Can you feel the POWER OF WORDS? 『POWER OF WORDS(2002年)』

聴き手を前向きにさせるエモーションをもっている。

■ Friend 『THANX(2009年)』

後期のエモーショナル曲。

■ pink baby's breath 『POWER OF WORDS(2002年)』

ピアノ1本のセルフカバー。

聴き手をやさしくつつみこむ愛内里奈のバラード。

■ さくら色 『TRIP(2008年)』

透明感あるハイトーンを前面に出したメロディアスなバラード。声質のよさが際立つ。

■ Mellow 『Ring(2020年)』

R(アール)名義でリリースされた約10年ぶりとなるアルバムにも、良質なバラードが収録されている。

■ アイノコトバ 『THANX(2009年)』

エモーショナルにゆらぐハイトーンビブラート。ばりばりの倍音を感じる声の響き。

■ Especial thanks 22thシングル「MIRACLE」のC/W曲(2006/05/03リリース)

不安定で複雑なコード&メロ進行。

愛内里菜が美声でさらっと歌うので流麗に流れていくけど、これ歌うとなったらめちゃくちゃ難曲だと思う。

■ GIFT(2009年)

アルバム曲には、透明感あるハイトーンを活かしたメロ曲も多い。じつはアルバム・オリエンテッドなアーティストだと思う。

■ 空気(10:20~) 『A.I.R(2003年)』

全盛期ともいえる2004年1月のLIVE。

■ HANABI 『LAST SCENE(2010年)』

2010年7月28日リリースの35thシングルは引退前のラストシングル。

美しいメロディが切ない。

■ I believe you ~愛の花~ 『TRIP(2008年)』

綺麗なメロがダレることなくつながる名曲。

Beingが上手くプロモートすれば、ブレークしたかもしれない。

愛内里奈はほんとうにこういう曲が多い。

■ hands 31thシングル「Magic」(2009/10/21リリース)のC/W曲

C/W曲ながら個人的には「Magic」「Hanabi」と並ぶ名曲だと思う。

---------------------------------

■ 愛内里菜 at Friends 大野愛果 宇徳敬子 Forever you

宇徳敬子との共演が多い。

■ 【荒牧陽子×愛内里菜】ライオン(cover)で初コラボ!【マクロスF OP】《Lion japan anime opening》

荒牧陽子と共演してもひけをとらない。

どちらもしなやかな声質で倍音もあるので、ハモってもぜんぜんぶつからない。

荒牧さんも苦節の人。2人のコラボは説得力ありすぎ。

■ 【夢コラボ】ライオン/舞乃空×進藤あまね【歌ってみた】

往年の愛内里菜のフェミニンなハイトーン、キッレキレのブレスやヒーカップなど、いまの若い世代にしっかり引き継がれていることがわかる。

いい歌はいい。上手い歌手は上手い。

メディア上層部や芸能プロダクションへの忖度なく、こういった良質なテイクがTVでもふつうに聴かれる時代になってほしい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伝説のユニットkalafina

2025年1月15日、東京ガーデンシアター(江東区有明)で、kalafinaの復活LIVEがありました。

※ 日テレプラスで2025/03/01(土)19:00~配信予定のようです。

筆者は行けなかったけど、↓に貴重なセトリが載っています。(4:12~)

全22曲!。

kalafinaのベスト版ともいえるほどの素晴らしい選曲。

これはやっぱり行きたかった・・・。

■ 【Vlog】Kalafina復活ライブに参戦!7年ぶりの感動の夜|東京ガーデンシアター|推し活|2025年1月15日

【1曲目】

■ oblivious

【3曲目】

■ Mirai/未来

【6曲目】

■ ring your bell

【10曲目】

■ to the beginning

【11曲目】

■ 君の銀の庭

【12曲目】

■ sprinter

【18曲目】

■ heavenly blue

【19曲目】

■ Alleluia/アレルヤ

~アンコール~

【20曲目】

■ Magia

【21曲目】

■ ひかりふる

【22曲目】

■ into the world

ラストの曲、名曲だけど歌詞が暗示的で、いささか気がかり・・・。

→ 歌詞

何の ”Anniversary” だったんだろう・・・。

1/17(金) 10:04配信

YAHOO!JAPAN ニュース(日刊スポーツ)

見出し:19年解散経て7年ぶり単独ライブ…Kalafinaメンバー投稿にファンから活動継続を望む声

→ 記事

↑ のコメントをみると、やっぱり梶浦さんが関与していないことについて、否定的な意見も多い。

↑ バックバンドは、今野 均さんはいたみたいだけど、FBM(FRONT BAND MEMBERS)じゃなかったのかな?

FBM(FRONT BAND MEMBERS)

是永巧一(g)、佐藤強一(ds)、高橋“Jr.”知治(b)、中島オバヲ(per)、今野 均(Vio)、西方正輝(チェロ)、赤木りえ(フルート)、大平佳男(マニピュレーター)・・・。

kalafinaは、梶浦サウンドをもっとも活かせるユニットだと思う。

梶浦さんやFBMとふたたびタッグを組んで、名曲や名テイクをまた、世に送り出してほしい。

■ Mune no Yukue

---------------------------------

2024/10/16 UP

kalafina再結集のニュース-1 → こちら

↑

kalafina再結集は嬉しいけど、再結成じゃない?

それに梶浦由記さん一切関与なしって、いったいどゆこと?

kalafina再結集のニュース-2 → こちら

梶浦さんのコメントがひたすら気になる。

梶浦さんに再結集のハナシまったくなしって、

どうしてこういうことになってしまうのか・・・。

武部聡志氏はたしかに才人だけど、やっぱりkalafinaは梶浦由記さんとは切り離せない。

筆者的には・・・。

でもって、FBM(FRONT BAND MEMBERS)のサポートはあるのかな?

kalafina再結集のニュース-3 → こちら

やっぱりファンの考えてることは同じか・・・。

「私は私で、将来また一緒にKalafinaの音楽を紡げる道を探ってはおりましたが、」(梶浦さんコメント)

↑ だとすると、なおのこと残念です。

FictionJunctionからKEIKOが抜けそうな気配があってこわい。

KEIKOの深みのある中低音は唯一無二だから・・・。

■ Everlasting Song - 梶浦由記(&FictionJunction)

これまで何度も貼り付けてるけど、やっぱりこのLIVE神だわ。

WAKANAとKEIKOのいるFictionJunctionは、やっぱり格別。

〔 Solo Parts 〕

0:27~ / 3:46~ 貝田由里子

0:57~ / 4:15~ KAORI (織田かおり)

2:48~ / 6:26~ KEIKO (窪田啓子)

3:18~ / 6:57~ WAKANA (大滝若菜)

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

素直には喜べない、kalafina再結集のニュースでした。

---------------------------------

2024/03/20 UP

■ into the world

おそらく解散が決まってからのラストライブだと思う。

完璧な女神降臨状態。

FRONT BAND MEMBERSの演奏も、オーディエンスの振る舞いも文句のつけようなし。

メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。

そして、完璧なステージング。

音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。

このハーモニーは、この3人が揃わなければ絶対に生み出せない。

公式Web?、まだ消えていないんだよね。

どうしても復活を期待してしまう。

-------------------------

これほどのユニットをメジャーに押し上げられなかった、日本の音楽業界とリスナーたち。

■ 君の銀の庭

■ Overture ~ Eden -Live The Best 2015 "Red Day" (Sub Esp/Eng/Romaji)

■ 夢の大地 【ニコ生スタジオLIVE】

大人数ユニゾン全盛の時代に、ハモリの素晴らしさを伝えつづけたユニット。

誰ひとり欠けても絶対に成立しない絶妙なハーモニー。

そして、これを支えるFBM(FRONT BAND MEMBERS)の腕利きたち・・・。

この希有のユニットを継続するすべは、本当になかった?

失ってしまった代償はあまりに大きい。

■ kalafina屈指の名曲&名演! Mirai 未来

メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。

そして、完璧なステージング。

音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。

-------------------------

2023/01/12 UP

■ Ring Your Bell

■ I have a dream(Kalafina Boston 2009 Documentary)

■ 夢の大地

インスト陣のFBM(FRONT BAND MEMBERS)/(G/Vo)是永巧一 (B/Harp)高橋Jr知治 (Vln)今野均 (Key)櫻田泰啓 (Ds)佐藤強一 も当代一流のテクニシャン。(メンバー紹介は →こちら)

1980年代では生み出せなかった曲調とテクニック。

世が世なら、日本を代表するトップユニットになっていたと思う。

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

Wakanaだって充分最高音とれるハイトーンもってるのに、その上をとっていた貝田さんの凄まじいハイトーン。(5:22~)

このハイトーンの厚みがFictionJunctionの聴きどころだった。

後任Joelleは相当な実力派だけど、このハイトーン攻撃を生み出せるWakanaはFictionJunctionでも唯一無二の存在だった。

■ Keiko x May'n – to the beginning [Kalafina cover] (KEIKO Live K002**Lantana*咲いたよ**)

コメントがきつい。

May'nだって相当な実力もってるのに、さすがにこのセッティングは気の毒かな・・・。

やっぱりWakana、Keiko、Hikaruの声のバランスが絶妙だったと改めて思うkalafina。

■ ♪ THIS ILLUSION ~ LiSA ✕ Wakana(Kalafina)コラボレーション!再アップ

これは貴重版。

Wakanaの声の貴重さを実感できるLIVE。

(申し訳ないけど)LiSAの代役は思いつくけど、Wakanaの代役はまったく思いつかない。

kalafinaにもFictionJunctionにも、やっぱりなくてはならない存在だったと思う。

FictionJunction 【Wakana】 - Where the lights are ~ Live [Eng Sub]

↑ じつは貝田さんに引けをとらぬ、声楽的なハイトーンをもっていることがわかる。

--------------------------------

2021/10/17 UP

伝説のユニットkalafina。

「梶浦サウンド総ざらい!」でも紹介したけど、FictionJunctionが多かったので、kalafinaだけまとめて名テイクを動画リンクしてみました。

■ Mirai 未来

1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!

→ コード

さすがに梶浦由記さん、そしてこれを歌いこなすkalafinaの歌姫たち・・・。

■ 君が光に変えて行く LIVE01 Seventh Heaven Nawapiza.flv

高い音楽性&ビジュアル性。

こんなユニットはそうは出てこない。

出せるとしたらカラバトU-18黄金の世代かとも思うが、さてさてどうなるか。

■ far on the water live

■ symphonia

■ sprinter (Live The Best 2015)

■ 夢の大地

■ Alleluia アレルヤ

■ Into the World

■ kalafina歴史~10周年記念 / Eden ~ Mirai 未来 ~ Fate/stay night ~ むすんでひらく and more・・・

--------------------------------

梶浦由記さんが紡ぎ出す難曲の数々を、スケール感ゆたかに歌い上げることができた希有のユニット。

人々が忘れつつあったハーモニーの素晴らしさを、思い起こさせてくれたユニット。

2019年3月、Kalafina解散を発表。

→ 解散関連の記事

→ 解散に関連するツイート

解散の背景には複雑な事情がありそうだけど、これほどのユニットを失ってしまった日本のポピュラー音楽界の痛手はほんとうに大きい。

梶浦由記さん、そして名手揃いのバンドのみなさんと手を携えて、戻ってきてくれる日を待っています。

※ 日テレプラスで2025/03/01(土)19:00~配信予定のようです。

筆者は行けなかったけど、↓に貴重なセトリが載っています。(4:12~)

全22曲!。

kalafinaのベスト版ともいえるほどの素晴らしい選曲。

これはやっぱり行きたかった・・・。

■ 【Vlog】Kalafina復活ライブに参戦!7年ぶりの感動の夜|東京ガーデンシアター|推し活|2025年1月15日

【1曲目】

■ oblivious

【3曲目】

■ Mirai/未来

【6曲目】

■ ring your bell

【10曲目】

■ to the beginning

【11曲目】

■ 君の銀の庭

【12曲目】

■ sprinter

【18曲目】

■ heavenly blue

【19曲目】

■ Alleluia/アレルヤ

~アンコール~

【20曲目】

■ Magia

【21曲目】

■ ひかりふる

【22曲目】

■ into the world

ラストの曲、名曲だけど歌詞が暗示的で、いささか気がかり・・・。

→ 歌詞

何の ”Anniversary” だったんだろう・・・。

『Kalafina Anniversary LIVE 2025』ご来場くださった皆さま、ありがとうございました‼︎#Kalafina_Anniv pic.twitter.com/w1sgxaucL8

— Kalafina_Staff (@Kalafina_Staff) January 15, 2025

1/17(金) 10:04配信

YAHOO!JAPAN ニュース(日刊スポーツ)

見出し:19年解散経て7年ぶり単独ライブ…Kalafinaメンバー投稿にファンから活動継続を望む声

→ 記事

↑ のコメントをみると、やっぱり梶浦さんが関与していないことについて、否定的な意見も多い。

あらためまして『Kalafina Anniversary LIVE 2025』を支えてくださった皆さま、ありがとうございました✨✨✨#武部聡志 さん#小笠原拓海 さん#山口寛雄 さん#福原将宜 さん#荒幡亮平 さん#今野均 さん#藤堂昌彦 さん#小林知弘 さん#西方正輝 さん#秋谷弘大 さん#Kalafina_Anniv pic.twitter.com/5BpBcImuh2

— Kalafina_Staff (@Kalafina_Staff) January 17, 2025

↑ バックバンドは、今野 均さんはいたみたいだけど、FBM(FRONT BAND MEMBERS)じゃなかったのかな?

FBM(FRONT BAND MEMBERS)

是永巧一(g)、佐藤強一(ds)、高橋“Jr.”知治(b)、中島オバヲ(per)、今野 均(Vio)、西方正輝(チェロ)、赤木りえ(フルート)、大平佳男(マニピュレーター)・・・。

kalafinaは、梶浦サウンドをもっとも活かせるユニットだと思う。

梶浦さんやFBMとふたたびタッグを組んで、名曲や名テイクをまた、世に送り出してほしい。

■ Mune no Yukue

---------------------------------

2024/10/16 UP

kalafina再結集のニュース-1 → こちら

↑

kalafina再結集は嬉しいけど、再結成じゃない?

それに梶浦由記さん一切関与なしって、いったいどゆこと?

kalafina再結集のニュース-2 → こちら

梶浦さんのコメントがひたすら気になる。

梶浦さんに再結集のハナシまったくなしって、

どうしてこういうことになってしまうのか・・・。

武部聡志氏はたしかに才人だけど、やっぱりkalafinaは梶浦由記さんとは切り離せない。

筆者的には・・・。

でもって、FBM(FRONT BAND MEMBERS)のサポートはあるのかな?

kalafina再結集のニュース-3 → こちら

やっぱりファンの考えてることは同じか・・・。

「私は私で、将来また一緒にKalafinaの音楽を紡げる道を探ってはおりましたが、」(梶浦さんコメント)

↑ だとすると、なおのこと残念です。

FictionJunctionからKEIKOが抜けそうな気配があってこわい。

KEIKOの深みのある中低音は唯一無二だから・・・。

■ Everlasting Song - 梶浦由記(&FictionJunction)

これまで何度も貼り付けてるけど、やっぱりこのLIVE神だわ。

WAKANAとKEIKOのいるFictionJunctionは、やっぱり格別。

〔 Solo Parts 〕

0:27~ / 3:46~ 貝田由里子

0:57~ / 4:15~ KAORI (織田かおり)

2:48~ / 6:26~ KEIKO (窪田啓子)

3:18~ / 6:57~ WAKANA (大滝若菜)

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

素直には喜べない、kalafina再結集のニュースでした。

---------------------------------

2024/03/20 UP

■ into the world

おそらく解散が決まってからのラストライブだと思う。

完璧な女神降臨状態。

FRONT BAND MEMBERSの演奏も、オーディエンスの振る舞いも文句のつけようなし。

メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。

そして、完璧なステージング。

音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。

このハーモニーは、この3人が揃わなければ絶対に生み出せない。

公式Web?、まだ消えていないんだよね。

どうしても復活を期待してしまう。

-------------------------

これほどのユニットをメジャーに押し上げられなかった、日本の音楽業界とリスナーたち。

■ 君の銀の庭

■ Overture ~ Eden -Live The Best 2015 "Red Day" (Sub Esp/Eng/Romaji)

■ 夢の大地 【ニコ生スタジオLIVE】

大人数ユニゾン全盛の時代に、ハモリの素晴らしさを伝えつづけたユニット。

誰ひとり欠けても絶対に成立しない絶妙なハーモニー。

そして、これを支えるFBM(FRONT BAND MEMBERS)の腕利きたち・・・。

この希有のユニットを継続するすべは、本当になかった?

失ってしまった代償はあまりに大きい。

■ kalafina屈指の名曲&名演! Mirai 未来

メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。

そして、完璧なステージング。

音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。

-------------------------

2023/01/12 UP

■ Ring Your Bell

■ I have a dream(Kalafina Boston 2009 Documentary)

■ 夢の大地

インスト陣のFBM(FRONT BAND MEMBERS)/(G/Vo)是永巧一 (B/Harp)高橋Jr知治 (Vln)今野均 (Key)櫻田泰啓 (Ds)佐藤強一 も当代一流のテクニシャン。(メンバー紹介は →こちら)

1980年代では生み出せなかった曲調とテクニック。

世が世なら、日本を代表するトップユニットになっていたと思う。

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

Wakanaだって充分最高音とれるハイトーンもってるのに、その上をとっていた貝田さんの凄まじいハイトーン。(5:22~)

このハイトーンの厚みがFictionJunctionの聴きどころだった。

後任Joelleは相当な実力派だけど、このハイトーン攻撃を生み出せるWakanaはFictionJunctionでも唯一無二の存在だった。

■ Keiko x May'n – to the beginning [Kalafina cover] (KEIKO Live K002**Lantana*咲いたよ**)

コメントがきつい。

May'nだって相当な実力もってるのに、さすがにこのセッティングは気の毒かな・・・。

やっぱりWakana、Keiko、Hikaruの声のバランスが絶妙だったと改めて思うkalafina。

■ ♪ THIS ILLUSION ~ LiSA ✕ Wakana(Kalafina)コラボレーション!再アップ

これは貴重版。

Wakanaの声の貴重さを実感できるLIVE。

(申し訳ないけど)LiSAの代役は思いつくけど、Wakanaの代役はまったく思いつかない。

kalafinaにもFictionJunctionにも、やっぱりなくてはならない存在だったと思う。

FictionJunction 【Wakana】 - Where the lights are ~ Live [Eng Sub]

↑ じつは貝田さんに引けをとらぬ、声楽的なハイトーンをもっていることがわかる。

--------------------------------

2021/10/17 UP

伝説のユニットkalafina。

「梶浦サウンド総ざらい!」でも紹介したけど、FictionJunctionが多かったので、kalafinaだけまとめて名テイクを動画リンクしてみました。

■ Mirai 未来

1:58~ 「少し優しい未来を~」のハーフディミニッシュ&転調絡みの展開が凄い!

→ コード

さすがに梶浦由記さん、そしてこれを歌いこなすkalafinaの歌姫たち・・・。

■ 君が光に変えて行く LIVE01 Seventh Heaven Nawapiza.flv

高い音楽性&ビジュアル性。

こんなユニットはそうは出てこない。

出せるとしたらカラバトU-18黄金の世代かとも思うが、さてさてどうなるか。

■ far on the water live

■ symphonia

■ sprinter (Live The Best 2015)

■ 夢の大地

■ Alleluia アレルヤ

■ Into the World

■ kalafina歴史~10周年記念 / Eden ~ Mirai 未来 ~ Fate/stay night ~ むすんでひらく and more・・・

--------------------------------

梶浦由記さんが紡ぎ出す難曲の数々を、スケール感ゆたかに歌い上げることができた希有のユニット。

人々が忘れつつあったハーモニーの素晴らしさを、思い起こさせてくれたユニット。

2019年3月、Kalafina解散を発表。

→ 解散関連の記事

→ 解散に関連するツイート

解散の背景には複雑な事情がありそうだけど、これほどのユニットを失ってしまった日本のポピュラー音楽界の痛手はほんとうに大きい。

梶浦由記さん、そして名手揃いのバンドのみなさんと手を携えて、戻ってきてくれる日を待っています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 名シンガーのもとに名曲あり

このところ、メジャーシーンではRAP系やブレイクビーツ(ループ)系が優勢で、メロディが際立つ曲がますます減ってきている気がする。

これと比例するかのように、TVの昭和や平成の名曲特集は増える一方。

ほとんど毎日だもんね。

それだけニーズがあるということか・・・。

歌が巧い、あるいは名シンガーといわれる人は、やはり素晴らしい楽曲をもっている。

例によって女性シンガー限定で、ビッグネームの名曲を並べてみました。

こんな曲が次から次へとあたりまえのように出てきて、しかもメインストリームにいた時代。

じつは、とっても贅沢な時代だったのかもしれない。

■ 竹内まりや - 元気を出して

■ 松田聖子 - P・R・E・S・E・N・T

■ 松任谷由実 - 守ってあげたい

■ 今井美樹 - Goodbye Yesterday

■ プリンセス プリンセス - M

■ 渡辺美里 - Teenage Walk

■ ZARD - 揺れる想い

■ DREAMS COME TRUE - 何度でも

■ globe - DEPARTURES

■ 華原朋美 - LOVE BRACE

■ 安室奈美恵 - Don't wanna cry

■ 宇多田ヒカル - First Love Live

■ Every Little Thing - Over and Over

■ 浜崎あゆみ - Voyage/ayumi hamasaki 15th Anniversary TOUR ~A BEST LIVE~

■ 中島美嘉 - STARS

■ 平原綾香 - Jupiter

■ 倖田來未 - Brave

■ 西野カナ - 君って

■ 加藤ミリヤ- love is...

■ Superfly – Beautiful

■ 伊藤由奈 - Endless Story

■ 絢香 -みんな空の下

■ アンジェラ・アキ - This Love

これと比例するかのように、TVの昭和や平成の名曲特集は増える一方。

ほとんど毎日だもんね。

それだけニーズがあるということか・・・。

歌が巧い、あるいは名シンガーといわれる人は、やはり素晴らしい楽曲をもっている。

例によって女性シンガー限定で、ビッグネームの名曲を並べてみました。

こんな曲が次から次へとあたりまえのように出てきて、しかもメインストリームにいた時代。

じつは、とっても贅沢な時代だったのかもしれない。

■ 竹内まりや - 元気を出して

■ 松田聖子 - P・R・E・S・E・N・T

■ 松任谷由実 - 守ってあげたい

■ 今井美樹 - Goodbye Yesterday

■ プリンセス プリンセス - M

■ 渡辺美里 - Teenage Walk

■ ZARD - 揺れる想い

■ DREAMS COME TRUE - 何度でも

■ globe - DEPARTURES

■ 華原朋美 - LOVE BRACE

■ 安室奈美恵 - Don't wanna cry

■ 宇多田ヒカル - First Love Live

■ Every Little Thing - Over and Over

■ 浜崎あゆみ - Voyage/ayumi hamasaki 15th Anniversary TOUR ~A BEST LIVE~

■ 中島美嘉 - STARS

■ 平原綾香 - Jupiter

■ 倖田來未 - Brave

■ 西野カナ - 君って

■ 加藤ミリヤ- love is...

■ Superfly – Beautiful

■ 伊藤由奈 - Endless Story

■ 絢香 -みんな空の下

■ アンジェラ・アキ - This Love

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鬼レンチャンの富田鈴花

昨日放送の「千鳥の鬼レンチャン」で、鬼レンチャン達成した日向坂46の富田鈴花。

彼女は逸材だと思う。

↑ 以前視たときも、歌が巧いと思ったけど、今回は声質のよさに改めてびっくり。↓

坂道シリーズはたいていユニゾンだし、人数多いのでひとりひとりの実力がいまいちわかりにくい。

でも、オーディション経由で選ばれたメンバーもいるし、歌が巧い子も当然いるはず。

と、つらつら思いつつもソロで唱うシーンがあまりないので、こういう番組は嬉しい。

つやつやと伸びるハイトーンはたぶん倍音含みで、高音がとんがらない。

音程&ピッチコントロールも巧みで、鬼レンチャンの最中でも歌を聴かせる実力はそうとうなものだと思う。

日向坂だろうがなんだろうが、巧いものは巧い。いいものはいい。

でもって、やっぱり「黄金の世代」か・・・。

ミュージカル「ヴィンチェンツォ」で、主役とってるがな。

3:18~のシンガーがそうだとしたら、やっぱり相当な実力だと思う。

こういう実力あるシンガーがなかなかソロ曲で表に出れないのが、いまのJ-POPのジレンマかとも思う。

彼女は逸材だと思う。

@ovama513 すーじー、おめでとう🎉感動したよ🥹 #鬼レンチャン #日向坂46#富田鈴花 ♬ オリジナル楽曲 - ovama513

↑ 以前視たときも、歌が巧いと思ったけど、今回は声質のよさに改めてびっくり。↓

@kokoro______31 鬼レンチャン達成おめでとう!!#日向坂46 #千鳥の鬼レンチャン #富田鈴花 #高橋未来虹 #怪物 #おすすめ ♬ オリジナル楽曲 - Ongen_music

坂道シリーズはたいていユニゾンだし、人数多いのでひとりひとりの実力がいまいちわかりにくい。

でも、オーディション経由で選ばれたメンバーもいるし、歌が巧い子も当然いるはず。

と、つらつら思いつつもソロで唱うシーンがあまりないので、こういう番組は嬉しい。

つやつやと伸びるハイトーンはたぶん倍音含みで、高音がとんがらない。

音程&ピッチコントロールも巧みで、鬼レンチャンの最中でも歌を聴かせる実力はそうとうなものだと思う。

日向坂だろうがなんだろうが、巧いものは巧い。いいものはいい。

でもって、やっぱり「黄金の世代」か・・・。

ミュージカル「ヴィンチェンツォ」で、主役とってるがな。

3:18~のシンガーがそうだとしたら、やっぱり相当な実力だと思う。

こういう実力あるシンガーがなかなかソロ曲で表に出れないのが、いまのJ-POPのジレンマかとも思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ KOKIAの名バラード

4年半ぶりのリニューアルです。

KOKIAの歌は、応援ソングぽく聴こえるけど本質はおそらく違う。

人間のよわさをとことん突き詰めて、そこから生まれ出るものを唱っている。

こころで聴く音楽。

社会の閉塞感がますます強まってきて、最近こういうコンセプトの曲がようやく増えてきた感じもする。

時代の先を行きすぎたか・・・。

KOKIAのデビューは日本が本格的に凋落をはじめる1998年(平成10年)。

センシティブなKOKIAの感性ははやくから日本の行く末を感じとっていて、いまになって社会の凋落や荒廃を現実として受け止めはじめた人々がこれに追いついてきた、という構図ではないか。

■ KOKIA / essence -25th Anniversary All Time Best- トレーラー

『essence』 -25th Anniversary All Time Best- [Limited Edition]

2024/11/20 On Sale。

■ KOKIA - 人間ってそんなものね

完璧な理想になりたかったの?

誰かを真似てただけでしょう?

どんな飛び方だってよかったのよ

↑ はっとするような冷徹で辛辣なワードが散りばられめていたりする。

■ KOKIA - 愛のメロディー (Music Video)

■ KOKIA - Moment(今を生きる)

---------------------------------

2020/08/30 UP

個人的にこのアーティストも欠かせないのでつくってみました。

コメントは追って入れます。

まだまだいい曲があるので追加するかもしれません。

これだけの曲をつくりだしているのに、どうして日本でのチャートアクションは地味なんだろう??

KOKIAの歌は、他人が歌うとまったく別のものになってしまう。

音楽で人を救うことができる希有のアーティスト。

01.本当の音 (LIVE 2014 / kokia's 2014 spring concert)

〔 From 『moment』(2011)〕

何もかもが飾り立てられ 本当の姿を失ってしまった

私の棲む世界は このままじゃ

あまりにも 悲しすぎる

↑ 2011年にKOKIAが描いたこの景色は、2025年のいま、さらにはっきりと浮き彫りになっている。

02.A GIFT (KOKIA CONCERT TOUR 2010)

〔 From 『trip trip』(2002)〕

03.0からの始まり

〔Single『Memorial days』c/w(2012)〕

もうこれ以上 頑張らなくていいと

誰かに言ってほしかったの

優しい言葉に

寄りかかりたかった

↑ 「自分らしく」「頑張る」などという安易安直な表現は、KOKIAの歌にはでてこない。

04.夢の途中 (KOKIA 15th anniversary concert)

〔 From 『Where to go my love?』(2013)〕

05.大事なものは目蓋の裏 (KOKIA 10周年Live)

〔 From 『Remember me』(2003)〕

06.Into the Light - 光の中

〔 From 『KOKIA outwork collection pieces』(2011)〕

07.祈りにも似た美しい世界 (Live in Paris 2007)

〔 From 『aigakikoeru』(2007)〕

08.大丈夫 だいじょうぶ (The 5th season concert)

〔 From 『moment』(2011)〕

09.I believe ~海の底から~ (KOKIA Live in Paris 2007)

〔 From 『Remember me』(2003)〕

10.infinity (The 5th season concert)

〔From 『AKIKO∞KOKIA 〜balance〜』(2009)〕

11.Current

〔 From 『trip trip』(中国盤のみ収録)(2002)〕

12.孤独な生きもの (KOKIA CONCERT TOUR 2010)

〔From 『REAL WORLD』(2010)〕

恐怖や孤独は 私を 支え続けたずっと ずっと ずっと

※今井美樹Vers.、杏里Vers.もあります。

よろしければどーぞ

KOKIAの歌は、応援ソングぽく聴こえるけど本質はおそらく違う。

人間のよわさをとことん突き詰めて、そこから生まれ出るものを唱っている。

こころで聴く音楽。

社会の閉塞感がますます強まってきて、最近こういうコンセプトの曲がようやく増えてきた感じもする。

時代の先を行きすぎたか・・・。

KOKIAのデビューは日本が本格的に凋落をはじめる1998年(平成10年)。

センシティブなKOKIAの感性ははやくから日本の行く末を感じとっていて、いまになって社会の凋落や荒廃を現実として受け止めはじめた人々がこれに追いついてきた、という構図ではないか。

■ KOKIA / essence -25th Anniversary All Time Best- トレーラー

『essence』 -25th Anniversary All Time Best- [Limited Edition]

2024/11/20 On Sale。

■ KOKIA - 人間ってそんなものね

完璧な理想になりたかったの?

誰かを真似てただけでしょう?

どんな飛び方だってよかったのよ

↑ はっとするような冷徹で辛辣なワードが散りばられめていたりする。

■ KOKIA - 愛のメロディー (Music Video)

■ KOKIA - Moment(今を生きる)

---------------------------------

2020/08/30 UP

個人的にこのアーティストも欠かせないのでつくってみました。

コメントは追って入れます。

まだまだいい曲があるので追加するかもしれません。

これだけの曲をつくりだしているのに、どうして日本でのチャートアクションは地味なんだろう??

KOKIAの歌は、他人が歌うとまったく別のものになってしまう。

音楽で人を救うことができる希有のアーティスト。

01.本当の音 (LIVE 2014 / kokia's 2014 spring concert)

〔 From 『moment』(2011)〕

何もかもが飾り立てられ 本当の姿を失ってしまった

私の棲む世界は このままじゃ

あまりにも 悲しすぎる

↑ 2011年にKOKIAが描いたこの景色は、2025年のいま、さらにはっきりと浮き彫りになっている。

02.A GIFT (KOKIA CONCERT TOUR 2010)

〔 From 『trip trip』(2002)〕

03.0からの始まり

〔Single『Memorial days』c/w(2012)〕

もうこれ以上 頑張らなくていいと

誰かに言ってほしかったの

優しい言葉に

寄りかかりたかった

↑ 「自分らしく」「頑張る」などという安易安直な表現は、KOKIAの歌にはでてこない。

04.夢の途中 (KOKIA 15th anniversary concert)

〔 From 『Where to go my love?』(2013)〕

05.大事なものは目蓋の裏 (KOKIA 10周年Live)

〔 From 『Remember me』(2003)〕

06.Into the Light - 光の中

〔 From 『KOKIA outwork collection pieces』(2011)〕

07.祈りにも似た美しい世界 (Live in Paris 2007)

〔 From 『aigakikoeru』(2007)〕

08.大丈夫 だいじょうぶ (The 5th season concert)

〔 From 『moment』(2011)〕

09.I believe ~海の底から~ (KOKIA Live in Paris 2007)

〔 From 『Remember me』(2003)〕

10.infinity (The 5th season concert)

〔From 『AKIKO∞KOKIA 〜balance〜』(2009)〕

11.Current

〔 From 『trip trip』(中国盤のみ収録)(2002)〕

12.孤独な生きもの (KOKIA CONCERT TOUR 2010)

〔From 『REAL WORLD』(2010)〕

恐怖や孤独は 私を 支え続けたずっと ずっと ずっと

※今井美樹Vers.、杏里Vers.もあります。

よろしければどーぞ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

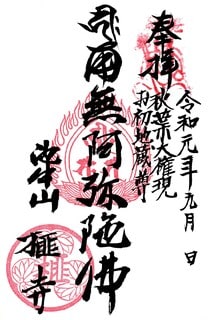

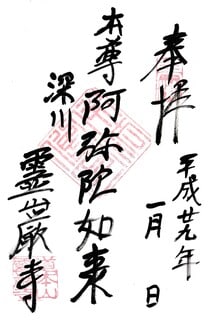

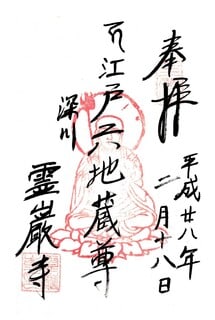

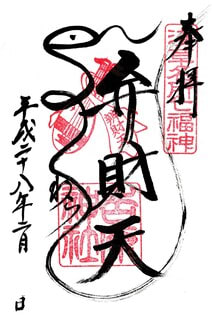

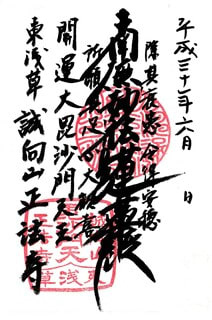

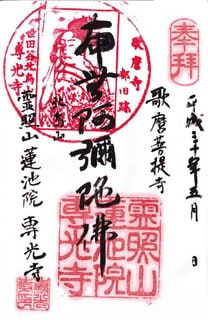

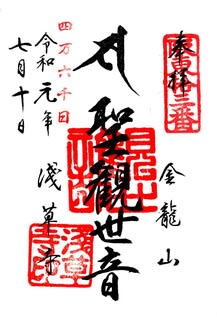

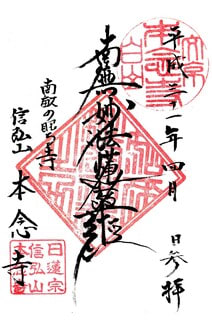

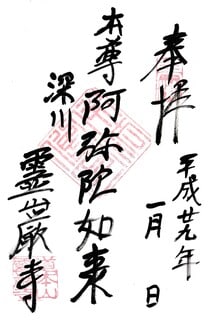

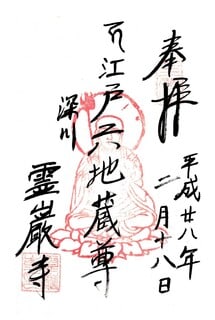

■ 『東都歳時記』の霊場札所 ~江戸の庶民が巡った霊場~

昨年のNHK大河ドラマ「光る君へ」、なかなかよかったですね。

脚本も出演者の演技力も映像や音楽のうつくしさもハイレベルだったと思います。

戦国時代が舞台でなくても、優れた作品がつくれるいい事例になったのでは。

今年のNHK大河ドラマは「べらぼう」。

主人公は東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出した江戸の版元・蔦屋重三郎(寛延三年(1750年)- 寛政九年(1797年)/俗称:蔦重)です。

蔦重は新吉原で産まれたともいい、下町をメインに活動し、江戸中期の町人文化とふかくかかわっていました。

生年は寛延三年(1750年)ですから、江戸の風物をとりまとめた『江戸砂子』(享保十七年(1732年)刊)や『続江戸砂子』(享保二十年(1735年)刊)などはすでに世に出ています。

『江戸砂子』には江戸のいくつかの霊場が記され、江戸の弘法大師霊場・御府内八十八箇所は宝暦五年(1755年)頃の開創、江戸六地蔵は宝永年間(1704-1711年)の建立と伝わるので、すでにこの頃から江戸の庶民は御府内外の霊場を巡っていたとみられます。

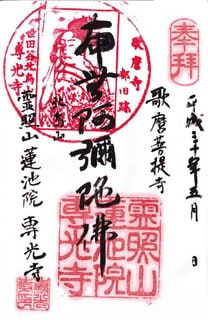

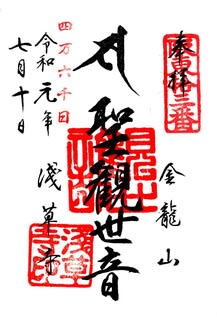

これは、天保九年(1838年)刊の『東都歳事記 巻之4冬之部』の巻末附録(→こちら)に多くの霊場札所が収録されていることからも裏付けられます。

そこで、今年は『東都歳事記』に載っている霊場をメインに追ってみたいと思います。

(廃れてしまった霊場も少なくないですが、できる限り追ってみます。)

---------------------------------

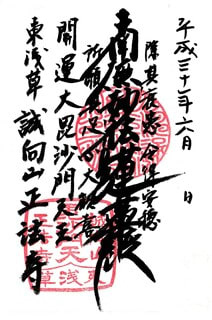

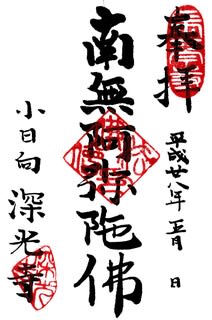

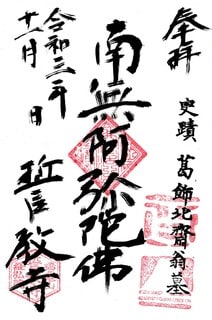

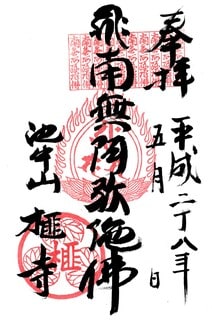

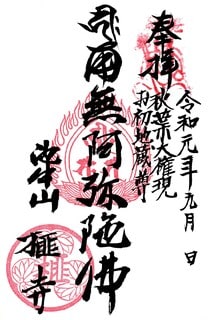

まずは、「べらぼう」に関連する人物ゆかりの寺社の御朱印・御首題をざっとご紹介してみます。

→ たいとう文化マルシェの蔦重ゆかりの地紹介記事

→ 台東区資料(PDF)

■ 吉原神社の御朱印

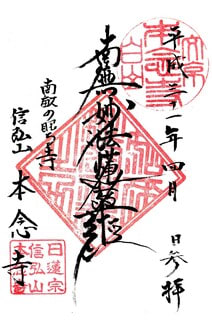

■ 正法寺(蔦重の菩提寺/台東区東浅草)の御首題

■ 専光寺(喜多川歌麿の墓所/世田谷区北烏山)の御朱印

■ 浅草寺(山東京伝机塚の碑/台東区浅草)の御朱印

■ 本念寺(大田南畝(蜀山人)の墓所/文京区白山)の御首題

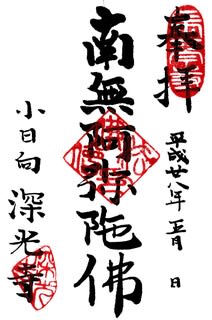

■ 深光寺(滝沢(曲亭)馬琴の墓所/文京区小日向)の御朱印

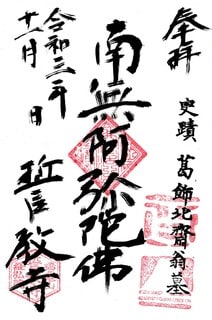

■ 誓教寺(葛飾北斎の墓所/台東区元浅草)の御朱印

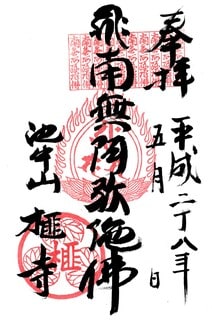

■ 榧寺(石川雅望の墓所/台東区蔵前)の御朱印

■ 霊巌寺(松平定信公の墓所/江東区白河)の御朱印

【関連記事】

・■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1A(導入編)

・■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

・■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-1

・■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】

・■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~

・■ 江戸六地蔵の御朱印

・■ 谷中の御朱印・御首題

【 BGM 】

■ 【SorAZ】君の知らない物語 / AZKi ときのそら【歌ってみた】

■ ClariS『White Love』リリック Music Video (Illustration: たん旦)

■ さよならメモリーズ / supercell 【Covered by Hanon×Kotoha】

脚本も出演者の演技力も映像や音楽のうつくしさもハイレベルだったと思います。

戦国時代が舞台でなくても、優れた作品がつくれるいい事例になったのでは。

今年のNHK大河ドラマは「べらぼう」。

主人公は東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出した江戸の版元・蔦屋重三郎(寛延三年(1750年)- 寛政九年(1797年)/俗称:蔦重)です。

蔦重は新吉原で産まれたともいい、下町をメインに活動し、江戸中期の町人文化とふかくかかわっていました。

生年は寛延三年(1750年)ですから、江戸の風物をとりまとめた『江戸砂子』(享保十七年(1732年)刊)や『続江戸砂子』(享保二十年(1735年)刊)などはすでに世に出ています。

『江戸砂子』には江戸のいくつかの霊場が記され、江戸の弘法大師霊場・御府内八十八箇所は宝暦五年(1755年)頃の開創、江戸六地蔵は宝永年間(1704-1711年)の建立と伝わるので、すでにこの頃から江戸の庶民は御府内外の霊場を巡っていたとみられます。

これは、天保九年(1838年)刊の『東都歳事記 巻之4冬之部』の巻末附録(→こちら)に多くの霊場札所が収録されていることからも裏付けられます。

そこで、今年は『東都歳事記』に載っている霊場をメインに追ってみたいと思います。

(廃れてしまった霊場も少なくないですが、できる限り追ってみます。)

---------------------------------

まずは、「べらぼう」に関連する人物ゆかりの寺社の御朱印・御首題をざっとご紹介してみます。

→ たいとう文化マルシェの蔦重ゆかりの地紹介記事

→ 台東区資料(PDF)

■ 吉原神社の御朱印

■ 正法寺(蔦重の菩提寺/台東区東浅草)の御首題

■ 専光寺(喜多川歌麿の墓所/世田谷区北烏山)の御朱印

■ 浅草寺(山東京伝机塚の碑/台東区浅草)の御朱印

■ 本念寺(大田南畝(蜀山人)の墓所/文京区白山)の御首題

■ 深光寺(滝沢(曲亭)馬琴の墓所/文京区小日向)の御朱印

■ 誓教寺(葛飾北斎の墓所/台東区元浅草)の御朱印

■ 榧寺(石川雅望の墓所/台東区蔵前)の御朱印

■ 霊巌寺(松平定信公の墓所/江東区白河)の御朱印

【関連記事】

・■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1A(導入編)

・■ 弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場-1

・■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-1

・■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~ 【 前編 】

・■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~

・■ 江戸六地蔵の御朱印

・■ 谷中の御朱印・御首題

【 BGM 】

■ 【SorAZ】君の知らない物語 / AZKi ときのそら【歌ってみた】

■ ClariS『White Love』リリック Music Video (Illustration: たん旦)

■ さよならメモリーズ / supercell 【Covered by Hanon×Kotoha】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

2024.12.31 23:59~放送の「DJ OSSHY DISCO TV 2025!年越しスペシャル!」。

録画したやつ視てみました。

3時間の長尺だけど、どこぞの歌謡祭と違ってぜんぜん飽きなかった(笑)

この番組視てあらためて思うに、ディスコ・ミュージックの変容はやっぱりNew Jack Swingとストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)によるところ大だと思う。

でもって、New Jack Swing&SAWにハウス、テクノが加わったサウンドがいまの洋楽(というかK-POPとダンス系J-POPも含む)のメインストリームになっている。

[~1982年頃までのBCM(ブラック・コンテンポラリー)]

■ A Night To Remember - Shalamar(1982 LIVE)

■ Forget Me Nots - Patrice Rushen(1982年)

16ビートアップ(バック)ビートのシンコペ。基本的には打ち込みなし。

ドラムスはハイハット、ベースはチョッパー多用。

ギターやキーボードのリフがグルーヴ出しに貢献している。

BPMは110程度 ↓

【メトロノーム】16分音符 / 16beat / 110 BPM / Tempo 110 / テンポ 110 / Metronome / 練習用

[Hi-NRG(ハイエナジー)]

■ Memory - Menage (12 single disco mix)

基本的には↑と同様の系統だと思う。

[New Jack Swing]

十六分三連符のスウィング・ビート。BPMは当初は100前後だったといわれるが、のちにもっと速くなる。

[Stock Aitken Waterman/SAW]

お馬さん乗りぱっぱかビート、歌謡曲調のベタメロかループ系が特徴。

BPMはおおむね120以上。

【メトロノーム】16分音符 / 16beat / 120 BPM / Tempo 120 / テンポ 120 / Metronome / 練習用

[ハウス、テクノ]

ハウス、テクノのサブジャンル約46ジャンルを解説【前編】

ハウス、テクノのサブジャンル約46ジャンルを解説【後編】

↑ 「ハウス、テクノのサブジャンル約46」ですって、ワケわかんね~。

BPMは140以上もザラ。

32ビートもふつうに入ってくる。

32ビート曲の例 (Drum'n'Bass/ドラムンベース/)↓

New Jack Swingやハウスが主流になるにつれ、洋楽を離れた人間です(笑)

ま~、音楽なんてべつにムリしてまで聴くもんじゃないから。

聴いてて気持ちよければ、それでよしかと。

■ 風神 / Vaundy (TBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』主題歌) / Vaundy:MUSIC VIDEO

Vaundyが、1980年代前半のグルーヴを活かした名テイクをつくってますね。

よほどのリズム感がないと、このグルーヴはつくりだせない。

似たような曲調を志向する(と思われる)人、紅白に出場しただけでもあと2人思い当たるけど、ここまでリズムに乗れていない。

---------------------------------

2022/08/16 UP

8/14放送の『関ジャム』で、先日の山下達郎特集で流せなかったテイクをやっていた。

達郎氏の名言炸裂してたので、UPしてみます。

〔ヴォーカルについて〕

「ボイストレーニングっていうのは基本的に声のメンテナンスの手法。下手な歌が上手くなる訳ではない。」

「『歌っていうものはね・・・』(とか)そういうものでは無い。その人の歌う歌が”歌”」

↑ 歌の巧さは当然の前提として、やっぱり歌い手のオリジナリティということなんだと思う。

〔サウンドのつくり方〕

「1970年代はとにかく選択の余地が少ない。」

「ドラム、ベース、キーボード、ギターを呼んでスタジオ行って、それで演奏して3時間で2曲録って、それにコーラス入れてストリングス入れて、ブラスを入れたら贅沢、みたいな・・・」

「今はまず曲つくるときに、生(楽器)でやるのか? 機械でやるのか? ドラム、シンセベース、シンセサイザーでやって音の選択なんて無限にある。」

「どの音でやるかっていうのを決めるだけでも時間がかかる。」

↑ 選択肢が少なかったから、それだけサウンドづくりに集中できたのかも・・・。

〔アレンジについて〕

「編曲(アレンジ)法=楽器なので、何の音源を使うか、楽器、何を使うか、むしろオーケストレーション。」

↑ たしかに、キーボードパートで生ピアノとフェンダー・ローズじゃ、曲のニュアンスぜんぜん違うもんね。

〔「RIDE ON TIME」のサウンドについて〕

・青山純氏の16ビート(ハイハット)と伊藤広規氏のチョッパーベースと達郎氏のギターのパッセージのアンサンブル。

「ハットの細かいところのニュアンスとか、そういうものに物凄くこだわってつくってた時代」

「演奏が練れてる(ところで)何度もリハーサル。」「それが人間の要素のアンサンブルのいいところで・・・」

■ Tatsuro Yamashita - Sparkle [1986 Live] HQ

ドラムス・青山純氏の名演。

「そういうことやらないのかな? みんな」

↑ 誰かに向けてのメッセージでは?

これきいて、やっぱりグルーヴのキモは、

・16ビート(ハイハット)

・チョッパーベース(スラップベース)

・ギターのパッセージ(とくにカッティングとかリフとか)

がつくりだすアンサンブルにあると思った。

↓ だからこの3要素が揃っていた、BCMやfunka latinaを好んで聴いていたのだと思う。

今じゃ、1曲通しの生の16ビートハイハットなんて、ほとんど聴かない(聴けない)もんな・・・。

(NHKの音楽番組のドラマーさんがときどき演ってる。)

■ -43- - Level 42(1983年のLIVE)

■ Night Birds - Shakatak ( Live from Crossover 2005, Japan )

■ Never Too Much - Luther Vandross

■ 99 - TOTO 1980 LIVE in Tokyo

↑ TOTOがいわゆるふつうのRock Bandと一線を画したのは、Jeff PorcaroのシャッフルドラムスとDavid Hungateのはずむベースラインがあったから。

ギターのSteve LukatherがFred Tackettあたりだったら、3拍子揃って完璧なAORユニットになっていたと思う。

■ Vinnie Colaiuta Plays His Restored 90's Gretsch Kit For The First Time

↑ Vinnie Colaiuta。1980年代は、こんなのがごろごろいたから・・・(笑)

やっぱりリズムセクションの層の厚さが今とは違っていたと思う。

それにしても一度でいいから、達郎氏とマキタスポーツ氏の対談がききたい。

----------------------------

2022/07/14 UP

New Jack Swingの影響も大きかった。

■ 80'Sマニアのための80'S R&B サーファーディスコ からニュージャックスイングまで

↑ 1980代のグルーヴ系BCMからNew Jack Swingへの移行がよくわかる選曲&編集。

■ New Jack Swing The Best Collection

↑ New Jack Swingが主流になるにつれ、洋楽を離れた人間です(笑)

New Jack Swing のビートは、いまも洋楽の底流になっていると思う。

それに風穴を開けた(と思った)のがSilk Sonic(Bruno Mars, Anderson .Paak)だったんだけど・・・。

【和訳】Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic「Leave the Door Open」【公式】

2022/05/05 UP

---------------------------------

■ 2022年のJ-POP-2で、いまの米国の金太郎飴チャートぶりについて書いたけど、その理由についてつらつら考えてみました。

なにが「金太郎飴」かというと、hip hop系4つ打ちとペンタ音階です。

なので、それについて探っていきたいと思いますが、筆者はいまは楽器もDTMもやっていないので、これから書くことは音楽制作の場からみると的外れなことも多々あろうかと思います。

そのときは笑ってやってください。

1.hip hopとサンプリング

まずは ↓こちらをご覧ください。

■ hip hop ヒップホップの作り方3 定番コード進行、音源と 装飾音の作り方(DTMスクール EDMS)

↑ ても、これって楽器でやったほうが手っ取り早いし楽なんじゃね?

でもって、こちらもどうぞ。↓

■【ヒップホップ】初心者のためのビートメイキング講座

↑ hiphop制作サイドからの視点です。

「楽器を弾けなくてもできる音楽が、いわゆる hip hopの音楽のルーツになっている。」

↑ それはそれで、音楽(POPS)の裾野が広がっていいことだとは思う。

ビートループ、サンプルでもってきちゃばそれでよし。べつにもってこなくてもDTMならいくらもつくれる。

これにサンプリング音源乗っければ、それで一丁上がりってことか・・・。

でもさ、それじゃグルーヴでないわけよ、↑でもいってるけど・・・。

「僕が思うグルーヴです・・・。」

↑ さすがに解説者だけのことある。パワーワードの「グルーヴ」に対する姿勢は慎重。

「僕が思うグルーヴ」ね・・・(笑)

「(天才J Dilla) MPCとかで、こんなに楽器みたいにグルーヴを出せなかったんですよ。いままでは、けど、それをいとも簡単にやってのけたJ Dの・・・」

↑ ????? ふつうに楽器弾いてグルーヴ追求すればいいんじゃね?

楽器弾けても簡単にはグルーヴ出せないけど。

「ドラムトラックがめちゃくちゃしっかり創れてれば、どんなビートもまじでワンランク上のビートになる。」

↑ これはたしかにそうだと思う。バンド・サウンドもそうだもんね。

■【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

声優の架空ユニットなのに、これだけのドラムス&サウンド叩き出せるのは立派。

■ Endless Story - Yuna Ito

リズムセクション(というか全員)名演。スロー曲なのにグルーヴばりばり。

■ Everlasting Song - FictionJunction

FictionJunctionが凄いのは、歌姫コーラスだけでなく、インスト陣のサウンドも一流だから。

これはなかでも絶品。歴史に残る名演だと思う。

-----------------------------------

でも、メロディのサンプリングってなんでやるの?

メロ(コード進行)が枯渇したから?

それとも往年のグルーヴがほしいから?

・ヴェイパーウェイヴ / フューチャーファンク(シティポップ・サンプリング)の代表曲

■ 【Rainych】 Mayonaka no Door / STAY WITH ME - Miki Matsubara | Official Music Video

・オリジナル

■ 真夜中のドア/Stay With Me - 松原みき

↑ この2曲聴き比べれば、本家どり(サンプリング)して本家以上のグルーヴ創り出すなんて、とうてい無理筋だってことくらいすぐにわかろうかと思うが・・・。

16ビートのリズム音源とか、じつはあるんだけど ↓

■ 16ビートDr&Bass リズム音源

あまりにドハマリの曲、1970年代中盤~1980年代前半にたくさんつくられてるので、どうしても二番煎じになる。

それにヴォーカルとインストに力量ないと、このリズムこなせないし・・・。

■ Lowdown - Boz Scaggs(1976)

David Hungate(b)、Jeff Porcaro(ds)、Fred Tackett(g)、David Paich(key)

■ Destination - The Warriors(1982)

↑ 英国funka latina(ファンカラティーナ)。

16ビートグルーヴ曲に欠かせなかった、チョッパー・ベース(スラップ・ベース)とカッティングギター。

このビートはどう演っても(聴いても)バックビート(裏拍)になる。

4つ打ちにはならない。

日本でも・・・。↓

■ DOWN TOWN - EPO Studio Live

■ また会おね - 矢野顕子 with YMO (1979)

■ Meiko Nakahara(中原めいこ) - Fantasy(1982)

2.最新人気楽曲のリズムパターン

ありがたいことに絶好のWeb記事がみつかりました。↓

「【2021年最新】人気楽曲のリズムパターンを解析(ヒットの秘密は〇〇リズム)」

■ BTS - 'Dynamite' Official MV

↑ おそらく、2021年にビルボードでもっともヒットした楽曲のひとつ。

・BPM114の4つ打ち。2.4拍アクセントでアップビートにも聴こえるが4つ打ち。

・コード進行は6251の循環進行でいたってシンプル。(あまりにシンプルなので、←の筆者さんにアレンジされちゃってる(笑))

■ YOASOBI「怪物」Official Music Video (YOASOBI - Monster)

・BPM168の4つ打ち。これも2.4拍アクセントあるけど典型的な4つ打ちタテノリ曲。

お子ちゃまでも簡単に踊れる(というかハネてるだけでOKという)、すこぶる間口の広い曲。

・コード進行は4536王道進行だけど、一応ブルーノートと転調かましてる。

「(2021年の邦楽シーンは)『売れたいなら4つ打ちにしなさい』と言わんばかりの、トップチャートのほとんどが4つ打ちです。」

↑ これは邦楽だけじゃなく、洋楽でもいえると思う。

「昔から4つ打ちのリズムパターンは人気ですが、ロック系が少し勢いを失い、ここまでエレクトロ系がトップチャートを占めることは無かったので、2021年は圧倒的4つ打ちブームと言えます。」

↑ この筆者さんほんといいとこ突いてるわ。異論ござりませぬ。

3.4つ打ちとペンタ

4つ打ち(キック(バスドラ)を4連でかますリズム)じたいは1970年代以前からあったし、ABBAやミュンヘン・サウンドは4つ打ちだった。

■ Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) - ABBA

でも、のちに4つ打ちの牙城となるディスコでも、1980年代前半まではシンコペ絡みの16ビートバックビートがメインだったと思う。

■ Got To Be Real - Cheryl Lynn (1978)

■ Feelin' Lucky Lately - High Fashion (1982)

1981年に4つ打ちの ↓ の大ヒットが出たが、まだまだ洒落気とグルーヴは十分に残していた。

■ Daryl Hall & John Oates - Private Eyes

■ 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ(Ai No Corrida - Quincy Jones)(1981)

これはアップビートだけど、メジャーコードと日本人好みのベタメロが入りまじった不思議なメロディーで、個人的にはBCMとは思えなかった。

予想どおり(笑)日本で大ヒットして紅白でも歌われた。

今から考えると、これがユーロビートの走りだったかもしれぬ。(歌謡曲との親和性という意味で)

1982年くらいから英国エレクトロ・ポップで4つ打ちが増えだして、

■ Relax - Frankie Goes To Hollywood(1983)

個人的に、決定的にやばい(笑)と思ったのは、1985年の ↓。

■ 荻野目洋子 - ダンシング・ヒーロー

4つ打ちベタメロ曲。

(4つ打ちタテノリ曲なのに16ビートヨコノリのクセから抜けられないダンサーさんたち、苦しそう(笑))

もはや「邦楽だからしょーがねぇわな」、と悠長に構えてはいられなかった。

このベタメロの元歌が洋楽(Angie Gold/Eat You Up)だったから。

それにこのころ一気に増え出したサンプリング系の楽曲でもシンコペはとり入れることができたけど、なんとなくラグタイムから綿々とつづいてきたシンコペとは異質のものになってしまった感じがしていた。

■ The Entertainer - Scott Joplin

■ ラグタイムってなに?シンコペーション??【JAZZの歴史Vol.3】-学校では教えてくれない音楽のコト-

---------------

でもって、懸念は現実のものになった。

■Turn It Into Love - Kylie Minogue

はい、きました。

ストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)ですね!

4つ打ちベタメロ王道曲。ジュリアナ東京へ一直線。

↓ 日本でも大ヒットしたのは、わかりやすい4つ打ちやマイナーなベタメロ(=歌謡曲メロ)が、日本人の琴線に広くふれたためだと思う。

■ 愛が止まらない - WINK

というか、発端は1984年のこの曲か・・・。

■ You Spin Me Round (Like a Record) - Dead Or Alive

すでにSAWが絡んでる。

【 洋楽1983年ピーク説 】を書くひとつのきっかけになった曲。

「Hi-NRG(ハイエナジー)の先駆けとなった曲」ともされるが違うと思う。

ユーロビートの先駆けではあるが。

2009年、Flo Ridaの「Right Round」のサンプリングでヒット。

■ Flo Rida - Right Round (feat. Ke$ha)

いまの米国のメインストリームにかなり近い。

この手の曲は、サンプリングで上位互換あり得るかも・・・。

・Hi-NRGの代表曲

■ Can't Take My Eyes Off You (君の瞳に恋してる) - Boys Town Gang(1981)

↑ 「You Spin Me Round 」と質感ぜんぜん違うでしょ。

この曲もそうだけどHi-NRGのメインストリームって、 San Franciscoの「Moby Dick Records」だと思う。英国じゃない(Passionレーベルはあるけど)。

(あと、オランダの「Rams Horn Records」かな。こちらのほうはユーロ・ディスコなのでMoby Dickより4つ打ち色が強い。)

**************

追加です。

↑ で シンコペ絡みの16ビートバックビート → (Hi-NRG)(英国NewWavw / エレクトロ・ポップ) → 4つ打ちユーロビートみたいな安易な書き方したけど、そう単純なもんじゃないです。

振り返ってみると・・・。

■ On The Beat - BB & Q Band(1981)

これはバックビートヨコノリの典型曲。

■ You're The One For Me - D Train (1982)

ちょっとコアなニュアンスが入ってくる。

あきらかにベースやリズムセクションの音色が変わってきている。

■ Jungle Love - Morris Day & The Time(1984)

PRINCEの影響下にある曲。さらにエッヂが効いてくる。

ひきずるようなベース、乾ききったギターリフ。

■ Sussudio - Phil Collins(1985)

英国プログレッシブロックの雄・GENESISのPhil Collinsも、この頃にはPRINCEの影響を受けていることがわかる。

エスノやラテンも絡めつつ・・・

■ Genius Of Love - Tom Tom Club(1981)

Talking Heads絡みだけに、リズムセクションの安定感はピカ一。

■ Conga - Miami Sound Machine / Gloria Estefan(1985)

そしてHi-NRG。

■ Maybe This Time (Hi-NRG Mix) - Norma Lewis(1983)

4つ打ちではありません。16ビート系のカッティング・リフ入ってるでしょ。

■ Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix) - Lisa(1982-1983)/Moby Dick

抜群のエナジー感、名曲! Hi-NRGはこのあたりがピークだったと思う。

■ Let's Get Started (Extended Version) - Voyage(1981)

これはフランスのユーロディスコ。Hi-NRGとはちとニュアンスが違う。

■ Do You Wanna Funk? - Patrick Cowley feat. Sylvester(1982)

1984年くらいのイメージあったけど、確認してみたら1982年と以外にはやかった。

これはすでにユーロビート入ってますね。

■ Break Me Into Little Pieces (Extended Mix) - HOT GOSSIP(1985)

ちょうどHi-NRGとユーロビートがシンクロしたのが、このあたりの曲だと思う。

■ Together In Electric Dreams - Giorgio Moroder & Philip Oakey(1984)

この曲も微妙でしたわ。

ミュンヘン・サウンドの立役者なのに、ユーロディスコ(ミュンヘン・サウンド)じゃないし、エレクトロ・ポップのニュアンスも入ってるし、メロディラインはHi-NRGだし・・・。

■ Give Me Up - Michael Fortunati(1986)

ブライトなメロディラインはHi-NRGだけど、リズムは4つ打ち。

小室サウンドに通じるものを感じる。

1984~1986年くらいがちょうど過渡期だったのだと思う。

で、SAW様の時代に突入していくわけですよ・・・。

■ Toy Boy - Sinitta(1987)

4つ打ちに超わかりやすいメロ(笑)

個人的にはアラベスク(Arabesque)やボニーMと、さして変わらんと思うけどね(笑)

■ Hello Mr. Monkey - Arabesque(1977)

---------------

誤解をおそれずにいうと、いまも世界のPOPシーンはこの(SAWの)流れのなかにあると思う。

4つ打ちはそのままに、ベタメロがペンタ(ヨナ抜き音階)に置き換わっただけ。

日本に限らず、世界の多くの音楽のルーツはペンタ(ヨナ抜き音階)や3和音だから、意識せずに放っておくとペンタ3和音の世界に戻ってしまうのかも・・・。

・ユーミンという希有の才能が、ペンタ3和音から離れて洋楽メジャー・セブンスと奇跡的にシンクロした神曲 ↓

いつの時代でも生み出せる曲じゃないと思う。

■ ベルベット・イースター / 荒井由実 【COVER】

→ コード

■ ずっとそばに - 松任谷由実

↑ ユーミンのかくれた名曲。

往年のユーミンの曲はミディアム系でもしっかりグルーヴ効いてた。

4.シティポップの復権

でもっていきなりシティ・ポップです。

なぜかというと、これまで書いてきた曲たちと対極のポジションにいるから。

■ Sparkle - 山下達郎

・16ビートアップビートのメジャー・セブンス曲。

・青山純(ds)、伊藤広規(b)、難波弘之(key)。

↓ こいつを視ておくんなまし。

Kan Sanoが語る、山下達郎の影響を感じる楽曲と再評価の理由

山下達郎といえば、青山純(ds)であり、伊藤広規(b)であり、そしてグルーヴ感あふれる16ビートなんですね。

とくに、故・青山純氏(ds)の存在感。

■ Plastic Love - 竹内 まりや

↑ これも青山純氏のds。

右手1本16ビート!竹内まりやをサポートする青山純の神がかりグルーヴという超貴重な記事があります。

「通常16ビートと言えば、右手と左手で交互にチキチキとハイハットを鳴らしてリズムを刻むのだけれど、青山純はこれを片手(右手)のみで刻んでいる。(略)「チキチキチキチキ とハイハットを鳴らす」感覚と「チチチチチチチチ と、右手1本で鳴らす」感覚の違いと言えば、わかってもらえるだろうか。」

でもって、達郎さんはLIVEのさなかでこの違いを聴き分けていたそうな。

そして、大御所ドラマー、故・村上 “ポンタ” 秀一さんのお言葉。(孫引きです。)

「いまの若者に生音を聴かせたい。どうしても聴いて欲しい… 目の前で観る音楽は全然違うんだよ。スティックを振る音、身体の動き、ミュージシャン同士のアイコンタクト、そういう空気を感じて欲しいんだよ」

■【ドラム】追悼…村上 ”ポンタ” 秀一 氏 -世界のミュージシャン-【thebassman】

それと、Web検索してる途中で ↓ こんなのが引っ掛かったので・・・ ひと言。

山下達郎の曲、どこを切り取ってもサビ(川谷絵音)

「達郎サウンドって何だろうと考えると、“ファンク”という言葉が出てくる。ファンクとは、16ビートに乗せて体が勝手に揺れるような音楽で、ループフレーズが多い。その反面、いなたく(泥臭く)なってしまいがちでそのいなたさに慣れていない若者はそんなにハマらない傾向にある。」

↑ ふ~ん、そういう風に16ビートを捉えてるんだ・・・。

「ただ達郎さんの場合、歌メロがキャッチーであり、誰にも似ていない唯一無二の声で歌うため、どんなサウンドでも心地よくなるのだ。というか達郎さんのサウンドにはいなたさがない。」

↑ ふ~ん、達郎氏の本質って、「メロのキャッチー」さと「声質」なんだ・・・。

なるほど、そういう捉え方もあるのか・・・。ある意味みょーに納得(笑)

達郎さんだけじゃないと思うけどね。

■ 水銀燈/Mercury Lamp (1984オリジナル) - 杏里

(LAレコーディング作品)

■ 水銀燈/Mercury Lamp (『16th Summer Breeze』リマスター) - 杏里

↑ 同じ曲、同じオリジナルヴォーカルなのに、これだけグルーヴ感が違う。(むろん、グルーヴ効いているのは1980年代のオリジナル。)

グルーヴ感ってこれだけ微妙。サンプリングで上位互換、できるわけないと思うが・・・。

------------------------------

↑にあげた”グルーヴ”は、1970年代後半~1980年代前半のシティポップ、AOR、ブラコンなどのノリのイメージをあらわす”狭義のグルーヴ”です。

(広義だと、リズム感=グルーヴ感や、アップテンポの曲=グルーヴィ-などのニュアンスで使われたりもしますが、それとはぜんぜん違います。)

とくに”狭義のグルーヴ”は、曲のテンポとはほとんど関連がないと思う。

スローバラードでもグルーヴィーな曲はいくらもあるし、アップテンポでもグルーヴを感じない曲はたくさんあります。

曲のテンポよりも、譜面とのからみ具合の方がはるかに関係してると思う。

ジャスト(譜面どおり)なリズムよりきもち遅らせ気味(後ノリ、タメ)で、「モタり」まで行く前の絶妙のポジョンどり、これがグルーヴ感の要ではないかと・・・。

それと、生ドラムスのスネアとハイハットは絶対必要。

でも、グルーヴってたぶんリズムセクションだけで出せるもんじゃない。

だからグルーヴの名曲といわれているテイクは、パーマネントなバンドか、一定の腕利きのスタジオミュージシャンによるものが多いのだと思う。(相手のクセや間合いのとりかたがわかっている。)

詳しくは→こちらをみてね。

グルーヴ(groove)は「レコードの溝」に語源をもつといわれ、1980年代中盤からのレコードの衰退に歩調を合わせるように、”グルーヴ”曲も少なくなっていった。

1970年代後半~1980年代前半の楽曲の雰囲気をあらわすのに、ピッタリなことばだと思う。

------------------------------

(筆者のいう)”グルーヴ”曲の例 (Slow~Midテンポでも出てるパターン)↓

■ Gringo - Little Feat(1981)

・日本のミュージシャンにも人気が高かったといわれるウエストコーストのGroup。

グルーヴはリズムセクションだけで創り出すものでないことが、よくわかる1曲。

■ Anymore - Brick(1982)

1980年代初頭、Dance(Soul)とJazzをミックスしたようなフォーマットを”Dazz”と呼んだ。(Dazz Bandは有名。)

このジャンルの曲は、たいていグルーヴ感を備えていたと思う。

■ True To Life - Roxy Music(1982)

歴史的名盤『Avalon』収録のグルーヴ曲。

これは「意図的に」グルーヴを創り出していると思う。

↑ やっぱり1980年代前半になってしまう(笑)

■ サントリービール『純生』CM 1981 Loveland Island - 山下達郎

こんなダンス(ステップ)なら・・・なんも文句はありません(笑)

ちょいと聴いてみておくんなまし ↓

■ 2015年12月20日 山下達郎 40th Anniversary Special Part 2 ~音楽制作40年の軌跡~ ナビゲーター・クリス松村

ひょっとして、邦楽1983年ピーク説も成り立つのか・・・?

30:47~

「非常にスローモーになってますよね。だけどそれを、要するに本音言いたくないんで、やれハイレゾだなんだって、これだけプログレスしてるんだってことを、あたかもほんとに進化しているように見せかけていかないと商品性がないから、マーケティングがないから・・・。もう、はっきりしてるんですよそんなことは・・・。」

↑ すこぶる辛辣なコメントだけど、本質を突いているかも。

----------------------------

思いつくままに勢いで書いたので、とりとめのない記事になりすみませぬ。

後日、手を入れて読みやすくします。

〔 関連記事 〕

■ グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?)

■ ザ・カセットテープ・ミュージック

■ コードづかいとコード進行(丸サ進行とメジャー・セブンス)

■ 名曲の裏に名コード進行あり

■ 「シティ・ポップ」って?

■ 日本にシティ・ポップはなかった??

■ 2022年のJ-POP-2

■ サザンのセブンス曲

■ 山下達郎の名曲

録画したやつ視てみました。

3時間の長尺だけど、どこぞの歌謡祭と違ってぜんぜん飽きなかった(笑)

この番組視てあらためて思うに、ディスコ・ミュージックの変容はやっぱりNew Jack Swingとストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)によるところ大だと思う。

でもって、New Jack Swing&SAWにハウス、テクノが加わったサウンドがいまの洋楽(というかK-POPとダンス系J-POPも含む)のメインストリームになっている。

[~1982年頃までのBCM(ブラック・コンテンポラリー)]

■ A Night To Remember - Shalamar(1982 LIVE)

■ Forget Me Nots - Patrice Rushen(1982年)

16ビートアップ(バック)ビートのシンコペ。基本的には打ち込みなし。

ドラムスはハイハット、ベースはチョッパー多用。

ギターやキーボードのリフがグルーヴ出しに貢献している。

BPMは110程度 ↓

【メトロノーム】16分音符 / 16beat / 110 BPM / Tempo 110 / テンポ 110 / Metronome / 練習用

[Hi-NRG(ハイエナジー)]

■ Memory - Menage (12 single disco mix)

基本的には↑と同様の系統だと思う。

[New Jack Swing]

十六分三連符のスウィング・ビート。BPMは当初は100前後だったといわれるが、のちにもっと速くなる。

[Stock Aitken Waterman/SAW]

お馬さん乗りぱっぱかビート、歌謡曲調のベタメロかループ系が特徴。

BPMはおおむね120以上。

【メトロノーム】16分音符 / 16beat / 120 BPM / Tempo 120 / テンポ 120 / Metronome / 練習用

[ハウス、テクノ]

ハウス、テクノのサブジャンル約46ジャンルを解説【前編】

ハウス、テクノのサブジャンル約46ジャンルを解説【後編】

↑ 「ハウス、テクノのサブジャンル約46」ですって、ワケわかんね~。

BPMは140以上もザラ。

32ビートもふつうに入ってくる。

32ビート曲の例 (Drum'n'Bass/ドラムンベース/)↓

New Jack Swingやハウスが主流になるにつれ、洋楽を離れた人間です(笑)

ま~、音楽なんてべつにムリしてまで聴くもんじゃないから。

聴いてて気持ちよければ、それでよしかと。

■ 風神 / Vaundy (TBS系金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』主題歌) / Vaundy:MUSIC VIDEO

Vaundyが、1980年代前半のグルーヴを活かした名テイクをつくってますね。

よほどのリズム感がないと、このグルーヴはつくりだせない。

似たような曲調を志向する(と思われる)人、紅白に出場しただけでもあと2人思い当たるけど、ここまでリズムに乗れていない。

---------------------------------

2022/08/16 UP

8/14放送の『関ジャム』で、先日の山下達郎特集で流せなかったテイクをやっていた。

達郎氏の名言炸裂してたので、UPしてみます。

〔ヴォーカルについて〕

「ボイストレーニングっていうのは基本的に声のメンテナンスの手法。下手な歌が上手くなる訳ではない。」

「『歌っていうものはね・・・』(とか)そういうものでは無い。その人の歌う歌が”歌”」

↑ 歌の巧さは当然の前提として、やっぱり歌い手のオリジナリティということなんだと思う。

〔サウンドのつくり方〕

「1970年代はとにかく選択の余地が少ない。」

「ドラム、ベース、キーボード、ギターを呼んでスタジオ行って、それで演奏して3時間で2曲録って、それにコーラス入れてストリングス入れて、ブラスを入れたら贅沢、みたいな・・・」

「今はまず曲つくるときに、生(楽器)でやるのか? 機械でやるのか? ドラム、シンセベース、シンセサイザーでやって音の選択なんて無限にある。」

「どの音でやるかっていうのを決めるだけでも時間がかかる。」

↑ 選択肢が少なかったから、それだけサウンドづくりに集中できたのかも・・・。

〔アレンジについて〕

「編曲(アレンジ)法=楽器なので、何の音源を使うか、楽器、何を使うか、むしろオーケストレーション。」

↑ たしかに、キーボードパートで生ピアノとフェンダー・ローズじゃ、曲のニュアンスぜんぜん違うもんね。

〔「RIDE ON TIME」のサウンドについて〕

・青山純氏の16ビート(ハイハット)と伊藤広規氏のチョッパーベースと達郎氏のギターのパッセージのアンサンブル。

「ハットの細かいところのニュアンスとか、そういうものに物凄くこだわってつくってた時代」

「演奏が練れてる(ところで)何度もリハーサル。」「それが人間の要素のアンサンブルのいいところで・・・」

■ Tatsuro Yamashita - Sparkle [1986 Live] HQ

ドラムス・青山純氏の名演。

「そういうことやらないのかな? みんな」

↑ 誰かに向けてのメッセージでは?

これきいて、やっぱりグルーヴのキモは、

・16ビート(ハイハット)

・チョッパーベース(スラップベース)

・ギターのパッセージ(とくにカッティングとかリフとか)

がつくりだすアンサンブルにあると思った。

↓ だからこの3要素が揃っていた、BCMやfunka latinaを好んで聴いていたのだと思う。

今じゃ、1曲通しの生の16ビートハイハットなんて、ほとんど聴かない(聴けない)もんな・・・。

(NHKの音楽番組のドラマーさんがときどき演ってる。)

■ -43- - Level 42(1983年のLIVE)

■ Night Birds - Shakatak ( Live from Crossover 2005, Japan )

■ Never Too Much - Luther Vandross

■ 99 - TOTO 1980 LIVE in Tokyo

↑ TOTOがいわゆるふつうのRock Bandと一線を画したのは、Jeff PorcaroのシャッフルドラムスとDavid Hungateのはずむベースラインがあったから。

ギターのSteve LukatherがFred Tackettあたりだったら、3拍子揃って完璧なAORユニットになっていたと思う。

■ Vinnie Colaiuta Plays His Restored 90's Gretsch Kit For The First Time

↑ Vinnie Colaiuta。1980年代は、こんなのがごろごろいたから・・・(笑)

やっぱりリズムセクションの層の厚さが今とは違っていたと思う。

それにしても一度でいいから、達郎氏とマキタスポーツ氏の対談がききたい。

----------------------------

2022/07/14 UP

New Jack Swingの影響も大きかった。

■ 80'Sマニアのための80'S R&B サーファーディスコ からニュージャックスイングまで

↑ 1980代のグルーヴ系BCMからNew Jack Swingへの移行がよくわかる選曲&編集。

■ New Jack Swing The Best Collection

↑ New Jack Swingが主流になるにつれ、洋楽を離れた人間です(笑)

New Jack Swing のビートは、いまも洋楽の底流になっていると思う。

それに風穴を開けた(と思った)のがSilk Sonic(Bruno Mars, Anderson .Paak)だったんだけど・・・。

【和訳】Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic「Leave the Door Open」【公式】

2022/05/05 UP

---------------------------------

■ 2022年のJ-POP-2で、いまの米国の金太郎飴チャートぶりについて書いたけど、その理由についてつらつら考えてみました。

なにが「金太郎飴」かというと、hip hop系4つ打ちとペンタ音階です。

なので、それについて探っていきたいと思いますが、筆者はいまは楽器もDTMもやっていないので、これから書くことは音楽制作の場からみると的外れなことも多々あろうかと思います。

そのときは笑ってやってください。

1.hip hopとサンプリング

まずは ↓こちらをご覧ください。

■ hip hop ヒップホップの作り方3 定番コード進行、音源と 装飾音の作り方(DTMスクール EDMS)

↑ ても、これって楽器でやったほうが手っ取り早いし楽なんじゃね?

でもって、こちらもどうぞ。↓

■【ヒップホップ】初心者のためのビートメイキング講座

↑ hiphop制作サイドからの視点です。

「楽器を弾けなくてもできる音楽が、いわゆる hip hopの音楽のルーツになっている。」

↑ それはそれで、音楽(POPS)の裾野が広がっていいことだとは思う。

ビートループ、サンプルでもってきちゃばそれでよし。べつにもってこなくてもDTMならいくらもつくれる。

これにサンプリング音源乗っければ、それで一丁上がりってことか・・・。

でもさ、それじゃグルーヴでないわけよ、↑でもいってるけど・・・。

「僕が思うグルーヴです・・・。」

↑ さすがに解説者だけのことある。パワーワードの「グルーヴ」に対する姿勢は慎重。

「僕が思うグルーヴ」ね・・・(笑)

「(天才J Dilla) MPCとかで、こんなに楽器みたいにグルーヴを出せなかったんですよ。いままでは、けど、それをいとも簡単にやってのけたJ Dの・・・」

↑ ????? ふつうに楽器弾いてグルーヴ追求すればいいんじゃね?

楽器弾けても簡単にはグルーヴ出せないけど。

「ドラムトラックがめちゃくちゃしっかり創れてれば、どんなビートもまじでワンランク上のビートになる。」

↑ これはたしかにそうだと思う。バンド・サウンドもそうだもんね。

■【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

声優の架空ユニットなのに、これだけのドラムス&サウンド叩き出せるのは立派。

■ Endless Story - Yuna Ito

リズムセクション(というか全員)名演。スロー曲なのにグルーヴばりばり。

■ Everlasting Song - FictionJunction

FictionJunctionが凄いのは、歌姫コーラスだけでなく、インスト陣のサウンドも一流だから。

これはなかでも絶品。歴史に残る名演だと思う。

-----------------------------------

でも、メロディのサンプリングってなんでやるの?

メロ(コード進行)が枯渇したから?

それとも往年のグルーヴがほしいから?

・ヴェイパーウェイヴ / フューチャーファンク(シティポップ・サンプリング)の代表曲

■ 【Rainych】 Mayonaka no Door / STAY WITH ME - Miki Matsubara | Official Music Video

・オリジナル

■ 真夜中のドア/Stay With Me - 松原みき

↑ この2曲聴き比べれば、本家どり(サンプリング)して本家以上のグルーヴ創り出すなんて、とうてい無理筋だってことくらいすぐにわかろうかと思うが・・・。

16ビートのリズム音源とか、じつはあるんだけど ↓

■ 16ビートDr&Bass リズム音源

あまりにドハマリの曲、1970年代中盤~1980年代前半にたくさんつくられてるので、どうしても二番煎じになる。

それにヴォーカルとインストに力量ないと、このリズムこなせないし・・・。

■ Lowdown - Boz Scaggs(1976)

David Hungate(b)、Jeff Porcaro(ds)、Fred Tackett(g)、David Paich(key)

■ Destination - The Warriors(1982)

↑ 英国funka latina(ファンカラティーナ)。

16ビートグルーヴ曲に欠かせなかった、チョッパー・ベース(スラップ・ベース)とカッティングギター。

このビートはどう演っても(聴いても)バックビート(裏拍)になる。

4つ打ちにはならない。

日本でも・・・。↓

■ DOWN TOWN - EPO Studio Live

■ また会おね - 矢野顕子 with YMO (1979)

■ Meiko Nakahara(中原めいこ) - Fantasy(1982)

2.最新人気楽曲のリズムパターン

ありがたいことに絶好のWeb記事がみつかりました。↓

「【2021年最新】人気楽曲のリズムパターンを解析(ヒットの秘密は〇〇リズム)」

■ BTS - 'Dynamite' Official MV

↑ おそらく、2021年にビルボードでもっともヒットした楽曲のひとつ。

・BPM114の4つ打ち。2.4拍アクセントでアップビートにも聴こえるが4つ打ち。

・コード進行は6251の循環進行でいたってシンプル。(あまりにシンプルなので、←の筆者さんにアレンジされちゃってる(笑))

■ YOASOBI「怪物」Official Music Video (YOASOBI - Monster)

・BPM168の4つ打ち。これも2.4拍アクセントあるけど典型的な4つ打ちタテノリ曲。

お子ちゃまでも簡単に踊れる(というかハネてるだけでOKという)、すこぶる間口の広い曲。

・コード進行は4536王道進行だけど、一応ブルーノートと転調かましてる。

「(2021年の邦楽シーンは)『売れたいなら4つ打ちにしなさい』と言わんばかりの、トップチャートのほとんどが4つ打ちです。」

↑ これは邦楽だけじゃなく、洋楽でもいえると思う。

「昔から4つ打ちのリズムパターンは人気ですが、ロック系が少し勢いを失い、ここまでエレクトロ系がトップチャートを占めることは無かったので、2021年は圧倒的4つ打ちブームと言えます。」

↑ この筆者さんほんといいとこ突いてるわ。異論ござりませぬ。

3.4つ打ちとペンタ

4つ打ち(キック(バスドラ)を4連でかますリズム)じたいは1970年代以前からあったし、ABBAやミュンヘン・サウンドは4つ打ちだった。

■ Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) - ABBA

でも、のちに4つ打ちの牙城となるディスコでも、1980年代前半まではシンコペ絡みの16ビートバックビートがメインだったと思う。

■ Got To Be Real - Cheryl Lynn (1978)

■ Feelin' Lucky Lately - High Fashion (1982)

1981年に4つ打ちの ↓ の大ヒットが出たが、まだまだ洒落気とグルーヴは十分に残していた。

■ Daryl Hall & John Oates - Private Eyes

■ 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ(Ai No Corrida - Quincy Jones)(1981)

これはアップビートだけど、メジャーコードと日本人好みのベタメロが入りまじった不思議なメロディーで、個人的にはBCMとは思えなかった。

予想どおり(笑)日本で大ヒットして紅白でも歌われた。

今から考えると、これがユーロビートの走りだったかもしれぬ。(歌謡曲との親和性という意味で)

1982年くらいから英国エレクトロ・ポップで4つ打ちが増えだして、

■ Relax - Frankie Goes To Hollywood(1983)

個人的に、決定的にやばい(笑)と思ったのは、1985年の ↓。

■ 荻野目洋子 - ダンシング・ヒーロー

4つ打ちベタメロ曲。

(4つ打ちタテノリ曲なのに16ビートヨコノリのクセから抜けられないダンサーさんたち、苦しそう(笑))

もはや「邦楽だからしょーがねぇわな」、と悠長に構えてはいられなかった。

このベタメロの元歌が洋楽(Angie Gold/Eat You Up)だったから。

それにこのころ一気に増え出したサンプリング系の楽曲でもシンコペはとり入れることができたけど、なんとなくラグタイムから綿々とつづいてきたシンコペとは異質のものになってしまった感じがしていた。

■ The Entertainer - Scott Joplin

■ ラグタイムってなに?シンコペーション??【JAZZの歴史Vol.3】-学校では教えてくれない音楽のコト-

---------------

でもって、懸念は現実のものになった。

■Turn It Into Love - Kylie Minogue

はい、きました。

ストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)ですね!

4つ打ちベタメロ王道曲。ジュリアナ東京へ一直線。

↓ 日本でも大ヒットしたのは、わかりやすい4つ打ちやマイナーなベタメロ(=歌謡曲メロ)が、日本人の琴線に広くふれたためだと思う。

■ 愛が止まらない - WINK

というか、発端は1984年のこの曲か・・・。

■ You Spin Me Round (Like a Record) - Dead Or Alive

すでにSAWが絡んでる。

【 洋楽1983年ピーク説 】を書くひとつのきっかけになった曲。

「Hi-NRG(ハイエナジー)の先駆けとなった曲」ともされるが違うと思う。

ユーロビートの先駆けではあるが。

2009年、Flo Ridaの「Right Round」のサンプリングでヒット。

■ Flo Rida - Right Round (feat. Ke$ha)

いまの米国のメインストリームにかなり近い。

この手の曲は、サンプリングで上位互換あり得るかも・・・。

・Hi-NRGの代表曲

■ Can't Take My Eyes Off You (君の瞳に恋してる) - Boys Town Gang(1981)

↑ 「You Spin Me Round 」と質感ぜんぜん違うでしょ。

この曲もそうだけどHi-NRGのメインストリームって、 San Franciscoの「Moby Dick Records」だと思う。英国じゃない(Passionレーベルはあるけど)。

(あと、オランダの「Rams Horn Records」かな。こちらのほうはユーロ・ディスコなのでMoby Dickより4つ打ち色が強い。)

**************

追加です。

↑ で シンコペ絡みの16ビートバックビート → (Hi-NRG)(英国NewWavw / エレクトロ・ポップ) → 4つ打ちユーロビートみたいな安易な書き方したけど、そう単純なもんじゃないです。

振り返ってみると・・・。

■ On The Beat - BB & Q Band(1981)

これはバックビートヨコノリの典型曲。

■ You're The One For Me - D Train (1982)

ちょっとコアなニュアンスが入ってくる。

あきらかにベースやリズムセクションの音色が変わってきている。

■ Jungle Love - Morris Day & The Time(1984)

PRINCEの影響下にある曲。さらにエッヂが効いてくる。

ひきずるようなベース、乾ききったギターリフ。

■ Sussudio - Phil Collins(1985)

英国プログレッシブロックの雄・GENESISのPhil Collinsも、この頃にはPRINCEの影響を受けていることがわかる。

エスノやラテンも絡めつつ・・・

■ Genius Of Love - Tom Tom Club(1981)

Talking Heads絡みだけに、リズムセクションの安定感はピカ一。

■ Conga - Miami Sound Machine / Gloria Estefan(1985)

そしてHi-NRG。

■ Maybe This Time (Hi-NRG Mix) - Norma Lewis(1983)

4つ打ちではありません。16ビート系のカッティング・リフ入ってるでしょ。

■ Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix) - Lisa(1982-1983)/Moby Dick

抜群のエナジー感、名曲! Hi-NRGはこのあたりがピークだったと思う。

■ Let's Get Started (Extended Version) - Voyage(1981)

これはフランスのユーロディスコ。Hi-NRGとはちとニュアンスが違う。

■ Do You Wanna Funk? - Patrick Cowley feat. Sylvester(1982)

1984年くらいのイメージあったけど、確認してみたら1982年と以外にはやかった。

これはすでにユーロビート入ってますね。

■ Break Me Into Little Pieces (Extended Mix) - HOT GOSSIP(1985)

ちょうどHi-NRGとユーロビートがシンクロしたのが、このあたりの曲だと思う。

■ Together In Electric Dreams - Giorgio Moroder & Philip Oakey(1984)

この曲も微妙でしたわ。

ミュンヘン・サウンドの立役者なのに、ユーロディスコ(ミュンヘン・サウンド)じゃないし、エレクトロ・ポップのニュアンスも入ってるし、メロディラインはHi-NRGだし・・・。

■ Give Me Up - Michael Fortunati(1986)

ブライトなメロディラインはHi-NRGだけど、リズムは4つ打ち。

小室サウンドに通じるものを感じる。

1984~1986年くらいがちょうど過渡期だったのだと思う。

で、SAW様の時代に突入していくわけですよ・・・。

■ Toy Boy - Sinitta(1987)

4つ打ちに超わかりやすいメロ(笑)

個人的にはアラベスク(Arabesque)やボニーMと、さして変わらんと思うけどね(笑)

■ Hello Mr. Monkey - Arabesque(1977)

---------------

誤解をおそれずにいうと、いまも世界のPOPシーンはこの(SAWの)流れのなかにあると思う。

4つ打ちはそのままに、ベタメロがペンタ(ヨナ抜き音階)に置き換わっただけ。

日本に限らず、世界の多くの音楽のルーツはペンタ(ヨナ抜き音階)や3和音だから、意識せずに放っておくとペンタ3和音の世界に戻ってしまうのかも・・・。

・ユーミンという希有の才能が、ペンタ3和音から離れて洋楽メジャー・セブンスと奇跡的にシンクロした神曲 ↓

いつの時代でも生み出せる曲じゃないと思う。

■ ベルベット・イースター / 荒井由実 【COVER】

→ コード

■ ずっとそばに - 松任谷由実

↑ ユーミンのかくれた名曲。

往年のユーミンの曲はミディアム系でもしっかりグルーヴ効いてた。

4.シティポップの復権

でもっていきなりシティ・ポップです。

なぜかというと、これまで書いてきた曲たちと対極のポジションにいるから。

■ Sparkle - 山下達郎

・16ビートアップビートのメジャー・セブンス曲。

・青山純(ds)、伊藤広規(b)、難波弘之(key)。

↓ こいつを視ておくんなまし。

Kan Sanoが語る、山下達郎の影響を感じる楽曲と再評価の理由

山下達郎といえば、青山純(ds)であり、伊藤広規(b)であり、そしてグルーヴ感あふれる16ビートなんですね。

とくに、故・青山純氏(ds)の存在感。

■ Plastic Love - 竹内 まりや

↑ これも青山純氏のds。

右手1本16ビート!竹内まりやをサポートする青山純の神がかりグルーヴという超貴重な記事があります。

「通常16ビートと言えば、右手と左手で交互にチキチキとハイハットを鳴らしてリズムを刻むのだけれど、青山純はこれを片手(右手)のみで刻んでいる。(略)「チキチキチキチキ とハイハットを鳴らす」感覚と「チチチチチチチチ と、右手1本で鳴らす」感覚の違いと言えば、わかってもらえるだろうか。」

でもって、達郎さんはLIVEのさなかでこの違いを聴き分けていたそうな。

そして、大御所ドラマー、故・村上 “ポンタ” 秀一さんのお言葉。(孫引きです。)

「いまの若者に生音を聴かせたい。どうしても聴いて欲しい… 目の前で観る音楽は全然違うんだよ。スティックを振る音、身体の動き、ミュージシャン同士のアイコンタクト、そういう空気を感じて欲しいんだよ」

■【ドラム】追悼…村上 ”ポンタ” 秀一 氏 -世界のミュージシャン-【thebassman】

それと、Web検索してる途中で ↓ こんなのが引っ掛かったので・・・ ひと言。

山下達郎の曲、どこを切り取ってもサビ(川谷絵音)

「達郎サウンドって何だろうと考えると、“ファンク”という言葉が出てくる。ファンクとは、16ビートに乗せて体が勝手に揺れるような音楽で、ループフレーズが多い。その反面、いなたく(泥臭く)なってしまいがちでそのいなたさに慣れていない若者はそんなにハマらない傾向にある。」

↑ ふ~ん、そういう風に16ビートを捉えてるんだ・・・。

「ただ達郎さんの場合、歌メロがキャッチーであり、誰にも似ていない唯一無二の声で歌うため、どんなサウンドでも心地よくなるのだ。というか達郎さんのサウンドにはいなたさがない。」

↑ ふ~ん、達郎氏の本質って、「メロのキャッチー」さと「声質」なんだ・・・。

なるほど、そういう捉え方もあるのか・・・。ある意味みょーに納得(笑)

達郎さんだけじゃないと思うけどね。

■ 水銀燈/Mercury Lamp (1984オリジナル) - 杏里

(LAレコーディング作品)

■ 水銀燈/Mercury Lamp (『16th Summer Breeze』リマスター) - 杏里

↑ 同じ曲、同じオリジナルヴォーカルなのに、これだけグルーヴ感が違う。(むろん、グルーヴ効いているのは1980年代のオリジナル。)

グルーヴ感ってこれだけ微妙。サンプリングで上位互換、できるわけないと思うが・・・。

------------------------------

↑にあげた”グルーヴ”は、1970年代後半~1980年代前半のシティポップ、AOR、ブラコンなどのノリのイメージをあらわす”狭義のグルーヴ”です。

(広義だと、リズム感=グルーヴ感や、アップテンポの曲=グルーヴィ-などのニュアンスで使われたりもしますが、それとはぜんぜん違います。)

とくに”狭義のグルーヴ”は、曲のテンポとはほとんど関連がないと思う。

スローバラードでもグルーヴィーな曲はいくらもあるし、アップテンポでもグルーヴを感じない曲はたくさんあります。

曲のテンポよりも、譜面とのからみ具合の方がはるかに関係してると思う。

ジャスト(譜面どおり)なリズムよりきもち遅らせ気味(後ノリ、タメ)で、「モタり」まで行く前の絶妙のポジョンどり、これがグルーヴ感の要ではないかと・・・。

それと、生ドラムスのスネアとハイハットは絶対必要。

でも、グルーヴってたぶんリズムセクションだけで出せるもんじゃない。

だからグルーヴの名曲といわれているテイクは、パーマネントなバンドか、一定の腕利きのスタジオミュージシャンによるものが多いのだと思う。(相手のクセや間合いのとりかたがわかっている。)

詳しくは→こちらをみてね。

グルーヴ(groove)は「レコードの溝」に語源をもつといわれ、1980年代中盤からのレコードの衰退に歩調を合わせるように、”グルーヴ”曲も少なくなっていった。

1970年代後半~1980年代前半の楽曲の雰囲気をあらわすのに、ピッタリなことばだと思う。

------------------------------

(筆者のいう)”グルーヴ”曲の例 (Slow~Midテンポでも出てるパターン)↓

■ Gringo - Little Feat(1981)

・日本のミュージシャンにも人気が高かったといわれるウエストコーストのGroup。

グルーヴはリズムセクションだけで創り出すものでないことが、よくわかる1曲。

■ Anymore - Brick(1982)

1980年代初頭、Dance(Soul)とJazzをミックスしたようなフォーマットを”Dazz”と呼んだ。(Dazz Bandは有名。)

このジャンルの曲は、たいていグルーヴ感を備えていたと思う。

■ True To Life - Roxy Music(1982)

歴史的名盤『Avalon』収録のグルーヴ曲。

これは「意図的に」グルーヴを創り出していると思う。

↑ やっぱり1980年代前半になってしまう(笑)

■ サントリービール『純生』CM 1981 Loveland Island - 山下達郎

こんなダンス(ステップ)なら・・・なんも文句はありません(笑)

ちょいと聴いてみておくんなまし ↓

■ 2015年12月20日 山下達郎 40th Anniversary Special Part 2 ~音楽制作40年の軌跡~ ナビゲーター・クリス松村

ひょっとして、邦楽1983年ピーク説も成り立つのか・・・?

30:47~

「非常にスローモーになってますよね。だけどそれを、要するに本音言いたくないんで、やれハイレゾだなんだって、これだけプログレスしてるんだってことを、あたかもほんとに進化しているように見せかけていかないと商品性がないから、マーケティングがないから・・・。もう、はっきりしてるんですよそんなことは・・・。」

↑ すこぶる辛辣なコメントだけど、本質を突いているかも。

----------------------------

思いつくままに勢いで書いたので、とりとめのない記事になりすみませぬ。

後日、手を入れて読みやすくします。

〔 関連記事 〕

■ グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?)

■ ザ・カセットテープ・ミュージック

■ コードづかいとコード進行(丸サ進行とメジャー・セブンス)

■ 名曲の裏に名コード進行あり

■ 「シティ・ポップ」って?

■ 日本にシティ・ポップはなかった??

■ 2022年のJ-POP-2

■ サザンのセブンス曲

■ 山下達郎の名曲

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ Happy New Year

■ Happy New Year / A Happy New Year

あけましておめでとうございます。

今年はおだやかな年になりますように。

【高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会】2024年12月31日(火)放送

↑ で貴重映像多数放映中です。

録画してるので、あとでじっくり視てみます。

---------------------------------

紅白の大トリMISIA&矢野顕子さんの共演凄かった。

これ1曲だけでも視る価値あった。(あとはB'zか・・・、マイクトラブルをものともしない歌唱力は圧巻だった。)

あのMISIAの鬼気迫る歌唱は、矢野顕子さんが触媒となってもたらされたものだと思う。

■ 矢野顕子 with YMO また会おね1979

■ 矢野顕子 ライブアルバム 『荒野の呼び声 -東京録音-』 トレイラー[公式]

矢野顕子さんにとっては、紅白の大トリといえども、単に「音楽を楽しむ」ひとつの場に過ぎないのかもしれず・・・。

だからこそあの余裕か。

ほんとうに辨天さまの化身かも。

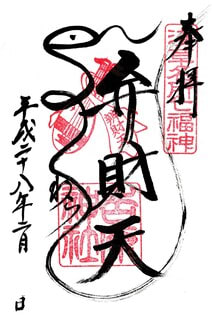

今年は巳年。

巳(蛇)は辨財天の使者ですから、新年を迎えるに降臨されたのかも。

---------------------------------

今年はなんとなく、「楽曲のよさ」そのものが評価される年になるような気がする。(期待を込めて)

希有の才能・梶浦由記さんと歌姫たちとのコラボが復活することを切に願います。

■ into the world - Kalafina

■ FictionJunction – Parade (from HIGHWAY STAR PARTY 2023)Official Live Performance

■ Kalafina - Mirai 未来

■ Everlasting Song - 梶浦由記(&FictionJunction)

これまで何度も貼り付けてるけど、やっぱりこのLIVE神だわ。

WAKANAとKEIKOのいるFictionJunctionは、やっぱり格別。

〔 Solo Parts 〕

0:27~ / 3:46~ 貝田由里子

0:57~ / 4:15~ KAORI (織田かおり)

2:48~ / 6:26~ KEIKO (窪田啓子)

3:18~ / 6:57~ WAKANA (大滝若菜)

あけましておめでとうございます。

今年はおだやかな年になりますように。

【高嶋ちさ子の!ザワつく!音楽会】2024年12月31日(火)放送

↑ で貴重映像多数放映中です。

録画してるので、あとでじっくり視てみます。

---------------------------------

紅白の大トリMISIA&矢野顕子さんの共演凄かった。

これ1曲だけでも視る価値あった。(あとはB'zか・・・、マイクトラブルをものともしない歌唱力は圧巻だった。)

あのMISIAの鬼気迫る歌唱は、矢野顕子さんが触媒となってもたらされたものだと思う。

■ 矢野顕子 with YMO また会おね1979

■ 矢野顕子 ライブアルバム 『荒野の呼び声 -東京録音-』 トレイラー[公式]

矢野顕子さんにとっては、紅白の大トリといえども、単に「音楽を楽しむ」ひとつの場に過ぎないのかもしれず・・・。

だからこそあの余裕か。

ほんとうに辨天さまの化身かも。

今年は巳年。

巳(蛇)は辨財天の使者ですから、新年を迎えるに降臨されたのかも。

---------------------------------

今年はなんとなく、「楽曲のよさ」そのものが評価される年になるような気がする。(期待を込めて)

希有の才能・梶浦由記さんと歌姫たちとのコラボが復活することを切に願います。

■ into the world - Kalafina

■ FictionJunction – Parade (from HIGHWAY STAR PARTY 2023)Official Live Performance

■ Kalafina - Mirai 未来

■ Everlasting Song - 梶浦由記(&FictionJunction)

これまで何度も貼り付けてるけど、やっぱりこのLIVE神だわ。

WAKANAとKEIKOのいるFictionJunctionは、やっぱり格別。

〔 Solo Parts 〕

0:27~ / 3:46~ 貝田由里子

0:57~ / 4:15~ KAORI (織田かおり)

2:48~ / 6:26~ KEIKO (窪田啓子)

3:18~ / 6:57~ WAKANA (大滝若菜)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )