関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6

文字数オーバーしたので、Vol.6をつくりました。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5から

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7

■ 鎌倉殿の御家人

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

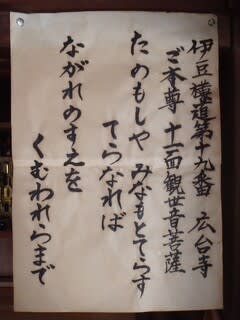

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

37.岩浦山 福寿寺

〔三浦平六義村〕

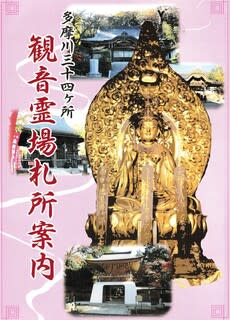

三浦三十三観音霊場Web

三浦市南下浦町金田2062

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番

鎌倉幕府内の数々の政変で微妙な役回りを演じながら、生涯幕府重鎮の座をまっとうした希有の武将がいます。

三浦平六義村です。

三浦氏は桓武平氏良文流(ないし良兼流)で、神奈川県資料『三浦一族関連略系図』によると、高望王の子孫・為通が村岡姓を三浦姓に改め、為継、義継、義明と嗣いでいます。

三浦大介義明は三浦郡衣笠城に拠った武将で三浦荘の在庁官人。

”三浦介”を称して三浦半島一円に勢力を張りました。

三浦氏は、千葉氏・上総氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏とともに「坂東八平氏」に数えられる名族です。

義明の娘は源義朝公の側室に入ったとされ、義朝の子・義平が叔父の義賢と戦った「大蔵合戦」でも義朝・義平側に与しました。

(義平公の母が義明の娘という説もあり)

このような背景もあってか、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げ時には当初から頼朝側につき、頼朝公加勢のため伊豆に向けて出撃するも、大雨で酒匂川を渡れず石橋山の戦いには参戦していません。

衣笠城に帰参してほどない治承四年8月26日、畠山重忠・河越重頼・江戸重長らの秩父一族に攻められ、子の義澄以下一族を安房に逃した後、義明は奮戦むなしく討ち死にしました。(衣笠城合戦)

落ち延びた三浦一族は安房国で頼朝勢に合流、千葉常胤・上総介広常などの加勢を得て頼朝公は再挙し、10月に武蔵国へ入ると、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父一族は隅田川の長井の渡で頼朝公に帰伏しました。

『吾妻鏡』には、三浦氏総領・義明のかたきである秩父一族の帰順に抵抗を示す三浦一族を、頼朝公みずからが説得したという記述があります。

三浦義明の長男・杉本義宗の子は和田義盛で侍所別当。

次男・三浦義澄は三浦氏を嗣ぎ、他の子息も大多和氏、佐原氏、長井氏、森戸氏などを興し、また重鎮・岡崎義実は義明の弟で、三浦党は一大勢力となりました。

三浦義澄は源平合戦でも武功を重ね、建久元年(1190年)頼朝公上洛の右近衛大将拝賀の際に布衣侍7人に選ばれて参院供奉、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」の一人となり幕政でも重きをなしました。

ただし、今回の「鎌倉殿の13人」でもそうですが、後世の知名度はその嫡子の三浦義村の方が高いような感じがあります。

三浦義村は源平合戦に父・義澄とともに従軍して名をあげました。

文治元年(1185年)10月には頼朝公の勝長寿院供養供奉、建久元年(1190年)の頼朝公上洛にも父・義澄とともに供奉し、父の勲功を嗣ぐかたちで右兵衛尉に任官しています。

ここからの義村の動きは、さながら「乱変の立役者」の様相を呈しています。

これらの乱変が祖父のかたき秩父一族やみずからの三浦党にまつわるものであったことも大きいですが、義村一流の処世術も大きなポイントとなったと思われます。

義村の縦横無尽の働きがなかったとしたら、鎌倉幕府の以降の勢力図はまったく異なるものとなっていた可能性があります。

建久十年(1199年)、「梶原景時の変」では景時の讒言にあい窮地に陥った結城朝光は善後策を義村に相談しました。

義村は和田義盛、安達盛長に諮った上で景時排除を推進、有力御家人66人が連署した「景時糾弾訴状」を将軍宛に提出し、景時は失脚してのちに討たれました。

結城朝光と義村は強い姻戚関係があったわけでもないのに、このような大事を義村に相談するとは、やはり義村は「頼れる奴」との評価を得ていた証ではないでしょうか。

元久二年(1205年)の「畠山重忠の乱」では、三浦勢は重忠の子・重保を由比ヶ浜で討ち取り、つづく二俣川での重忠軍との戦でも三浦勢が主力となりました。

乱後の稲毛重成父子、榛谷重朝父子ら秩父一族の誅殺にも義村がかかわっていたとされ、これは衣笠城の戦いで祖父義明を討たれたかたきの意味合いが強いとみられています。

秩父一族は御家人中でもとくにその武威が謳われており、その一族を三浦党がメインとなって討ち果たしたということは、三浦党の武力の高さを世に示したものとみられます。

北条執権家といえども、うかつには敵にまわせない手強い相手だったことがわかります。

つづく「牧氏の変」においても義村は重要な立場を占めています。

執権・時政と牧の方は将軍実朝公を廃して、頼朝の猶子・平賀朝雅を新将軍として擁立することを画策しました。

「鎌倉殿の13人」では、時政と牧の方が計画を事前に義村に打ち明け味方に引き入れようとしていますが、義村はこれに乗る風を装い、すぐさま政子・義時に密告しています。

これが史実であったかはわかりませんが、時勢をみる判断力と局面を逃さず果断に行動できる胆力を、義村は兼ね備えていたものと思われます。

建暦三年(1213年)春、北条義時排除を画策した泉親衡(源満仲公の子孫)の謀反に絡んで和田義盛の子の義直、義重と甥の胤長が捕縛されます。

事態収拾の過程で北条氏と和田氏の関係が悪化、和田義盛は三浦党の味方を得て北条打倒をめざしたものの、義村は直前で裏切って義時に義盛の挙兵を告げ、義時は急ぎ多数派工作に出たため、人望のあったさしもの義盛も勢力を拡大することなく討ち死にしました。

この後、義村は侍所別当の座に就いています。

この時点ではもはや秩父一族に力はなく、和田義盛と三浦義村が手を結んで北条義時に対峙していたら、その後の情勢は大きくかわっていたものとみられます。

このように数々の政変のキーマンとなってきた義村。

しかも父・義澄の娘は二代将軍頼家公の子・善哉(公暁)の母、公暁の乳母は義村の妻(義村は公暁の乳母夫)という説もあります。

また、建永元年(1206年)、北条政子の計らいにより実朝公は頼家公の遺児・善哉を猶子としているので、義村が将軍家に対する野望を抱いたとしても不思議はありません。

建保七年(1219年)1月27日、鶴岡八幡宮で催された右大臣拝賀の儀のさなか、将軍実朝公は公暁に暗殺されました。

事後公暁は義村に対し「我こそは東国の大将軍である。その準備をせよ」という書状を送り、これに対して義村は「お迎えの使者を差し上げます」と偽り討手を差し向けました。

待ちきれなくなった公暁が義村邸に向かったところで討手に遭遇し、あえなく討ち取られました。

この実朝公暗殺事件は日本史上屈指のナゾとされ、動機について多くの説が展開されています。

そのなかには、義村が公暁をそそのかし、鶴岡八幡宮で実朝と義時を同時に葬ろうとしたものの義時討ち取りに失敗したため、土壇場で公暁を裏切ったという説もあります。

義村は公暁討伐の功により駿河守に任官されているので、おそらく実朝公暗殺の黒幕の疑いはかけられていなかったかと。

承久三年(1221年)の承久の乱では、検非違使として在京していた弟の胤義から京方与力の誘いを受けるもこれを一蹴し、即座にこの件を義時に伝えました。

義村は東海道の大将軍の一人として東海道を上り、鎌倉方の勝利に貢献。

元仁元年(1224年)、北条義時が逝去すると、後家の伊賀の方が実子・北条政村を執権に、娘婿の一条実雅を将軍にと企図した「伊賀氏の変」が起こります。

政村の烏帽子親であった義村は当初この陰謀に関わったとされますが、北条政子の訪問を受けて翻意し、「伊賀氏の変」は収まり北条泰時が執権となりました。

嘉禄元年(1225年)、北条政子亡きあと評定衆が設置され、義村は宿老としてこれに就任し北条氏に次ぐ地位を得たとされます。

4代鎌倉将軍・藤原頼経との関係も良好で、『吾妻鏡』には頼経が現在の平塚市にあった義村の館を度々訪れたとの記載がみえます。

生涯鎌倉幕府重鎮の座を占めて、延応元年(1239年)12月5日逝去しています。

「鎌倉殿の13人」で山本耕史が好演しているとおり、三浦義村はどこかナゾめいたキレ者だったようで、藤原定家は『明月記』のなかで「義村八難六奇之謀略、不可思議者歟」と京の貴族からみても義村の動きは策謀に富み、理解不能であったことを記しています。

ある年の正月、将軍御所の侍の間の上座を占めていた義村のさらに上座に千葉胤綱が着座すると、義村は「下総犬は、臥所を知らぬぞとよ」とつぶやくと、胤綱は「三浦犬は友を食らふなり」と切り返したという逸話が伝わります。(『古今著聞集』)

御家人として高い地位にあるという矜持と、序列を重んじるという貌をもちながら、『吾妻鏡』にはしばしば義村をめぐる争いごとが記されています。

平時は冷静でありながら、いったん主張をはじめたら決して譲らずもめ事も辞さない意思の強さは、後の「婆娑羅大名」を彷彿とさせるものがあります。

さしもの北条義時も、義村に対しては一目置かざるを得なかったと思われます。

正直なところ、北条氏の専制強化には地位も実力もある三浦氏の存在は邪魔だったとみられるわけで、じっさい義村亡きあとの宝治元年(1247年)6月5日の「宝治合戦」で、三浦一族は北条氏と外戚安達氏らによって滅ぼされています。

三浦一族の流れとしては、三浦義明の七男・佐原義連から蘆名(芦名)氏が出て会津で勢力を張り、戦国期に伊達氏と奥州の覇を競いました。

三浦義村ゆかりの寺社はいくつかあります。

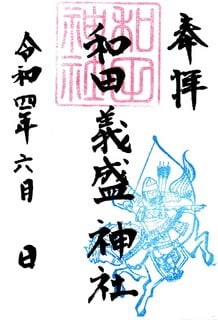

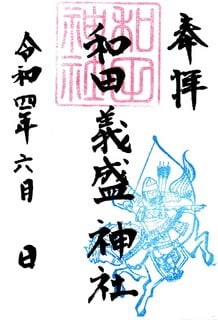

横須賀市大矢部の近殿神社(ちかたじんじゃ)は三浦義村を御祭神として祀ります。御朱印は授与されていない模様です。

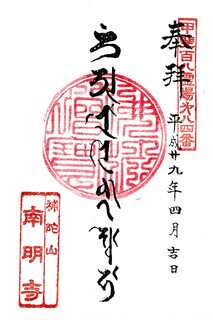

ここでは三浦義村開基とされる岩浦山 福寿寺をご紹介します。

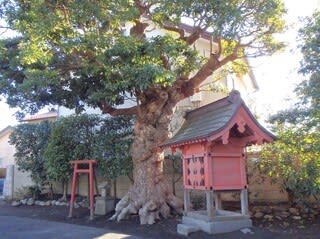

なお、三浦市南下浦町金田、岩浦あたりは三浦義村ゆかりの史跡が多く、(岩浦)八坂神社境内(そば)には三浦義村新旧の墓があります。

【写真 上(左)】 金田漁港

【写真 下(右)】 三浦義村の墓(新)

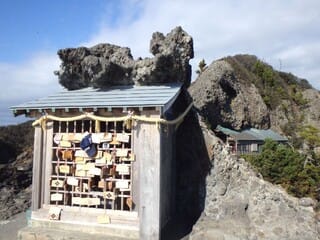

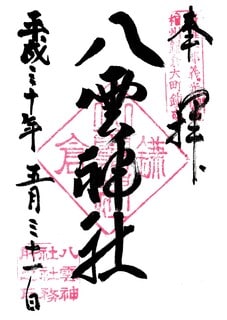

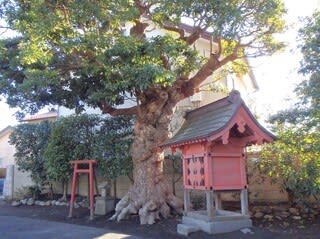

【写真 上(左)】 (岩浦)八坂神社

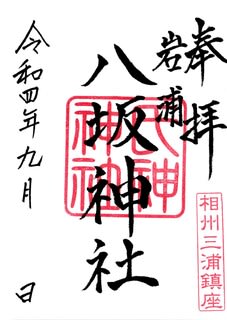

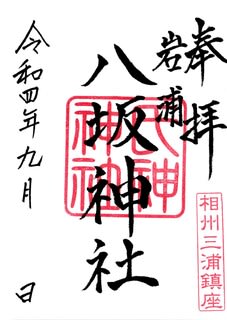

【写真 下(右)】 (岩浦)八坂神社の御朱印

こちらの資料(purakara.com/)によると、(岩浦)八坂神社は「金田村の古文書によれば、三浦義村の守本尊(まもりほんぞん=守護神)」とのことです。

この地からの海を見下ろす景観を、三浦義村は愛したと伝わります。

(岩浦)八坂神社の御朱印は、南下浦町菊名の白山神社で授与されています。

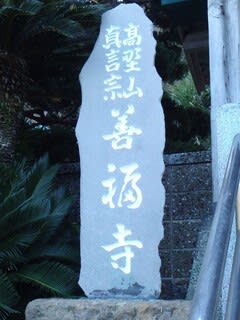

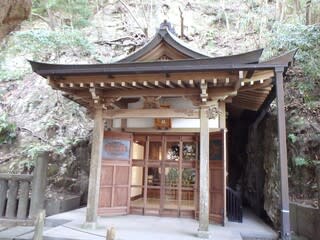

福寿寺は、寺伝によると建暦二年(1212年)、開山は慶叔大孝禅師、開基は三浦駿河守義村です。

御本尊の聖観世音菩薩は、行基菩薩の御作と伝わる高さ48cmの座像です。

寺宝として義村愛用の鞍・鐙・脇差などが所蔵されています。

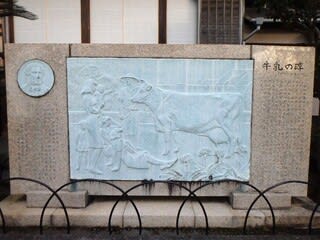

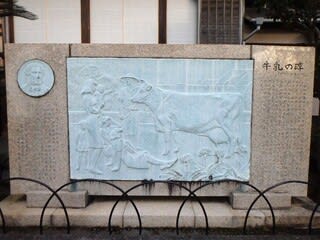

境内には西堀栄三郎、植村直巳、多田雄幸の各氏を顕彰する碑が建立されています。

塔頭南向院はおそらく(岩浦)八坂神社のそばにありましたが、いまは廃寺となり、三浦義村旧墓が建立されているようです。

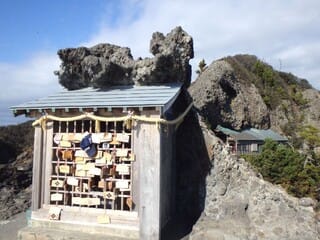

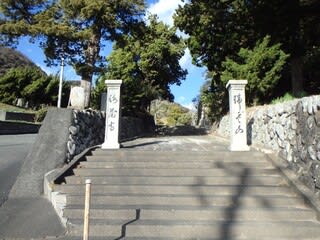

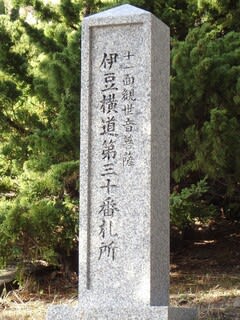

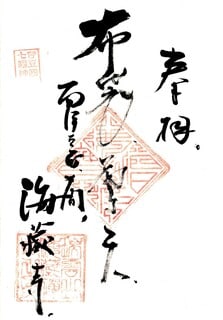

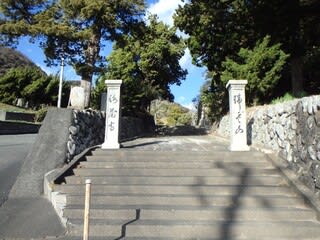

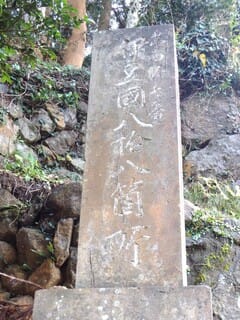

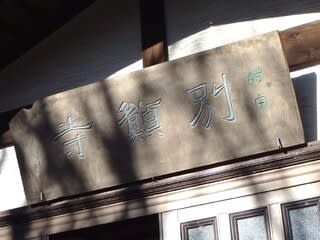

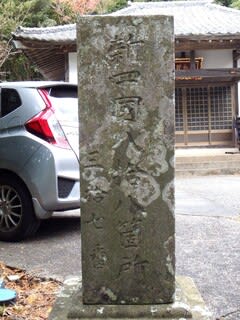

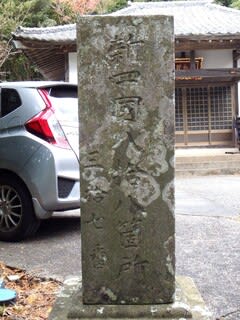

【写真 上(左)】 門柱

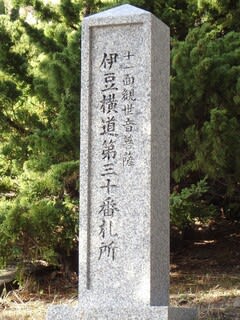

【写真 下(右)】 札所標

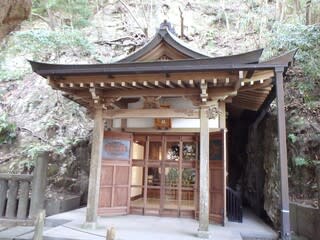

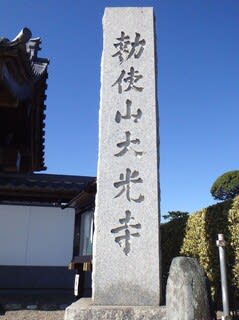

朝市で知られる金田湾の山手にある禅刹で、三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所となっています。

三浦の寺院に多い、階段をのぼってのアプローチ。

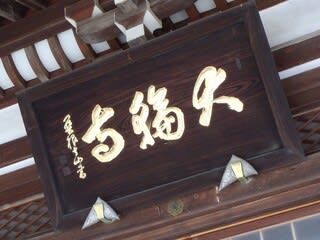

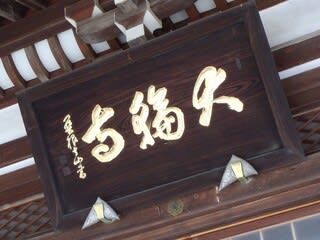

正面の本堂は大正時代に震災で焼失、平成元年に落慶との由で、近年の建立ながら堂々たる寺院建築です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造本瓦葺で向拝柱はないものの、桁行きがあり風格のある構え。

向拝桟唐戸のうえに寺号扁額を掲げ、向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。

本瓦の軒丸瓦には三浦氏の家紋である「三浦三つ引」紋が刻まれています。

山内には三浦義村とのゆかりを示す由緒書もありました。

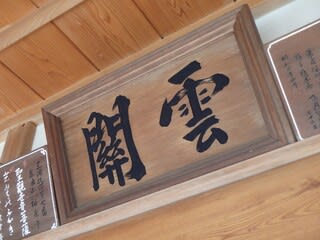

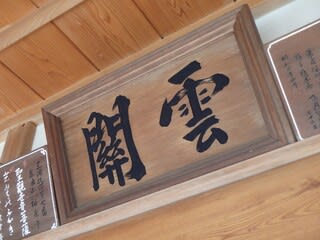

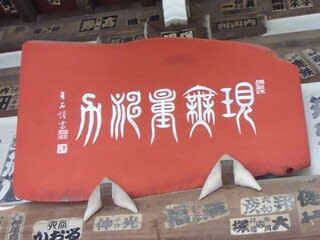

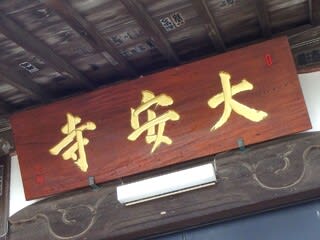

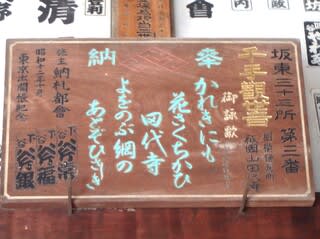

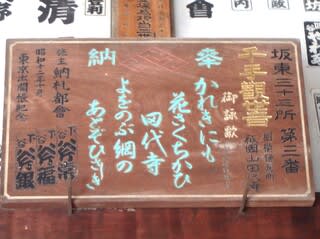

【写真 上(左)】 扁額-1

【写真 下(右)】 扁額-2

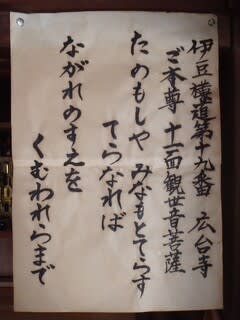

三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所本尊とみられる地蔵菩薩は、寿永八年(1184年)義村が一ノ谷の鵯越で路に迷った際、日頃信仰していた地蔵菩薩が馬首にあらわれ、義村を導いて鵯越の逆落としを成功させたという逸話が伝わります。

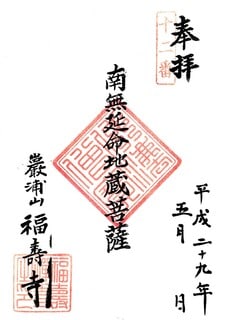

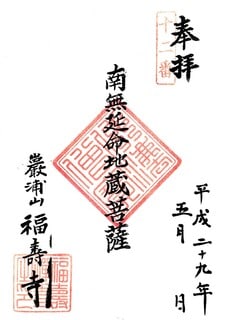

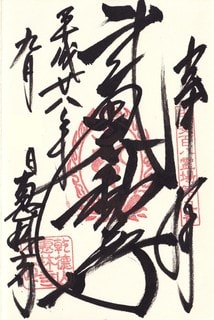

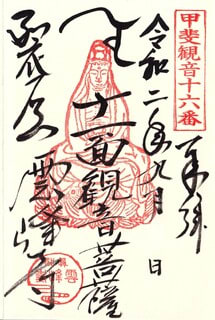

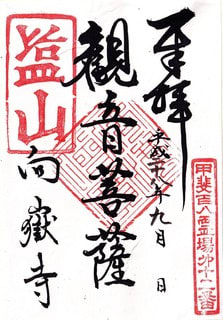

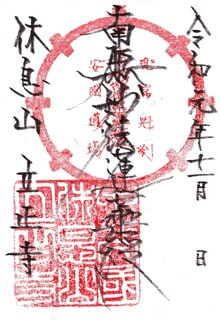

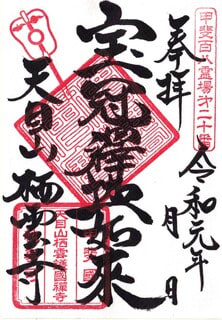

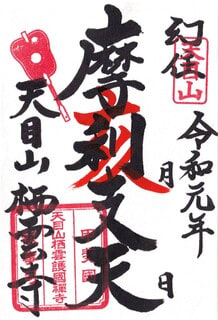

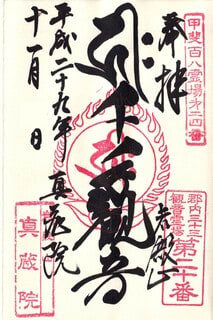

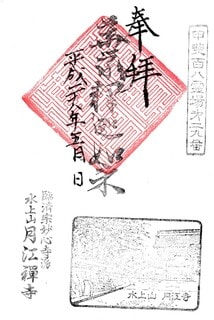

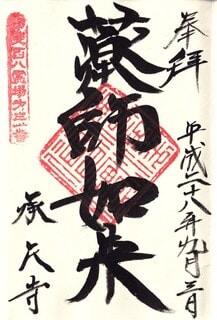

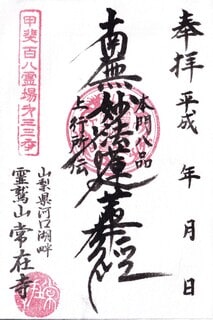

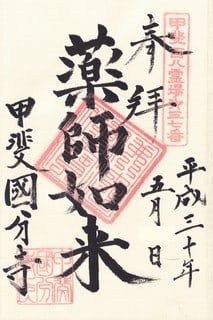

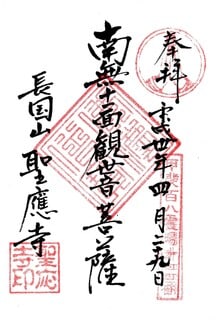

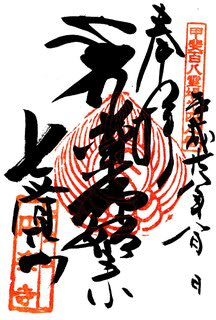

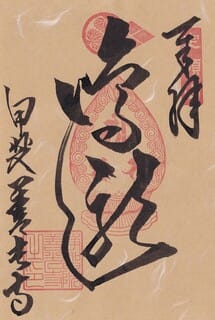

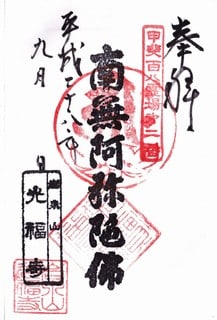

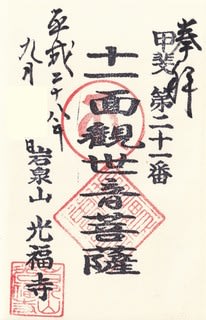

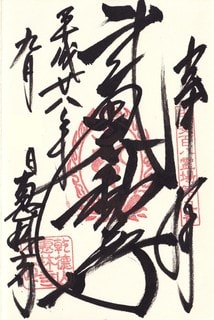

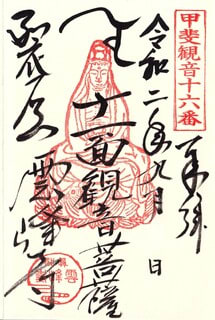

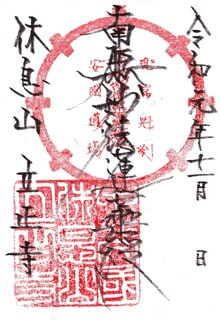

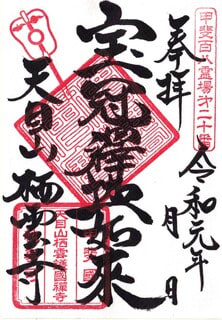

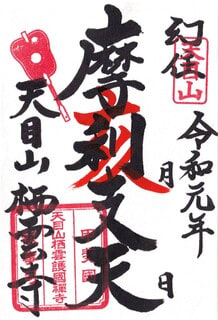

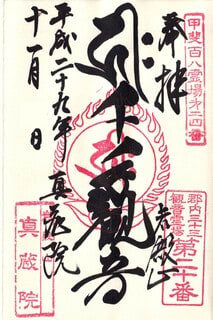

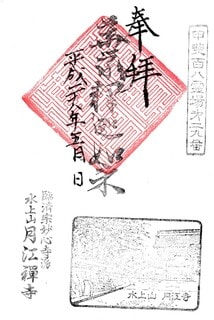

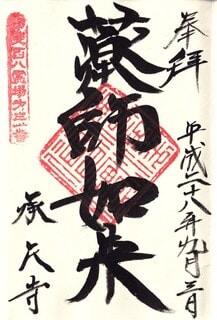

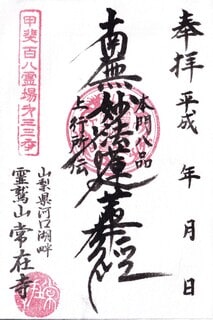

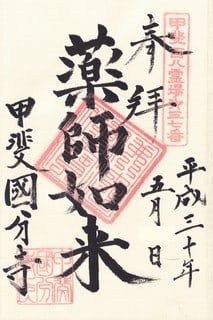

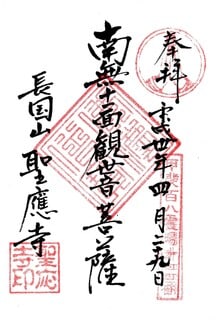

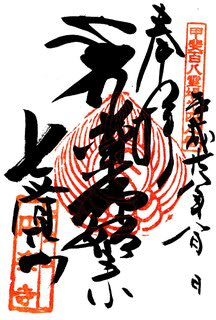

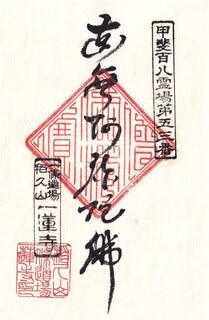

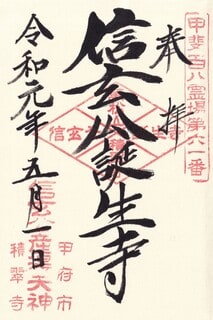

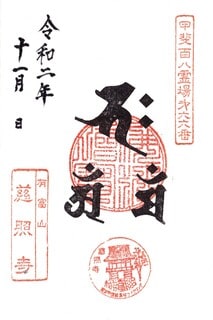

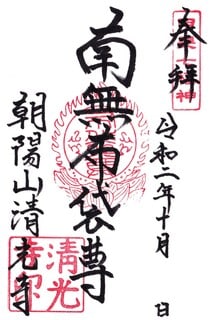

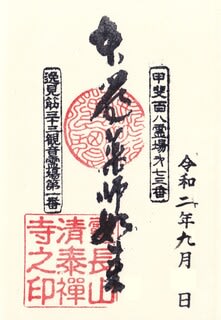

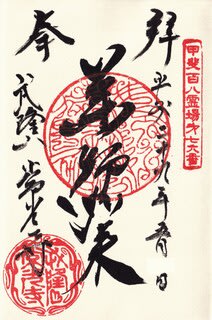

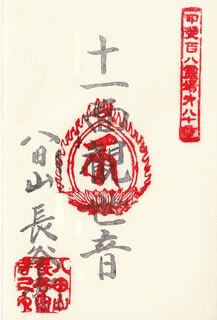

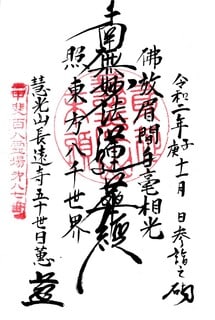

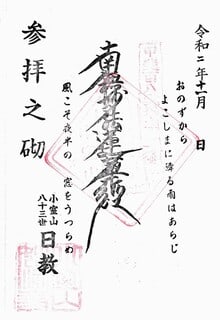

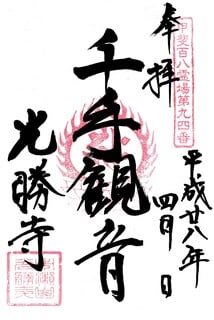

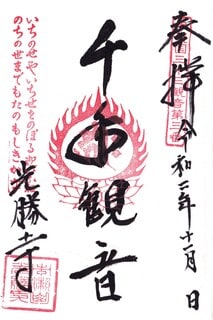

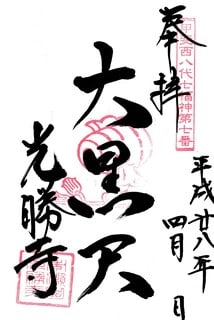

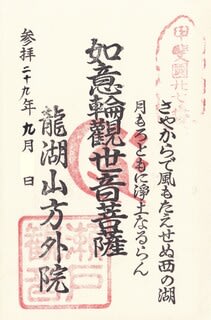

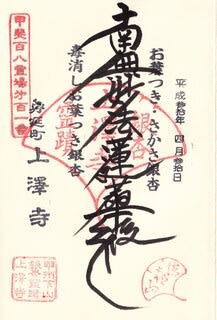

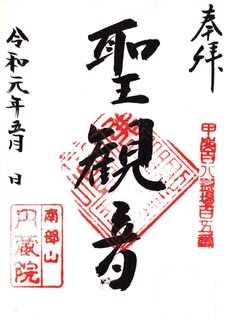

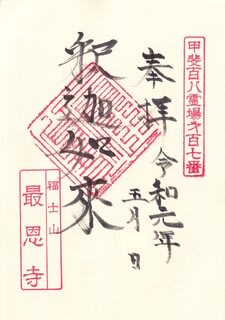

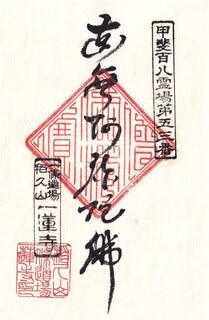

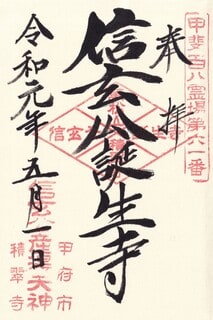

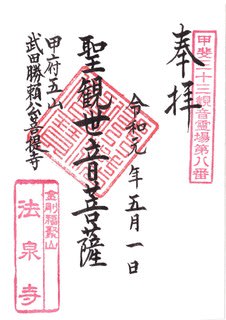

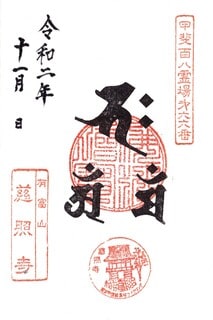

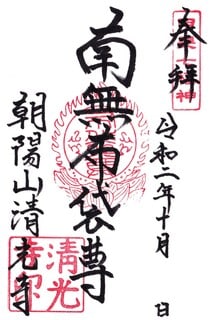

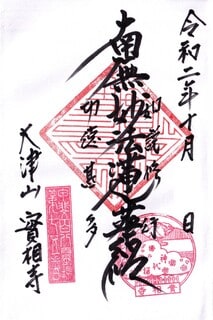

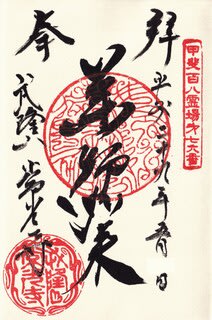

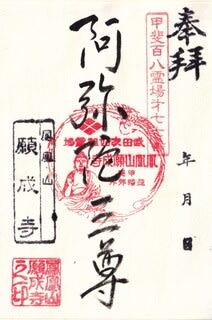

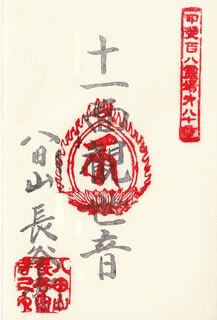

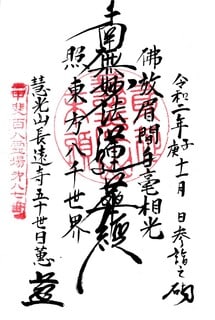

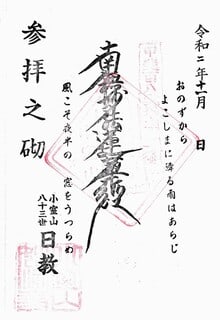

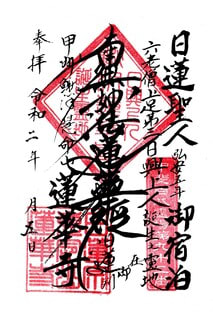

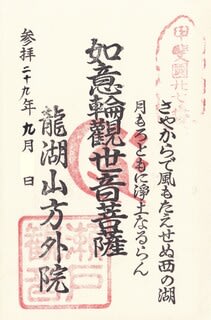

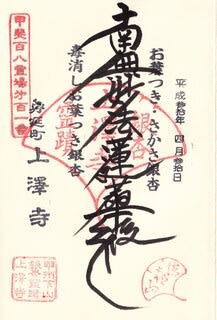

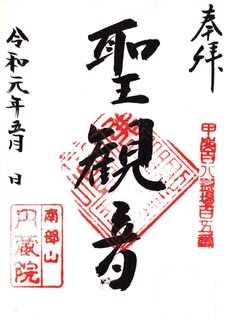

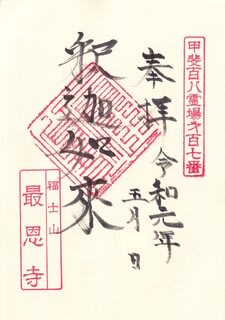

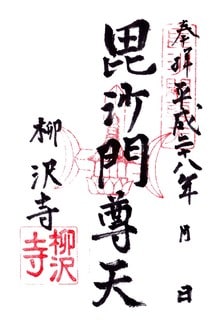

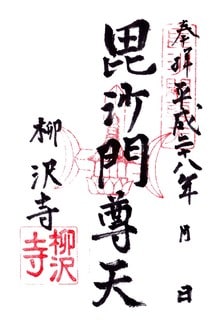

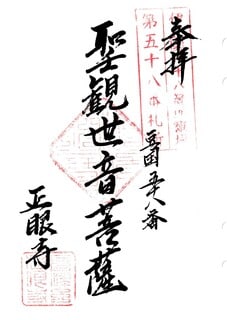

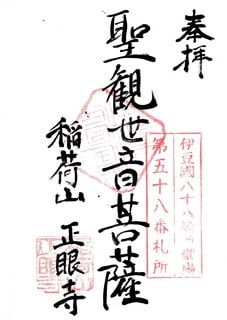

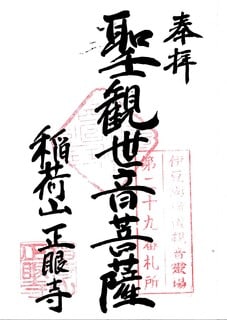

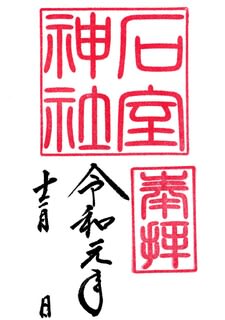

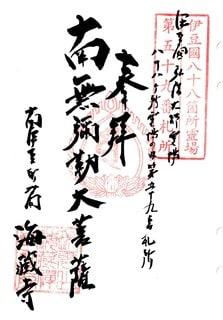

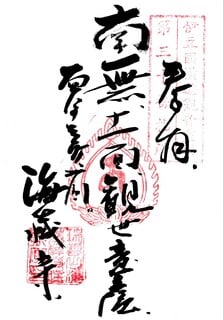

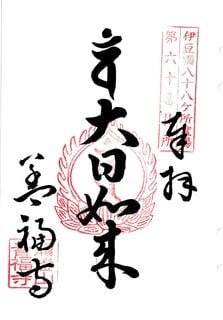

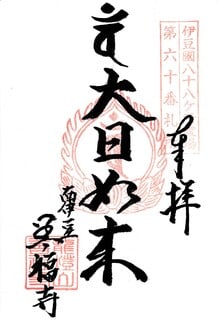

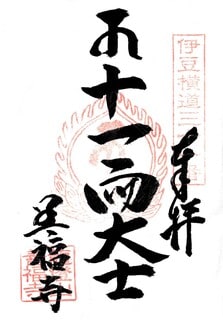

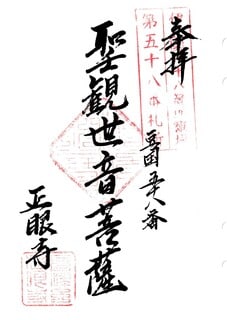

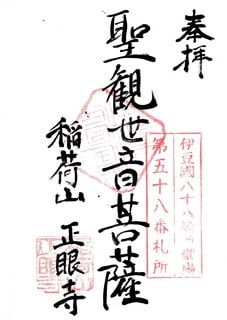

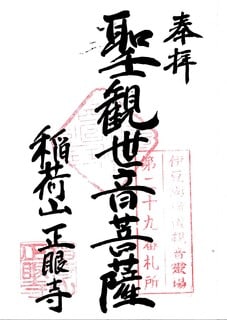

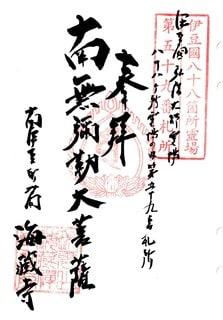

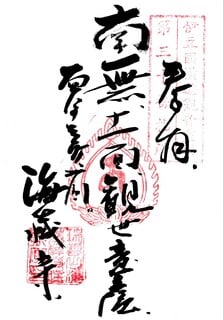

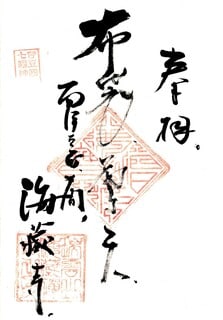

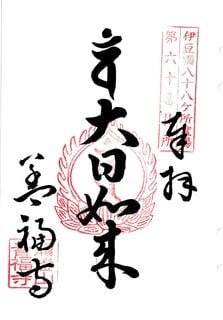

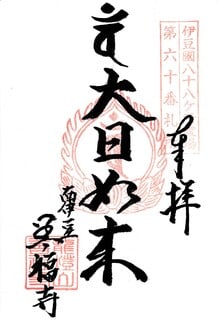

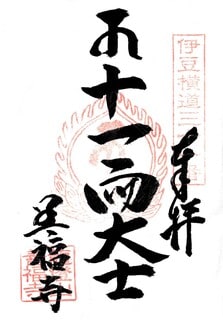

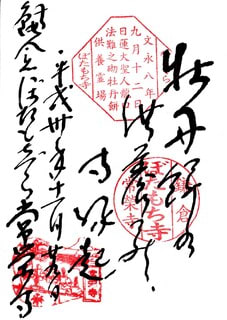

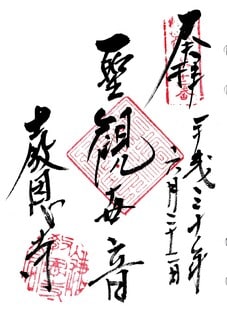

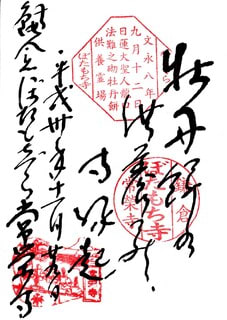

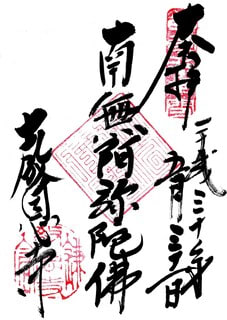

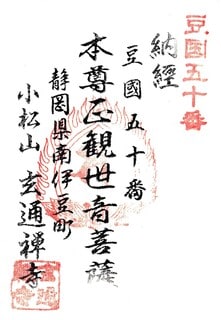

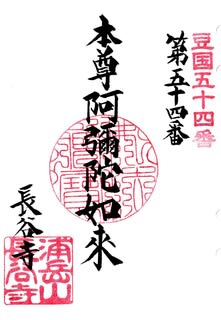

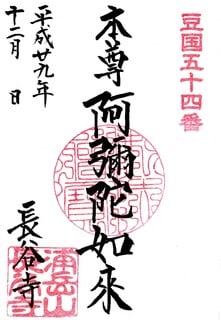

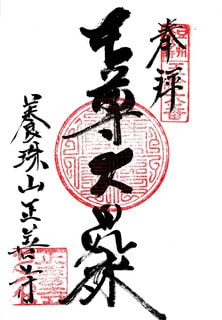

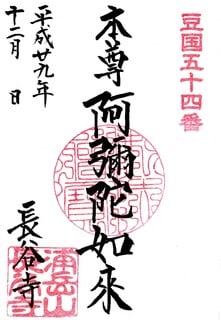

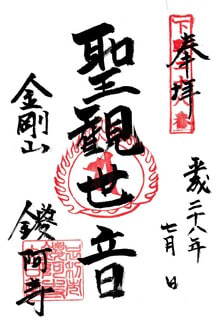

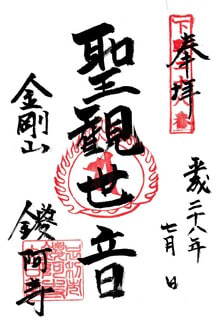

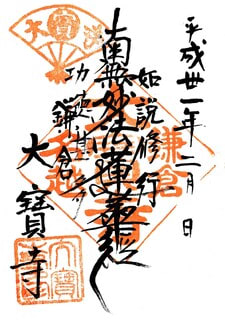

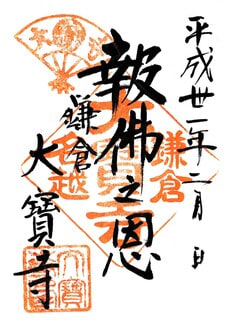

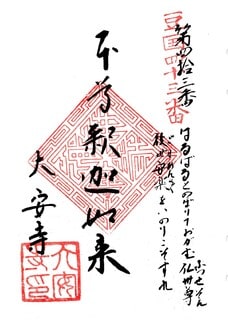

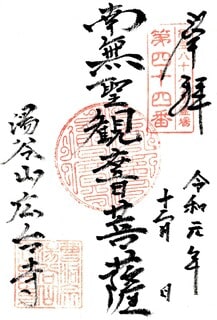

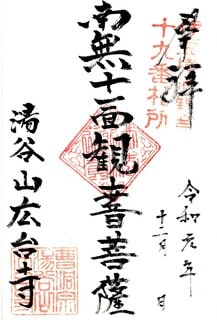

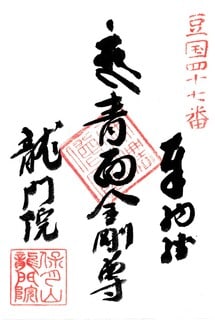

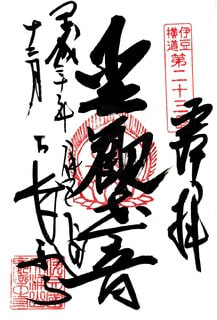

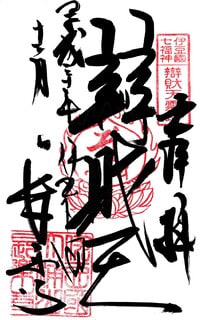

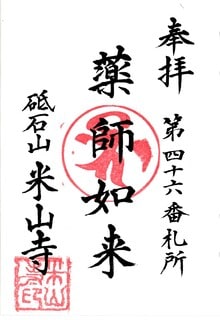

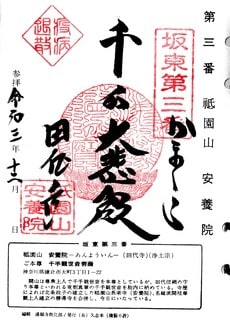

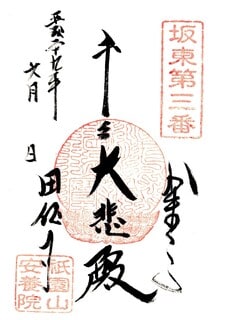

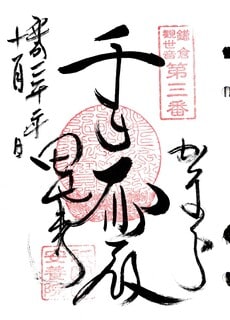

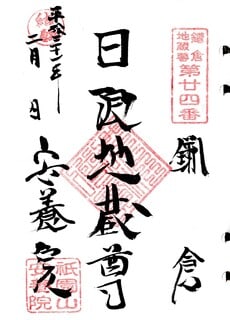

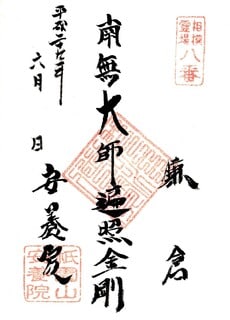

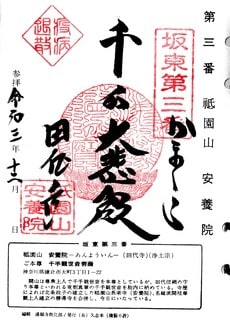

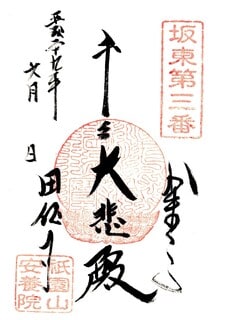

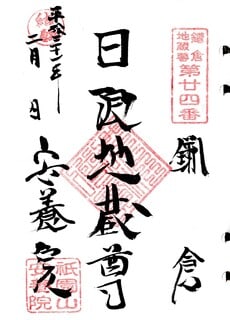

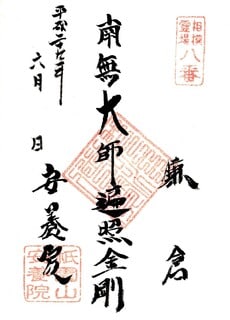

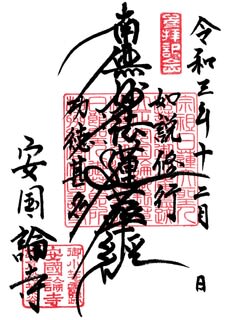

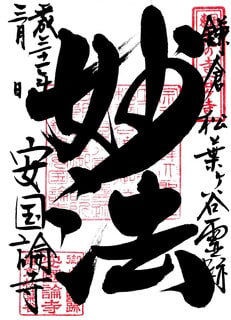

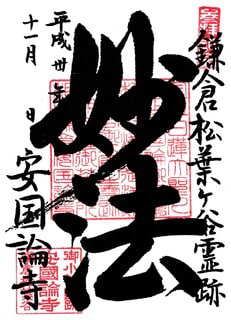

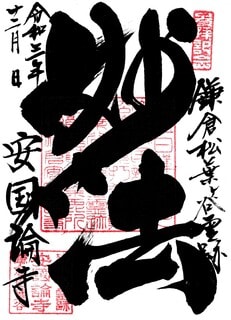

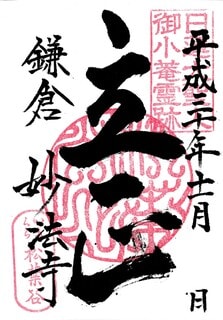

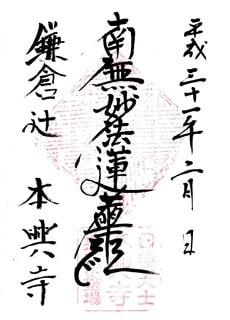

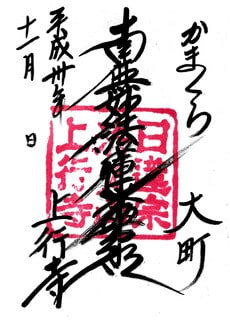

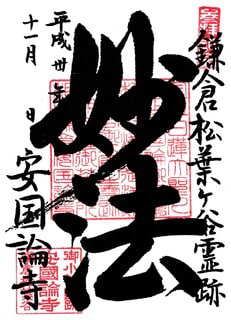

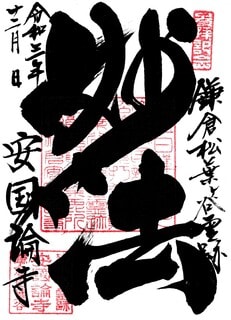

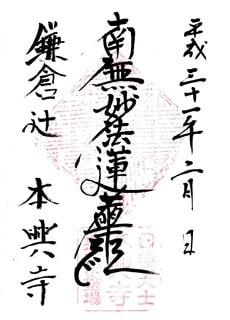

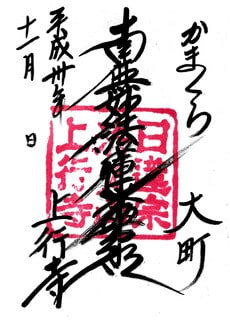

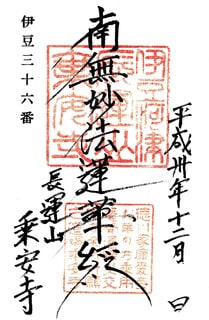

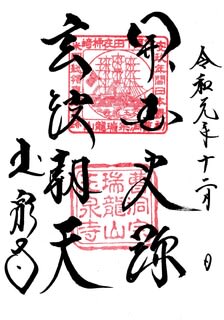

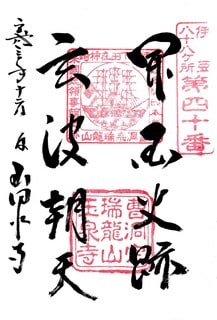

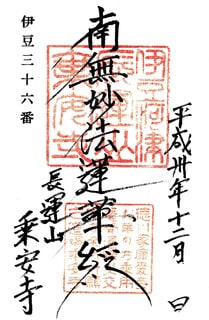

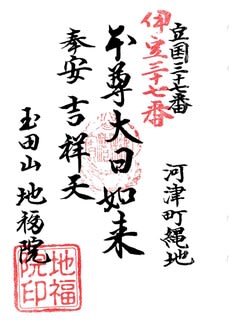

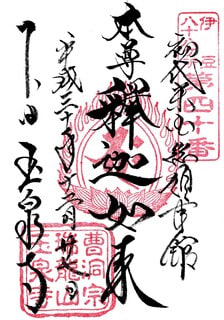

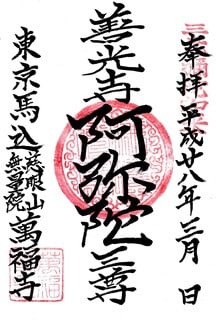

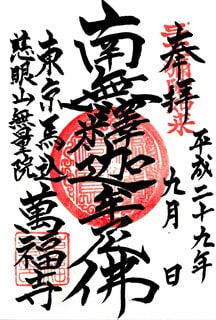

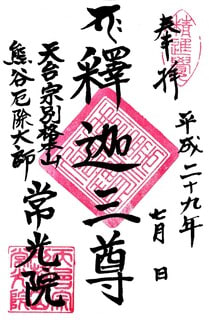

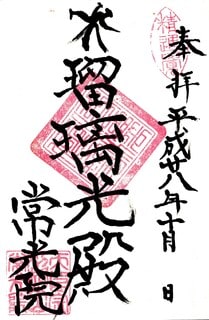

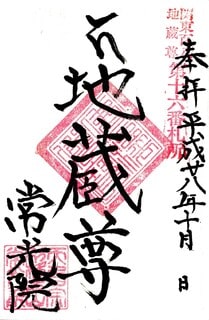

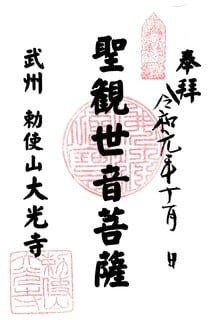

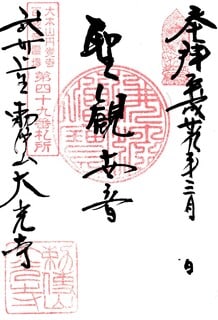

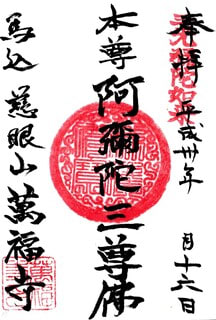

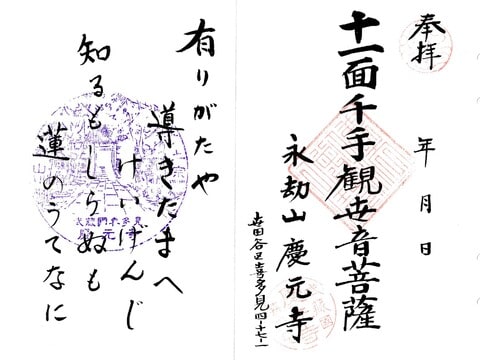

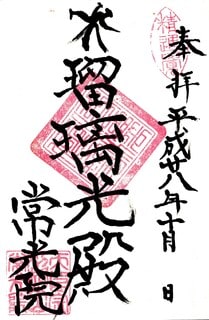

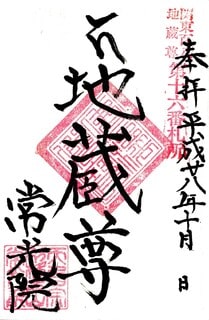

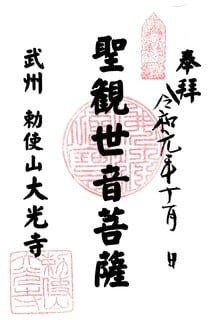

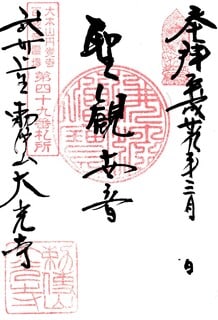

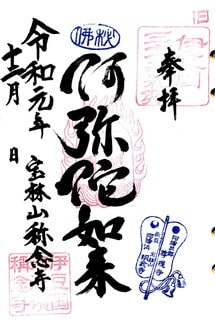

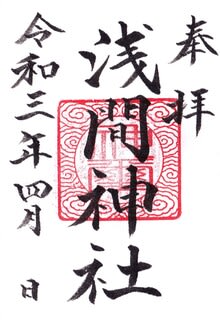

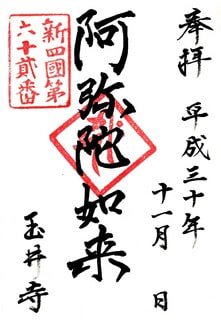

御朱印は平成29年5月に観音霊場第7番、地蔵尊霊場第12番のものを拝受していますが、新型コロナ禍以降、両霊場では御朱印授与を休止されている札所があり、本年(令和4年)春に予定されていた観音霊場の中開帳も中止となっているので、現時点の御朱印授与については不明です。

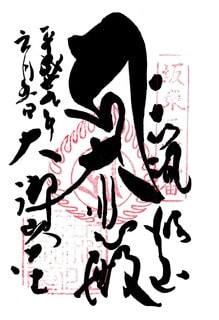

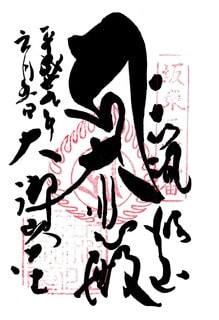

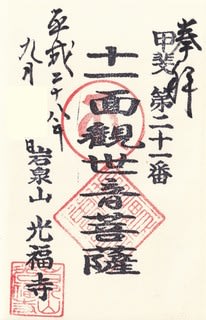

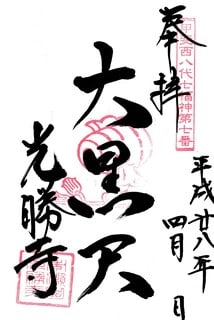

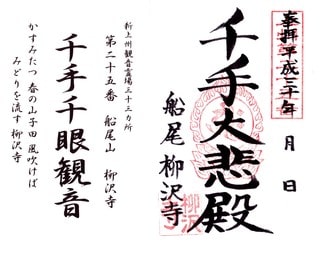

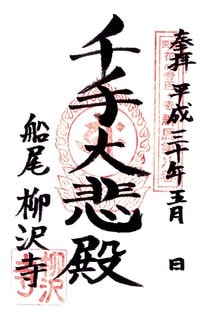

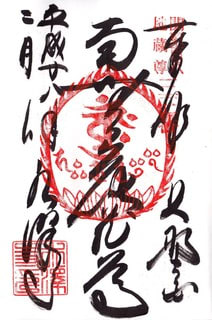

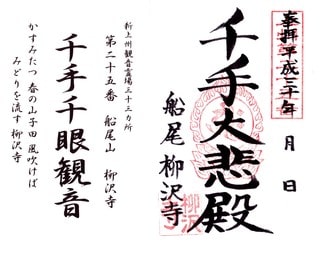

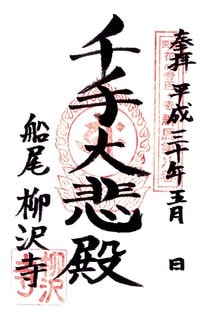

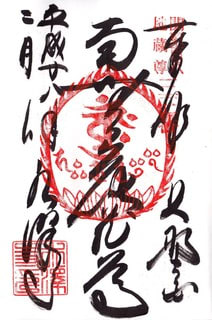

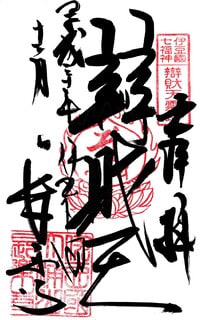

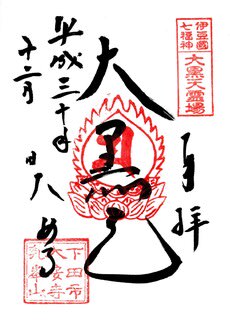

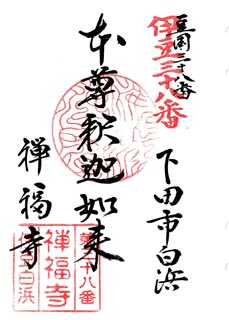

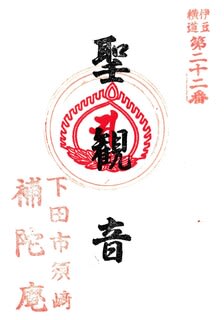

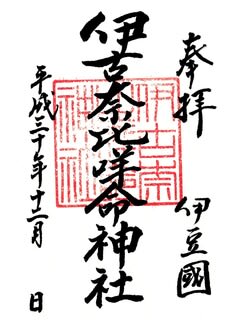

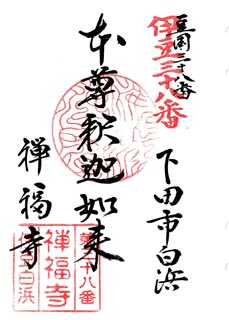

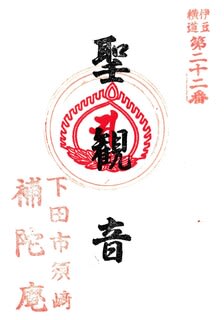

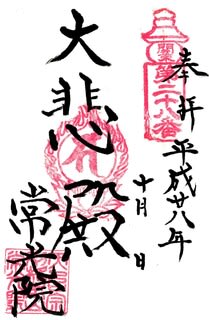

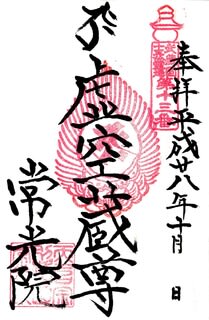

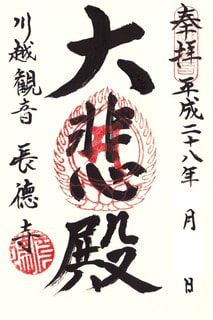

【写真 上(左)】 観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 地蔵霊場の御朱印

38.筑波山神社

〔八田右衛門尉知家、八田太郎知重〕

公式Web

茨城県つくば市筑波1

御神体:筑波山

御祭神:筑波男大神(伊弉諾尊)、筑波女大神(伊弉冊尊)

旧社格:延喜式式内社(名神大1座、小1座)、県社、別表神社

元別当:筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)→ 護持院 → 大御堂

「鎌倉殿の13人」でひときわ存在感を放っている御家人がいます。

八田右衛門尉知家です。

大河ドラマでこれほどのキーマンになっていながら、八田知家はナゾの多い人物です。

八田知家の出自については諸説があり、そのいずれもが幕府内における知家の特異なポジションを裏付けるものとなっています。

知家は宇都宮氏の当主・宇都宮宗綱(八田宗綱)の子(四男)で、姉に源頼朝の乳母のひとり寒河尼がいるというのが通説です。

宇都宮(八田)宗綱の父は藤原兼仲(諸説あり)、母は益子正隆の女とされます。

藤原兼仲の父(知家の曾祖父)は藤原兼房とされます。(諸説あり)

藤原兼房は藤原北家で中納言・藤原兼隆の長男という名流ですが、血気盛んな性格だったらしく宮中であまたのいさかいを引き起こし、生涯公卿への昇任を果たせなかったという人物です。

宇都宮(八田)宗綱の母・益子氏の本姓は紀氏で武内宿禰の末裔ともいわれますが、下野国芳賀郡益子邑を拠点とする一豪族で、父・母いずれの系譜からして知家の特異なポジションを説明づけるものではありません。

そこで、「知家は源義朝公の実子/頼朝公の異母弟」説がでてきます。(Wikipediaによると『尊卑分脈』『諸家系図纂』などにこれに関連する記載ありとする。)

また、「筑波山神社由緒」にも「頼朝の異母弟、八田知家」と明記されています。

八田氏の本拠は常陸国新治郡八田郷(現在の茨城県筑西市~つくば市)とされます。

常陸国はもともと常陸大掾氏(常陸平氏の吉田氏、多気氏、のちの馬場氏など)、佐竹氏、志田義広など強豪揃いの土地でした。

そのなかで八田知家は寿永二年(1183年)の野木宮合戦で小山氏と連携して志田義広を撃破、建久四年(1193年)には知略をもって常陸大掾氏(多気氏)を降しています。

また、頼朝公は金砂合戦で佐竹氏を討伐した帰りに八田館に立ち寄ったとされているので、八田氏は金砂合戦で佐竹氏討伐側についていたことがわかります。

『保元物語』には、下野国の八田四郎(知家?)が源義朝公の郎党として保元の乱に参戦したという記載があり、下野国の八田氏は源義朝公の麾下であったとみられます。

頼朝公の挙兵にもはやくから呼応したとされ、源平合戦では「葦屋浦の戦い」「壇ノ浦の戦い」などで武功を挙げています。

はやくから頼朝公与党の色彩がつよい知家ですが、寿永三年(1184年)頼朝公の推挙を得ずに後白河法皇から右衛門尉に任官されると、他の御家人同様に頼朝公から罵倒されるなど、特別な扱いはされていないようにもみえます。

しかし、文治5年(1189年)の奥州合戦では千葉常胤とともに東海道軍の大将軍に任じられ、はやい時期(建久四年(1193年)か?)に常陸国守護に任じられるなど重鎮としての待遇を受け、これに対する御家人達の反発もとくに伝えられていないので、「頼朝の異母弟」という認知はともかく相当な武力と知略を有していたのでは。

「頼朝の異母弟」ではなかったとしても知家の姉・寒河尼は頼朝公の乳母で、寒河尼の子・小山朝光は下野国の大勢力・小山氏の嫡流ですから、これを背景として相応の地盤はもっていたとみられます。

※なお、「頼朝の異母弟」は後世、知家の末裔である小田氏が源氏の血筋を名乗るための付会とする説があります。

茨城大学図書館のWeb公開資料『八田知家とは何者か』をみると、こういう付会が成立するほど八田知家の出自がナゾ多きものであることがわかります。

また、御家人内の序列についても、たとえば文治五年(1189年)七月十九日の「奥州征伐 自鎌倉出御御供輩」で69番目にありながら格高の「列御後人々」(ほとんど1~10番目の清和源氏に集中)に列せられるなど、イレギュラーな扱いがなされています。

『吾妻鏡』巻十建久元年(1190年)十月三日の条の頼朝公上洛進発の場面で「令進發給。御共輩之中爲宗之者多以列居南庭。而前右衛門尉知家自常陸國遲參。令待給之間已移時剋。御氣色太不快。及午剋。知家參上。乍着行騰。經南庭直昇沓解。於此所撤行騰。參御座之傍。仰曰。依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參。懈緩之所致也云々。知家稱所勞之由。又申云。先後陣誰人奉之哉。御乘馬被用何哉者。仰曰。先陣事。重忠申領状訖。後陣所思食煩也。御馬被召景時黒駮者。知家申云。先陣事尤可然。後陣者常胤爲宿老可奉之仁也。更不可及御案事歟。御乘馬。彼駮雖爲逸物。不可叶御鎧之馬也。知家用意一疋細馬。可被召歟者。」

という記載があります。

御家人達が(朝から)南庭に居並ぶなか、八田知家はなんと遅刻してくるのです。

しかもその理由は「所勞之由」。体調が悪かったというのです。

並みの御家人であれば到底許されない物言いです。

しかも、頼朝公は「依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參」、進発前に知家と打ち合わせたいことがあるので、皆を待たせていたのに遅れてきた、怠慢じゃないか、と恨み言をいいながらも、先頭としんがりの人選について知家に諮問するのです。

知家は原案の先頭畠山重忠に同意、しんがりに千葉介常胤を推挙し、常胤の乗馬までも細々と具申してすべて頼朝公に採用されています。

上洛勢の先頭としんがりといえば、鎌倉武士の名誉にかかわる最重要事項です。

これを体調不良で遅参した知家が、のうのうと差配しているのです。

そして、これに異をとなえる御家人はないようにみられます。

並大抵の存在感ではなく、御家人たちは一目も二目も置いていたことがわかります。

建久元年(1190年)の時点ですでにこのポジションを確保し、建久十年(1199年)頼朝公没後は「十三人の合議制」の一員となりましたが、これは智謀もさることながら、常陸国守護であったこと、頼朝公の乳母(寒河尼)の弟であることも大きかったとみられます。

頼家公絡みで一時期窮地に陥りかけたこともありましたがこれを巧みにこなし、有力御家人の座を嫡子・(小田)知重に順当に譲りました。

知重もまた優れ者で、すでに治承五年(1181年)に頼朝公より弓術の達人11人のなかに選ばれ、寝所の警備役に任じられています。

父子ともに能く連携して梶原景時の変、畠山重忠の乱、和田合戦を与党・北条義時方として対処し、とくに和田合戦は知重がその端緒を開いたといわれています。

常陸国守護の地位を知家から受け継ぎ、常陸国での地盤を固めています。

常陸国は従来、在庁官人系の常陸大掾家と常陸国守護家が並立してきましたが、気鋭の知重は常陸大掾の座までも狙いました。

安貞元年(1228年)幕府より「非分之望」としてこれを退けられたものの、八田氏嫡流筋の小田氏は常陸国守護職として戦国時代までその勢力を保ちました。

『沙石集』巻三第二話「忠言有感事」に、知家の発言とされる逸話が載っています。

「故鎌倉大臣(註.源頼朝公?、実朝公とも)殿、御上洛アルベキニ定マリナガラ。世間ノ人々内々歎キ申ス。子細聞コサ(?)被ルカニテ京上アルベシシヤ。イナヤノ評定有ケルニ。上ノ御気色ヲ恐レテ、コトニアラハレテ子細申ス人ナカリケルニ。故筑後ノ入道知家遅参ス。古キ人ナリ。異見申ベキ由御気色有ケレバ『天竺ニ獅子ト申候ナルハ、ケダ物(註.獣)ノ王ニテ候ナル故ニ。獣ヲ悩マサムト思心ナシトイヘドモ、カノホ(吠)ユル音(コエ)ヲキク獣。コトゴトク肝心ヲウシナヒ。或ハ命モ絶エ候ヘバ。君ハ人ヲ悩セント思食(召)ス。御心ナシト云ヘ共。民ノナゲキイカデカ候ハサラント申ゲレバ。御京上トマリヌト。仰下レテケリ。萬人掌(タナゴコロ)ヲ合テ悦ケリ。」

鎌倉将軍の上洛について人々は内心反対でしたが、将軍は乗り気で人々は畏れて意見もできずに無言で嘆くのみでした。

そこに遅れてやってきた八田知家は「百獣の王である獅子は、(べつに他の獣を悩まそうと思わずとも)その鳴き声だけで獣たちを恐れおののかせてしまいます。君主が人心を悩まそうと思っていなくとも、(将軍の上洛発言に対する)人民の畏れはどれほどのものでしょう。」と正面から将軍に諫言しました。

これを聞いた将軍は思い直して上洛をとりやめ、人々は手をあわせてこれを喜んだといいます。

人々が畏れて口にできない正論を、権威に屈せず堂々と論ぜられる知家の人柄がうかがわれます。

ここにも「遅参」の文字があります。

世間の決まり事に縛られず、信念に基づいて我が道をいくタイプの人間だったのではないでしょうか。

また、知家は謀反の疑いで常陸国に配流されていた頼朝公の異母弟・阿野全成を、頼家公の命を受けて下野国・益子で誅殺したとも伝わります。

主君の命ならば、たとえ前将軍の弟であっても躊躇なく誅殺するという苛烈さを、知家はこの重要な局面で示しています。

このような逸話から「鎌倉殿の13人」でのむやみに群れない孤高の人柄、そして上意であればなにをおいても冷徹かつ確実に実行するという必殺仕事人ぶりが描き出されたのではないでしょうか。

このあたりは配役の市原隼人が好演しています。

知家の鎌倉屋敷は大倉御所の南門外にあり、しばしば京からの使者の宿所になっています。

これは知家が京文化に通じていたためといわれます。

知家は神仏への信仰も篤く、筑後入道尊念とも称しました。→「筑後入道」の名乗りについてのWeb記事(NEWSつくば)

土浦市の真宗大谷派寺院、蓮光山 正定聚院 等覚寺の前身は知家の子・了信が開山した藤沢山 三教閣 極楽寺とされ、同山には知家寄進と伝わる銅鐘が残って「常陸三古鐘」のひとつに数えられ、国指定の重要文化財に指定されています。

茨城県筑西市松原の時宗寺院、如体山 広島院 新善光寺は、知家(朝家)の七男・知勝が出家して解意阿弥陀仏観鏡と名乗り、証空や一遍に学んで笠間の宍戸城近くに当山を建立し、文禄四年(1595年)当地に移転と伝わります。

また、Wikipediaによると、奥州合戦で捕虜になった樋爪俊衡を預けられましたが、一切の弁明もせずひたすら法華経を唱えつづける俊衡の姿に感銘を受け、頼朝公をうごかして俊衡を免罪させたといいます。

「親鸞聖人を訪ねて」真宗教団連合には「常陸の豪族八田一族には、阿弥陀仏信仰を持つ者が多く、常陸の守護であった八田知家や、その子・知重らは熱心な阿弥陀信仰者であった。」とあります。

「筑波山神社由緒」には「頼朝の異母弟、八田知家は筑波山麓に小田城を築き、且つ十男筑波八郎(明玄)をして筑波国造の名籍を継がしめ、筑波別当大夫に補しその支族筑波大膳を社司に任じて当神社に奉仕させた。」と記されています。

八田知家の墓所は笠間市平町の「宍戸清則家」墓地内の五輪石塔とされます。

宍戸氏の子孫である一木理兵衛が先祖供養のために新善光寺境内に建て、新善光寺が当地から現・筑西市松原に移転したので墓地が残ったものと伝わります。

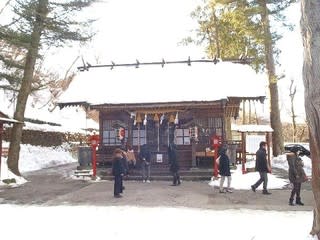

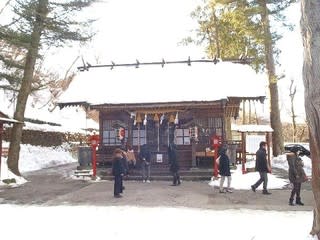

【写真 上(左)】 筑波山

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 随神門

【写真 下(右)】 拝殿

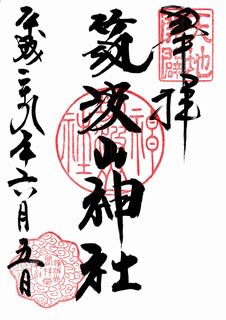

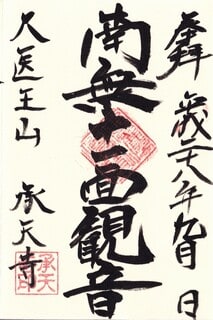

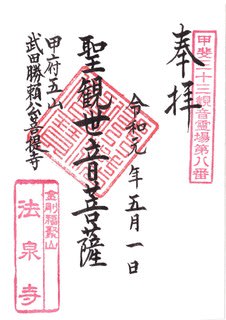

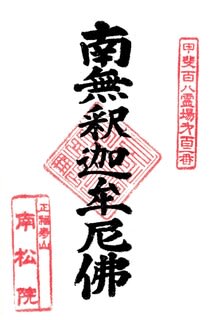

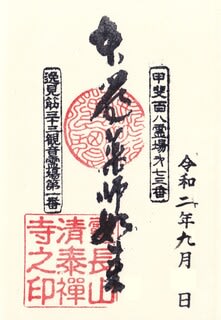

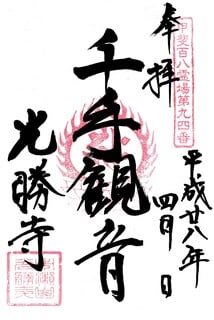

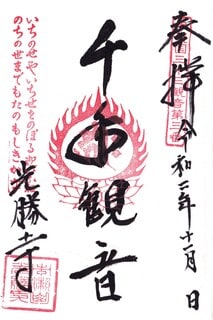

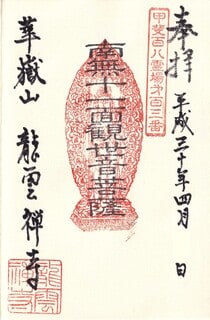

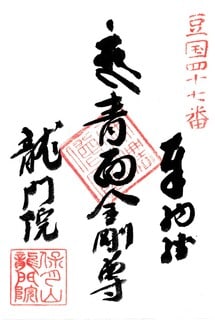

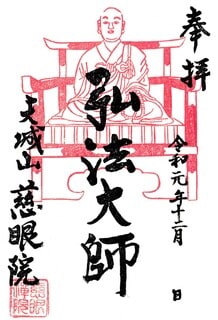

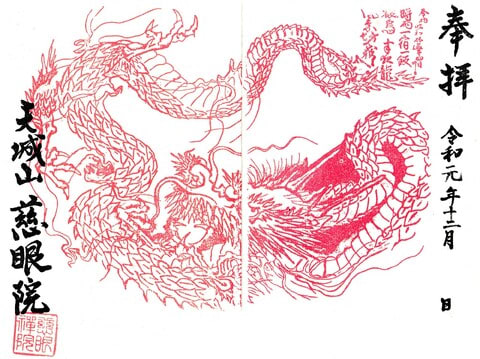

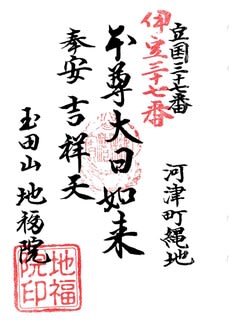

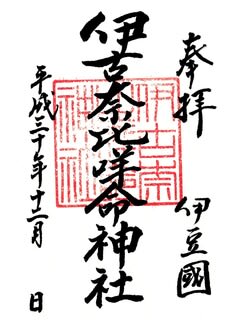

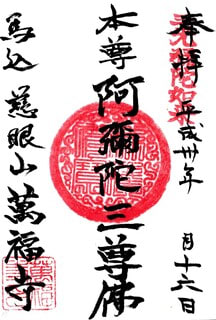

以上挙げた寺社のうち、これまでに筆者が御朱印を拝受しているのは筑波山神社なので、筑波山神社の記事としました。

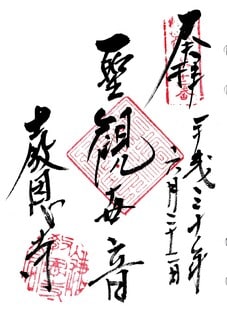

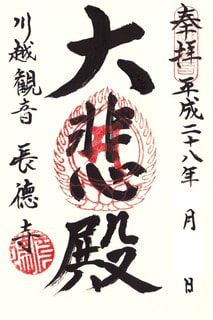

【写真 上(左)】 拝殿の扁額

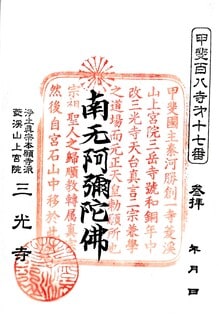

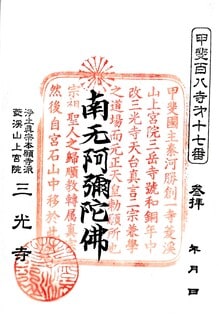

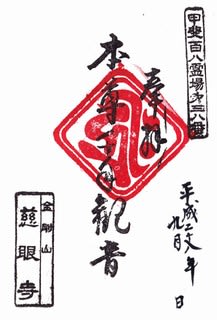

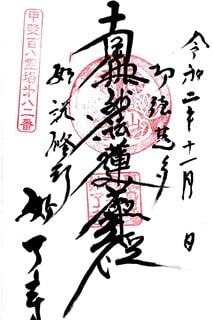

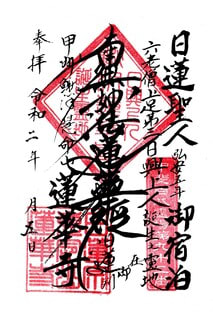

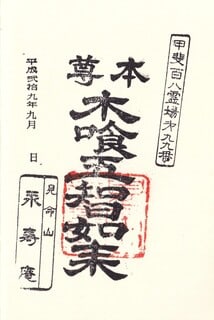

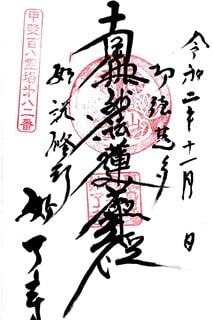

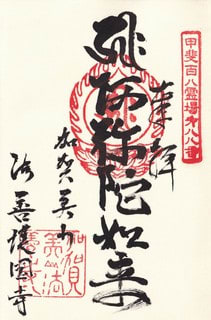

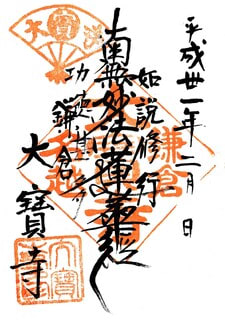

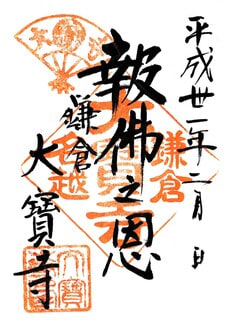

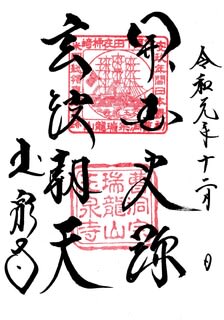

【写真 下(右)】 御朱印の数々

筑波山神社については、見どころ多数でWebのガイドもたくさんあるので、まずは公式Webをご覧ください。(と、逃げる(笑))

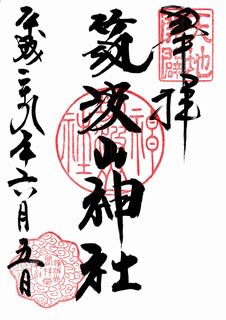

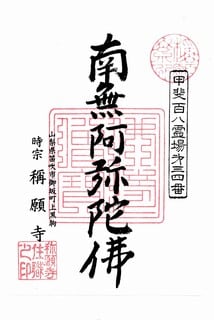

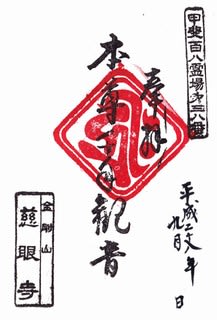

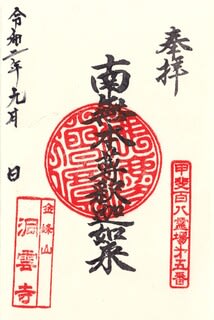

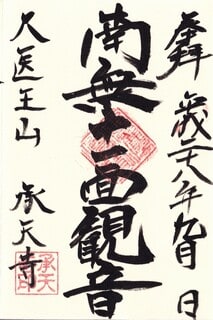

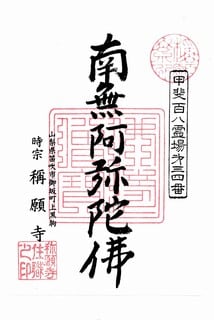

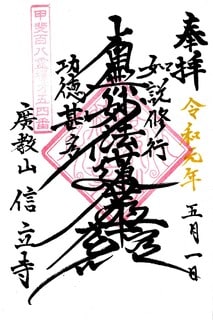

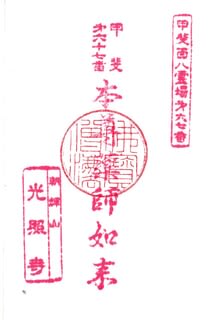

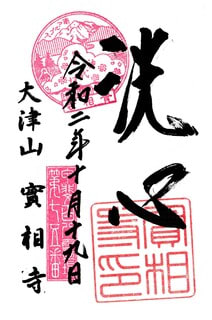

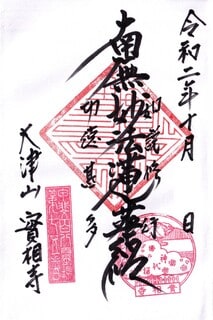

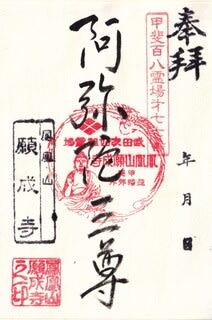

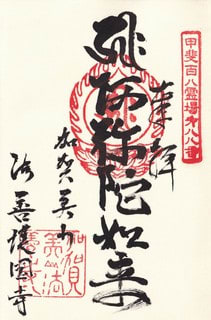

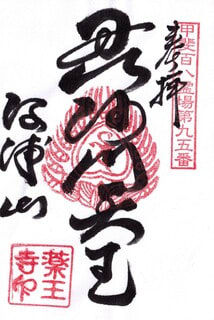

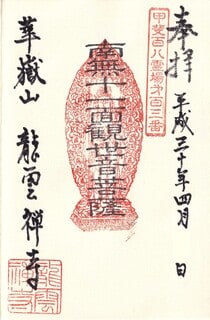

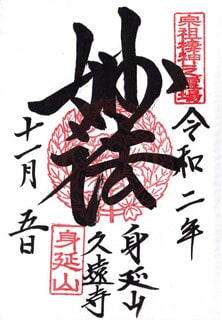

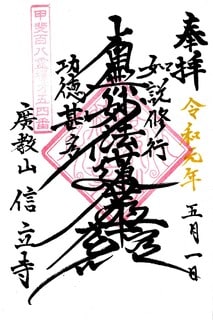

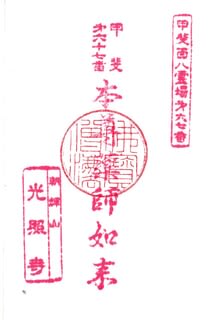

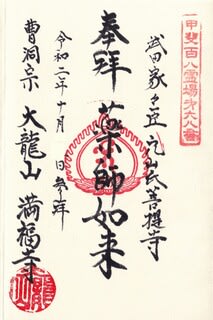

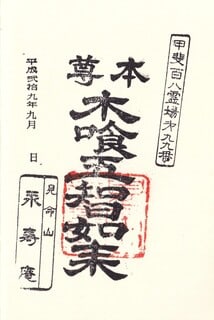

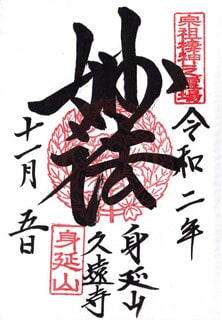

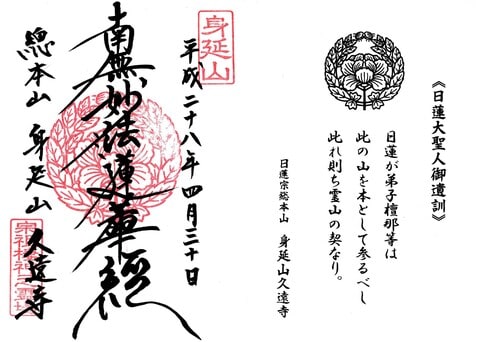

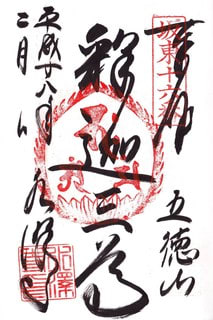

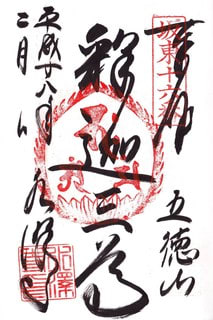

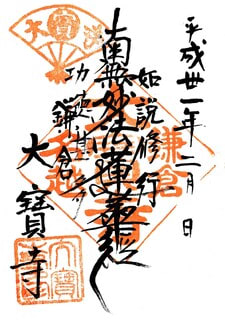

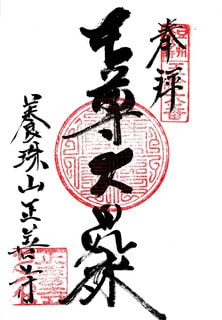

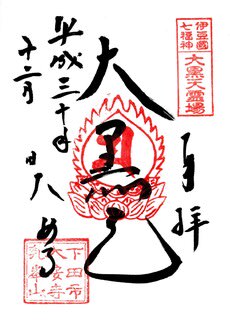

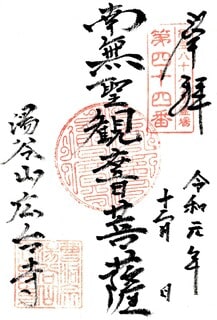

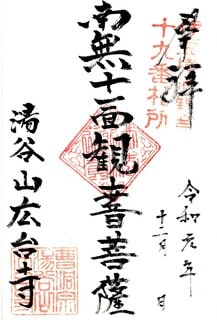

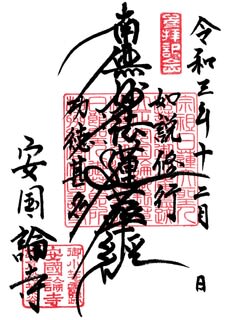

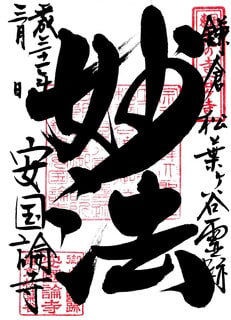

授与所にて多種類の御朱印が授与されています。

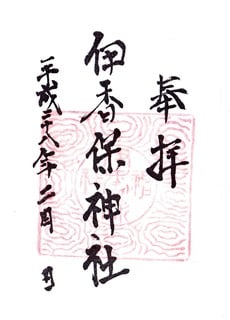

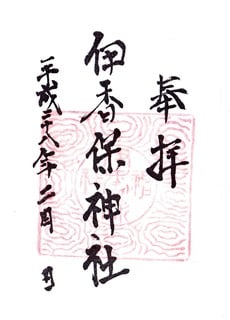

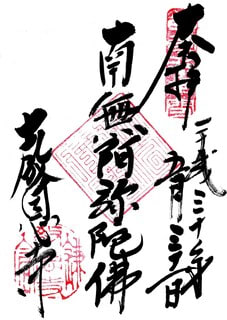

【写真 上(左)】 御朱印帳

【写真 下(右)】 筑波山神社の御朱印

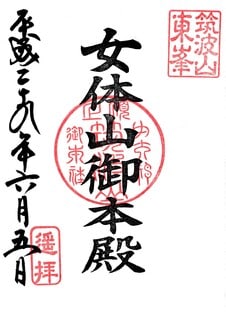

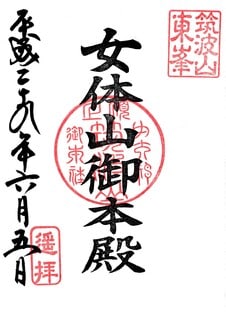

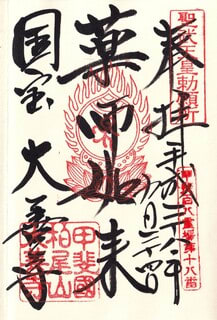

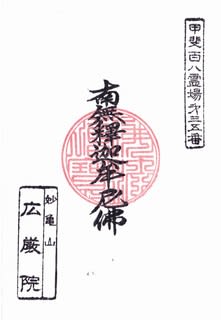

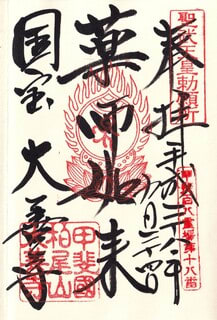

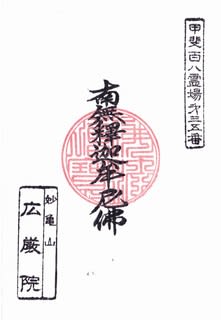

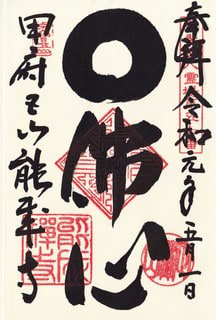

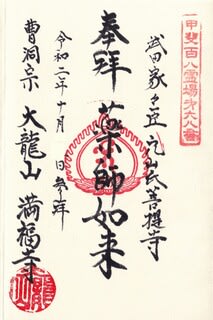

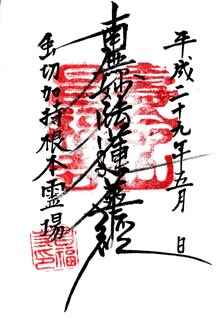

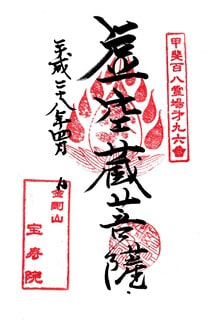

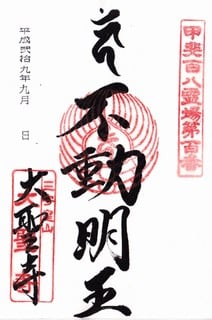

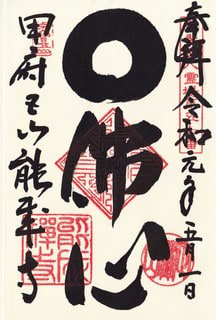

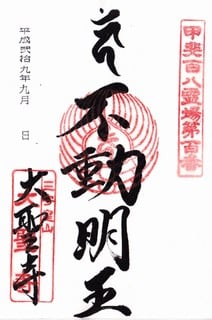

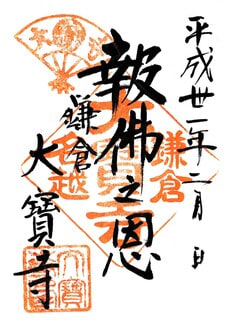

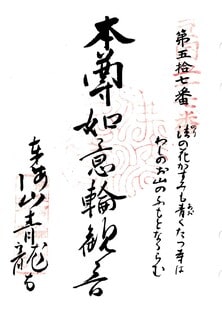

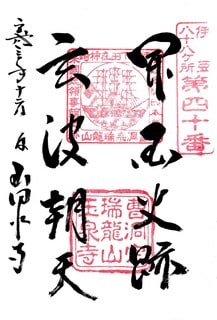

【写真 上(左)】 男体山御本殿の御朱印

【写真 下(右)】 女体山御本殿の御朱印

ケーブルカーとロープウェイがあるので、御神体の筑波山(男体山、女体山)への登拝をおすすめします。

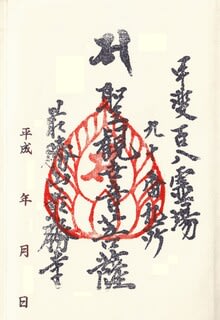

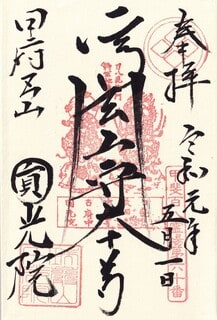

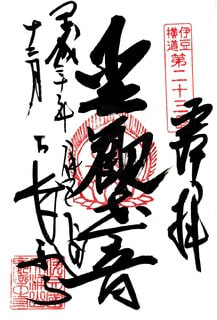

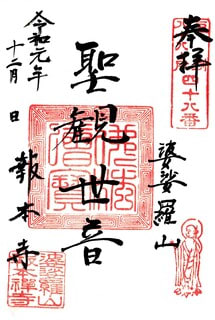

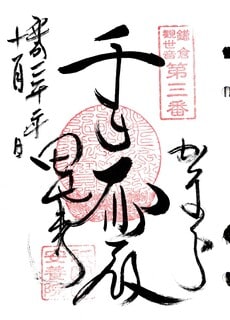

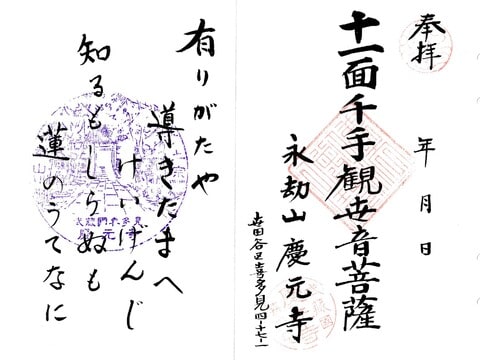

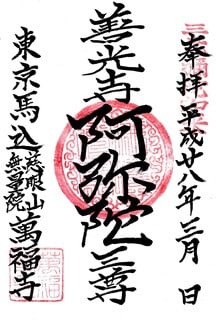

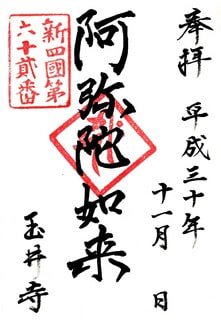

なお、坂東三十三観音第25番の筑波山 大御堂(御朱印拝受)も筑波山神社の別当であった筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)の流れを汲むとされています。

【写真 上(左)】 筑波山 大御堂

【写真 下(右)】 筑波山 大御堂の御朱印

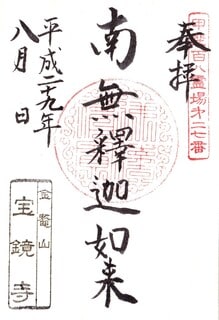

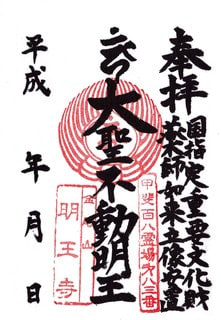

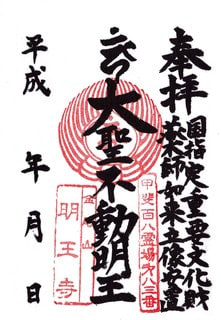

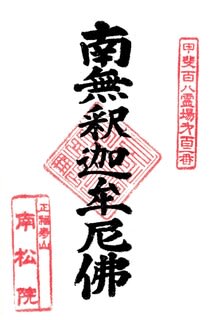

39.大聖山 金剛寺

〔源実朝公〕

神奈川県秦野市東田原1116

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

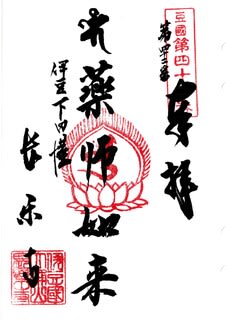

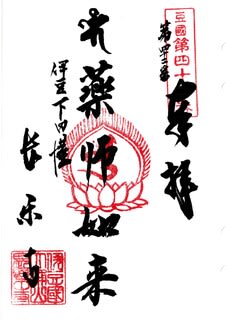

札所:関東九十一薬師霊場第24番

源実朝公は鎌倉幕府第3代征夷大将軍で、鎌倉幕府最後の源家将軍です。

建久三年(1192年)8月、父を頼朝公、母を正妻・北条政子として産まれ、乳母は政子の妹・阿波局、養育係は大弐局(甲斐源氏の有力者・加賀美遠光の娘)。

押しも押されぬ源家の御曹司で、幼名は千幡、別名を羽林、右府、鎌倉右大臣とも。

建仁三年(1203年)9月、比企能員の変により将軍職を追われた頼家公に替わり千幡(実朝公)は弱冠12歳で従五位下・征夷大将軍に補任され翌月に元服。

後鳥羽院の命名により実朝と称しました。

元久元年(1204年)、後鳥羽院の寵臣・坊門信清の娘(西八条禅尼/本覚尼)を正室に迎え皇室との関係を深めました。

(坊門信清は従三位・藤原信隆(藤原北家道隆流)の子で、後鳥羽帝の外祖父に当たります。)

『吾妻鏡』によると、正室は当初足利義兼の娘(北条時政の孫)が候補としてあげられていたものの、実朝公はこれを認めず京に使いを出して妻を求めたといいます。

元久二年(1205年)正五位下、建永元年(1206年)従四位下、承元元年(1207年)従四位上、同二年(1208年)正四位下、同三年(1209年)従三位・右近衛中将に任ぜられ公卿、建暦元年(1211年)正三位、同二年(1212年)従二位、同三年(1213年)正二位、同四年(1216年)には権中納言・左近衛中将、同六年(1218年)には権大納言・左近衛大将から右大臣へ昇りました。

父・頼朝公の最高位は右近衛大将なので、この時点で武家統領としては最高位に昇ったことになります。

あまりの昇進のはやさに大江広元などは官打ち(官職の位が能力より高くなりすぎ負担が増して不幸な目にあうこと)を危惧しましたが、実朝公はこの叙任を受けました。

実朝公の京・皇室志向の強さは、和歌への入れ込みからもうかがわれます。

もともと和歌の才に恵まれ、藤原定家の門下に入ったということもあり、家集『金槐和歌集』定家所伝本にはじつに663首の歌が収められ、『新勅撰和歌集』にも25首入集されています。(Wikipediaより)

当時の鎌倉屈指の文化人といえますが、反面、”文”より”武”を貴ぶ御家人との距離は開いてしまったのかもしれません。

しかし、御家人の”武”の象徴ともいえる和田義盛(初代侍所別当)との関係はすこぶるよかったと伝わり、これが御家人との感情的な橋渡しになっていたのかも。

建暦三年(1213年)2月、頼家公の遺児(栄実・千寿丸)を大将軍として北条義時を討とうという企て(泉親衡の乱)が勃発。

その中に和田義盛の子(義直、義重)がいたことは、実朝公の和田党への信頼を損ねるものだったかもしれません。

つづく同年5月の和田合戦で和田義盛を失った実朝公はおそらく落胆するとともに、北条氏に対抗する有力な後立てを失ったことにもなりました。

この後、自身が先導した渡宋計画が頓挫するなど、実朝公には暗い影がつきまといます。

ここで、源家(河内源氏)棟梁の血筋を整理してみると、

頼朝公は源家嫡流の義朝公の嫡子(正室:由良御前の子)。

頼朝公の嫡男は正室・北条政子の産んだ頼家公。三男は庶子・貞暁で高野山入山。

実朝公は母を政子とする嫡子だったので、頼家公のあとの源家嫡流を嗣ぎました。

頼家公には一幡、公暁、栄実、禅暁の男子が伝わります。

頼家公の正室は不詳とされ、誰もが源家嫡流を名乗れる不安定な状況だったのでは。

(将軍の正室が”不詳”とは考えにくく、なんらかの事情があったのかもしれません。)

一幡は比企能員の娘・若狭局の子で、建仁三年(1203年)の比企能員の変で命を落としています。

栄実(千寿丸)は法橋・一品房昌寛の娘で、建保元年(1213年)の泉親衡の乱を受けて自害。

禅暁は栄実(千寿丸)と同母とされ、公暁による実朝公暗殺を受けて承久二年(1220年)京で暗殺されたといいます。

公暁(善哉)は実母に諸説あり、『吾妻鏡』は足助(加茂)重長の娘の辻殿としています。

建保五年(1217年)6月、受戒先の園城寺(大津)から18歳で鎌倉に戻った時点では、頼家公の男子は公暁と禅暁のふたりのみとなっていました。

じつは、建永元年(1206年)、7歳の善哉(公暁)は尼御台政子の計らいで叔父実朝公の猶子となっています。

一般に猶子は養子と異なり家督や財産などの相続を目的としないとされますが、相続する場合もあります。

善哉(公暁)の乳母夫は有力御家人・三浦義村ということもあり、僧籍に入っていたとはいえ還俗して源家棟梁となるポテンシャルは充分もっていたものとみられます。

折しも、実子のない実朝公は京より後継者(次期将軍)の迎え入れを画策し、これに源家嫡流の血筋にある公暁が反発したことは大いに考えられます。

そして建保七年(1219年)1月27日の大雪の夜、ついに事が起こりました。

実朝公右大臣拝賀のための鶴岡八幡宮参詣の場で公暁が実朝公に斬りかかり、実朝公は命を落としました。享年28。

実朝公を討ち取った公暁はすぐさま乳母夫の三浦義村に「我は東国の大将軍。その準備をせよ」との使いを出し、義村はこれに「お迎えの者をお送ります」と回答。

しかし、義村は北条義時にこの事を告げ、義時は公暁誅殺を決断しました。

義村の迎えが来ないことにしびれをきらした公暁は、雪中鶴岡八幡宮の裏山を登り、義村邸に向かう途中で討手に遭遇、斬り散らしつつ義村邸までたどり着いたもののここで力尽き討ち取られたと伝わります。

この事件はふるくから「日本史屈指のナゾ」とされ、『吾妻鑑』『愚管抄』に犯行を示唆する記述や不可解な記述があることから、その動機についてさまざまな説が唱えられてきました。

犯行を示唆する記述や不可解な記述とは、たとえば

・公暁が「親の敵はかく討つぞ」と叫びつつ斬りかかったこと。

・公暁は源仲章も斬り殺したが、『愚管抄』にはこれを北条義時と誤ったものだという記載があること。

・北条義時は供奉の予定だったが、途中で具合が悪いといい、その役を源仲章に譲ったこと。

などがあげられます。

公暁の犯行については

1.公暁個人の野心による単独犯行説

2.公暁と乳母夫の三浦義村が連携し北条打倒をねらったとする説

3.北条義時が公暁をそそのかしたという説

4.将軍親裁(京への接近)を強める実朝公に対する鎌倉御家人共謀反抗説

などが見られます。

なかでもよく唱えられてきたのは「野心家の三浦義村が政権奪取をもくろみ、公暁をそそのかして義時と実朝公暗殺を狙ったものの、義時が事前に察知して退去したため企ては成就せずと見切り、公暁を裏切った。」という説です。

もしこれが事実とすれば、この時期の義時の振る舞いからして(直前で寝返ったとしても)義村を赦しておくはずはなく、義村がその後も義時の盟友として幕府重鎮の地位を保ったことから考えると無理がある、という見解も示されています。

(ただし、三浦党は宝治元年(1247年)5代執権時頼の代の「宝治合戦」で北条氏と安達景盛らに滅ぼされています。)

三浦氏の影は実朝公の供養においても感じられます。

実朝公の亡骸は、勝長寿院(大御堂、鎌倉雪の下、廃寺)に葬られたとされます。

しかし首級はみつからず、その首級は公暁の追っ手の三浦氏の家人・武常晴が護持し、秦野の金剛寺、ないしはそのそばの御首塚に葬ったといわれます。

墓所は壽福寺(鎌倉・扇ガ谷)境内に掘られたやぐらの内の石層塔とされ、隣は母・政子の墓とされます。

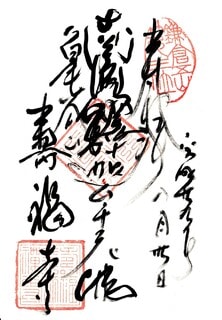

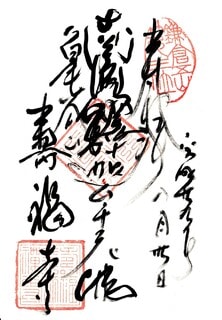

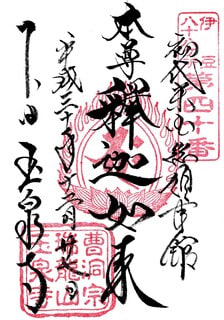

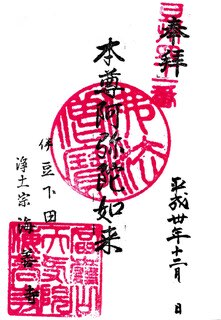

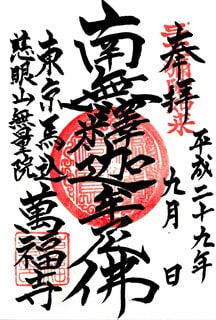

【写真 上(左)】 壽福寺

【写真 下(右)】 壽福寺の御朱印(御本尊)

また、高野山内の金剛三昧院は政子の発願で、実朝公菩提のために創建とされます。

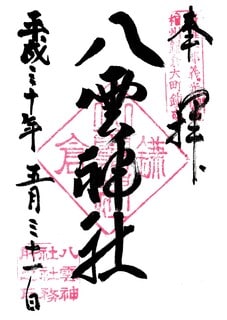

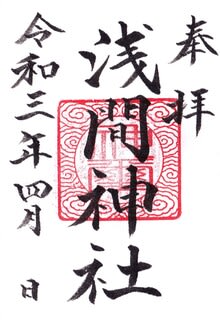

神社では鶴ヶ岡八幡宮境内の柳営社の御祭神が源実朝公(源實朝命)でした。

明治に入り柳営社は現在の白旗神社に合祀され、父・源頼朝公(源頼朝命)とともに御鎮座されています。

拝殿前の立札には「白旗神社 御祭神 源頼朝命 源實朝命」と明記されています。

【写真 上(左)】 白旗神社の鳥居

【写真 下(右)】 白旗神社

【写真 上(左)】 白旗神社の立札

【写真 下(右)】 白旗神社の御朱印(正月限定)

寿福寺については情報も多いので、ここでは秦野の金剛寺をご紹介します。

秦野市観光協会のWebには「金剛寺は(中略)鎌倉時代に武常晴が3代将軍源実朝の御首を当寺に持参して埋葬したことに始まるといわれています。 退耕行勇を招いて木造の五輪等を建て実朝の供養をしました。その後、実朝の法号金剛寺殿にちなみ、金剛寺と改めました。1250年(建長2年)に、波多野忠綱が実朝の33回忌のため再興しました。本堂には、源実朝像が安置されています。」とあります。

三浦氏の家臣・武常晴が、実朝公の御首を当寺に持参し供養したというのです。

また『関東九十一お薬師霊場めぐり』(佛教文化振興会)には以下のとおりあります。

「草創は平安時代中頃、丹沢修験より起こった真言宗系寺院で、建長二年(1250年)波多野忠綱が実朝公菩提のため、鎌倉の名僧・退耕行勇禅師を請じて開山。」

波多野忠綱といえば、和田合戦の褒賞で先陣をめぐって三浦義村と争い、実朝公の御前で義村と対決し自身の功を勝ち取りましたが、「(あきらかに)先陣の忠綱を見落とした義村は盲目」との罵倒が咎められ褒賞は与えられなかったという人物です。

いわば、三浦義村と反目した御家人の一人といえましょう。

波多野氏は佐伯氏流ともいわれ、源頼義公の相模守補任の際に目代として相模国へ下向したのが起こりとされ、朝廷内でも高い位を誇ったとされます。

このような家柄とゆたかな秦野盆地を本拠とする軍事力から、「三浦なにするものぞ」という気概が生まれたのかもしれません。

それにしても、三浦氏家臣の武常晴が、三浦義村の仇敵ともいえる波多野忠綱ゆかりの金剛寺に将軍・実朝公の首級を葬るというのはどうにも理解しがたい流れです。

秦野市のWeb資料には「武常晴は三浦氏が公暁を討ち取るために差し向けた家臣の中の一人で、公暁との戦いの中、偶然に実朝の御首を手に入れました。その後、何らかの理由により首を主人である三浦氏のところへ持ち帰らず、当時三浦氏と仲の悪かった波多野氏を頼り埋葬したと伝えられています。」と記されています。

公暁-三浦義村/実朝公-波多野忠綱というラインがあって、武常晴が実朝公を追悼して反三浦の波多野忠綱に託したということならばこのような流れも説明はつくのですが、それもいまとなっては闇のなかです。

なお、実朝公の正室・西八条禅尼(本覚尼)は、子は設けなかったものの実朝公との仲はよかったと伝わります。

建保七年(1219年)1月、実朝公暗殺の翌日には壽福寺にて出家し京に戻りました。

承久三年(1221年)の承久の乱で兄(坊門忠信、忠清)たちが幕府と敵対して敗北した際、西八条禅尼の嘆願によって死罪を免がれたと伝わります。

九条大宮に遍照心院(現.大通寺)を建立して夫・実朝公の菩提を弔い、文永十一年(1274年)秋、享年82で逝去しています。

頼家公の息女・竹御所は建保四年(1216年)、祖母・北条政子の命で実朝公の正室・西八条禅尼の猶子となりました。

実朝公暗殺後、西八条禅尼が京に戻ったのちは政子の庇護のもと鎌倉で暮らし寛喜二年(1230年)、29歳で第4代将軍藤原頼経に嫁ぎました。

北条政子逝去(嘉禄元年(1225年))ののち、 頼朝公嫡流の血が将軍家に入ったことは御家人たちにとって明るい出来事であり、竹御所は政子の後継者として鎌倉御家人たちの結束の柱になったとも伝わります。

Wikipediaでは、竹御所が二所権現(伊豆山神社・箱根権現)に奉幣使を立てていますが、これは鎌倉殿将軍固有の祭祀権に属するものであり、竹御所の立場は鎌倉殿に準じるものであったという説が紹介されています。

しかし竹御所は4年後に懐妊したものの男児を死産し、本人も逝去しました。享年33と伝わります。

これにより源家の直系子孫は断絶し、鎌倉御家人たちはついに源家嫡流のカリスマを失いました。

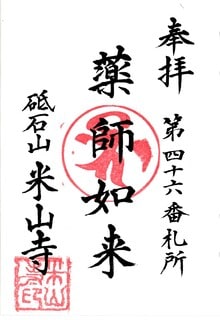

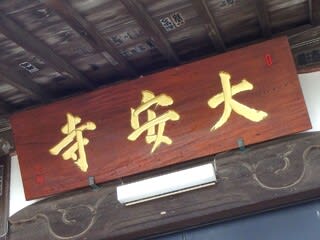

金剛寺は秦野市の北側山手の田原地区にある禅宗の古刹です。

関東九十一薬師霊場第24番の札所なので、巡拝で訪れる方もいるかと思います。

【写真 上(左)】 山門と六地蔵

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 阿弥陀堂

山門は切妻屋根本瓦葺様の銅板葺の四脚門。左手前に寺号標、右手覆屋内に六地蔵。

参道はかなり長く、手前右手に阿弥陀堂と地主神とみられる稲荷大明神。

禅刹らしく、山内はすっきりと整備され、きもちのよい参拝ができます。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 本堂

参道正面に寄棟造流れ向拝の本堂が端正な堂容を見せています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股で装飾はすくなくシンプルですが、禅堂らしい力づよさを感じます。

向拝上部に「実相殿」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

御本尊の釋迦牟尼佛は四尺八寸の木彫坐像で鎌倉期運慶の作と伝わり、現在は鎌倉国宝館に収蔵の模様です。

阿弥陀堂には堂宇本尊の阿弥陀三佛尊と別尊の薬師如来が奉安されています。

阿弥陀三佛尊は藤原時代の作とされ、源頼朝公が奥州征伐の際、奥州白河関で心蓮法師より献上された尊佛と伝わります。

神奈川新聞Webによると、秦野市重要文化財に指定され、実朝公の「念持仏」として伝わる尊像のようです。

薬師霊場札所本尊の薬師如来は奈良時代・伝行基の作とされる木彫坐像の丈六佛で、かつて裏山山頂にあった東照院の御本尊と伝わるものです。

実朝公の御首塚は金剛寺の南側、田原ふるふさと公園の北隣りにあり、秦野市の指定史跡となっています。

入口には実朝公の和歌が刻まれ、歌碑のおくに石造の五輪塔がおかれています。

現在、鎌倉国宝館に収蔵されている「実朝の木造五輪塔」は金剛寺の所有で、この御首塚に安置されていたものです。

毎年11月23日には御首塚および田原ふるさと公園で実朝まつりが開催され、実朝公の供養が手厚く施されています。

~ 世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の 綱手かなしも ~

(百人一首93番、鎌倉右大臣)

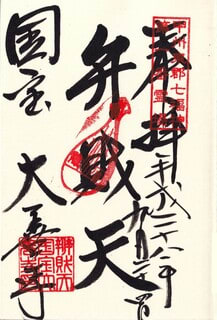

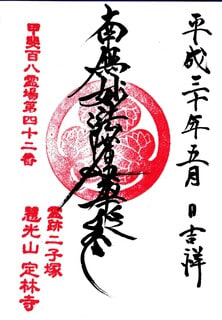

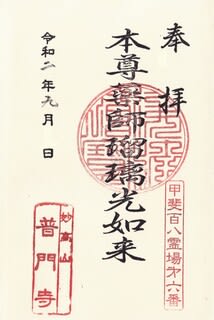

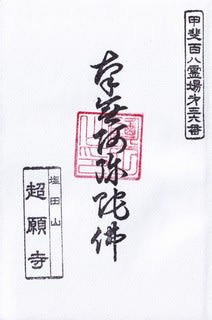

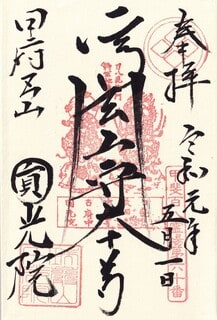

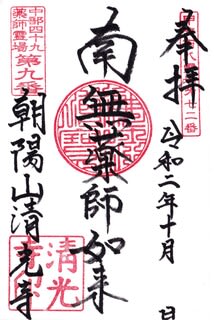

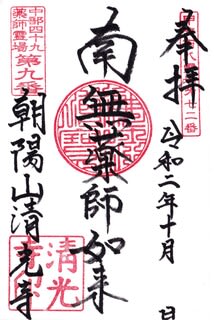

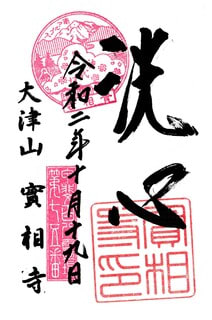

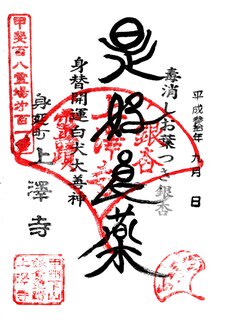

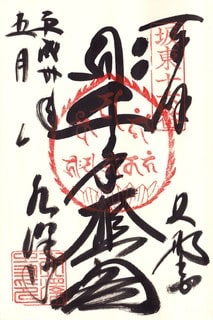

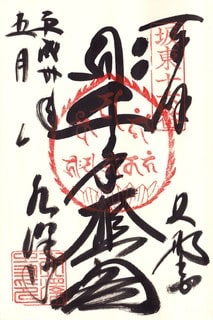

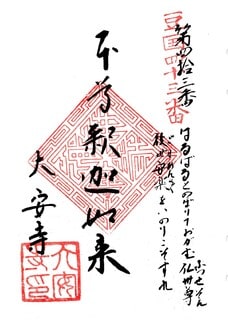

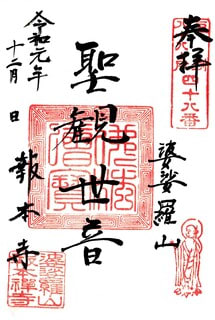

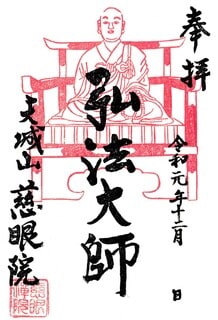

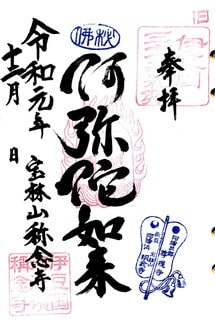

御朱印は庫裡にて拝受しました。

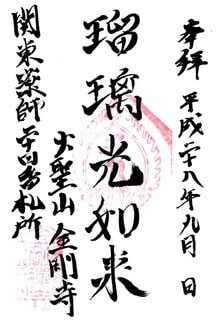

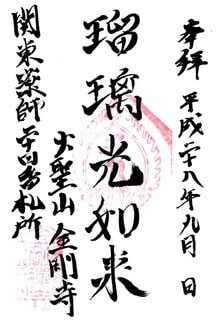

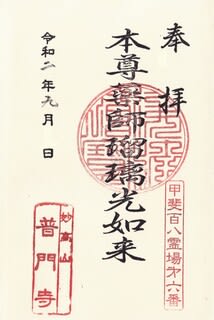

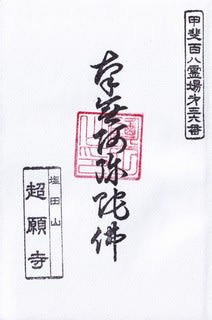

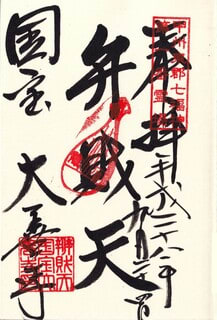

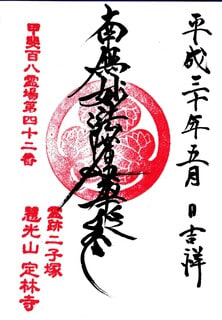

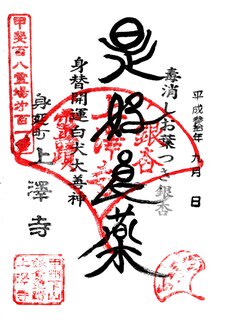

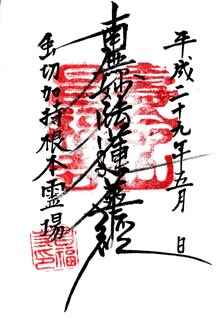

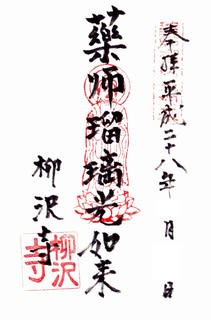

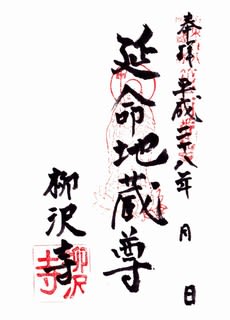

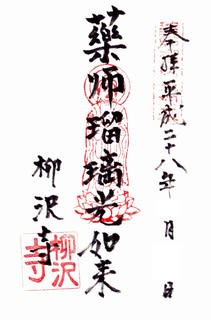

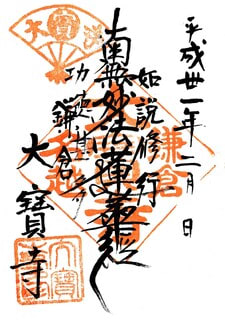

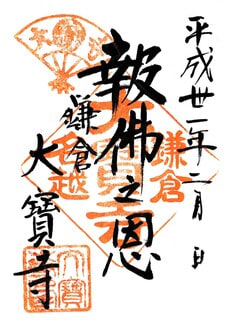

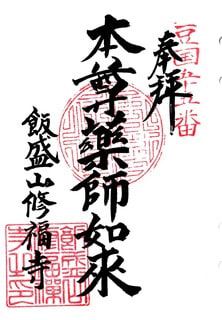

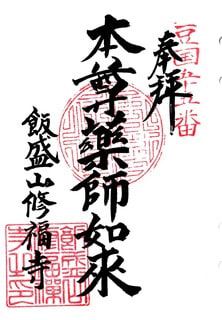

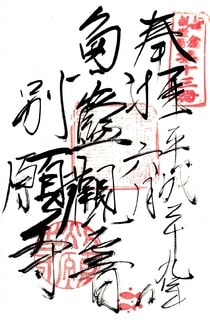

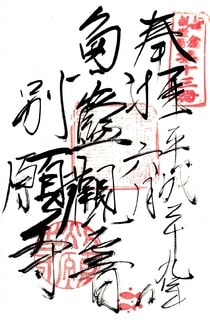

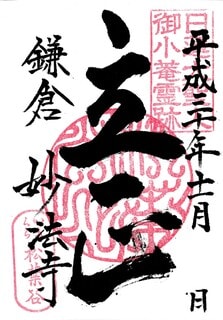

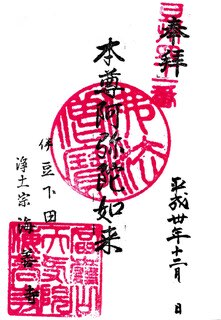

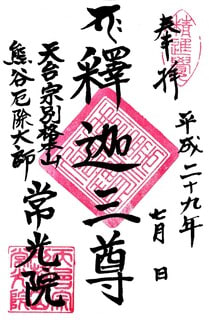

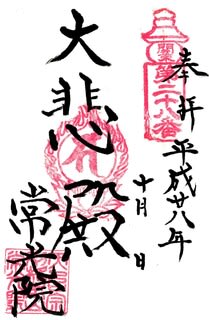

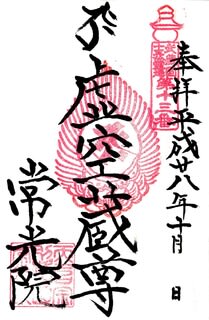

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 薬師霊場(薬師瑠璃光如来)の御朱印

ps.

中野区上高田の恵日山 金剛寺(旧:江戸小日向郷金杉村)も実朝公ゆかりの寺院とされますが、御朱印は授与されていない模様です。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7へつづく。

【 BGM 】

■ Sailing - Christopher Cross

■ Waiting For A Star To Fall - Boy Meets Girl

■ Stay With Me - Boggy Caldwell

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5から

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-5

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-6

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7

■ 鎌倉殿の御家人

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

37.岩浦山 福寿寺

〔三浦平六義村〕

三浦三十三観音霊場Web

三浦市南下浦町金田2062

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所:三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番

鎌倉幕府内の数々の政変で微妙な役回りを演じながら、生涯幕府重鎮の座をまっとうした希有の武将がいます。

三浦平六義村です。

三浦氏は桓武平氏良文流(ないし良兼流)で、神奈川県資料『三浦一族関連略系図』によると、高望王の子孫・為通が村岡姓を三浦姓に改め、為継、義継、義明と嗣いでいます。

三浦大介義明は三浦郡衣笠城に拠った武将で三浦荘の在庁官人。

”三浦介”を称して三浦半島一円に勢力を張りました。

三浦氏は、千葉氏・上総氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏とともに「坂東八平氏」に数えられる名族です。

義明の娘は源義朝公の側室に入ったとされ、義朝の子・義平が叔父の義賢と戦った「大蔵合戦」でも義朝・義平側に与しました。

(義平公の母が義明の娘という説もあり)

このような背景もあってか、治承四年(1180年)の頼朝公旗揚げ時には当初から頼朝側につき、頼朝公加勢のため伊豆に向けて出撃するも、大雨で酒匂川を渡れず石橋山の戦いには参戦していません。

衣笠城に帰参してほどない治承四年8月26日、畠山重忠・河越重頼・江戸重長らの秩父一族に攻められ、子の義澄以下一族を安房に逃した後、義明は奮戦むなしく討ち死にしました。(衣笠城合戦)

落ち延びた三浦一族は安房国で頼朝勢に合流、千葉常胤・上総介広常などの加勢を得て頼朝公は再挙し、10月に武蔵国へ入ると、畠山重忠・河越重頼・江戸重長ら秩父一族は隅田川の長井の渡で頼朝公に帰伏しました。

『吾妻鏡』には、三浦氏総領・義明のかたきである秩父一族の帰順に抵抗を示す三浦一族を、頼朝公みずからが説得したという記述があります。

三浦義明の長男・杉本義宗の子は和田義盛で侍所別当。

次男・三浦義澄は三浦氏を嗣ぎ、他の子息も大多和氏、佐原氏、長井氏、森戸氏などを興し、また重鎮・岡崎義実は義明の弟で、三浦党は一大勢力となりました。

三浦義澄は源平合戦でも武功を重ね、建久元年(1190年)頼朝公上洛の右近衛大将拝賀の際に布衣侍7人に選ばれて参院供奉、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」の一人となり幕政でも重きをなしました。

ただし、今回の「鎌倉殿の13人」でもそうですが、後世の知名度はその嫡子の三浦義村の方が高いような感じがあります。

三浦義村は源平合戦に父・義澄とともに従軍して名をあげました。

文治元年(1185年)10月には頼朝公の勝長寿院供養供奉、建久元年(1190年)の頼朝公上洛にも父・義澄とともに供奉し、父の勲功を嗣ぐかたちで右兵衛尉に任官しています。

ここからの義村の動きは、さながら「乱変の立役者」の様相を呈しています。

これらの乱変が祖父のかたき秩父一族やみずからの三浦党にまつわるものであったことも大きいですが、義村一流の処世術も大きなポイントとなったと思われます。

義村の縦横無尽の働きがなかったとしたら、鎌倉幕府の以降の勢力図はまったく異なるものとなっていた可能性があります。

建久十年(1199年)、「梶原景時の変」では景時の讒言にあい窮地に陥った結城朝光は善後策を義村に相談しました。

義村は和田義盛、安達盛長に諮った上で景時排除を推進、有力御家人66人が連署した「景時糾弾訴状」を将軍宛に提出し、景時は失脚してのちに討たれました。

結城朝光と義村は強い姻戚関係があったわけでもないのに、このような大事を義村に相談するとは、やはり義村は「頼れる奴」との評価を得ていた証ではないでしょうか。

元久二年(1205年)の「畠山重忠の乱」では、三浦勢は重忠の子・重保を由比ヶ浜で討ち取り、つづく二俣川での重忠軍との戦でも三浦勢が主力となりました。

乱後の稲毛重成父子、榛谷重朝父子ら秩父一族の誅殺にも義村がかかわっていたとされ、これは衣笠城の戦いで祖父義明を討たれたかたきの意味合いが強いとみられています。

秩父一族は御家人中でもとくにその武威が謳われており、その一族を三浦党がメインとなって討ち果たしたということは、三浦党の武力の高さを世に示したものとみられます。

北条執権家といえども、うかつには敵にまわせない手強い相手だったことがわかります。

つづく「牧氏の変」においても義村は重要な立場を占めています。

執権・時政と牧の方は将軍実朝公を廃して、頼朝の猶子・平賀朝雅を新将軍として擁立することを画策しました。

「鎌倉殿の13人」では、時政と牧の方が計画を事前に義村に打ち明け味方に引き入れようとしていますが、義村はこれに乗る風を装い、すぐさま政子・義時に密告しています。

これが史実であったかはわかりませんが、時勢をみる判断力と局面を逃さず果断に行動できる胆力を、義村は兼ね備えていたものと思われます。

建暦三年(1213年)春、北条義時排除を画策した泉親衡(源満仲公の子孫)の謀反に絡んで和田義盛の子の義直、義重と甥の胤長が捕縛されます。

事態収拾の過程で北条氏と和田氏の関係が悪化、和田義盛は三浦党の味方を得て北条打倒をめざしたものの、義村は直前で裏切って義時に義盛の挙兵を告げ、義時は急ぎ多数派工作に出たため、人望のあったさしもの義盛も勢力を拡大することなく討ち死にしました。

この後、義村は侍所別当の座に就いています。

この時点ではもはや秩父一族に力はなく、和田義盛と三浦義村が手を結んで北条義時に対峙していたら、その後の情勢は大きくかわっていたものとみられます。

このように数々の政変のキーマンとなってきた義村。

しかも父・義澄の娘は二代将軍頼家公の子・善哉(公暁)の母、公暁の乳母は義村の妻(義村は公暁の乳母夫)という説もあります。

また、建永元年(1206年)、北条政子の計らいにより実朝公は頼家公の遺児・善哉を猶子としているので、義村が将軍家に対する野望を抱いたとしても不思議はありません。

建保七年(1219年)1月27日、鶴岡八幡宮で催された右大臣拝賀の儀のさなか、将軍実朝公は公暁に暗殺されました。

事後公暁は義村に対し「我こそは東国の大将軍である。その準備をせよ」という書状を送り、これに対して義村は「お迎えの使者を差し上げます」と偽り討手を差し向けました。

待ちきれなくなった公暁が義村邸に向かったところで討手に遭遇し、あえなく討ち取られました。

この実朝公暗殺事件は日本史上屈指のナゾとされ、動機について多くの説が展開されています。

そのなかには、義村が公暁をそそのかし、鶴岡八幡宮で実朝と義時を同時に葬ろうとしたものの義時討ち取りに失敗したため、土壇場で公暁を裏切ったという説もあります。

義村は公暁討伐の功により駿河守に任官されているので、おそらく実朝公暗殺の黒幕の疑いはかけられていなかったかと。

承久三年(1221年)の承久の乱では、検非違使として在京していた弟の胤義から京方与力の誘いを受けるもこれを一蹴し、即座にこの件を義時に伝えました。

義村は東海道の大将軍の一人として東海道を上り、鎌倉方の勝利に貢献。

元仁元年(1224年)、北条義時が逝去すると、後家の伊賀の方が実子・北条政村を執権に、娘婿の一条実雅を将軍にと企図した「伊賀氏の変」が起こります。

政村の烏帽子親であった義村は当初この陰謀に関わったとされますが、北条政子の訪問を受けて翻意し、「伊賀氏の変」は収まり北条泰時が執権となりました。

嘉禄元年(1225年)、北条政子亡きあと評定衆が設置され、義村は宿老としてこれに就任し北条氏に次ぐ地位を得たとされます。

4代鎌倉将軍・藤原頼経との関係も良好で、『吾妻鏡』には頼経が現在の平塚市にあった義村の館を度々訪れたとの記載がみえます。

生涯鎌倉幕府重鎮の座を占めて、延応元年(1239年)12月5日逝去しています。

「鎌倉殿の13人」で山本耕史が好演しているとおり、三浦義村はどこかナゾめいたキレ者だったようで、藤原定家は『明月記』のなかで「義村八難六奇之謀略、不可思議者歟」と京の貴族からみても義村の動きは策謀に富み、理解不能であったことを記しています。

ある年の正月、将軍御所の侍の間の上座を占めていた義村のさらに上座に千葉胤綱が着座すると、義村は「下総犬は、臥所を知らぬぞとよ」とつぶやくと、胤綱は「三浦犬は友を食らふなり」と切り返したという逸話が伝わります。(『古今著聞集』)

御家人として高い地位にあるという矜持と、序列を重んじるという貌をもちながら、『吾妻鏡』にはしばしば義村をめぐる争いごとが記されています。

平時は冷静でありながら、いったん主張をはじめたら決して譲らずもめ事も辞さない意思の強さは、後の「婆娑羅大名」を彷彿とさせるものがあります。

さしもの北条義時も、義村に対しては一目置かざるを得なかったと思われます。

正直なところ、北条氏の専制強化には地位も実力もある三浦氏の存在は邪魔だったとみられるわけで、じっさい義村亡きあとの宝治元年(1247年)6月5日の「宝治合戦」で、三浦一族は北条氏と外戚安達氏らによって滅ぼされています。

三浦一族の流れとしては、三浦義明の七男・佐原義連から蘆名(芦名)氏が出て会津で勢力を張り、戦国期に伊達氏と奥州の覇を競いました。

三浦義村ゆかりの寺社はいくつかあります。

横須賀市大矢部の近殿神社(ちかたじんじゃ)は三浦義村を御祭神として祀ります。御朱印は授与されていない模様です。

ここでは三浦義村開基とされる岩浦山 福寿寺をご紹介します。

なお、三浦市南下浦町金田、岩浦あたりは三浦義村ゆかりの史跡が多く、(岩浦)八坂神社境内(そば)には三浦義村新旧の墓があります。

【写真 上(左)】 金田漁港

【写真 下(右)】 三浦義村の墓(新)

【写真 上(左)】 (岩浦)八坂神社

【写真 下(右)】 (岩浦)八坂神社の御朱印

こちらの資料(purakara.com/)によると、(岩浦)八坂神社は「金田村の古文書によれば、三浦義村の守本尊(まもりほんぞん=守護神)」とのことです。

この地からの海を見下ろす景観を、三浦義村は愛したと伝わります。

(岩浦)八坂神社の御朱印は、南下浦町菊名の白山神社で授与されています。

福寿寺は、寺伝によると建暦二年(1212年)、開山は慶叔大孝禅師、開基は三浦駿河守義村です。

御本尊の聖観世音菩薩は、行基菩薩の御作と伝わる高さ48cmの座像です。

寺宝として義村愛用の鞍・鐙・脇差などが所蔵されています。

境内には西堀栄三郎、植村直巳、多田雄幸の各氏を顕彰する碑が建立されています。

塔頭南向院はおそらく(岩浦)八坂神社のそばにありましたが、いまは廃寺となり、三浦義村旧墓が建立されているようです。

【写真 上(左)】 門柱

【写真 下(右)】 札所標

朝市で知られる金田湾の山手にある禅刹で、三浦三十三観音霊場第7番、三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所となっています。

三浦の寺院に多い、階段をのぼってのアプローチ。

正面の本堂は大正時代に震災で焼失、平成元年に落慶との由で、近年の建立ながら堂々たる寺院建築です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造本瓦葺で向拝柱はないものの、桁行きがあり風格のある構え。

向拝桟唐戸のうえに寺号扁額を掲げ、向拝左右の花頭窓が意匠的に効いています。

本瓦の軒丸瓦には三浦氏の家紋である「三浦三つ引」紋が刻まれています。

山内には三浦義村とのゆかりを示す由緒書もありました。

【写真 上(左)】 扁額-1

【写真 下(右)】 扁額-2

三浦三十八地蔵尊霊場第12番の札所本尊とみられる地蔵菩薩は、寿永八年(1184年)義村が一ノ谷の鵯越で路に迷った際、日頃信仰していた地蔵菩薩が馬首にあらわれ、義村を導いて鵯越の逆落としを成功させたという逸話が伝わります。

御朱印は平成29年5月に観音霊場第7番、地蔵尊霊場第12番のものを拝受していますが、新型コロナ禍以降、両霊場では御朱印授与を休止されている札所があり、本年(令和4年)春に予定されていた観音霊場の中開帳も中止となっているので、現時点の御朱印授与については不明です。

【写真 上(左)】 観音霊場の御朱印

【写真 下(右)】 地蔵霊場の御朱印

38.筑波山神社

〔八田右衛門尉知家、八田太郎知重〕

公式Web

茨城県つくば市筑波1

御神体:筑波山

御祭神:筑波男大神(伊弉諾尊)、筑波女大神(伊弉冊尊)

旧社格:延喜式式内社(名神大1座、小1座)、県社、別表神社

元別当:筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)→ 護持院 → 大御堂

「鎌倉殿の13人」でひときわ存在感を放っている御家人がいます。

八田右衛門尉知家です。

大河ドラマでこれほどのキーマンになっていながら、八田知家はナゾの多い人物です。

八田知家の出自については諸説があり、そのいずれもが幕府内における知家の特異なポジションを裏付けるものとなっています。

知家は宇都宮氏の当主・宇都宮宗綱(八田宗綱)の子(四男)で、姉に源頼朝の乳母のひとり寒河尼がいるというのが通説です。

宇都宮(八田)宗綱の父は藤原兼仲(諸説あり)、母は益子正隆の女とされます。

藤原兼仲の父(知家の曾祖父)は藤原兼房とされます。(諸説あり)

藤原兼房は藤原北家で中納言・藤原兼隆の長男という名流ですが、血気盛んな性格だったらしく宮中であまたのいさかいを引き起こし、生涯公卿への昇任を果たせなかったという人物です。

宇都宮(八田)宗綱の母・益子氏の本姓は紀氏で武内宿禰の末裔ともいわれますが、下野国芳賀郡益子邑を拠点とする一豪族で、父・母いずれの系譜からして知家の特異なポジションを説明づけるものではありません。

そこで、「知家は源義朝公の実子/頼朝公の異母弟」説がでてきます。(Wikipediaによると『尊卑分脈』『諸家系図纂』などにこれに関連する記載ありとする。)

また、「筑波山神社由緒」にも「頼朝の異母弟、八田知家」と明記されています。

八田氏の本拠は常陸国新治郡八田郷(現在の茨城県筑西市~つくば市)とされます。

常陸国はもともと常陸大掾氏(常陸平氏の吉田氏、多気氏、のちの馬場氏など)、佐竹氏、志田義広など強豪揃いの土地でした。

そのなかで八田知家は寿永二年(1183年)の野木宮合戦で小山氏と連携して志田義広を撃破、建久四年(1193年)には知略をもって常陸大掾氏(多気氏)を降しています。

また、頼朝公は金砂合戦で佐竹氏を討伐した帰りに八田館に立ち寄ったとされているので、八田氏は金砂合戦で佐竹氏討伐側についていたことがわかります。

『保元物語』には、下野国の八田四郎(知家?)が源義朝公の郎党として保元の乱に参戦したという記載があり、下野国の八田氏は源義朝公の麾下であったとみられます。

頼朝公の挙兵にもはやくから呼応したとされ、源平合戦では「葦屋浦の戦い」「壇ノ浦の戦い」などで武功を挙げています。

はやくから頼朝公与党の色彩がつよい知家ですが、寿永三年(1184年)頼朝公の推挙を得ずに後白河法皇から右衛門尉に任官されると、他の御家人同様に頼朝公から罵倒されるなど、特別な扱いはされていないようにもみえます。

しかし、文治5年(1189年)の奥州合戦では千葉常胤とともに東海道軍の大将軍に任じられ、はやい時期(建久四年(1193年)か?)に常陸国守護に任じられるなど重鎮としての待遇を受け、これに対する御家人達の反発もとくに伝えられていないので、「頼朝の異母弟」という認知はともかく相当な武力と知略を有していたのでは。

「頼朝の異母弟」ではなかったとしても知家の姉・寒河尼は頼朝公の乳母で、寒河尼の子・小山朝光は下野国の大勢力・小山氏の嫡流ですから、これを背景として相応の地盤はもっていたとみられます。

※なお、「頼朝の異母弟」は後世、知家の末裔である小田氏が源氏の血筋を名乗るための付会とする説があります。

茨城大学図書館のWeb公開資料『八田知家とは何者か』をみると、こういう付会が成立するほど八田知家の出自がナゾ多きものであることがわかります。

また、御家人内の序列についても、たとえば文治五年(1189年)七月十九日の「奥州征伐 自鎌倉出御御供輩」で69番目にありながら格高の「列御後人々」(ほとんど1~10番目の清和源氏に集中)に列せられるなど、イレギュラーな扱いがなされています。

『吾妻鏡』巻十建久元年(1190年)十月三日の条の頼朝公上洛進発の場面で「令進發給。御共輩之中爲宗之者多以列居南庭。而前右衛門尉知家自常陸國遲參。令待給之間已移時剋。御氣色太不快。及午剋。知家參上。乍着行騰。經南庭直昇沓解。於此所撤行騰。參御座之傍。仰曰。依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參。懈緩之所致也云々。知家稱所勞之由。又申云。先後陣誰人奉之哉。御乘馬被用何哉者。仰曰。先陣事。重忠申領状訖。後陣所思食煩也。御馬被召景時黒駮者。知家申云。先陣事尤可然。後陣者常胤爲宿老可奉之仁也。更不可及御案事歟。御乘馬。彼駮雖爲逸物。不可叶御鎧之馬也。知家用意一疋細馬。可被召歟者。」

という記載があります。

御家人達が(朝から)南庭に居並ぶなか、八田知家はなんと遅刻してくるのです。

しかもその理由は「所勞之由」。体調が悪かったというのです。

並みの御家人であれば到底許されない物言いです。

しかも、頼朝公は「依有可被仰合事等。被抑御進發之處遲參」、進発前に知家と打ち合わせたいことがあるので、皆を待たせていたのに遅れてきた、怠慢じゃないか、と恨み言をいいながらも、先頭としんがりの人選について知家に諮問するのです。

知家は原案の先頭畠山重忠に同意、しんがりに千葉介常胤を推挙し、常胤の乗馬までも細々と具申してすべて頼朝公に採用されています。

上洛勢の先頭としんがりといえば、鎌倉武士の名誉にかかわる最重要事項です。

これを体調不良で遅参した知家が、のうのうと差配しているのです。

そして、これに異をとなえる御家人はないようにみられます。

並大抵の存在感ではなく、御家人たちは一目も二目も置いていたことがわかります。

建久元年(1190年)の時点ですでにこのポジションを確保し、建久十年(1199年)頼朝公没後は「十三人の合議制」の一員となりましたが、これは智謀もさることながら、常陸国守護であったこと、頼朝公の乳母(寒河尼)の弟であることも大きかったとみられます。

頼家公絡みで一時期窮地に陥りかけたこともありましたがこれを巧みにこなし、有力御家人の座を嫡子・(小田)知重に順当に譲りました。

知重もまた優れ者で、すでに治承五年(1181年)に頼朝公より弓術の達人11人のなかに選ばれ、寝所の警備役に任じられています。

父子ともに能く連携して梶原景時の変、畠山重忠の乱、和田合戦を与党・北条義時方として対処し、とくに和田合戦は知重がその端緒を開いたといわれています。

常陸国守護の地位を知家から受け継ぎ、常陸国での地盤を固めています。

常陸国は従来、在庁官人系の常陸大掾家と常陸国守護家が並立してきましたが、気鋭の知重は常陸大掾の座までも狙いました。

安貞元年(1228年)幕府より「非分之望」としてこれを退けられたものの、八田氏嫡流筋の小田氏は常陸国守護職として戦国時代までその勢力を保ちました。

『沙石集』巻三第二話「忠言有感事」に、知家の発言とされる逸話が載っています。

「故鎌倉大臣(註.源頼朝公?、実朝公とも)殿、御上洛アルベキニ定マリナガラ。世間ノ人々内々歎キ申ス。子細聞コサ(?)被ルカニテ京上アルベシシヤ。イナヤノ評定有ケルニ。上ノ御気色ヲ恐レテ、コトニアラハレテ子細申ス人ナカリケルニ。故筑後ノ入道知家遅参ス。古キ人ナリ。異見申ベキ由御気色有ケレバ『天竺ニ獅子ト申候ナルハ、ケダ物(註.獣)ノ王ニテ候ナル故ニ。獣ヲ悩マサムト思心ナシトイヘドモ、カノホ(吠)ユル音(コエ)ヲキク獣。コトゴトク肝心ヲウシナヒ。或ハ命モ絶エ候ヘバ。君ハ人ヲ悩セント思食(召)ス。御心ナシト云ヘ共。民ノナゲキイカデカ候ハサラント申ゲレバ。御京上トマリヌト。仰下レテケリ。萬人掌(タナゴコロ)ヲ合テ悦ケリ。」

鎌倉将軍の上洛について人々は内心反対でしたが、将軍は乗り気で人々は畏れて意見もできずに無言で嘆くのみでした。

そこに遅れてやってきた八田知家は「百獣の王である獅子は、(べつに他の獣を悩まそうと思わずとも)その鳴き声だけで獣たちを恐れおののかせてしまいます。君主が人心を悩まそうと思っていなくとも、(将軍の上洛発言に対する)人民の畏れはどれほどのものでしょう。」と正面から将軍に諫言しました。

これを聞いた将軍は思い直して上洛をとりやめ、人々は手をあわせてこれを喜んだといいます。

人々が畏れて口にできない正論を、権威に屈せず堂々と論ぜられる知家の人柄がうかがわれます。

ここにも「遅参」の文字があります。

世間の決まり事に縛られず、信念に基づいて我が道をいくタイプの人間だったのではないでしょうか。

また、知家は謀反の疑いで常陸国に配流されていた頼朝公の異母弟・阿野全成を、頼家公の命を受けて下野国・益子で誅殺したとも伝わります。

主君の命ならば、たとえ前将軍の弟であっても躊躇なく誅殺するという苛烈さを、知家はこの重要な局面で示しています。

このような逸話から「鎌倉殿の13人」でのむやみに群れない孤高の人柄、そして上意であればなにをおいても冷徹かつ確実に実行するという必殺仕事人ぶりが描き出されたのではないでしょうか。

このあたりは配役の市原隼人が好演しています。

知家の鎌倉屋敷は大倉御所の南門外にあり、しばしば京からの使者の宿所になっています。

これは知家が京文化に通じていたためといわれます。

知家は神仏への信仰も篤く、筑後入道尊念とも称しました。→「筑後入道」の名乗りについてのWeb記事(NEWSつくば)

土浦市の真宗大谷派寺院、蓮光山 正定聚院 等覚寺の前身は知家の子・了信が開山した藤沢山 三教閣 極楽寺とされ、同山には知家寄進と伝わる銅鐘が残って「常陸三古鐘」のひとつに数えられ、国指定の重要文化財に指定されています。

茨城県筑西市松原の時宗寺院、如体山 広島院 新善光寺は、知家(朝家)の七男・知勝が出家して解意阿弥陀仏観鏡と名乗り、証空や一遍に学んで笠間の宍戸城近くに当山を建立し、文禄四年(1595年)当地に移転と伝わります。

また、Wikipediaによると、奥州合戦で捕虜になった樋爪俊衡を預けられましたが、一切の弁明もせずひたすら法華経を唱えつづける俊衡の姿に感銘を受け、頼朝公をうごかして俊衡を免罪させたといいます。

「親鸞聖人を訪ねて」真宗教団連合には「常陸の豪族八田一族には、阿弥陀仏信仰を持つ者が多く、常陸の守護であった八田知家や、その子・知重らは熱心な阿弥陀信仰者であった。」とあります。

「筑波山神社由緒」には「頼朝の異母弟、八田知家は筑波山麓に小田城を築き、且つ十男筑波八郎(明玄)をして筑波国造の名籍を継がしめ、筑波別当大夫に補しその支族筑波大膳を社司に任じて当神社に奉仕させた。」と記されています。

八田知家の墓所は笠間市平町の「宍戸清則家」墓地内の五輪石塔とされます。

宍戸氏の子孫である一木理兵衛が先祖供養のために新善光寺境内に建て、新善光寺が当地から現・筑西市松原に移転したので墓地が残ったものと伝わります。

【写真 上(左)】 筑波山

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 随神門

【写真 下(右)】 拝殿

以上挙げた寺社のうち、これまでに筆者が御朱印を拝受しているのは筑波山神社なので、筑波山神社の記事としました。

【写真 上(左)】 拝殿の扁額

【写真 下(右)】 御朱印の数々

筑波山神社については、見どころ多数でWebのガイドもたくさんあるので、まずは公式Webをご覧ください。(と、逃げる(笑))

授与所にて多種類の御朱印が授与されています。

【写真 上(左)】 御朱印帳

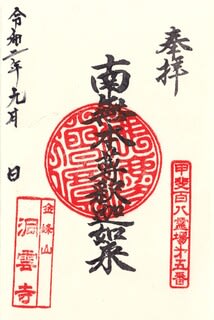

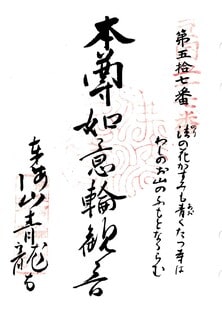

【写真 下(右)】 筑波山神社の御朱印

【写真 上(左)】 男体山御本殿の御朱印

【写真 下(右)】 女体山御本殿の御朱印

ケーブルカーとロープウェイがあるので、御神体の筑波山(男体山、女体山)への登拝をおすすめします。

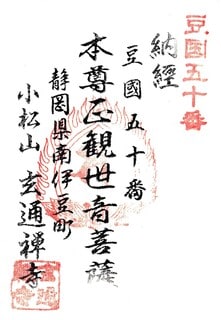

なお、坂東三十三観音第25番の筑波山 大御堂(御朱印拝受)も筑波山神社の別当であった筑波山 知足院 中禅寺(筑波山寺)の流れを汲むとされています。

【写真 上(左)】 筑波山 大御堂

【写真 下(右)】 筑波山 大御堂の御朱印

39.大聖山 金剛寺

〔源実朝公〕

神奈川県秦野市東田原1116

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所:関東九十一薬師霊場第24番

源実朝公は鎌倉幕府第3代征夷大将軍で、鎌倉幕府最後の源家将軍です。

建久三年(1192年)8月、父を頼朝公、母を正妻・北条政子として産まれ、乳母は政子の妹・阿波局、養育係は大弐局(甲斐源氏の有力者・加賀美遠光の娘)。

押しも押されぬ源家の御曹司で、幼名は千幡、別名を羽林、右府、鎌倉右大臣とも。

建仁三年(1203年)9月、比企能員の変により将軍職を追われた頼家公に替わり千幡(実朝公)は弱冠12歳で従五位下・征夷大将軍に補任され翌月に元服。

後鳥羽院の命名により実朝と称しました。

元久元年(1204年)、後鳥羽院の寵臣・坊門信清の娘(西八条禅尼/本覚尼)を正室に迎え皇室との関係を深めました。

(坊門信清は従三位・藤原信隆(藤原北家道隆流)の子で、後鳥羽帝の外祖父に当たります。)

『吾妻鏡』によると、正室は当初足利義兼の娘(北条時政の孫)が候補としてあげられていたものの、実朝公はこれを認めず京に使いを出して妻を求めたといいます。

元久二年(1205年)正五位下、建永元年(1206年)従四位下、承元元年(1207年)従四位上、同二年(1208年)正四位下、同三年(1209年)従三位・右近衛中将に任ぜられ公卿、建暦元年(1211年)正三位、同二年(1212年)従二位、同三年(1213年)正二位、同四年(1216年)には権中納言・左近衛中将、同六年(1218年)には権大納言・左近衛大将から右大臣へ昇りました。

父・頼朝公の最高位は右近衛大将なので、この時点で武家統領としては最高位に昇ったことになります。

あまりの昇進のはやさに大江広元などは官打ち(官職の位が能力より高くなりすぎ負担が増して不幸な目にあうこと)を危惧しましたが、実朝公はこの叙任を受けました。

実朝公の京・皇室志向の強さは、和歌への入れ込みからもうかがわれます。

もともと和歌の才に恵まれ、藤原定家の門下に入ったということもあり、家集『金槐和歌集』定家所伝本にはじつに663首の歌が収められ、『新勅撰和歌集』にも25首入集されています。(Wikipediaより)

当時の鎌倉屈指の文化人といえますが、反面、”文”より”武”を貴ぶ御家人との距離は開いてしまったのかもしれません。

しかし、御家人の”武”の象徴ともいえる和田義盛(初代侍所別当)との関係はすこぶるよかったと伝わり、これが御家人との感情的な橋渡しになっていたのかも。

建暦三年(1213年)2月、頼家公の遺児(栄実・千寿丸)を大将軍として北条義時を討とうという企て(泉親衡の乱)が勃発。

その中に和田義盛の子(義直、義重)がいたことは、実朝公の和田党への信頼を損ねるものだったかもしれません。

つづく同年5月の和田合戦で和田義盛を失った実朝公はおそらく落胆するとともに、北条氏に対抗する有力な後立てを失ったことにもなりました。

この後、自身が先導した渡宋計画が頓挫するなど、実朝公には暗い影がつきまといます。

ここで、源家(河内源氏)棟梁の血筋を整理してみると、

頼朝公は源家嫡流の義朝公の嫡子(正室:由良御前の子)。

頼朝公の嫡男は正室・北条政子の産んだ頼家公。三男は庶子・貞暁で高野山入山。

実朝公は母を政子とする嫡子だったので、頼家公のあとの源家嫡流を嗣ぎました。

頼家公には一幡、公暁、栄実、禅暁の男子が伝わります。

頼家公の正室は不詳とされ、誰もが源家嫡流を名乗れる不安定な状況だったのでは。

(将軍の正室が”不詳”とは考えにくく、なんらかの事情があったのかもしれません。)

一幡は比企能員の娘・若狭局の子で、建仁三年(1203年)の比企能員の変で命を落としています。

栄実(千寿丸)は法橋・一品房昌寛の娘で、建保元年(1213年)の泉親衡の乱を受けて自害。

禅暁は栄実(千寿丸)と同母とされ、公暁による実朝公暗殺を受けて承久二年(1220年)京で暗殺されたといいます。

公暁(善哉)は実母に諸説あり、『吾妻鏡』は足助(加茂)重長の娘の辻殿としています。

建保五年(1217年)6月、受戒先の園城寺(大津)から18歳で鎌倉に戻った時点では、頼家公の男子は公暁と禅暁のふたりのみとなっていました。

じつは、建永元年(1206年)、7歳の善哉(公暁)は尼御台政子の計らいで叔父実朝公の猶子となっています。

一般に猶子は養子と異なり家督や財産などの相続を目的としないとされますが、相続する場合もあります。

善哉(公暁)の乳母夫は有力御家人・三浦義村ということもあり、僧籍に入っていたとはいえ還俗して源家棟梁となるポテンシャルは充分もっていたものとみられます。

折しも、実子のない実朝公は京より後継者(次期将軍)の迎え入れを画策し、これに源家嫡流の血筋にある公暁が反発したことは大いに考えられます。

そして建保七年(1219年)1月27日の大雪の夜、ついに事が起こりました。

実朝公右大臣拝賀のための鶴岡八幡宮参詣の場で公暁が実朝公に斬りかかり、実朝公は命を落としました。享年28。

実朝公を討ち取った公暁はすぐさま乳母夫の三浦義村に「我は東国の大将軍。その準備をせよ」との使いを出し、義村はこれに「お迎えの者をお送ります」と回答。

しかし、義村は北条義時にこの事を告げ、義時は公暁誅殺を決断しました。

義村の迎えが来ないことにしびれをきらした公暁は、雪中鶴岡八幡宮の裏山を登り、義村邸に向かう途中で討手に遭遇、斬り散らしつつ義村邸までたどり着いたもののここで力尽き討ち取られたと伝わります。

この事件はふるくから「日本史屈指のナゾ」とされ、『吾妻鑑』『愚管抄』に犯行を示唆する記述や不可解な記述があることから、その動機についてさまざまな説が唱えられてきました。

犯行を示唆する記述や不可解な記述とは、たとえば

・公暁が「親の敵はかく討つぞ」と叫びつつ斬りかかったこと。

・公暁は源仲章も斬り殺したが、『愚管抄』にはこれを北条義時と誤ったものだという記載があること。

・北条義時は供奉の予定だったが、途中で具合が悪いといい、その役を源仲章に譲ったこと。

などがあげられます。

公暁の犯行については

1.公暁個人の野心による単独犯行説

2.公暁と乳母夫の三浦義村が連携し北条打倒をねらったとする説

3.北条義時が公暁をそそのかしたという説

4.将軍親裁(京への接近)を強める実朝公に対する鎌倉御家人共謀反抗説

などが見られます。

なかでもよく唱えられてきたのは「野心家の三浦義村が政権奪取をもくろみ、公暁をそそのかして義時と実朝公暗殺を狙ったものの、義時が事前に察知して退去したため企ては成就せずと見切り、公暁を裏切った。」という説です。

もしこれが事実とすれば、この時期の義時の振る舞いからして(直前で寝返ったとしても)義村を赦しておくはずはなく、義村がその後も義時の盟友として幕府重鎮の地位を保ったことから考えると無理がある、という見解も示されています。

(ただし、三浦党は宝治元年(1247年)5代執権時頼の代の「宝治合戦」で北条氏と安達景盛らに滅ぼされています。)

三浦氏の影は実朝公の供養においても感じられます。

実朝公の亡骸は、勝長寿院(大御堂、鎌倉雪の下、廃寺)に葬られたとされます。

しかし首級はみつからず、その首級は公暁の追っ手の三浦氏の家人・武常晴が護持し、秦野の金剛寺、ないしはそのそばの御首塚に葬ったといわれます。

墓所は壽福寺(鎌倉・扇ガ谷)境内に掘られたやぐらの内の石層塔とされ、隣は母・政子の墓とされます。

【写真 上(左)】 壽福寺

【写真 下(右)】 壽福寺の御朱印(御本尊)

また、高野山内の金剛三昧院は政子の発願で、実朝公菩提のために創建とされます。

神社では鶴ヶ岡八幡宮境内の柳営社の御祭神が源実朝公(源實朝命)でした。

明治に入り柳営社は現在の白旗神社に合祀され、父・源頼朝公(源頼朝命)とともに御鎮座されています。

拝殿前の立札には「白旗神社 御祭神 源頼朝命 源實朝命」と明記されています。

【写真 上(左)】 白旗神社の鳥居

【写真 下(右)】 白旗神社

【写真 上(左)】 白旗神社の立札

【写真 下(右)】 白旗神社の御朱印(正月限定)

寿福寺については情報も多いので、ここでは秦野の金剛寺をご紹介します。

秦野市観光協会のWebには「金剛寺は(中略)鎌倉時代に武常晴が3代将軍源実朝の御首を当寺に持参して埋葬したことに始まるといわれています。 退耕行勇を招いて木造の五輪等を建て実朝の供養をしました。その後、実朝の法号金剛寺殿にちなみ、金剛寺と改めました。1250年(建長2年)に、波多野忠綱が実朝の33回忌のため再興しました。本堂には、源実朝像が安置されています。」とあります。

三浦氏の家臣・武常晴が、実朝公の御首を当寺に持参し供養したというのです。

また『関東九十一お薬師霊場めぐり』(佛教文化振興会)には以下のとおりあります。

「草創は平安時代中頃、丹沢修験より起こった真言宗系寺院で、建長二年(1250年)波多野忠綱が実朝公菩提のため、鎌倉の名僧・退耕行勇禅師を請じて開山。」

波多野忠綱といえば、和田合戦の褒賞で先陣をめぐって三浦義村と争い、実朝公の御前で義村と対決し自身の功を勝ち取りましたが、「(あきらかに)先陣の忠綱を見落とした義村は盲目」との罵倒が咎められ褒賞は与えられなかったという人物です。

いわば、三浦義村と反目した御家人の一人といえましょう。

波多野氏は佐伯氏流ともいわれ、源頼義公の相模守補任の際に目代として相模国へ下向したのが起こりとされ、朝廷内でも高い位を誇ったとされます。

このような家柄とゆたかな秦野盆地を本拠とする軍事力から、「三浦なにするものぞ」という気概が生まれたのかもしれません。

それにしても、三浦氏家臣の武常晴が、三浦義村の仇敵ともいえる波多野忠綱ゆかりの金剛寺に将軍・実朝公の首級を葬るというのはどうにも理解しがたい流れです。

秦野市のWeb資料には「武常晴は三浦氏が公暁を討ち取るために差し向けた家臣の中の一人で、公暁との戦いの中、偶然に実朝の御首を手に入れました。その後、何らかの理由により首を主人である三浦氏のところへ持ち帰らず、当時三浦氏と仲の悪かった波多野氏を頼り埋葬したと伝えられています。」と記されています。

公暁-三浦義村/実朝公-波多野忠綱というラインがあって、武常晴が実朝公を追悼して反三浦の波多野忠綱に託したということならばこのような流れも説明はつくのですが、それもいまとなっては闇のなかです。

なお、実朝公の正室・西八条禅尼(本覚尼)は、子は設けなかったものの実朝公との仲はよかったと伝わります。

建保七年(1219年)1月、実朝公暗殺の翌日には壽福寺にて出家し京に戻りました。

承久三年(1221年)の承久の乱で兄(坊門忠信、忠清)たちが幕府と敵対して敗北した際、西八条禅尼の嘆願によって死罪を免がれたと伝わります。

九条大宮に遍照心院(現.大通寺)を建立して夫・実朝公の菩提を弔い、文永十一年(1274年)秋、享年82で逝去しています。

頼家公の息女・竹御所は建保四年(1216年)、祖母・北条政子の命で実朝公の正室・西八条禅尼の猶子となりました。

実朝公暗殺後、西八条禅尼が京に戻ったのちは政子の庇護のもと鎌倉で暮らし寛喜二年(1230年)、29歳で第4代将軍藤原頼経に嫁ぎました。

北条政子逝去(嘉禄元年(1225年))ののち、 頼朝公嫡流の血が将軍家に入ったことは御家人たちにとって明るい出来事であり、竹御所は政子の後継者として鎌倉御家人たちの結束の柱になったとも伝わります。

Wikipediaでは、竹御所が二所権現(伊豆山神社・箱根権現)に奉幣使を立てていますが、これは鎌倉殿将軍固有の祭祀権に属するものであり、竹御所の立場は鎌倉殿に準じるものであったという説が紹介されています。

しかし竹御所は4年後に懐妊したものの男児を死産し、本人も逝去しました。享年33と伝わります。

これにより源家の直系子孫は断絶し、鎌倉御家人たちはついに源家嫡流のカリスマを失いました。

金剛寺は秦野市の北側山手の田原地区にある禅宗の古刹です。

関東九十一薬師霊場第24番の札所なので、巡拝で訪れる方もいるかと思います。

【写真 上(左)】 山門と六地蔵

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 阿弥陀堂

山門は切妻屋根本瓦葺様の銅板葺の四脚門。左手前に寺号標、右手覆屋内に六地蔵。

参道はかなり長く、手前右手に阿弥陀堂と地主神とみられる稲荷大明神。

禅刹らしく、山内はすっきりと整備され、きもちのよい参拝ができます。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 本堂

参道正面に寄棟造流れ向拝の本堂が端正な堂容を見せています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股で装飾はすくなくシンプルですが、禅堂らしい力づよさを感じます。

向拝上部に「実相殿」の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

御本尊の釋迦牟尼佛は四尺八寸の木彫坐像で鎌倉期運慶の作と伝わり、現在は鎌倉国宝館に収蔵の模様です。

阿弥陀堂には堂宇本尊の阿弥陀三佛尊と別尊の薬師如来が奉安されています。

阿弥陀三佛尊は藤原時代の作とされ、源頼朝公が奥州征伐の際、奥州白河関で心蓮法師より献上された尊佛と伝わります。

神奈川新聞Webによると、秦野市重要文化財に指定され、実朝公の「念持仏」として伝わる尊像のようです。

薬師霊場札所本尊の薬師如来は奈良時代・伝行基の作とされる木彫坐像の丈六佛で、かつて裏山山頂にあった東照院の御本尊と伝わるものです。

実朝公の御首塚は金剛寺の南側、田原ふるふさと公園の北隣りにあり、秦野市の指定史跡となっています。

入口には実朝公の和歌が刻まれ、歌碑のおくに石造の五輪塔がおかれています。

現在、鎌倉国宝館に収蔵されている「実朝の木造五輪塔」は金剛寺の所有で、この御首塚に安置されていたものです。

毎年11月23日には御首塚および田原ふるさと公園で実朝まつりが開催され、実朝公の供養が手厚く施されています。

~ 世の中は つねにもがもな なぎさこぐ あまの小舟の 綱手かなしも ~

(百人一首93番、鎌倉右大臣)

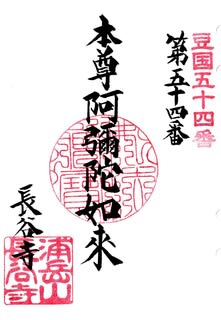

御朱印は庫裡にて拝受しました。

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 薬師霊場(薬師瑠璃光如来)の御朱印

ps.

中野区上高田の恵日山 金剛寺(旧:江戸小日向郷金杉村)も実朝公ゆかりの寺院とされますが、御朱印は授与されていない模様です。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-7へつづく。

【 BGM 】

■ Sailing - Christopher Cross

■ Waiting For A Star To Fall - Boy Meets Girl

■ Stay With Me - Boggy Caldwell

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 甲斐百八霊場の御朱印-1

以前UPした記事ですが、ゆかりのある武将などのデータ(伝承含む)を加えてリニューアルUPします。

字数オーバーになったので、2つに分割します。

第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1

第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2

甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。

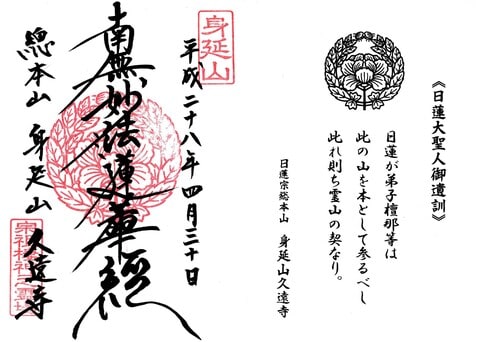

霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。

札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。

先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。

なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。

ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。

専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。

ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。

札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。

(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)

なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。

ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。

第1番 定額山 善光寺

甲府市善光寺3-36-1

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 善光寺如来(阿弥陀三尊)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第67番、府内観音札所第7番

・武田信玄公(信濃善光寺から移して建立)、加藤遠江守光泰(墓所)

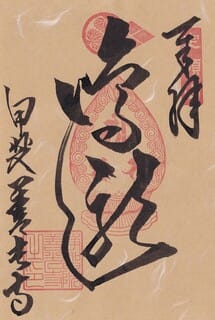

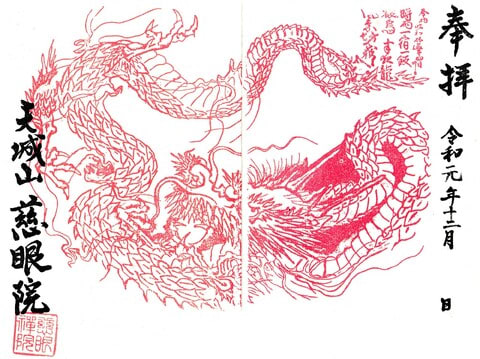

〔鳴き龍の御朱印〕

第2番 岩泉山 寂静院 光福寺

甲府市横根町1110

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐国三十三番観音札所第21番、第22番

・新羅三郎義光公(開創)、武田信玄公(再建)

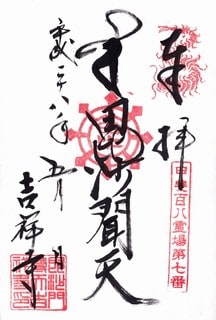

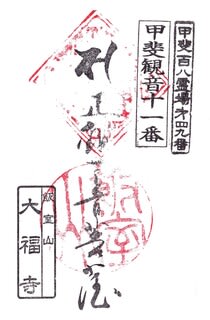

【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第21番)の御朱印〕

【下(右)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第22番)の御朱印〕

第3番 松本山 大蔵経寺

笛吹市石和町松本610

真言宗智山派

御本尊 不動明王

札所本尊 不動明王

他札所 石和温泉郷七福神(寿老人)

・武田信成公(武田氏8代当主、諸堂建立)、徳川氏(祈願所)

第4番 龍石山 永昌院

山梨市矢坪1088

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第69番

・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)

第5番 金峰山 洞雲寺

山梨市牧丘町北原1117

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第33番

・安田義定・西保義安父子(菩提)、渡瀬志摩守清満(開創)、加藤遠江守光泰(中興開基)

第6番 妙高山 普門寺

山梨市牧丘町西保下3631

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・安田義定(祈願寺)

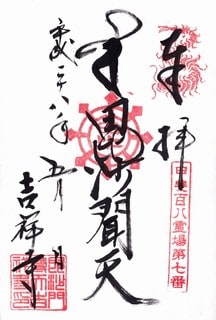

第7番 徳和山 吉祥寺

山梨市三富徳和2

真言宗智山派

御本尊 毘沙門天

札所本尊 毘沙門天

他札所 甲州東郡七福神(毘沙門天)

・武田信光公(武田氏2代当主、開創)、武田信玄公(再興)、武田百足衆

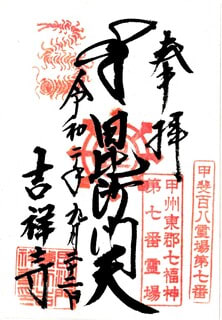

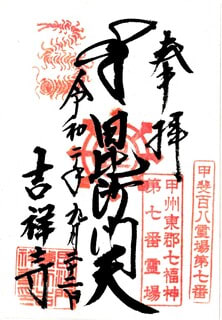

〔甲州東郡七福神(毘沙門天)の御朱印〕

第8番 高橋山 放光寺

甲州市藤木2438

真言宗智山派

御本尊 大日如来

札所本尊 大日如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)

・安田氏(菩提寺)、保田宗雪(中興開基)

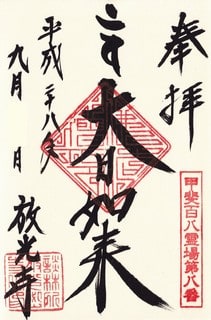

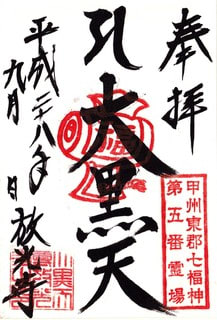

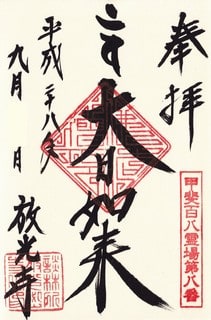

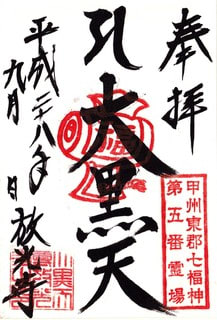

【上(左)】 〔甲州東郡七福神(大黒天)の御朱印〕

【下(右)】 〔天弓愛染明王の御朱印〕

第9番 乾徳山 恵林寺

甲州市小屋敷2280

臨済宗妙心寺派

御本尊 大日如来

札所本尊 大日如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第73

・二階堂貞藤(道蘊)(草創)、武田信玄公(菩提寺)

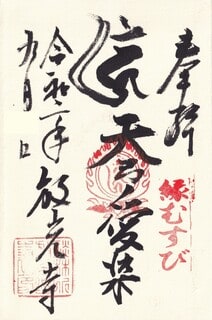

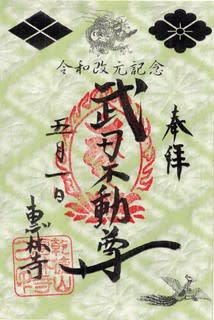

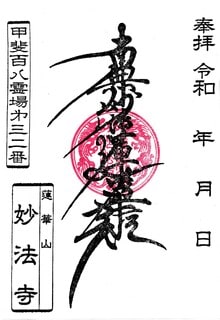

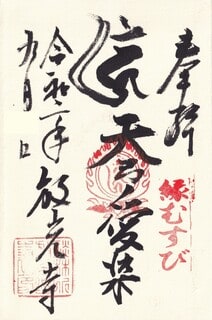

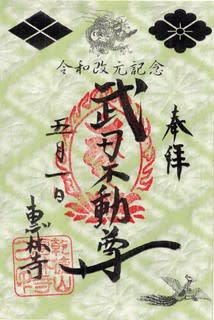

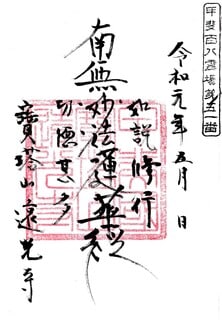

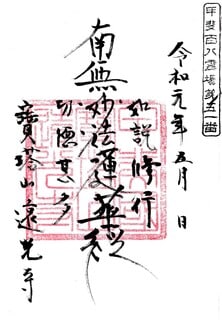

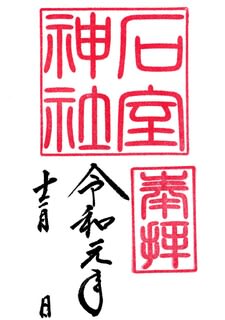

〔令和改元記念の御朱印〕

第10番 天龍山 慈雲寺

甲州市塩山中萩原352

臨済宗妙心寺派

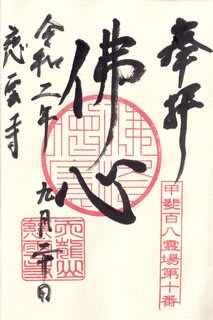

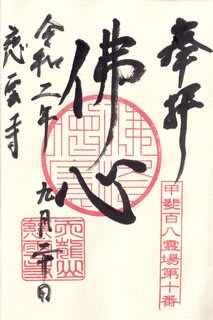

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

第11番 裂石山 雲峰寺

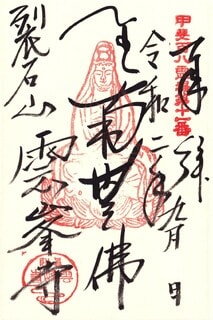

甲州市塩山上萩原2678

臨済宗妙心寺派

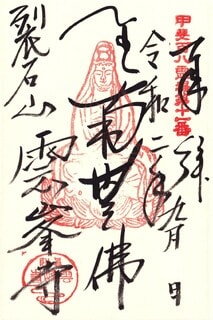

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第75番、甲斐国三十三番観音札所第16番

・武田氏(祈願寺)、武田信虎公(武田氏15代当主、再興)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第12番 塩山 向嶽寺

臨済宗向嶽寺派本山

甲州市上於曽2026

御本尊 観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番

・武田信虎公(武田氏8代当主、寄進再興)

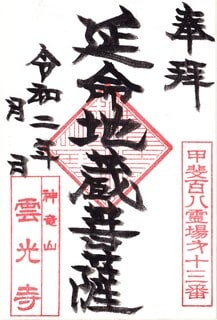

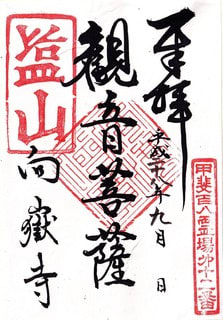

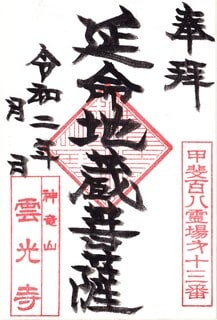

第13番 神竜山 雲光寺

山梨市下井尻673

臨済宗妙心寺派

御本尊 観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番

・安田義定(開基、墓所)

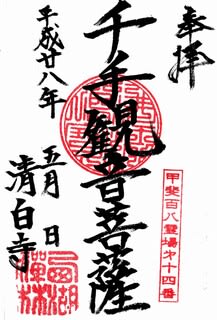

第14番 海涌山 清白寺

山梨市三ヶ所620

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

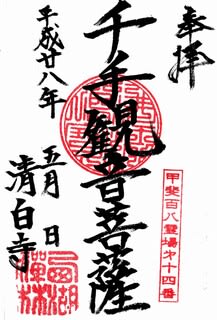

札所本尊 千手観世音菩薩

・足利尊氏公(開基)

第15番 休息山 立正寺

甲州市勝沼町休息1713

日蓮宗

御首題

・徳川氏(寄進)、田安家(寄進)

第16番 等々力山 万福寺(杉之御坊)

甲州市勝沼町等々力1289

真宗本願寺派

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・足利将軍家(祈願所)

第17番 菱渓山 上宮院 三光寺

甲州市勝沼町菱山928

真宗本願寺派

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・武田治郎左衛門(寄進)

第18番 柏尾山 大善寺

甲州市勝沼町勝沼3559

真言宗智山派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第77番、甲州東郡七福神(弁財天)

・三枝守国(氏寺、墓所)、北条貞時(再興)

〔甲州東郡七福神(弁財天)の御朱印〕

第19番 天童山 景徳院

甲州市大和町田野389

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

(御朱印揮毫) 武田勝頼公廟所

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第2番

・武田勝頼公、武田信勝公(自刃の地、菩提所)

第20番 天目山 棲雲寺

甲州市大和町木賊122

臨済宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第1番

・武田家(菩提寺)、武田信満公(武田氏10代当主、墓所)

〔摩利支天の御朱印〕

第21番 安寧山 保福寺

上野原市上野原3400

曹洞宗

御本尊 地蔵菩薩

札所本尊 地蔵菩薩

・加藤丹後守景忠(上野原城城主、開基)

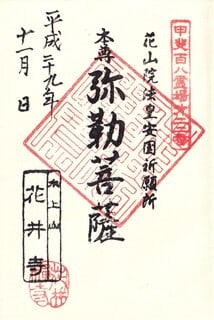

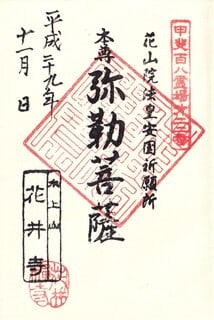

第22番 水上山 花井寺

大月市七保町下和田1219

臨済宗向嶽寺派

御本尊 弥勒菩薩

札所本尊 弥勒菩薩

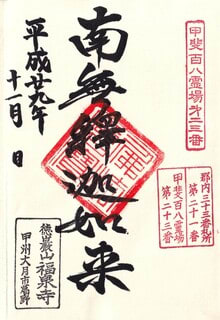

第23番 徳巌山 福泉寺

大月市七保町葛野1695

臨済宗建長寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 郡内三十三番観音霊場第21番

第24番 岩殿山 真蔵院

大月市賑岡町岩殿160(地図)

真言宗智山派

御本尊 千手観世音菩薩

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第5番、甲斐国三十三番観音札所第30番、郡内三十三番観音霊場第20番

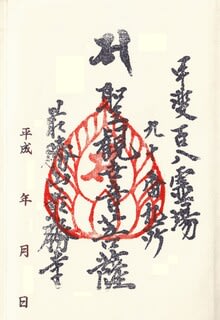

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第25番 大儀山 長生寺

都留市下谷2954

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第8番、都留七福神(弁財天)

・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)、小山田信有、鳥居成次、秋元泰朝(いずれも護持、あるいは菩提所)

〔都留七福神(弁財天)の御朱印〕

第26番 大幡山 広教寺

都留市大幡1541

曹洞宗

御本尊 地蔵菩薩

札所本尊 地蔵菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第10番、都留七福神(福禄寿)

・源頼家公(開基本願)

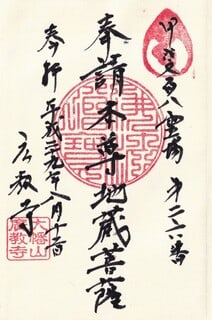

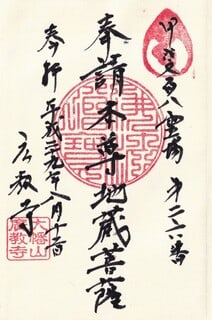

第27番 金鼇山 宝鏡寺

都留市桂町1047

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第11番

・鶏岳永金(執権北条重時の九男、開山)

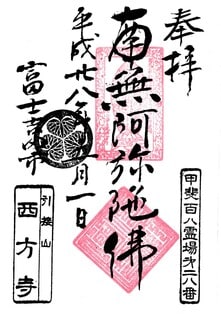

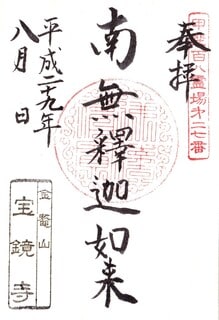

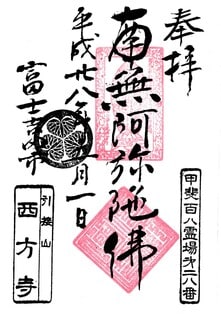

第28番 引接山 西方寺

富士吉田市小明見2058

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 郡内三十三番観音霊場第8番

・祖底禅師(新田大炊助義重の五男、開山)

第29番 水上山 月江寺

富士吉田市下吉田869

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第13番

第30番 吉積山 西念寺

富士吉田市上吉田7-7-1

時宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第14番、郡内三十三番観音霊場第13番

第31番 醫王山 承天寺

忍野村内野192

臨済宗妙心寺派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 郡内三十三番観音霊場第9番

・畠山重忠(寄進)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

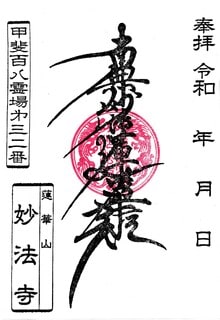

第32番 蓮華山 妙法寺

富士河口湖町小立692

法華宗本門流

御首題

第33番 霊鷲山 常在寺

富士河口湖町小立139

法華宗本門流

御首題

・秋元但馬守(谷村城主、寄進)

第34番 竜玉山 称願寺

笛吹市御坂町上黒駒2969

時宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第15番

第35番 妙亀山 広厳院

笛吹市一宮町金沢227-1

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第16番

・降矢対馬守(開基)、武田信昌公(武田氏13代当主、寄進整備)

第36番 塩田山 超願寺

笛吹市一宮町塩田818

真宗大谷派

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・下間頼竜(所縁)

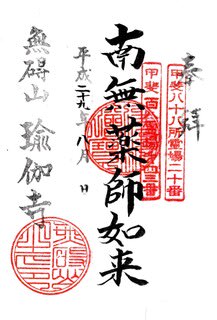

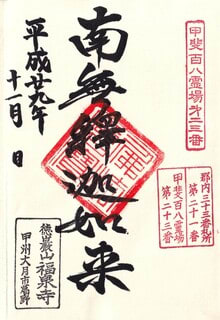

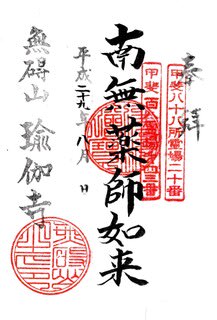

第37番 護国山 国分寺

笛吹市一宮町国分197-1

臨済宗妙心寺派

御本尊 阿弥陀如来・薬師如来

札所本尊 阿弥陀如来・薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第18番

・武田信玄公(寄進)

第38番 金剛山 慈眼寺

笛吹市一宮町末木336

真言宗智山派

御本尊 千手観世音菩薩

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第17番

・武田氏(祈願所)

第39番 鵜飼山 遠妙寺

笛吹市石和町市部1016

日蓮宗

御首題

他札所 石和温泉郷七福神(大黒天)

〔石和温泉郷七福神(大黒天)の御朱印〕

第40番 大野山 福光園寺

笛吹市御坂町大野2027

真言宗智山派

御本尊 不動明王

札所本尊 不動明王

・大野対馬守重包(中興開基)、三枝氏(所縁)

第41番 宝樹山 広済寺

笛吹市八代町奈良原865

臨済宗向嶽寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

・武田信春公(武田氏9代当主、中興)

第42番 慧光山 定林寺

笛吹市八代町南747

日蓮宗

御首題

第43番 無碍山 瑜伽寺

笛吹市八代町永井1543

臨済宗向嶽寺派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第20番

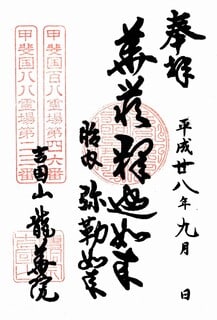

第44番 長国山 聖應寺

笛吹市境川町大黒坂1090

臨済宗向嶽寺派

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第21番

・黒坂五郎信光(寄進)

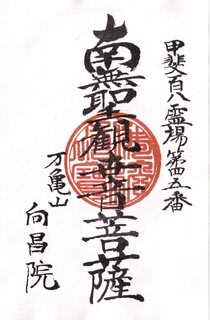

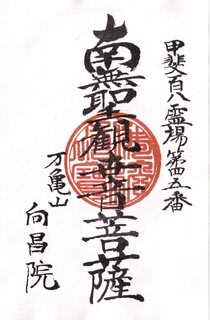

第45番 万亀山 向昌院

笛吹市境川町藤垈363

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

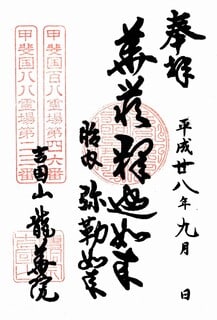

第46番 吉国山 龍華院

甲府市上曽根町4042

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第23番

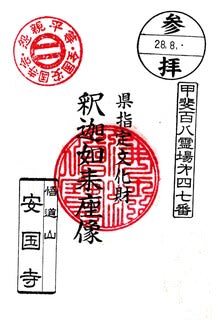

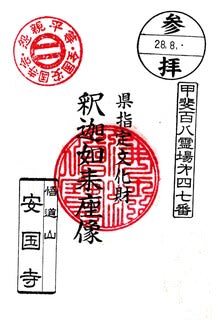

第47番 悟道山 安国寺

甲府市心経寺町1200

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

・足利尊氏公・直義兄弟(発願)

第48番 七覚山 円楽寺

甲府市右左口町4104

真言宗智山派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第24番

・源頼朝公(六角堂創建、祈願所)

第49番 飯室山 大福寺

中央市大鳥居1621

真言宗智山派

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

他札所 甲斐国三十三番観音札所第11番

・飯室禅師光厳(武田信義公(武田氏初代当主)の孫、再興)、浅利与一義成(所縁)

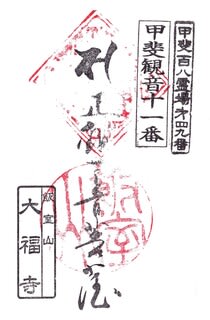

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

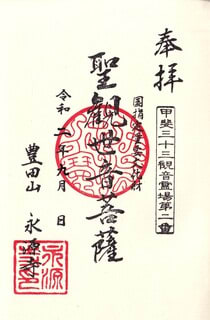

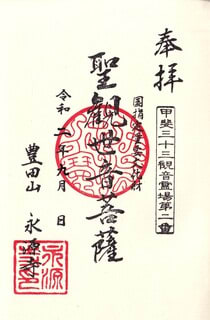

第50番-1 豊田山 永源寺

中央市下河東880

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第86番、甲斐国三十三番観音札所第2番

・加藤梵玄(開基)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

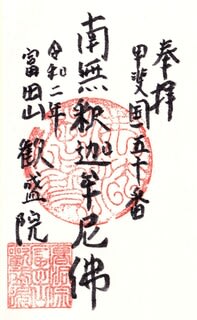

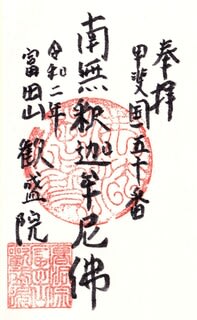

第50番-2 富田山 歓盛院

中央市下三條88

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第85番

・秋山太郎光朝(開基)、富田対馬守範良(寄進)

字数オーバーになったので、2つに分割します。

第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1

第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2

甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。

霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。

札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。

先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。

なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。

ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。

専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。

ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。

札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。

(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)

なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。

ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。

第1番 定額山 善光寺

甲府市善光寺3-36-1

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 善光寺如来(阿弥陀三尊)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第67番、府内観音札所第7番

・武田信玄公(信濃善光寺から移して建立)、加藤遠江守光泰(墓所)

〔鳴き龍の御朱印〕

第2番 岩泉山 寂静院 光福寺

甲府市横根町1110

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐国三十三番観音札所第21番、第22番

・新羅三郎義光公(開創)、武田信玄公(再建)

【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第21番)の御朱印〕

【下(右)】 〔甲斐国三十三番観音札所(第22番)の御朱印〕

第3番 松本山 大蔵経寺

笛吹市石和町松本610

真言宗智山派

御本尊 不動明王

札所本尊 不動明王

他札所 石和温泉郷七福神(寿老人)

・武田信成公(武田氏8代当主、諸堂建立)、徳川氏(祈願所)

第4番 龍石山 永昌院

山梨市矢坪1088

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第69番

・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)

第5番 金峰山 洞雲寺

山梨市牧丘町北原1117

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第33番

・安田義定・西保義安父子(菩提)、渡瀬志摩守清満(開創)、加藤遠江守光泰(中興開基)

第6番 妙高山 普門寺

山梨市牧丘町西保下3631

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・安田義定(祈願寺)

第7番 徳和山 吉祥寺

山梨市三富徳和2

真言宗智山派

御本尊 毘沙門天

札所本尊 毘沙門天

他札所 甲州東郡七福神(毘沙門天)

・武田信光公(武田氏2代当主、開創)、武田信玄公(再興)、武田百足衆

〔甲州東郡七福神(毘沙門天)の御朱印〕

第8番 高橋山 放光寺

甲州市藤木2438

真言宗智山派

御本尊 大日如来

札所本尊 大日如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第72番、甲州東郡七福神(大黒天)

・安田氏(菩提寺)、保田宗雪(中興開基)

【上(左)】 〔甲州東郡七福神(大黒天)の御朱印〕

【下(右)】 〔天弓愛染明王の御朱印〕

第9番 乾徳山 恵林寺

甲州市小屋敷2280

臨済宗妙心寺派

御本尊 大日如来

札所本尊 大日如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第73

・二階堂貞藤(道蘊)(草創)、武田信玄公(菩提寺)

〔令和改元記念の御朱印〕

第10番 天龍山 慈雲寺

甲州市塩山中萩原352

臨済宗妙心寺派

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

第11番 裂石山 雲峰寺

甲州市塩山上萩原2678

臨済宗妙心寺派

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第75番、甲斐国三十三番観音札所第16番

・武田氏(祈願寺)、武田信虎公(武田氏15代当主、再興)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第12番 塩山 向嶽寺

臨済宗向嶽寺派本山

甲州市上於曽2026

御本尊 観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番

・武田信虎公(武田氏8代当主、寄進再興)

第13番 神竜山 雲光寺

山梨市下井尻673

臨済宗妙心寺派

御本尊 観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第74番

・安田義定(開基、墓所)

第14番 海涌山 清白寺

山梨市三ヶ所620

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 千手観世音菩薩

・足利尊氏公(開基)

第15番 休息山 立正寺

甲州市勝沼町休息1713

日蓮宗

御首題

・徳川氏(寄進)、田安家(寄進)

第16番 等々力山 万福寺(杉之御坊)

甲州市勝沼町等々力1289

真宗本願寺派

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・足利将軍家(祈願所)

第17番 菱渓山 上宮院 三光寺

甲州市勝沼町菱山928

真宗本願寺派

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・武田治郎左衛門(寄進)

第18番 柏尾山 大善寺

甲州市勝沼町勝沼3559

真言宗智山派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第77番、甲州東郡七福神(弁財天)

・三枝守国(氏寺、墓所)、北条貞時(再興)

〔甲州東郡七福神(弁財天)の御朱印〕

第19番 天童山 景徳院

甲州市大和町田野389

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

(御朱印揮毫) 武田勝頼公廟所

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第2番

・武田勝頼公、武田信勝公(自刃の地、菩提所)

第20番 天目山 棲雲寺

甲州市大和町木賊122

臨済宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第1番

・武田家(菩提寺)、武田信満公(武田氏10代当主、墓所)

〔摩利支天の御朱印〕

第21番 安寧山 保福寺

上野原市上野原3400

曹洞宗

御本尊 地蔵菩薩

札所本尊 地蔵菩薩

・加藤丹後守景忠(上野原城城主、開基)

第22番 水上山 花井寺

大月市七保町下和田1219

臨済宗向嶽寺派

御本尊 弥勒菩薩

札所本尊 弥勒菩薩

第23番 徳巌山 福泉寺

大月市七保町葛野1695

臨済宗建長寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 郡内三十三番観音霊場第21番

第24番 岩殿山 真蔵院

大月市賑岡町岩殿160(地図)

真言宗智山派

御本尊 千手観世音菩薩

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第5番、甲斐国三十三番観音札所第30番、郡内三十三番観音霊場第20番

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第25番 大儀山 長生寺

都留市下谷2954

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第8番、都留七福神(弁財天)

・武田信昌公(武田氏13代当主、開基)、小山田信有、鳥居成次、秋元泰朝(いずれも護持、あるいは菩提所)

〔都留七福神(弁財天)の御朱印〕

第26番 大幡山 広教寺

都留市大幡1541

曹洞宗

御本尊 地蔵菩薩

札所本尊 地蔵菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第10番、都留七福神(福禄寿)

・源頼家公(開基本願)

第27番 金鼇山 宝鏡寺

都留市桂町1047

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第11番

・鶏岳永金(執権北条重時の九男、開山)

第28番 引接山 西方寺

富士吉田市小明見2058

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 郡内三十三番観音霊場第8番

・祖底禅師(新田大炊助義重の五男、開山)

第29番 水上山 月江寺

富士吉田市下吉田869

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第13番

第30番 吉積山 西念寺

富士吉田市上吉田7-7-1

時宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第14番、郡内三十三番観音霊場第13番

第31番 醫王山 承天寺

忍野村内野192

臨済宗妙心寺派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 郡内三十三番観音霊場第9番

・畠山重忠(寄進)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第32番 蓮華山 妙法寺

富士河口湖町小立692

法華宗本門流

御首題

第33番 霊鷲山 常在寺

富士河口湖町小立139

法華宗本門流

御首題

・秋元但馬守(谷村城主、寄進)

第34番 竜玉山 称願寺

笛吹市御坂町上黒駒2969

時宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第15番

第35番 妙亀山 広厳院

笛吹市一宮町金沢227-1

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第16番

・降矢対馬守(開基)、武田信昌公(武田氏13代当主、寄進整備)

第36番 塩田山 超願寺

笛吹市一宮町塩田818

真宗大谷派

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・下間頼竜(所縁)

第37番 護国山 国分寺

笛吹市一宮町国分197-1

臨済宗妙心寺派

御本尊 阿弥陀如来・薬師如来

札所本尊 阿弥陀如来・薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第18番

・武田信玄公(寄進)

第38番 金剛山 慈眼寺

笛吹市一宮町末木336

真言宗智山派

御本尊 千手観世音菩薩

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第17番

・武田氏(祈願所)

第39番 鵜飼山 遠妙寺

笛吹市石和町市部1016

日蓮宗

御首題

他札所 石和温泉郷七福神(大黒天)

〔石和温泉郷七福神(大黒天)の御朱印〕

第40番 大野山 福光園寺

笛吹市御坂町大野2027

真言宗智山派

御本尊 不動明王

札所本尊 不動明王

・大野対馬守重包(中興開基)、三枝氏(所縁)

第41番 宝樹山 広済寺

笛吹市八代町奈良原865

臨済宗向嶽寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

・武田信春公(武田氏9代当主、中興)

第42番 慧光山 定林寺

笛吹市八代町南747

日蓮宗

御首題

第43番 無碍山 瑜伽寺

笛吹市八代町永井1543

臨済宗向嶽寺派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第20番

第44番 長国山 聖應寺

笛吹市境川町大黒坂1090

臨済宗向嶽寺派

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第21番

・黒坂五郎信光(寄進)

第45番 万亀山 向昌院

笛吹市境川町藤垈363

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

第46番 吉国山 龍華院

甲府市上曽根町4042

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第23番

第47番 悟道山 安国寺

甲府市心経寺町1200

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

・足利尊氏公・直義兄弟(発願)

第48番 七覚山 円楽寺

甲府市右左口町4104

真言宗智山派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第24番

・源頼朝公(六角堂創建、祈願所)

第49番 飯室山 大福寺

中央市大鳥居1621

真言宗智山派

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

他札所 甲斐国三十三番観音札所第11番

・飯室禅師光厳(武田信義公(武田氏初代当主)の孫、再興)、浅利与一義成(所縁)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第50番-1 豊田山 永源寺

中央市下河東880

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第86番、甲斐国三十三番観音札所第2番

・加藤梵玄(開基)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第50番-2 富田山 歓盛院

中央市下三條88

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第85番

・秋山太郎光朝(開基)、富田対馬守範良(寄進)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 甲斐百八霊場の御朱印-2

以前UPした記事ですが、ゆかりのある武将などのデータ(伝承含む)を加えてリニューアルUPします。

字数オーバーになったので、2つに分割します。

第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1

第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2

甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。

霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。

札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。

先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。

なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。

ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。

専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。

ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。

札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。

(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)

なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。

ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。

第51番 宝塔山 遠光寺

甲府市伊勢2-2-3

日蓮宗

御首題

・加賀美遠光(菩提寺)

第52番 住吉山 千松院

甲府市相生3-8-9

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 府内観音札所第1番

・武田氏(水難除け祈願所)

第53番 稲久山 一蓮寺

甲府市太田町5-16

単立

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第63番

・一条忠頼(武田信義公嫡男、菩提)、一条信長(再興)

第54番 広教山 信立寺

甲府市若松町6-5

日蓮宗

御首題

・武田信虎公(武田氏15代当主、建立)

第55番 功徳山 尊躰寺

甲府市城東1-13-17

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 真向如来御尊影(阿弥陀如来)

・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、大久保長安(所縁)

第56番 法蓋山 東光寺

甲府市東光寺3-7-37

臨済宗妙心寺派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・新羅三郎義光公(建立、祈願所)、藍田上人(信玄公の伯父、住職)、武田義信公(墓所)、諏訪頼重(墓所)、柳沢家(甲府城主、寄進)

第57番 定林山 能成寺

甲府市東光寺町2153

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

第58番 瑞雲山 長禅寺

甲府市愛宕町208

単立

御本尊 釈迦如来

札所本尊 不明

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第64番、甲斐国三十三番観音札所第9番、府内観音札所第9番

・大井夫人(信玄公の生母、墓所)

第59番 万年山 大泉寺

甲府市古府中町5015

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第62番

・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、信虎公、信玄公、勝頼公三代(墓所)、浅野家(外護)、柳沢家(外護)

第60番 瑞巌山 圓光院

甲府市岩窪町500-1

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

・三条夫人(信玄公正室、開基、墓所)、信玄公(守り本尊護持)

第61番 万松山 積翠寺

甲府市上積翠寺町984

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来(御朱印尊格:信玄公誕生寺)

・武田信玄公生誕の地

第62番 金剛福聚山 法泉寺

甲府市和田町2595-4

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第32番

・武田信武公(武田氏7代当主、開基、菩提寺)、武田勝頼公(菩提寺)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

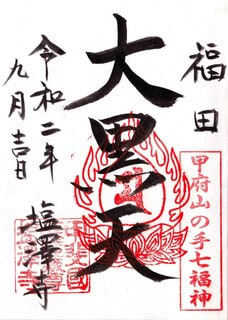

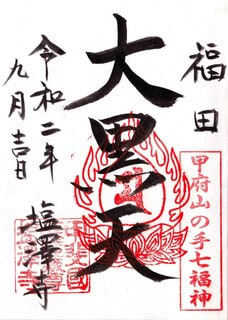

第63番 福田山 塩澤寺

甲府市湯村3-17-2

真言宗智山派

御本尊 地蔵菩薩

札所本尊 地蔵菩薩

他札所 山の手七福神めぐり(大黒天)

〔山の手七福神めぐり(大黒天)の御朱印〕

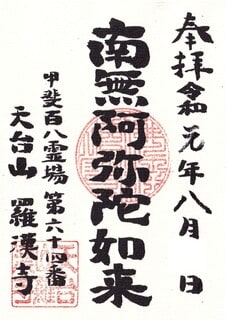

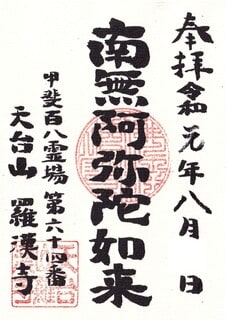

第64番 天台山 羅漢寺

甲斐市吉沢4835

曹洞宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 阿弥陀如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第55番

・源頼朝公(中興開基)

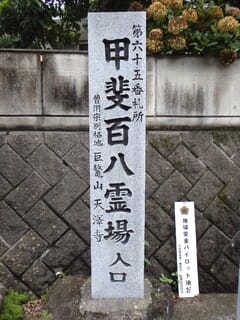

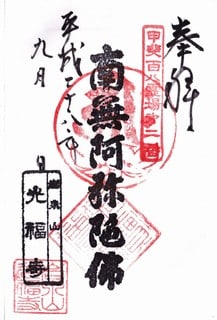

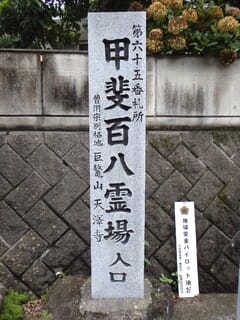

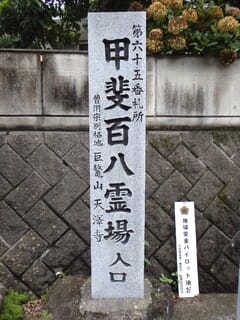

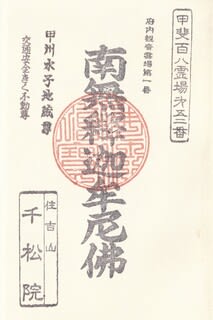

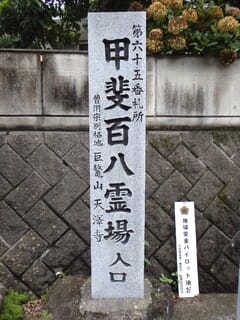

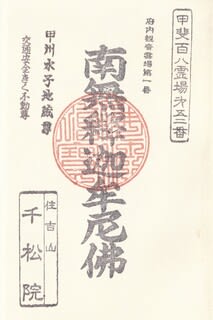

第65番 巨鼇山 天澤寺

甲斐市亀沢4609

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第54番

・飯富兵部少輔虎昌、山県三郎兵衛尉昌景兄弟(開基)

第66番 有富山 慈照寺

甲斐市竜王629

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来(釈迦三尊)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第84番

・諸角豊後守昌清(開基)

第67番 朝輝山 光照寺

甲斐市岩森1622-1

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・武田信虎公(武田氏15代当主、移転建立)

第68番 大竜山 満福寺

韮崎市穴山町1509

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・穴山四郎義武(菩提寺)、穴山氏(菩提寺)

第69番 湯沢山 長泉寺

北杜市須玉町若神子1973

時宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・源義清公(開創)

第70番 陽谷山 正覚寺

北杜市須玉町若神子2739

曹洞宗

御本尊 虚空蔵菩薩

札所本尊 釈迦如来

・新羅三郎義光公(菩提寺)

第71番 津金山 海岸寺

北杜市須玉町上津金1222

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第48番、甲斐国三十三番観音札所第13番

・逸見忠俊(創建)、徳川家康公(寄進)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第72番 朝陽山 清光寺

北杜市長坂町大八田6600

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第47番、中部四十九薬師霊場第9番、甲斐七福神(布袋尊)

・逸見玄(黒)源太清光公(創建)

〔甲斐七福神(布袋尊)の御朱印〕

第73番 霊長山 清泰寺

北杜市白州町花水1461

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第46番

・逸見冠者刑部三郎義清公(開基)、逸見四郎清泰(開基)、武川衆曲淵氏(中興開基)

第74番 鳳凰山 高龍寺

北杜市武川町山高2480

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第44番、甲斐七福神(寿老人)

・山高越後守信之(開基)、山高氏(菩提寺)

第75番 大津山 実相寺

北杜市武川町山高2763

日蓮宗

御朱印揮毫 洗心

・波木井伊豆守実氏(改宗)、蔦木越前守(所縁)、一条治郎忠頼(所縁)

〔御首題〕

第76番 武隆山 常光寺

韮崎市清哲町青木2878

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・青木十郎太郎常光(武川衆、開基)

第77番 鳳凰山 願成寺

韮崎市神山町鍋山1111

曹洞宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 阿弥陀如来

他札所 武川筋三十三ヶ所観音霊場第33番

・武田信義公(武田氏初代当主、開基、墓所)

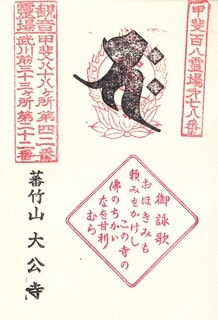

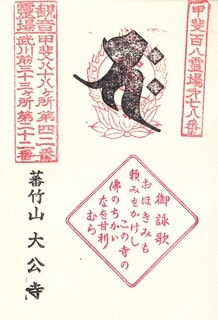

第78番 蕃竹山 大公寺

韮崎市旭上条南割1961

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第42番、武川筋三十三ヶ所観音霊場第22番

・一色太郎範氏(開基)

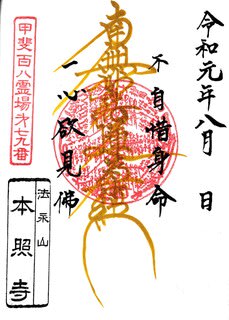

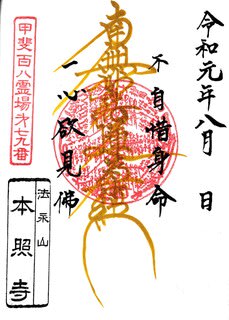

第79番 法永山 本照寺

韮崎市竜岡町下条東割493

日蓮宗

御首題

第80番 八田山 長谷寺

南アルプス市榎原442

真言宗智山派

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐国三十三番観音札所第4番

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第81番 大神山 伝嗣院

南アルプス市上宮地1424

曹洞宗

御本尊 釈迦如来(仏舎利)

札所本尊 不明

・今沢山城守(創建)

第82番 高峰山 妙了寺

南アルプス市上市之瀬724

日蓮宗

御首題

・武田信玄公(所縁)、田安家(所縁)

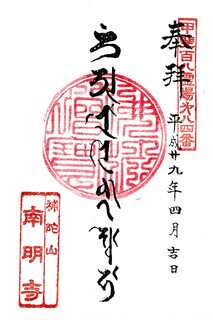

第83番 金剛山 明王寺

富士川町舂米2

真言宗智山派

御本尊 薬師如来

札所本尊 不動明王

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第37番

・武田氏(祈願寺)、徳川氏(祈願寺)

第84番 補陀山 南明寺

富士川町小林2247

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

・徳川家康公(所縁)

第85番 天澤山 深向院

南アルプス市宮沢1172

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・武田信光公(武田氏2代当主、外護)、大井春信(外護)

第86番 瑞雲山 古長禅寺

南アルプス市鮎沢505

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・大井夫人(信玄公の生母、菩提寺)、信玄公(参禅の地)

第87番 恵光山 長遠寺

南アルプス市鏡中条700

日蓮宗

御首題

・加賀美遠光(建立、祈願寺)、五味土佐守長遠(再興)

第88番 加賀美山 法善護国寺

南アルプス市加賀美3509

高野山真言宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 阿弥陀如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第88番

・加賀美遠光(館跡)、(加賀美)遠経(移築)、武田氏(祈願所)

第89番 寿命山 昌福寺

富士川町青柳483

日蓮宗

御首題

第90番 最勝山 最勝寺

富士川町最勝寺2016

高野山真言宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第36番

第91番 徳栄山 妙法寺

富士川町小室3063

日蓮宗

御首題

第92番 恵命山 蓮華寺

富士川町鰍沢2321

日蓮宗

御首題

第93番 霊亀山 永泰寺

甲府市古関町1555

臨済宗建長寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第25番

・上九一色衆?

第94番 市瀬山 光勝寺

市川三郷町上野4308

高野山真言宗

御本尊 千手観世音菩薩

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第27番、甲斐国三十三番観音札所第3番、甲斐西八代七福神(大黒天)

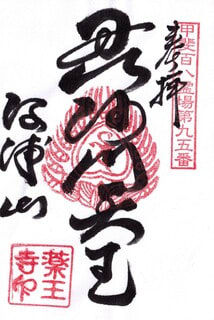

【写真 上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

【写真 下(右)】 〔甲斐西八代七福神(大黒天)の御朱印〕

第95番 河浦山 薬王寺

市川三郷町上野199

高野山真言宗

御本尊 毘沙門天

札所本尊 毘沙門天

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第28番、甲斐国三十三番観音札所第1番、甲斐西八代七福神(恵比寿大神)

・八之宮良純親王(所縁)、源義清公(寄進)、武田信玄公(外護)、徳川家康公(外護)

【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

【下(右)】 〔甲斐西八代七福神(恵比寿)の御朱印〕

第96番 金剛山 宝寿院

市川三郷町市川大門5711

高野山真言宗

御本尊 虚空蔵菩薩

札所本尊 虚空蔵菩薩

他札所 甲斐西八代七福神(福禄寿)

第97番 巌龍山 慈観寺

身延町道143

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

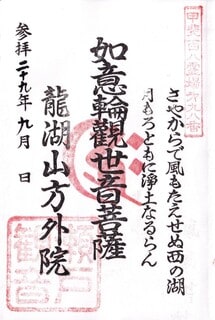

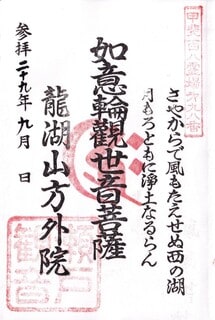

第98番 龍湖山 方外院

身延町瀬戸135

曹洞宗

御本尊 如意輪観世音菩薩

札所本尊 如意輪観世音菩薩

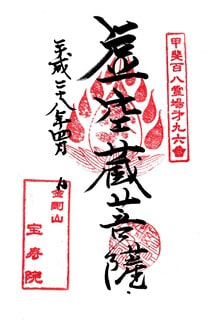

他札所 甲斐国三十三番観音札所第27番

・武田信玄公(所縁)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第99番 見命山 永寿庵

身延町古関3772

曹洞宗

御本尊 五智如来

札所本尊 五智如来

第100番 三守皇山 長光王院 大聖明王寺

身延町八日市場539

真言宗醍醐派

御本尊 不動明王

札所本尊 不動明王

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第35番

・新羅三郎義光公(開基)、加賀美遠光(所縁)

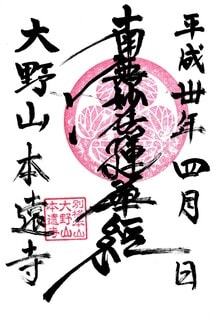

第101番 法喜山 上澤寺

身延町下山279

日蓮宗

御首題揮毫 是好良薬

〔御首題〕

第102番 正福寿山 南松院

身延町下山3221

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・穴山信君(梅雪、創建)、水戸徳川家(外護)

第103番 華嶽山 龍雲寺

身延町下山4614

曹洞宗

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第34番

・穴山信綱(創建、菩提寺)

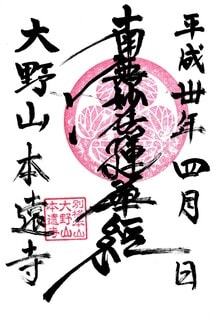

第104番 大野山 本遠寺

身延町大野839

日蓮宗

御朱印揮毫 観察自在

・お万の方(家康公側室、寄進)

〔御首題〕

第105番 南部山 円蔵院

南部町南部7576

臨済宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

・穴山信友(建立、墓所)

第106番 正住山 内船寺

南部町内船3599

日蓮宗

御首題

・四条金吾頼基夫妻(所縁)

第107番 福士山 最恩寺

南部町福士23502

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・武田氏(寄進)、見性院(穴山梅雪夫人、開基、子息・勝千代の菩提寺)

第108番 身延山 久遠寺

身延町身延3567

日蓮宗総本山

御朱印揮毫 妙法

・波木井実長(寄進)

御首題

字数オーバーになったので、2つに分割します。

第1番~第50番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-1

第51番~第108番 → ■ 甲斐百八霊場の御朱印-2

甲斐百八霊場はテレビ山梨が昭和55年(1980年)の開局10周年記念事業として選定し提唱した109の寺院の”霊場巡り”です。

霊場札所は県内全域に位置し、第1番発願の甲府善光寺から第108番結願の身延山久遠寺まで、巡路の総延長は約640kmに及びます。

札所寺院の宗派は多岐に及び、武田氏など有力武将ゆかりの寺院も多く、変化に富んだ巡拝が味わえます。

先般、数年がかりで結願し109の札所寺院のうちの107寺院で御朱印を拝受していますので、寺院概要とともにご紹介していきます。

なお、通常の札所とは異なるテレビ局主導の霊場のためか、御朱印対応はまちまちでご不在のケースも少なくありません。

ただし、比較的新しい霊場のため、各札所様とも認知はされておられます。

専用納経帳はとくにないようで、書置対応も多くなります。

ガイドブックとしては、テレビ山梨発行の「甲斐百八霊場」(平成12年7月/ISBN4-9980702-1-5)がありますが、現在でも発売されているかは定かではありません。

札所を兼務されている寺院はさほど多くはないですが、御朱印をいただいている場合はそちらもご紹介します。

(甲斐百八霊場の札所本尊は概ね御本尊のようで、別に御本尊の御朱印をいただくということはほとんどありませんでした。)

なお、甲斐百八霊場以前に開創された霊場として、甲斐国三十三番観音札所、甲斐八十八ヶ所、府内観音札所、郡内三十三(観音)霊場などがあります。

ボリュームがあるので、まずは札所の写真と御朱印をご紹介し、札所の概要については追って追記していきます。

第51番 宝塔山 遠光寺

甲府市伊勢2-2-3

日蓮宗

御首題

・加賀美遠光(菩提寺)

第52番 住吉山 千松院

甲府市相生3-8-9

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 府内観音札所第1番

・武田氏(水難除け祈願所)

第53番 稲久山 一蓮寺

甲府市太田町5-16

単立

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第63番

・一条忠頼(武田信義公嫡男、菩提)、一条信長(再興)

第54番 広教山 信立寺

甲府市若松町6-5

日蓮宗

御首題

・武田信虎公(武田氏15代当主、建立)

第55番 功徳山 尊躰寺

甲府市城東1-13-17

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 真向如来御尊影(阿弥陀如来)

・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、大久保長安(所縁)

第56番 法蓋山 東光寺

甲府市東光寺3-7-37

臨済宗妙心寺派

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・新羅三郎義光公(建立、祈願所)、藍田上人(信玄公の伯父、住職)、武田義信公(墓所)、諏訪頼重(墓所)、柳沢家(甲府城主、寄進)

第57番 定林山 能成寺

甲府市東光寺町2153

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

第58番 瑞雲山 長禅寺

甲府市愛宕町208

単立

御本尊 釈迦如来

札所本尊 不明

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第64番、甲斐国三十三番観音札所第9番、府内観音札所第9番

・大井夫人(信玄公の生母、墓所)

第59番 万年山 大泉寺

甲府市古府中町5015

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第62番

・武田信虎公(武田氏15代当主、開基)、信虎公、信玄公、勝頼公三代(墓所)、浅野家(外護)、柳沢家(外護)

第60番 瑞巌山 圓光院

甲府市岩窪町500-1

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

・三条夫人(信玄公正室、開基、墓所)、信玄公(守り本尊護持)

第61番 万松山 積翠寺

甲府市上積翠寺町984

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来(御朱印尊格:信玄公誕生寺)

・武田信玄公生誕の地

第62番 金剛福聚山 法泉寺

甲府市和田町2595-4

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第32番

・武田信武公(武田氏7代当主、開基、菩提寺)、武田勝頼公(菩提寺)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第63番 福田山 塩澤寺

甲府市湯村3-17-2

真言宗智山派

御本尊 地蔵菩薩

札所本尊 地蔵菩薩

他札所 山の手七福神めぐり(大黒天)

〔山の手七福神めぐり(大黒天)の御朱印〕

第64番 天台山 羅漢寺

甲斐市吉沢4835

曹洞宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 阿弥陀如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第55番

・源頼朝公(中興開基)

第65番 巨鼇山 天澤寺

甲斐市亀沢4609

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第54番

・飯富兵部少輔虎昌、山県三郎兵衛尉昌景兄弟(開基)

第66番 有富山 慈照寺

甲斐市竜王629

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来(釈迦三尊)

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第84番

・諸角豊後守昌清(開基)

第67番 朝輝山 光照寺

甲斐市岩森1622-1

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・武田信虎公(武田氏15代当主、移転建立)

第68番 大竜山 満福寺

韮崎市穴山町1509

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・穴山四郎義武(菩提寺)、穴山氏(菩提寺)

第69番 湯沢山 長泉寺

北杜市須玉町若神子1973

時宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 六字御名号(阿弥陀如来)

・源義清公(開創)

第70番 陽谷山 正覚寺

北杜市須玉町若神子2739

曹洞宗

御本尊 虚空蔵菩薩

札所本尊 釈迦如来

・新羅三郎義光公(菩提寺)

第71番 津金山 海岸寺

北杜市須玉町上津金1222

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦如来

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第48番、甲斐国三十三番観音札所第13番

・逸見忠俊(創建)、徳川家康公(寄進)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第72番 朝陽山 清光寺

北杜市長坂町大八田6600

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第47番、中部四十九薬師霊場第9番、甲斐七福神(布袋尊)

・逸見玄(黒)源太清光公(創建)

〔甲斐七福神(布袋尊)の御朱印〕

第73番 霊長山 清泰寺

北杜市白州町花水1461

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第46番

・逸見冠者刑部三郎義清公(開基)、逸見四郎清泰(開基)、武川衆曲淵氏(中興開基)

第74番 鳳凰山 高龍寺

北杜市武川町山高2480

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第44番、甲斐七福神(寿老人)

・山高越後守信之(開基)、山高氏(菩提寺)

第75番 大津山 実相寺

北杜市武川町山高2763

日蓮宗

御朱印揮毫 洗心

・波木井伊豆守実氏(改宗)、蔦木越前守(所縁)、一条治郎忠頼(所縁)

〔御首題〕

第76番 武隆山 常光寺

韮崎市清哲町青木2878

曹洞宗

御本尊 薬師如来

札所本尊 薬師如来

・青木十郎太郎常光(武川衆、開基)

第77番 鳳凰山 願成寺

韮崎市神山町鍋山1111

曹洞宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 阿弥陀如来

他札所 武川筋三十三ヶ所観音霊場第33番

・武田信義公(武田氏初代当主、開基、墓所)

第78番 蕃竹山 大公寺

韮崎市旭上条南割1961

曹洞宗

御本尊 釈迦如来

札所本尊 釈迦如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第42番、武川筋三十三ヶ所観音霊場第22番

・一色太郎範氏(開基)

第79番 法永山 本照寺

韮崎市竜岡町下条東割493

日蓮宗

御首題

第80番 八田山 長谷寺

南アルプス市榎原442

真言宗智山派

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐国三十三番観音札所第4番

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第81番 大神山 伝嗣院

南アルプス市上宮地1424

曹洞宗

御本尊 釈迦如来(仏舎利)

札所本尊 不明

・今沢山城守(創建)

第82番 高峰山 妙了寺

南アルプス市上市之瀬724

日蓮宗

御首題

・武田信玄公(所縁)、田安家(所縁)

第83番 金剛山 明王寺

富士川町舂米2

真言宗智山派

御本尊 薬師如来

札所本尊 不動明王

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第37番

・武田氏(祈願寺)、徳川氏(祈願寺)

第84番 補陀山 南明寺

富士川町小林2247

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

・徳川家康公(所縁)

第85番 天澤山 深向院

南アルプス市宮沢1172

曹洞宗

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・武田信光公(武田氏2代当主、外護)、大井春信(外護)

第86番 瑞雲山 古長禅寺

南アルプス市鮎沢505

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・大井夫人(信玄公の生母、菩提寺)、信玄公(参禅の地)

第87番 恵光山 長遠寺

南アルプス市鏡中条700

日蓮宗

御首題

・加賀美遠光(建立、祈願寺)、五味土佐守長遠(再興)

第88番 加賀美山 法善護国寺

南アルプス市加賀美3509

高野山真言宗

御本尊 阿弥陀如来

札所本尊 阿弥陀如来

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第88番

・加賀美遠光(館跡)、(加賀美)遠経(移築)、武田氏(祈願所)

第89番 寿命山 昌福寺

富士川町青柳483

日蓮宗

御首題

第90番 最勝山 最勝寺

富士川町最勝寺2016

高野山真言宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第36番

第91番 徳栄山 妙法寺

富士川町小室3063

日蓮宗

御首題

第92番 恵命山 蓮華寺

富士川町鰍沢2321

日蓮宗

御首題

第93番 霊亀山 永泰寺

甲府市古関町1555

臨済宗建長寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第25番

・上九一色衆?

第94番 市瀬山 光勝寺

市川三郷町上野4308

高野山真言宗

御本尊 千手観世音菩薩

札所本尊 千手観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第27番、甲斐国三十三番観音札所第3番、甲斐西八代七福神(大黒天)

【写真 上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

【写真 下(右)】 〔甲斐西八代七福神(大黒天)の御朱印〕

第95番 河浦山 薬王寺

市川三郷町上野199

高野山真言宗

御本尊 毘沙門天

札所本尊 毘沙門天

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第28番、甲斐国三十三番観音札所第1番、甲斐西八代七福神(恵比寿大神)

・八之宮良純親王(所縁)、源義清公(寄進)、武田信玄公(外護)、徳川家康公(外護)

【上(左)】 〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

【下(右)】 〔甲斐西八代七福神(恵比寿)の御朱印〕

第96番 金剛山 宝寿院

市川三郷町市川大門5711

高野山真言宗

御本尊 虚空蔵菩薩

札所本尊 虚空蔵菩薩

他札所 甲斐西八代七福神(福禄寿)

第97番 巌龍山 慈観寺

身延町道143

曹洞宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

第98番 龍湖山 方外院

身延町瀬戸135

曹洞宗

御本尊 如意輪観世音菩薩

札所本尊 如意輪観世音菩薩

他札所 甲斐国三十三番観音札所第27番

・武田信玄公(所縁)

〔甲斐国三十三番観音札所の御朱印〕

第99番 見命山 永寿庵

身延町古関3772

曹洞宗

御本尊 五智如来

札所本尊 五智如来

第100番 三守皇山 長光王院 大聖明王寺

身延町八日市場539

真言宗醍醐派

御本尊 不動明王

札所本尊 不動明王

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第35番

・新羅三郎義光公(開基)、加賀美遠光(所縁)

第101番 法喜山 上澤寺

身延町下山279

日蓮宗

御首題揮毫 是好良薬

〔御首題〕

第102番 正福寿山 南松院

身延町下山3221

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・穴山信君(梅雪、創建)、水戸徳川家(外護)

第103番 華嶽山 龍雲寺

身延町下山4614

曹洞宗

御本尊 十一面観世音菩薩

札所本尊 十一面観世音菩薩

他札所 甲斐八十八ヶ所霊場第34番

・穴山信綱(創建、菩提寺)

第104番 大野山 本遠寺

身延町大野839

日蓮宗

御朱印揮毫 観察自在

・お万の方(家康公側室、寄進)

〔御首題〕

第105番 南部山 円蔵院

南部町南部7576

臨済宗

御本尊 聖観世音菩薩

札所本尊 聖観世音菩薩

・穴山信友(建立、墓所)

第106番 正住山 内船寺

南部町内船3599

日蓮宗

御首題

・四条金吾頼基夫妻(所縁)

第107番 福士山 最恩寺

南部町福士23502

臨済宗妙心寺派

御本尊 釈迦牟尼佛

札所本尊 釈迦牟尼佛

・武田氏(寄進)、見性院(穴山梅雪夫人、開基、子息・勝千代の菩提寺)

第108番 身延山 久遠寺

身延町身延3567

日蓮宗総本山

御朱印揮毫 妙法

・波木井実長(寄進)

御首題

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(中編A)

2020/11/15 補足UP・2021/01/31・2022/11/02 補足UP

■ 伊香保温泉周辺の御朱印-3(前編A)

19.船尾山 等覚院 柳澤寺 (榛東村山子田)

20.五徳山 無量寿院 水澤寺 (渋川市伊香保町水沢)

21.伊香保神社 (渋川市伊香保町伊香保)

19.船尾山 等覚院 柳澤寺

公式Web

榛東村山子田2535

天台宗

御本尊:千手千眼観世音菩薩 (釈迦三尊)

札所:新上州三十三観音霊場第25番、東国花の寺百ヶ寺霊場第34番(群馬第8番)、関東九十一薬師霊場第46番、関東百八地蔵尊霊場第34番、群馬郡三十三観音霊場第2番、上州七福神(毘沙門天)

札所本尊:千手観世音菩薩(新上州三十三観音霊場第25番)、千手観世音菩薩(東国花の寺百ヶ寺霊場第34番(群馬第8番))、薬師如来(関東九十一薬師霊場第46番)、地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第34番)、毘沙門天(上州七福神)

榛名東麓屈指の古刹で、複数の札所を兼ねているこのお寺は複雑な開山由緒をもたれます。

公式Webにある「天台宗宗祖傳教大師の東国巡行のみぎり、この地に住む群馬の太夫満行と言うものが大師の徳を慕って榛名山中の船尾の峰に"妙見院 息災寺"という巨刹を創建し、大師を請じて開山」というのが当初の開山伝承のようです。

その後「神道集」の「上野国桃井郷上村八ヶ権現の事」、およびこれをベースとして成立した「船尾山縁起」が広まります。

「船尾山縁起」はデリケートな内容で抜粋引用がはばかられ、全文引用すると長くなるのでこちら(公式Web)をご覧ください。

近世にはこの地との関わりがうすい千葉氏が主役で、その千葉氏が悲劇的な結末をもってその姿を隠してしまうというこの伝承については、その背景として様々な説が打ち出されています。

「6.三鈷山 吉祥院 妙見寺」にも千葉氏にまつわる伝承が残りますが、柳澤寺は「妙見院 息災寺」を通じて妙見寺と相応のつながりがあったのでは。

それにしても、このエリアは「神道集」との関わりが深いです。

神道集(しんとうしゅう)は、南北朝時代中期に成立とされている十巻五十条からなる説話集で、安居院唱導教団(あぐいしょうどうきょうだん)の著作とされます。

安居院唱導教団は当時の仏教宗派のひとつとされ、詳細は不明ですが伊勢神道(度会神道、神本仏迹説系)との関連を指摘する説がみられます。

内容はすこぶる劇的でスペクタクル。アニメや映画になじみそう。

主に関東(とくに上州)の神社について、その成り立ちと本地仏(神本仏迹説からすると垂迹仏?)が詳細に記されています。

(いわゆる本地譚・本地物/神体の前生説話のひとつとされる。)

登場される神々はかならずしも現在の主祀神ではなく、主にその土地とつながりのふかい神々です。

生身の人間が説話を介して一気に神となる不思議なイメージ漂う内容ですが、これは神本仏迹系本地譚の特徴なのかもしれません。

(「権現系」ではなく「明神系」、神名も大明神を名乗られる例が多い。)

この「神道集」があることで上州の寺社はダイナミックにつながり、寺社巡りに興を添えています。

「上野国桃井郷上村八ヶ権現の事」(神道集第四十七)は、こちらで紹介されています。

「神道集」と「船尾山縁起」はともに凄絶な展開で内容は酷似していますが、「神道集」の主役は上野国国司の桃苑左大将家光。

千葉氏が主役となる「船尾山縁起」の成立は「神道集」から約二百年後とされるので、この二百年のあいだに千葉氏にかかわる大きなできごとがあったのかもしれません。

ちなみに、柳澤寺そばには平常将大明神を主祭神とする常将神社が鎮座しています。

寺伝(公式Web)によると、延暦寺の直末として中世には学僧も多く輩出、戦国時代末の動乱を経て、江戸時代に入は天海僧正、高崎城主・安藤右京進などの尽力により朱印地三十石を賜ったとされる名刹です。

背後に榛名山を背負い、眼下に利根川が流れる開けた立地に名刹にふさわしい広大な境内を擁します。

風格ある二層丹塗りの楼門、御本尊、千手千眼観世音菩薩が御座す本堂(観音堂)、寄棟平屋造りの風趣ある客殿(釈迦三尊、薬師如来、不動明王、毘沙門天などが御座)、県内最古とされる鐘楼、阿弥陀堂、薬師堂、平成10年建立の五重塔など壮麗な伽藍を連ねます。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 五重塔

本堂(観音堂)は右手に離れてあるのでややわかりにくいですが、新上州三十三観音と東国花の寺百ヶ寺霊場の札所はこちらになります。

納経所(御朱印授与所)は客殿左手の庫裡、ないし客殿が開いているときは客殿内となります。

複数の札所を兼ねているので手慣れたご対応ですが、目的の御朱印(霊場)をはっきり申告する必要があります。

それでは、それぞれの霊場の御朱印を紹介していきます。

なお、Web情報からすると霊場申告なしの御朱印は新上州三十三観音霊場のものとなる模様。

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

本堂(観音堂)

【写真 上(左)】 専用納経帳の御朱印

【写真 下(右)】 御朱印帳書入れの御朱印

札所本尊の千手千眼観世音菩薩は境内右手の本堂(観音堂)に御座します。

元禄年間の様式を残すとされる、方六間の木造青銅葺きの建物で古趣を湛えています。

中央に札所本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。

右上に「上州第二十五番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

専用納経帳の御朱印も同様の構成です。

客殿にて御朱印帳に書入れ、専用納経帳御朱印は庫裡にていただきました。

〔 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印 〕

指定花種はサクラ(ソメイヨシノ)ですが、サツキも有名なようです。

この霊場は御本尊が札所本尊となるケースが多いですが、やはり本堂御本尊の千手千眼観世音菩薩の御朱印でした。

なので、霊場の参拝所は境内右手の本堂(観音堂)となります。

なお、公式Webには客殿の欄に「本尊釈迦三尊像」の記載がありますが、本堂御本尊=千手観世音菩薩、客殿御本尊=釈迦三尊という位置づけかもしれません。

中央に札所本尊、千手観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)と「千手大悲閣」の揮毫。

右上に「東国花の寺百ヶ寺群馬第八番」の札所印。左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。(主印が千手観世音菩薩の御影印となる場合もあるようです。)

霊場専用納経帳用の書置御朱印もあるようですが、庫裡にて御朱印書入れをいただきました。

〔 関東九十一薬師霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 本堂(観音堂)参道右手の真新しい建物が薬師堂の覆堂?

【写真 下(右)】 御朱印

御座所をお尋ねするのを忘れましたが、霊場ガイドブックによると、札所本尊は本堂(観音堂)脇の唐破風宮殿造の薬師堂に御座す秘仏、船尾薬師如来(江戸初期、二尺一寸木彫座像)で、往昔より眼の病、万病平癒の守護佛として信仰されてきたとのこと。

中央に薬師如来立像の御影印と「薬師瑠璃光如来」の揮毫。右上に「薬師瑠璃光如来」の印判。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。

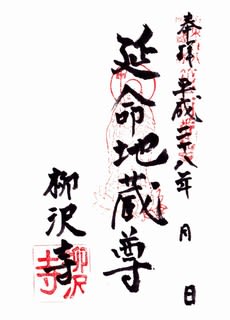

〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 札所本尊の延命地蔵尊

【写真 下(右)】 子授地蔵尊

札所本尊御座所は、「仁王門から本堂(観音堂)に向かう途中の石像のお地蔵さま」との由。

霊場ガイドブックによると、「仁王門から観音堂に通ずる中段境内に近年建立された”延命地蔵尊”(石佛立像一丈三尺)」とあります。

鐘楼脇には元禄期建立とされる石佛立像の”子授地蔵尊”も御座しますが、ガイドには札所本尊欄に「延命地蔵尊」と明記されているので、こちらが札所本尊と思われます。

関東百八地蔵尊霊場の札所本尊は露仏も多く、ガイドブックがないとこのように特定しにくいケースがあります。

中央に地蔵菩薩立像の御影印と「延命地蔵尊」の揮毫。右上に「関東百八地蔵尊第三四番札所」の札所印。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。

〔 上州七福神(毘沙門天)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 客殿

【写真 下(右)】 殿の扁額と上州七福神の札所板

【写真 上(左)】 毘沙門天の説明板

【写真 下(右)】 御朱印

上州七福神は県内全域にまたがる広域の七福神で、通年でどれだけ参拝客がいるかはわかりませんが、霊場会があり御朱印帳書入れもおおむねOKのようです。

客殿に御座す、毘沙門天が札所本尊です。

中央に法具(鈷杵?)を背景にした宝塔(毘沙門天の持物)の印と「毘沙門尊天」の揮毫。

右上に「毘沙門尊天」の印判。

左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

客殿にて、御朱印帳に書入れいただきました。

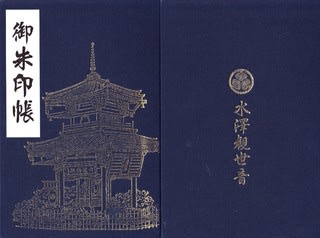

20.五徳山 無量寿院 水澤寺(水澤観音)

公式Web

渋川市伊香保町水沢214

天台宗

御本尊:十一面千手観世音菩薩

札所:坂東三十三箇所(観音霊場)第16番、新上州三十三観音霊場別格、関東百八地蔵尊霊場第33番、群馬郡三十三観音霊場第3番

札所本尊:十一面千手観世音菩薩(坂東三十三箇所(観音霊場)第16番)、十一面千手観世音菩薩(新上州三十三観音霊場別格)、地蔵菩薩(関東百八地蔵尊霊場第33番)、十一面千手観世音菩薩(群馬郡三十三観音霊場第3番)

通称、水澤観音として親しまれる水澤寺は、上州を代表する天台宗の古刹です。

坂東三十三観音霊場の第十六番礼所でもあり、広く巡拝客を集めています。

寺伝(公式Webより)には、「千三百有余年の昔、推古天皇・持統天皇の勅願による、高麗の高僧恵灌僧正の開基であり、五徳山 水澤寺の名称は、推古天皇の御宸筆(ごしんぴつ)の額名によるものです。

ご本尊は国司高野辺家成公の三女 伊香保姫のご持仏の十一面千手観世音菩薩であり、霊験あたらたかなること、特に七難即滅七福即生のご利益顕著です。」とあります。

この伊香保姫は、くだんの「神道集」でも大きくとりあげられています。

後段の伊香保神社の縁起にもかかわる内容なので、すこしく長くなりますが、第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事、第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事から抜粋引用してみます。

■ 第四十 上野国勢多郡鎮守赤城大明神事

人皇十八代履中天皇の御代、高野辺左大将家成は無実の罪で上野国深栖郷に流され、その地で奥方との間に一人の若君と三人の姫君をもうけた。

奥方が亡くなった後、左大将は信濃国更科郡の地頭・更科大夫宗行の娘を後妻とし、その間に一人の娘をもうけた。

その後左大将は罪を許されて都へ戻り、上野国の国司に任じられ、若君も都へ上り、帝から仕官を許された。

三人の姫君のうち、姉姫は淵名次郎家兼に預けられ淵名姫、次の姫は大室太郎兼保に預けられ赤城御前、末姫は群馬郡の地頭・伊香保大夫伊保に預けられて伊香保姫といった。

三人の姫君は見目麗しく、心根も優しく、相応の婿を選んで嫁ぐこととなったが、継母はこれに嫉妬し、弟の更科次郎兼光を唆して三人の姫君を亡きものにしようとした。

兼光は兵を興して淵名次郎と大室太郎を捕らえ、斬り殺した。

次に、淵名姫と淵名の女房を捕らえて亡きものにした。

その後、大室の宿所に押し寄せたが、赤城御前と大室の女房は赤城山へ逃れた。有馬郷の伊香保大夫は守りを固めて迎え撃ったので、伊香保姫は無事だった。

〔姉姫淵名姫は淵名明神に、赤城御前は唵佐羅摩女(赤城沼の龍神)の跡を継いで赤城大明神として顕れたと「神道集」は伝えますが、詳細は別稿に譲ります。〕

上野国の国司に任じられた左大将は、淵名姫の死を知ると姫の跡を追って身を投げた。

中納言となっていた若君はこれを知ると東国へ下り、上野国の国司となって更級次郎父子を捕らえ仇を討つた。

国司は無事であった伊香保姫と再会し、国司の職を伊香保姫に譲った。

伊香保姫は兄(国司高野辺中納言)の奥方の弟にあたる高光少将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤められた。

伊香保大夫は目代となり、自在丸という地に御所を建てた。当国の惣社は伊香保姫の御所の跡である。

■ 第四十一 上野国第三宮伊香保大明神事(話の内容が第四十と整合しない箇所があります。)

伊香保大明神は赤城大明神の妹で、高野辺大将の三番目の姫君である。

高野辺中納言の奥方の弟の高光中将と結婚して、一人の姫君をもうけた。

伊香保姫と高光中将は上野国国司を他に譲ったあと、有馬の伊香保大夫のもとで暮らしていた。

伊香保姫は淵名神社へ参詣の折、現在の国司である大伴大将と出会い、伊香保姫の美貌に懸想した大伴大将は、国司の威勢で姫を奪おうとした。

伊香保大夫は九人の息子と三人の婿を将として防戦したが劣勢となり、伊香保姫とその姫君、女房と娘の石童御前・有御前を連れて児持山に入った。負傷した高光中将は行方知れずとなった。

伊香保太夫は上京して状況を帝に奏聞すると、帝は伊香保姫に国司の職を持たせ、伊香保太夫を目代とされた。

また、高光中将(と伊香保姫)の姫君を上京させて更衣とされ、皇子が生まれたので国母として仰がれた。

伊香保太夫は伊香保山の東麓の岩滝沢の北岸に寺を建てて、高光中将の遺骨を納めた。

月日は流れて伊香保太夫とその女房は亡くなり、その娘の石童御前と有御前は伊香保姫と暮らしていた。

高光中将の甥の恵美僧正が別当になって寺はますます栄え、岩滝沢に因んで寺号を水沢寺とした。

伊香保姫は夫高光中将の形見の千手観世音菩薩を寺の本尊に祀り、二人の御前とともに亡き人々の菩提を弔ったところ、高光中将・伊香保大夫夫妻とその一族があらわれて千手観世音菩薩に礼拝した。

伊香保大夫の女房は 「あなた方の千手経読誦の功徳により、伊香保山の神や伊香保沼(榛名湖)の龍神・吠尸羅摩女に大切にされ、我らは悟りを開くことができました。

今は高光中将を主君とし、その眷属として崇められています」と云った。

夢から覚めた伊香保姫は「沼に身を投げて、龍宮城の力で高光中将の所に行こうと思います」と云って伊香保沼に身を投げた。石童御前と有御前もその後を追った。

恵美僧正は三人の遺骨を本堂の仏壇に下に収めて菩提を弔った。

その後、恵美僧正の夢の中に伊香保姫が現れ、この寺の鎮守と成ろうと告げた。

夜が明けて枕もとを見ると、一冊の日記が有り、以下のように記されていた。

伊香保姫は伊香保大明神として顕れた。

伊香保太夫は早尾大明神として顕れた。

太夫の女房は宿禰大明神として顕れた。

以上長くなりましたが、まとめると伊香保姫の生涯は以下のようにあらわされています。

・伊香保姫は、上野国国司高野辺家成公の三女である。

・見目麗しく、心根も優しかったが、継母はこれに嫉妬し姫の命を狙うが有馬郷の伊香保大夫に護られた。

・兄(国司高野辺中納言)の奥方の弟にあたる高光少(中)将を婿に迎え、伊香保大夫の後見で上野国の国司を勤められた。

・伊香保姫と高光少(中)将の姫君は京に上って更衣となり、皇子を産んで国母(天皇の母、皇太后)となられた。

・伊香保姫は伊香保沼に身を投げた後、水澤寺の別当恵美僧正がその遺骨を本堂の仏壇下に納めた。伊香保姫は恵美僧正の夢にあらわれ、水澤寺の鎮守となられた。

・伊香保姫は伊香保大明神として顕れた。

水澤寺の寺伝と「神道集」で寺の開基は若干異なりますが、御本尊が国司高野辺家成公の三女 伊香保姫のご持仏の(十一面)千手観世音菩薩という点は符合しています。

水澤寺は歴代天皇の勅願寺という高い格式を有しますが、これは「神道集」で伊香保姫の娘が国母(天皇の母、皇太后)になられたという内容と関係があるのかもしれません。

公式Webによると、「現在の建物は大永年間に仮堂を造立し、元禄年間より宝暦天命年間に至る三十三ヶ年の大改築によるもの」とのこと。

坂東三十三観音霊場の礼所であり、名湯、伊香保温泉のそばにあることから古くから多くの参詣客を集めました。

山内はさほど広くはないものの、霊場札所特有のパワスポ的雰囲気にあふれています。

背景の深い緑に朱塗りの伽藍が映えて、華やぎのある境内です。

また、参道に店が軒を連ねる水沢うどんは、讃岐うどん・稲庭うどんとともに「日本三大うどん」とされています。(諸説あり)

【写真 上(左)】 うどん店街からの表参道登り口

【写真 下(右)】 有名店の元祖田丸屋

【写真 上(左)】 水沢うどん

【写真 下(右)】 マイタケの天麩羅も名物です

境内の中心は本堂ですが、駐車場が手前にあるため、まず目に入る仏殿は釈迦堂です。

釈迦三尊像をお祀りし、円空仏(阿弥陀如来像)・二十八部衆像・十一面観世音菩薩像等を安置、坂東三十三観世音菩薩像をお祀りし、お砂踏みができるなど見応えがあります。

こちらでは釈迦三尊の御朱印を授与されています。

【写真 上(左)】 釈迦堂

【写真 下(右)】 花まつりの誕生仏

【写真 上(左)】 釈迦三尊の御朱印

【写真 下(右)】 平成最後の花まつり当日の釈迦三尊の御朱印

〔 釈迦三尊の御朱印 〕

釈迦三尊は、釈迦如来を中尊とし、左右に脇侍を配する安置形式です。

ふつう、向かって右に文殊菩薩、向かって左に普賢菩薩が置かれます。

左右逆に配置される場合もありますが、文殊菩薩は獅子、普賢菩薩は白象の上の蓮華座に結跏趺坐されているので、識別は比較的容易です。

水澤寺釈迦堂の釈迦三尊像(→公式Web)の画像は施無畏印、与願印を結ぶ釈迦如来を中尊に、向かって右に文殊菩薩、左に普賢菩薩が御座します。

御朱印の御寶印の種子も同様の配置で、中央上に釈迦如来の種子「バク」、右に文殊菩薩の種子「マン」、左に普賢菩薩の種子「アン」が、蓮華座+火焔宝珠のなかに置かれています。

中央に「釋迦三尊」の揮毫。右上に「坂東十六番」の札所印。右下に山号、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

画像は灌仏会(花まつり/4月8日)当日の御朱印で、釈迦堂前には誕生仏像と甘茶が用意されていました。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鐘楼

参道を進むとすぐに本堂が見えてきます。

御本尊が観世音菩薩なので、本堂が観音堂となります。

天明七年竣工の五間堂で、正面向拝、軒唐破風朱塗りの趣きあるつくり。透かし彫りや丸彫り技法を駆使した向拝柱の龍の彫刻はとくに見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

【写真 上(左)】 向拝の天井画

【写真 下(右)】 札所扁額

御本尊の十一面千手観世音菩薩は絶対秘仏で御開帳はされません。

坂東三十三箇所(観音霊場)第16番、新上州三十三観音霊場別格の札所はこちらになります。

【写真 上(左)】 御札場の札所板

【写真 下(右)】 表参道の山門

なお、釈迦三尊像(釈迦堂)以外の御朱印および御朱印帳は、すべて本堂前御札場で授与されています。

本来の表参道はこの御札場横の階段で、水沢うどん店街から昇るもの。

仁王門も雰囲気があり、こちらにも回ることをおすすめします。

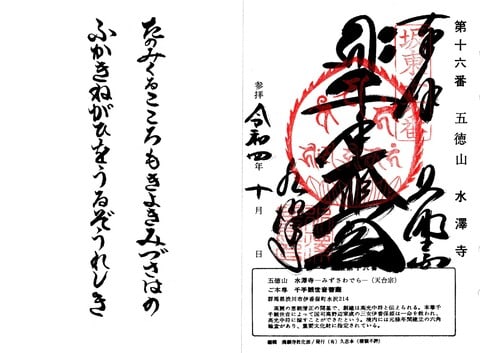

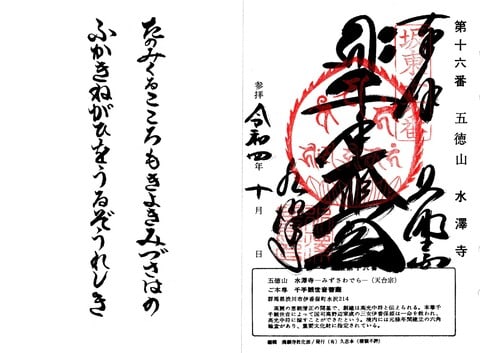

〔 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印 〕

【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印-1

【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の御朱印-2

中央に札所本尊、十一面千手観世音菩薩の種子「キリーク」と「千手大悲閣」の揮毫。

御寶印は蓮華座、火焔宝珠のなかに上段3つ、下段5つの8つの種子が置かれています。

上段の3つは、おそらく中央に聖観世音菩薩の種子「サ」、右に不動明王の種子「カン」、左に毘沙門天の種子「ベイ」。

天台宗系寺院では中尊の右に不動明王、左に毘沙門天を置く様式がありますが(これは複数のご住職からお聞きしたので間違いないと思う)、なぜ中央に十一面千手観世音菩薩の種子「キリーク」ではなく、聖観世音菩薩の種子「サ」が置かれているかは不明。

下段の5つの種子については、上段の中尊と併せて六観音を構成しているのではないかと思います。

通常、天台宗の六観音は聖観世音菩薩(種子サ)、十一面観世音菩薩(キャ)、千手観世音菩薩(キリーク)、馬頭観世音菩薩(カン)、如意輪観世音菩薩(キリーク)、不空羂索観世音菩薩(モ)です。

下段の種子は左からキリーク、サ、キリーク、キャ、カンで、不空羂索観世音菩薩のモを除いて揃っています。

サを不空羂索観世音菩薩の種子に当てていると考えると六観音説が成立しますが、委細はよくわかりません。

右上に「坂東十六番」の札所印。右下には山号、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 オリジナル御朱印帳(紺)

【写真 下(右)】 オリジナル御朱印帳(朱)

【写真 上(左)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の専用納経帳(表紙)

【写真 下(右)】 坂東三十三箇所(観音霊場)の専用納経帳御朱印

こちらのオリジナル御朱印帳は紙質がよく、おすすめです。

下段に寺院の概略が記載された「幻の坂東三十三箇所専用納経帳」はようやくこちらで入手できましたので、現在2巡目の巡拝中です。

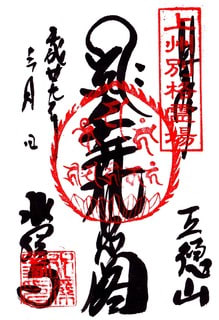

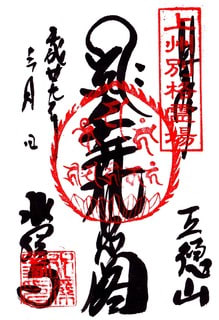

〔 新上州三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御朱印帳書入れの御朱印

【写真 下(右)】 専用納経帳の御朱印

こちらは新上州三十三観音霊場の番外札所になっていて、御朱印を授与されています。

中央に捺された御寶印は上の坂東霊場のものと同様です。

中央に「キリーク」の種子と「千手大悲閣」の揮毫。右上に「上州別格霊場」の霊場印。

右下には山号、左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

専用納経帳の御朱印も同様の構成ですが、両面タイプで左側には尊格や御詠歌の印刷があります。

〔 関東百八地蔵尊霊場の御朱印 〕

【写真 下(右)】 六角堂

【写真 下(右)】 六角堂正面

【写真 上(左)】 六角堂向拝

【写真 下(右)】 祈念を込めて廻します

【写真 上(左)】 六地蔵尊

【写真 下(右)】 六地蔵尊の御朱印

あまり知られていないようですが、こちらは関東百八地蔵尊霊場33番の札所で、御朱印も授与されています。

本堂向かって右手にある朱塗りの六角堂(地蔵堂)は天明七年竣工の銅板瓦棒葺。堂内に御座す、元禄期、唐金立像の六体の開運地蔵尊(六地蔵尊)が札所本尊で、県指定重文のようです。

この六地蔵尊を左に三回廻して罪障消滅、後生善処を祈念します。

人気のスポットで、いつも参詣客が楽しそうに回し棒を押しています。

お堂の二層には上がれませんが、大日如来が安置されているそうです。

中央に「南無六地蔵尊」の揮毫。

御寶印は蓮華座と火焔宝珠のなかに上段に大きくひとつ、下段に小さく6つの種子が置かれています。

上段の大きな種子はおそらく金剛界大日如来の荘厳体種子(五点具足婆字)「バーンク」と思われます。

下の6つはこの資料からすると、六地蔵を示し、左からふたつはカ(法性)、イ(宝性)、右からふたつはイー(地持)、イ(光昧)を示すと思われますが、揮毫がかかっている中央のふたつは不明です。

(六地蔵の名称や尊容は一定していないといわれ、六道との対応もよくわからない場合があります。)

六角堂(地蔵堂)は、2層に大日如来、1層に六地蔵尊が御座されているので、尊像配置とご寶印が整合しているようにも思われますが、さてさてどうでしょうか。

右上に「関東百八地蔵尊三三番」の札所印。右下に山号、左下には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 飯綱大権現