関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ カラバトU-18黄金の世代の7人+4人

いろいろな歌番組を視るにつけ、どうしても彼女たちの歌のレベルの高さを再認識してしまう。

歌の巧い子はたくさんいるけど、一聴しただけでそれとわかるオリジナリティを備えた逸材はそうそういない。

内容が似ているふたつの記事をひとつにしてみました。

-------------------------

さきほどの記事を書きながら「歌のオリジナリティ」について考えていました。

カバー曲がカバー崩れする大きな原因は、歌い手のオリジナリティが確立していないから。

だからモノマネにさえならず、曲を追うだけで精一杯となり、結果は下位互換ないし崩壊。

このケースがほとんどだけど、一群の歌い手たちだけは別の展開をみせていた。

やっぱりU-18黄金の世代は ↓ 彼女たちだったのかもしれぬ。

(順不同です)

■ 佐久間彩加ちゃん

■ 三阪咲ちゃん

■ 原藤由衣ちゃん

■ 富金原佑菜ちゃん

■ 熊田このはちゃん

■ 鈴木杏奈ちゃん

■ 堀優衣ちゃん

それとその下の世代の4人。

彼女たちもオリジナリティあふれるすばらしいパフォーマンスをみせてくれる。

(順不同です)

■ 島津心美ちゃん

■ 岩口和暖ちゃん

■ 加藤礼愛ちゃん

■ 川嵜心蘭ちゃん

論より証拠、オリジナルと彼女たちのカバーを聴きくらべてみました。

オリジナルはいずれも名手といわれるシンガー。

さすがに「上位互換」しているとまではいわないが、それぞれが自身の確立したオリジナリティのうえで解釈して歌い上げているのがわかる。

だから、オリジナルでは気づかなかった楽曲の微妙なニュアンスが感じとれたりして、聴いていて面白い。

名曲やヒット曲は原曲(オリジナル曲)の歌手の声と強く結びついているので、そこから引き離し、さらに歌い手のオリジナリティを加えて別の魅力をつくりだすなど、並みの才能では到底できない。

やっぱり類い希な才能をもつ世代なんだと思う。

まぁ、とにかく聴きくらべてみてくださいまし。

※ 番号は便宜上、順不同です。

01.島津心美 / 誰より好きなのに

■ オリジナル(古内東子)

■ カバー(島津心美)

■ ナイステイク/ SEASONS - 浜崎あゆみ

2021/07/22 Kokomi 11th Birthday Live 溝ノ口劇場

強弱が効いてて歌いまわしがやたらにエモーショナル。そして歌にスケール感がある。

この子本当に小学生か?

溝ノ口劇場だ! そのうちにここ、歌姫の聖地になるかも・・・。

02.岩口和暖 / 月光

■ オリジナル(鬼束ちひろ)

■ カバー(岩口和暖)

■ ナイステイク/ アイノカタチ - MISIA

抜群の声量。それとニュアンスの込め方がますます巧くなってきている。

03.加藤礼愛 / Jupiter(Little Glee Monster Vers.)

■ オリジナル(Little Glee Monster)

■ カバー(加藤礼愛)

■ ナイステイク/ HALO - BEYONCE

11/25(木)21:00〜フジTV【千鳥クセスゴ】出演💄『HALO』加藤礼愛(カトレア.Kato Leia.12yrs) BEYONCE cover

この子の歌声聴いてると、

「最高の楽器は人の生の声」とか「優秀な男性ボーカルが10人束になってかかっても、1人の才能ある女性ボーカルには及ばない」

などという音楽格言が想い浮かんでくる。

なんというか、もって生まれたボーカリストとしての格の高さを感じる。

04.川嵜心蘭 / 点描の唄(井上苑子ソロVers.)

■ オリジナル(井上苑子)

■ カバー(川嵜心蘭)

■ ナイステイク/ しるし - Mr.Children

【カラオケバトル公式】川嵜心蘭:Mr.Children「しるし」(森アナイチオシ動画)

カラバトでこんな難しい曲ぶつけてくるとは・・・。

このあたりの感覚は、黄金の世代の7人に通じるところあり。

(優勝も狙うけど、なにより歌いたい曲を歌う。)

やっぱり、歌に複雑な感情が乗っている。

歌にこれだけ ”切なさ” を載っけられるとは、熊田このはちゃん以来の才能では?

05.佐久間彩加 / 駅

■ オリジナル(竹内まりや) ※似てるけど、オリジナルじゃありません。

■ カバー(佐久間彩加)

■ ナイステイク/ 君がいたから - Crystal Kay

2020/12/13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】

この子は掛け値なしに天才だと思う。音の扱い方が普通じゃない。

荒れ声を瞬時に力感に昇華するって、この年代でできることじゃない。

それにこの情感の入り方って、いったい何事?

→ ■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦

06.三阪 咲 / Finally

■ オリジナル(安室奈美恵)

■ カバー(三阪 咲)

■ ナイステイク/ Rollercoaster (Acoustic Live Performance)

声に雰囲気があって、強弱のコントロール&声のまわし方が抜群で、とくにR&B系のこなしは絶品。

ユニットのアンサンブルを大切にする行き方は、時流を捉えているかも。

07.原藤由衣 / 出逢った頃のように

■ オリジナル(Every Little Thing/持田香織)

■ カバー(原藤由衣)

■ ナイステイク/ 初恋 - 三田寛子

2022/09/04 原藤由衣 Birthday ワンマンライブ⑨ 溝ノ口劇場

美声。だけど単なる「歌のお姉さん声」とは一線を画す粒立ち感あふれる声色。

いそうだけど、なかなかいない存在。

08.富金原佑菜 / Flavor Of Life

■ オリジナル(宇多田ヒカル)

■ カバー(富金原佑菜)

■ ナイステイク/ One Last Time - Ariana Grande

声の成分が複雑でなかなかいないタイプ。それと声量のキャパシティ。(ぜったいお腹で支えてる)

すでに自分の世界をもち作曲力もばっちりなので、曲がはまれば大化けするかも?

→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク

09.熊田このは / Can You Celebrate?

■ オリジナル(安室奈美恵)

■ カバー(熊田このは)

■ ナイステイク/ アイノカタチ - feat.HIDE(GReeeeN) MISIA

2020/02/23 LIVE

比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎ。

切なさを帯びているのに、聴き手を元気づける希有の歌声。

この子の声って絶対セラピー効果あると思う。

→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2

10.鈴木杏奈 / 炎

■ オリジナル(LiSA)

■ カバー(鈴木杏奈)

■ ナイステイク/ ラピスラズリ - 藍井エイル

2019.12.15 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

このところ、とくにエモーショナルな歌い回しが目立つのは歌の感性に優れていることの証明。

そして抜群の音程は、絶対音感ゆえのもの?

11.堀 優衣 / This Love

■ オリジナル(アンジェラ・アキ)

■ カバー(堀 優衣)

■ ナイステイク/ LOVE SONG - 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

2021/07/11 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】

音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。

しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。

大学生になって、さらにハイトーンの艶に磨きがかかってる。

一度でいいから、このメンツでコラボってほしかった。

できれば梶浦由記さんの楽曲・プロデュースで・・・。

-------------------

■ 砂塵の彼方へ....

FictionJunction + Kalafina + Sound Horizon + FBM(FRONT BAND MEMBERS)。

↑ のメンツならば、このなかに入っても引けをとらないのでは?

〔関連記事〕

■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

歌の巧い子はたくさんいるけど、一聴しただけでそれとわかるオリジナリティを備えた逸材はそうそういない。

内容が似ているふたつの記事をひとつにしてみました。

-------------------------

さきほどの記事を書きながら「歌のオリジナリティ」について考えていました。

カバー曲がカバー崩れする大きな原因は、歌い手のオリジナリティが確立していないから。

だからモノマネにさえならず、曲を追うだけで精一杯となり、結果は下位互換ないし崩壊。

このケースがほとんどだけど、一群の歌い手たちだけは別の展開をみせていた。

やっぱりU-18黄金の世代は ↓ 彼女たちだったのかもしれぬ。

(順不同です)

■ 佐久間彩加ちゃん

■ 三阪咲ちゃん

■ 原藤由衣ちゃん

■ 富金原佑菜ちゃん

■ 熊田このはちゃん

■ 鈴木杏奈ちゃん

■ 堀優衣ちゃん

それとその下の世代の4人。

彼女たちもオリジナリティあふれるすばらしいパフォーマンスをみせてくれる。

(順不同です)

■ 島津心美ちゃん

■ 岩口和暖ちゃん

■ 加藤礼愛ちゃん

■ 川嵜心蘭ちゃん

論より証拠、オリジナルと彼女たちのカバーを聴きくらべてみました。

オリジナルはいずれも名手といわれるシンガー。

さすがに「上位互換」しているとまではいわないが、それぞれが自身の確立したオリジナリティのうえで解釈して歌い上げているのがわかる。

だから、オリジナルでは気づかなかった楽曲の微妙なニュアンスが感じとれたりして、聴いていて面白い。

名曲やヒット曲は原曲(オリジナル曲)の歌手の声と強く結びついているので、そこから引き離し、さらに歌い手のオリジナリティを加えて別の魅力をつくりだすなど、並みの才能では到底できない。

やっぱり類い希な才能をもつ世代なんだと思う。

まぁ、とにかく聴きくらべてみてくださいまし。

※ 番号は便宜上、順不同です。

01.島津心美 / 誰より好きなのに

■ オリジナル(古内東子)

■ カバー(島津心美)

■ ナイステイク/ SEASONS - 浜崎あゆみ

2021/07/22 Kokomi 11th Birthday Live 溝ノ口劇場

強弱が効いてて歌いまわしがやたらにエモーショナル。そして歌にスケール感がある。

この子本当に小学生か?

溝ノ口劇場だ! そのうちにここ、歌姫の聖地になるかも・・・。

02.岩口和暖 / 月光

■ オリジナル(鬼束ちひろ)

■ カバー(岩口和暖)

■ ナイステイク/ アイノカタチ - MISIA

抜群の声量。それとニュアンスの込め方がますます巧くなってきている。

03.加藤礼愛 / Jupiter(Little Glee Monster Vers.)

■ オリジナル(Little Glee Monster)

■ カバー(加藤礼愛)

■ ナイステイク/ HALO - BEYONCE

11/25(木)21:00〜フジTV【千鳥クセスゴ】出演💄『HALO』加藤礼愛(カトレア.Kato Leia.12yrs) BEYONCE cover

この子の歌声聴いてると、

「最高の楽器は人の生の声」とか「優秀な男性ボーカルが10人束になってかかっても、1人の才能ある女性ボーカルには及ばない」

などという音楽格言が想い浮かんでくる。

なんというか、もって生まれたボーカリストとしての格の高さを感じる。

04.川嵜心蘭 / 点描の唄(井上苑子ソロVers.)

■ オリジナル(井上苑子)

■ カバー(川嵜心蘭)

@mabo3939 ♬ オリジナル楽曲 - mabo

■ ナイステイク/ しるし - Mr.Children

【カラオケバトル公式】川嵜心蘭:Mr.Children「しるし」(森アナイチオシ動画)

カラバトでこんな難しい曲ぶつけてくるとは・・・。

このあたりの感覚は、黄金の世代の7人に通じるところあり。

(優勝も狙うけど、なにより歌いたい曲を歌う。)

やっぱり、歌に複雑な感情が乗っている。

歌にこれだけ ”切なさ” を載っけられるとは、熊田このはちゃん以来の才能では?

05.佐久間彩加 / 駅

■ オリジナル(竹内まりや) ※似てるけど、オリジナルじゃありません。

■ カバー(佐久間彩加)

■ ナイステイク/ 君がいたから - Crystal Kay

2020/12/13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】

この子は掛け値なしに天才だと思う。音の扱い方が普通じゃない。

荒れ声を瞬時に力感に昇華するって、この年代でできることじゃない。

それにこの情感の入り方って、いったい何事?

→ ■ カラバト&佐久間彩加ちゃん配信ライブ情報/LIVE初参戦

06.三阪 咲 / Finally

■ オリジナル(安室奈美恵)

■ カバー(三阪 咲)

■ ナイステイク/ Rollercoaster (Acoustic Live Performance)

声に雰囲気があって、強弱のコントロール&声のまわし方が抜群で、とくにR&B系のこなしは絶品。

ユニットのアンサンブルを大切にする行き方は、時流を捉えているかも。

07.原藤由衣 / 出逢った頃のように

■ オリジナル(Every Little Thing/持田香織)

■ カバー(原藤由衣)

■ ナイステイク/ 初恋 - 三田寛子

2022/09/04 原藤由衣 Birthday ワンマンライブ⑨ 溝ノ口劇場

美声。だけど単なる「歌のお姉さん声」とは一線を画す粒立ち感あふれる声色。

いそうだけど、なかなかいない存在。

08.富金原佑菜 / Flavor Of Life

■ オリジナル(宇多田ヒカル)

■ カバー(富金原佑菜)

■ ナイステイク/ One Last Time - Ariana Grande

声の成分が複雑でなかなかいないタイプ。それと声量のキャパシティ。(ぜったいお腹で支えてる)

すでに自分の世界をもち作曲力もばっちりなので、曲がはまれば大化けするかも?

→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク

09.熊田このは / Can You Celebrate?

■ オリジナル(安室奈美恵)

■ カバー(熊田このは)

■ ナイステイク/ アイノカタチ - feat.HIDE(GReeeeN) MISIA

2020/02/23 LIVE

比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎ。

切なさを帯びているのに、聴き手を元気づける希有の歌声。

この子の声って絶対セラピー効果あると思う。

→ ■ 熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2

10.鈴木杏奈 / 炎

■ オリジナル(LiSA)

■ カバー(鈴木杏奈)

■ ナイステイク/ ラピスラズリ - 藍井エイル

2019.12.15 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

このところ、とくにエモーショナルな歌い回しが目立つのは歌の感性に優れていることの証明。

そして抜群の音程は、絶対音感ゆえのもの?

11.堀 優衣 / This Love

■ オリジナル(アンジェラ・アキ)

■ カバー(堀 優衣)

■ ナイステイク/ LOVE SONG - 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

2021/07/11 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)【カラオケバトル公式】

音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。

しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。

大学生になって、さらにハイトーンの艶に磨きがかかってる。

一度でいいから、このメンツでコラボってほしかった。

できれば梶浦由記さんの楽曲・プロデュースで・・・。

-------------------

■ 砂塵の彼方へ....

FictionJunction + Kalafina + Sound Horizon + FBM(FRONT BAND MEMBERS)。

↑ のメンツならば、このなかに入っても引けをとらないのでは?

〔関連記事〕

■ 【抜粋編】黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

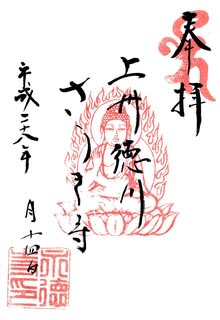

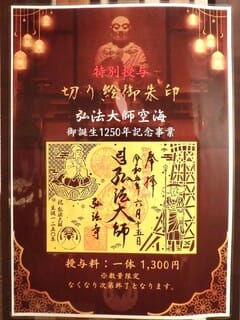

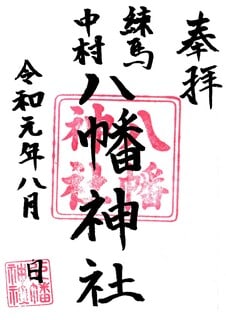

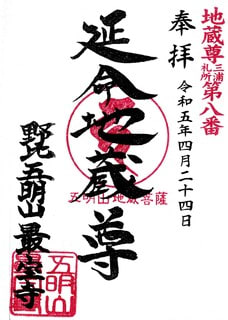

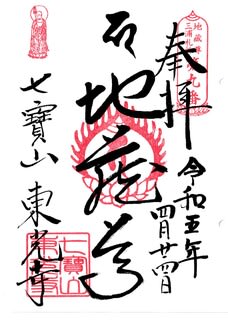

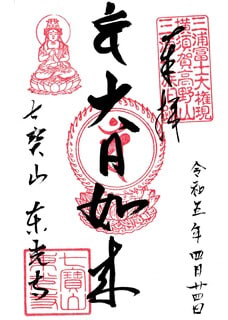

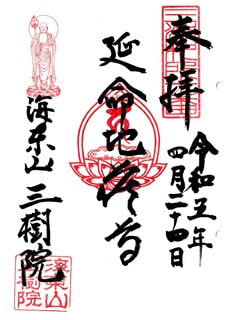

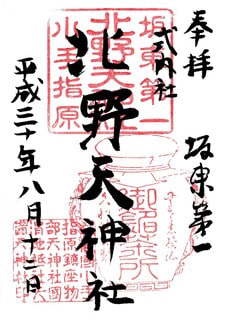

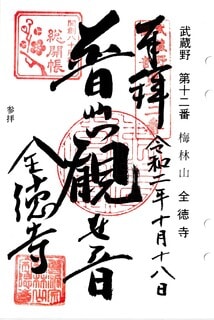

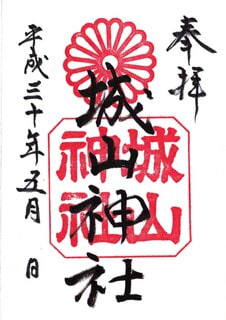

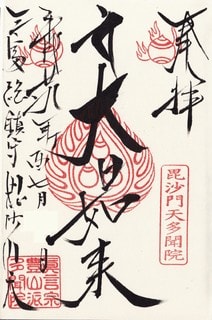

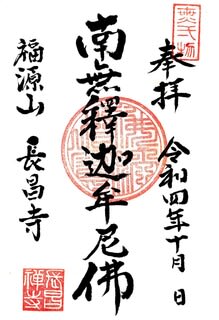

■ 徳川家康公と御朱印

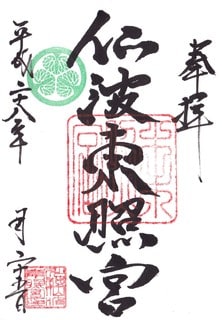

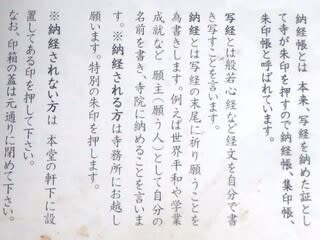

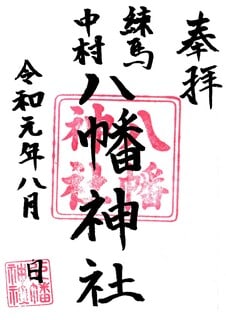

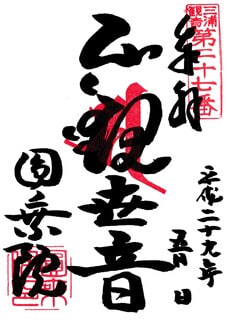

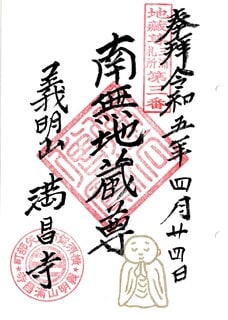

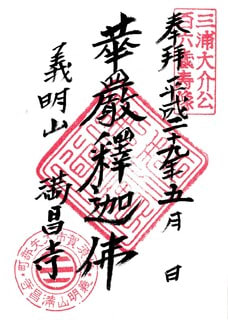

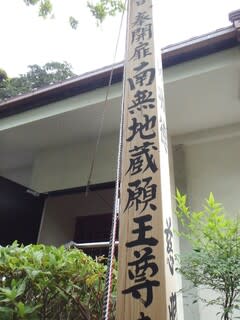

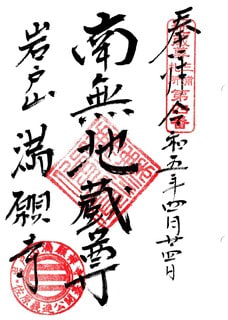

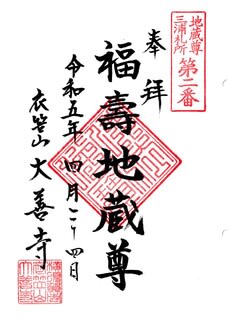

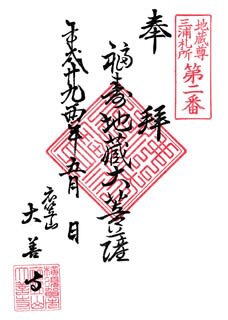

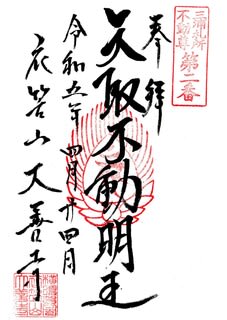

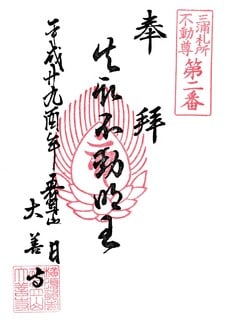

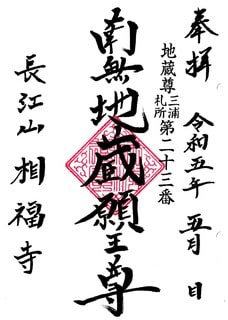

このところけっこうアクセスをいただいているので、御朱印を追加しました。

-------------------------

2023/01/09 UP

今年のNHK大河ドラマは『どうする家康』、徳川家康公が主役です。

昨年の「『鎌倉殿の13人』と御朱印」に引きつづき、今年は「徳川家康公と御朱印」を連載のかたちでまとめてみたいと思います。

今回も範囲を絞り、関東、山梨県、静岡県を対象とします。

なので家康公晩年にゆかりの寺社がメインとなります。

(大河ドラマも”桶狭間の戦い”から始まっていますね。)

まずは家康公の生涯を晩年中心にまとめてみます。

天文十一年(1543年)12月

・岡崎城主松平広忠(松平清康の子)の嫡男として岡崎城で生誕。

・生母は緒川城主水野忠政の娘・大子(伝通院)。幼名は竹千代。

天文十六年(1547年)8月

・数え6歳で今川氏への人質として駿府へ送られる。

天文二十四年(1555年)3月

・駿府の今川氏の下で元服。次郎三郎元信。

・今川義元の姪で関口親永の娘・瀬名(築山殿)を娶る。後に蔵人佐元康と改める。

永禄三年(1560年)5月

・桶狭間の戦いで先鋒。戦捷後、岡崎城に入城。

永禄四年(1561年)

・今川氏と断交して信長と同盟を結ぶ。(清洲同盟)

永禄六年(1563年)

・元康から家康と名を改める。

永禄九年(1566年)

・三河国を統一。朝廷から藤原氏とされ従五位下三河守に叙任し「徳川」に改姓。

・新田氏庶流の世良田三河守頼氏を松平氏の祖とした。

・改姓に伴い本姓を「藤原氏」から「源氏」に復している。

(略)

天正十八年(1590年)

・秀吉公の命により、北条氏の旧領、武蔵国・伊豆国・相模国・上野国・上総国・下総国・下野国の一部・常陸国の一部の関八州に移封。

慶長三年(1598年)

・五大老の一人に任命される。

慶長五年(1600年)9月

・関ヶ原の戦いで勝利。

慶長八年(1603年)2月

・征夷大将軍に任ぜられる。

慶長十年(1605年)4月

・征夷大将軍を辞し、嫡男・秀忠への将軍宣下。

慶長十二年(1607年)

・駿府城に移る。(大御所政治)

慶長十九年(1614年)大坂冬の陣。

慶長二十年(1615年)大坂夏の陣。

元和元年(1615年)

・禁中並公家諸法度、武家諸法度、一国一城令を制定。徳川氏による日本全域の支配を確定したとされる。

元和二年(1616年)4月

・駿府城において死去。

・『本光国師日記』によると、家康公の遺言として「臨終候はば御躰をば久能へ納。御葬禮をば增上寺にて申付。御位牌をば三川之大樹寺に立。一周忌も過候て以後。日光山に小き堂をたて。勧請し候へ。」

・葬儀は5月17日増上寺。戒名は「安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」。

・遺体は駿府の南東の久能山(現久能山東照宮)に葬られ、遺言通り一周忌を経て日光の東照社に分霊。

・「墓所」は一般に、久能山東照宮の廟所宝塔(神廟)と、日光東照宮の奥社宝塔の2つとされる。

・神号は側近の天海と崇伝、神龍院梵舜の間で権現号と明神号が議論され、山王一実神道に則って薬師如来を本地とする権現「東照大権現」とされる。

元和三年(1617年)2月

・東照大権現の神号、3月に神階正一位が贈られる。

寛永二十年(1643年)

将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立。

正保二年(1645年)11月

・宮号宣下、東照宮となる。

・東照宮に正一位の神階が贈られ、家康公は江戸幕府の始祖として東照神君、権現様とも呼ばれて江戸時代を通して崇拝される。

*****************

【家康公の信仰】

家康公の信仰仏として、以下の尊仏が知られています。(他にもまだまだあります)

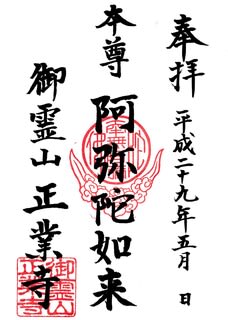

・増上寺(東京・芝)の黒本尊(阿弥陀如来)

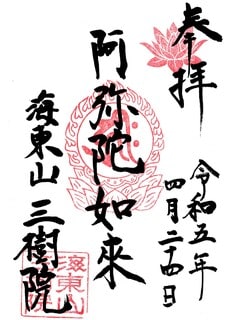

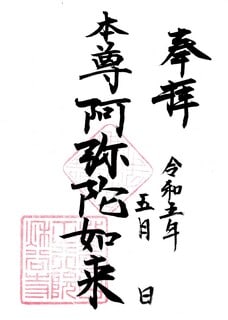

■ 増上寺・黒本尊の御朱印

・宝台院(静岡市・葵区)の白本尊(阿弥陀如来)

・隣松寺(愛知県豊田市)の冑三尊(阿弥陀三尊))

・大相模不動尊(大聖寺(埼玉県越谷市)Web)、鼠切り不動明王(不動院禅寺(三重県津市)Web)

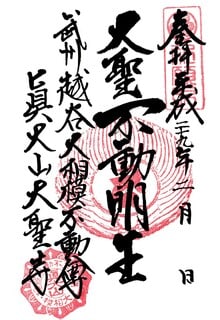

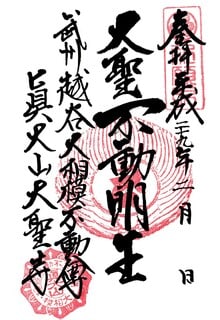

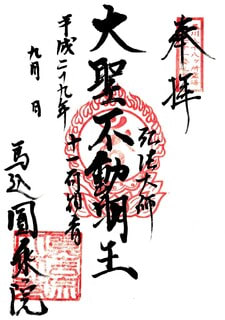

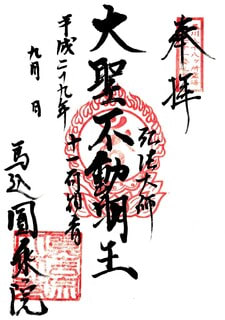

■ 大聖寺・大相模不動尊の御朱印

・摩利支天(摩利支尊 徳大寺(東京上野広小路)Web)

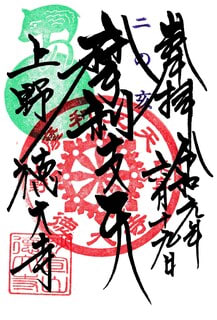

■ 徳大寺・摩利支天の御朱印

・北辰妙見大菩薩(覚成寺(群馬県みどり市)Web)

・三面大黒天(大蔵経寺(山梨県笛吹市)Web)

■ 大蔵経寺の御朱印

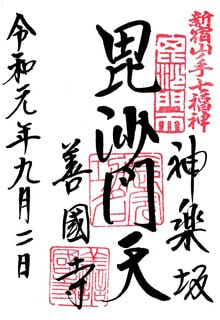

・善國寺の毘沙門天(善國寺(新宿区神楽坂)Web)

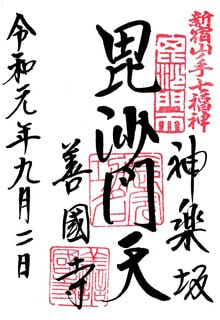

■ 善國寺・毘沙門天の御朱印

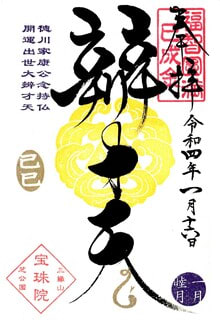

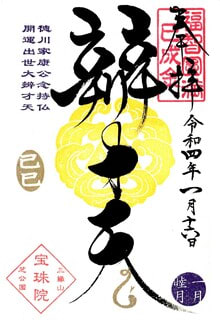

・寶珠院の開運出世大辨財天(寶珠院(港区芝公園)Web)

■ 寶珠院・開運出世大辨財天の御朱印

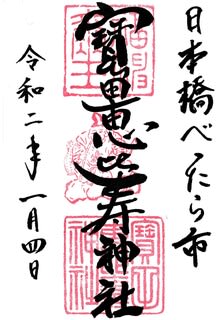

・寶田恵比寿神社の恵比寿神

「馬込勘解由と云う人は家康公が入府の時、三河の国から随行して、此の大業を成し遂げられた功に依り、徳川家繁栄御祈念の恵比寿様を授け賜ったので、平穏守護の御神体として宝田神社に御安置」(日本橋江戸屋Webより)とのこと。

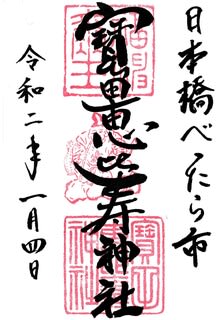

■ 寶田恵比寿神社の御朱印

【家康公と宗派】

家康公と各宗派とのゆかりについて、まずは代表例をざっくりと書き出してみます。主に関東周辺関連です。

〔浄土宗〕

家康公は「熱心な浄土宗信者」で(知恩院Web、浄土宗大辞典)増上寺住職・源誉存応上人に帰依し、葬儀も浄土宗の増上寺であげられています。

徳川家の菩提寺は増上寺で、徳川氏(松平氏)の菩提寺・大樹寺(愛知県岡崎市)も浄土宗です。

小石川の傳通院は、慶長七年(1602年)に家康公のご生母於大の方が逝去し、家康公が菩提寺とされて現号に改め、以来徳川家の菩提寺として重きをなしました。

行徳の徳願寺、蔵前の松平西福寺も家康公開基と伝わります。

また、鎌倉大長寺の住職暁誉源栄は、小田原征伐時に家康公の意を受け玉縄城主北条氏勝を説得して開城につなげ、以降家康公との交流を深めたといいます。

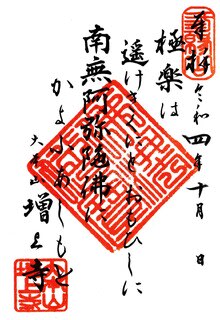

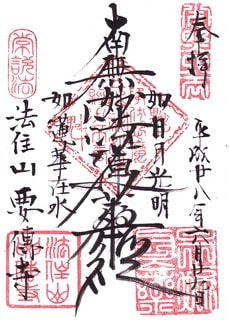

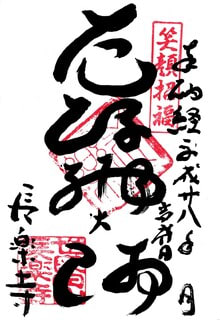

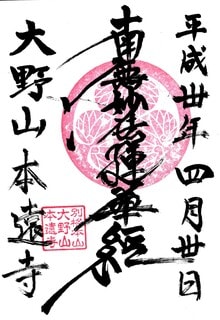

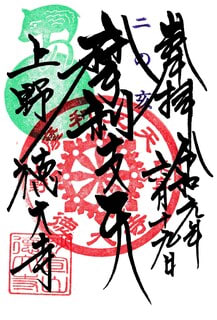

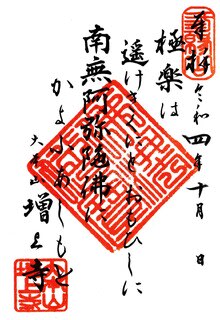

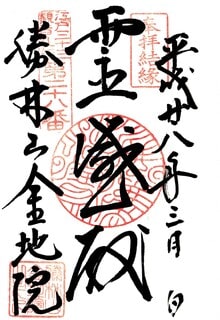

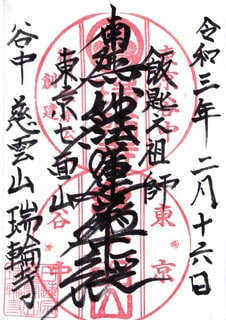

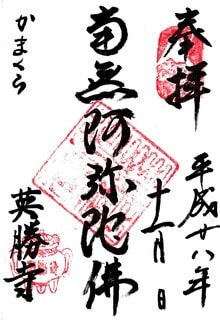

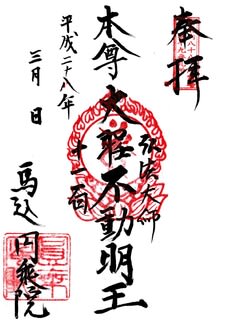

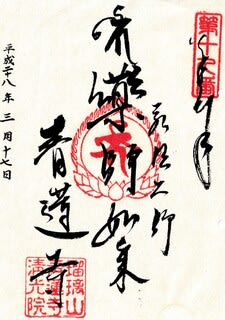

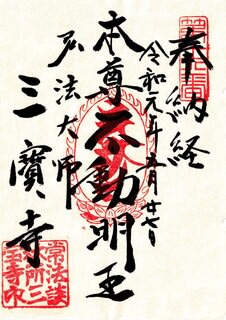

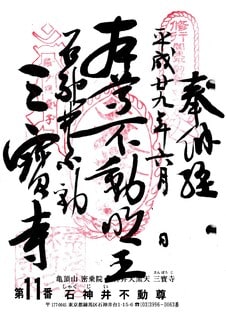

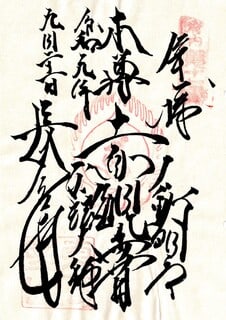

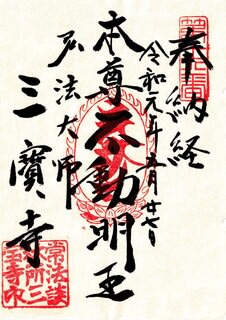

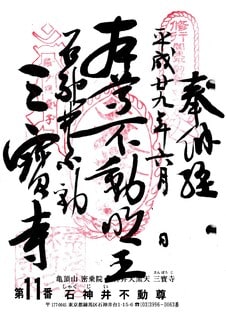

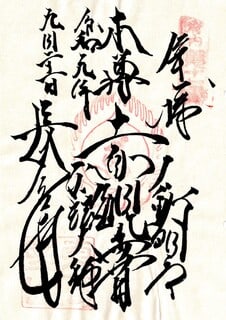

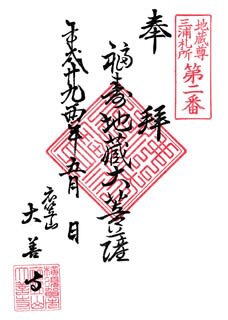

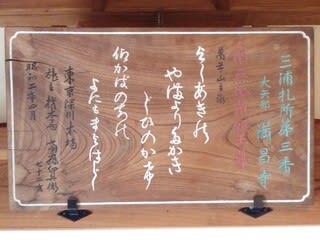

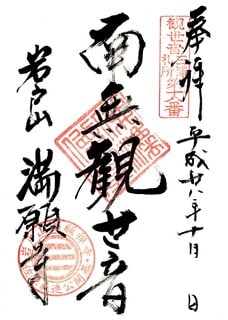

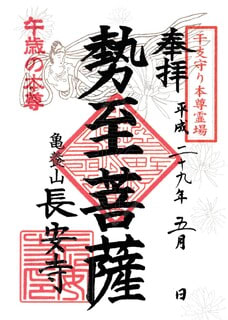

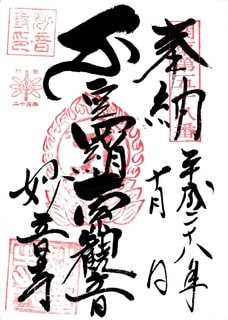

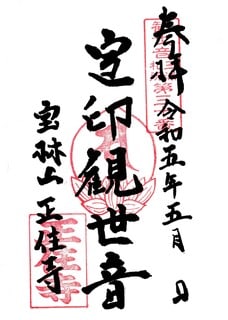

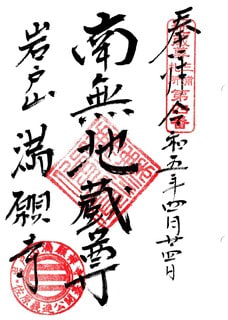

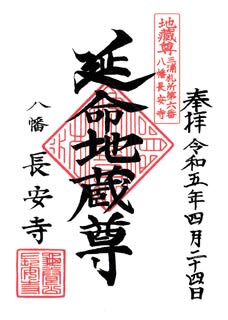

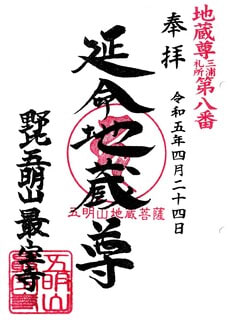

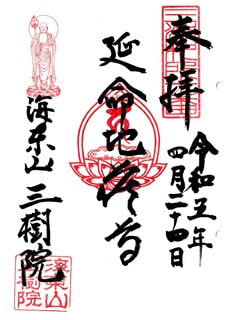

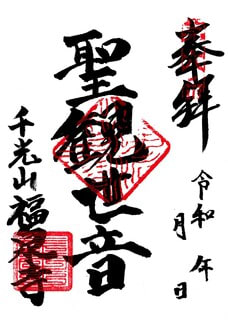

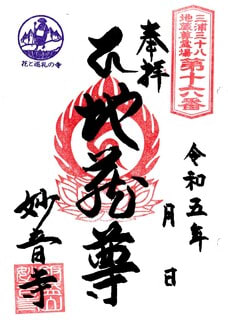

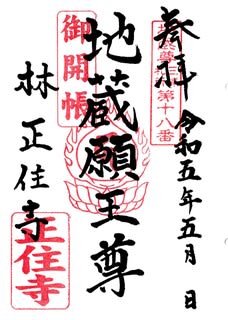

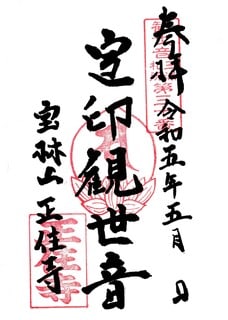

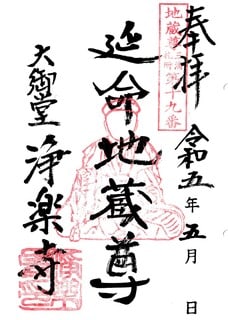

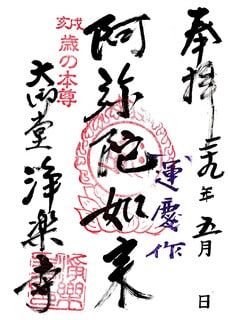

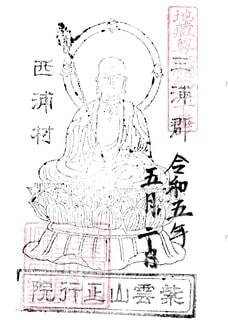

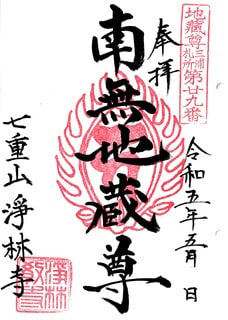

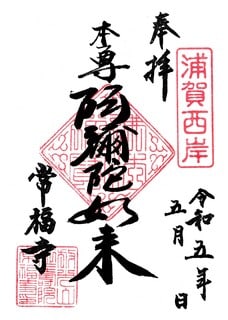

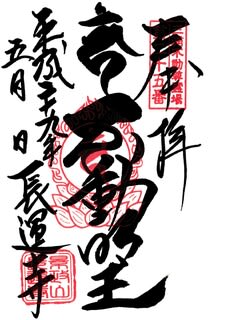

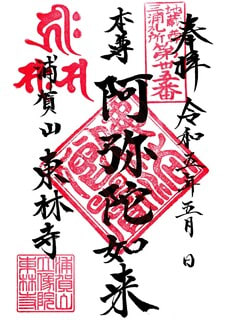

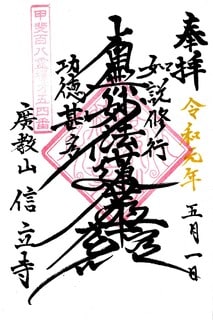

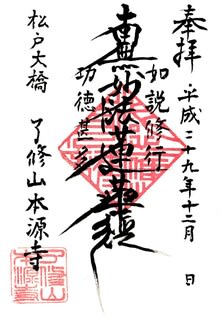

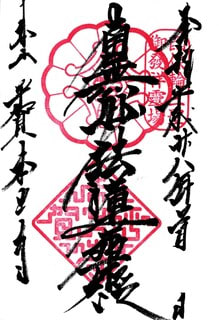

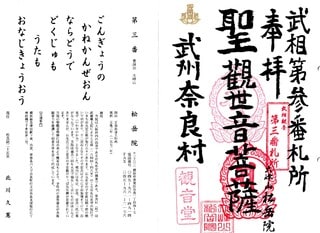

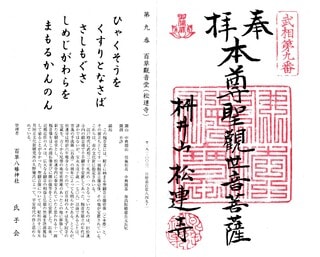

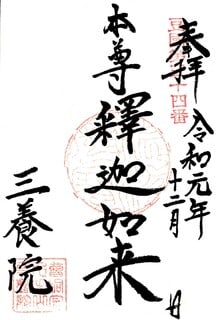

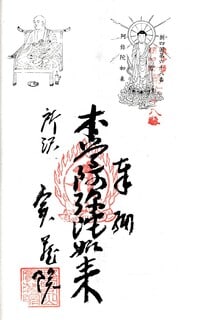

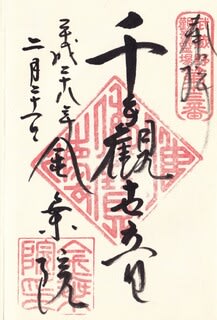

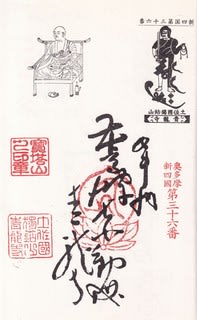

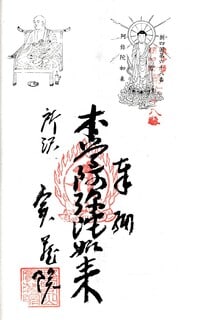

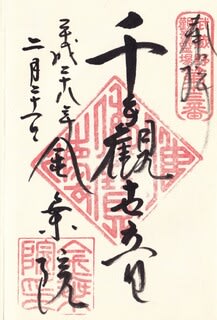

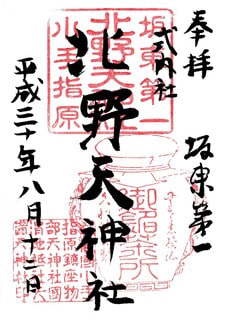

【写真 上(左)】 増上寺の御朱印(御詠歌)

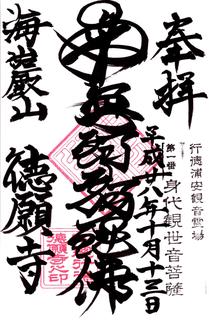

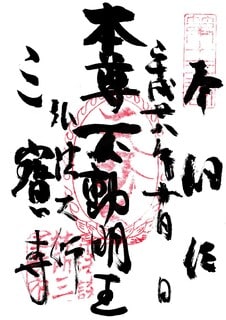

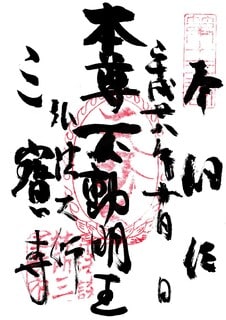

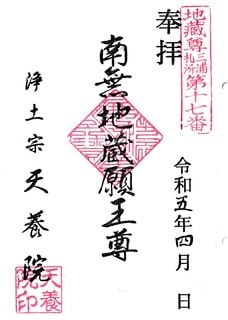

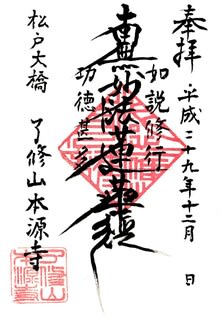

【写真 下(右)】 徳願寺の御朱印

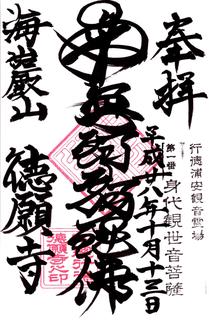

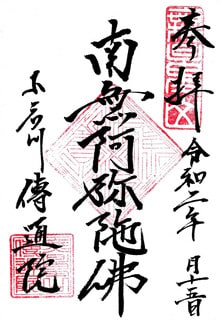

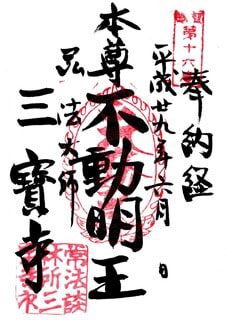

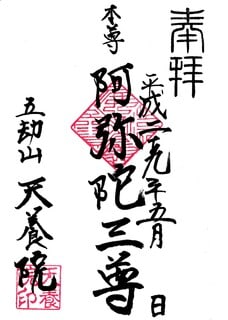

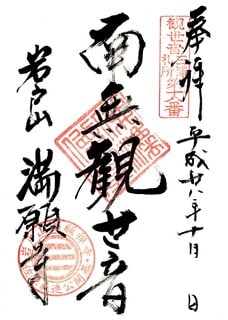

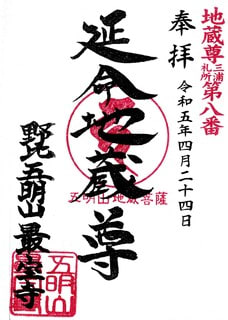

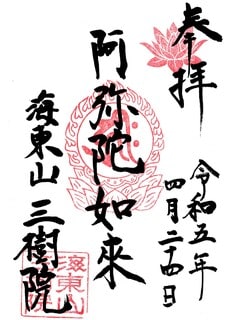

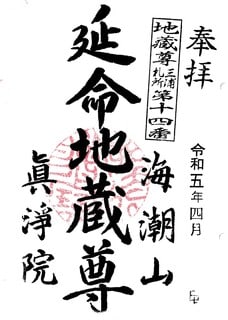

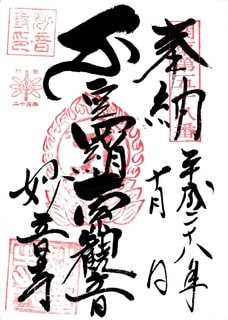

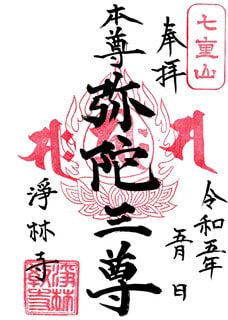

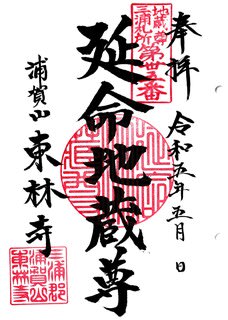

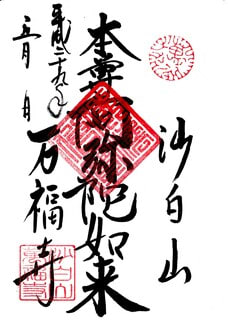

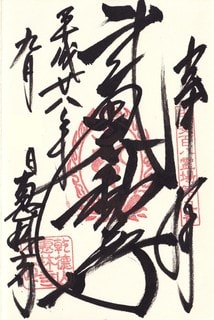

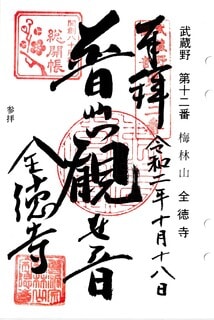

【写真 上(左)】 傳通院の御朱印

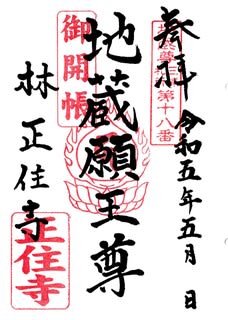

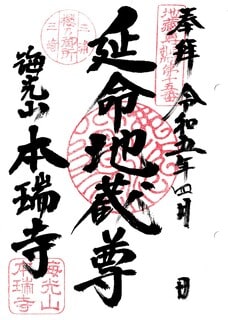

【写真 下(右)】 大長寺の御朱印

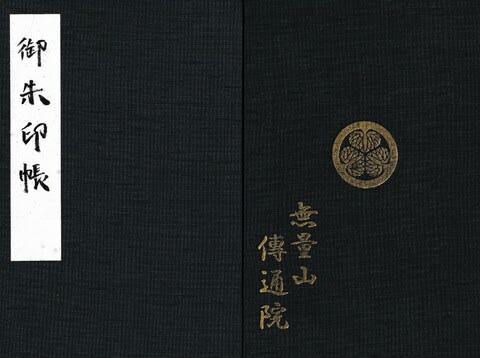

■ 葵の御紋が入った傳通院の御朱印帳

徳川軍の旗印「厭離穢土欣求浄土」(お(え)んりえどごんぐじょうど)は浄土宗(浄土教)の思想に基づくものとの説があります。

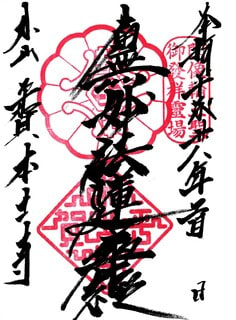

〔天台宗〕

家康公は天台宗の天海大僧正に帰依(喜多院Web、会津美里町観光協会Web)したことから、天台宗との関係もふかいとされます。

天海大僧正が創建された上野の寛永寺は、江戸城の鬼門の守護とされる門跡寺院です。

上野の輪王寺には天海(慈眼大師)と良源(慈恵大師、元三大師)の両大師が祀られています。

舞台造りで有名な上野の清水観音堂も天海大僧正の建立です。

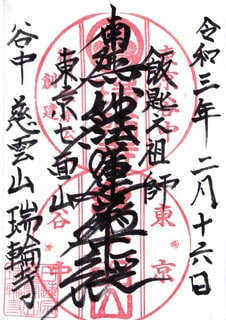

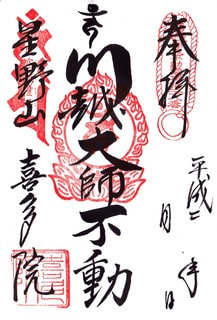

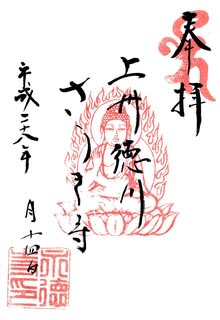

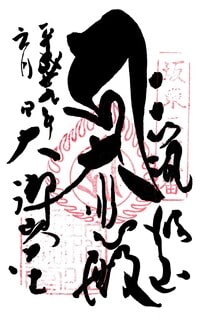

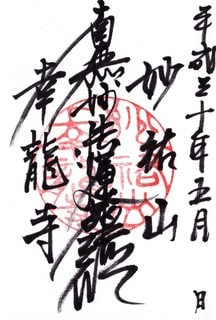

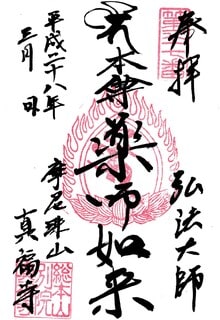

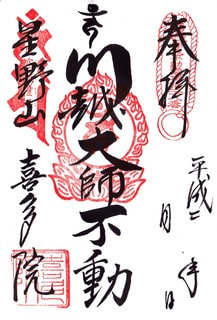

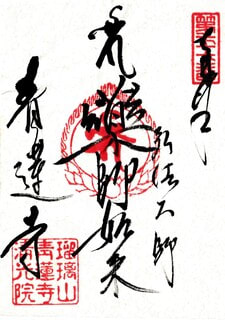

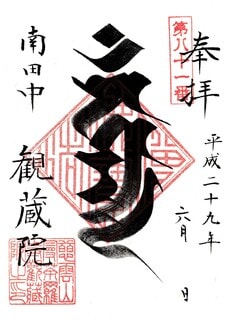

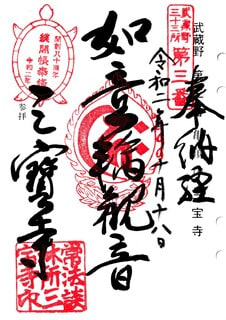

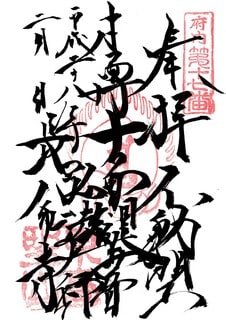

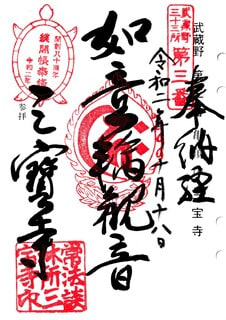

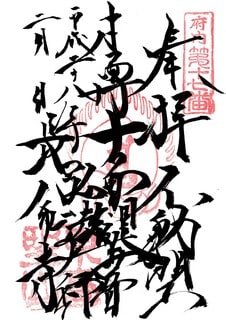

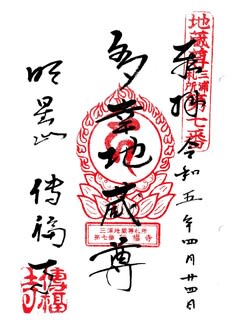

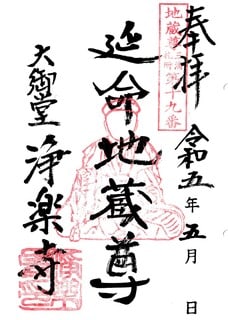

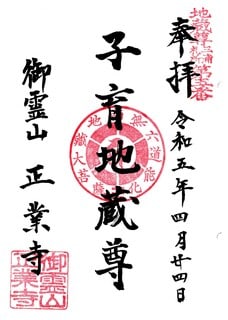

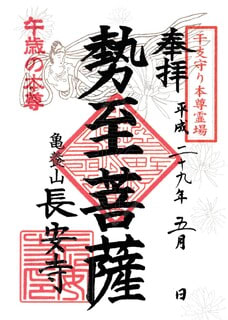

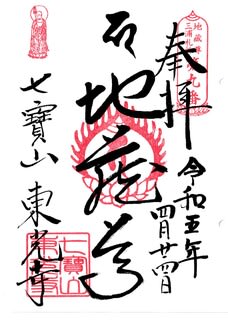

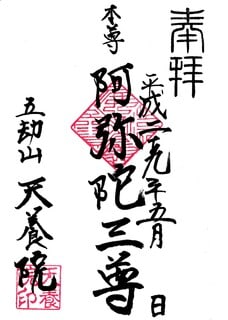

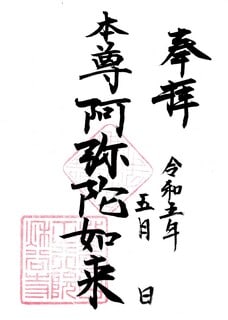

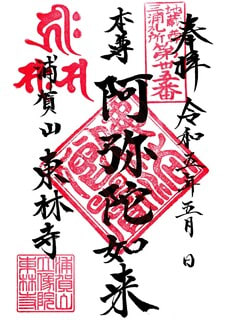

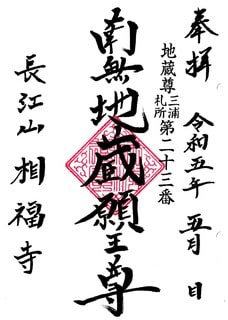

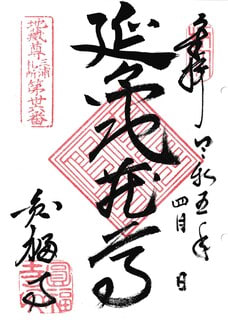

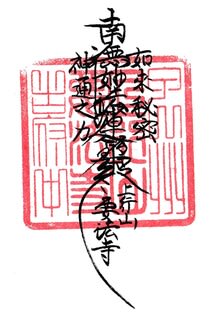

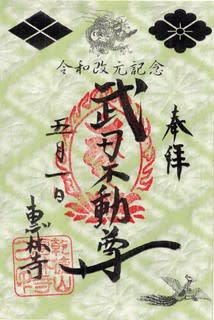

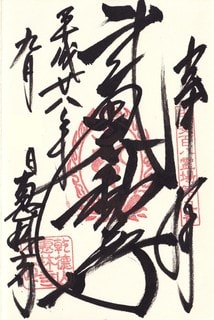

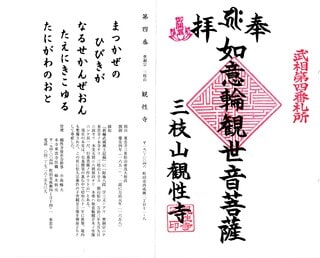

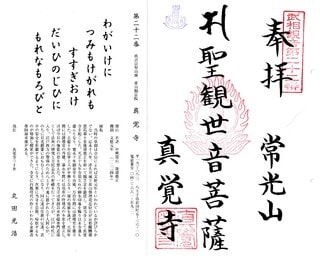

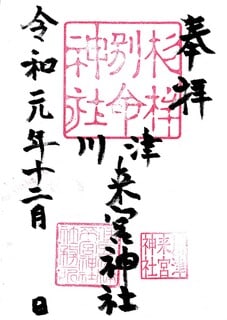

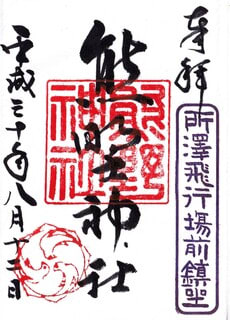

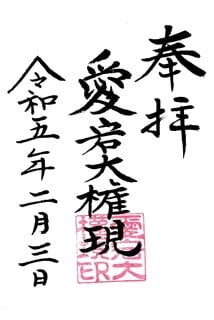

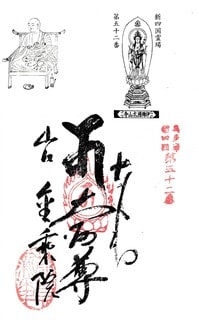

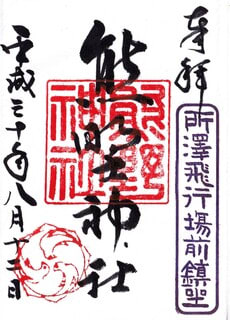

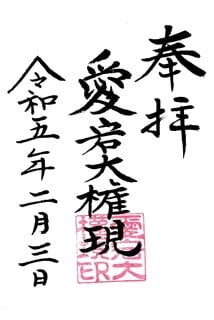

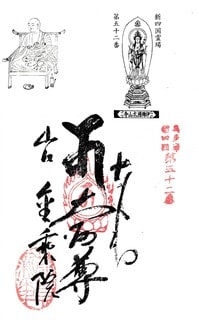

【写真 上(左)】 喜多院の御朱印

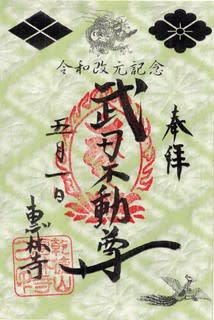

【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印

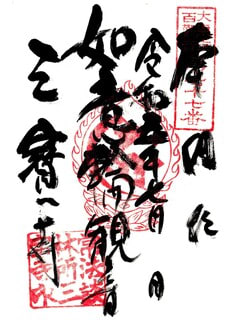

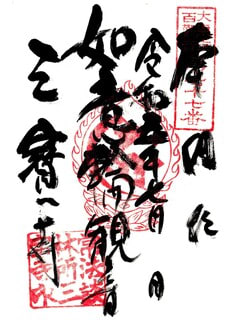

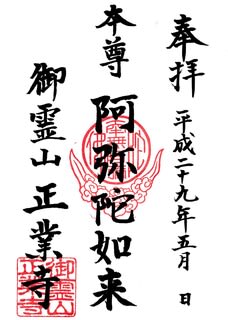

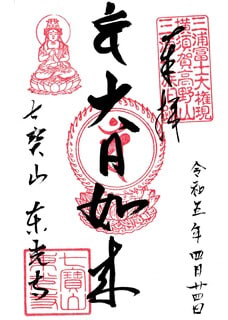

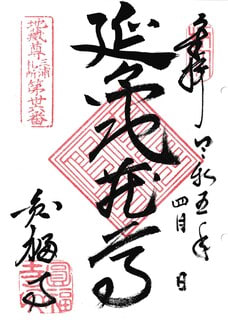

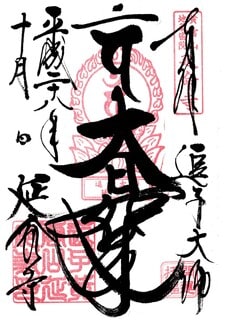

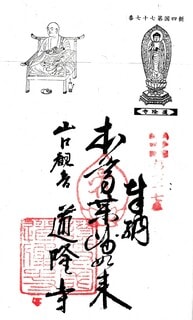

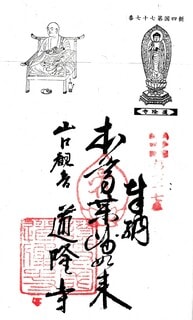

【写真 上(左)】 上野輪王寺の御朱印

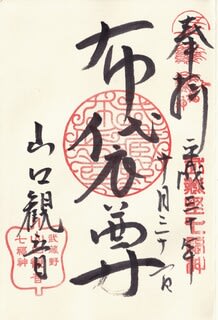

【写真 下(右)】 上野・清水観音堂の御朱印

〔臨済宗〕

駿府時代の家康公が師事したともいわれる太原雪斎(崇孚)は臨済禅であり、晩年のブレーンのひとり金地院(以心)崇伝も臨済禅でした。(清見寺(静岡市清水区)Web)

幼少時の家康公は、太原雪斎ゆかりの臨済寺(静岡市葵区)に居住し学んだと伝わります。

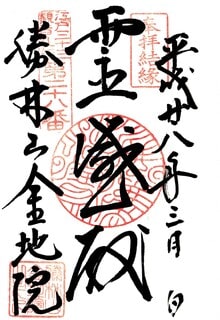

■ 金地院崇伝創建の芝・金地院の御朱印

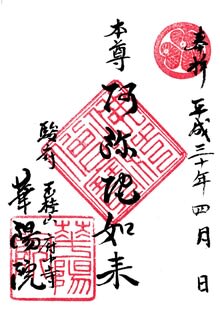

〔曹洞宗〕

曹洞宗寺院の可睡斎(静岡県袋井市)の第11代住職仙隣等膳は竹千代の教育を受け持ったことがあり、後に浜松城主となった家康公が等膳和尚を城に招いた際、居眠りを始めてしまった和尚に親しみ、家康公が「可睡斎」と名付けたという逸話がのこります。山内には三方ヶ原の戦いで武田軍から逃れた家康公が隠れたとされる洞窟「出世六の字穴」がいまも残ります。

泉岳寺(東京・高輪)は、家康公の開基と伝わります。

来見寺(茨城県利根町)の住職は家康公の知己で、公が立ち寄った際「私が来て見たので、来見寺にせよ」との言で改号されたと伝わります。

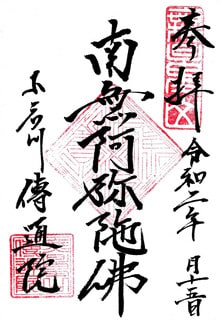

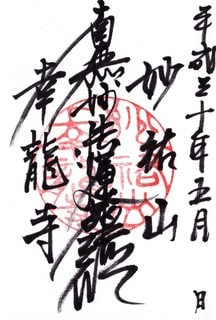

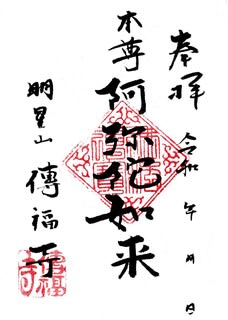

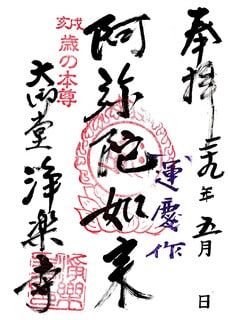

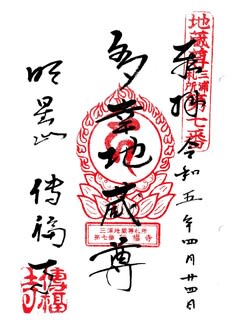

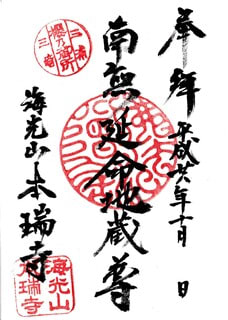

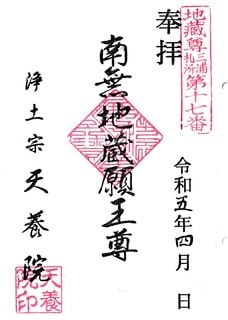

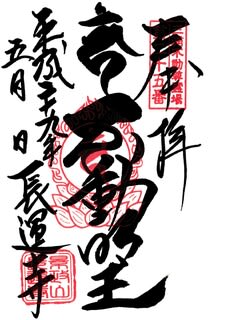

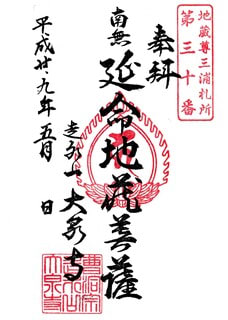

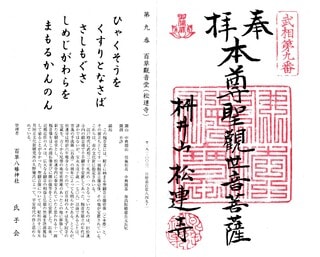

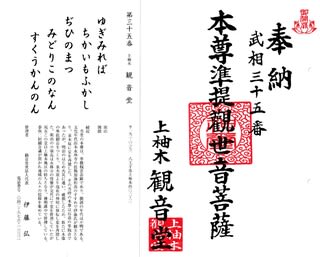

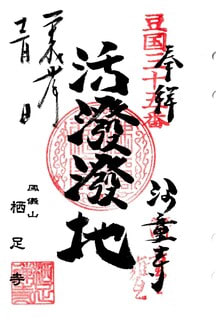

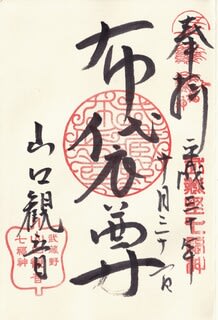

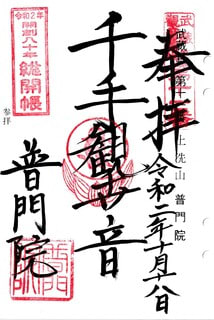

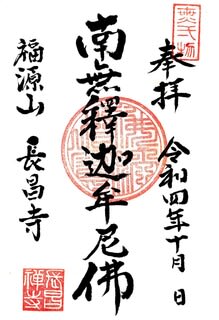

【写真 上(左)】 泉岳寺の御朱印

【写真 下(右)】 来見寺の御朱印

〔真言宗〕

家康公は駿府在住時にしばしば真言宗の音羽山清水寺観音堂に詣で、念待仏の恵心僧都作の千手観音の像や寺領を寄進したといい、住職秀尊阿闍梨は陣僧として行動をともにしたともいいます。

また将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立しています。

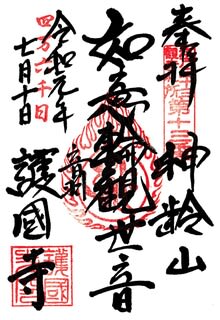

また、筑波山の知足院中禅寺(現・大御堂)は家康公以来将軍家と幕府の祈祷を行っていたとされ、知足院の江戸別院・護持院はのちに音羽護国寺の境内に移されて幕府の祈願寺としての役割を担いました。

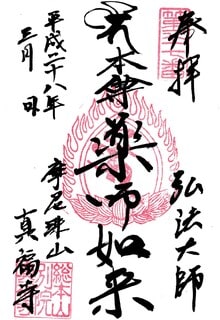

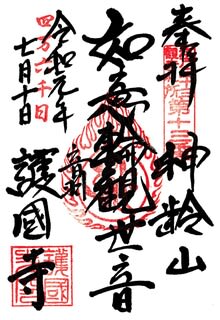

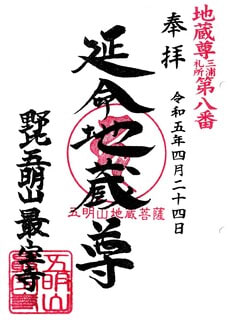

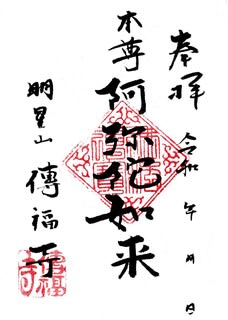

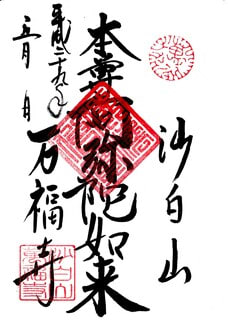

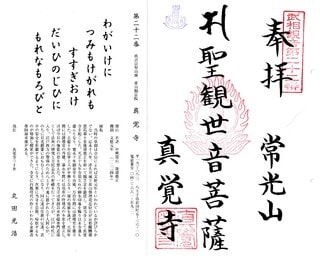

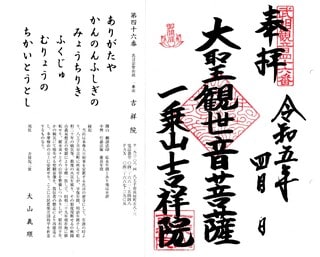

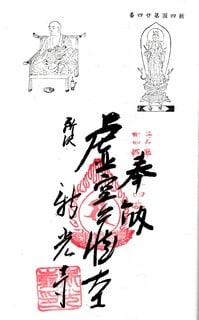

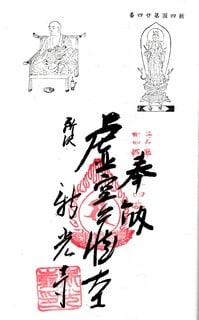

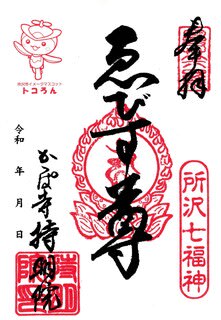

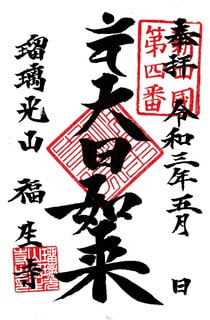

【写真 上(左)】 つくば大御堂の御朱印

【写真 下(右)】 護国寺の御朱印

〔時宗〕

・「松平八代」の初代とされる親氏公は時宗の僧で徳阿弥と称し、諸国遍歴後、三河の地にたどり着いたとされています。

称名寺(愛知県碧南市)は三河松平家(徳川家)との関わりがふかく、家康公の幼名竹千代は十五世一天和尚が命名と伝わり、山内には三州大浜東照宮が鎮座します。

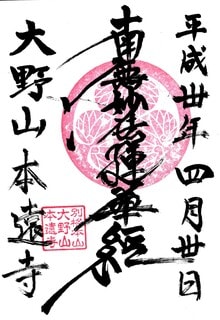

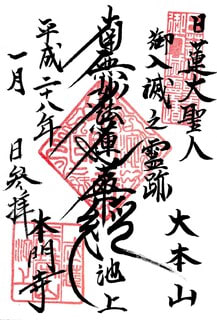

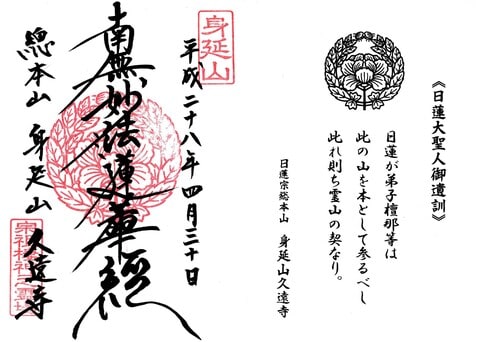

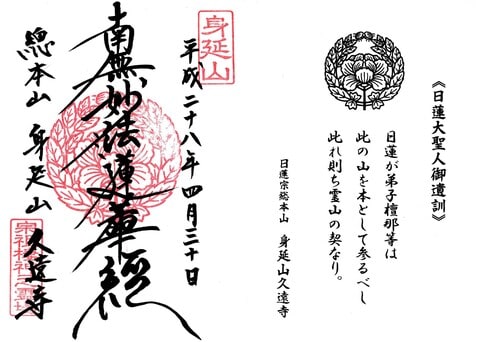

〔日蓮宗〕

台東区根岸の要伝寺のWebには、家康公と日蓮宗とのゆかりが記され、これによると、谷中の瑞輪寺は家康公の開基檀越、世田谷区北烏山(もと神田湯島)の幸龍寺も家康公の開基で徳川将軍家の祈願寺として外護されたとされています。

神楽坂の善國寺も家康公開基と伝わります。

鎌倉・植木の日蓮宗寺院・久成寺は、小田原合戦の際に家康公が立ち寄り寺領を寄進、以降も外護されたと伝わります。

身延山には家康公の側室で熱心な日蓮宗信徒であった養珠院(お万の方)ゆかりの上の山東照宮が祀られています。

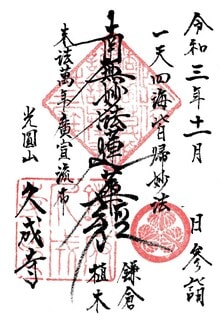

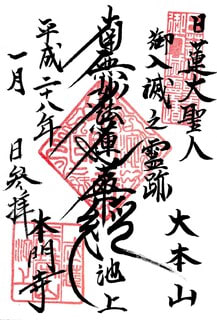

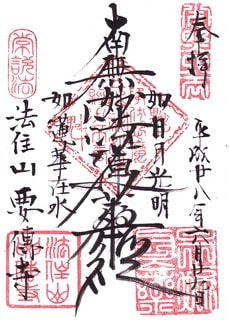

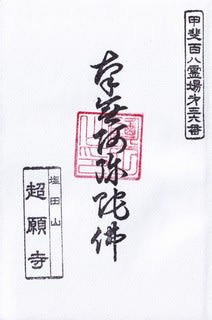

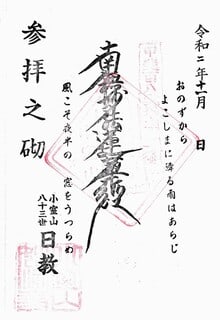

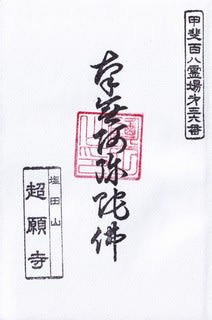

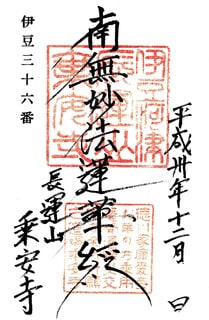

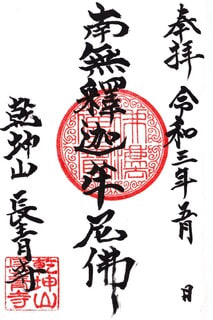

【写真 上(左)】 要伝寺の御首題

【写真 下(右)】 瑞輪寺の御首題

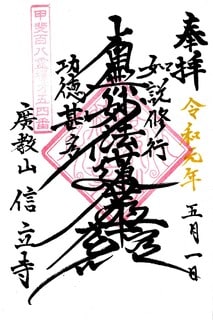

【写真 上(左)】 幸龍寺の御首題

【写真 下(右)】 久成寺の御首題

一般に家康公は浄土宗、天台宗とのゆかりがふかいとされますが、以上のように多くの宗派と関係をもっていました。

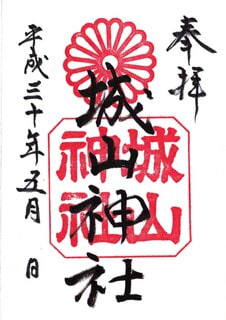

【家康公ゆかりの神社】

家康公ゆかりの神社としては、家康公(東照大権現)を祀る東照宮が代表格ですが、他にも家康公ゆかりの神社は数多くあります。

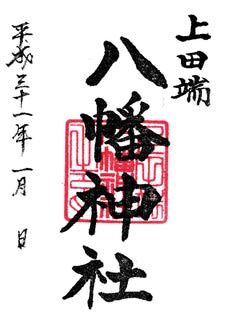

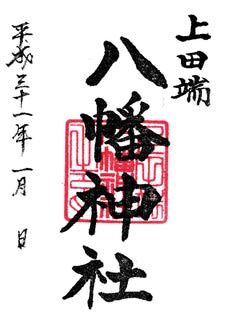

〔八幡社〕

浜松八幡宮は浜松城の鬼門の方角に位置していたことから家康公が鬼門鎮守として信仰し、度々参拝したといいます。

また家康公は、伊賀八幡宮(愛知県岡崎市)への尊崇篤かったといわれます。

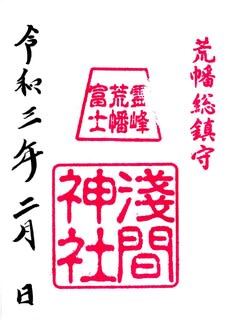

〔浅間神社〕

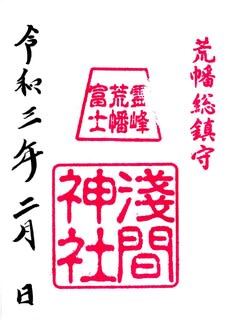

静岡浅間神社は、天文二十四年(1555年)、駿府で人質となっていた14歳の竹千代が元服し松平元信となった神社とされます。

江戸時代には、徳川家康公の崇敬社として歴代将軍の祈願所にもなりました。

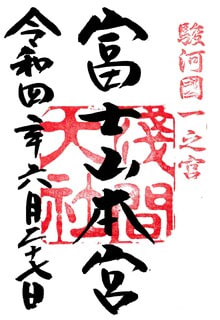

家康公は駿河国一之宮富士山本宮浅間神社にも神殿を寄進しており、浅間神社への崇敬が篤かったことがうかがえます。

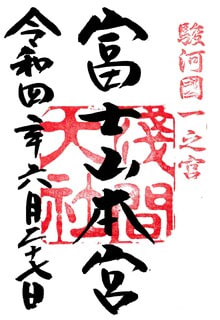

■ 富士山本宮浅間神社の御朱印

〔神田明神〕

家康公は関ヶ原の戦いの前に神田明神に戦勝祈願したとされ、成就ののちも江戸総鎮守として広く人々から崇敬を受けました。

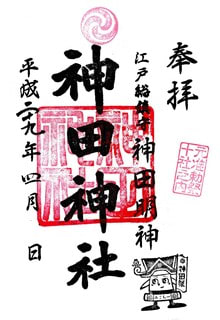

■ 神田神社(神田明神)の御朱印

〔稲荷神〕

江戸の街にこれだけ稲荷神社が広まったのは、家康公の稲荷神信仰の影響という説があります。

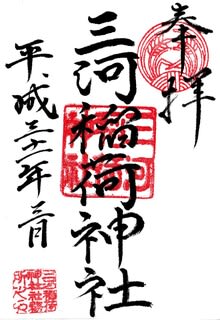

文京区本郷の三河稲荷神社はもともと三州碧海郡上野庄稲荷山に御鎮座で、家康公の崇敬篤く、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して造営奉遷とされています。

千代田区神田駿河台の太田姫稲荷神社(一口稲荷神社)は慶長十一年(1606年)の江戸城大改築の際、城内に御遷座の当社を西丸の鬼門にあたる神田駿河台に御遷座と伝わり、相伝には菅原道真公と徳川家康公が祀られています。

【写真 上(左)】 三河稲荷神社の御朱印

【写真 下(右)】 太田姫稲荷神社の御朱印

〔天満宮・天神社〕

霊光殿天満宮(京都市上京区)は家康公の崇敬篤く、家康公も祭祀されています。

湯島天神は家康公の崇敬を受け、桐生の総鎮守・桐生天満宮は天正九年(1581年)、徳川家の祈願所となり、関ヶ原合戦の際には戦勝祈願したと伝わります。

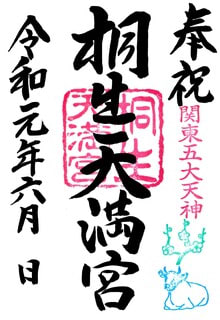

【写真 上(左)】 湯島天神(湯島天満宮)の御朱印

【写真 下(右)】 桐生天満宮の御朱印

〔氷川神社〕

江戸・武蔵一帯は氷川神社の多いところです。

家康公は文禄五年(1595年)伊奈備前守忠次を奉行として武蔵一之宮氷川神社の社頭を造営しています。

赤坂氷川神社も徳川将軍家代々の尊崇を受けたと伝わります。

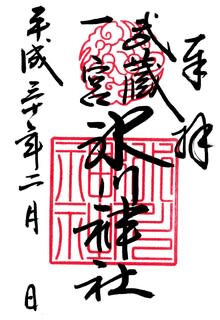

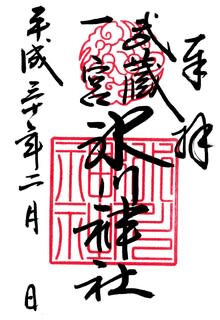

■ 武蔵一宮氷川神社の御朱印

〔愛宕神社〕

港区愛宕の愛宕神社は、慶長八年(1603年)、家康公の命により江戸の防火の神様として創祀され、以降も徳川家の尊崇篤い神社です。

愛宕権現の江戸期の別当、圓福寺は家康公が伊賀越えに際して護持された勝軍地蔵を本地佛として奉安し、この勝軍地蔵は明治に入って真福寺に遷られました。

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6の第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺を参照。

【写真 上(左)】 愛宕神社の御朱印

【写真 下(右)】 真福寺の御朱印

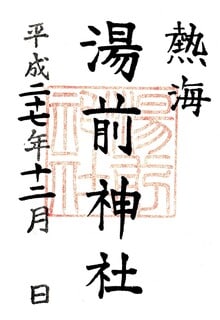

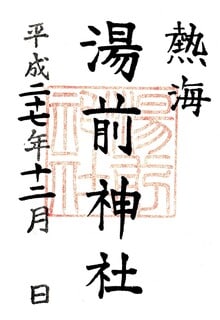

〔湯前神社〕

家康公はしばしば熱海に湯治に行かれたと伝わります。

この故事にならってか、熱海の大湯のお湯を江戸将軍家に献上する「湯くみ道中」の記録が伝わります。

湯前神社の御祭神は薬神、温泉の神ともされる少彦名命。

家康公は製薬調合の達人としても知られているので、少彦名命への崇敬も篤かったかもしれません。

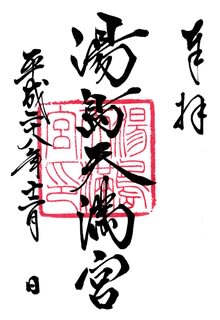

■ 湯前神社の御朱印

〔諏訪神社〕

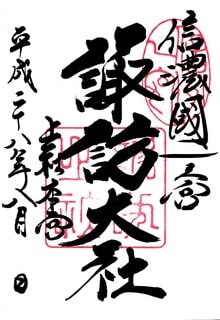

諏訪大社上社本宮の四脚門は、慶長十三年(1608年)家康公が大久保長安に命じ、国家の安泰を祈願して造営寄進したもので、勅使門とも呼ばれます。

浜松市中区の諏訪神社は、秀忠公誕生に当り産土神として崇敬され、天正7年(1579年)家康公が社殿を造営したといいます。(昭和37年、五社神社と合祀され、五社神社諏訪神社となっています。)

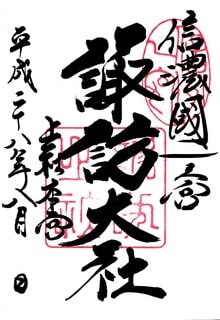

■ 諏訪大社上社本宮の御朱印

〔賀茂神社〕

徳川家の先祖・松平家は賀茂神を崇めていたといわれ、各地に徳川・松平家ゆかりの賀茂神社がみられます。

徳川宗家の家紋「三つ葉葵」は、賀茂神と関係があるという説があります。(賀茂神社の神紋は葵紋)

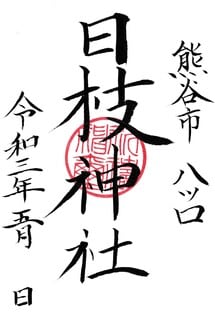

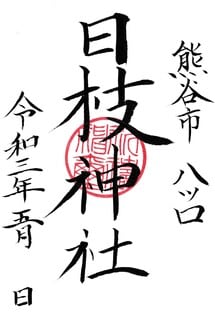

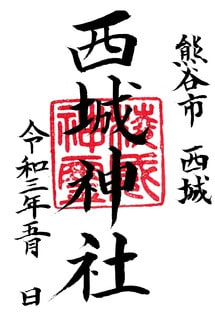

〔日枝神社〕

山王の日枝神社は、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して家康公が江戸城を居城とするにあたり、「徳川家の守り神」「江戸の産神」として崇敬したと伝わります。(太田道灌が川越から山王社を勧請)

日枝信仰は山王一実神道とふかいかかわりをもち、家康公祭祀を語るうえで重要なファクターです。

【写真 上(左)】 日枝神社の御朱印

【写真 下(右)】 日枝神社境内社 猿田彦神社の御朱印

〔山王一実神道〕

家康公祭祀を語るうえで外せないのが、山王一実神道(さんのういちじつしんとう)です。

もともと山王神道(さんのうしんとう)は、鎌倉時代にかけて天台宗総本山・比叡山延暦寺で生まれ、日枝山(比叡山)の山岳信仰、神道、天台宗が融合した流派で、本地垂迹説を容れた神仏習合の思想とされます。

僧・天海は山王神道説をベースに山王一実神道へと発展させ、家康公の歿後、山王一実神道に則り家康公の霊を東照大権現として祭祀しました。(当初は吉田神道の流儀で埋葬されたという説あり)

日光の家康公の墓所には東照宮が建立され、東照大権現は薬師如来の垂迹とされました。(『東照大権現縁起』)

天台宗と山王一実神道との関係はきわめて複雑で、日光の「二社一寺」(日光東照宮、二荒山神社、輪王寺)、上野東照宮と寛永寺(寒松院)、川越の仙波東照宮、喜多院、日枝神社の例をみるとその複雑さが実感できます。

鳴龍で有名な日光東照宮の本地堂は、日光東照宮の境内にありながら、家康公ゆかりで東照大権現の本地とされる薬師如来を奉安する輪王寺のお堂なのです。

もはやこうなると、神社やらお寺やら、手を叩いて参拝していいのやらそれすらもわからないカオス的な状況となってきます。

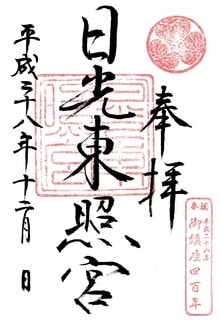

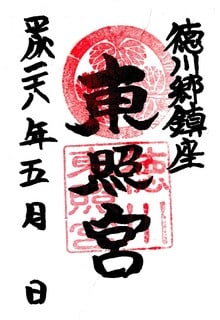

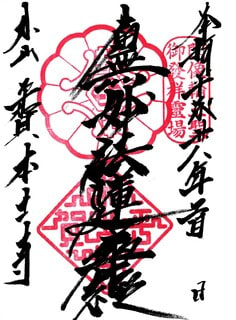

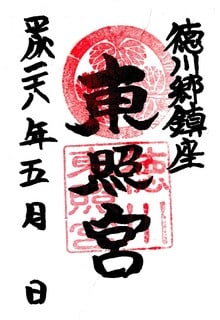

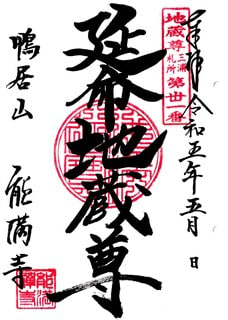

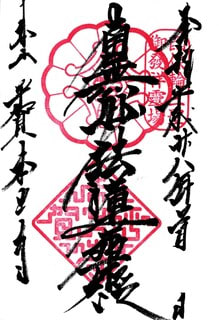

【写真 上(左)】 日光東照宮の御朱印

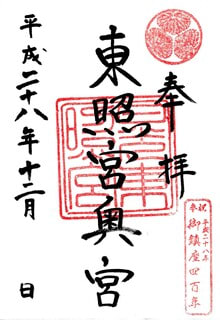

【写真 下(右)】 日光東照宮奥宮の御朱印

【写真 上(左)】 日光二荒山神社本社の御朱印

【写真 下(右)】 日光二荒山神社中宮祠の御朱印

【写真 上(左)】 日光山 輪王寺 黒門の御朱印

【写真 下(右)】 日光山 輪王寺 本地堂の御朱印

【写真 上(左)】 上野東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印

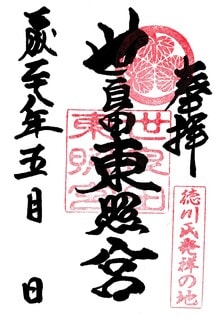

【写真 上(左)】 仙波東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 喜多院の御朱印

■ 日枝神社の御朱印

家康公の祭祀を辿ることは、江戸時代に隆盛を極めた神仏集合の歴史を辿ることかもしれません。

なお、群馬県太田市徳川町・世良田町周辺は「徳川氏発祥の地」とされ、家康公ないし徳川家ゆかりの寺社が少なくありません。家康公ゆかりの地としてこのエリアを訪ねてみるのも面白いかもしれません。

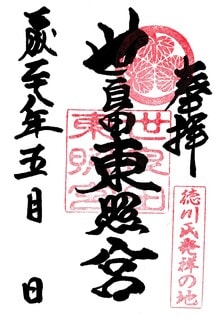

【写真 上(左)】 徳川東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 世良田東照宮の御朱印

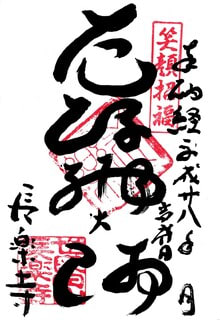

【写真 上(左)】 長楽寺(太田市世良田町)の御朱印

【写真 下(右)】 永徳寺(太田市徳川町)の御朱印

太田市の大光院は、慶長十八年(1613年)一族の繁栄と始祖新田義重公の追善供養のため、芝増上寺の観智国師の門弟で四哲の一人といわれた呑龍上人を開山に迎え、家康公が開基した寺院と伝わります。

■ 大光院の御朱印

足利市の鑁阿寺は、世良田氏(新田氏流・徳川氏の祖ともされる)の祖・世良田頼氏の正室が足利義氏の娘である関係から家康公が帰依したと伝わり、寺領60石を安堵されたといいます。

■ 鑁阿寺の御朱印

太田、足利あたりは、探せばまだ家康公ゆかりの寺社がみつかると思います。

-------------------------

家康公の室の開基ないしゆかりの寺院も少なくありません。

・正室・築山殿(瀬名姫) 嫡男信康、長女亀姫の生母

築山殿を祀る月窟廟は西来院(浜松市中区/曹洞宗)

・継室・南明院(朝日姫、駿河御前) 豊臣秀吉の異母妹

墓所は凌雲山 東福寺(南明禅院)(京都市東山区/臨済宗東福寺派)

・蓮葉院(西郡局、於葉の方) 二女督姫の生母

墓所は本禅寺塔頭・心城院(京都市上京区/法華宗)、芳荷山 長應寺(品川区小山/法華宗陣門流)

・長勝院(於古茶、於万の方、小督局) 次男結城秀康の生母

墓所は天女山 孝顕寺(茨城県結城市/曹洞宗)

・竜泉院(西郷局、於愛の方) 三男秀忠公、四男松平忠吉の生母

墓所は金米山 宝台院(静岡市葵区/浄土宗)

・良雲院(於竹の方) 三女振姫の生母

墓所は東光山 西福寺(松平良雲院)(台東区蔵前/浄土宗)

・下山殿(於都摩の方、於津摩の方、秋山夫人) 五男徳川信吉の生母

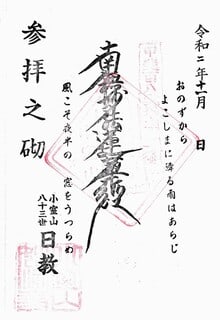

墓所は長谷山 本土寺(千葉県松戸市/日蓮宗)

■ 本土寺の御首題

・茶阿局(於茶阿、お八) 六男松平忠輝、七男松平松千代の生母

墓所は吉水山 宗慶寺(文京区小石川/浄土宗)

■ 宗慶寺の御朱印

・普照院(於久の方) 四女松姫の生母

墓所は玉桂山 華陽院(静岡市葵区/浄土宗)

■ 華陽院の御朱印

・相応院(於亀の方) 八男松平仙千代、九男徳川義直(尾張家)の生母

菩提寺は宝亀山 相応寺(名古屋市千種区/浄土宗)

・養珠院(於万の方) 十男頼宣(紀伊家)、十一男頼房(水戸家)の生母

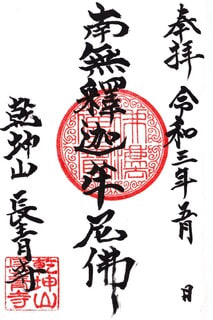

墓所は大野山 本遠寺(山梨県身延町/日蓮宗)

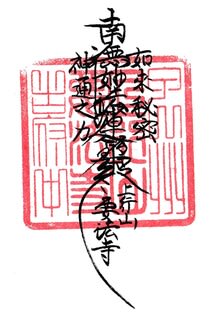

■ 本遠寺の御首題

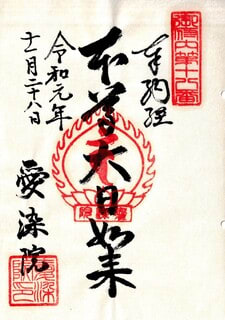

・英勝院(於梶の方、於勝の方) 五女・市姫の生母

墓所は東光山 英勝寺(鎌倉市/浄土宗)、経王山 妙法華寺(静岡県三島市/日蓮宗)

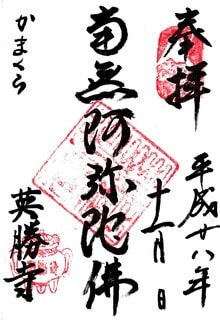

■ 英勝寺の御朱印

・蓮華院(於梅の方)

墓所は観音山 梅香寺(三重県伊勢市/浄土宗)

・雲光院(阿茶局)

墓所は開基の龍徳山 雲光院(江東区三好/浄土宗)

■ 雲光院の御朱印

・正栄院(於牟須の方)

肥前名護屋で逝去

・泰栄院(於仙の方)

駿府で死去。墓所は藤枝の浄念寺から信濃浄久寺に改葬。

・養儼院(於六の方)

墓所は日光山内?

・清雲院(於夏の方、於奈津の方)

墓所は無量山 傳通院(文京区小石川/浄土宗)、東照山 清雲院(三重県伊勢市/浄土宗)

■ 傳通院の御朱印

・信寿院((山田)富子)

墓所は長栄山 池上本門寺(大田区池上/日蓮宗)

■ 池上本門寺の御首題

・法光院(於松の方?) 松平民部の生母?

・三条氏 小笠原権之丞の生母

宗派は浄土宗と日蓮宗が多く、家康公の室はこのふたつの宗に帰依しやすい環境だったのかもしれません。

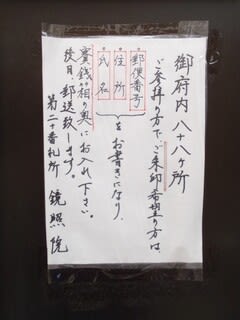

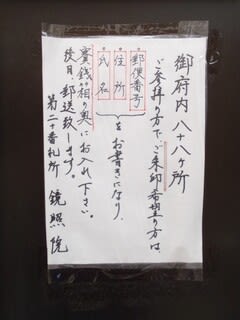

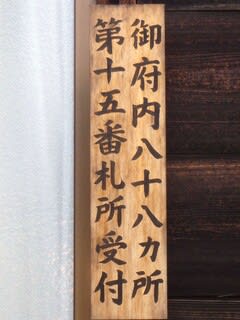

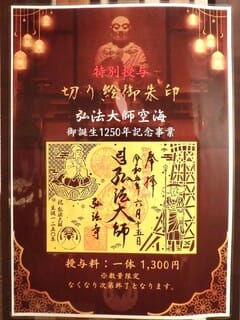

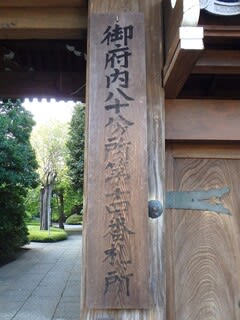

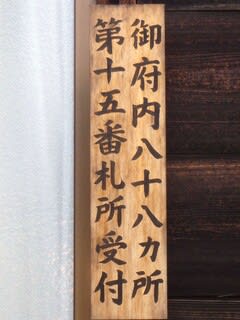

東京には御府内八十八ヶ所霊場という弘法大師霊場があり、家康公ないし徳川家ゆかりの寺院もすくなくありません。

なので、併行してこちらの記事で御府内八十八ヶ所霊場も紹介していきたいと思います。

【 BGM 】

■ A Clue - Boz Scaggs

■ That's Why - Michael McDonald

■Oh Yeah! - Roxy Music

-------------------------

2023/01/09 UP

今年のNHK大河ドラマは『どうする家康』、徳川家康公が主役です。

昨年の「『鎌倉殿の13人』と御朱印」に引きつづき、今年は「徳川家康公と御朱印」を連載のかたちでまとめてみたいと思います。

今回も範囲を絞り、関東、山梨県、静岡県を対象とします。

なので家康公晩年にゆかりの寺社がメインとなります。

(大河ドラマも”桶狭間の戦い”から始まっていますね。)

まずは家康公の生涯を晩年中心にまとめてみます。

天文十一年(1543年)12月

・岡崎城主松平広忠(松平清康の子)の嫡男として岡崎城で生誕。

・生母は緒川城主水野忠政の娘・大子(伝通院)。幼名は竹千代。

天文十六年(1547年)8月

・数え6歳で今川氏への人質として駿府へ送られる。

天文二十四年(1555年)3月

・駿府の今川氏の下で元服。次郎三郎元信。

・今川義元の姪で関口親永の娘・瀬名(築山殿)を娶る。後に蔵人佐元康と改める。

永禄三年(1560年)5月

・桶狭間の戦いで先鋒。戦捷後、岡崎城に入城。

永禄四年(1561年)

・今川氏と断交して信長と同盟を結ぶ。(清洲同盟)

永禄六年(1563年)

・元康から家康と名を改める。

永禄九年(1566年)

・三河国を統一。朝廷から藤原氏とされ従五位下三河守に叙任し「徳川」に改姓。

・新田氏庶流の世良田三河守頼氏を松平氏の祖とした。

・改姓に伴い本姓を「藤原氏」から「源氏」に復している。

(略)

天正十八年(1590年)

・秀吉公の命により、北条氏の旧領、武蔵国・伊豆国・相模国・上野国・上総国・下総国・下野国の一部・常陸国の一部の関八州に移封。

慶長三年(1598年)

・五大老の一人に任命される。

慶長五年(1600年)9月

・関ヶ原の戦いで勝利。

慶長八年(1603年)2月

・征夷大将軍に任ぜられる。

慶長十年(1605年)4月

・征夷大将軍を辞し、嫡男・秀忠への将軍宣下。

慶長十二年(1607年)

・駿府城に移る。(大御所政治)

慶長十九年(1614年)大坂冬の陣。

慶長二十年(1615年)大坂夏の陣。

元和元年(1615年)

・禁中並公家諸法度、武家諸法度、一国一城令を制定。徳川氏による日本全域の支配を確定したとされる。

元和二年(1616年)4月

・駿府城において死去。

・『本光国師日記』によると、家康公の遺言として「臨終候はば御躰をば久能へ納。御葬禮をば增上寺にて申付。御位牌をば三川之大樹寺に立。一周忌も過候て以後。日光山に小き堂をたて。勧請し候へ。」

・葬儀は5月17日増上寺。戒名は「安国院殿徳蓮社崇誉道和大居士」。

・遺体は駿府の南東の久能山(現久能山東照宮)に葬られ、遺言通り一周忌を経て日光の東照社に分霊。

・「墓所」は一般に、久能山東照宮の廟所宝塔(神廟)と、日光東照宮の奥社宝塔の2つとされる。

・神号は側近の天海と崇伝、神龍院梵舜の間で権現号と明神号が議論され、山王一実神道に則って薬師如来を本地とする権現「東照大権現」とされる。

元和三年(1617年)2月

・東照大権現の神号、3月に神階正一位が贈られる。

寛永二十年(1643年)

将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立。

正保二年(1645年)11月

・宮号宣下、東照宮となる。

・東照宮に正一位の神階が贈られ、家康公は江戸幕府の始祖として東照神君、権現様とも呼ばれて江戸時代を通して崇拝される。

*****************

【家康公の信仰】

家康公の信仰仏として、以下の尊仏が知られています。(他にもまだまだあります)

・増上寺(東京・芝)の黒本尊(阿弥陀如来)

■ 増上寺・黒本尊の御朱印

・宝台院(静岡市・葵区)の白本尊(阿弥陀如来)

・隣松寺(愛知県豊田市)の冑三尊(阿弥陀三尊))

・大相模不動尊(大聖寺(埼玉県越谷市)Web)、鼠切り不動明王(不動院禅寺(三重県津市)Web)

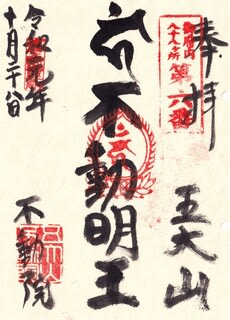

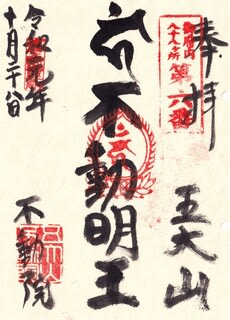

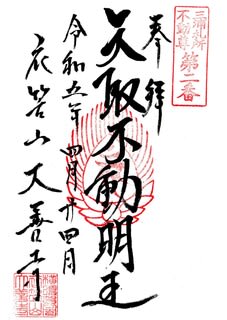

■ 大聖寺・大相模不動尊の御朱印

・摩利支天(摩利支尊 徳大寺(東京上野広小路)Web)

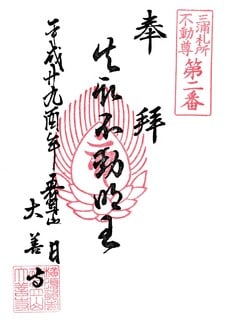

■ 徳大寺・摩利支天の御朱印

・北辰妙見大菩薩(覚成寺(群馬県みどり市)Web)

・三面大黒天(大蔵経寺(山梨県笛吹市)Web)

■ 大蔵経寺の御朱印

・善國寺の毘沙門天(善國寺(新宿区神楽坂)Web)

■ 善國寺・毘沙門天の御朱印

・寶珠院の開運出世大辨財天(寶珠院(港区芝公園)Web)

■ 寶珠院・開運出世大辨財天の御朱印

・寶田恵比寿神社の恵比寿神

「馬込勘解由と云う人は家康公が入府の時、三河の国から随行して、此の大業を成し遂げられた功に依り、徳川家繁栄御祈念の恵比寿様を授け賜ったので、平穏守護の御神体として宝田神社に御安置」(日本橋江戸屋Webより)とのこと。

■ 寶田恵比寿神社の御朱印

【家康公と宗派】

家康公と各宗派とのゆかりについて、まずは代表例をざっくりと書き出してみます。主に関東周辺関連です。

〔浄土宗〕

家康公は「熱心な浄土宗信者」で(知恩院Web、浄土宗大辞典)増上寺住職・源誉存応上人に帰依し、葬儀も浄土宗の増上寺であげられています。

徳川家の菩提寺は増上寺で、徳川氏(松平氏)の菩提寺・大樹寺(愛知県岡崎市)も浄土宗です。

小石川の傳通院は、慶長七年(1602年)に家康公のご生母於大の方が逝去し、家康公が菩提寺とされて現号に改め、以来徳川家の菩提寺として重きをなしました。

行徳の徳願寺、蔵前の松平西福寺も家康公開基と伝わります。

また、鎌倉大長寺の住職暁誉源栄は、小田原征伐時に家康公の意を受け玉縄城主北条氏勝を説得して開城につなげ、以降家康公との交流を深めたといいます。

【写真 上(左)】 増上寺の御朱印(御詠歌)

【写真 下(右)】 徳願寺の御朱印

【写真 上(左)】 傳通院の御朱印

【写真 下(右)】 大長寺の御朱印

■ 葵の御紋が入った傳通院の御朱印帳

徳川軍の旗印「厭離穢土欣求浄土」(お(え)んりえどごんぐじょうど)は浄土宗(浄土教)の思想に基づくものとの説があります。

〔天台宗〕

家康公は天台宗の天海大僧正に帰依(喜多院Web、会津美里町観光協会Web)したことから、天台宗との関係もふかいとされます。

天海大僧正が創建された上野の寛永寺は、江戸城の鬼門の守護とされる門跡寺院です。

上野の輪王寺には天海(慈眼大師)と良源(慈恵大師、元三大師)の両大師が祀られています。

舞台造りで有名な上野の清水観音堂も天海大僧正の建立です。

【写真 上(左)】 喜多院の御朱印

【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印

【写真 上(左)】 上野輪王寺の御朱印

【写真 下(右)】 上野・清水観音堂の御朱印

〔臨済宗〕

駿府時代の家康公が師事したともいわれる太原雪斎(崇孚)は臨済禅であり、晩年のブレーンのひとり金地院(以心)崇伝も臨済禅でした。(清見寺(静岡市清水区)Web)

幼少時の家康公は、太原雪斎ゆかりの臨済寺(静岡市葵区)に居住し学んだと伝わります。

■ 金地院崇伝創建の芝・金地院の御朱印

〔曹洞宗〕

曹洞宗寺院の可睡斎(静岡県袋井市)の第11代住職仙隣等膳は竹千代の教育を受け持ったことがあり、後に浜松城主となった家康公が等膳和尚を城に招いた際、居眠りを始めてしまった和尚に親しみ、家康公が「可睡斎」と名付けたという逸話がのこります。山内には三方ヶ原の戦いで武田軍から逃れた家康公が隠れたとされる洞窟「出世六の字穴」がいまも残ります。

泉岳寺(東京・高輪)は、家康公の開基と伝わります。

来見寺(茨城県利根町)の住職は家康公の知己で、公が立ち寄った際「私が来て見たので、来見寺にせよ」との言で改号されたと伝わります。

【写真 上(左)】 泉岳寺の御朱印

【写真 下(右)】 来見寺の御朱印

〔真言宗〕

家康公は駿府在住時にしばしば真言宗の音羽山清水寺観音堂に詣で、念待仏の恵心僧都作の千手観音の像や寺領を寄進したといい、住職秀尊阿闍梨は陣僧として行動をともにしたともいいます。

また将軍家光公は高野山に家康公と秀忠公を祀る霊屋(徳川家霊台)を建立しています。

また、筑波山の知足院中禅寺(現・大御堂)は家康公以来将軍家と幕府の祈祷を行っていたとされ、知足院の江戸別院・護持院はのちに音羽護国寺の境内に移されて幕府の祈願寺としての役割を担いました。

【写真 上(左)】 つくば大御堂の御朱印

【写真 下(右)】 護国寺の御朱印

〔時宗〕

・「松平八代」の初代とされる親氏公は時宗の僧で徳阿弥と称し、諸国遍歴後、三河の地にたどり着いたとされています。

称名寺(愛知県碧南市)は三河松平家(徳川家)との関わりがふかく、家康公の幼名竹千代は十五世一天和尚が命名と伝わり、山内には三州大浜東照宮が鎮座します。

〔日蓮宗〕

台東区根岸の要伝寺のWebには、家康公と日蓮宗とのゆかりが記され、これによると、谷中の瑞輪寺は家康公の開基檀越、世田谷区北烏山(もと神田湯島)の幸龍寺も家康公の開基で徳川将軍家の祈願寺として外護されたとされています。

神楽坂の善國寺も家康公開基と伝わります。

鎌倉・植木の日蓮宗寺院・久成寺は、小田原合戦の際に家康公が立ち寄り寺領を寄進、以降も外護されたと伝わります。

身延山には家康公の側室で熱心な日蓮宗信徒であった養珠院(お万の方)ゆかりの上の山東照宮が祀られています。

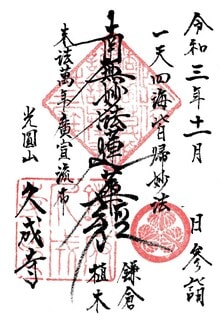

【写真 上(左)】 要伝寺の御首題

【写真 下(右)】 瑞輪寺の御首題

【写真 上(左)】 幸龍寺の御首題

【写真 下(右)】 久成寺の御首題

一般に家康公は浄土宗、天台宗とのゆかりがふかいとされますが、以上のように多くの宗派と関係をもっていました。

【家康公ゆかりの神社】

家康公ゆかりの神社としては、家康公(東照大権現)を祀る東照宮が代表格ですが、他にも家康公ゆかりの神社は数多くあります。

〔八幡社〕

浜松八幡宮は浜松城の鬼門の方角に位置していたことから家康公が鬼門鎮守として信仰し、度々参拝したといいます。

また家康公は、伊賀八幡宮(愛知県岡崎市)への尊崇篤かったといわれます。

〔浅間神社〕

静岡浅間神社は、天文二十四年(1555年)、駿府で人質となっていた14歳の竹千代が元服し松平元信となった神社とされます。

江戸時代には、徳川家康公の崇敬社として歴代将軍の祈願所にもなりました。

家康公は駿河国一之宮富士山本宮浅間神社にも神殿を寄進しており、浅間神社への崇敬が篤かったことがうかがえます。

■ 富士山本宮浅間神社の御朱印

〔神田明神〕

家康公は関ヶ原の戦いの前に神田明神に戦勝祈願したとされ、成就ののちも江戸総鎮守として広く人々から崇敬を受けました。

■ 神田神社(神田明神)の御朱印

〔稲荷神〕

江戸の街にこれだけ稲荷神社が広まったのは、家康公の稲荷神信仰の影響という説があります。

文京区本郷の三河稲荷神社はもともと三州碧海郡上野庄稲荷山に御鎮座で、家康公の崇敬篤く、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して造営奉遷とされています。

千代田区神田駿河台の太田姫稲荷神社(一口稲荷神社)は慶長十一年(1606年)の江戸城大改築の際、城内に御遷座の当社を西丸の鬼門にあたる神田駿河台に御遷座と伝わり、相伝には菅原道真公と徳川家康公が祀られています。

【写真 上(左)】 三河稲荷神社の御朱印

【写真 下(右)】 太田姫稲荷神社の御朱印

〔天満宮・天神社〕

霊光殿天満宮(京都市上京区)は家康公の崇敬篤く、家康公も祭祀されています。

湯島天神は家康公の崇敬を受け、桐生の総鎮守・桐生天満宮は天正九年(1581年)、徳川家の祈願所となり、関ヶ原合戦の際には戦勝祈願したと伝わります。

【写真 上(左)】 湯島天神(湯島天満宮)の御朱印

【写真 下(右)】 桐生天満宮の御朱印

〔氷川神社〕

江戸・武蔵一帯は氷川神社の多いところです。

家康公は文禄五年(1595年)伊奈備前守忠次を奉行として武蔵一之宮氷川神社の社頭を造営しています。

赤坂氷川神社も徳川将軍家代々の尊崇を受けたと伝わります。

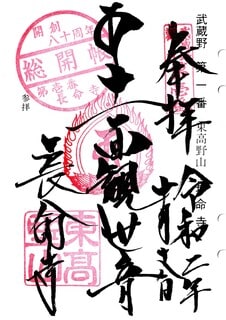

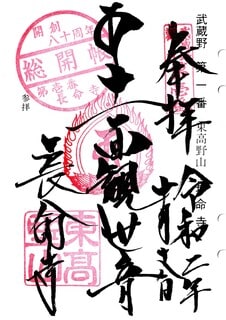

■ 武蔵一宮氷川神社の御朱印

〔愛宕神社〕

港区愛宕の愛宕神社は、慶長八年(1603年)、家康公の命により江戸の防火の神様として創祀され、以降も徳川家の尊崇篤い神社です。

愛宕権現の江戸期の別当、圓福寺は家康公が伊賀越えに際して護持された勝軍地蔵を本地佛として奉安し、この勝軍地蔵は明治に入って真福寺に遷られました。

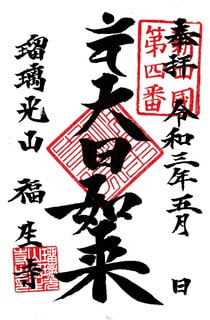

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6の第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺を参照。

【写真 上(左)】 愛宕神社の御朱印

【写真 下(右)】 真福寺の御朱印

〔湯前神社〕

家康公はしばしば熱海に湯治に行かれたと伝わります。

この故事にならってか、熱海の大湯のお湯を江戸将軍家に献上する「湯くみ道中」の記録が伝わります。

湯前神社の御祭神は薬神、温泉の神ともされる少彦名命。

家康公は製薬調合の達人としても知られているので、少彦名命への崇敬も篤かったかもしれません。

■ 湯前神社の御朱印

〔諏訪神社〕

諏訪大社上社本宮の四脚門は、慶長十三年(1608年)家康公が大久保長安に命じ、国家の安泰を祈願して造営寄進したもので、勅使門とも呼ばれます。

浜松市中区の諏訪神社は、秀忠公誕生に当り産土神として崇敬され、天正7年(1579年)家康公が社殿を造営したといいます。(昭和37年、五社神社と合祀され、五社神社諏訪神社となっています。)

■ 諏訪大社上社本宮の御朱印

〔賀茂神社〕

徳川家の先祖・松平家は賀茂神を崇めていたといわれ、各地に徳川・松平家ゆかりの賀茂神社がみられます。

徳川宗家の家紋「三つ葉葵」は、賀茂神と関係があるという説があります。(賀茂神社の神紋は葵紋)

〔日枝神社〕

山王の日枝神社は、天正十八年(1590年)の江戸入国に際して家康公が江戸城を居城とするにあたり、「徳川家の守り神」「江戸の産神」として崇敬したと伝わります。(太田道灌が川越から山王社を勧請)

日枝信仰は山王一実神道とふかいかかわりをもち、家康公祭祀を語るうえで重要なファクターです。

【写真 上(左)】 日枝神社の御朱印

【写真 下(右)】 日枝神社境内社 猿田彦神社の御朱印

〔山王一実神道〕

家康公祭祀を語るうえで外せないのが、山王一実神道(さんのういちじつしんとう)です。

もともと山王神道(さんのうしんとう)は、鎌倉時代にかけて天台宗総本山・比叡山延暦寺で生まれ、日枝山(比叡山)の山岳信仰、神道、天台宗が融合した流派で、本地垂迹説を容れた神仏習合の思想とされます。

僧・天海は山王神道説をベースに山王一実神道へと発展させ、家康公の歿後、山王一実神道に則り家康公の霊を東照大権現として祭祀しました。(当初は吉田神道の流儀で埋葬されたという説あり)

日光の家康公の墓所には東照宮が建立され、東照大権現は薬師如来の垂迹とされました。(『東照大権現縁起』)

天台宗と山王一実神道との関係はきわめて複雑で、日光の「二社一寺」(日光東照宮、二荒山神社、輪王寺)、上野東照宮と寛永寺(寒松院)、川越の仙波東照宮、喜多院、日枝神社の例をみるとその複雑さが実感できます。

鳴龍で有名な日光東照宮の本地堂は、日光東照宮の境内にありながら、家康公ゆかりで東照大権現の本地とされる薬師如来を奉安する輪王寺のお堂なのです。

もはやこうなると、神社やらお寺やら、手を叩いて参拝していいのやらそれすらもわからないカオス的な状況となってきます。

【写真 上(左)】 日光東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 日光東照宮奥宮の御朱印

【写真 上(左)】 日光二荒山神社本社の御朱印

【写真 下(右)】 日光二荒山神社中宮祠の御朱印

【写真 上(左)】 日光山 輪王寺 黒門の御朱印

【写真 下(右)】 日光山 輪王寺 本地堂の御朱印

【写真 上(左)】 上野東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 寛永寺の御朱印

【写真 上(左)】 仙波東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 喜多院の御朱印

■ 日枝神社の御朱印

家康公の祭祀を辿ることは、江戸時代に隆盛を極めた神仏集合の歴史を辿ることかもしれません。

なお、群馬県太田市徳川町・世良田町周辺は「徳川氏発祥の地」とされ、家康公ないし徳川家ゆかりの寺社が少なくありません。家康公ゆかりの地としてこのエリアを訪ねてみるのも面白いかもしれません。

【写真 上(左)】 徳川東照宮の御朱印

【写真 下(右)】 世良田東照宮の御朱印

【写真 上(左)】 長楽寺(太田市世良田町)の御朱印

【写真 下(右)】 永徳寺(太田市徳川町)の御朱印

太田市の大光院は、慶長十八年(1613年)一族の繁栄と始祖新田義重公の追善供養のため、芝増上寺の観智国師の門弟で四哲の一人といわれた呑龍上人を開山に迎え、家康公が開基した寺院と伝わります。

■ 大光院の御朱印

足利市の鑁阿寺は、世良田氏(新田氏流・徳川氏の祖ともされる)の祖・世良田頼氏の正室が足利義氏の娘である関係から家康公が帰依したと伝わり、寺領60石を安堵されたといいます。

■ 鑁阿寺の御朱印

太田、足利あたりは、探せばまだ家康公ゆかりの寺社がみつかると思います。

-------------------------

家康公の室の開基ないしゆかりの寺院も少なくありません。

・正室・築山殿(瀬名姫) 嫡男信康、長女亀姫の生母

築山殿を祀る月窟廟は西来院(浜松市中区/曹洞宗)

・継室・南明院(朝日姫、駿河御前) 豊臣秀吉の異母妹

墓所は凌雲山 東福寺(南明禅院)(京都市東山区/臨済宗東福寺派)

・蓮葉院(西郡局、於葉の方) 二女督姫の生母

墓所は本禅寺塔頭・心城院(京都市上京区/法華宗)、芳荷山 長應寺(品川区小山/法華宗陣門流)

・長勝院(於古茶、於万の方、小督局) 次男結城秀康の生母

墓所は天女山 孝顕寺(茨城県結城市/曹洞宗)

・竜泉院(西郷局、於愛の方) 三男秀忠公、四男松平忠吉の生母

墓所は金米山 宝台院(静岡市葵区/浄土宗)

・良雲院(於竹の方) 三女振姫の生母

墓所は東光山 西福寺(松平良雲院)(台東区蔵前/浄土宗)

・下山殿(於都摩の方、於津摩の方、秋山夫人) 五男徳川信吉の生母

墓所は長谷山 本土寺(千葉県松戸市/日蓮宗)

■ 本土寺の御首題

・茶阿局(於茶阿、お八) 六男松平忠輝、七男松平松千代の生母

墓所は吉水山 宗慶寺(文京区小石川/浄土宗)

■ 宗慶寺の御朱印

・普照院(於久の方) 四女松姫の生母

墓所は玉桂山 華陽院(静岡市葵区/浄土宗)

■ 華陽院の御朱印

・相応院(於亀の方) 八男松平仙千代、九男徳川義直(尾張家)の生母

菩提寺は宝亀山 相応寺(名古屋市千種区/浄土宗)

・養珠院(於万の方) 十男頼宣(紀伊家)、十一男頼房(水戸家)の生母

墓所は大野山 本遠寺(山梨県身延町/日蓮宗)

■ 本遠寺の御首題

・英勝院(於梶の方、於勝の方) 五女・市姫の生母

墓所は東光山 英勝寺(鎌倉市/浄土宗)、経王山 妙法華寺(静岡県三島市/日蓮宗)

■ 英勝寺の御朱印

・蓮華院(於梅の方)

墓所は観音山 梅香寺(三重県伊勢市/浄土宗)

・雲光院(阿茶局)

墓所は開基の龍徳山 雲光院(江東区三好/浄土宗)

■ 雲光院の御朱印

・正栄院(於牟須の方)

肥前名護屋で逝去

・泰栄院(於仙の方)

駿府で死去。墓所は藤枝の浄念寺から信濃浄久寺に改葬。

・養儼院(於六の方)

墓所は日光山内?

・清雲院(於夏の方、於奈津の方)

墓所は無量山 傳通院(文京区小石川/浄土宗)、東照山 清雲院(三重県伊勢市/浄土宗)

■ 傳通院の御朱印

・信寿院((山田)富子)

墓所は長栄山 池上本門寺(大田区池上/日蓮宗)

■ 池上本門寺の御首題

・法光院(於松の方?) 松平民部の生母?

・三条氏 小笠原権之丞の生母

宗派は浄土宗と日蓮宗が多く、家康公の室はこのふたつの宗に帰依しやすい環境だったのかもしれません。

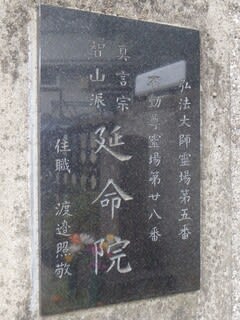

東京には御府内八十八ヶ所霊場という弘法大師霊場があり、家康公ないし徳川家ゆかりの寺院もすくなくありません。

なので、併行してこちらの記事で御府内八十八ヶ所霊場も紹介していきたいと思います。

【 BGM 】

■ A Clue - Boz Scaggs

■ That's Why - Michael McDonald

■Oh Yeah! - Roxy Music

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

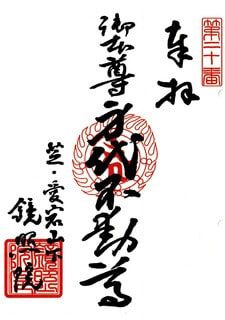

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-6

Vol.-5からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

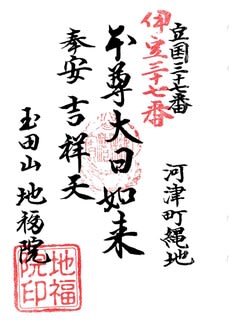

■ 第18番 獨鈷山 光明寺 愛染院

(あいぜんいん)

新宿区若葉2-8-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第18番

司元別当:

授与所:庫裡ないし本堂前

第18番はいきなり四ッ谷に飛びます。

開山について『ルートガイド』と史料類で異なるので、まずは『ルートガイド』から要旨を引用してみます。

天正年間(1573-1592年)、加藤清正の実弟・正濟上人が麹町貝坂のあたりに開いたといいます。

慶長十六年(1611年)麹町から四谷に、寛永十一年(1634年)に現在地に移転しています。

ところが 『寺社書上』『御府内寺社備考』および、それらを典拠とした「四谷区史」はさらに古い縁起を伝えています。

弘仁年中(810-824年)、弘法大師が関東巡錫の折に現在の麻布善福寺の地に創建、本尊五指量愛染尊を安置され「八祖相承之獨鈷」を納められたといいます。

その後慶長十六年(1611年)正斎上人(加藤清正の実弟?)が麹町貝塚の地に中興、寛永十一年(1634年)現在地に移転といいます。

たしかに麻布善福寺の公式Webには「麻布山善福寺は、平安時代の天長元年(824年)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。」と明記されています。

(のちの鎌倉時代に真言宗から浄土真宗に改宗)

『寺社書上』には「然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給」とあり、愛染院が善福寺の奥之院であったことを伝えています。

【写真 上(左)】 麻布善福寺

【写真 下(右)】 麻布善福寺の参拝記念印

↑ 参拝記念印に「弘法大師開山」とあります。

加藤清正の実弟という正濟(斎)上人についてもほとんど情報がとれません。

清正公は熱心な日蓮宗の信徒として知られています。

兄弟が同じ信仰とは限りませんが、日蓮宗の重要人物の実弟が密寺を中興とは、すんなり頷けないものはあります。

『寺社書上』をみると、弘法大師創建を物語る数々の寺宝が列挙されています。(下記)

弘法大師の御作、御筆の寺宝だけでも実に5点以上を数え、しかも「開祖 弘法大師」と明記されています。

故なきところにこれだけの縁起や寺宝が残るのは不自然ですから、やはり愛染院は真言宗時代の麻布善福寺となんらかの関係があったのでは。

現時点ではこれ以上の史料がみつからないので、ここまでにしておきます。

現地の案内書には沿革として『四谷区史』(文政寺社書上の引用部)が掲載され、同書には中興開山の正斎は寛永十五年(1638年)の寂とありました。

御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされ、愛染院の現在地への移転はそれ以前の寛永十一年(1634年)。

江戸八十八ヶ所霊場でも同番の第18番ですから、御府内霊場開創時からの札所とみられます。

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.63』

大塚護持院末 四ッ谷南寺町 獨鈷山 光明寺 新義真言宗 愛染院

当寺開闢之儀は、人王五拾弐代嵯峨天皇御宇 弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、當國一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五●量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候

開祖 弘法大師 中興 正済(?)上人 中興二世 實盛 寛永十二年(1638年入寂)

本尊 両部大日如来

両脇士 不動尊 愛染尊 智證大師作

増長天 廣目天 持國天 多聞天

弘法大師木座像弐尺弐寸● 厨子入 興教大師 厨子入

辨財天 附十五童子 弘法大師作

阿弥陀如来 恵心僧都作

八祖相承獨鈷 但弘法大師●持ト●

四處明神 寛平法皇(宇多天皇)

弘法大師 右御同筆

愛染明王 弘法大師筆

五大明王 興教大師筆

愛染明王 嵯峨天皇御筆

般若心経 弘法大師筆

愛染堂

本尊 愛染明王 弘法大師作 丈二寸余

脇立 不動明王 愛染明王

大聖天三躰

本地十一面観音 弘法大師作 丈一尺八寸厨子入

鎮守社 稲荷 金毘羅 愛宕

寺中弐ヶ院

光明院 本尊 大威徳明王 開山不知

蓮花院 本尊 弥陀如来 開山不知

■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

獨鈷山光明寺愛染院は、大塚護持院末の新義真言宗で、四谷南寺町今の寺町にある。境内は千五百廿坪余の拝領地で、起立は慶長十六年辛亥(1611年)、麹町貝塚邊が元地であつた。寛永十一年甲戌(1634年)十二月に此地に替地を賜うて移転したのである。

文政寺社書上に拠れば、「当寺開闢之儀は、人王五十二代嵯峨天皇御宇、弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、当國に一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候」と伝へて、その来由することの頗る古きを語つて、慶長(1596-1615年)当時の開山正斎はその中興と称して居る。此地に移つて以来、住持を替ふること八代、寶暦十年庚辰(1760年)梵鐘を鑄たが、鐘銘中に(略)「惟愛染堂假而毎免、可謂幸矣」といふことが見えて、愛染尊の功徳厳然たるを称へている。

-------------------------

【写真 上(左)】 愛染院前から東福寺坂

【写真 下(右)】 山内入口

四谷周辺、若葉、須賀町から鮫河橋にかけては寺院が集中する寺町となっています。

これは、寛永年間(1624-1645年)家光公の治世に江戸城外堀工事のため、麹町の寺院が一斉に四谷に移転させられたためといいます。

愛染院の元地は麹町貝塚邊で、寛永十一年(1634年)に現在地に遷っているので、この江戸城外堀工事によるものとみられます。

このあたりはことに土地の起伏が激しいところで、凹凸地形マニアの聖地となっています。

(→ 四谷の坂道レポ)

新宿通りから円通寺坂を南に下って鮫河橋に至る道(名称不明)が谷筋で、そこから東西方向はすべて登り坂となります。

愛染院はこの谷道から東福院坂(天王坂)を登った坂の途中に、坂名の由来である東福院とほぼ向き合ってあります。

東福院は御府内霊場第21番札所、他にも御府内霊場札所がいくつかありますので、順打ち(逆打ち)でない場合は、まとめてまわることになります。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 案内書

門まわりは赤レンガで固められ、すぐ奥は駐車場。

さらにその奥にも黒い門扉を構えて、なんとなく近寄りがたい空気が漂っています。

こちらは直書き御朱印は納経者のみ授与なので、そんな先入観もあるのかもしれません。

山内入口に院号標と案内書(上記)。

内藤新宿の生みの親、高松喜六の墓と、江戸中期の国学者・塙保己一の墓の説明書もあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

第二の門を抜けると俄然古刹の雰囲気が出てきます。

正面本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った寺院建築で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に三連の本蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

向拝と左右の身舎扉は格子状で小壁に菱格子を置き、きりりと引き締まった印象。

本堂右手の梵鐘には貴重な百字真言や銘叙が刻され、銘叙は湯島霊雲寺第四世法明が識(しる)されたものです。

(鐘楼は堂宇とともに戦火で焼失。)

当山は真言宗豊山派ですが、真言律宗となんらかの交流があったのかもしれません。

【写真 上(左)】 梵鐘

【写真 下(右)】 「倶會一處」の石碑

倶會一處(くえいっしょ)の石碑もあります。

倶會一處(倶会一処)とは、『阿弥陀経』の「舎利弗。衆生聞者。応当発願。願生彼国。所以者何。得与如是。諸上善人。倶会一処。舎利弗。不可以少善根。福徳因縁。得生彼国。」にある経文で、阿弥陀佛の極楽浄土への往生を願って一途に念仏の信仰に生きる心持ち、あるいは念仏信仰により、ご先祖や家族たちとともに極楽浄土の仏や菩薩と一処で出会うことができるという趣旨で、主に浄土教(浄土宗、浄土真宗)で説かれ、浄土宗寺院では御朱印に揮毫されることもあります。

ただし、密教寺院でこの言葉に触れることはめずらしいのでは。

こちらの御朱印は原則、本堂前に用意された印判の自捺しで、納経者にのみ「特別の朱印」(揮毫御朱印)が授与されます。

自捺し御朱印は金属箱のなかの印判と朱肉を使い、見本も置いてあるのでとくに問題なく拝受できます。

御朱印代として300円(2017年6月時点)をお納めしました。

印判自捺しの場合、御朱印帳への直捺しは一発勝負となりリスクがあります。

筆者は常々、御朱印帳とサイズを合わせた和紙を数枚持ち歩き、そちらに捺してその紙をのちほど御朱印帳に貼付けます。

これだと、失敗をおそれることなく自捺しができます。老婆心ながら・・・。

【写真 上(左)】 御朱印についての案内書

【写真 下(右)】 庫裡サイドから本堂

筆者は最初の参拝では自捺し御朱印を拝受、2度目以降の参拝では般若心経を納経して揮毫御朱印を拝受しました。

いささか敷居の高さを感じるお寺さまですが、ご対応はご親切でした。

なお、以上は平成元年11月時点の情報で、現在もこの授与方式かどうかはわかりません。

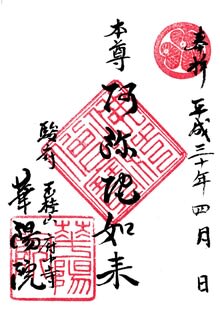

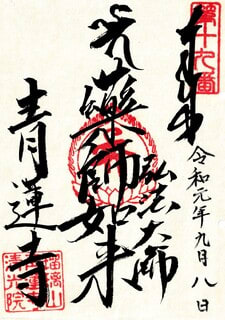

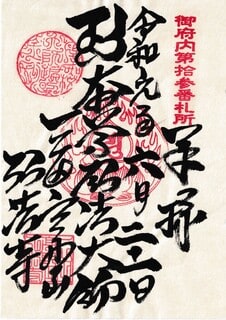

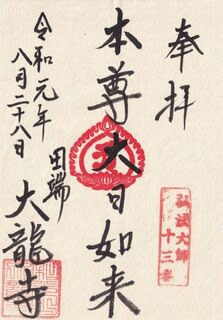

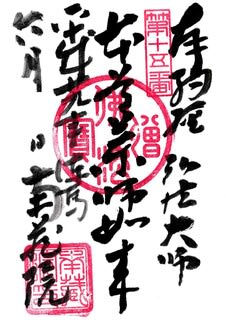

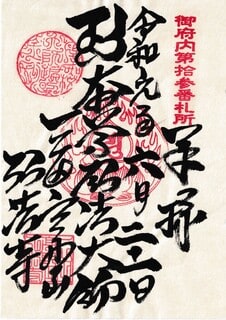

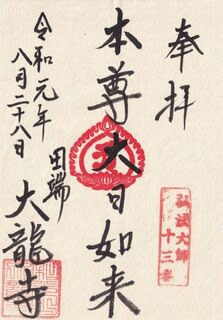

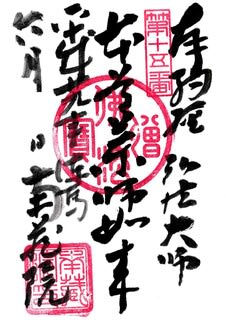

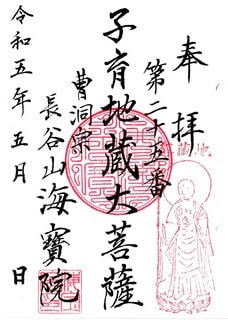

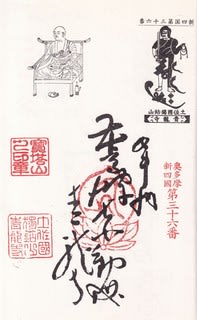

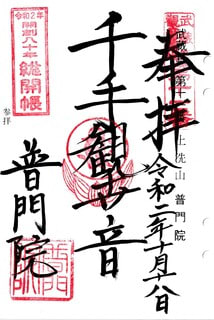

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内第十八番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 自捺しの印判御朱印

■ 第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺

(しょうれんじ)

板橋区成増4-36-2

真言宗智山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第77番、荒川辺八十八ヶ所霊場第86番

司元別当:(成増村)山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))

授与所:庫裡

第19番にはふたつの札所がリストされています。

ひとつは板橋の青蓮寺、もうひとつは馬込の圓乗院です。

順にご紹介していきます。

青蓮寺の開基開山は不詳ですが、当初弁天塚付近(現高島平4-23付近)にあったとされ、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して3つの弘法大師霊場の兼務札所となりました。

-------------------------

【史料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(成増村)

青蓮寺 新義真言宗 上石神井村三寶寺末 本尊薬師

(成増村)

山王社 青蓮寺持

『新編武蔵風土記稿』の記述は簡素なので詳細不明です。

孫引きで恐縮ですが、「猫の足あと」様が引かれている『いたばしの寺院』の記述を抜粋引用させていただきます。

「開基開山については明確な口碑さえなく、わずかに伝えるところによれば、寺は始め、弁天塚のほとり(現高島平4-23あたり)に建てられてあったが水害のためにいつの時代にか現在地に移転したという。本尊薬師如来が室町時代の作風を持つので、寺の創建も凡そその時代の頃を推定される。(略)文政末期から大正初期まで凡そ百年間は無住であった。(略)大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺し、昭和9年に13世正善大和尚入山以来、本寺は面目を一新したという。なお、本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」

以上から、青蓮寺は室町時代創建の古刹で、大正初期に再興、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して御府内霊場の札所となったことがわかります。

また、『新編武蔵風土記稿』によると、青蓮寺は江戸期には村内の山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))の別当でした。

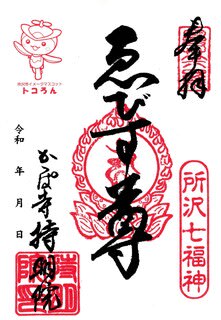

【写真 上(左)】 (成増)菅原神社 (成増天神)

【写真 下(右)】 (成増)菅原神社 (成増天神)の御朱印

弘法大師霊場から青蓮寺を語るとき、浅草の清光寺は外せず、御府内霊場に限っていえば愛宕の圓福寺も避けて通ることができません。

どうして圓福寺まで辿る必要があるかというと、江戸八十八ヶ所の第19番は「(愛宕)円福院」で、明治2年の廃仏毀釈を受けて圓福寺が廃絶するまでは圓福寺が御府内霊場第19番だった可能性が高いからです。

浅草清光寺、愛宕圓福寺ともに現在廃寺(ないし合寺)となっています。

しかし愛宕圓福寺は御府内霊場とのゆかりが深いので、できる限り史料を当たって縁起沿革を探ってみたいと思います。

□【愛宕圓福寺】

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

愛宕別當 圓福寺

武州豊島郡芝愛宕

新義真言宗触頭 別當 圓福寺

本寺 山城國宇陀郡醍醐山無量壽院

山号等 愛宕山寶珠院圓福寺

本尊 地蔵菩薩 厨子入 定朝作

不動明王 本尊左脇立

毘沙門天 同右脇立

本堂内安置 十一面観自在菩薩

同所 聖天

●祖弘法大師 興教大師

開山 俊賀

圓福寺地中幷末寺

(圓福寺地中脇坊)

金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院

(御府内三田寺町)寶生院

(御府内浅草寺町)威光院

(御府内浅草寺町)清光院

(御府内下谷坂本)大聖院

-------------------------

【史料】

-------------------------

■ 『江戸名所図会 7巻 [3]』(国立国会図書館)

(愛宕山権現社/抜粋引用)

本地佛を勝軍地蔵尊 行基大士の作なり 永く火災を退けるの守護神なり

別當圓福教寺ハ石階の下にあり 新議の真言宗江戸の触頭四箇寺の随一なり

開山を神證上人と号す 二世俊賀上人といふ

四箇寺とハ湯島根生院、本所彌勒寺、當所真福寺並に當寺(圓福寺)といふ

神證上人下野の人なりて 姓を塩谷氏母ハ皆川氏なり

元和五年(1619年)鈞命に依って金剛院に退居をゆるさ●天年を終ふ

春音(神證上人)の坊ハ遍照院と号す 今の圓福寺是なり

金剛院 普賢院 満蔵院 鏡照院 壽桂院等末●六院あり

俊賀上人 野州西方邑の人姓ハ越路氏にして宇都宮弥三郎頼綱の後裔

父ハ伊勢守近津神祠に祈りて産す 祖始下妻の圓福寺に住を然

其頃下総結城の元寿 上州松井田秀算等一世の豪俊●● 俊賀上人をあハせて新義の三傑と称せらる

元和五年(1619年)俊賀上人愛宕権現の別當に命せられ 共に圓福寺の号を●く一宇を開きしめ

-------------------------

江戸期の真言宗には「江戸四箇寺触頭」という制度があり、これにより本末関係が精緻に整えられていました。

『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)によると、発足当初の「江戸四箇寺触頭」はつぎの4箇寺です。

・知足院(江戸白銀町)

→ 関連資料

・真福寺(愛宕下)

・円(圓)福寺(愛宕下)

・弥勒寺(本所)

智積院公式Webには「貞享4年(1687)七月に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、代わりに根生院が任じられます。以後、明治までは変化はありません(円福寺は明治二年に廃仏毀釈により廃寺)。」とあるので、貞享四年(1687年)以降は真福寺(67)、圓福寺(19)、弥勒寺(46)、根生院(35)の四箇寺体制となっています。

( )内は御府内霊場の札番で、これをみても御府内霊場が真言宗の名刹をおおむねカバーしていたことがわかります。

また、『宝瞳寺文書解題』(国文学研究資料館/PDF)にも「江戸四箇寺触頭」の役割が詳細に記されています。

圓福寺は「江戸四箇寺触頭」を勤められ、御府内にいくつもの末寺をもつ御府内有数の名刹でした。

これほどの名刹がどうして明治の廃仏毀釈でいともあっさり(?)と廃絶してしまったのでしょうか。

(実際、触頭4箇寺のうち他の3箇寺は現存しています。)

どうにも気になったので、まずはここから調べてみました。

真福寺の勝軍地蔵尊の説明書には以下のとおりあります。

「この勝軍地蔵菩薩は、天平十年(738年)行基が近江信楽遊行の砌、造顕したもので、同地に安置され、霊験あらたかなり。天正十年(1582年)徳川家康、本能寺の変の難を逃れんがため伊賀越に際し、信楽の土豪多羅尾氏、当勝軍地蔵を献上、沙門神証これを護持し、三河に帰還するをえたり。爾来、家康の帰依厚し。慶長八年(1603年)家康、征夷大将軍に栄進するにより、江戸に愛宕神社を創建し、同社の本地仏として勧請、神証を別当の円福寺第一世とせり。明治の廃仏毀釈で円福寺は廃寺、尊像は真福寺に移されたが、大正十二年 (1923年)関東大震災で焼失、昭和九年(1934年)弘法大師一千百年御遠忌記念として、霊験を不朽にせんがため、銅製で造顕せり。」

一方、愛宕神社の公式Webには配祀として将軍地蔵尊が明記され、愛宕権現(神社)にとって将軍(勝軍)地蔵尊がいかに重要な尊格であるかがわかります。

以上から、圓福寺は愛宕権現の別当の色彩がすこぶる濃厚だったとみられます。

この点は、全国の愛宕神社の総本社とされる愛宕神社(京都市右京区嵯峨愛宕町)と、その別当・白雲寺との関係とよく似ています。

中世~江戸期の愛宕権現社の多くは、本殿に愛宕大権現の本地仏である勝軍地蔵、奥の院に愛宕山の天狗の太郎坊が祀られたといいます。

神仏習合のもと修験道の道場として栄えたこともあり、別当の勢力はたいへん強かったとみられます。

この強大な立場が明治の廃仏毀釈で裏目に出て、愛宕権現の別当・圓福寺は存続の危機に見舞われたのでは。

実際、京都の愛宕神社総本社の別当・白雲寺は廃仏毀釈で廃絶となっています。

総本社の別当・白雲寺が廃絶となった以上、東都の愛宕権現の別当・圓福寺も、たとえ「江戸四箇寺触頭」の格式があったとしても廃絶を遁れられなかったのでは?

ちなみに『寺社書上』の圓福寺の項には「従是愛宕山上之分」として以下のとおりあります。

□「(圓福寺)従是愛宕山上之分」(諸佛のみ抜粋引用)

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

愛宕大権現御神● 秘像

御前立 勝軍地蔵尊

脇立 不動明王 毘沙門天

本地堂 脇坊金剛院持

朝日愛染明王

太郎坊北之方

唐●地蔵尊 勝軍地蔵尊 地蔵尊 石地蔵尊

女坂

勝軍地蔵尊

男坂上り口

役行者堂

-------------------------

これをみると江戸期の愛宕権現が諸佛に満ち、神仏習合していたことがよくわかります。

本地堂の別当は金剛院(圓福寺地内末寺)とあるので、愛宕権現全体の別当が圓福寺、本地堂の別当が金剛院という二重構造だったのかもしれません。

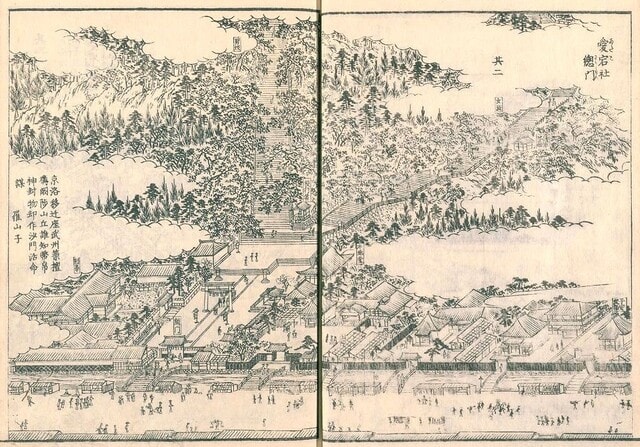

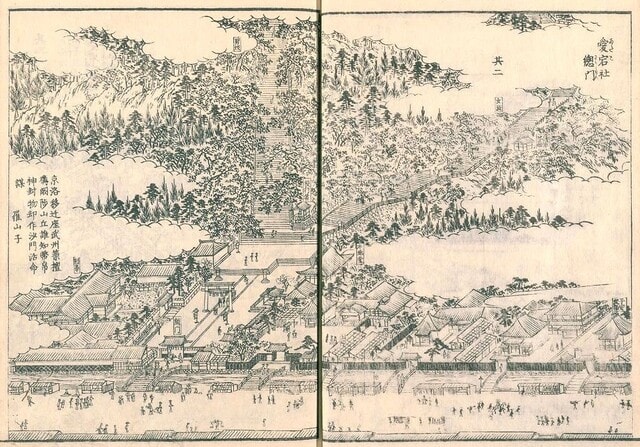

なお、『江戸名所図会』の愛宕社總門の絵図をみると、男坂の右手に本地堂、左手に別当(おそらく圓福寺)がみえ、本地・別当系の諸堂は坂下にあったことがわかります。

ここから「出世の石段」を登って参拝する愛宕権現は海抜26mという都内随一の高みにあり、ここからの見晴らしと桜花のすばらしさは御府内有数と称えられ、ほおずき市や羽子板市も賑わいをみせて江戸の図絵類に描かれています。

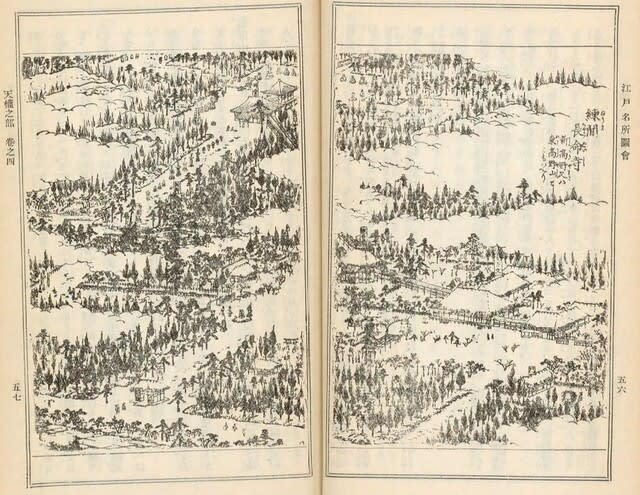

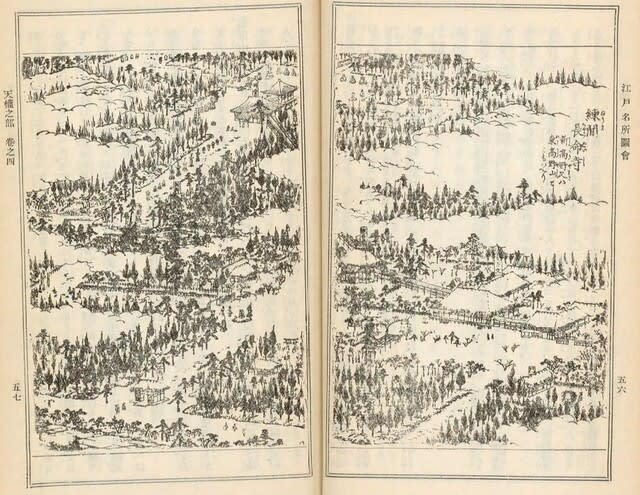

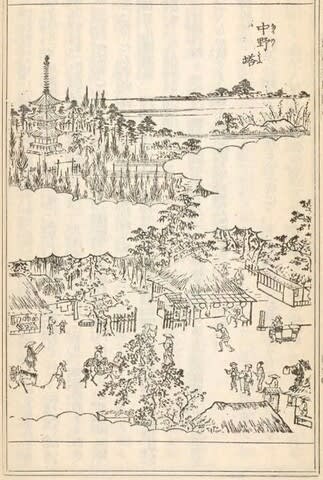

■『江戸名所図会』 7巻 (須原屋茂兵衛[ほか])/愛宕社總門

(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )

~ 伊勢へ七度 熊野へ三度 芝の愛宕へ月まいり ~ (愛宕神社御由緒書より)

【写真 上(左)】 愛宕神社社頭

【写真 下(右)】 出世の石段

【写真 上(左)】 愛宕神社拝殿

【写真 下(右)】 愛宕神社の御朱印

真福寺勝軍地蔵尊の説明文のとおり、圓福寺が廃寺となったとき、御本尊の(勝軍)地蔵菩薩は愛宕の真福寺に遷られました。

このとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所だったので、重番を避けるため御府内霊場第19番は浅草の清光院に承継されたとみられます。

【写真 上(左)】 真福寺外構と勝軍地蔵尊

【写真 下(右)】 勝軍地蔵尊

圓福寺が廃されたとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所で、重番を避けるとしたら第19番は承継できません。

第20番金剛院は圓福寺の地内末寺で、本地堂の別当だったため同時に廃絶された可能性がありますが、こちらはおそらく同じ圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に承継されています。

で、圓福寺の第19番の行方です。

『寺社書上』に記載の圓福寺の御府内末寺(地内末寺のぞく)はつぎの4箇寺。

・(三田寺町)寶生院 / おそらく御府内霊場第69番(龍臥山 宝生院)

・(浅草寺町)威光院 / おそらく御府内霊場第62番(鶴亭山 威光院)

・(浅草寺町)清光院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第86番

・(下谷坂本)大聖院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第87番(宝橋山 大聖院)

末寺に御府内霊場札所を継がせるとなると、荒川辺八十八ヶ所霊場の2箇寺、すなわち清光院か大聖院とするのが自然な流れです。

下谷坂本(現・台東区北上野)の大聖院は御府内霊場札所集中エリアから若干離れているため、威光院(御府内霊場第62番)にほど近い清光院が承継したのでは。

以上はあくまでも筆者の憶測です。

□【清光院】

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [83] 浅草寺社書上 甲八止』(国立国会図書館)

※達筆すぎて読みとれないので、適宜『御府内寺社備考 P.108』にて補足しています。

浅草 不唱小名

新義真言宗 芝愛宕山圓福寺末

花園山神應寺清光院

諸書●号焼失 往古知不申●

開山 慈観法印 卒年不知

本尊 阿弥陀如来座像

弘法大師 興教大師

不動尊立像 長一尺五寸五分 土蔵ニ安置

扇稲荷社 神体白幣

護摩堂 不動尊立像

-------------------------

もうひとつナゾが残ります。

「猫の足あと」様には「清光院は、江戸時代の書物によると慶長11年(1606)頃の創建と言われていたようです。大正12年関東大震災で焼失し、青蓮寺に合寺されました。」とあります。

大正12年の関東大震災で焼失した清光院の名跡は下谷坂本の大聖院が継いでもよさそうですが、実際は成増村の青蓮寺が継いでいます。

震災後の混乱で大聖院による合寺は困難だったのかもしれず、あるいは郊外の青蓮寺に合寺したほうが安全という判断があったのかもしれません。

また、青蓮寺の本寺は練馬の名刹、三寶寺ですからその保護下に入ったほうが都合がよかったのかも。

いずれにしても決定的な史料がみつからない以上、憶測の域を出ることはできません。

とまれ、愛宕圓福寺から続く御府内霊場第19番の名跡は、大正13年の清光院合寺をもって青蓮寺に承継されました。

『いたばしの寺院』には「本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」とあるようです。

御府内霊場第19番と荒川辺霊場第86番はたしかに清光院由来とみられますが、豊島霊場は豊島郡メインの霊場なので、青蓮寺はもともと豊島霊場の札所だったのでは。

実際、『ルートガイド』には「本堂にある二体の弘法大師像は、震災の中持ち出した清光院八十八ヶ所十九番の尊像と青蓮寺に伝わってきた豊島八十八ヶ所七十七番の尊像だそうです。」とあります。

豊島霊場の開創は明治40年とされるので、豊島霊場第77番の青蓮寺が、関東大震災で焼失した浅草清光院(御府内霊場第19番、荒川辺霊場第86番)を大正13年に合寺し、3つの弘法大師霊場の兼務札所となったとみるのが妥当かと。

なお、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所一覧は→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。

天保九年(1838年)刊の『東都歳時記』に記されているため、文化年間(1804-1818年)以降にみられる八十八ヶ所巡りの流行を受けての開創ではないかとみられています。

初番・初願は根岸の世尊寺、日暮里、尾久、船堀、滝野川、豊島、江北、足立元木、西新井、梅田、千住、綾瀬、堀切、墨田、亀戸、元浅草とまわり、第88番結願は根岸の千手院です。

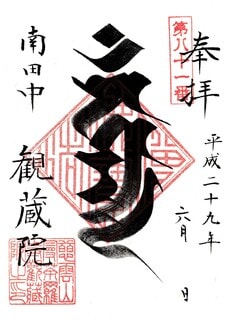

おもに下町をまわるので、御府内霊場との重複札所は亀戸・東覚寺、元浅草・延命院、元浅草・観蔵院、成増・青蓮寺の4箇寺と多くはありません。

-------------------------

最寄りは東武東上線「成増」駅・東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅ないし都営三田線「西高島平」駅ですが、いずれからもけっこうな距離があります。

周囲の道は入り組んで狭く、駐車スペース(?)も狭いので、交通アクセス的な難所といえそうです。

【写真 上(左)】 山内入口

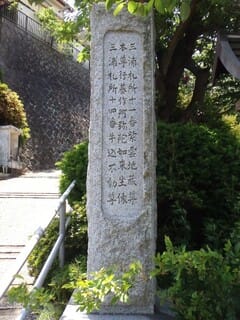

【写真 下(右)】 札所碑

【写真 上(左)】 山門

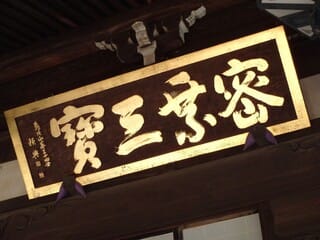

【写真 下(右)】 寺号板

路地から階段の参道が伸び、門前に寺号標、札所碑、地蔵菩薩、如意輪観世音菩薩などが並びます。

山門はおそらく切妻屋根の薬医門で、門柱に札所板兼寺号板が掲げられています。

参道は途中で直角に曲がり、正面が本堂、その向かって右手前には修行大師像。

高台の住宅地にあり、山内は広くはないものの背後に竹林を配して瀟洒なたたずまい。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端木鼻に見返りの獅子、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、向拝柱には古色を帯びた札所板。

木鼻、中備の彫刻はボリューム感を備えた見事なもので、正面格子硝子扉のうえに山号扁額を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 見事な木鼻彫刻

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 札所板

御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。

郊外にあり、ご不在もあるようなので事前連絡がベターかと思います。

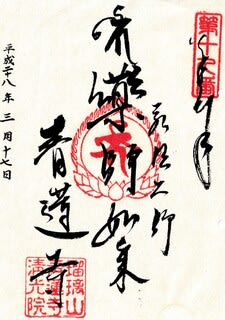

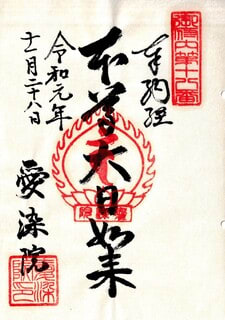

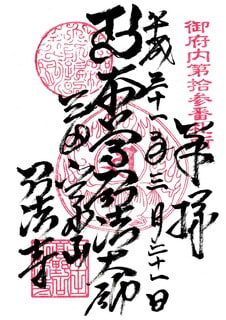

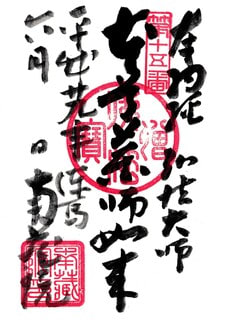

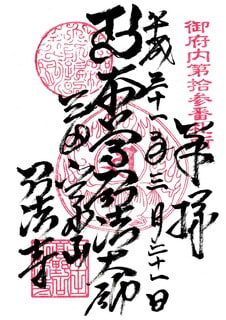

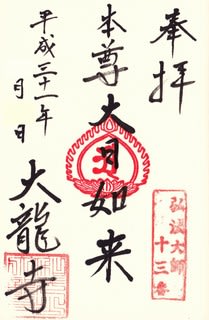

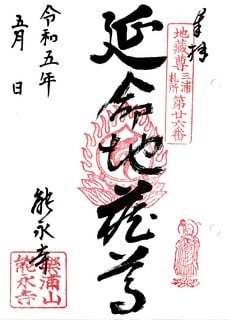

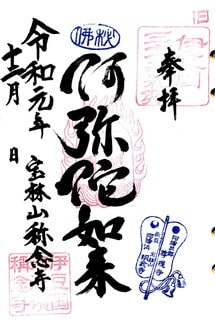

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)

中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「ベイ」の揮毫と「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第十九番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 荒川辺八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

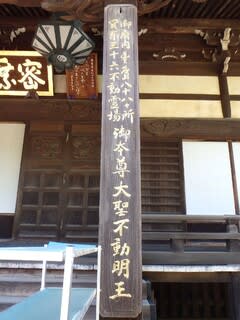

■ 第19番-2 陽岳山 南晴寺 圓乗院

(えんじょういん)

公式Web

大田区南馬込5-15-5

高野山真言宗

御本尊:不動明王

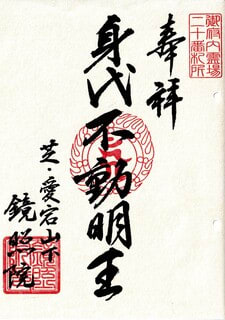

札所本尊:不動明王

他札所:玉川八十八ヶ所霊場第71番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第76番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第36番

司元別当:

授与所:寺務所

ふたつめの第19番は馬込の圓乗院です。

御府内霊場第19番であることは公式Webに「ご本尊には大聖不動明王をお祀りし、御府内霊場88番中第19番札所、玉川霊場88番中第71番札所にも定められています。」と明記されています。

公式Webによると鎌倉時代末期、天永法印によって草創されたと伝えられています。

『新編武蔵風土記稿』には馬込長遠寺末、開山天永法印、中興開山は秀英僧都(大永二年(1522年)寂)とありますが、史料類が少なく御府内霊場第19番札所の経緯についてはよくわかりません。

御府内霊場旧19番とみられる愛宕圓福寺と圓乗院本寺の長遠寺の関係も当たってみましたが、長遠寺は山城國醍醐三寶院の直末で、愛宕圓福寺とのゆかりは見出せませんでした。

本寺の長遠寺は御府内霊場第8番の札所で、玉川八十八ヶ所霊場第72番の札所、圓乗院も玉川八十八ヶ所霊場第71番の札所ですから、その流れで御府内霊場第19番札所となったのかも。

ただし旧本山の長遠寺は新義真言宗(現・真言宗智山派)、圓乗院は現在高野山真言宗でしかも準別格本山ですから、江戸期の本末関係は承継されていないかもしれません。

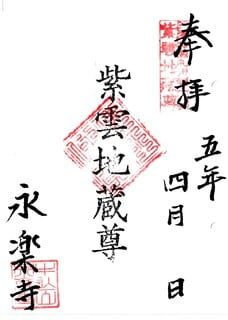

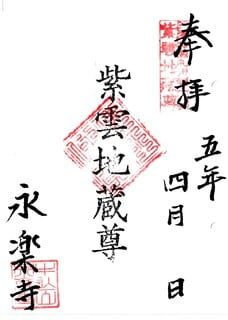

なお、玉川八十八ヶ所霊場は、多摩川流域の真言宗寺院で構成される弘法大師霊場で、江戸時代からあった多摩川四郡八十八ヶ所霊場が「多摩川八十八ヶ所霊場」として再編という説があり、明治~大正にかけて「永楽講」が結成されて賑わったといいます。

その後衰退していたところ、昭和48年の弘法大師御生誕1200年を契機に川崎大師・平間寺が中心となって「玉川八十八ヶ所」として再興されました。

札所リストは→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。

御府内霊場との重複札所は、海賞山 来福寺、海岳山 長遠寺、陽岳山 圓乗院の3箇寺で、むしろ神奈川県の弘法大師霊場「新四国東国八十八ヶ所霊場」との重複が多くなっています。

御府内霊場、玉川霊場、新四国東国霊場は実質的にはほぼ現役霊場で、この3つの弘法大師霊場を巡ると、都内から鎌倉辺りまでのめぼしい真言宗寺院を巡拝できるかたちとなっています。

------------------------

【史料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(馬込村)

圓乗院 新義真言宗 村内長遠寺末 陽岳山ト号ス 開山ハ天永法印トイヘト 年代ヲモ傳ヘス 中興開山秀英僧都大永二年(1522年)二月寂セリ 本尊不動明王ヲ客殿ニ安ス

-------------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 修行大師像

都営浅草線「西馬込」駅から徒歩5分、広めの駐車場もありアクセスしやすいお寺です。

マンションメインの住宅地の一画に、切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門を構えています。

門前には端正な修行弘法大師像。

【写真 上(左)】 「準別格本山」の銘板

【写真 下(右)】 山門扁額

門柱には「準別格本山」の銘板が燦然と輝き、見上げには山号扁額。

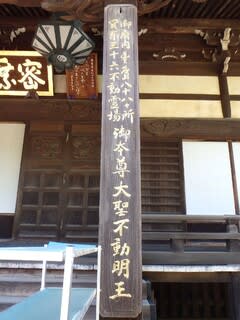

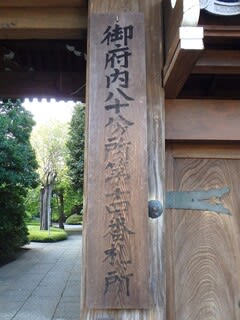

門脇には御府内霊場の札所標で「弘法大師 御府内八十八所 第十九番霊場」と刻まれています。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 閻魔堂

【写真 下(右)】 水屋

山門をくぐると左手に大師堂、その先に閻魔堂、水屋と並びます。

閻魔堂は公式Webに説明があります。

「古くは『円乗院のおえんまさま』と親しまれ、正月十六日と盆の十六日には市が立つほど多くの参詣客を集めた、由緒ある閻魔大王」との由。

正面階段上に本堂。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 見事な木鼻彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風を構え、すこぶる均整のとれた堂容です。

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備下欄に龍の彫刻、上欄間に笈形付大瓶束。

兎毛通に朱雀?の彫刻、唐破風鬼には御本尊・不動明王のお種子「カン/カーン」とみられる梵字を掲げ、とくに彫刻類の意匠は見応えがあります。

向拝見上げには院号扁額が掲げられています。

御本尊・札所本尊の不動明王は本堂内に奉安。

御府内霊場御朱印には「十一面観世音」の揮毫もあるので、本堂内に十一面観世音菩薩も奉安されているかもしれません。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂向拝

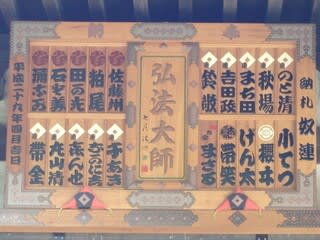

【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板

【写真 下(右)】 大師堂の扁額

大師堂はおそらく宝形造で流れ向拝。

こぶりな堂宇ながら水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股をしっかり構え、左右の向拝柱には御府内霊場と玉川霊場の札所板が掲げられています。

圓乗院は御府内霊場、玉川霊場のふたつの弘法大師霊場の兼務札所で、しかも本堂とは別に大師堂を構えています。

御府内、玉川両霊場の札所板が掲げられた大師堂は唯一かも。

見上げには「弘法大師」の扁額が掲げられています。

堂横には聖観世音菩薩立像と厄除延命地蔵菩薩立像が安置されています。

御朱印は本堂向かって右手前の客殿にて拝受できます。

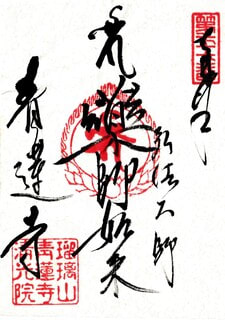

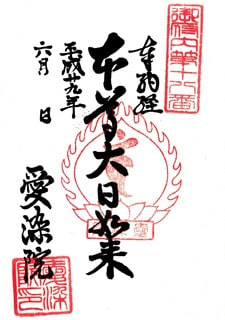

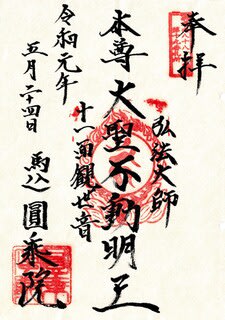

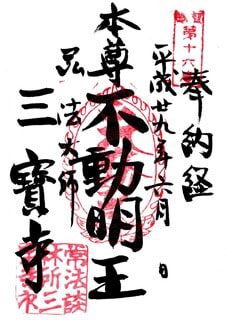

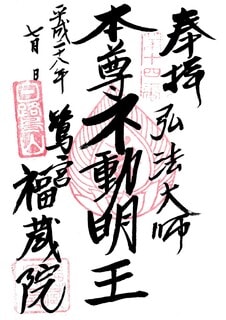

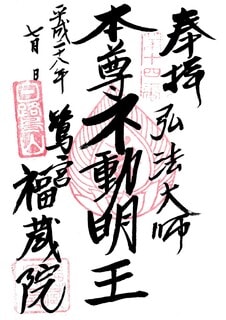

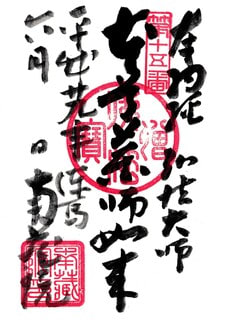

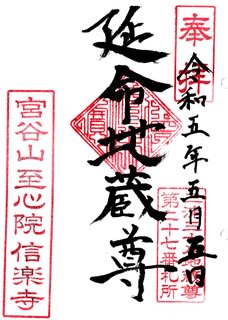

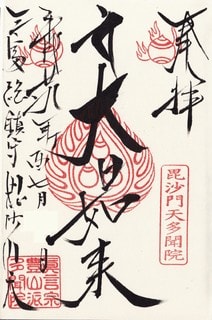

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)

中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」「十一面観世音」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内八十八ヶ所第十九番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

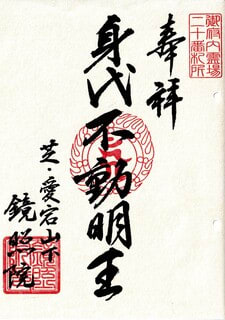

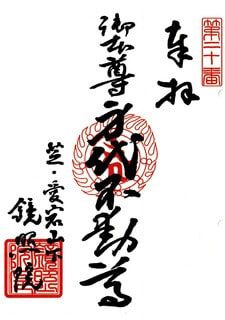

■ 第20番 身代山 玉泉寺 鏡照院

(きょうしょういん)

港区西新橋3-14-3

真言宗系単立

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:

司元別当:

授与所:寺務所ないし郵送

『ルートガイド』によると、応永六年(1399年)、常陸国の海上に出現した「身代不動明王」を笠間の地で祀っていましたが慶長十九年(1603年)当時の住職宥俊阿闍梨が江戸に遷し、愛宕下に改めて開かれたといいます。

19番-1の青蓮寺の記事で触れたとおり、江戸八十八ヶ所霊場の第20番札所は愛宕金剛院で、これは圓福寺地内末寺の金剛院のことかと思われます。

また、江戸期の御府内霊場第20番も金剛院であったとみられます。

明治2年の廃仏毀釈による圓福寺の廃絶時、愛宕権現本地堂の別当の立場にあった金剛院もおそらく廃絶を免れなかったとみられ、実際、金剛院は現存していません。

諸史料から考えると、圓福寺御本尊の勝軍地蔵菩薩は真福寺に移され、本地堂(別当・金剛院)御本尊の勝軍地蔵菩薩と御府内霊場第20番の札所は、圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に遷されたのではないでしょうか。

『寺社書上』から引くと、鏡照院は愛宕山圓福の寺中末寺で、御本尊は應永年中(1394-1428年)に上総國海中から出現した身代不動明王(秘仏)。

往時は御前立の不動明王木立像と四大明王立像、両童子木立像を奉安していたようです。

弘法大師、興教大師の座像を安じ、聖天堂には聖天尊と、聖天尊の本地である十一面観音木立像を奉安していました。

また、両脇大神宮として春日明神木立像を祀っていたようです。

一方、金剛院は愛宕(権現)本地堂別当で本寺は圓福寺。

御本尊は、愛宕権現の本地佛である勝軍地蔵尊(秘仏)。

奉安する弘法大師像は「御府内八十八ヶ所之●第弐拾番」と明記されています。

一言石地蔵尊、一言地蔵尊も奉安するお地蔵様のお寺だったようです。

「猫の足あと」様に「明治廿二年、高尾山飯綱不動明王を境内に勧請せり(東京名所図会)」、「本尊は身代不動明王で、後小松天皇の御宇應永六年(1399年)の開基と傳へられる。徳川家康から傳はつたといはれる寸餘の秘佛、将軍地蔵尊像が當院内に安置(芝區誌)」とあります。

上記より、家康公由来の(本地堂・金剛院ご本尊の)将軍地蔵尊像が当院内に安置されていた(る)可能性がありますが、当山の御本尊はもともとの鏡照院由来の身代不動明王。

金剛院時代の御府内霊場の札所本尊は、将軍(勝軍)地蔵菩薩と弘法大師だった可能性がありますが、明治初期とみられる金剛院から鏡照院への札所異動により、札所本尊は身代不動明王と弘法大師に替わったのではないでしょうか。

近年、鏡照院は西新橋に移転したため愛宕権現とのつながりはわかりにくくなりましたが、やはり愛宕権現(圓福寺)系の札所とみることができます。

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

愛宕別當 圓福寺

武州豊島郡芝愛宕

新義真言宗触頭 別當 圓福寺

圓福寺地中幷末寺

(圓福寺地中脇坊)

金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

(鏡照院)

愛宕山圓福寺中 新義真言宗

愛宕山鏡照院

開基 不●明

本尊 身代不動明王

應永年中(1394-1428年)上総國海上●●海中出現

御前立不動明王木立像

本尊●●安並四大明王木立像 両童子木立像

弘法大師 興教大師 木座像

聖天堂 安聖天尊増 聖天本地十一面観音木立像

両脇大神宮 春日明神木立像

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

(金剛院)

芝愛宕本地堂別当

新義真言宗 金剛院

愛宕圓福寺中之内

本寺 愛宕圓福寺

山号 愛宕山金剛院●●●

愛宕本地堂

本尊 本地佛勝軍地蔵尊 秘像

●●佛

弘法大師 御府内八十八ヶ所之●第弐拾番

一言石地蔵尊

一言地蔵尊

-------------------------

都営三田線「御成門」駅、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅、JR「新橋」駅から歩ける距離で交通至便ですが、駐車場はありません。

東京都心のオフィス街の、まっただなかにある御府内霊場札所です。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 扁額

ビルの1階にあり、向拝は鉄扉で閉ざされ、扁額がなければおそらく寺院とは気がつきません。

むしろ、境内社の末廣稲荷大明神の方が目立っています。

この稲荷社は、京都伏見稲荷大社より明治時代に勧請されたもので、商売繁盛のご利益あらたかとのことです。

【写真 上(左)】 末廣稲荷大明神

【写真 下(右)】 御朱印案内

前の道はオフィスワーカーが行き交います。

このシチュエーションで、堂前で数珠をとり、勤行をあげるのはある意味勇気がいります。

御府内霊場の巡拝なので、よんどころなく勤行をあげました。

背中に感じる視線。

おそらく道行く人は、「この人なにしてるんだろう?」モードだったかと思います。

2度目の参拝はご縁日だったかと思いますが、ご開扉されて堂内(というか開扉するとすぐ前が護摩壇なので堂前)で勤行できました。

こうなれば落ち着いて参拝できます。

(このときの写真がなぜかみつからないので、みつかり次第UPします。)

御朱印は門扉に案内が貼ってあり、郵送で受けることができます。

ご開扉のときは専用納経帳に拝受できました。

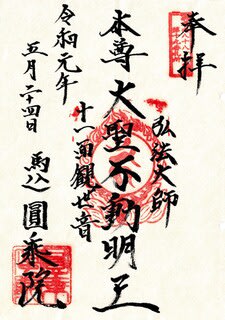

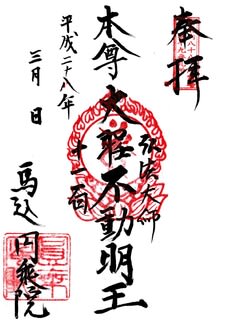

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳(直書)

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)

中央に「身代不動明王」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。

右上に「御府内霊場二十番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ Vol.7)

【 BGM 】

■ far on the water - Kalafina

■ Erato - 志方あきこ

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第18番 獨鈷山 光明寺 愛染院

(あいぜんいん)

新宿区若葉2-8-3

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第18番

司元別当:

授与所:庫裡ないし本堂前

第18番はいきなり四ッ谷に飛びます。

開山について『ルートガイド』と史料類で異なるので、まずは『ルートガイド』から要旨を引用してみます。

天正年間(1573-1592年)、加藤清正の実弟・正濟上人が麹町貝坂のあたりに開いたといいます。

慶長十六年(1611年)麹町から四谷に、寛永十一年(1634年)に現在地に移転しています。

ところが 『寺社書上』『御府内寺社備考』および、それらを典拠とした「四谷区史」はさらに古い縁起を伝えています。

弘仁年中(810-824年)、弘法大師が関東巡錫の折に現在の麻布善福寺の地に創建、本尊五指量愛染尊を安置され「八祖相承之獨鈷」を納められたといいます。

その後慶長十六年(1611年)正斎上人(加藤清正の実弟?)が麹町貝塚の地に中興、寛永十一年(1634年)現在地に移転といいます。

たしかに麻布善福寺の公式Webには「麻布山善福寺は、平安時代の天長元年(824年)、唐に渡り真言を極めて帰国した弘法大師によって、真言宗を関東一円に広めるために高野山に模して開山されました。」と明記されています。

(のちの鎌倉時代に真言宗から浄土真宗に改宗)

『寺社書上』には「然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給」とあり、愛染院が善福寺の奥之院であったことを伝えています。

【写真 上(左)】 麻布善福寺

【写真 下(右)】 麻布善福寺の参拝記念印

↑ 参拝記念印に「弘法大師開山」とあります。

加藤清正の実弟という正濟(斎)上人についてもほとんど情報がとれません。

清正公は熱心な日蓮宗の信徒として知られています。

兄弟が同じ信仰とは限りませんが、日蓮宗の重要人物の実弟が密寺を中興とは、すんなり頷けないものはあります。

『寺社書上』をみると、弘法大師創建を物語る数々の寺宝が列挙されています。(下記)

弘法大師の御作、御筆の寺宝だけでも実に5点以上を数え、しかも「開祖 弘法大師」と明記されています。

故なきところにこれだけの縁起や寺宝が残るのは不自然ですから、やはり愛染院は真言宗時代の麻布善福寺となんらかの関係があったのでは。

現時点ではこれ以上の史料がみつからないので、ここまでにしておきます。

現地の案内書には沿革として『四谷区史』(文政寺社書上の引用部)が掲載され、同書には中興開山の正斎は寛永十五年(1638年)の寂とありました。

御府内霊場の開創は宝暦年間(1751-1764年)頃とされ、愛染院の現在地への移転はそれ以前の寛永十一年(1634年)。

江戸八十八ヶ所霊場でも同番の第18番ですから、御府内霊場開創時からの札所とみられます。

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [44] 四谷寺社書上』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.63』

大塚護持院末 四ッ谷南寺町 獨鈷山 光明寺 新義真言宗 愛染院

当寺開闢之儀は、人王五拾弐代嵯峨天皇御宇 弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、當國一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五●量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候

開祖 弘法大師 中興 正済(?)上人 中興二世 實盛 寛永十二年(1638年入寂)

本尊 両部大日如来

両脇士 不動尊 愛染尊 智證大師作

増長天 廣目天 持國天 多聞天

弘法大師木座像弐尺弐寸● 厨子入 興教大師 厨子入

辨財天 附十五童子 弘法大師作

阿弥陀如来 恵心僧都作

八祖相承獨鈷 但弘法大師●持ト●

四處明神 寛平法皇(宇多天皇)

弘法大師 右御同筆

愛染明王 弘法大師筆

五大明王 興教大師筆

愛染明王 嵯峨天皇御筆

般若心経 弘法大師筆

愛染堂

本尊 愛染明王 弘法大師作 丈二寸余

脇立 不動明王 愛染明王

大聖天三躰

本地十一面観音 弘法大師作 丈一尺八寸厨子入

鎮守社 稲荷 金毘羅 愛宕

寺中弐ヶ院

光明院 本尊 大威徳明王 開山不知

蓮花院 本尊 弥陀如来 開山不知

■ 『四谷区史 [本編]』(国立国会図書館)

獨鈷山光明寺愛染院は、大塚護持院末の新義真言宗で、四谷南寺町今の寺町にある。境内は千五百廿坪余の拝領地で、起立は慶長十六年辛亥(1611年)、麹町貝塚邊が元地であつた。寛永十一年甲戌(1634年)十二月に此地に替地を賜うて移転したのである。

文政寺社書上に拠れば、「当寺開闢之儀は、人王五十二代嵯峨天皇御宇、弘仁年中(810-824年)弘法大師關東弘法之為、当國に一宇御建立、今之麻布善福寺之地也。然に当院は右奥之院にて、御守本尊五指量愛染尊を安置し、大日如来より八祖相承之獨鈷を納め給、故に山号を獨鈷山と申候。愛染尊は秘法にて、不能住職之僧も拝、其後星霜相移り、年月相知れ不申候」と伝へて、その来由することの頗る古きを語つて、慶長(1596-1615年)当時の開山正斎はその中興と称して居る。此地に移つて以来、住持を替ふること八代、寶暦十年庚辰(1760年)梵鐘を鑄たが、鐘銘中に(略)「惟愛染堂假而毎免、可謂幸矣」といふことが見えて、愛染尊の功徳厳然たるを称へている。

-------------------------

【写真 上(左)】 愛染院前から東福寺坂

【写真 下(右)】 山内入口

四谷周辺、若葉、須賀町から鮫河橋にかけては寺院が集中する寺町となっています。

これは、寛永年間(1624-1645年)家光公の治世に江戸城外堀工事のため、麹町の寺院が一斉に四谷に移転させられたためといいます。

愛染院の元地は麹町貝塚邊で、寛永十一年(1634年)に現在地に遷っているので、この江戸城外堀工事によるものとみられます。

このあたりはことに土地の起伏が激しいところで、凹凸地形マニアの聖地となっています。

(→ 四谷の坂道レポ)

新宿通りから円通寺坂を南に下って鮫河橋に至る道(名称不明)が谷筋で、そこから東西方向はすべて登り坂となります。

愛染院はこの谷道から東福院坂(天王坂)を登った坂の途中に、坂名の由来である東福院とほぼ向き合ってあります。

東福院は御府内霊場第21番札所、他にも御府内霊場札所がいくつかありますので、順打ち(逆打ち)でない場合は、まとめてまわることになります。

【写真 上(左)】 院号標

【写真 下(右)】 案内書

門まわりは赤レンガで固められ、すぐ奥は駐車場。

さらにその奥にも黒い門扉を構えて、なんとなく近寄りがたい空気が漂っています。

こちらは直書き御朱印は納経者のみ授与なので、そんな先入観もあるのかもしれません。

山内入口に院号標と案内書(上記)。

内藤新宿の生みの親、高松喜六の墓と、江戸中期の国学者・塙保己一の墓の説明書もあります。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

第二の門を抜けると俄然古刹の雰囲気が出てきます。

正面本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った寺院建築で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に三連の本蟇股を置いています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

向拝と左右の身舎扉は格子状で小壁に菱格子を置き、きりりと引き締まった印象。

本堂右手の梵鐘には貴重な百字真言や銘叙が刻され、銘叙は湯島霊雲寺第四世法明が識(しる)されたものです。

(鐘楼は堂宇とともに戦火で焼失。)

当山は真言宗豊山派ですが、真言律宗となんらかの交流があったのかもしれません。

【写真 上(左)】 梵鐘

【写真 下(右)】 「倶會一處」の石碑

倶會一處(くえいっしょ)の石碑もあります。

倶會一處(倶会一処)とは、『阿弥陀経』の「舎利弗。衆生聞者。応当発願。願生彼国。所以者何。得与如是。諸上善人。倶会一処。舎利弗。不可以少善根。福徳因縁。得生彼国。」にある経文で、阿弥陀佛の極楽浄土への往生を願って一途に念仏の信仰に生きる心持ち、あるいは念仏信仰により、ご先祖や家族たちとともに極楽浄土の仏や菩薩と一処で出会うことができるという趣旨で、主に浄土教(浄土宗、浄土真宗)で説かれ、浄土宗寺院では御朱印に揮毫されることもあります。

ただし、密教寺院でこの言葉に触れることはめずらしいのでは。

こちらの御朱印は原則、本堂前に用意された印判の自捺しで、納経者にのみ「特別の朱印」(揮毫御朱印)が授与されます。

自捺し御朱印は金属箱のなかの印判と朱肉を使い、見本も置いてあるのでとくに問題なく拝受できます。

御朱印代として300円(2017年6月時点)をお納めしました。

印判自捺しの場合、御朱印帳への直捺しは一発勝負となりリスクがあります。

筆者は常々、御朱印帳とサイズを合わせた和紙を数枚持ち歩き、そちらに捺してその紙をのちほど御朱印帳に貼付けます。

これだと、失敗をおそれることなく自捺しができます。老婆心ながら・・・。

【写真 上(左)】 御朱印についての案内書

【写真 下(右)】 庫裡サイドから本堂

筆者は最初の参拝では自捺し御朱印を拝受、2度目以降の参拝では般若心経を納経して揮毫御朱印を拝受しました。

いささか敷居の高さを感じるお寺さまですが、ご対応はご親切でした。

なお、以上は平成元年11月時点の情報で、現在もこの授与方式かどうかはわかりません。

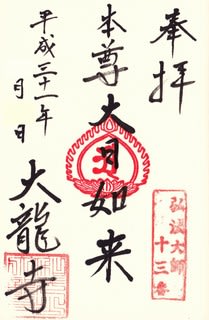

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」の揮毫と金剛界大日如来のお種子「バン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内第十八番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 自捺しの印判御朱印

■ 第19番-1 瑠璃山 清光院 青蓮寺

(しょうれんじ)

板橋区成増4-36-2

真言宗智山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第77番、荒川辺八十八ヶ所霊場第86番

司元別当:(成増村)山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))

授与所:庫裡

第19番にはふたつの札所がリストされています。

ひとつは板橋の青蓮寺、もうひとつは馬込の圓乗院です。

順にご紹介していきます。

青蓮寺の開基開山は不詳ですが、当初弁天塚付近(現高島平4-23付近)にあったとされ、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して3つの弘法大師霊場の兼務札所となりました。

-------------------------

【史料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(成増村)

青蓮寺 新義真言宗 上石神井村三寶寺末 本尊薬師

(成増村)

山王社 青蓮寺持

『新編武蔵風土記稿』の記述は簡素なので詳細不明です。

孫引きで恐縮ですが、「猫の足あと」様が引かれている『いたばしの寺院』の記述を抜粋引用させていただきます。

「開基開山については明確な口碑さえなく、わずかに伝えるところによれば、寺は始め、弁天塚のほとり(現高島平4-23あたり)に建てられてあったが水害のためにいつの時代にか現在地に移転したという。本尊薬師如来が室町時代の作風を持つので、寺の創建も凡そその時代の頃を推定される。(略)文政末期から大正初期まで凡そ百年間は無住であった。(略)大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺し、昭和9年に13世正善大和尚入山以来、本寺は面目を一新したという。なお、本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」

以上から、青蓮寺は室町時代創建の古刹で、大正初期に再興、大正13年に浅草松葉町の清光院を合寺して御府内霊場の札所となったことがわかります。

また、『新編武蔵風土記稿』によると、青蓮寺は江戸期には村内の山王社(現・(成増)菅原神社 (成増天神))の別当でした。

【写真 上(左)】 (成増)菅原神社 (成増天神)

【写真 下(右)】 (成増)菅原神社 (成増天神)の御朱印

弘法大師霊場から青蓮寺を語るとき、浅草の清光寺は外せず、御府内霊場に限っていえば愛宕の圓福寺も避けて通ることができません。

どうして圓福寺まで辿る必要があるかというと、江戸八十八ヶ所の第19番は「(愛宕)円福院」で、明治2年の廃仏毀釈を受けて圓福寺が廃絶するまでは圓福寺が御府内霊場第19番だった可能性が高いからです。

浅草清光寺、愛宕圓福寺ともに現在廃寺(ないし合寺)となっています。

しかし愛宕圓福寺は御府内霊場とのゆかりが深いので、できる限り史料を当たって縁起沿革を探ってみたいと思います。

□【愛宕圓福寺】

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

愛宕別當 圓福寺

武州豊島郡芝愛宕

新義真言宗触頭 別當 圓福寺

本寺 山城國宇陀郡醍醐山無量壽院

山号等 愛宕山寶珠院圓福寺

本尊 地蔵菩薩 厨子入 定朝作

不動明王 本尊左脇立

毘沙門天 同右脇立

本堂内安置 十一面観自在菩薩

同所 聖天

●祖弘法大師 興教大師

開山 俊賀

圓福寺地中幷末寺

(圓福寺地中脇坊)

金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院

(御府内三田寺町)寶生院

(御府内浅草寺町)威光院

(御府内浅草寺町)清光院

(御府内下谷坂本)大聖院

-------------------------

【史料】

-------------------------

■ 『江戸名所図会 7巻 [3]』(国立国会図書館)

(愛宕山権現社/抜粋引用)

本地佛を勝軍地蔵尊 行基大士の作なり 永く火災を退けるの守護神なり

別當圓福教寺ハ石階の下にあり 新議の真言宗江戸の触頭四箇寺の随一なり

開山を神證上人と号す 二世俊賀上人といふ

四箇寺とハ湯島根生院、本所彌勒寺、當所真福寺並に當寺(圓福寺)といふ

神證上人下野の人なりて 姓を塩谷氏母ハ皆川氏なり

元和五年(1619年)鈞命に依って金剛院に退居をゆるさ●天年を終ふ

春音(神證上人)の坊ハ遍照院と号す 今の圓福寺是なり

金剛院 普賢院 満蔵院 鏡照院 壽桂院等末●六院あり

俊賀上人 野州西方邑の人姓ハ越路氏にして宇都宮弥三郎頼綱の後裔

父ハ伊勢守近津神祠に祈りて産す 祖始下妻の圓福寺に住を然

其頃下総結城の元寿 上州松井田秀算等一世の豪俊●● 俊賀上人をあハせて新義の三傑と称せらる

元和五年(1619年)俊賀上人愛宕権現の別當に命せられ 共に圓福寺の号を●く一宇を開きしめ

-------------------------

江戸期の真言宗には「江戸四箇寺触頭」という制度があり、これにより本末関係が精緻に整えられていました。

『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏/PDF)によると、発足当初の「江戸四箇寺触頭」はつぎの4箇寺です。

・知足院(江戸白銀町)

→ 関連資料

・真福寺(愛宕下)

・円(圓)福寺(愛宕下)

・弥勒寺(本所)

智積院公式Webには「貞享4年(1687)七月に知足院が将軍家の祈祷寺を理由に免除され、代わりに根生院が任じられます。以後、明治までは変化はありません(円福寺は明治二年に廃仏毀釈により廃寺)。」とあるので、貞享四年(1687年)以降は真福寺(67)、圓福寺(19)、弥勒寺(46)、根生院(35)の四箇寺体制となっています。

( )内は御府内霊場の札番で、これをみても御府内霊場が真言宗の名刹をおおむねカバーしていたことがわかります。

また、『宝瞳寺文書解題』(国文学研究資料館/PDF)にも「江戸四箇寺触頭」の役割が詳細に記されています。

圓福寺は「江戸四箇寺触頭」を勤められ、御府内にいくつもの末寺をもつ御府内有数の名刹でした。

これほどの名刹がどうして明治の廃仏毀釈でいともあっさり(?)と廃絶してしまったのでしょうか。

(実際、触頭4箇寺のうち他の3箇寺は現存しています。)

どうにも気になったので、まずはここから調べてみました。

真福寺の勝軍地蔵尊の説明書には以下のとおりあります。

「この勝軍地蔵菩薩は、天平十年(738年)行基が近江信楽遊行の砌、造顕したもので、同地に安置され、霊験あらたかなり。天正十年(1582年)徳川家康、本能寺の変の難を逃れんがため伊賀越に際し、信楽の土豪多羅尾氏、当勝軍地蔵を献上、沙門神証これを護持し、三河に帰還するをえたり。爾来、家康の帰依厚し。慶長八年(1603年)家康、征夷大将軍に栄進するにより、江戸に愛宕神社を創建し、同社の本地仏として勧請、神証を別当の円福寺第一世とせり。明治の廃仏毀釈で円福寺は廃寺、尊像は真福寺に移されたが、大正十二年 (1923年)関東大震災で焼失、昭和九年(1934年)弘法大師一千百年御遠忌記念として、霊験を不朽にせんがため、銅製で造顕せり。」

一方、愛宕神社の公式Webには配祀として将軍地蔵尊が明記され、愛宕権現(神社)にとって将軍(勝軍)地蔵尊がいかに重要な尊格であるかがわかります。

以上から、圓福寺は愛宕権現の別当の色彩がすこぶる濃厚だったとみられます。

この点は、全国の愛宕神社の総本社とされる愛宕神社(京都市右京区嵯峨愛宕町)と、その別当・白雲寺との関係とよく似ています。

中世~江戸期の愛宕権現社の多くは、本殿に愛宕大権現の本地仏である勝軍地蔵、奥の院に愛宕山の天狗の太郎坊が祀られたといいます。

神仏習合のもと修験道の道場として栄えたこともあり、別当の勢力はたいへん強かったとみられます。

この強大な立場が明治の廃仏毀釈で裏目に出て、愛宕権現の別当・圓福寺は存続の危機に見舞われたのでは。

実際、京都の愛宕神社総本社の別当・白雲寺は廃仏毀釈で廃絶となっています。

総本社の別当・白雲寺が廃絶となった以上、東都の愛宕権現の別当・圓福寺も、たとえ「江戸四箇寺触頭」の格式があったとしても廃絶を遁れられなかったのでは?

ちなみに『寺社書上』の圓福寺の項には「従是愛宕山上之分」として以下のとおりあります。

□「(圓福寺)従是愛宕山上之分」(諸佛のみ抜粋引用)

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

愛宕大権現御神● 秘像

御前立 勝軍地蔵尊

脇立 不動明王 毘沙門天

本地堂 脇坊金剛院持

朝日愛染明王

太郎坊北之方

唐●地蔵尊 勝軍地蔵尊 地蔵尊 石地蔵尊

女坂

勝軍地蔵尊

男坂上り口

役行者堂

-------------------------

これをみると江戸期の愛宕権現が諸佛に満ち、神仏習合していたことがよくわかります。

本地堂の別当は金剛院(圓福寺地内末寺)とあるので、愛宕権現全体の別当が圓福寺、本地堂の別当が金剛院という二重構造だったのかもしれません。

なお、『江戸名所図会』の愛宕社總門の絵図をみると、男坂の右手に本地堂、左手に別当(おそらく圓福寺)がみえ、本地・別当系の諸堂は坂下にあったことがわかります。

ここから「出世の石段」を登って参拝する愛宕権現は海抜26mという都内随一の高みにあり、ここからの見晴らしと桜花のすばらしさは御府内有数と称えられ、ほおずき市や羽子板市も賑わいをみせて江戸の図絵類に描かれています。

■『江戸名所図会』 7巻 (須原屋茂兵衛[ほか])/愛宕社總門

(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )

~ 伊勢へ七度 熊野へ三度 芝の愛宕へ月まいり ~ (愛宕神社御由緒書より)

【写真 上(左)】 愛宕神社社頭

【写真 下(右)】 出世の石段

【写真 上(左)】 愛宕神社拝殿

【写真 下(右)】 愛宕神社の御朱印

真福寺勝軍地蔵尊の説明文のとおり、圓福寺が廃寺となったとき、御本尊の(勝軍)地蔵菩薩は愛宕の真福寺に遷られました。

このとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所だったので、重番を避けるため御府内霊場第19番は浅草の清光院に承継されたとみられます。

【写真 上(左)】 真福寺外構と勝軍地蔵尊

【写真 下(右)】 勝軍地蔵尊

圓福寺が廃されたとき真福寺はすでに御府内霊場第67番の札所で、重番を避けるとしたら第19番は承継できません。

第20番金剛院は圓福寺の地内末寺で、本地堂の別当だったため同時に廃絶された可能性がありますが、こちらはおそらく同じ圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に承継されています。

で、圓福寺の第19番の行方です。

『寺社書上』に記載の圓福寺の御府内末寺(地内末寺のぞく)はつぎの4箇寺。

・(三田寺町)寶生院 / おそらく御府内霊場第69番(龍臥山 宝生院)

・(浅草寺町)威光院 / おそらく御府内霊場第62番(鶴亭山 威光院)

・(浅草寺町)清光院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第86番

・(下谷坂本)大聖院 / 荒川辺八十八ヶ所霊場第87番(宝橋山 大聖院)

末寺に御府内霊場札所を継がせるとなると、荒川辺八十八ヶ所霊場の2箇寺、すなわち清光院か大聖院とするのが自然な流れです。

下谷坂本(現・台東区北上野)の大聖院は御府内霊場札所集中エリアから若干離れているため、威光院(御府内霊場第62番)にほど近い清光院が承継したのでは。

以上はあくまでも筆者の憶測です。

□【清光院】

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [83] 浅草寺社書上 甲八止』(国立国会図書館)

※達筆すぎて読みとれないので、適宜『御府内寺社備考 P.108』にて補足しています。

浅草 不唱小名

新義真言宗 芝愛宕山圓福寺末

花園山神應寺清光院

諸書●号焼失 往古知不申●

開山 慈観法印 卒年不知

本尊 阿弥陀如来座像

弘法大師 興教大師

不動尊立像 長一尺五寸五分 土蔵ニ安置

扇稲荷社 神体白幣

護摩堂 不動尊立像

-------------------------

もうひとつナゾが残ります。

「猫の足あと」様には「清光院は、江戸時代の書物によると慶長11年(1606)頃の創建と言われていたようです。大正12年関東大震災で焼失し、青蓮寺に合寺されました。」とあります。

大正12年の関東大震災で焼失した清光院の名跡は下谷坂本の大聖院が継いでもよさそうですが、実際は成増村の青蓮寺が継いでいます。

震災後の混乱で大聖院による合寺は困難だったのかもしれず、あるいは郊外の青蓮寺に合寺したほうが安全という判断があったのかもしれません。

また、青蓮寺の本寺は練馬の名刹、三寶寺ですからその保護下に入ったほうが都合がよかったのかも。

いずれにしても決定的な史料がみつからない以上、憶測の域を出ることはできません。

とまれ、愛宕圓福寺から続く御府内霊場第19番の名跡は、大正13年の清光院合寺をもって青蓮寺に承継されました。

『いたばしの寺院』には「本寺は豊島八十八ヶ所霊場の第77番、江戸御府内八十八ヶ所霊場の第19番札所である。(これは浅草清光院の合寺に依る)」とあるようです。

御府内霊場第19番と荒川辺霊場第86番はたしかに清光院由来とみられますが、豊島霊場は豊島郡メインの霊場なので、青蓮寺はもともと豊島霊場の札所だったのでは。

実際、『ルートガイド』には「本堂にある二体の弘法大師像は、震災の中持ち出した清光院八十八ヶ所十九番の尊像と青蓮寺に伝わってきた豊島八十八ヶ所七十七番の尊像だそうです。」とあります。

豊島霊場の開創は明治40年とされるので、豊島霊場第77番の青蓮寺が、関東大震災で焼失した浅草清光院(御府内霊場第19番、荒川辺霊場第86番)を大正13年に合寺し、3つの弘法大師霊場の兼務札所となったとみるのが妥当かと。

なお、荒川辺八十八ヶ所霊場の札所一覧は→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。

天保九年(1838年)刊の『東都歳時記』に記されているため、文化年間(1804-1818年)以降にみられる八十八ヶ所巡りの流行を受けての開創ではないかとみられています。

初番・初願は根岸の世尊寺、日暮里、尾久、船堀、滝野川、豊島、江北、足立元木、西新井、梅田、千住、綾瀬、堀切、墨田、亀戸、元浅草とまわり、第88番結願は根岸の千手院です。

おもに下町をまわるので、御府内霊場との重複札所は亀戸・東覚寺、元浅草・延命院、元浅草・観蔵院、成増・青蓮寺の4箇寺と多くはありません。

-------------------------

最寄りは東武東上線「成増」駅・東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅ないし都営三田線「西高島平」駅ですが、いずれからもけっこうな距離があります。

周囲の道は入り組んで狭く、駐車スペース(?)も狭いので、交通アクセス的な難所といえそうです。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 札所碑

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号板

路地から階段の参道が伸び、門前に寺号標、札所碑、地蔵菩薩、如意輪観世音菩薩などが並びます。

山門はおそらく切妻屋根の薬医門で、門柱に札所板兼寺号板が掲げられています。

参道は途中で直角に曲がり、正面が本堂、その向かって右手前には修行大師像。

高台の住宅地にあり、山内は広くはないものの背後に竹林を配して瀟洒なたたずまい。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 修行大師像

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、水引虹梁両端木鼻に見返りの獅子、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、向拝柱には古色を帯びた札所板。

木鼻、中備の彫刻はボリューム感を備えた見事なもので、正面格子硝子扉のうえに山号扁額を置いています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 見事な木鼻彫刻

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 札所板

御朱印は本堂向かって左手の庫裡にて拝受しました。

郊外にあり、ご不在もあるようなので事前連絡がベターかと思います。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)

中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「ベイ」の揮毫と「ベイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第十九番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 荒川辺八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第19番-2 陽岳山 南晴寺 圓乗院

(えんじょういん)

公式Web

大田区南馬込5-15-5

高野山真言宗

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:玉川八十八ヶ所霊場第71番、多摩川四郡八十八ヶ所霊場第76番、武相四十八ヶ所不動尊霊場第36番

司元別当:

授与所:寺務所

ふたつめの第19番は馬込の圓乗院です。

御府内霊場第19番であることは公式Webに「ご本尊には大聖不動明王をお祀りし、御府内霊場88番中第19番札所、玉川霊場88番中第71番札所にも定められています。」と明記されています。

公式Webによると鎌倉時代末期、天永法印によって草創されたと伝えられています。

『新編武蔵風土記稿』には馬込長遠寺末、開山天永法印、中興開山は秀英僧都(大永二年(1522年)寂)とありますが、史料類が少なく御府内霊場第19番札所の経緯についてはよくわかりません。

御府内霊場旧19番とみられる愛宕圓福寺と圓乗院本寺の長遠寺の関係も当たってみましたが、長遠寺は山城國醍醐三寶院の直末で、愛宕圓福寺とのゆかりは見出せませんでした。

本寺の長遠寺は御府内霊場第8番の札所で、玉川八十八ヶ所霊場第72番の札所、圓乗院も玉川八十八ヶ所霊場第71番の札所ですから、その流れで御府内霊場第19番札所となったのかも。

ただし旧本山の長遠寺は新義真言宗(現・真言宗智山派)、圓乗院は現在高野山真言宗でしかも準別格本山ですから、江戸期の本末関係は承継されていないかもしれません。

なお、玉川八十八ヶ所霊場は、多摩川流域の真言宗寺院で構成される弘法大師霊場で、江戸時代からあった多摩川四郡八十八ヶ所霊場が「多摩川八十八ヶ所霊場」として再編という説があり、明治~大正にかけて「永楽講」が結成されて賑わったといいます。

その後衰退していたところ、昭和48年の弘法大師御生誕1200年を契機に川崎大師・平間寺が中心となって「玉川八十八ヶ所」として再興されました。

札所リストは→ こちら(「ニッポンの霊場」様)。

御府内霊場との重複札所は、海賞山 来福寺、海岳山 長遠寺、陽岳山 圓乗院の3箇寺で、むしろ神奈川県の弘法大師霊場「新四国東国八十八ヶ所霊場」との重複が多くなっています。

御府内霊場、玉川霊場、新四国東国霊場は実質的にはほぼ現役霊場で、この3つの弘法大師霊場を巡ると、都内から鎌倉辺りまでのめぼしい真言宗寺院を巡拝できるかたちとなっています。

------------------------

【史料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(馬込村)

圓乗院 新義真言宗 村内長遠寺末 陽岳山ト号ス 開山ハ天永法印トイヘト 年代ヲモ傳ヘス 中興開山秀英僧都大永二年(1522年)二月寂セリ 本尊不動明王ヲ客殿ニ安ス

-------------------------

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 修行大師像

都営浅草線「西馬込」駅から徒歩5分、広めの駐車場もありアクセスしやすいお寺です。

マンションメインの住宅地の一画に、切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門を構えています。

門前には端正な修行弘法大師像。

【写真 上(左)】 「準別格本山」の銘板

【写真 下(右)】 山門扁額

門柱には「準別格本山」の銘板が燦然と輝き、見上げには山号扁額。

門脇には御府内霊場の札所標で「弘法大師 御府内八十八所 第十九番霊場」と刻まれています。

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山内

【写真 上(左)】 閻魔堂

【写真 下(右)】 水屋

山門をくぐると左手に大師堂、その先に閻魔堂、水屋と並びます。

閻魔堂は公式Webに説明があります。

「古くは『円乗院のおえんまさま』と親しまれ、正月十六日と盆の十六日には市が立つほど多くの参詣客を集めた、由緒ある閻魔大王」との由。

正面階段上に本堂。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 見事な木鼻彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風を構え、すこぶる均整のとれた堂容です。

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備下欄に龍の彫刻、上欄間に笈形付大瓶束。

兎毛通に朱雀?の彫刻、唐破風鬼には御本尊・不動明王のお種子「カン/カーン」とみられる梵字を掲げ、とくに彫刻類の意匠は見応えがあります。

向拝見上げには院号扁額が掲げられています。

御本尊・札所本尊の不動明王は本堂内に奉安。

御府内霊場御朱印には「十一面観世音」の揮毫もあるので、本堂内に十一面観世音菩薩も奉安されているかもしれません。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂向拝

【写真 上(左)】 御府内霊場の札所板

【写真 下(右)】 大師堂の扁額

大師堂はおそらく宝形造で流れ向拝。

こぶりな堂宇ながら水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股をしっかり構え、左右の向拝柱には御府内霊場と玉川霊場の札所板が掲げられています。

圓乗院は御府内霊場、玉川霊場のふたつの弘法大師霊場の兼務札所で、しかも本堂とは別に大師堂を構えています。

御府内、玉川両霊場の札所板が掲げられた大師堂は唯一かも。

見上げには「弘法大師」の扁額が掲げられています。

堂横には聖観世音菩薩立像と厄除延命地蔵菩薩立像が安置されています。

御朱印は本堂向かって右手前の客殿にて拝受できます。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)

中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」「十一面観世音」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内八十八ヶ所第十九番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 玉川八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第20番 身代山 玉泉寺 鏡照院

(きょうしょういん)

港区西新橋3-14-3

真言宗系単立

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:

司元別当:

授与所:寺務所ないし郵送

『ルートガイド』によると、応永六年(1399年)、常陸国の海上に出現した「身代不動明王」を笠間の地で祀っていましたが慶長十九年(1603年)当時の住職宥俊阿闍梨が江戸に遷し、愛宕下に改めて開かれたといいます。

19番-1の青蓮寺の記事で触れたとおり、江戸八十八ヶ所霊場の第20番札所は愛宕金剛院で、これは圓福寺地内末寺の金剛院のことかと思われます。

また、江戸期の御府内霊場第20番も金剛院であったとみられます。

明治2年の廃仏毀釈による圓福寺の廃絶時、愛宕権現本地堂の別当の立場にあった金剛院もおそらく廃絶を免れなかったとみられ、実際、金剛院は現存していません。

諸史料から考えると、圓福寺御本尊の勝軍地蔵菩薩は真福寺に移され、本地堂(別当・金剛院)御本尊の勝軍地蔵菩薩と御府内霊場第20番の札所は、圓福寺地内末寺で廃絶を免れた鏡照院に遷されたのではないでしょうか。

『寺社書上』から引くと、鏡照院は愛宕山圓福の寺中末寺で、御本尊は應永年中(1394-1428年)に上総國海中から出現した身代不動明王(秘仏)。

往時は御前立の不動明王木立像と四大明王立像、両童子木立像を奉安していたようです。

弘法大師、興教大師の座像を安じ、聖天堂には聖天尊と、聖天尊の本地である十一面観音木立像を奉安していました。

また、両脇大神宮として春日明神木立像を祀っていたようです。

一方、金剛院は愛宕(権現)本地堂別当で本寺は圓福寺。

御本尊は、愛宕権現の本地佛である勝軍地蔵尊(秘仏)。

奉安する弘法大師像は「御府内八十八ヶ所之●第弐拾番」と明記されています。

一言石地蔵尊、一言地蔵尊も奉安するお地蔵様のお寺だったようです。

「猫の足あと」様に「明治廿二年、高尾山飯綱不動明王を境内に勧請せり(東京名所図会)」、「本尊は身代不動明王で、後小松天皇の御宇應永六年(1399年)の開基と傳へられる。徳川家康から傳はつたといはれる寸餘の秘佛、将軍地蔵尊像が當院内に安置(芝區誌)」とあります。

上記より、家康公由来の(本地堂・金剛院ご本尊の)将軍地蔵尊像が当院内に安置されていた(る)可能性がありますが、当山の御本尊はもともとの鏡照院由来の身代不動明王。

金剛院時代の御府内霊場の札所本尊は、将軍(勝軍)地蔵菩薩と弘法大師だった可能性がありますが、明治初期とみられる金剛院から鏡照院への札所異動により、札所本尊は身代不動明王と弘法大師に替わったのではないでしょうか。

近年、鏡照院は西新橋に移転したため愛宕権現とのつながりはわかりにくくなりましたが、やはり愛宕権現(圓福寺)系の札所とみることができます。

-------------------------

【史料】

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

愛宕別當 圓福寺

武州豊島郡芝愛宕

新義真言宗触頭 別當 圓福寺

圓福寺地中幷末寺

(圓福寺地中脇坊)

金剛院 鏡照院 満蔵院 壽圭院 普賢院

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

(鏡照院)

愛宕山圓福寺中 新義真言宗

愛宕山鏡照院

開基 不●明

本尊 身代不動明王

應永年中(1394-1428年)上総國海上●●海中出現

御前立不動明王木立像

本尊●●安並四大明王木立像 両童子木立像

弘法大師 興教大師 木座像

聖天堂 安聖天尊増 聖天本地十一面観音木立像

両脇大神宮 春日明神木立像

■ 『寺社書上 [53] 愛宕下寺社書上』(国立国会図書館)

(金剛院)

芝愛宕本地堂別当

新義真言宗 金剛院

愛宕圓福寺中之内

本寺 愛宕圓福寺

山号 愛宕山金剛院●●●

愛宕本地堂

本尊 本地佛勝軍地蔵尊 秘像

●●佛

弘法大師 御府内八十八ヶ所之●第弐拾番

一言石地蔵尊

一言地蔵尊

-------------------------

都営三田線「御成門」駅、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅、東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅、JR「新橋」駅から歩ける距離で交通至便ですが、駐車場はありません。

東京都心のオフィス街の、まっただなかにある御府内霊場札所です。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 扁額

ビルの1階にあり、向拝は鉄扉で閉ざされ、扁額がなければおそらく寺院とは気がつきません。

むしろ、境内社の末廣稲荷大明神の方が目立っています。

この稲荷社は、京都伏見稲荷大社より明治時代に勧請されたもので、商売繁盛のご利益あらたかとのことです。

【写真 上(左)】 末廣稲荷大明神

【写真 下(右)】 御朱印案内

前の道はオフィスワーカーが行き交います。

このシチュエーションで、堂前で数珠をとり、勤行をあげるのはある意味勇気がいります。

御府内霊場の巡拝なので、よんどころなく勤行をあげました。

背中に感じる視線。

おそらく道行く人は、「この人なにしてるんだろう?」モードだったかと思います。

2度目の参拝はご縁日だったかと思いますが、ご開扉されて堂内(というか開扉するとすぐ前が護摩壇なので堂前)で勤行できました。

こうなれば落ち着いて参拝できます。

(このときの写真がなぜかみつからないので、みつかり次第UPします。)

御朱印は門扉に案内が貼ってあり、郵送で受けることができます。

ご開扉のときは専用納経帳に拝受できました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳(直書)

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳(専用用紙貼付)

中央に「身代不動明王」の揮毫と不動明王のお種子「カン/カーン」の御寶印(火焔宝珠)。

右上に「御府内霊場二十番札所」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ Vol.7)

【 BGM 】

■ far on the water - Kalafina

■ Erato - 志方あきこ

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-5

Vol.-4からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

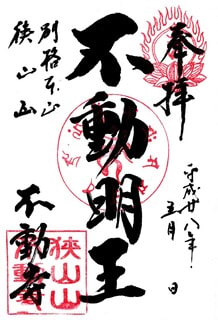

■ 第16番 亀頂山 密乗院 三寶寺

(さんぽうじ)

練馬区石神井台1-15-6

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

他札所:豊島八十八ヶ所第16番、関東三十六不動尊霊場第11番、武蔵野三十三観音霊場第3番、江戸八十八ヶ所霊場第16番、大東京百観音霊場第77番

司元別当:(上石神井村)氷川社ないし石神井明神祠

授与所:寺務所

練馬屈指の名刹で、複数の現役霊場の札所を兼務されています。

幾多の戦乱や火災で寺記の多くを失っていますが、一部は『新編武蔵風土記稿』などに残り、この名刹の華々しい歴史を伝えてくれます。

山内掲示、『新編武蔵風土記稿』などから由緒・来歴を追ってみます。

應永元年(1394年)、鎌倉胡桃ヶ谷(浄明寺)の大楽寺の大徳権大僧都幸尊法印が仏縁の地を求めて来錫され、石神井川の清流や三宝寺川の谷を控える景勝の当地を真言の道場として定めて開山・建立といいます。

大楽寺は律宗でしたから、当山も真言律宗の流れをくんでいるのかもしれません。

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)の「13.覚園寺」の記事で、大楽寺について触れているので転載します。

********

覚園寺入口正面の愛染堂と堂内の諸仏は、明治初年に廃寺となった大楽寺(当初胡桃ヶ谷→薬師堂ヶ谷)から移されたものです。

『新編相模國風土記稿』の大楽寺の項に「覚園寺域内左方ニアリ。古ハ胡桃ヶ谷(浄妙寺村ノ麓)ニ在シトソ。故ニ胡桃山 千秋大楽寺と号ス。此ニ移セシ年代伝ハラス。開山ハ公珍ト云フ。本尊不動。鐵像願行作。俗ニ試ノ不動ト云フ。是大山寺不動ヲ鋳シ時。先試ニ鋳タル像ナリトソ。及薬師。願行作。愛染。運慶作等を置ク。暦應四年(1341年)二月。基氏ノ慈母。十三年ノ忌ニ佛事ヲ執行ス。永享元年(1429年)二月回禄ニ罹レリ。鎌倉九代後記曰。永享元年二月永安寺並大楽寺炎上。按スルニ此所ヨリ永安寺二程近シ。サテハ此頃。既ニ当所ニ移レルコト識ルヘシ。」とあり、不動尊像は大山寺と所縁をもたれること、大楽寺の焼失と移転の経緯などが記されています。

胡桃ヶ谷は浄明寺と瑞泉寺の中間あたりで、永安寺は瑞泉寺総門近くにあったとされます。

これに、↑ の『新編相模國風土記稿』『新編鎌倉志』の記述を重ね合わせると、胡桃ヶ谷の大楽寺は永享元年(1429年)に大火で焼失し、覚園寺のある薬師堂谷(覚園寺の左方)に移転、明治初年に廃寺となり覚園寺に吸収され、堂宇や尊像は覚園寺愛染堂として遺された、という流れも考えられます。

********

『願行上人憲静の研究(下)』(伊藤宏見氏)」のP.43には「三宝寺誌」(小峰頼典、昭和35年)が引用され、三宝寺血脈として「憲静(願行上人)-公珍(鎌倉大楽寺開山)-栄珍-幸尊(三宝寺開山)」とあるので、法統(血脈)としては幸尊(三宝寺開山)は願行上人から数えて四世にあたることがわかります。

願行上人(1215-1295年)は鎌倉時代の高僧で、真言宗三宝院流と北京律(律宗)を兼修され、鎌倉幕府と密接な関係をもち多くの弟子を育成されたといいます。

詳細については■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)の「24.安養院」の記事をご覧ください。

『新編相模國風土記稿』によると、大楽寺は暦應四年(1341年)に足利「基氏の慈母」が佛事を執行しています。

足利基氏(1349-1367年)は足利尊氏の子で初代鎌倉公方。

基氏は文和二年(1353年)に武蔵国入間郡入間川(現・狭山市付近)に宿営地(入間川御陣)を設け北関東や越後の豪族に備え、9年間に渡りここに鎌倉府を置いたといいます。

鎌倉から入間川まで、多摩丘陵を避けるとすると石神井あたりはその道途に当たり、その交通の要衝ぶりは石神井城が築かれ、江古田原合戦の舞台となったことからもわかります。

願行上人は鎌倉幕府との関係が深く、その法流にある大楽寺もまた鎌倉府と関係が深かったとみられるので、石神井という要衝の地に大楽寺ゆかりの寺院が置かれたのは、何らかの政治的な意図もあったのかもしれません。

三寶寺は当初は石神井池南方の現・野球場付近にあったといいます。

文明九年(1477年)、太田道灌が豊島泰経をはじめとする豊島一族を亡ぼした江古田原合戦で豊島氏の居城・石神井城が落城した後、現在地に遷ったとされます。

天文十六年(1547年)、後奈良天皇から勅願所の綸旨を受け、戦国期には小田原北条氏が帰依して寺田の寄附を受け、天正十九年(1591年)には徳川幕府から十石の朱印地を受けています。

『Wikipedia』には「江戸時代には無本寺・独礼の寺格で遇され、塔頭6寺院(教学院、禅定院、観蔵院、最勝寺、正覚院、薬王院)、末寺は50以上の大寺院であった。」とあります。

また、新義真言宗の「関東七箇寺」「関東十一談林」に名を連ねています。

なお、「関東七箇寺」「関東十一談林」は下記のとおり。(諸説あり)

明星院:埼玉県桶川市 智山派 七箇寺

三学院:埼玉県蕨市 智山派 七箇寺

錫杖寺:埼玉県川口市 智山派 七箇寺

一乗院:埼玉県熊谷市 智山派 七箇寺

三寶寺:東京都練馬区 智山派 七箇寺

総持寺:東京都足立区 豊山派 七箇寺

寶仙寺:東京都中野区 豊山派 七箇寺

金剛寺:東京都日野市 高幡不動尊 智山派

長久寺:埼玉県行田市 智山派

法恩寺:埼玉県越生町 智山派

薬王院:東京都八王子市 智山派

龍花院:埼玉県加須市 智山派

宝生寺?:東京都八王子市 智山派

寛永二年(1625年)と正保元年(1644年)には大猷院(徳川三代将軍家光公)御放鷹の際の休憩所にもなっており、その寺格の高さがうかがわれます。

-------------------------

【史料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(上石神井村)

三寶寺 新義真言宗 亀頂山密乗院ト号ス 無本寺ナリ 古ハ鎌倉大楽寺ノ末ナリシト云 本尊不動 傍ニ聖徳太子ノ作ノ正観音ヲ安ス 又勝軍地蔵ヲ置リ 是ハ村内愛宕社ノ本地ニシテ世ニ希ナル古佛ナリ 年ヲ追テ朽損セシカハ慶長十一年(1606年)檀越尾崎出羽守資忠住僧頼融ト謀リ修理ヲ加ヘシト云 其後賊ニアヒテ全体ハ失ヘリ 寺伝ヲ閲スルニ当寺ハ應永元年(1394年)権大僧都幸尊下石神井村ニ草創スル所ニシテ(略)後屢戦争ノ災ニ罹テ頗衰タリシニ。文明九年(1477年)太田道灌豊島氏ヲ滅セシ後 ソノ城跡ヘ当寺ヲ移セリト云 カヽル舊刹ナリシカハ 天文十六年(1547年)元ノ如ク勅願所タルヘキノ免状ヲ賜ヒ 永禄十年(1567年)現住尊海ヲ大僧正ニ任セラル 又北條氏ヨリモ寺田ヲ寄附シ制札等ヲ与ヘテ帰依浅カラサリシカハ 御当代ニ至リテモ先規ニ任セラレ天正十九年(1591年)領十石ノ御朱印ヲ賜ハレリ 寛永二年(1625年)正保元年(1645年)大猷院(徳川三代将軍家光公)御放鷹ノ序当寺ヘ御立寄アリ(略)

愛宕社

小名城山ニアリ 略縁起ニ文明中(1469-1487年)太田道灌豊嶋氏ヲ攻ルノ時 当社ヲ勧請シテ勝利を祈シト云

稲荷社ニ

一ハ火消稲荷ト称ス 当社ノ霊験ニヨリ三寶寺火難ヲ遁レシ事アリ故ニ名ツク同寺(三寶寺)持

■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)

亀頂山三寶寺 密乗院と号す。神石神井村にあり。真言宗の道場にして、頗る大刹なり。法印権大僧都幸尊、應永元年(1394年)の創建たり。往古は勅願の地なりし故、勅書数通を蔵すといふ。慶長十一年(1606年)、当寺十世頼融上人、檀主尾崎出羽守資忠といへる人と共に力をあはせ寺院修復の功を全うす。当寺は即ち尾崎氏第宅の舊址なりといへり。

本堂 本尊将軍地蔵菩薩 僧形にして馬に乗じたまふ御影なり。傳へ云ふ。往古此本尊盗賊の為に盗みとらる。其夜、本尊住持の夢中に告げて曰く、我願くは化を垂れ、六●の衆生を救はんとす、されど乗する所の馬は猶ここに止むと云々。住持暁に至り、堂中に入りて拝するに、はたして本尊いまさず、故に其後新に今の本尊を彫造し奉り、舊古の馬上に安じまいらすといへり。

稲荷祠 堂前左の岡にあり。里老相傳ふ、上代当寺の住持某灌頂修行の日、老狐鳴きて寺院を廻る事二三回、其過福をしらするに似たり。然るに其夜火起る事再三、その火遂に物ならずして即ち消えたり。故に火消稲荷と称するといへり。

千体地蔵堂 表門の左にあり。

八幡宮 同じ右にあり。

愛宕権現宮 同所西南の林岡にあり。三寶寺本尊の垂迹とす。其地(略)太田道灌の城跡なりと。土人は字して城山と唱ふ。前に関川を懐き、後に遅井を負ふ。

石神井明神祠 石神井村にあり。三寶院奉祀す。神體は一顆の霊石にして、往昔井を穿つとて、其土中に是を得たりとなり。よって石神井の地名こヽに起るといへり。

■『江戸名所図会』 第3 (有朋堂文庫)/三宝寺池~

(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )

-------------------------

『新編武蔵風土記稿』には「本尊不動 傍ニ聖徳太子ノ作ノ正観音ヲ安ス 又勝軍地蔵ヲ置リ 是ハ村内愛宕社ノ本地ニシテ世ニ希ナル古佛ナリ」という気になる記述があります。

『江戸名所図会』には三寶寺の御本尊が将軍地蔵であると記されています。

上記の愛宕社の由緒を考えあわせると、当山の勝軍地蔵はもともと太田道灌が豊島氏を攻める際に勧請、戦勝祈願した愛宕社の本地佛で、もともとは当山の御本尊ということになります。

これほどの来歴を秘めた勝軍地蔵ですが、御座所はよくわかりません。

また、「聖徳太子ノ作ノ正観音」についても調べはつきませんでした。

石神井公園~江古田周辺には江古田原合戦(太田道灌、豊島氏)とゆかりのある寺社が多く、道灌方、豊島氏方が複雑に絡み合っています。

少しく離れますが、新宿区西落合の西光山 自性院(豊島八十八ヶ所霊場第24番)は、江古田原合戦で道灌が一匹の猫に救われたことから猫地蔵を供養したとされ、「猫寺」の愛称で知られています。

『新編武蔵風土記稿』の(上石神井村)氷川社の項には「氷川社 上下石神井●田中谷原五ヶ村ノ鎮守ナリ(略)三寶寺ノ持 下三社同シ 末社 天神 辨天 天王 第六天 稲荷」とあります。

一方、『江戸名所図会』には(石神井)氷川神社祠の別当が三寶寺という記載はなく、石神井明神祠の別当(奉祀)が三寶寺とあり、三寶寺は(上石神井村)氷川社、あるいは石神井明神祠の別当を司っていたとみられます。

【写真 上(左)】 石神井氷川神社

【写真 下(右)】 石神井氷川神社の御朱印

-------------------------

練馬区の三宝寺池・石神井池(石神井公園)周辺は、区内でも殊に緑ゆたかなところです。

三寶寺は三方寺池(石神井城跡)を北に背負った南傾の地にあります。

南側正面に山門(御成門)、向かって右手に鐘楼堂、長屋門が木立ちのもと落ち着いたたたずまいをみせています。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道入口の結界石

・結界石

山内入口にある「守護使不入」の結界石は、当山の寺格の高さをあらわすものとされています。

【写真 上(左)】 山門(御成門)

【写真 下(右)】 鐘楼

・山門(御成門)

文政十年(1827年)建立の山内最古の建築物で区の登録文化財。

家光公鷹狩りの際の御成りに因んで「御成門」とも称します。

切妻造銅板葺の四脚門で格天井。彫刻や細部絵様は江戸時代後期の特徴を示すとされます。

・鐘楼堂

梵鐘は延宝三年(1675年)の鋳造で、鋳物師の名工・椎名伊予守藤原吉寛の銘があり練馬区指定文化財に指定されています。

『新編武蔵風土記稿』は、江戸増上寺の大鐘を鋳た時、その余銅をもって造った梵鐘と伝えます。

【写真 上(左)】 長屋門

【写真 下(右)】 長屋門の扁額

・長屋門

もとは勝海舟邸の門で、旭町にあった兎月園から昭和35年に移築されたもの。

門脇には御府内霊場の札所標があります。

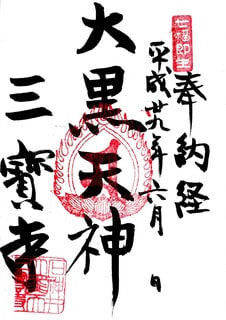

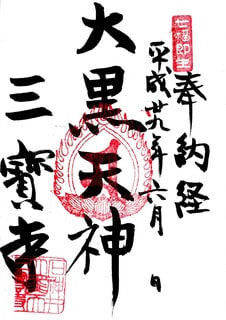

【写真 上(左)】 大黒堂

【写真 下(右)】 大黒堂の向拝

・大黒堂/千体地蔵堂

山門(御成門)をくぐった参道左手にある昭和4年創建の堂宇です。

入母屋造本瓦葺流れ向拝でがっしりとした水引虹梁を備える端正なつくり。

扁額はおそらく「福徳無量」かと思われます。

大黒堂奉安の大黒天神は当山第三十三世融憲和尚の念寺佛で、「開運出世大黒天」として

諸人の信仰篤く、札所ではないですが御朱印も授与されています。

地下の千体地蔵堂には江戸時代経堂に祀られていた子育千体地蔵尊と六道曼荼羅が奉安されています。

寺宝の来迎三尊来迎仏画像板碑(区登録文化財)や、永享八年(1436年)銘の国内最古の夜念仏板碑(区指定有形民俗文化財)も千体地蔵堂に安置されていますが公開の可否は不明です。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂の扁額

・本堂

参道正面、階段うえに本堂で、階段下右手には豪勢な手水舎。

本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝、向拝上に軒唐破風とその奥に大がかりな千鳥破風を興し、複雑なフォルムを見せています。

水引虹梁両端に天女の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に二段のボリューミーな彫刻、兎毛通に朱雀?の彫刻を構えて見応えがあります。

扁額は「密蔵三寶」。向拝まわりには御詠歌、御真言、札所板などが掛かり、霊場札所らしい華やいだ雰囲気。

御本尊の不動明王(石神井不動尊)を奉安し、御府内霊場、豊島霊場および関東三十六不動尊霊場の拝所はこちらになります。

【写真 上(左)】 本堂向拝の札所板

【写真 下(右)】 根本大塔

・根本大塔

本堂向かって左手の高みに開創600年記念事業として発願され、平成8年落慶した佛塔。

高さ17mの木造多宝塔で法身大日如来を象徴しています。

・平和大観音像

根本大塔のさらに左奥に平和大観音像(高さ9mの十一面観世音菩薩像)。

こちらも開創600年記念事業として発願・建立されたものです。

【写真 上(左)】 平和大観音像

【写真 下(右)】 観音堂

・観音堂

武蔵野三十三観音霊場、大東京百観音霊場の拝所はこちらで、札所本尊はいずれも堂宇本尊の如意輪観世音菩薩です。

入母屋造銅板葺流れ向拝で水引虹梁を置き、堂前には回向柱が建てられています。

扁額には「補陀落迦」。補陀落とはふつう観世音菩薩の降臨する霊場を指します。

小壁には如意輪観世音菩薩の御真言と武蔵野観音霊場・大東京百観音霊場併記の札所板が掲げられています。

(大東京百観音霊場の札所標はレア。御朱印も授与されています。)

【写真 上(左)】 観音堂の扁額

【写真 下(右)】 観音堂の札所板

・大師堂(奥之院)

本堂左手奥の林のなかには八十八ヶ所お砂踏み霊場があり、さらにその奥に大師堂(奥之院)と向かって左に修行大師像。

本堂と大師堂は廊下でつながっていますが、一般参詣者はお砂踏み霊場側からの参詣となります。

もともとは経堂で現・根本大塔の場所にあり、千体地蔵尊と弘法大師が奉安されていたことから、従前から「大師堂」と呼ばれていたとのこと。

昭和42年の弘法大師ご誕生1200年を記念して現在の場所に改築されたものです。

ひときわ落ち着いた一画で、こころしずかにお参りができます。

大師堂はおそらく宝形造銅板葺で、向拝柱を構えた端正なつくりです。

扁額は大師堂。身舎には弘法大師の御詠歌と御府内霊場第16番の札所板が掲げられています。

弘法大師霊場(御府内・豊島)巡拝では、当然こちらも拝所となります。

【写真 上(左)】 奥之院入口

【写真 下(右)】 奥之院大師堂

【写真 上(左)】 大師堂向拝と修行大師像

【写真 下(右)】 大師堂扁額

【写真 上(左)】 札所板(札所板)

【写真 下(右)】 札所碑(長屋門脇)

御朱印は本堂向かって右手の寺務所にて拝受できます。

なお、第70番の禅定院もすぐそばなので、順打ちでなければ併せての巡拝がベターです。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 不動明王」「弘法大師」の揮毫とおそらく不動明王のお種子「カンマ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第十六番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

※「カンマ-ン」は梵字重字で、「カン」は不動心、「マ-ン」は柔軟心を表すともいわれます。

御朱印御寶印に使われる例は多くありませんが、三寶寺の塔頭寺院として創建された慈雲山 観蔵院(練馬区南田中/豊島八十八ヶ所霊場第81番)ではダイナミックな「カンマ-ン」の揮毫御朱印を授与されています。

■ 慈雲山 観蔵院の御朱印

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 関東三十六不動尊霊場の御朱印 〕

〔 武蔵野三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 大東京百観音霊場の御朱印 〕

〔 大黒天神の御朱印 〕

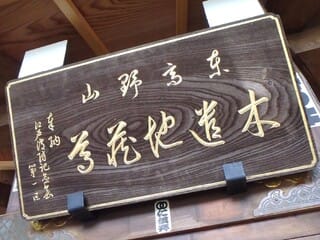

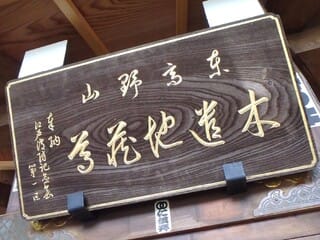

■ 第17番 東高野山 妙楽院 長命寺

(ちょうめいじ)

公式Web

練馬区高野台3-10-13

真言宗豊山派

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:豊島八十八ヶ所第17番、武蔵野三十三観音霊場第1番、江戸八十八ヶ所霊場第17番、江戸・東京四十四閻魔参り第31番、閻魔三拾遺第25番

司元別当:(谷原)氷川神社

授与所:寺務所

第16番三寶寺、第17番長命寺と、お大師さまとのゆかりがふかい札所がつづき、弘法大師霊場巡拝の醍醐味が味わえます。

長命寺は東高野山とも、新高野山とも称される練馬の名刹。

山内掲示、下記史料、『ルートガイド』などを参考に縁起・沿革を追ってみます。

慶長十八年(1613年)、後北条氏の一族・増島勘解由重明(慶算阿闍梨)が高野山に登り、修行中に弘法大師の御像を感得、谷原に弘法大師像を奉じて一庵(道中庵)を結んで草創といいます。

その子(甥とも)増島重俊が諸堂を建立、高野山奥の院の地勢を模して奥の院を整備。

寛永十七年(1640年)には大和長谷寺の小池坊秀算(正秀とも)が入られて谷原山長命寺と号しました。

弘法大師霊場としての名声高く、後世では東高野山の山号が使われることが多くなりました。

御本尊は金堂に奉安の十一面観世音菩薩で、行基菩薩の御作と伝わります。

金堂西の大師堂(奥之院)は高野山奥之院に倣った規模の大きなもので、東高野山と称されて参詣寺として信仰を集めています。

区のWeb史料には「江戸町奉行が支配した、品川大木戸・四谷大木戸・板橋・千住・本所・深川から多くの方が参拝したという練馬区屈指の古刹」とあります。

また、練馬区貫井5丁目にある「貫井の東高野山道道標」(練馬区登録文化財)は、旧清戸道(所沢秩父道)から長命寺へと向かう旧道の分岐点に建立された道標二基で、いずれも江戸時代後期における長命寺参詣や交通を考える上で貴重なものとされています。

『江戸名所図会』によると、本堂と観音堂、そして大師堂(奥之院)は橋廊で結ばれた一大伽藍であったようですが、幾度の火災に遭い往時の結構を失っています。

しかし数次の伽藍再建を経て、いまでも名刹の風格を保っています。

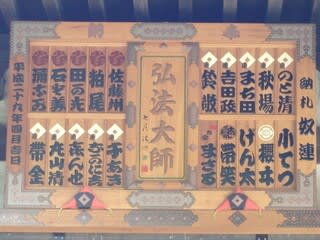

(谷原)氷川神社の境内掲示には「『新編武蔵風土記稿』には『村ノ鎮守ナリ、長命寺ノ持』とあります。長命寺はここから南西約百メートルにある真言宗の名刹で、江戸時代は当社の別当寺でした。祭神は須佐之男命です。(略)境内に皇大神宮(祭神天照大御神)、八幡神社(祭神応神天皇)、春日神社(祭神天児屋根命)の三社があります。この三社は『新編武蔵風土記稿』谷原村長命寺の項に『三社宮 大神宮・八幡・春日三神ヲ安ス』とある神社です。江戸時代は長命寺の境内にありましたが、神仏分離後に当地へ移されました。」とあり、長命寺が(谷原)氷川神社の別当であったこと、長命寺山内の三社宮(大神宮・八幡・春日三神)が神仏分離後、(谷原)氷川神社に御遷座されたことが明記されています。

【写真 上(左)】(谷原)氷川神社

【写真 下(右)】(谷原)氷川神社の御朱印

豊島八十八ヶ所霊場、江戸八十八ヶ所霊場の札所で、武蔵野三十三観音霊場初番(発願寺)をつとめられ、観音巡礼でも重要な寺院です。

また、ふたつの閻魔霊場の札所でもあり、多彩な信仰の場となっていたことがわかります。

-------------------------

【史料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(谷原村)

長命寺 新義真言宗 大和國初瀬小池坊末 谷原山妙楽院ト称ス 本尊不動 古ハ薬師ヲ安スト云 境内大師堂ノ縁起ニ 増島勘解由重明ナルモノ当村ニ住シ 仏心深ク兄重國カ第四子重俊ニ家ヲ譲リ 剃髪染衣シ慶算ト号シ 紀伊國高野山ニ登リ木食勤行スルコト年アリ 或日大師ノ夢想ニ因テ讃岐國彌谷寺ニ至リ 師自作ノ木像ヲ感得シ速ニ当村ニ帰リ高野山ニ擬シ一院ヲ営ムカノ像ヲ安置ス 今ノ大師堂是ナリ。

云慶算元和二年(1616年)六月寂シ 重俊其志ヲ継諸堂(略)建立(略)高野山ニ倣フ因テ東高野山ト呼 又新高野山トモ云

寛永十七年(1640年)小池坊住僧正秀推挙シテ長命寺ト名ツケ一寺トナセリ 是ヨリ佛燈彌興隆ス因テ正秀を請テ換算トス

金堂 十一面観音ヲ安ス 立像長三寸許行基ノ作ナリ 両脇に太神宮春日明神ヲ安ス

大師堂 奥ノ院ト称ス 弘法大師ハ木の坐像長二尺余

三社宮 大神宮八幡春日三神ヲ安ス

舊家者傳左右衛門 増島ト称ス 小田原北條ノ族士タリシカ天正十八年(1590年)没落ノ後 東照宮ニ謁シ奉リ 当村及田中ノ両邑ヲ賜ヒ後又加恩アリテ六百石ヲ領シ(略)

氷川社 (谷原)村の鎮守ナリ 長命寺の持 下同 稲荷社三 一ハ國廣稲荷 一ハ金山稲荷ト称ス

■ 『江戸名所図会』(国立国会図書館)

谷原山長命寺 妙楽院と号す。 真言宗にして、本尊に薬師如来の像を安置す。慈覚大師の作なり。慶安四年(1651年)慶算阿闍梨といへる木食の沙門、当寺を開基す。阿闍梨は伊豆國の産、北條早雲長氏の曽孫にして、増島氏なり、俗称は勘解由重明といふ。天正中(1573-1592年)北條氏規に属して、豆州韮山の城に籠居す。北條家滅亡の後、此地に退去して農民となる。(略)入道染衣の身となりて、慶算と改め、室を儲けて道中庵と号す。

観音堂 本堂の西にあり。本尊十一面観音の像は行基菩薩の作なり。和州初瀬寺にならびたりとて、天照、春日、八幡の三神をあがめまつりて、当寺の鎮護廟とす。寛永十七年(1640年)の九月、長谷の小池坊秀算僧正当寺を長命寺と号けらる。

大師堂 本堂の西にあり是を奥の院と称す。(略)すべて紀州高野山大師入定の地勢を模擬する故に、堂前に萬燈堂あり、又御廟の橋、蛇楊は、同じ前庭にありて(略)樹林鬱蒼として、閑寂玄蔭の地なり。

■『江戸名所図会』 第3 (有朋堂文庫)/練馬長命寺

(国立国会図書館インターネット公開(保護期間満了)より転載 → 出所 )

-------------------------

【写真 上(左)】 南大門

【写真 下(右)】 南大門の扁額.

西武池袋線「練馬高野台」駅のそば、笹目通りにもほど近く交通は至便です。

南側正面に構える南大門は、切妻屋根銅板葺、三間一戸の八脚門で左右前後に四天王像、見上げに「南大門」の扁額。

スケール感ある結構で、名刹の風格をたたえています。

南大門の右手にある仁王門も小ぶりながら三間一戸の八脚門で、左右脇間に仁王尊像が御座し、ワラジが奉納されています。

寛文年間(1661-1672年)の築とされ、こちらは区の有形文化財に指定されています。

【写真 上(左)】 仁王門

【写真 下(右)】 東門

【写真 上(左)】 東門の扁額

【写真 下(右)】 鐘楼と十三佛

笹目通り側にも東門があります。

切妻屋根本瓦葺のおそらく薬医門で、寺号扁額を掲げています。

東参道脇には御府内八十八ヶ所が宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことを示す貴重な標石があります。

『御府内八十八ヶ所 弘法大師二十一ヶ寺 版木』(台東区教育委員会刊)には、「第十七番札所長命寺には「宝暦三癸酉三月廿一日」銘の御府内八十八ヶ所標石が現存する。(略)この銘文を信じる限り宝暦三年(1753年)三月までに開設されていたことになる。」

同書では第17番長命寺の標石と宝暦五年(1755年)刊の『大進夜話』を根拠とし、「ここでは、宝暦二年(1752年)頃『浅間山真楽寺住職』の開設とし、不明な点は後考に俟つこととしたい。」とあります。

【写真 上(左)】 第17番長命寺の御府内八十八ヶ所標石-1

【写真 下(右)】 同-2

南大門をくぐると参道右手に十三佛と鐘楼。

江戸時代初期の特徴を示すという梵鐘も区指定の有形文化財です。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 木遣塚

参道左手には子育て地蔵尊、弘法大師千百五十年御遠忌供養塔と修行大師像、木遣塚、阿弥陀如来立像(石像露仏)が並びます。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 参道から本堂

【写真 上(左)】 香炉

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

正面が本堂(金堂)で、狛犬を乗せた青銅の香炉が存在感を放っています。

本堂前に高木はすくなく、明るく開けた感じの参道です。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

階段のうえの本堂の基盤はコンクリで入母屋造銅板葺流れ向拝、4本の向拝柱を備えるスケールの大きな建物です。

向拝は桟戸のうえに寺号扁額。

本堂の御本尊は不動明王です。

【写真 上(左)】 本堂の奴連の奉納額

【写真 下(右)】 観音堂

【写真 上(左)】 観音堂の扁額

【写真 下(右)】 木遣地蔵尊

本堂向かって左手には観音堂。

おそらく朱塗りの八角堂で、こちらには御本尊の十一面観世音菩薩が御座し、御府内霊場、豊島霊場、武蔵野観音霊場の拝所です。

鉄扉のうえに「観音堂」の扁額。

『新編武蔵風土記稿』には御本尊の十一面観世音菩薩は行基菩薩作とあり、小池坊秀算の作とも伝わる御像でしたが、現在の観音像は後の時代の再刻のようです。

観音堂の手前に木遣地蔵尊。風格のある六角の地蔵堂の中に御座されています。

掲出の由来書には「消防関係者の信仰極めて厚しその篤信凝って明治三十三年八月木遣地蔵堂の建立となる」とあります。

【写真 上(左)】 木遣地蔵尊の扁額

【写真 下(右)】 奥之院参道入口

木遣地蔵尊の右辺からも奥之院に行けますが、南大門をくぐって左手から奥之院専用の参道が伸びています。

【写真 上(左)】 奥之院参道-1

【写真 下(右)】 御廟橋

【写真 上(左)】 奥之院参道-2

【写真 下(右)】 大師堂

奥之院ゾーンは鬱蒼とした木々に囲まれてほの暗く、パワスポ的雰囲気が感じられます。