さて、以上のような全体を振り返った時、従来の正統な「変革の哲学」、科学的社会主義思想には、客観主義という重大な欠陥があったということに突き当たります。古今東西多くのマルクス主義(的)哲学者達が、こういう批判を行ってきました。戦前のヨーロッパでは、ルカーチ、グラムシ。戦後すぐの日本でも、マルクス主義の客観主義的理解を批判する「主体性論争」が有名です。古在由重、真下信一、丸山真男、村松一人、清水幾太郎などなど、そうそうたるメンバーが岩波の雑誌、「世界」などで論争しました。この論争において客観主義批判を行ったのは、真下、丸山の両氏です。清水氏らの科学(万能)主義や古在、村松氏らの「正統派」弁証法的唯物論者に対して、「人間の主体性というものはどこ行っちゃったの?」という論争だったと言われています。さらに比較的近くでは、戦前からのマルクス主義哲学者・古在由重氏の追悼論文集「転形期の思想」(梓出版社、1991年刊行)にも、そのような批判論文が多く収められています。

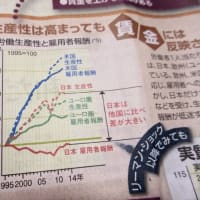

過去に全般的危機論こそ誤りとして退けられましたが、貧困、困窮が変革を起こすという発展途上国型変革論、視点が今でもまだまだ暗黙の主流なのではないでしょうか。重ねて言いますが、困窮が変革を起こすものならば、失業やニートが激増し、年収200万円社会というように格差が深刻になり、また高齢者に厳しすぎるようになった日本で、労組や変革の陣営が力を減じているということが説明できません。それどころ、労組の方が労働者を獲得できないこんな時代に、逆に体制側が労働者の「自主的」組織化を進めえてきたという例は、この数十年山ほど存在しているのではないでしょうか。自主管理活動、QC活動、提案活動などは「経営者主導の大衆運動」という側面さえありました。「アメだけでなくムチもあっただろう!」と言ってみても、始まりません。そんなことは当たり前の話ですから。

「経済、『土台』が人々の生活を困難にしている。そのことを『学び、知らせ、宣伝する』ことに努めれば議会で多数を占め、やがて世の中が変えられるはずだ」という理論は人々を獲得できていないのです。それは、変革方針を考える哲学が以下のような誤りを持っていたことに呼応するものだと、僕は考えるに至りました。マルクス主義哲学、科学的社会主義のいわゆる土台と上部構造の関係の捉え方に客観主義的な誤りがあったと、そういう哲学で政治戦略を考えることしかできなかったからだと。

以下次に、そういう哲学にかかわる批判的まとめを数点にわたって行い、結びとしていきます。

1 土台が上部構造を規定すると言い、他方で上部構造が土台に反作用すると言います。そして、いわゆる社会主義的変革においては、後者の上部構造の「相対的独自性」が極めて重要になってきます。政権を取ってから土台を変えていくという、過去の国家の歴史にはなかった過程をたどると規定されているからです。つまり社会主義的変革においては、上部構造でイニシアティーフが取れなければ政権がとれず、新しい社会は来ないはずだと言いうるわけです。

2 上部構造の相対的独自性とか、その土台への反作用とか言われたもの自身については、古典の中には僅かですが、こんな論述が残っています。土台は上部構造諸領域に直接に何かを作り出すということはなく、それらの中の歴史的に与えられた独自の枠組み、諸条件を、外から間接的に変えうるだけだと。しかしながら、階級性とか「労働者的」とかいう表現、考え方には、こういう上部構造諸領域の独自な発展に対して外から土台的な物を持ち込みがちだという傾向が含まれていたのではないでしょうか。「階級性が科学性を保障する」という「方法論」は機械論の一種にもなりうるもので、客観主義の危険性を常にはらんでいます。土台を重く見過ぎる政治(主義)が政治学、哲学、文学などと絶えず摩擦を起こしてきた過去の世界的・歴史的姿は、極めて悲しむべきその証明であったとは言えないでしょうか。

3 1、2からすると、政治学、哲学、文学など専門学者たちの尊重ということが極めて重要になってきます。しかしながら従来の政治は、これらの方々からは学ばず、逆にこれらの方々への統制ばかりが目立ちました。その結果として多くの人材を失ってきたというのも明白な事実だったと思います。ましてや、外部の学者などとの討論などは、狭められるばかりではなかったでしょうか。こうして残った人々の作る政策、方針はますます、機械論、客観主義の色彩を帯びてくることになったと言えるのではないでしょうか。

4 客観主義は、戦略を考え、政策を作る過程で、「土台の上部構造への規定性」という視点から見たその都度の社会認識、その宣伝を重視しすぎて、実践的契機を軽視するという特徴をも有することになります。こうして、社会変革が結局、認識・宣伝の問題に矮小化されていなかったでしょうか。「客観的に明日がそこにあるのだから、それを知らせるだけでよい」と表現できるような姿勢です。しかしながら、そういう「正しい」認識、宣伝が進まないならば、その元である実践的世界を重視しつつ、そこからもう一度戦略を練り直すという努力が必要だったのではないでしょうか。人々が認識を進め、深めれば社会が変わるという側面は確かに存在するでしよう。しかしながら、2の諸側面も含めて、様々な生活点、生産点で実際に日々人々が変わりあい、生活を改善しあっていなくとも社会への認識を深め、広めあうことができる考えるならば、それはやはり客観主義の一種という誤りなのだと考えます。「改善の感性は十分にあるのだから、あとはそれを整理し、認識、宣伝すればよい」というのではなく、「改善の感性自身を実践的に育て合わなければ、必要な認識も生まれないし、広がらない」と言い換えても良いと思います。

終わりにさて、こんな事を何故今むしかえすのかというご批判もあるかも知れません。今こそもう哲学よりも行動の一致だろうとも言われ、政治の表面に見える姿は既にこんな論議を必要とはしないはずだとも指摘されそうです。でも、世界観政党が、己の世界観の根本をなし崩しソフトランディングさせていくというような姿には、一種やはり根本的に胡散臭いものを感じざるを得ません。そう見ている人々は多いと思うのです。

また、客観主義のままでしかもそれを表面上は隠しておいて、将来「正しかった」と強弁できる日が来るだろうなどという姿勢であるならば、それは二重の意味で論外というものではないでしょうか。

いずれにしても歴史に汚点を残すことになります。過去の文献は残っているのですから。世界観政党が、自らの公式世界観解釈史に汚点を残す。それこそ、取り返しのつかないことだと考えます。

(終わり)

過去に全般的危機論こそ誤りとして退けられましたが、貧困、困窮が変革を起こすという発展途上国型変革論、視点が今でもまだまだ暗黙の主流なのではないでしょうか。重ねて言いますが、困窮が変革を起こすものならば、失業やニートが激増し、年収200万円社会というように格差が深刻になり、また高齢者に厳しすぎるようになった日本で、労組や変革の陣営が力を減じているということが説明できません。それどころ、労組の方が労働者を獲得できないこんな時代に、逆に体制側が労働者の「自主的」組織化を進めえてきたという例は、この数十年山ほど存在しているのではないでしょうか。自主管理活動、QC活動、提案活動などは「経営者主導の大衆運動」という側面さえありました。「アメだけでなくムチもあっただろう!」と言ってみても、始まりません。そんなことは当たり前の話ですから。

「経済、『土台』が人々の生活を困難にしている。そのことを『学び、知らせ、宣伝する』ことに努めれば議会で多数を占め、やがて世の中が変えられるはずだ」という理論は人々を獲得できていないのです。それは、変革方針を考える哲学が以下のような誤りを持っていたことに呼応するものだと、僕は考えるに至りました。マルクス主義哲学、科学的社会主義のいわゆる土台と上部構造の関係の捉え方に客観主義的な誤りがあったと、そういう哲学で政治戦略を考えることしかできなかったからだと。

以下次に、そういう哲学にかかわる批判的まとめを数点にわたって行い、結びとしていきます。

1 土台が上部構造を規定すると言い、他方で上部構造が土台に反作用すると言います。そして、いわゆる社会主義的変革においては、後者の上部構造の「相対的独自性」が極めて重要になってきます。政権を取ってから土台を変えていくという、過去の国家の歴史にはなかった過程をたどると規定されているからです。つまり社会主義的変革においては、上部構造でイニシアティーフが取れなければ政権がとれず、新しい社会は来ないはずだと言いうるわけです。

2 上部構造の相対的独自性とか、その土台への反作用とか言われたもの自身については、古典の中には僅かですが、こんな論述が残っています。土台は上部構造諸領域に直接に何かを作り出すということはなく、それらの中の歴史的に与えられた独自の枠組み、諸条件を、外から間接的に変えうるだけだと。しかしながら、階級性とか「労働者的」とかいう表現、考え方には、こういう上部構造諸領域の独自な発展に対して外から土台的な物を持ち込みがちだという傾向が含まれていたのではないでしょうか。「階級性が科学性を保障する」という「方法論」は機械論の一種にもなりうるもので、客観主義の危険性を常にはらんでいます。土台を重く見過ぎる政治(主義)が政治学、哲学、文学などと絶えず摩擦を起こしてきた過去の世界的・歴史的姿は、極めて悲しむべきその証明であったとは言えないでしょうか。

3 1、2からすると、政治学、哲学、文学など専門学者たちの尊重ということが極めて重要になってきます。しかしながら従来の政治は、これらの方々からは学ばず、逆にこれらの方々への統制ばかりが目立ちました。その結果として多くの人材を失ってきたというのも明白な事実だったと思います。ましてや、外部の学者などとの討論などは、狭められるばかりではなかったでしょうか。こうして残った人々の作る政策、方針はますます、機械論、客観主義の色彩を帯びてくることになったと言えるのではないでしょうか。

4 客観主義は、戦略を考え、政策を作る過程で、「土台の上部構造への規定性」という視点から見たその都度の社会認識、その宣伝を重視しすぎて、実践的契機を軽視するという特徴をも有することになります。こうして、社会変革が結局、認識・宣伝の問題に矮小化されていなかったでしょうか。「客観的に明日がそこにあるのだから、それを知らせるだけでよい」と表現できるような姿勢です。しかしながら、そういう「正しい」認識、宣伝が進まないならば、その元である実践的世界を重視しつつ、そこからもう一度戦略を練り直すという努力が必要だったのではないでしょうか。人々が認識を進め、深めれば社会が変わるという側面は確かに存在するでしよう。しかしながら、2の諸側面も含めて、様々な生活点、生産点で実際に日々人々が変わりあい、生活を改善しあっていなくとも社会への認識を深め、広めあうことができる考えるならば、それはやはり客観主義の一種という誤りなのだと考えます。「改善の感性は十分にあるのだから、あとはそれを整理し、認識、宣伝すればよい」というのではなく、「改善の感性自身を実践的に育て合わなければ、必要な認識も生まれないし、広がらない」と言い換えても良いと思います。

終わりにさて、こんな事を何故今むしかえすのかというご批判もあるかも知れません。今こそもう哲学よりも行動の一致だろうとも言われ、政治の表面に見える姿は既にこんな論議を必要とはしないはずだとも指摘されそうです。でも、世界観政党が、己の世界観の根本をなし崩しソフトランディングさせていくというような姿には、一種やはり根本的に胡散臭いものを感じざるを得ません。そう見ている人々は多いと思うのです。

また、客観主義のままでしかもそれを表面上は隠しておいて、将来「正しかった」と強弁できる日が来るだろうなどという姿勢であるならば、それは二重の意味で論外というものではないでしょうか。

いずれにしても歴史に汚点を残すことになります。過去の文献は残っているのですから。世界観政党が、自らの公式世界観解釈史に汚点を残す。それこそ、取り返しのつかないことだと考えます。

(終わり)