棟方の周りには、まさに綺羅星のような友人がいた。

そのジャンルは広く、その影響が彼の生涯に多大なる財産となっている。

彼、「草野心平」もその一人。

詩人。棟方と同じ東北人、明治36年㋄(福島県、現在のいわき市)出身。

棟方が明治36年9月の青森県生まれ。

「わだばゴッホになる」は草野の詩から広まる。

【 昭和49年

草野は棟方の生涯を讃えた「わだばゴッホになる」という詩を書いた。

表題のことばは、正確には棟方自身の言葉ではない…という。

東北弁の一人称の「我(ワ)」に「だば」という

「強調を表す青森弁の助詞」を付けたことで、草野は棟方志功という

人間を一瞬にして浮かび上がらせた。見事な言葉の魔法である。

詩人の力に敬服するばかりである。】

別冊太陽 製作スタッフ言より引用

同い年、東北の出身です。 とても仲良し・・・。

こんなエピソードが

一緒にインドに旅した際、右眼失明の草野と、左眼失明の棟方と

「二人合わせしても一人分だな」と笑い合ったという。

二人の付き合いは長い。

棟方は宮沢賢治と親交があり、その宮沢の作品の紹介に尽力したのを

きっかけに知り合ったのではないか…。と。

*棟方は、宮沢賢治の詩「雨にも負けず…」にを手掛けている。

しかし、草野の詩を棟方が作品にするまでには、その後、長い年月

が経過する。

はっきり二人の接点が残っているのは、草野の詩集「亜細亜幻想」の

見返し画の依頼を受けた。が、この時はかなわなかった。

昭和31年に

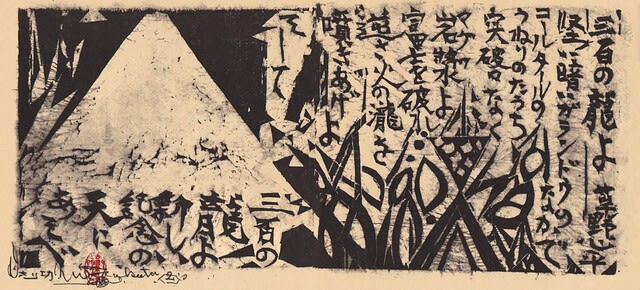

草野の連作の詩「富士山」の中から制作。

草野はこの作品に対して「棟方が勝手に作った」という。

詩は一言一句、句読点一つで印象が変わってしまう言葉と文字の

芸術だ。だから 自分の詩を「板」にすることに一抹の不安が

あったのではなかろうか…と、草野は語る。

しかし、棟方は、最大限の配慮を見せて見事に作品と一体化させた。

これを機に、草野の詩をもとに「富獄頌」を制作。

翌年、詩画集【富士山】が岩崎芸術社から刊行された。

「富獄頌」

<表題の柵>

<赤富士の柵>

<三百の龍よの柵>

<門扉の柵>

<大天竜の柵>

<青銅の富士の柵>

<満天に海の柵>

<黒むらさきの柵>

<春の柵>

<黒いさんてんの柵>

第4話の中で~

棟方が、茶席でベートーベンの第九。 を流す ♪♪♪

追加でご紹介します!

こんな板画もありました。昭和38年 木版 彩色

<歓喜自板像 ・第九としてもの柵>

夢を喰うといわれる猿の木像を枕に、河井寛次郎、濱田庄司らの壺や茶碗、鎌倉の庭にある

朝鮮型の石灯籠や竜舌蘭、自分の分身ともいうべき板刀、大好きな撫子、桔梗、朝顔、ライラック

の花々などの中に、陶然として横たわったている

分厚い眼鏡、板に鼻をこすりつけるような姿勢・・・

ものすごい勢いで筆を走らせ・・・

彫刻刀を動かす姿・・・

時々、意味不明な 大きな声で 吠える?

そんな仕事ぶりが 目に浮かびませんか?

こんな 写真もありました。

志功さん! どこから あなた そんな エネルギーが出てくるの?

圧倒! 驚嘆! 敬意を表します・・・