苅田町の区画整理事業で大掛かりな区画工事が進行中。

第1期はから現在第2期に入っており、ここ10年で昔の面影は無くなった。

私がこの地に帰って来て20年。

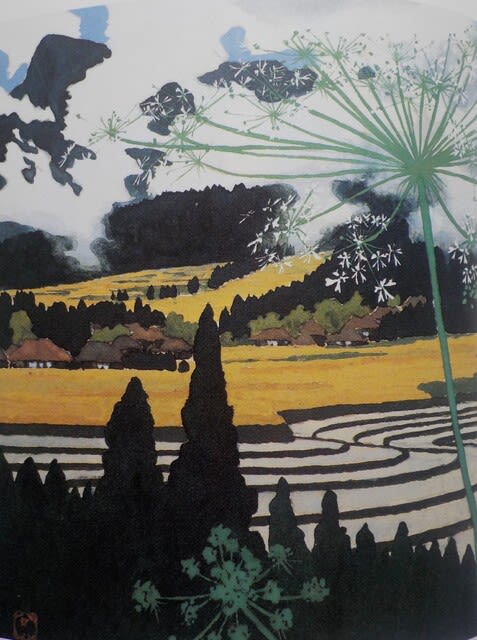

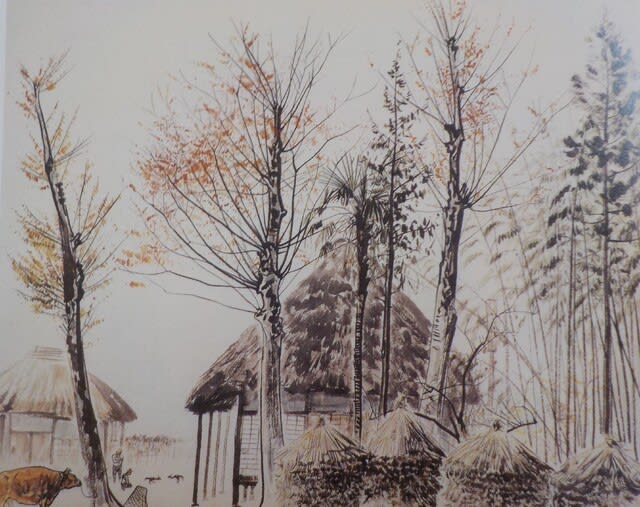

当時は、どこまでも続く田園風景しかなかった。

以前に(2020.6.02 のブログ)で変わりゆく一部を紹介していますが

それ以降、もう、ただただ驚くばかりの変貌ぶりです。

区画は、

日産自動車の工場前の幹線道路から「与原」側に向かっての農地全体

「黄色」の部分

ほとんどが埋め立てられて~現在は、多くのアパート群に挟まれ

一戸建ての新築家が…ほんの少々。

とにかく、ここは「アパート村」になりそう。

企業の寮、社宅としての借り上げ棟、そして一般賃貸。

東建、積水、大和などの大手をはじめ、様々な業者が勢ぞろいです。

そして今、この区画の海側~黄色い部分から「日産」に向けての

地区が、凄まじい変貌ぶりです。

もう、あっというまに「大型の倉庫群」の出現です。

物流倉庫がひしめき合っています。

その数 15以上かもしれませんね。

北九州方面からの高速道、北九州空港、苅田港、門司港に隣接

という地の利と、更地の大きさ、地価の安さがこうした

結果に結びついているのでしょう。

散歩のコースに建てられている倉庫群を追いかけてみました。

以前打ちっぱなしのゴルフ場があったほぼ全域は埋め立てられて

次々に倉庫群が建てられています。

その大きさが半端じゃない~この倉庫も端から端まで

棟の長さは、数百メートルにも。

まだ工事は継続中。

ここは「日通」

こちらも大きい~

奥行きも凄いね…

横幅も大きい、大きい~

先へ歩きます~ RENGO って看板が

道路を渡って~東向きに300mほど先へ

並んで「工場」が続いてます。

幹線道路に出ました。

曲がってすぐに 「鶴丸」さんの事務所、倉庫~お隣りへ。

この道路の東側はまだ埋め立て前・・・

目の前に見えるほど近くに感じます・・・「二崎山」が。

少し与原よりの「第2期区画」では まっすぐ道路も完成

右側の造成もまじかです。

丁度この角地では現在、大型のマンションが建設中

建設業者の方が忙しく動きまわる姿が金網越しに見えます。

ちょうど40分ほど歩きました。

この辺は、最初に完成した処なので、落ち着いて来ました。

道路の両側、奥にかけて…アパートが並んでいます。

我が家からこの区画を、外周で速足だと40分、

速足と、ゆっくりと交互で歩くとたっぷり個1時間ほどの

ウオーキングとしてはちょうどいい道です。

車にも、人にも 会うこともなく? 静かに散歩できます。

でも、従来の 「人の息遣いが聞こえる町」ではありません。

「向こう三軒両隣り」なんて古語もなく

若い共稼ぎ夫婦世帯ですから、日中は声もなく~人も動かず。

朝晩、犬の散歩で出会う程度 真の意味の「住む」ところだろうか?

と、ふと 思う。

まだまだ変わりゆく この地。

これから50年後、このアパート群はどんな姿に。

住む人もなく、建物は老朽化し、朽ち、壊れ・・・

ゴーストタウンに?

また、昔の 広い海に戻るだろうか・・・・