「強い憎悪は、もはや感情ではなく、意思」というのは、

TVアニメのセリフだけど…。

フィクションであるTVアニメなどでは、

物語の“落としどころ”として悪役の存在も必要になる。

フィクションの世界とは異なる現実の生活においても…。

“不都合な事実”に対して、

身勝手な物語や悪者を必要とする人間は少なくない。

だから、本当のことを、ちゃんと伝えられているのかは分からない。

それでも、一言…。

「お前は、人の善意というものが、どのようなものか分かっているのか?」

そう問いただしたい相手がいる。

一般的な社会人であれば、「自分の仕事」が、

会社や組織を支えているという想いは、自負であり、やりがいとなる。

それに、職場内での業務経験も長く、

問題も起こしていなければ、社内で期待もされてくる。

まあ、煩わしくても、昇進などを考えていくことになる。

そんな雰囲気を感じてきたとき、部署移動の話があった。

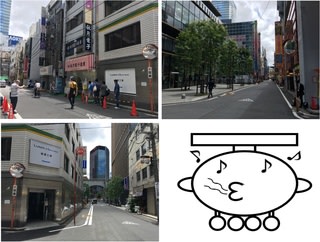

仕事は、グループ会社が所有する商業ビルでの管理業務だった。

どうにも妙な感じはあったけど、

時期的に都合がよかったようにも思えた。

あれこれと手間取っていたら、正式な辞令が届き、

バタバタと、新しい部署へと移動することとなった。

そんな移動先は、ゴミ箱がひっくり返ったような事業所だった。

まず気付いたのは、

ディスプレイ前に雑然と積み上げられた書類やファイル。

せまい卓上には、クリップボードにはさまれた書類がいくつもあり。

クリップボードを取ってみると、ホコリまみれ。

ちゃんとしたマニュアルどころか資料や備品もなく。

これまでとは、書式や案件も違う。

ゴミ箱もあふれて、床もホコリまみれ。

このように自分たちの職場も片づけられてないのだから、

関係者からの印象がよいハズもなく。

すべて手探りでの仕事となっていった。

さて…。

通常、企業社会には、平社員より1つ上の役職は、“主任”になり。

その上に、係長代理、係長、課長という感じになっている。

この事業所において、主任に相当する責務を負っていたものが2名。

その上にあたるものが1名。

係長に相当する役職者が2名。

現場(事業所)のトップは、課長にあたる“現場長”(1名)となっていた。

しかし、職務経験が長いだけで、現場の責任者になったものも少なくなく。

ほとんど決まりきったようなルーチンワーク以外は、

何もしていないのが実情だった。

“明確な取り決め”や“線引き”がなされていないことで、

次々と起こるトラブルやクレームに対し、

改善案や打開策も思いつかないのか。

不都合なことは、「お前(部下)が悪い」となるか、

「仕方がない」となっていた。

それは、現場長の実力不足や知識不足が原因でしかなく。

本社にも人員を評価できるだけの基準もなかったからだった。

だから、カンのいい社員などは、

こんな事業所への移動を、やんわりとかわしていたのが実情だった。

…とは言え、紙ベースのマニュアルは存在しないが、

一部の役職者やベテラン社員の指導力は、決して低くなかった。

とにかく四苦八苦していくこととなった。

(2021年7月加筆訂正:続く⇒)