現在では常識となっている“地動説”は…、

(この場合、地球が太陽の周囲を回っているというものです。)

ある日、ガリレオという偉い“学者さん”によって、

「これまでの考え方は間違っている!」

「私の唱える“地動説”が正しいのです!」と、

自説を強引に押し通したようなものではなかった。

それまでにも“地動説”を唱えていたコペルニクスは、

天体の観測から、説明のつかない事実に気付き、

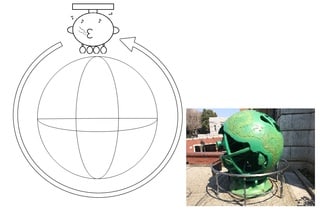

地球は恒星である太陽を回る惑星であり、

地球の周囲を回っている天体は、月のみになると考えていた。

※もっともコペルニクスには、宗教的な背景もあり、

科学的な始点だけで、地動説への発想に導かれたのではないらしい。

ガリレオは…。

当時、子供の玩具程度にしか扱われていなかった望遠鏡を改良して、

天体の観測に用いていくことで、

地球と同じような惑星である木星にも、

3つの衛星があることを観測し、天体の軌道を導いていった。

その軌道から、“地動説”を裏付けていく。

この発見が、聖書の教えに反するからと、

ローマの異端審問所において、撤回させられたという話の方が、

あまりにも印象的なことから?

“どうして地動説”が正しいのか?を、

ちゃんと覚えていなくて、説明に困ったことがあった。

(関連する過去の記事「ガリレオの衛星を探そう!?」)

「宗教は個人を幸せにするもので、世界を平和にするものではない」

…と言われたことがある。

キリスト教が支配する中世という時代は、哲学は神学に準ずるもの。

17世紀のイタリアで…。

ガリレオに対するキリスト教会の反応は、

科学的な思考が、一般にも浸透している時代ではなく。

宗教が、文化や知識、芸術であり、

そして、権威であった時代。

しかも、古代、アリストテレスらによって提唱された“天動説”は、

日蝕や月蝕を、数値的に予測できるもので、

現代の教養人でさえ、理解するのが困難なもの。

必ずしも、非合理的なものでなく。

おそらく、当時はハイレベルな科学的な教養だった。

アリストテレスは、ギリシアの哲学者プラトンの弟子と言われ、

あらゆる方面への研究を行った“万学の祖”とも言われる人物。

ありきたりな言い方になってしまうけど、天才だったのだろう。

歴史的な大天才の学説に対して、ガリレオが提示した科学的な実証は…。

当時の教養人たちを動揺させたのかも知れない。

「自分には不都合だ!」というだけで、

権威が根拠のある発言を黙らせたという歴史的な事実は、

今後もあり得ることだけに考えさせられるときがある。

ガリレオの科学的な功績としては、「落体の法則」も有名で、

その理論を実験で証明するという手法は、現在の科学にも踏襲されている。(2020年8月16日加筆訂正)

(過去の画像より:イタリアつながりで、イタリアンビール)