北浦和のDISK UNIONに行った際に、探していたCDの一つはDick Leeの「The Mad Chinaman」、買ったCDは「Orientalism」だったのでした(

ブログ)。その後、「The Mad Chinaman」の方は仕方なくアマゾンで中古を買いました。どちらも非常に良いコンディション、帯・ライナーノーツ付きで満足です。

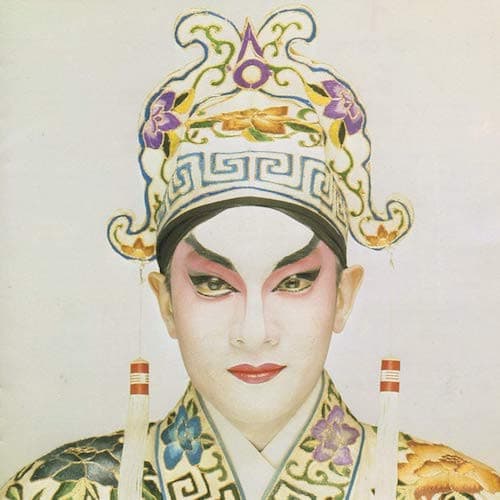

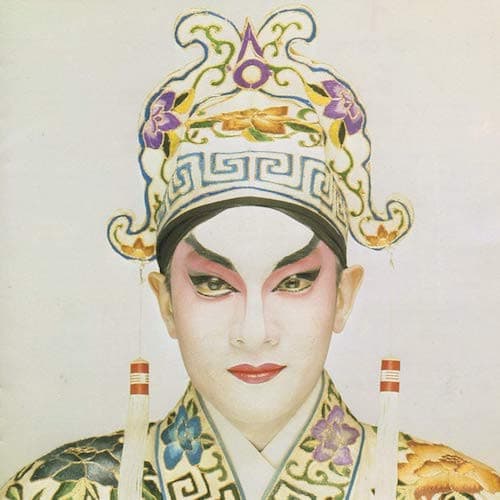

「The Mad Chinaman」は発売年とされる1989年(西恵利香さん誕生年じゃないですか、やばいな、って何が)もしくは1990年(こちらはCDの帯に書かれている日付)だったと思いますが新聞にレビューが載り、このジャケット、このアルバムタイトルでハズレなわけはないだろう、おもしろそうだなと思ったのですが、計算によると当時、私は中学生であり、手にする機会には恵まれませんでした。最近たまたま思い出して(ほぼ30年前のことをよくしつこく覚えていたなと思いますが)調べると廃盤になっており、iTunes Store、Spotifyにもなく、中古以外の入手法がなさそうということでした。それでちょっと探していたわけです。

私が付け焼刃の知識でDick Leeについて云々するのはどうかと思うのですが、すごく簡単に説明すると中華系(プラナカンの)シンガポール人です。シンガポールは1963年にイギリスから独立しマレーシアの一部となり、更に1965年にマレーシアから独立してできた国で、その独立から四半世紀後に出たCDが「The Mad Chinaman」ということになります。シンガポールの公用語は英語、標準中国語、マレー語、タミル語。中華系なのに標準中国語が話せない(広東語は話せるらしい)、東洋人なのに西洋風の生活をしているDick Lee自身を自分で「バナナ」(外は黄色く中は白い)、「Mad Chinaman」としているわけで、この自身のアイデンティティが一連の作品のテーマとなっています。ゆえに「The Mad Chinaman」では中国、マレーシア、インドネシア、中東の民謡・童謡や007挿入歌風、シングリッシュラップなど何でもありです。その何でもありなのは当時のワールドミュージックブームに乗ったものではなくて(この作品が売れたのはワールドミュージックブームのおかげもあるでしょうが)シンガポール人たる彼自身の個人的な音楽性から出てきたものなわけです。歴史的作品となるべき作品であり、そりゃ評価されなければおかしいですよ。wikiのディック・リーのページを見るとこの作品を最後に引退しようとしていたと書かれていますが、本作は輸入盤としてではなく韓国、タイ、インド、マレーシア、インドネシアのレコード会社から日本と同時期にリリースされた作品であり(日本発売盤が出るのは自身初、アジアの歌手の作品がこれだけの国のレコード会社から発売されるのも初だったそう)、それだけ営業的に力が入っていたはずで、ここまでやって売れなければ後はなかったという意味もあるのではと思いました。#11 "The Mad Chinaman"はシンプルで洒落ていて美しいバラードの理想のような曲です。

「Orientalism」の方はその3作後の作品。こっちもインパクトのあるジャケットです。「オリエンタリズム」という言葉は素朴な意味では「東方趣味」であり、西洋人がオリエントの文化、芸術、風俗の中に面白さを見出したということなのですが、サイードの定義によってそんな素朴さは吹き飛びました。サイードは奇妙で劣った存在としてのオリエント像が西洋によって作り上げられていることを発見し、それをオリエンタリズムと呼び、西洋による東洋の文化的支配の様式であると喝破したわけです(私はサイード著『オリエンタリズム』を読んでいないですし、社会学・比較文学など完全な門外漢であって、ここの説明は私の薄っぺらい理解によるものです)。「日本趣味」(ジャポネズリー、ジャポニズム)にももちろん同様の側面があり(例えばオペレッタ「The Mikado」を見れば明らか。

Irish National Studでこれをやったようで、なんだかなと思いました)、西洋が作り上げた幻想のアジア像、日本像に合わせるようなのは注意しなければならないでしょうし、オリエンタリズム、ジャポニズムのような言葉も注意して使わなければならないのだろうと思っています(とあるテレビ番組で世界的に売れている日本の某グループの話の中でピーター・バラカン氏が「世も末」というようなことを言って騒動になったことがありますが、その席で某「社会学者」がオリエンタリズムみたいな感じでいいんじゃないかというような発言をしていて、この人は大丈夫なのだろうかと思ったことがあります)。だからこそ、東洋と西洋の間で混乱したアイデンティティを持つDick Leeがこの「オリエンタリズム」という言葉を用いることに説得力があるように思いましたし、また#1 "Orientalism"で「その時がきたようだ そう 僕ら東洋人が決してマンガのようでもなければ 決まり切ったタイプの人間ばかりでもないことを知らしめる時が 皆が同じ黄色い顔をしているわけじゃないのさ」(ライナーノーツ中の訳詞による)とまさしく「オリエンタリズム批判」と言えるような詞を歌っているんですよね。さすがです。「The Mad Chinaman」同様に様々な国の音楽を取り込んでいるとはいっても、カバー曲は2曲だけであり、ボーカルもDick自身によるものが多く、かなりまとまりがあって完成度の高いポップアルバムになっています。アマゾンのレビューで星野源を引き合いに出している人がいますが、なかなかいい例えだと思います。

久保田麻琴という方がプロデュースで参加されています(「裸のラリーズ」のメンバーだったそう)。

この時期のDick Leeの作品は全アジア人がもっとじっくりと聴かなければならない内容を含んでいるんじゃないかと思ったのですが、レコード会社のWEAはマスターを紛失したらしく、そのせいだと思うのですが、CDは復刻されず、iTunes Store、Spotifyにもないという状況です。とんでもない文化的損失です。

ライナーノーツは両作とも尾崎新という方が担当されています。アジアの状況、世界の音楽に詳しく、Dick Leeとも面識のある方のようなのですが、検索してもそれらしき人が出てきません。誰かのペンネームとかなのでしょうか。このブログを書く際にライナーノーツはかなり参考にしました。

iTunesにほとんどCDを取り込んでなかったのですが、「JAZZ ENTRATA」以降、ちょっとずつ取り込み始めています。JAZZ ENTRATAの影響で取り込み始めたのでJazzがちょっと多め。「re:LISTEN UP」が輝いています。