(前回:兼六園・金沢城公園につづく)

兼六園・金沢城公園から、次に向かったのが、ひがし茶屋街です。付近まで来て、やはり駐車場に苦労しました。

金沢市内は、JRや北鉄など、観光地を巡るバスが決め細やかに運行しているので、本来ならそれらの交通機関を使えば問題ないのでしょうが、ホテルに車を置いてから巡るのはどうしても億劫になります。

きょろきょろと目を凝らしていると、道路の向かい側のコインパーキングに空きを発見。なんとか回り込み駐車することができました。

1等地にしては1時間300円と良心的な料金です。そして幸運にもそこは、茶屋街のメイン通りに面していました。

さて、茶屋街ですが、こちらも例にもれず、外国人観光客の団体が目立ちました。おそらく日本人観光客より多かったかもしれません。

通名な金箔のお店

漆塗りのボールペン

蒔絵の入れ物

ひがし茶屋街のメイン通り

こちらも金箔のお店

出格子から見る通り

金の蔵もありました

メイン通りを一本ずれると人どおりはぐっと少なくなります

ひっそりとした町並みです

暖簾がいい感じですね

こちらは、きんつばの老舗店

旅の情報誌で見たとおりの、統一された景観の町並み。国内の生産量98%を占める金沢の金箔関連の雑貨やアクセサリーのお店、「きんつば」を売る老舗の菓子店、喫茶やお食事処などが軒を連ねています。金箔を顔面パックにするものや、店内に黄金の蔵を持つお店もあって、若い女性客なら、とても喜びそうな町並みです。

国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に2001年に選定されています。しかしこれだけ観光客が多いと、せっかくの情緒を感じることが難しくなりますが、メイン通りから少し外れると、その表情はぐっと変わります。

個人的に古い町並みを訪ねることが大好きな私ですが、出格子が軒を連ねるこのひがし茶屋街の外観は特に異質で、他と一線を画しています。

ぐるりと散策し、いったん本日のホテルにチェックインすることにしました。ホテルは「マイステイズプレミア金沢」というシティホテルですが、新しいこともあってナビに登録されていませんでした。金沢駅に近いところにあるはずなのですが、何度もいったりきたりと到着まで苦労しました。

ホテルにチェックインしたあと、食事を兼ねて金沢駅に向かいました。あの鼓門をどうしても見たかったのです。駅前の巨大なドーム式の広い空間、接するようにどっしりと鼓門がありました。そこで写真を撮っていると、リクルートスーツの10名ぐらいの若い女性のグループから集合写真を頼まれました。

このあと、駅構内の食事処で、これまたおいしい旬の魚料理をいただいたあと、お土産を選びホテルに向かいました。時間切れで近江町市場、21世紀美術館にはいけませんでしたがとても充実した一日でした。

明日は、いよいよ能登半島を一周します。

金沢駅 ドーム式の巨大空間です

鼓門は高さ15m

金沢駅構内

食事処

おいしい魚料理のお店がありました

北陸金沢能登半島一周の旅 その1 長町武家屋敷跡野村家へ

北陸金沢能登半島一周の旅 その2 兼六園・金沢城公園へ

兼六園・金沢城公園から、次に向かったのが、ひがし茶屋街です。付近まで来て、やはり駐車場に苦労しました。

金沢市内は、JRや北鉄など、観光地を巡るバスが決め細やかに運行しているので、本来ならそれらの交通機関を使えば問題ないのでしょうが、ホテルに車を置いてから巡るのはどうしても億劫になります。

きょろきょろと目を凝らしていると、道路の向かい側のコインパーキングに空きを発見。なんとか回り込み駐車することができました。

1等地にしては1時間300円と良心的な料金です。そして幸運にもそこは、茶屋街のメイン通りに面していました。

さて、茶屋街ですが、こちらも例にもれず、外国人観光客の団体が目立ちました。おそらく日本人観光客より多かったかもしれません。

通名な金箔のお店

漆塗りのボールペン

蒔絵の入れ物

ひがし茶屋街のメイン通り

こちらも金箔のお店

出格子から見る通り

金の蔵もありました

メイン通りを一本ずれると人どおりはぐっと少なくなります

ひっそりとした町並みです

暖簾がいい感じですね

こちらは、きんつばの老舗店

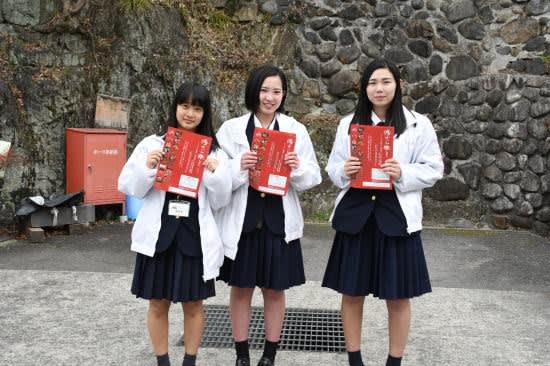

旅の情報誌で見たとおりの、統一された景観の町並み。国内の生産量98%を占める金沢の金箔関連の雑貨やアクセサリーのお店、「きんつば」を売る老舗の菓子店、喫茶やお食事処などが軒を連ねています。金箔を顔面パックにするものや、店内に黄金の蔵を持つお店もあって、若い女性客なら、とても喜びそうな町並みです。

国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に2001年に選定されています。しかしこれだけ観光客が多いと、せっかくの情緒を感じることが難しくなりますが、メイン通りから少し外れると、その表情はぐっと変わります。

個人的に古い町並みを訪ねることが大好きな私ですが、出格子が軒を連ねるこのひがし茶屋街の外観は特に異質で、他と一線を画しています。

ぐるりと散策し、いったん本日のホテルにチェックインすることにしました。ホテルは「マイステイズプレミア金沢」というシティホテルですが、新しいこともあってナビに登録されていませんでした。金沢駅に近いところにあるはずなのですが、何度もいったりきたりと到着まで苦労しました。

ホテルにチェックインしたあと、食事を兼ねて金沢駅に向かいました。あの鼓門をどうしても見たかったのです。駅前の巨大なドーム式の広い空間、接するようにどっしりと鼓門がありました。そこで写真を撮っていると、リクルートスーツの10名ぐらいの若い女性のグループから集合写真を頼まれました。

このあと、駅構内の食事処で、これまたおいしい旬の魚料理をいただいたあと、お土産を選びホテルに向かいました。時間切れで近江町市場、21世紀美術館にはいけませんでしたがとても充実した一日でした。

明日は、いよいよ能登半島を一周します。

金沢駅 ドーム式の巨大空間です

鼓門は高さ15m

金沢駅構内

食事処

おいしい魚料理のお店がありました

北陸金沢能登半島一周の旅 その1 長町武家屋敷跡野村家へ

北陸金沢能登半島一周の旅 その2 兼六園・金沢城公園へ

>

>