成年後見では、いろいろと難しい場合がありますが、精神疾患を伴ったかたへの成年後見もまた、その疾患の理解からはじめていかねばならず、難しいもののひとつであります。

だからといって、誰かが支えていかねばならない、最も成年後見を必要とする分野でもあると理解しています。

精神科、ケースワーカー、民生委員などあらゆる地域資源総動員の多職種連携の下、支援が可能になっていきます。

東京都中央区も、精神障害のかたがたの地域移行を謳いながらも、その実現に苦慮いたしているところです。

地域移行、ノーマライゼーションが少しでも進んでいくことを大いに期待いたしております。

**********************************

東京都 社会貢献型後見人を目指す方のための基礎講習

プログラム6 障害者の理解と対象者理解(精神障害)

東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科教授・精神科医 白石弘巳氏

受講して学んだ知的障害者支援の大切なポイントを以下に書きます。

1)統合失調症回復途上者への介入の3つのポイント

*再発予防(不安定状態にならぬように、陽性症状(幻覚、妄想)↑、病識↓、焦り↑、不安定な生活)

*活動継続(ひきこもり、生活習慣の乱れが出ないように)

*移行準備(新しい活動への参加へ)

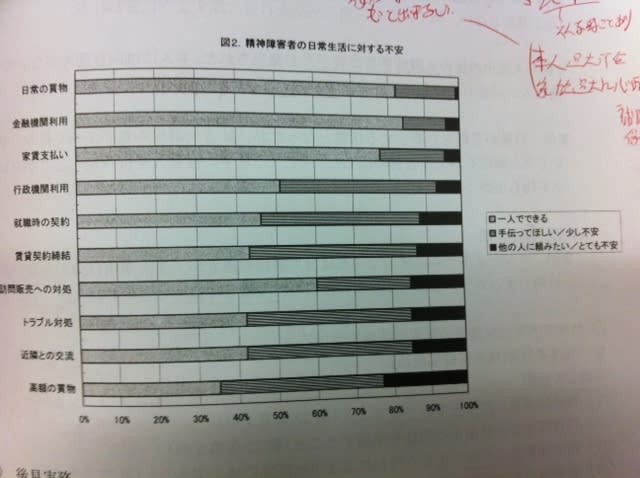

2)精神障害者の日常生活に対する不安は、何に関して抱いているか

3)医療機関が期待する医療保護入院患者に対する援助

*精神障害者の保護者制度(精神保健福祉法)

4)精神疾患の理解を難しくする要因:精神症状の特徴

(1)精神疾患は、外見上わからない

例:幻覚妄想の症状が改善した統合失調症患者は、「病気がない」とみなされる(しかし、実際はいろいろ生活上の障害が残っていることが多い)。

(2)ある精神領域がまったく機能しないというわけではないことが一般的

例:簡単な判断はできるが、難しい判断はできない。

(3)機能状態が不安定であることが誤解される。

例:あることが機能できたからと言って、今日できるとは限らない

(4)自分ではコントロールできないことが理解されない。

例:普段外出できない人が、楽しいことがあるときにはそわそわして、早くから支度している様子をみて、「なまけ」病ではないかと疑う

(5)本人は、精神症状に由来する生活上の困難を自分で何とかしようとしていることが普通であるが、それでかえって症状の悪化を招くことが少なくない(間違った対処法)。

例:薬を飲んで治すのではなく、自分が正しいことを証明しようとする、など。

5)成年後見をはじめ、支援のポイントは、多職種との連携