虐待から子どもを守ること、小児科医師として、とても大切な仕事のひとつです。

各機関が連携することから始まります。

神奈川県のNPOの先進的な取り組みに注目をしていきたいと考えます。

中央区も取り組みを急がねばなりません。中央区でも、「つなっぐ」のようにつながりをつくりませんか?

*******東京新聞2019.05.10*****

https://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/list/201905/CK2019051002000133.html

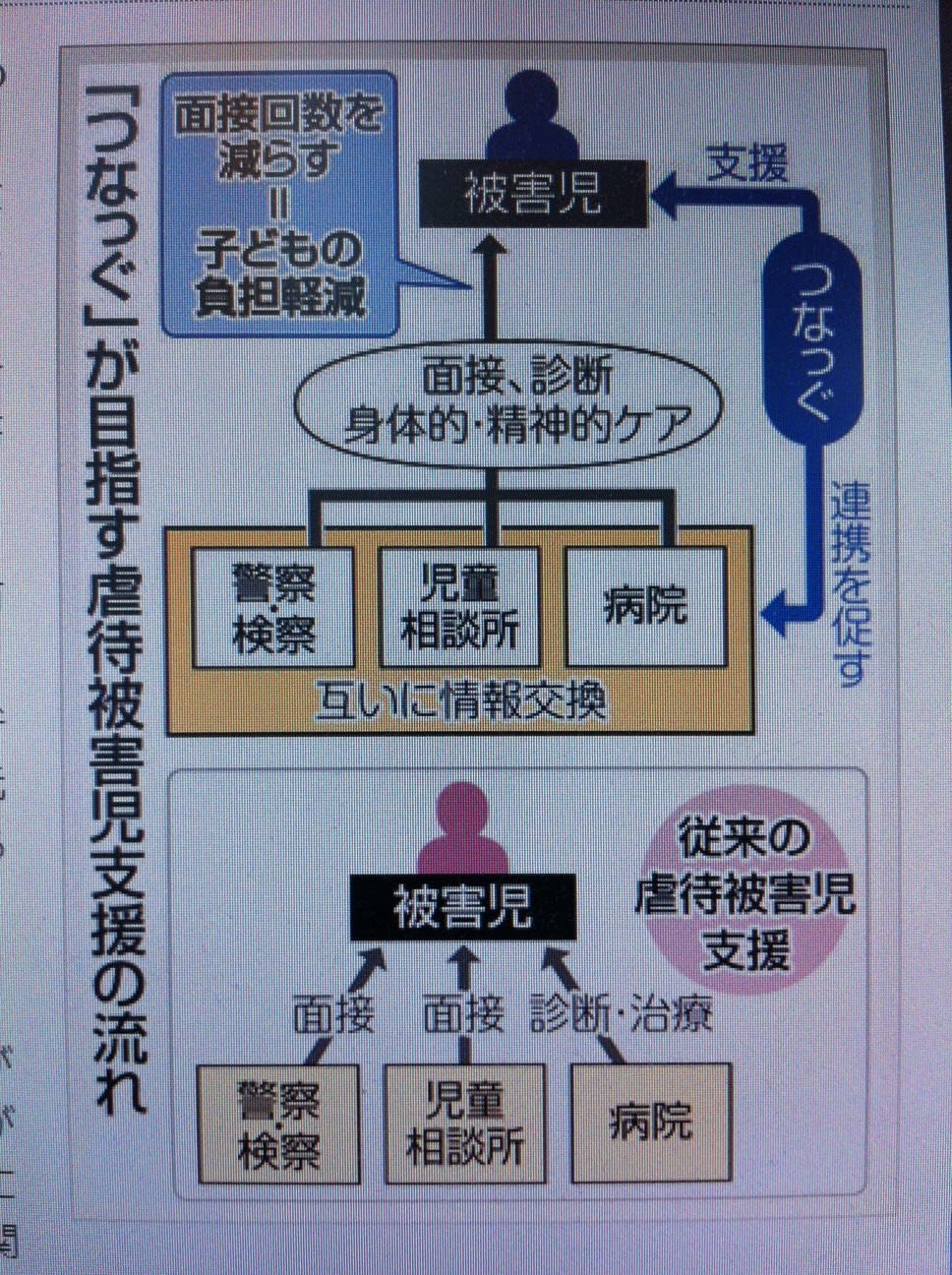

深刻な児童虐待が全国で相次ぐ中、横浜市の医師と弁護士らが行政の縦割りなどを排除し、被害に遭った子どものワンストップでの支援を目指すNPO法人「神奈川子ども支援センターつなっぐ」を設立した。「関係機関をつなぎ、タッグを組む」という意味を込めて名前を付けた。行政、病院、警察などの関係者を集めて研修を重ね、連携を深める。 (志村彰太)

代表理事は県立こども医療センター(横浜市南区)患者家族支援部長の田上幸治医師(50)と、子どもの権利保護に取り組む飛田桂弁護士(36)が務める。他に、元検察幹部や元警察官僚、児童心理が専門の医師、大学教授らが名を連ねる。

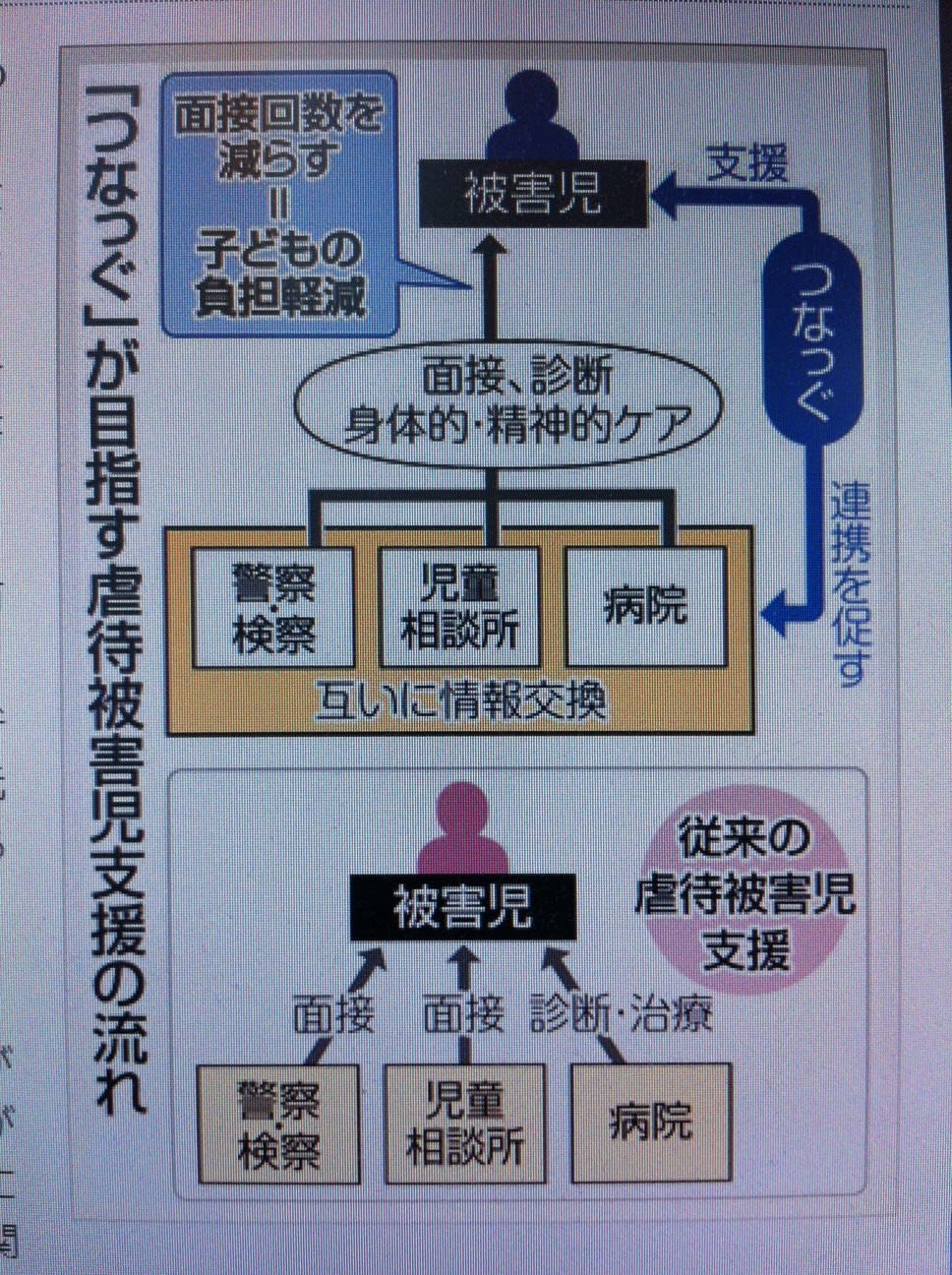

児童虐待は、被害児を保護する児童相談所、診察する病院、捜査に当たる警察、検察などが対処する。ただ、縦割り行政と個人情報保護が壁になって情報共有が進まず、深刻化した後に発覚する場合も多い。飛田弁護士は「関係機関がもっと連携していれば防げる被害もある」と語る。

発覚後の聞き取りも児相、病院、警察などが別々にすることが多く、被害児はつらい経験を何度も話さなければならない。つなっぐは関係機関の担当者らが交流を深める研修を開くなどし、課題を整理して解決策を提案するとともに、被害児の聞き取りと医師の診察を一括で行う体制づくりを目指す。

学校や民間団体とも連携しながら、対応が一段落して行政、警察との関わりが少なくなった被害児を継続してケアする。裁判で証言する際に寄り添い、精神面で支えになるコートハウスドッグ(裁判犬)の普及も訴える。田上医師は「大切なのは子どもの最善の利益を図ること」と力説する。 十一日午前九時五十分~十一時半に、横浜市中区の関内ホール小ホールで設立記念イベントが開かれる。立命館大の仲真紀子教授(認知心理学)が、被害児の負担を軽くする聞き取り方法の意義などを講演。その後、つなっぐのメンバー、横浜地検の中村葉子総務部長らを交えて、関係機関の連携を巡って議論を交わす。参加無料で定員二百人。問い合わせは飛田弁護士のベイアヴェニュー法律事務所=電045(319)4486=へ。