2019年12月14・15日某SNSイベント参加、今年最後の山登り、毎年恒例行事ですが、昨年と違い今回は「裂石」から登山開始です。このコースは標高差1,000m程有りますので地味にキツくなまじ若い頃に登った記憶がある為に少し甘く見ていました。

タイトルは早朝、介山荘から見る富士山やや赤く染まり始めたがこれ以上赤くはなら無かった。

今回登った地図。JR塩山駅からバスで裂石まで行き、そこから歩く。「介山荘」まで片道歩行時間3時間半以上、復路も同じ様な時間掛かります。日帰り登山の場合かなり強行軍になりそうです。

今回登った地図。JR塩山駅からバスで裂石まで行き、そこから歩く。「介山荘」まで片道歩行時間3時間半以上、復路も同じ様な時間掛かります。日帰り登山の場合かなり強行軍になりそうです。

裂石ー千石茶屋ー上日川峠ー介山荘(大菩薩峠・標高1,897m)「往復」

JR塩山駅とバス停。裂石登山口から登る組は塩山駅9時集合バスは9時30分発。三つのグループに分かれて居て大菩薩峠「介山荘」に集合するのは総勢13名。9時集合組は7名です。

JR塩山駅とバス停。裂石登山口から登る組は塩山駅9時集合バスは9時30分発。三つのグループに分かれて居て大菩薩峠「介山荘」に集合するのは総勢13名。9時集合組は7名です。

又、地元塩山にお住まいメンバーのE女史の差し入れと見送りを受けました。ありがとう御座いました。

写真は「大菩薩登山口」(裂石バス停)に有る「番屋茶屋」カメラを構えている左手にトイレがあります。

写真は「大菩薩登山口」(裂石バス停)に有る「番屋茶屋」カメラを構えている左手にトイレがあります。

アスファルトの道をじわりと登り、やがて南アルプス山脈が見える様になります。しかしこの時点では雲が掛かっています。

アスファルトの道をじわりと登り、やがて南アルプス山脈が見える様になります。しかしこの時点では雲が掛かっています。

やがて道路は冬季閉鎖区間にさしかかります。そこが駐車場になっていて2~30台程止められそうです。

やがて道路は冬季閉鎖区間にさしかかります。そこが駐車場になっていて2~30台程止められそうです。

「千石茶屋」迄は舗装道路と登山道どちらも歩けます。「千石茶屋」から本格的な登山道になります。下の写真は橋の袂のお地蔵さん。

「千石茶屋」迄は舗装道路と登山道どちらも歩けます。「千石茶屋」から本格的な登山道になります。下の写真は橋の袂のお地蔵さん。

道の傾斜はそれ程急な所は少なく危険な場所も余りありませんが、崩壊した様な所が数カ所あり、又落ち葉で石や段差が隠れているので下りは要注意です。

道の傾斜はそれ程急な所は少なく危険な場所も余りありませんが、崩壊した様な所が数カ所あり、又落ち葉で石や段差が隠れているので下りは要注意です。

写真の様に登山道は深くえぐれていてU字溝の様に成っている場所が多く、落ち葉の吹きだまりになり滑りやすい。

写真の様に登山道は深くえぐれていてU字溝の様に成っている場所が多く、落ち葉の吹きだまりになり滑りやすい。

以前は真っ直ぐ登山道があったようですが崩壊して通行止め。左手に登り舗装道路に出る、この山は花崗岩が崩壊した砂が多くもろい様だ。

以前は真っ直ぐ登山道があったようですが崩壊して通行止め。左手に登り舗装道路に出る、この山は花崗岩が崩壊した砂が多くもろい様だ。

上日川峠「ロッジ長兵衛」前の駐車場、ここまでのバスは先週から冬期休業に入り、今回やむを得ず「大菩薩登山口」からの登山です。「JR甲斐大和駅バス停」方面からここまでは車で来られるようです。

上日川峠「ロッジ長兵衛」前の駐車場、ここまでのバスは先週から冬期休業に入り、今回やむを得ず「大菩薩登山口」からの登山です。「JR甲斐大和駅バス停」方面からここまでは車で来られるようです。

上日川峠から大菩薩峠までは道が緩やかで歩きやすい、ここも「副ちゃん荘」まではアスファルトの道と登山道どちらも選択できます。

上日川峠から大菩薩峠までは道が緩やかで歩きやすい、ここも「副ちゃん荘」まではアスファルトの道と登山道どちらも選択できます。

大菩薩峠が近くなると左手がクマザサに覆われた斜面になり「賽の河原」方面の岩場が見える様になります。

大菩薩峠が近くなると左手がクマザサに覆われた斜面になり「賽の河原」方面の岩場が見える様になります。

大菩薩峠(標高1,897m)到着です。「介山荘」の脇に出ると真正面にこの画像の景色が飛び込んできます。

大菩薩峠(標高1,897m)到着です。「介山荘」の脇に出ると真正面にこの画像の景色が飛び込んできます。

さて「介山荘」に入り、忘年会登山のメイン・イベントの始まりです。結果的にこの日本酒とワイン各3本ずつ空にしました。その他にビールなども飲みました。男性の方が1名程少なかったかな?でもすごいですね・・・・・・・

さて「介山荘」に入り、忘年会登山のメイン・イベントの始まりです。結果的にこの日本酒とワイン各3本ずつ空にしました。その他にビールなども飲みました。男性の方が1名程少なかったかな?でもすごいですね・・・・・・・

宴会が終わり少し横になった後20時頃外へ出て「ふたご座流星群」の写真撮影に挑戦です。しかし酔ってへべれけになり、おまけに猛烈な風が吹き始めカメラをセットしている間に飛ばされそうに成りながら必死に撮影しましたが、小型三脚ではブレブレの写真しか取れませんでした。上の写真は拡大するとブレブレ感丸出しの写真です。

宴会が終わり少し横になった後20時頃外へ出て「ふたご座流星群」の写真撮影に挑戦です。しかし酔ってへべれけになり、おまけに猛烈な風が吹き始めカメラをセットしている間に飛ばされそうに成りながら必死に撮影しましたが、小型三脚ではブレブレの写真しか取れませんでした。上の写真は拡大するとブレブレ感丸出しの写真です。

翌早朝午前3時過ぎ再挑戦ですが、空が月明かりで明るすぎて星が余り見えません。流星も一つ見ただけに終わりました。気温も氷点下5度程と思われます。この時間が流星群の極大期に当たるようですが、こうして星景写真を本格的に撮るのも初めてで難しい!

翌早朝午前3時過ぎ再挑戦ですが、空が月明かりで明るすぎて星が余り見えません。流星も一つ見ただけに終わりました。気温も氷点下5度程と思われます。この時間が流星群の極大期に当たるようですが、こうして星景写真を本格的に撮るのも初めてで難しい!

数十枚撮り「比較明コンポジット」にもチャレンジしましたがカメラのセッティングと小型三脚で今ひとつうまく行きませんでした。

一旦部屋に戻り仮眠した後、日の出を迎える頃に再度撮影に出ます。この日、日の出時間には雲が掛かってご来光は無理でした。

一旦部屋に戻り仮眠した後、日の出を迎える頃に再度撮影に出ます。この日、日の出時間には雲が掛かってご来光は無理でした。

写真は次第に明るく成る南方向を撮った物です。

さて下山に掛かります。下山は2手に分かれます。私たちのグループは元来た道を戻ります。

さて下山に掛かります。下山は2手に分かれます。私たちのグループは元来た道を戻ります。

高曇りの状態ですが富士山がスッキリ見えます。この写真は副ちゃん荘手前からの物です。

登りと同じ登山道ですが、下りは落ち葉に隠れたU字溝の様に成っている場所を注意しながら歩きます。それでも自分を含め何人かが滑り転んだりしました。

登りと同じ登山道ですが、下りは落ち葉に隠れたU字溝の様に成っている場所を注意しながら歩きます。それでも自分を含め何人かが滑り転んだりしました。

「千石茶屋」を過ぎると舗装道路になるのでホッと一安心。しかし舗装路歩きも微妙にかったるい! 写真は同行した女性3人娘?

「千石茶屋」を過ぎると舗装道路になるのでホッと一安心。しかし舗装路歩きも微妙にかったるい! 写真は同行した女性3人娘?

「大菩薩登山口」(裂石バス停)に有る「番屋茶屋」で特製の黄桃シロップ漬けなどを買い求め、そこから更に15分程歩き「大菩薩の湯」へ行きます。

「大菩薩登山口」(裂石バス停)に有る「番屋茶屋」で特製の黄桃シロップ漬けなどを買い求め、そこから更に15分程歩き「大菩薩の湯」へ行きます。

そこで昼食兼プチ飲み会。その後塩山の街で有志で反省会・・・・・・!よく飲むな~!!

イベントの計画をして頂いたリーダーのS氏には感謝しています。ありがとう御座います。

今回仲間に入れて頂き同行した皆様ありがとう御座いました。

夕方自宅着、最寄り駅で酔っていてザックが余りにも重く感じ、車で迎えに来て貰った。

行く時よりザックが重くなっている12~13kg位有る感じでした。

ヤマップデーター

歩行距離 17.4km

初日合計時間 4時間37分

2日目合計時間 4時間18分

2018年12月11日 大菩薩峠周回コースを歩く「忘年会登山」その1

2018年12月16日 大菩薩峠周回コースを歩く「忘年会登山」その2

タイトルは早朝、介山荘から見る富士山やや赤く染まり始めたがこれ以上赤くはなら無かった。

裂石ー千石茶屋ー上日川峠ー介山荘(大菩薩峠・標高1,897m)「往復」

又、地元塩山にお住まいメンバーのE女史の差し入れと見送りを受けました。ありがとう御座いました。

40分程アスファルトの道を「千石茶屋」まで歩きます。

南アルプス甲斐駒ヶ岳。次第にアルプスの雲が取れてきて見える様になって来ました。

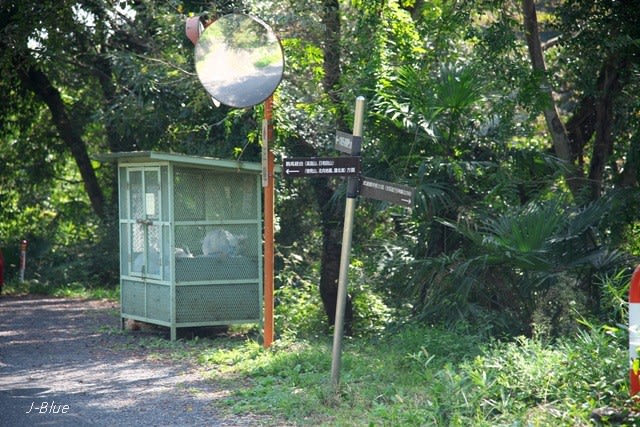

第二展望台となっているが木の枝が結構ジャマ!

道路へ出てから再度登山道へ

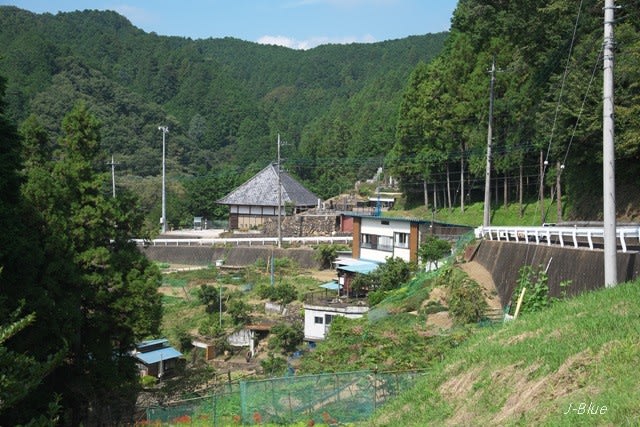

上日川峠の「ロッジ長兵衛」が見えてきた。

「副ちゃん荘」まで30分程歩きます。そこを過ぎると写真の様な原生林が出現します。

右手には「大菩薩湖」が見えます。

「介山荘」が見えてきました。この頃になるともうヘロヘロになっていました。

大菩薩峠到着後振り向くと「介山荘」が見えます。入り口はこちら側からです。

大菩薩峠から見上げる「賽の河原」(親不知ノ頭)方面。写真で見るより急な岩場です。

西方面、霞が無ければ中央に「乗鞍岳」が見えるのですが・・・・・

数十枚撮り「比較明コンポジット」にもチャレンジしましたがカメラのセッティングと小型三脚で今ひとつうまく行きませんでした。

写真は次第に明るく成る南方向を撮った物です。

この写真は東方向、横浜やスカイツリーが良く見えます。

奥多摩方面、中央「大岳山」

日の出方向

朝の光を受け赤く輝きだした南アルプス「白根三山」と「甲斐駒ヶ岳」

更に食事の後1時間後の南アルプス「白根三山」

こちらは「乗鞍岳」

集合写真

高曇りの状態ですが富士山がスッキリ見えます。この写真は副ちゃん荘手前からの物です。

副ちゃん荘

下山しながら展望の良い所で南アルプスの写真を撮ります。

そこで昼食兼プチ飲み会。その後塩山の街で有志で反省会・・・・・・!よく飲むな~!!

イベントの計画をして頂いたリーダーのS氏には感謝しています。ありがとう御座います。

今回仲間に入れて頂き同行した皆様ありがとう御座いました。

夕方自宅着、最寄り駅で酔っていてザックが余りにも重く感じ、車で迎えに来て貰った。

行く時よりザックが重くなっている12~13kg位有る感じでした。

ヤマップデーター

歩行距離 17.4km

初日合計時間 4時間37分

2日目合計時間 4時間18分

2018年12月11日 大菩薩峠周回コースを歩く「忘年会登山」その1

2018年12月16日 大菩薩峠周回コースを歩く「忘年会登山」その2