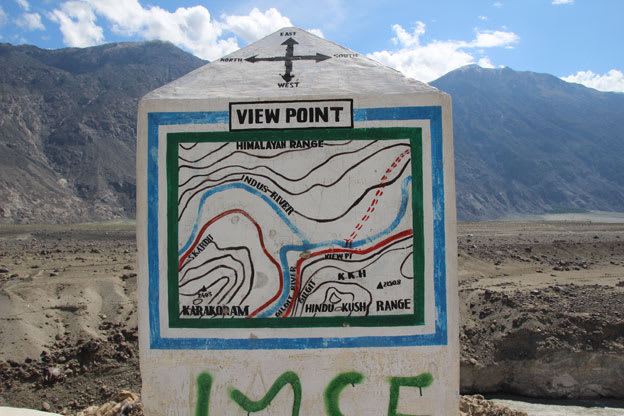

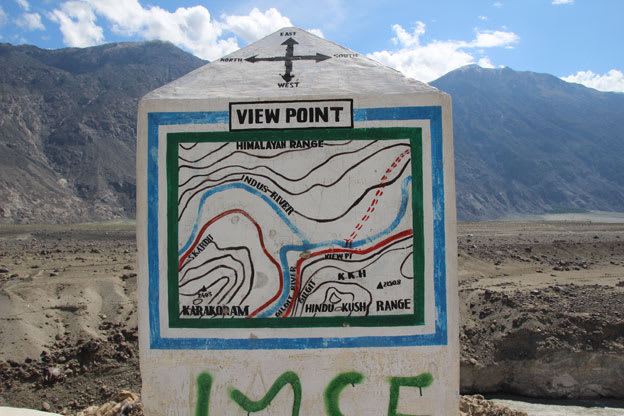

ナンガ・パルバット展望地からそう遠くない距離で三大山脈ジャンクション・ポイントに到着しました。道路脇に、展望台が設けられていました。

展望台には案内図が置かれていました。三大山脈とは、ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、ヒンドゥークシュ山脈のことで、すぐ先のインダス川とギルギッド川の合流点で、この三つの山脈が合わせることになります。

インダス川とギルギッド川に挟まれた一帯がカラコルム山脈になります。カラコルム山脈は、パキスタン・インド・中国の国境に位置し、世界第二位の高峰のK2(標高8611m)をはじめ、標高7000m以上の山が60座以上も存在します。カラコルムは、トルコ語で「黒い礫」を意味し、瓦礫に覆われた氷河が多く見られることに由来します。

道路の向かいがヒントゥークシュ山脈になります。ヒンドゥークシュ山脈はアフガニスタンの北東部からパキスタン北西部に広がる1200kmに及ぶ山脈で、最高峰は標高7708mのティリチミールになります。ヒンドゥークシュは、ペルシャ語で「インド人殺し」を意味し、かつてインド人奴隷がペルシャに抜ける際に険しい山中で何人も亡くなったことに由来します。

インダス川の対岸が、ヒマラヤ山脈になります。ヒマラヤ山脈は、ブータン、中国、インド、ネパール、パキスタンにまたがり、世界最高峰のエベレスト(標高8848m)をはじめとする14座の標高8000m級のピークに加えて、7000m級のピークは100座以上を有しています。

バスに戻って走り出すと、インダス川とギルギッド川の合流点が車窓から見えました。

対岸に渡る橋が現れました。

ギルギッド川の上流部に、新たな高峰が現れてきました。

対岸に緑が広がる台地が現れました。村があるようで吊り橋が架かっています。

車が停まってしまい、外を見ると車の長い列ができていました。カラコルム・ハイウェイでは落石によって通行できなくなることもしばしば起きるようで、そのような場合は、通行止めの先の村から車を調達し、人間と荷物を載せ替えて先に進むことになるようです。今回も、そのような通行止めかと思ったら、15分ほどで動き出しました。落石区間を避けるためのトンネル工事の資材をトラックから下ろすための通行止めだったようです。

谷も広がり、川岸の緑も多くなってきました。

氷河からの川が流れ込んでいるようです。

ギルギッド川とハンザ川の合流点に広がる盆地に出ました。

ギルギッドへはギルギッド川沿いに進みますが、目的地のカリマバードへはギルギッド川を渡ってハンザ川沿いに進むことになります。

ギルギッドはノーザン・エリアの事実上の首都ですが、今回の旅行ではカラコルム・ハイウェイから外れていることもあり、立ち寄りません。また、ギルギットには飛行場もあって、イスラマバードとの定期便が就航していますが、運休も度々のようで、結局はカラコルム・ハイウェイを車でひた走ることになるようです。

フンザ川沿いになると、周囲の山はますます険しくなってきました。

道路脇に見えた名も無い山ですが、小岩峰が並んだ姿に目が引き付けられました。

見晴らしの良い谷間で、見学のために停車しました。前方に見えるのは、ラカポシ(7788m)の一部でしょうか。

対岸には、切り立った崖に続く古い道を眺めることができました。現在は、カラコルム・ハイウェイのおかげで、旅もしやすくなっていることが判ります。

ラカポシからの氷河の末端部にあるレストランで昼食になりました。

見上げれば、氷河を眺めることができました。、

レストラン前の橋からフンザ川の上流部を眺めたもの。

昼食後、再びドライブの再開になりましたが、カリマバードからフンザへの長い旅も終わりに近づいてきました。

フンザ到着前の最後のイベントとして、ガーネット拾いを行いました。

どのような所でガーネットを拾うのかと思ったら、場所はカラコルム・ハイウェイ脇の崖でした。

ほじればぼろぼろに崩れる脆い崖の中に、ガーネットの粒が埋まっていました。

拾ったものを水で洗ったものです。大きいものでも直径8mm程度のものでした。

宝石としてはガーネットですが、鉱物的には柘榴石と呼ばれます。

一つを割って研磨して見ましたが、内部まで不純物が入り込んでいて、宝石のような光沢は出ませんでした。研磨材の金剛砂は、人工物が造られるようになる前は、柘榴石を粉末にしたものを使っていました。研磨材の原料を拾ったというよりは、宝石のガーネットの原石を拾ったという方が夢がありますね。

記念品にしかならない柘榴石でしたが、この形から柘榴石という名前が生まれたことが理解できました。

この柘榴石採掘場からは、20分でカリマバードのホテルに到着しました。

展望台には案内図が置かれていました。三大山脈とは、ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、ヒンドゥークシュ山脈のことで、すぐ先のインダス川とギルギッド川の合流点で、この三つの山脈が合わせることになります。

インダス川とギルギッド川に挟まれた一帯がカラコルム山脈になります。カラコルム山脈は、パキスタン・インド・中国の国境に位置し、世界第二位の高峰のK2(標高8611m)をはじめ、標高7000m以上の山が60座以上も存在します。カラコルムは、トルコ語で「黒い礫」を意味し、瓦礫に覆われた氷河が多く見られることに由来します。

道路の向かいがヒントゥークシュ山脈になります。ヒンドゥークシュ山脈はアフガニスタンの北東部からパキスタン北西部に広がる1200kmに及ぶ山脈で、最高峰は標高7708mのティリチミールになります。ヒンドゥークシュは、ペルシャ語で「インド人殺し」を意味し、かつてインド人奴隷がペルシャに抜ける際に険しい山中で何人も亡くなったことに由来します。

インダス川の対岸が、ヒマラヤ山脈になります。ヒマラヤ山脈は、ブータン、中国、インド、ネパール、パキスタンにまたがり、世界最高峰のエベレスト(標高8848m)をはじめとする14座の標高8000m級のピークに加えて、7000m級のピークは100座以上を有しています。

バスに戻って走り出すと、インダス川とギルギッド川の合流点が車窓から見えました。

対岸に渡る橋が現れました。

ギルギッド川の上流部に、新たな高峰が現れてきました。

対岸に緑が広がる台地が現れました。村があるようで吊り橋が架かっています。

車が停まってしまい、外を見ると車の長い列ができていました。カラコルム・ハイウェイでは落石によって通行できなくなることもしばしば起きるようで、そのような場合は、通行止めの先の村から車を調達し、人間と荷物を載せ替えて先に進むことになるようです。今回も、そのような通行止めかと思ったら、15分ほどで動き出しました。落石区間を避けるためのトンネル工事の資材をトラックから下ろすための通行止めだったようです。

谷も広がり、川岸の緑も多くなってきました。

氷河からの川が流れ込んでいるようです。

ギルギッド川とハンザ川の合流点に広がる盆地に出ました。

ギルギッドへはギルギッド川沿いに進みますが、目的地のカリマバードへはギルギッド川を渡ってハンザ川沿いに進むことになります。

ギルギッドはノーザン・エリアの事実上の首都ですが、今回の旅行ではカラコルム・ハイウェイから外れていることもあり、立ち寄りません。また、ギルギットには飛行場もあって、イスラマバードとの定期便が就航していますが、運休も度々のようで、結局はカラコルム・ハイウェイを車でひた走ることになるようです。

フンザ川沿いになると、周囲の山はますます険しくなってきました。

道路脇に見えた名も無い山ですが、小岩峰が並んだ姿に目が引き付けられました。

見晴らしの良い谷間で、見学のために停車しました。前方に見えるのは、ラカポシ(7788m)の一部でしょうか。

対岸には、切り立った崖に続く古い道を眺めることができました。現在は、カラコルム・ハイウェイのおかげで、旅もしやすくなっていることが判ります。

ラカポシからの氷河の末端部にあるレストランで昼食になりました。

見上げれば、氷河を眺めることができました。、

レストラン前の橋からフンザ川の上流部を眺めたもの。

昼食後、再びドライブの再開になりましたが、カリマバードからフンザへの長い旅も終わりに近づいてきました。

フンザ到着前の最後のイベントとして、ガーネット拾いを行いました。

どのような所でガーネットを拾うのかと思ったら、場所はカラコルム・ハイウェイ脇の崖でした。

ほじればぼろぼろに崩れる脆い崖の中に、ガーネットの粒が埋まっていました。

拾ったものを水で洗ったものです。大きいものでも直径8mm程度のものでした。

宝石としてはガーネットですが、鉱物的には柘榴石と呼ばれます。

一つを割って研磨して見ましたが、内部まで不純物が入り込んでいて、宝石のような光沢は出ませんでした。研磨材の金剛砂は、人工物が造られるようになる前は、柘榴石を粉末にしたものを使っていました。研磨材の原料を拾ったというよりは、宝石のガーネットの原石を拾ったという方が夢がありますね。

記念品にしかならない柘榴石でしたが、この形から柘榴石という名前が生まれたことが理解できました。

この柘榴石採掘場からは、20分でカリマバードのホテルに到着しました。