アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所の見学を終え、午後はクラクフの南東約15kmのところにあるヴィエリチカ岩塩抗を訪れました。ダークツーリズムを避けるわけにはいきませんが、通常の観光の方がやはり楽しいですね。

ヴィエリチカ岩塩抗は、廃坑になっていない岩塩坑としては世界最古のものになっています。

数が増えすぎていまや陳腐化しつつある世界遺産ですが、ヴィエリチカ岩塩抗は、1978年に初めて制定された12個所のうちの一つになっています。なお、クラクフも、この12のうちに入っています。

ガイドツアーの時間が決まっていたので、最初に岩塩の製品が並ぶ売店をのぞきました。

入口の建物の奥に特徴のある建物が見えていました。GRADUATION TOWERという、水を蒸発させて塩の濃度を高める塩の精製に用いる木製施設です。塩に殺菌力があるということで、呼吸器疾患の治療も行われているようです。

建物の奥には、岩塩を地上に運び上げるためのものか、高いリフトが設けられていました。

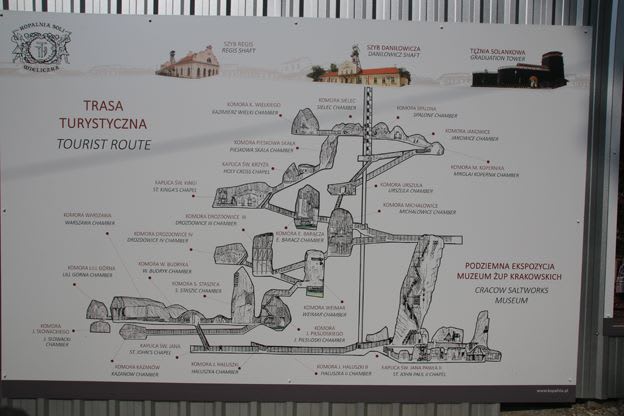

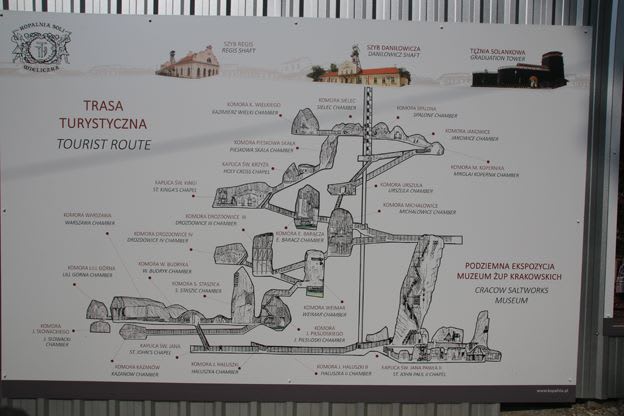

ヴィエリチカ岩塩抗は、全長300km以上ありますが、観光コースとしては、約2.5km程を歩くことになります。約135mの地底深くまで下っていき、リフトで上がってくることになるので、それなりの脚力が必要になります。

入場の時間になったのですが、岩塩抗のガイドが現れず、しばらく待たされました。遅れて登場したガイドの話では、リフトが故障して、2時間ほど地底に留められてようやく上がってきたとのことでした。地底探検の緊張が高まりました。

ヴィエリチカ岩塩抗の紋章。

建物に入ると、木の階段をひたすら下ることになりました。

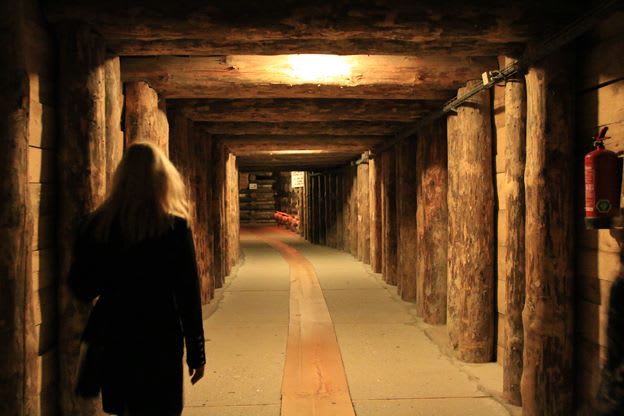

ようやく水平の坑道に下りたちました。65m程の深さまで一気に下ったようです。

岩塩採掘の様子を現した人形が置かれていました。

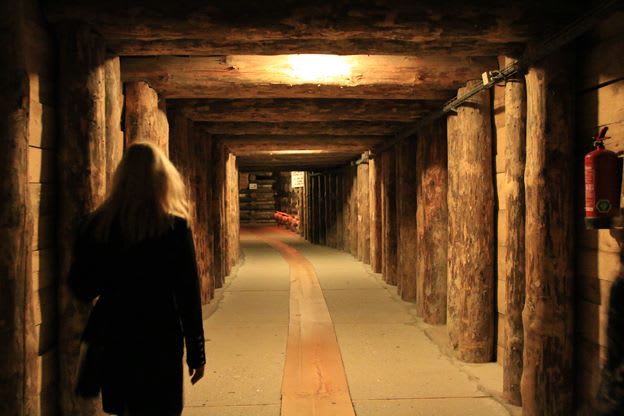

抗道は、木の丸太で補強されていました。

コペルニクスの間。1493年にここを訪れたコペルニクスを記念した像です。坑道内の各所に、岩塩を削って造られた像が置かれています。

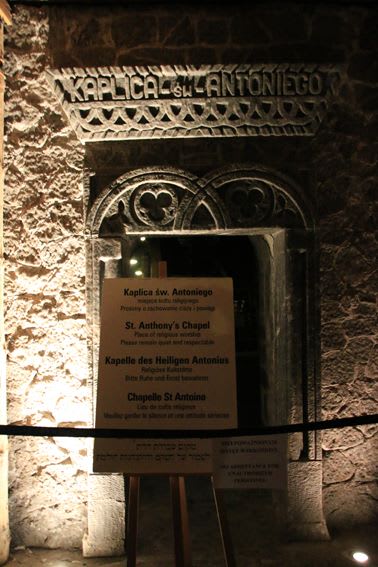

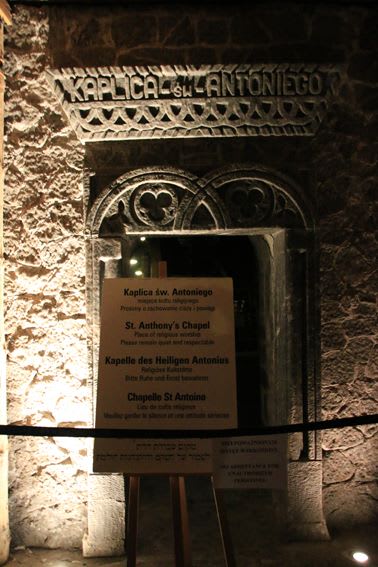

聖アントニ教会。17世紀に造られたバロック式の礼拝堂ですが、閉鎖されていました。

ヤノヴィッツの間。キンガ王妃の伝説の像が置かれています。

ハンガリーのキンガ姫は、ポーランドに嫁ぐことになりましたが、気乗りせず、父の王が持っていた岩塩抗に結婚指輪を投げ捨ててしまいました。結局嫁ぐことになってラクフに向う途中、目にしたヴィエリチカがとても気に入り井戸を掘るように命じました。すると水ではなく、塩と父の岩塩抗に投げたはずの指輪がでてきました。それ以来、キンガ姫はヴィエリチカ岩塩抗の守り神になりました。

発見した指輪をキンガ妃に渡している場面ですね。

焼き場。

発生したメタンガスを燃やして処理していたようです。メタンは、無臭の空気よりも軽い気体で、空気中の場合5~15容量%が爆発限界になります。

シュレツの間。

16世紀には、運搬に馬も使われました。

カジミエシュ3世の像。

カジミェシュ3世は、ドイツ騎士団と講和し、通商を盛んにすることによって国力を高めました。また、法典の整備、通貨の発行など統一国家としての体裁を整備していき、その国力を背景に、1364年には首都クラクフに大学を設立し、文化を保護しました。

ヴィエリチカ岩塩抗は、廃坑になっていない岩塩坑としては世界最古のものになっています。

数が増えすぎていまや陳腐化しつつある世界遺産ですが、ヴィエリチカ岩塩抗は、1978年に初めて制定された12個所のうちの一つになっています。なお、クラクフも、この12のうちに入っています。

ガイドツアーの時間が決まっていたので、最初に岩塩の製品が並ぶ売店をのぞきました。

入口の建物の奥に特徴のある建物が見えていました。GRADUATION TOWERという、水を蒸発させて塩の濃度を高める塩の精製に用いる木製施設です。塩に殺菌力があるということで、呼吸器疾患の治療も行われているようです。

建物の奥には、岩塩を地上に運び上げるためのものか、高いリフトが設けられていました。

ヴィエリチカ岩塩抗は、全長300km以上ありますが、観光コースとしては、約2.5km程を歩くことになります。約135mの地底深くまで下っていき、リフトで上がってくることになるので、それなりの脚力が必要になります。

入場の時間になったのですが、岩塩抗のガイドが現れず、しばらく待たされました。遅れて登場したガイドの話では、リフトが故障して、2時間ほど地底に留められてようやく上がってきたとのことでした。地底探検の緊張が高まりました。

ヴィエリチカ岩塩抗の紋章。

建物に入ると、木の階段をひたすら下ることになりました。

ようやく水平の坑道に下りたちました。65m程の深さまで一気に下ったようです。

岩塩採掘の様子を現した人形が置かれていました。

抗道は、木の丸太で補強されていました。

コペルニクスの間。1493年にここを訪れたコペルニクスを記念した像です。坑道内の各所に、岩塩を削って造られた像が置かれています。

聖アントニ教会。17世紀に造られたバロック式の礼拝堂ですが、閉鎖されていました。

ヤノヴィッツの間。キンガ王妃の伝説の像が置かれています。

ハンガリーのキンガ姫は、ポーランドに嫁ぐことになりましたが、気乗りせず、父の王が持っていた岩塩抗に結婚指輪を投げ捨ててしまいました。結局嫁ぐことになってラクフに向う途中、目にしたヴィエリチカがとても気に入り井戸を掘るように命じました。すると水ではなく、塩と父の岩塩抗に投げたはずの指輪がでてきました。それ以来、キンガ姫はヴィエリチカ岩塩抗の守り神になりました。

発見した指輪をキンガ妃に渡している場面ですね。

焼き場。

発生したメタンガスを燃やして処理していたようです。メタンは、無臭の空気よりも軽い気体で、空気中の場合5~15容量%が爆発限界になります。

シュレツの間。

16世紀には、運搬に馬も使われました。

カジミエシュ3世の像。

カジミェシュ3世は、ドイツ騎士団と講和し、通商を盛んにすることによって国力を高めました。また、法典の整備、通貨の発行など統一国家としての体裁を整備していき、その国力を背景に、1364年には首都クラクフに大学を設立し、文化を保護しました。