< 総合INDEX へ 東海道分間絵図(鈴が森から大森村 元禄3年)・誤記訂正20160702

1940年代の大森町風景をみるために、先ずは明治以前から昭和の初めまでの大森の誕生について、見ていきます。

大森町の誕生

・明治以前の荏原郡大森

今の大森地域は、近世紀の武蔵国荏原郡に属していました。武蔵国は、現在の東京都、埼玉県と神奈川県の川崎市と横浜市にわたります。

菅野真道らが797年(延暦16年)に著した『日本書紀』には、武蔵国の郡名として荏原郡の名が見られます。

927年(延長5年)に醍醐天皇の命により著した、延喜式神名帳(『延喜式』の巻九・十の全国の神社一覧)には、荏原郡の社として磐井神社(「大森町の社寺 磐井神社 大森町北端にある鈴石伝説の磐井神社夏祭り その1、その2」参照)と薭田神社が上げられています。

荏原郡は、「和名類聚抄」(承平年間(931~938年)に勤子内親王の求めで源順が編纂した辞書)によれば、武蔵国21郡の中の1つで、郡内には蒲田・田本・満田・荏原・覚志(かがし)・御田(みた)・木田・桜田・駅家(えきか)の9郷があり、現在の品川・目黒・大田・世田谷の各区と港・千代田区の一部の範囲が及んでいます。

和名類聚抄(Wikipediaから)

1559年(永禄2年)に作られた「小田原衆所領役帳」(相模の戦国大名北条氏康が作らせた、一族・家臣の諸役賦課の基準となる役高を記した分限帳) には、大森、堤方、雪ヶ谷、鵜之木、不入斗、新井宿、蓮沼等の地名がみられます。これらの地名が、450年以上も経過した現在の町名として残っていることは、行政のつながりはありませんが、歴史の連続を見ていく上で重要です。

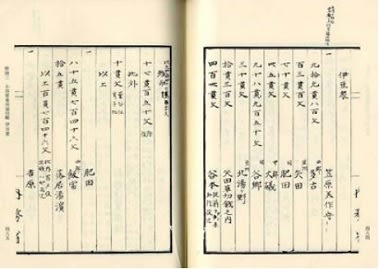

小田原衆所領役帳伊豆衆部分

古川古松軒(旅行家、地理学者1726年~1807年)は、11代将軍家斉(御三卿一橋家の第2代当主徳川治済長男)の命で、江戸近郊を巡視した時の記録「四神地名録」の「武蔵国荏原郡之記」を要約すると、“荏原郡の海岸や多摩川に沿った村には、田もあって風土も適当であるが、それも荏原郡全体からすると2割にも満たない。8割におよぶ部分は、丘陵や山を切り開いた畑の散在する地所の高いところである。したがって、荏原郡のいずれの村も、村の生産力を示す村高の数値割合からすると、村の面積は大きいが、産物の少ない土地や雑木林が多く、五穀(米・麦・粟・稗・豆などの穀類)に適さない灰のような土質の悪い土地であったという。また、荏原郡の名産として、品川・大森の海苔、多摩川の鮎、羽田の蛤をあげ、そのほかには他地方に優れる名産はない、という。”と記されています。

四神地名録武蔵国荏原郡之記(早稲田大学図書館古典籍総合データベースから)

1810~26年にかけて編さんされた官選の地誌『新編武蔵風土記』には荏原郡の地勢を、東は品川の海を限りとし、南には多摩川が流れて橘樹郡にならび、西は多摩郡を境とし、北は豊島郡を経て江戸の地に続く、周囲約60キロメートルの区域であり、六郷領(34村)、馬込領(13村)、世田谷領(30村)、品川領(13村)および麻布領(5村)の五領であり、村数は合計で95か村でした。

新編武蔵風土記之46巻荏原郡(国会図書館デジタルコレクションから)←クリックで拡大

現大田区関連の村領は、六郷領が八幡塚村から久ヶ原村に至る34ヶ村、馬込領が久ヶ原・道々橋・雪ヶ谷・池上・馬込・桐ヶ谷の6か村、世田ヶ谷領が上沼部・下沼部・石川の3か村の43か村と、羽田猟師町を含めて44か村の構成です。

六郷領勢内村の家数・村域・地(新編武蔵風土記稿より作成)

荏原郡の地勢は南東部の低地は水田もあり土質が良好であるが、北西部の大地に連なる村々は平地に比較すると穀物に適さない土壌の地域である。なかでも、大井村の南に位置する、新井宿村、堤方村、池上村、久が原村、鵜の木村などは、丘陵地で土質もよくないと記されています。

・近世の村の形成

江戸時代では、兵農分離の時代で、領主は文書を持って農民を支配して、農民が個別に生活をおくる場であり、検地(律令制下、全ての農地の所有権は国家が持ち、台帳を作成し、農地の面積や収量を把握し、徴税の基礎資料としていた)と村切(村の境界を定め,村落の範囲を確定して耕地を集落周辺に集中させる)によって確立していました。

『小田原衆所領役帳』をもとに、1828年(文政11年)編纂の幕府官選地誌『新編武蔵風土記』の村地名がつぎのように記載されています。(大田区史中巻から)

大森村: “当初の地名は明徳2年鎌倉公方氏満の文書に初めてみゆ”

不入斗村: “当村今は郷庄の唱を失せり、然るに貞治年中の文書によれば、大井郷に属せしよし見えたり”

北蒲田村: “古へたゝ蒲田とのみ号せしに其後此村の内今新宿村わかれて・・・・・・『三代実録』に当国蒲田神社のことを載せたれば、貞観の頃より前開けし地なりしなるべし“

八幡塚村: “村名の起こりし故は、鎮守八幡の社地に八幡塚と号する塚あるによれり・・・・・・天正19年八幡社領の事を 記せし文にも、荏原郡六郷とあり“

雑色村: “昔は六郷村の内にて、其頃は此地を東郷とよべり、今の村名いつの頃起りしや詳かにせず、八幡塚村と同く分村せりと云“

羽田村: “郷庄の名を伝えず・・・・・・昔天正18年までは北条の家人行方弾正が世々領せる所なり、故に北条家より与る文書に、そのことをのせて“

馬込村: “当村の開けたるは、いつの頃にや定かならず、永禄の頃は梶原助五郎か領地にして“

池上村: “当村開闢の年代を伝へざれども鎌倉将軍の時池上右衛門太夫が住し地なりと云ふときは、古き村なることしらる“

堤方村: “昔は文字も提傍と書せしに、いつしか今の字を用るやうになりしと、されと永禄の頃にははや堤方としるしぬれ は“

原村: “応永年中鎌倉管領満兼より、鶴岡八満宮へ社領寄付せられしちきの文書にのする、六郷保の内原郷と伝は此 所なるべし“

矢口村: “此地名は『太平記』等の書にも載せて、世に知る所なれば古くより開けし村なることは論を待ず“

下丸子村: “当村開墾の年代は伝へざれど『小田原北条分限帳』に、五百五十文小札下丸子布施善三とあれば永禄以前開けし村なることは勿論なれど“

鵜ノ木村: “延徳元年の頃天明伊賀と云もの、五六輩の人を率ひ当所に来て原野を墾し、はじめて陸田をおこせしより、年を歴て村落をなせり“

雪ヶ谷村: “此村開発の年歴を伝へざれども、『北条分限帳』に二貫八百五十文六郷内雪ヶ谷太田新六郎知行・・・・・・記 したれば、永禄の頃は己に開けしとしらる“

・大森村を通る街道

1825年の『東都近郊図』によると、荏原郡の海岸沿いの一帯は平地で、橘樹郡から豊島郡にかけて東海道が貫いており、江戸にむかう六郷の渡し場の八幡塚村をはじめとして、高畑村、雑色村、町屋村、新宿村、北蒲田村、東・西・北大森村、不不入斗村などが並んでいます。また、大井村から山王台地の縁辺部を通り、池上本門寺門前から平間に抜ける池上道りと、洗足池羽畔を通り、雪が谷村を経て下沼部村で丸子の渡しを渡る二筋の街道は、荏原郡の村々を抜けています。

東都近郊部分図 1825年(文政8年)東京都 所蔵地図データベースから

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(1月INDEXへ)

カテゴリー別Index 大森町界隈あれこれ 大森町風景 カテゴリー別総目次 2006~2012年版、2013~2015年版、2015~2016年版 へ

<前回 大森町界隈あれこれ 昔の大森町風景 世界大戦前(1940年)から終戦時(1945年)頃の戦時下の大森町風景その1