kan-haru blog 2012 「北斎漫画展―江戸伝承版木を摺る」案内

< 総合INDEX へ

北斎が愛した小布施(続)

小布施が文化の香り高い地に育まれたのは、小布施有数の豪農・豪商の家に生まれた高井鴻山は、京都や江戸へ遊学し幅広く教養を習得し、学問思想に情熱を傾け、佐久間象山をはじめ広く日本史を彩った思想家、文人と交流して幕末の変革に関わり、江戸の浮世絵師葛飾北斎などの多くの文人墨客を招きました。

北斎が初めて小布施を訪れたのは83歳の秋で、それ以後都合4回訪れました。北信濃の経済の中心地として栄えた小布施を、北斎が愛して晩年の85歳と86歳に半年ずつ小布施に滞在して肉筆画に全力を傾注して描いた作品には、その1が岩松院本堂の大間天井に描かれた巨大な「八方睨み鳳凰図」で、その2は小布施の二台の屋台に描いた天井絵の肉筆画の作品です。

・北斎館

次の北斎館へは、フローラルガーデンおぶせから南方の町道を小布施駅の方向に進み、北信濃くだもの街道を越えて、国道403号線の手前にある四つ角を南に折れて、その先のT字路を西に向かうと左側に北斎館(長野県上高井郡小布施町大字小布施485)の入り口が見えます。

小布施周辺地図

北斎館は、葛飾北斎の肉筆画、画稿、書簡などを集めて1976年(昭和51年)に開館して、1991年(平成3年)には増改築してリニューアルし、北斎の肉筆画は約50点あまりが保管され、版本や北斎漫画、天井絵が描かれた上町祭屋台などの北斎の画業が観賞できます。

北斎館のパンフレット

北斎館の入場料は、大人が500円で、小中高生300円で、休館日は12月31日と臨時休館日があります。

北斎館の入場券

北斎館訪れた10月30日には、企画展として開館35周年記念事業の葛飾北斎生誕250周年記念の「北斎漫画展―江戸伝承版木を摺る」が開催(10月6日~12月4日)されていました。

小布施の文化の象徴の北斎館(左:北斎館入り口、中・右:北斎漫画展開催の北斎館)

企画展の展示場は、第一会場が北斎館の第一展示室(企画展示室)、第二展示室(版画展示室)、第五展示室(学習資料室)であり、第二会場が高井鴻山記念館で屋台蔵と穀蔵の展示と京都の芸艸堂が所蔵する江戸時代から伝承されてきたこの版木を使い、現代の職人が摺りなおした選りすぐりの各種の北斎漫画を北斎館と高井鴻山記念館で展示されまししたが、時間の都合で第二会場には行けませんでした。

「北斎漫画」は、1814年(文化11年)北斎が55歳の時に、300図余の下絵をもとに名古屋の版元永楽屋東四郎より出版され、当初は初編で完結予定が反響により続編が刊行され、1878年(明治11年)までに全15編が刊行されました。この画集には、人物のさまざまな姿態や顔の変化、動植物、風俗、妖怪など森羅万象あらゆる事物が描き出され、その数は3900余図にもなり、絵を描く練習の絵手本として多くの人に活用されました。(北斎新聞 北斎漫画大特集1号から)

「北斎漫画」十編(北斎新聞 北斎漫画大特集1号リンク表示)

葛飾北斎が、九十歳で亡くなられる間際の1849年(嘉永2年)に「天がもう五年、私を生かしてくれれば、私は本物の画家になれたであろう」と言葉を残して去られました。北斎の絶筆に近い肉筆画「富士越龍図」は、雄大な富士を越えて黒雲とともに龍が昇天するという出世を意味するめでたい図は、巨星北斎が画業を成し遂げ天に昇る図であると捉えると思われます。(北斎新聞 北斎先生の生涯3号~北斎、天にのぼる編~から)

「富士越龍図」(北斎新聞 北斎先生の生涯3号~北斎、天にのぼる編~リンク表示)

北斎館の第四展示室は屋台展示室で二台の屋台が展示され、東町祭屋台は、文化3年(1806年)に町中の寄附によって造営され、建造は、越後国浦原郡角海邑(現新潟県)大工棟梁栄太郎の作です。上町祭屋台は、文化2年(1805年)高井鴻山が私財を投じて建造したもので、二階建ての構造は東町祭屋台と同じ様式ですが、二階が飾り屋台として仕立てられています。(祭屋台 北斎館HPから)

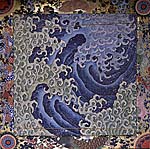

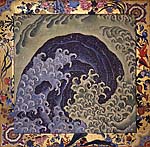

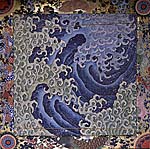

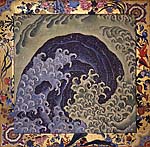

その東町祭屋台の天井絵には「龍」と「鳳凰」図(1844 年(天保15年)作成)の二面と、上町祭屋台の天井絵には「怒涛」図の「男浪」と「女浪」(1845 年(弘化2年)作成)の二面が描かれております。(ブック・ナビ 北斎館 収蔵作品紹介から)

[東町祭屋台]

東町祭屋台と天井絵(左:東町祭屋台、中:天井絵「龍」、右:天井絵「鳳凰」)

[上町祭屋台]

上町祭屋台と天井絵(左:上町祭屋台、中:天井絵「男浪」、右:天井絵「女浪」)ブック・ナビ 北斎館 収蔵作品紹介リンク表示

・竹風堂

時間が頃合いとなりましたので、北斎館から西へ国道403号線に面した竹風堂小布施本店に立ち寄り、知り合いのところへの小布施のお土産の物色です。

竹風堂小布施本店(左・中・右写真拡大)

富良野・美瑛産赤えんどうを培煎し超微粒に挽き、粉糖と水だけを加えて作られている、初代が創製して百余年になる小布施三大名菓の一つの干菓子「方寸」を買い、東京に発送しました。

小布施三大名菓の方寸

・小布施駅から渋温泉に向かう

小布施のおみやげも揃い小布施駅へと戻り、今宵の宿泊の渋温泉の最寄駅長野電鉄湯田中駅へと向かいます。文化の香り高い小布施ともお別れです。後で知りましたが、小布施には一茶句碑が30基建立されており、小布施駅前とホームにも、小林一茶の栗の里の句碑があります。

小布施駅前の句は、岩松院の句碑とともに一茶の真筆であるとのことです。

[小布施駅前の句]

「拾れぬ 栗の見事よ 大きさよ」 (「文政九・十年句帖写」文化10年9月)

[小布施駅ホームの句]

「いがごてら 都へでたり 丹波栗」 (「文政九・十年句帖写」文政10年閏6月)

小布施駅では列車交換のため元東急電鉄の8500系の電車が入線してきました。下り線には特急列車のスノーモンキーの元JR東日本253系成田エクスプレスが入線してきました。小布施駅発は、15時19分発で湯田中到着は15時41分着で、名残り惜しい小布施駅を出発です。

小布施駅の列車交換風景(左:上り普通列車の入線、中:上り普通列車の到着、右:下り特急列車の入線)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(12月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 旅ものがたり総目次 2006~20011年版、2010~2012年版 へ

<前回 旅ものがたり 善光寺・小布施・渋温泉 北斎が愛した小布施の歴史を追い、渋温泉でくつろぎ善光寺参りその2 へ

次回 旅ものがたり 善光寺・小布施・渋温泉 北斎が愛した小布施の歴史を追い、渋温泉でくつろぎ善光寺参りその4

< 総合INDEX へ

北斎が愛した小布施(続)

小布施が文化の香り高い地に育まれたのは、小布施有数の豪農・豪商の家に生まれた高井鴻山は、京都や江戸へ遊学し幅広く教養を習得し、学問思想に情熱を傾け、佐久間象山をはじめ広く日本史を彩った思想家、文人と交流して幕末の変革に関わり、江戸の浮世絵師葛飾北斎などの多くの文人墨客を招きました。

北斎が初めて小布施を訪れたのは83歳の秋で、それ以後都合4回訪れました。北信濃の経済の中心地として栄えた小布施を、北斎が愛して晩年の85歳と86歳に半年ずつ小布施に滞在して肉筆画に全力を傾注して描いた作品には、その1が岩松院本堂の大間天井に描かれた巨大な「八方睨み鳳凰図」で、その2は小布施の二台の屋台に描いた天井絵の肉筆画の作品です。

・北斎館

次の北斎館へは、フローラルガーデンおぶせから南方の町道を小布施駅の方向に進み、北信濃くだもの街道を越えて、国道403号線の手前にある四つ角を南に折れて、その先のT字路を西に向かうと左側に北斎館(長野県上高井郡小布施町大字小布施485)の入り口が見えます。

小布施周辺地図

北斎館は、葛飾北斎の肉筆画、画稿、書簡などを集めて1976年(昭和51年)に開館して、1991年(平成3年)には増改築してリニューアルし、北斎の肉筆画は約50点あまりが保管され、版本や北斎漫画、天井絵が描かれた上町祭屋台などの北斎の画業が観賞できます。

北斎館のパンフレット

北斎館の入場料は、大人が500円で、小中高生300円で、休館日は12月31日と臨時休館日があります。

北斎館の入場券

北斎館訪れた10月30日には、企画展として開館35周年記念事業の葛飾北斎生誕250周年記念の「北斎漫画展―江戸伝承版木を摺る」が開催(10月6日~12月4日)されていました。

小布施の文化の象徴の北斎館(左:北斎館入り口、中・右:北斎漫画展開催の北斎館)

企画展の展示場は、第一会場が北斎館の第一展示室(企画展示室)、第二展示室(版画展示室)、第五展示室(学習資料室)であり、第二会場が高井鴻山記念館で屋台蔵と穀蔵の展示と京都の芸艸堂が所蔵する江戸時代から伝承されてきたこの版木を使い、現代の職人が摺りなおした選りすぐりの各種の北斎漫画を北斎館と高井鴻山記念館で展示されまししたが、時間の都合で第二会場には行けませんでした。

「北斎漫画」は、1814年(文化11年)北斎が55歳の時に、300図余の下絵をもとに名古屋の版元永楽屋東四郎より出版され、当初は初編で完結予定が反響により続編が刊行され、1878年(明治11年)までに全15編が刊行されました。この画集には、人物のさまざまな姿態や顔の変化、動植物、風俗、妖怪など森羅万象あらゆる事物が描き出され、その数は3900余図にもなり、絵を描く練習の絵手本として多くの人に活用されました。(北斎新聞 北斎漫画大特集1号から)

「北斎漫画」十編(北斎新聞 北斎漫画大特集1号リンク表示)

葛飾北斎が、九十歳で亡くなられる間際の1849年(嘉永2年)に「天がもう五年、私を生かしてくれれば、私は本物の画家になれたであろう」と言葉を残して去られました。北斎の絶筆に近い肉筆画「富士越龍図」は、雄大な富士を越えて黒雲とともに龍が昇天するという出世を意味するめでたい図は、巨星北斎が画業を成し遂げ天に昇る図であると捉えると思われます。(北斎新聞 北斎先生の生涯3号~北斎、天にのぼる編~から)

「富士越龍図」(北斎新聞 北斎先生の生涯3号~北斎、天にのぼる編~リンク表示)

北斎館の第四展示室は屋台展示室で二台の屋台が展示され、東町祭屋台は、文化3年(1806年)に町中の寄附によって造営され、建造は、越後国浦原郡角海邑(現新潟県)大工棟梁栄太郎の作です。上町祭屋台は、文化2年(1805年)高井鴻山が私財を投じて建造したもので、二階建ての構造は東町祭屋台と同じ様式ですが、二階が飾り屋台として仕立てられています。(祭屋台 北斎館HPから)

その東町祭屋台の天井絵には「龍」と「鳳凰」図(1844 年(天保15年)作成)の二面と、上町祭屋台の天井絵には「怒涛」図の「男浪」と「女浪」(1845 年(弘化2年)作成)の二面が描かれております。(ブック・ナビ 北斎館 収蔵作品紹介から)

[東町祭屋台]

東町祭屋台と天井絵(左:東町祭屋台、中:天井絵「龍」、右:天井絵「鳳凰」)

[上町祭屋台]

上町祭屋台と天井絵(左:上町祭屋台、中:天井絵「男浪」、右:天井絵「女浪」)ブック・ナビ 北斎館 収蔵作品紹介リンク表示

・竹風堂

時間が頃合いとなりましたので、北斎館から西へ国道403号線に面した竹風堂小布施本店に立ち寄り、知り合いのところへの小布施のお土産の物色です。

竹風堂小布施本店(左・中・右写真拡大)

富良野・美瑛産赤えんどうを培煎し超微粒に挽き、粉糖と水だけを加えて作られている、初代が創製して百余年になる小布施三大名菓の一つの干菓子「方寸」を買い、東京に発送しました。

小布施三大名菓の方寸

・小布施駅から渋温泉に向かう

小布施のおみやげも揃い小布施駅へと戻り、今宵の宿泊の渋温泉の最寄駅長野電鉄湯田中駅へと向かいます。文化の香り高い小布施ともお別れです。後で知りましたが、小布施には一茶句碑が30基建立されており、小布施駅前とホームにも、小林一茶の栗の里の句碑があります。

小布施駅前の句は、岩松院の句碑とともに一茶の真筆であるとのことです。

[小布施駅前の句]

「拾れぬ 栗の見事よ 大きさよ」 (「文政九・十年句帖写」文化10年9月)

[小布施駅ホームの句]

「いがごてら 都へでたり 丹波栗」 (「文政九・十年句帖写」文政10年閏6月)

小布施駅では列車交換のため元東急電鉄の8500系の電車が入線してきました。下り線には特急列車のスノーモンキーの元JR東日本253系成田エクスプレスが入線してきました。小布施駅発は、15時19分発で湯田中到着は15時41分着で、名残り惜しい小布施駅を出発です。

小布施駅の列車交換風景(左:上り普通列車の入線、中:上り普通列車の到着、右:下り特急列車の入線)

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(12月分掲Indexへ)

カテゴリー別Index 旅ものがたり総目次 2006~20011年版、2010~2012年版 へ

<前回 旅ものがたり 善光寺・小布施・渋温泉 北斎が愛した小布施の歴史を追い、渋温泉でくつろぎ善光寺参りその2 へ

次回 旅ものがたり 善光寺・小布施・渋温泉 北斎が愛した小布施の歴史を追い、渋温泉でくつろぎ善光寺参りその4