桜田門外の変以来、幕府に冷遇されながらも幕府方として戦い続けてきた彦根藩だったが、幕府方としての最後の戦いとなるのが第二次長州征伐において芸州口の先鋒を務めたことだった。

彦根藩は天狗党の上洛を阻止するために出陣していた頃、多くの藩は第一次長州征伐に加わっていた。これは禁門の変の責任を長州藩に問うものでもあり、長州藩は佐幕派(俗論派)が藩政を握り3人の家老が責任を取って切腹することで幕府に恭順した。しかし高杉晋作が功山寺で挙兵し長州藩の実権を倒幕派(正義派)が抑えることになり、怒った幕府が第二次長州征伐を各藩に命じたのだった。

長州藩は薩長同盟によって武器を多く装備し、大村益次郎に指揮権を与えて幕府に対抗する意思を示したが、幕府に命じられた多くの藩が長州征伐に疑問を抱き消極的であったため、長州藩を囲み四方面から同時に攻め入り一気に決着をつけようとした幕府は開幕時に徳川四天王として活躍した家の内の2家(井伊家と榊原家)を4つの攻め口の内でメインとなる山陽道芸州口の先鋒を命じたのだった。

このとき、彦根藩は戦国時代同様の武装で山陽道を井伊の赤備えが堂々と進んで行った。

慶応2年(1866)6月13日、長州藩の支藩岩国藩攻略のため国境である小瀬川に到着した彦根藩は翌日未明の渡河を予定していた。14日未明、木俣隊竹原七郎平盛員が2人の従者を連れて川を渡る。封書を高く掲げて軍扇を開きながらで武器をすぐに使用することができない姿であり軍使であると示すものだったが、川を渡った途端に一斉射撃を受けて竹原と従者1名が戦死した。こうして戦争の礼儀も無視した形で小瀬川の戦いが始まる。井伊隊は渡河中に銃撃される者が多く出て碌な戦果も出ないままに退却する。榊原隊も同様の敗北を喫し、両軍ともおびただしい甲冑や武器を残して去ったために長州藩から失笑され譜代大名筆頭の名誉も失ったとされている。

しかし、彦根藩は1年半後には最新鋭の装備で新政府軍として戦う軍隊なのである。第二次長州征伐の段階で本当に藩の軍備が赤備えのままであったのであろうか?

堺南台場の稿でも書いた通り彦根藩は諸外国からの情報を知ることができる立場に居た。だからこそ台場を建造もできた。そして長州征伐の2か月前には彦根城内広場(今の梅林)に大砲鋳造所を作り鋳造や研究をさせている。これらの姿と赤備えでの出陣は相反しており、もしかすると彦根藩は惨敗し一時の恥を受けることで幕府から何度も出兵を命じられる煩わしさを回避しようとしたのかもしれない。彦根藩が小瀬川の戦場に置いて行った甲冑や武器は『防長回天史』にも「無用の品」と書かれる物だった。赤備えでの出陣は幕府に対する最後のご奉公だったのかもしれないがそのためにまだ一か月近い戦いが続き25名近い彦根藩士が命を落とすことになる。

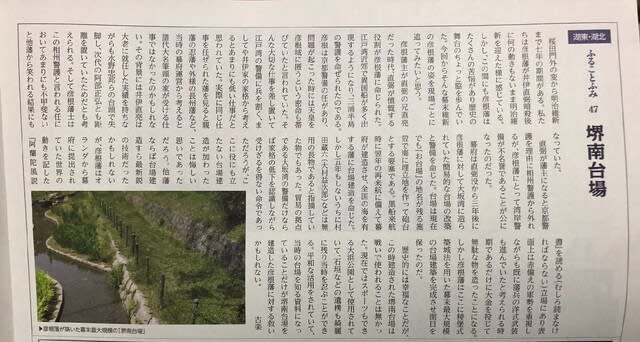

小瀬川古戦場(大竹市)

彦根藩は天狗党の上洛を阻止するために出陣していた頃、多くの藩は第一次長州征伐に加わっていた。これは禁門の変の責任を長州藩に問うものでもあり、長州藩は佐幕派(俗論派)が藩政を握り3人の家老が責任を取って切腹することで幕府に恭順した。しかし高杉晋作が功山寺で挙兵し長州藩の実権を倒幕派(正義派)が抑えることになり、怒った幕府が第二次長州征伐を各藩に命じたのだった。

長州藩は薩長同盟によって武器を多く装備し、大村益次郎に指揮権を与えて幕府に対抗する意思を示したが、幕府に命じられた多くの藩が長州征伐に疑問を抱き消極的であったため、長州藩を囲み四方面から同時に攻め入り一気に決着をつけようとした幕府は開幕時に徳川四天王として活躍した家の内の2家(井伊家と榊原家)を4つの攻め口の内でメインとなる山陽道芸州口の先鋒を命じたのだった。

このとき、彦根藩は戦国時代同様の武装で山陽道を井伊の赤備えが堂々と進んで行った。

慶応2年(1866)6月13日、長州藩の支藩岩国藩攻略のため国境である小瀬川に到着した彦根藩は翌日未明の渡河を予定していた。14日未明、木俣隊竹原七郎平盛員が2人の従者を連れて川を渡る。封書を高く掲げて軍扇を開きながらで武器をすぐに使用することができない姿であり軍使であると示すものだったが、川を渡った途端に一斉射撃を受けて竹原と従者1名が戦死した。こうして戦争の礼儀も無視した形で小瀬川の戦いが始まる。井伊隊は渡河中に銃撃される者が多く出て碌な戦果も出ないままに退却する。榊原隊も同様の敗北を喫し、両軍ともおびただしい甲冑や武器を残して去ったために長州藩から失笑され譜代大名筆頭の名誉も失ったとされている。

しかし、彦根藩は1年半後には最新鋭の装備で新政府軍として戦う軍隊なのである。第二次長州征伐の段階で本当に藩の軍備が赤備えのままであったのであろうか?

堺南台場の稿でも書いた通り彦根藩は諸外国からの情報を知ることができる立場に居た。だからこそ台場を建造もできた。そして長州征伐の2か月前には彦根城内広場(今の梅林)に大砲鋳造所を作り鋳造や研究をさせている。これらの姿と赤備えでの出陣は相反しており、もしかすると彦根藩は惨敗し一時の恥を受けることで幕府から何度も出兵を命じられる煩わしさを回避しようとしたのかもしれない。彦根藩が小瀬川の戦場に置いて行った甲冑や武器は『防長回天史』にも「無用の品」と書かれる物だった。赤備えでの出陣は幕府に対する最後のご奉公だったのかもしれないがそのためにまだ一か月近い戦いが続き25名近い彦根藩士が命を落とすことになる。

小瀬川古戦場(大竹市)