寛政9年5月6日(1797年5月31日)夕刻、蔦屋重三郎が亡くなりました。享年48歳。

蔦重は前年秋頃から体調不良を訴えていて、江戸患い(脚気)だったと言われています。

八代将軍徳川吉宗の治世に、米の消費量を増やすため江戸を中心に玄米食から白米食に移行しつつあり、これがビタミンB1の摂取不足を招き江戸などの大都市で脚気が死病となりました、このため「江戸患い」と呼ばれていたとされています。

蔦重の場合、若い頃から文化人の接待で白米を主食とした食事に慣れていて、幕府から罰を受けたあとに食事の質を落として副菜を控えていたならば、ビタミンB1のみならず全体的に栄養失調になっていた可能性すら考えられます。

寛政9年になり、蔦重の体調を案じた大田南畝(大田蜀山人)は元日と3月27日にす見舞いに訪れています。

そして5月9日、死期を悟った蔦重は家族や使用人を集めて店と家族を番頭の勇助に託し「吾亡期有午時(自分は正午に亡くなるだろう)」と言って別れを告げます。

しかし、正午になっても意識がしっかりとしていた蔦重は笑いながら「場上未撃拆何其晩也(場はもう終わっているのに、終わりを告げる拍子木が鳴らない)」と人生の終わりを芝居の終演に例えて言いました。これが最期の言葉となって夕刻に亡くなったとされています。

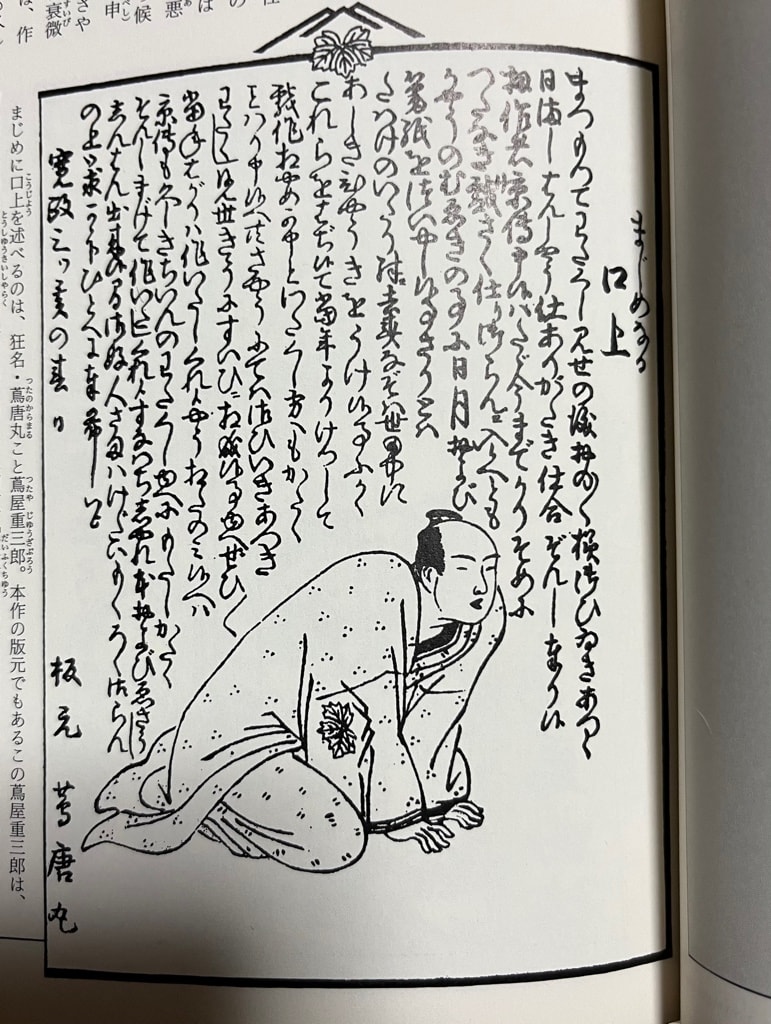

この臨終の場に曲亭馬琴は立ち会ったのか、亡くなってすぐに駆けつけたのかはわかりませんが、すでに息をしていない蔦重を見て「惜しむべし」と記し下記の通りむなしさを詠っています。

同九年五月六日蔦の唐丸悼亡

おもいきやけふはむなしき薬玉

枕にのこるなげきせんとは

寛政九年五月六日畊書堂唐丸悼亡

夏菊にむなしき枕見る日かな

ちなみに、蔦重の妻は正法寺の過去帳に「錬心妙貞日義信女 文政8年(1825)10月11日」と記された女性ではないか?と言われていますが、墓碑には同女の命日が「文化8年(1811)10月11日」と刻まれています。

どちらにしても、蔦重が亡くなったあとも10年以上長く生きて蔦屋重三郎が育てた文化人を見つめたことになりますね。