慶長7年(1602)2月1日、井伊直政は居城佐和山城で生涯を閉じる、享年42歳。死因は1年半ほど前の関ケ原の戦いで島津義弘を追跡しながら受けた鉄砲傷による破傷風だと言われてきたが、近年では直政は関ケ原直前に高熱を発し、このために軍監の任に本多忠勝を加えるなどの対策が行われたことからも関ケ原の戦いのときには既に死病に冒されていた可能性も指摘されている。

大河ドラマ『おんな城主 直虎』でも描かれていた通り、井伊家は直政以外の男子が全て亡くなり、直虎が男名で井伊家を継いだもののやがて今川氏真によって地頭の地位を追われて一旦は滅びた家だった。それを自らの力で徳川家随一の家臣にまでのし上がったのは井伊直政個人の努力と才能である。徳川家臣団は家康の祖父である松平清康から家康の息子信康まで悲劇の死を迎えた人々が続き、その悲しみをバネに力を蓄えた経緯があるため、他家には見られないくらいの強い結束力があった。その中で外様である井伊家の若輩者が成しえた努力も然るものながら、その家を後の世まで同じ形で残すだけではなく江戸幕府では四家しか任されなかった最高権力職の大老の家にまでしたのだった。江戸時代の記録では直政を「開国(幕府を開く)の元勲」とも評価している。

そんな直政が関ケ原で傷を負ったとき、家康は息子忠吉も傷を負っていたにも関わらず直政を優先して自から調合した傷薬を直政に塗りその薬を与えた。本来ならば療養期間も与えたかったであろうが、徳川家に大大名相手に交渉ができる外交官は井伊直政と榊原康政などの少数しかおらず、直政は療養する時間も惜しんで外交に尽くした。戦い前から病んでいた体に鉄砲傷を受け療養もままならなかった現実は、出世には必要だった才能が自らの命を縮める結果にも繋がったとも言える。家康は直政の死をひどく悲しんだが同時に織田信長や豊臣秀吉が信頼できる重臣に任せた佐和山を井伊家に任せてよいのかも冷静に考慮したがやがて直政の次男直孝によって彦根藩として大きく飛躍することになる。

徳川四天王という言葉があるがこれは徳川幕府創成期の武断派武将であり大老四家は徳川安定期の文治派官僚であるが、この両方を兼ねたのは井伊家しかない。井伊直政は武将でありながら官僚であり、直政没後には直孝も同じ才能を継いだ結果だった。

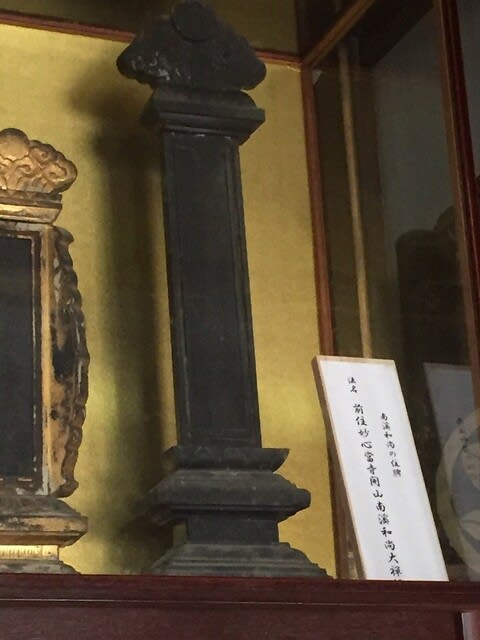

直政は善利川中州(今の長松院)で荼毘に付され後に清凉寺に墓が建立され清凉寺は彦根における井伊家菩提寺となる。『おんな城主 直虎』放送決定をきっかけに平成28年の1月後半に井伊直政公命日法要が行われた。これは翌29年にも行われ今年で3回目となる。今年は1月28日11時から清凉寺で法要を行なう。大河ドラマで描かれた井伊家と自分をどのように直政公が見つめていたのか? 法要に参加しながら返事のない質問を直政公に投げかけてみたいと思っている。

2017年の命日法要の様子

大河ドラマ『おんな城主 直虎』でも描かれていた通り、井伊家は直政以外の男子が全て亡くなり、直虎が男名で井伊家を継いだもののやがて今川氏真によって地頭の地位を追われて一旦は滅びた家だった。それを自らの力で徳川家随一の家臣にまでのし上がったのは井伊直政個人の努力と才能である。徳川家臣団は家康の祖父である松平清康から家康の息子信康まで悲劇の死を迎えた人々が続き、その悲しみをバネに力を蓄えた経緯があるため、他家には見られないくらいの強い結束力があった。その中で外様である井伊家の若輩者が成しえた努力も然るものながら、その家を後の世まで同じ形で残すだけではなく江戸幕府では四家しか任されなかった最高権力職の大老の家にまでしたのだった。江戸時代の記録では直政を「開国(幕府を開く)の元勲」とも評価している。

そんな直政が関ケ原で傷を負ったとき、家康は息子忠吉も傷を負っていたにも関わらず直政を優先して自から調合した傷薬を直政に塗りその薬を与えた。本来ならば療養期間も与えたかったであろうが、徳川家に大大名相手に交渉ができる外交官は井伊直政と榊原康政などの少数しかおらず、直政は療養する時間も惜しんで外交に尽くした。戦い前から病んでいた体に鉄砲傷を受け療養もままならなかった現実は、出世には必要だった才能が自らの命を縮める結果にも繋がったとも言える。家康は直政の死をひどく悲しんだが同時に織田信長や豊臣秀吉が信頼できる重臣に任せた佐和山を井伊家に任せてよいのかも冷静に考慮したがやがて直政の次男直孝によって彦根藩として大きく飛躍することになる。

徳川四天王という言葉があるがこれは徳川幕府創成期の武断派武将であり大老四家は徳川安定期の文治派官僚であるが、この両方を兼ねたのは井伊家しかない。井伊直政は武将でありながら官僚であり、直政没後には直孝も同じ才能を継いだ結果だった。

直政は善利川中州(今の長松院)で荼毘に付され後に清凉寺に墓が建立され清凉寺は彦根における井伊家菩提寺となる。『おんな城主 直虎』放送決定をきっかけに平成28年の1月後半に井伊直政公命日法要が行われた。これは翌29年にも行われ今年で3回目となる。今年は1月28日11時から清凉寺で法要を行なう。大河ドラマで描かれた井伊家と自分をどのように直政公が見つめていたのか? 法要に参加しながら返事のない質問を直政公に投げかけてみたいと思っている。

2017年の命日法要の様子